News

2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 ·2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004

2024

Minister Polaschek besuchte das Forschungsinstitut am Mondsee

HBM Polaschek beim Blick in eine Planktonprobe aus dem Mondsee mit FG Leiter M. Möst, Foto: S. Wanzenböck

„Exzellente Grundlagenforschung legt den Grundstein für Innovationen und anwendungsnahe Entwicklung und trägt somit zur Lösung von gesellschaftlichen Herausforderungen bei. Das beweist auch das Forschungsinstitut für Limnologie. Aus der Forschung, die dort betrieben wird, können wir wichtige Erkenntnisse zu Umwelteinflüssen ableiten und darauf reagieren.“ so Bundesminister Polaschek.

Das Forschungsinstitut für Limnologie der Universität Innsbruck (ILIM) ist durch seine Lage im oberösterreichischen Seengebiet ideal für die Gewässer- und Evolutionsforschung geeignet. Es bietet attraktive Studien- und Arbeitsbedingungen für ca. 50 Mitarbeiter:innen und Studierende, die hier forschen und lernen.

Im Rahmen einer Führung im Forschungsinstitut am 18. Juli 2024 informierte sich Bundesminister Martin Polaschek über die aktuellen Aktivitäten am Universitätsstandort in Mondsee. Der Dekan der Fakultät für Biologie, Paul Illmer, als Stellvertreter der Universität, berichtete über die Fakultät und die Einbindung der Forschungseinrichtung in Oberösterreich. Institutsleiter Otto Seppälä gab einen Einblick in seine aktuelle Forschung, den Interaktionen zwischen Süßwasserschnecken und ihren Parasiten im Zuge von zunehmenden Hitzeperioden in den Gewässern in einem eigens dafür adaptierten Kultur- und Laborraum im Gebäude.

Die beiden Forschungsgruppenleiter Josef Wanzenböck und Markus Möst berichteten über die Historie des Instituts, präsentierten die Forschungsinfrastruktur, die für das Arbeiten an den Gewässern unbedingt erforderlich ist und gewährten Einblicke in den Aquarienraum und das Bootshaus mit den Forschungsbooten. Bei einem Blick durch das Mikroskop in eine frische Planktonprobe aus dem Mondsee erläuterten die beiden Forschungsgruppenleiter aktuelle Forschungsbereiche am Institut wie Biodiversität, Nährstoffeintrag, invasive Arten, Reaktionen der Organismen auf den Klimawandel und Evolution. In einem der Labore konnte sich der Minister mit einigen der internationalen Studierenden über deren geplante Forschung unterhalten. Die Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit, Sabine Wanzenböck, gab einen Überblick zu den Third Mission Aktivitäten, wie z.B. die kürzlich mit ca. 1000 Besucher:innen am Forschungsinstitut durchgeführte Lange Nacht der Forschung, die Junge Uni Workshops am Mondsee sowie aktuell laufende und geplante Citizen Science- und MINT-Projekte. Der Bürgermeister der Gemeinde St. Lorenz, Andreas Hammerl, nahm stellvertretend für die Mondseelandgemeinden am Besuch teil.

In seinem Eintrag ins ILIM-Gästebuch schrieb Herr Minister Polaschek: „Das ILIM ist eine wissenschaftliche Vorzeigeeinrichtung; Grundlagenforschung auf höchstem Niveau, eingebettet in ein großes internationales Netzwerk. Meine Hochachtung allen Forscherinnen und Forschern, allen Studierenden und unterstützenden Personen, die hier tätig sind – Sie alle machen eine sehr wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft!“

online seit, 22.07.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):

Shah M., Bornemann T.L.V., Nuy J.K., Hahn M.W., Probst A.J., Beisser D., Boenigk J. (2024). Genome-resolved metagenomics reveals the effect of nutrient availability on bacterial genomic properties across 44 European freshwater lakes. Environ Microbiol. 26(6):e16634. doi: 10.1111/1462-2920.16634

Es wird angenommen, dass die Verfügbarkeit der Nährstoffe Phosphor, Stickstoff und organischem Kohlenstoff die Dynamik von Bakterienpopulationen im Süßwasser beeinflusst. Dabei wird angenommen, dass nährstoffarme Bedingungen den evolutionären Prozess der Genomverkleinerung auslösen indem die Menge von Nährstoffen nicht zu stark dezimiert wird und die Vermehrung der Bakterien weiterhin möglich bleibt.

Diese Studie unterstreicht den signifikanten Einfluss der Nährstoffverfügbarkeit auf genomische Eigenschaften, wenn auch mit bemerkenswerter Variabilität. Diese Variabilität manifestiert sich nicht nur zwischen verschiedenen Bakterienarten innerhalb der Gemeinschaft, sondern auch in verschiedenen essentiellen Nährstoffen in Süßwasserökosystemen. Dabei wurde entdeckt, dass verschiedenen Bakterienstämme unterschiedliche Strategien zum Umgang mit Nährstoffbeschränkungen haben. Während Pseudomonadota ihre hohe Beweglichkeit nutzen, um Nährstoffe einzufangen, regenerieren Actinomycetota reduzierte Verbindungen, um in oligotrophen Gewässern zu überleben.

Die Open-Access-Förderung dieser Publikation wurde ermöglicht und organisiert vom Projekt DEAL.

online seit 18.07.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Kuhl R., Strassert J.F.H., Čertnerova D., Varga E., Kreuz E., Lamatsch D.K., Wuertz S., Köhler J., Monaghan M.T., Stöck M. (2024). The haplotype-resolved Prymnesium parvum (type B) microalga genome reveals the genetic basis of its fish-killing toxins, Current Biology 34: 1-9, https://doi.org/10.1016/j.cub.2024.06.033

Diese Studie liefert beispiellose Details die Mikroalge Prymnesium parvum, die durch ihre Giftproduktion die Oderkatastrophe im Jahr 2022 verursachte. Hier wurde erstmals die Erbinformationen von P. parvum vom Typ B in Referenzqualität zusammengestellt. Das Genom in Referenzqualität wird ermöglichen, Veränderungen in der mikrobiellen Vielfalt angesichts zunehmender Umweltbelastungen besser zu verstehen, und bietet eine Grundlage für die Überwachung invasiver Prymnesium-Stämme in der Zukunft.

Die Publikation ist frei zugänglich Open Access erschienen und wurde vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Reaktorsicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und einem Martina Roeselová-Gedächtnisstipendium finanziert.

Pressemeldungen:

Zeit online Erwischt! Jetzt haben Forscher den Fingerabdruck der Oder-Giftalge

idw: Komplettes Erbgut und Gift-Gene der Mikroalge der Oder-Katastrophe entschlüsselt

online seit, 12.07.2024

Biologisch Technische/r Assistent:in (m/w/d) gesucht

Für die Forschungsgruppe „Experimentelle Evolutionsökologie“ suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n Biologisch Technische/n Assistent:in (m/w/d) in Teilzeit zu 20 Wochenstunden. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet.

Nähere Infos zur Forschung: https://www.uibk.ac.at/limno/personnel/stelzer/forschungsdetails.html

Hauptaufgaben

- Selbstständige Durchführung und Mitarbeit bei Forschungsarbeiten/Experimenten

- Aufrechterhaltung der Tier- und Algenzuchten

- Eingabe und Verwaltung von Forschungsdaten

- Anleitung von Studierenden bei Labortätigkeiten

Ihre Qualifikation

- Abgeschlossenes einschlägiges Bachelorstudium oder äquivalente technische Ausbildung (BTA/MTA/CTA/BMA oder Fachmatura mit Spezialkenntnissen)

- Fähigkeit zur selbstverantwortlichen und eigenständigen Planung und Durchführung komplexer Arbeitsvorgänge

- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

- Hohe Kommunikationskompetenz, Fähigkeit zur Teamarbeit und Flexibilität

Das bieten wir

- Eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in der biologischen Grundlagenforschung

- Beste Arbeitsbedingungen und ein nettes, hochqualifiziertes Team

- Darüber hinaus bietet die Universität Innsbruck ihren Mitarbeitern zahlreiche Zusatzleistungen (https://www.uibk.ac.at/universitaet/zusatzleistungen/).

Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Entgelt von mindestens* brutto € 1299 / Monat (14-mal) bei 20h/Woche vorgesehen (VwGr. 3a).

*tätigkeitsbezogene Vorerfahrungen werden angerechnet

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 07.08.2024. Bitte senden Sie Ihr Bewerbungsschreiben mit Unterlagen an:

claus-peter.stelzer@uibk.ac.at.

online seit 09.07.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Weisse T., Pröschold T., Kammerlander B., Sonntag B., Schicker L. (2024). Numerical and thermal response of the bacterivorous ciliate Colpidium kleini, a species potentially at risk of extinction by rising water temperatures, Microbial Ecology 87:89, https://doi.org/10.1007/s00248-024-02406-y

In der vorliegenden Studie wurde das nahrungsabhängige Wachstum und die Wärmereaktion der bakterienfressenden Wimpertierchenart Colpidium kleini mit Hilfe von Experimenten untersucht. Der dabei verwendete C.-kleini-Stamm wurde aus dem Rifflsee, einem kleinen Alpensee, isoliert und durch die Kombination detaillierter morphologischer Untersuchungen mit molekularer Phylogenie bestimmt. Die Ergebnisse aus dieser Studie festigen die zunehmenden Belege dafür, dass viele Süßwasser-Ciliaten vom lokalen Aussterben bedroht sind, wenn die Erwärmung der Seen anhält. Wie etwa 70 andere Süßwasserwimpertierchen ist die hier untersuchte Spezies Colpidium kleini eine temperaturempfindliche Art, die keine Temperaturen über 22 °C verträgt. Dieser Ciliat kann als Indikatorart für eine kritische Erwärmung in kleinen Gewässern dienen.

Die Open Access Publikation wurde aus Mitteln der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck, die Forschungsarbeit wurde vom Österreichischen Forschungsfonds (FWF) und der Österreichischen Akademie der Wissenschaft (DOC-fFORTE-Stipendium) finanziert.

online seit 03.07.2024

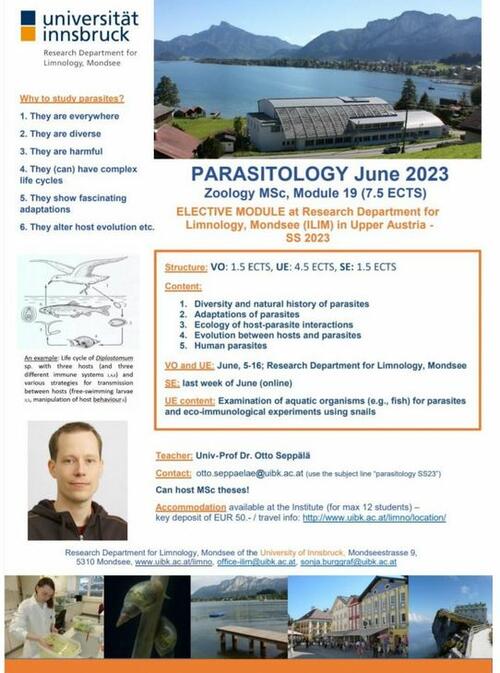

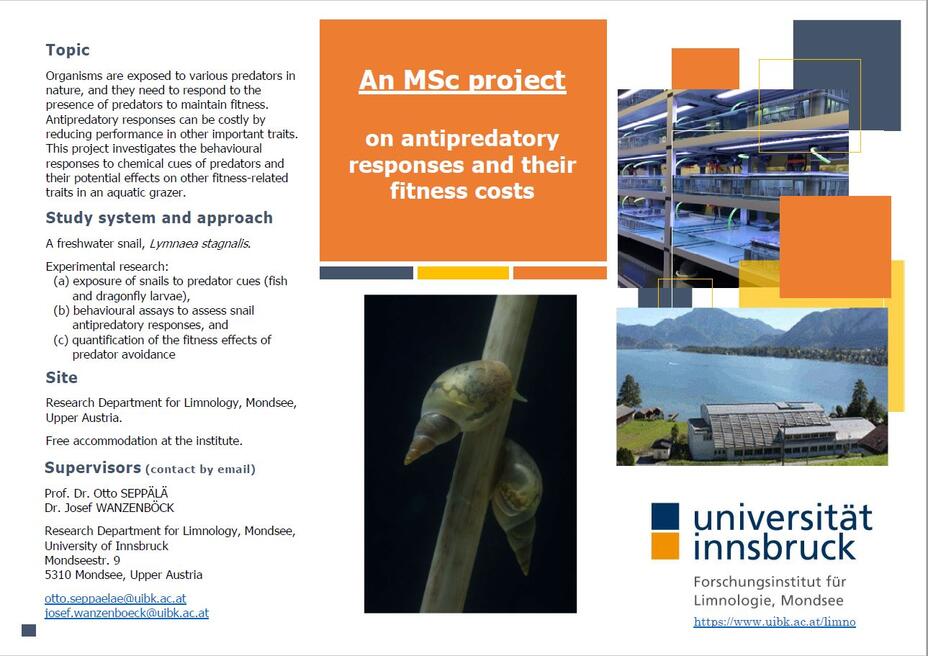

Forschung zu Parasiten am Mondsee

online seit, 21.06.2024

Neuerliche Elritzenfunde im Sparkling Scienceprojekt

Im Mondsee konnten wieder Elritzen gefangen werden, Foto: S. Wanzenböck

Fotogalerie von der Freilandbeprobung 2024

Am 20. Juni 2024 startete die 2. Klasse der Mittelschule Mondsee mit den beiden Pädagog:innen Karin Stüber und Michael Maier erneut ins Freiland. Gemeinsam mit dem Projektteam im Sparkling Science Projekt "Kleine Fische ganz groß - Biodiversität der Elritzen in Österreich" wurden zum zweiten Mal Standorte am Mond- und Attersee und deren Einzugsgebiete beprobt. An allen Standorten wurden Wasserproben entnommen, die im Anschluss im Labor filtriert wurden um danach auf die Erbsubstanz (DNA) der Elritzen analysiert zu werden. An einer Probestelle wurde auch ein Uferzugnetz verwendet und erfolgreich einige Elritzen gefangen und damit direkt nachgewiesen. Außerdem fanden die Schüler:innen im Kandlbach einen Amerikanischen Signalkrebs, damit konnte auf die Problematik der invasiven Arten aufmerksam gemacht werden. An der Fuschler Ache gab es noch einen zusätzlichen Programmpunkt: hier fingen die Kinder die im Flussbett lebenden Insektenlarven (Makrozoobenthos) und bestimmten sie danach unter Anleitung. Für die Nahrung der Elritzen wäre an diesem Standort reichlich gesorgt. An den unterschiedlichen Probenahmestellen wurden die physikalische Parameter mittels Messsonde aufgenommen und protokolliert. Die unterschiedlichen Werte waren später auch im Labor beim Filtrieren der Proben ersichtlich. Nun geht es ans Auswerten und es bleibt spannend: Die Ergebnisse zeigen an, an welchen Standorten die gefährdete Elritze noch vorkommt. Im nächsten Jahr gibt es dann die letzte Probenahmeserie, dann kann auch ein Vergleich zwischen den drei Probenahmejahren gezogen werden.

Sparkling Science Projekt "Kleine Fische ganz groß - Biodiversität der Elritzen in Österreich"

online seit, 21.06.2024

PhD position available

at the Research Department for Limnology in Mondsee, Upper Austria (University of Innsbruck)

affiliated to the Interreg (Alpine Space) project “DiMark” (1st September 2024- 31th August 2027)

Alpine lakes face major challenges such as eutrophication through global change. In particular cyanobacteria and algae blooms the suitability of water bodies for drinking, recreational and economic purposes. Furthermore, algae blooms are usually associated with reduced biodiversity, lack of oxygen in the deep-water body as well as toxins posing a health risk. These developments can be better tracked and controlled through satellite data used for remote observation and improve collaboration between science and decision-makers. The aim of the project is to improve lake management using novel satellite-based methods to support adaptation to global change and disaster risk reduction. Within the project an online visualization tool with maps of the Alpine region to inspect and compare water status using key water quality indicators shall be developed.

The major tasks will include (i) the application of the satellite-based detection via the algae pigments (chlorophyll and phycobilin) for the remote observation of algae blooms in alpine lakes and (ii) comparing the satellite data with existing WFD monitoring data, e.g. for lakes in Upper Austria, Salzburg and Carinthia.

The PhD position will be financed for 3 years (30 hours per week) according to the University Collective Contract PhD salary (2684,10 € brutto per month). We are looking for a person holding a Master degree in Ecology/Limnology or related discipline with experience in imaging and processing of remote data for environmental observation. Parts of the working activities (e.g. linking of satellite data to water quality indices) will be performed with partner organisations of the project, i.e. in Italy, Switzerland, France, Germany or Slovenia. Further activities will comprise exploitation of metabarcoding data and its relation to remote sensing, report writing, preparation of scientific manuscripts, as well as communication with project partners and observers. The registration of the PhD thesis in Biology at the University of Innsbruck and the administration within the doctoral programme “Alpine Biology and Global Change” will be expected.

Further Information: Assoc. Prof. Dr. Rainer Kurmayer

Research Department for Limnology Mondsee, University of Innsbruck

For application please send a motivation letter together with a CV (in English) until 20th July 2024 to rainer.kurmayer@uibk.ac.at

online seit 18.06.2024

Positives feed back zweier italienischer Erasmusstudierender am Mondsee

Die beiden Erasmus-Studierenden Luna und Federico von der University of Camerino in Italien berichten über ihre Erfahrungen beim 3-monatigen Aufenthalt am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee. Sie waren in die Forschungsgruppe von Bettina Sonntag eingebunden und wurden von Alexey Potekhin betreut. Sie hatten nicht nur die Möglichkeit neue Analysemethoden im Bereich der Gewässerökologie (Arbeit mit Wimpertierchen/Ciliaten) und Limnologie kennenzulernen, sondern konnten auch in einem internationalen Team ihre skills für ihre weitere berufliche Zukunft erweitern. Wir freuen uns, dass Luna und Federico von ihren Erasmusprojekten in Mondsee profitieren konnten und wünschen ihnen alles Gute für ihre weiteren Karrieren!

online seit, 17.06.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Becz Á., Buonanno F., Achille G., Ortenzi C., Wanzenböck S., Warren A., Sonntag B. (2024). Protists in science communication, EJOP 95: 126094, doi: https://doi.org/10.1016/j.ejop.2024.126094

Protisten sind zu den Eukaryoten gehörende, mikroskopische ein- bis mehrzellige Lebewesen, die in einem eigenen Reich der Lebewesen zusammengefasst werden. Diese Gruppe ist trotz ihres großen Vorkommens und ihrer weiten Verbreitung in Ökosystemen in der Öffentlichkeit meist noch unbekannt. In dieser Publikation werden ausgewählte Ideen und Aktivitäten präsentiert und zusammengefasst, damit auch Multiplikator:innen und geschulte Laien anderen beibringen können, wie man Protisten erkennt, wo sie leben, in welchen Lebensräumen sie zu finden sind, wie sie aussehen und warum sie wichtig sind. In einem umfangreichen Anhang werden Beispiele und altersgerechte Methoden vorgeschlagen, um in Workshops Protisten erkennen zu können und generell für Protisten zu begeistern.

online seit 14.06.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Darienko T., Pröschold T. (2024). Solotvynia, a New Coccoid Lineage among the Ulvophyceae (Chlorophyta). Microorganisms 12, 868. https://doi.org/10.3390/microorganisms12050868

Kokkoide (rundlich) Grünalgen die zur Klasse der Ulvophyceae gehören, werden trotz ihrer weiten Verbreitung oft übersehen. Sie kommen als Aufwuchs auf Meeresalgen vor oder wachsen auf Steinen oder Schalen von Muscheln und Korallen. Die meisten Arten sind allein anhand der Morphologie nicht leicht zu bestimmen, lassen sich jedoch anhand der gegeißelten Zellen bei der ungeschlechtlichen Vermehrung in zwei Gruppen einteilen: eine Gruppe mit zwei und eine Gruppe mit vier Geisseln. In der vorliegenden Veröffentlichung wird aufgrund der Analysen ein bisher nicht identifizierter Stamm nunmehr als neue Gattung Solotvynia innerhalb der neuen Ordnung Solotvyniales vorgeschlagen.

online seit 14.06.2024

Gewinnspiel bei der Langen Nacht der Forschung 2024 am Mondsee

Die fünf Gewinner:innen der Langen Nacht der Forschung 2024

mit den beiden Veranstalterinnen S. Wanzenböck (ILIM, links) und M. Ellmauer (TechnoZ, 5. von links)

Am 12.06.2024 hatte das Warten ein Ende...

die Gewinner:innen unseres Ratespiels standen fest und die Preise wurden im Technologiezentrum Mondseeland überreicht. Die Veranstalter:innen freuten sich über die große Zahl an Teilnehmer:innen beim Gewinnspiel, leider waren aber nur 5 Preise zu vergeben. Die Preise wurden vom Technologiezentrum Mondseeland und vom Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck gestiftet.

Herzliche Gratulation an die fünf Gewinner:innen!

Wer noch mehr Forschung in den Sommerferien erleben möchte, der kann sich für unsere Junge Uni Workshops für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren über den Tourismusverband Mondseeland anmelden. Da kann man wieder mikroskopieren, pipettieren, ein Aquarium einrichten oder in die geheime Welt der Schnecken eintauchen. Gleich anmelden, die Plätze sind begrenzt!

Junge Uni Workshops 2024 Programm und Infos zur Anmeldung

Erinnerungen zur Langen Nacht der Forschung 2024 am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee

online seit 13.06.2024

Das war die Lange Nacht der Forschung am Mondsee 2024

Blick vom Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, bei der Langen Nacht der Forschung 2024

Foto: S. Wanzenböck

Mit 950 Besucher:innen am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee konnten die Veranstalter:innen den Erfolg der Langen Nacht der Forschung in Mondsee bereits zum dritten Mal in Präsenz fortführen. An 34 Stationen wurde ein vielfältiges Programm für alle Altersstufen geboten. Die Mitarbeiter:innen des Forschungsinstituts der Universität Innsbruck präsentierten spannende Forschungsthemen und vermittelten die teilweise komplexen Ergebnisse auf verständliche Art. Planktonorganismen im Mikroskop, Fischsektion, Genetik, Klimafolgenforschung, neue Süßwasserbakterienarten, die Kooperation mit Schulen, Giftproduktion bei Blaualgen, Algen kosten, und mehr erfuhren Besucher:innen bei den Stationen des Forschungsinstituts. Dazu gab es noch weitere spannende Stationen vieler Partner und Institutionen aus der Region Mondseeland (Programm).

Ein Video von ML24 https://ml24.at/videos/lange-nacht-der-forschung-mondsee-21384 und Fotos von Cityfoto geben ein Stimmungsbild der Veranstaltung https://www.cityfoto.at/content/de/fotogalerie/17103/

Wir bedanken uns bei allen Stationsbetreiber:innen für ihren unermüdliche Einsatz und allen Besucher:innen für das große Interesse!

Bildergalerie des Forschungsinstituts für Limnologie, Mondsee

online seit 28.05.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):

Jablonska, M., Cerasino L., Boscaini A., Capelli C., Greco C., Klemenčič A.K., Mischke U., Salmaso N., Kurmayer R. (2024). Distribution of toxigenic cyanobacteria in Alpine lakes and rivers as revealed by molecular screening. Water Research 121783, https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.121783

Die Überwachung von Gewässern mit molekularen Methoden hinsichtlich zunehmender Nährstoffmengen und damit verbundenen, hohen Mengen an giftbildenden Cyanobakterien (Blaualgen), vermindert das Risiko für die menschliche Gesundheit. In dieser Studie wurden 29 Alpenseen und 18 Flüsse mit PCR-basierten Methoden einschließlich der Sequenzierung von PCR-Produkten und chemisch-analytischen Methoden untersucht, um viele Plankton- (n = 123) und Biofilmproben (n = 113) auf ihr Cyanotoxin-Produktionspotenzial zu untersuchen. Die molekularen Methoden bieten einen effizienten Ansatz für ein schnelles Screening von Gewässern auf das Vorhandensein toxischer Cyanobakterien sowohl in planktischen als auch benthischen Lebensräumen.

online seit 28.05.2024

Schüler:innen im Sparkling Science Projekt entdecken zwei neue Süßwasserbakterienarten

Sparkling Science Projekt Aquirufa

online seit 17.05.2024

Projekt "MINT connect" gestartet

Kürzlich wurde vom Technologiezentrum Mondseeland und dem Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck die ARGE Wissensregion Fuschlsee Mondseeland gegründet – mit dem Ziel, MINT Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) in der Region voranzutreiben. Mit Unterstützung der LEADER-Region FUMO startet im Mai das Projekt “MINT connect” mit drei Ideenwerkstätten, die der Ideenfindung im MINT Bereich in den Themenbereichen Forschung, Bildung, Wirtschaft, Landwirtschaft, Kunst, Kultur, Soziales und Inklusion dienen und das große vorhandene Potential für künftige Aktivitäten in der Region zusammenführen sollen. Gefördert wird das Projekt von der Forschungsförderungsgesellschaft FFG im Förderprogramm Ländliche Innovationssysteme im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft.

online seit 12.5.2024

Lange Nacht der Forschung 2024 am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee

Eindrücke von der Langen Nacht der Forschugn 2022, rechts, Fotos: ILIM, TechnoZ

Heuer wird die Lange Nacht der Forschung bereits zum dritten Mal in Mondsee veranstaltet. Am 24. Mai 2024 zwischen 17 und 23 Uhr am Forschungsinstitut für Limnologie der Universität Innsbruck, Mondseestrasse 9, 5310 Mondsee, können mehr als 30 Stationen kostenfrei besucht werden.

Ein interessanter Mix aus unterschiedlichen Fachbereichen wird im Institutsgebäude und im Außenbereich für die Besucher:innen aller Alterstufen geboten. Es werden Themenbereiche wie z.B. Gewässerforschung, Robotik, Astronomie, Gesundheit, Klimaforschung, Fischbiologie, Pfahlbau, Technik, Upcycling, Genetik, Mikrobiologie und vieles andere mehr vertreten sein. Tolle Preise warten bei einem Gewinnspiel auf Sie.

In Kürze wird die Webseite der Langen Nacht der Forschung 2024 freigeschalten, dann können Sie sich unter der Region Mondsee einen Überblick über das breite Angebot machen. Schon jetzt stellen wir auf unserer Facebook-Seite, unter https://www.facebook.com /Mondseelimnology/ und der Facebook-Seite des Technologiezentrums Mondseeland, unter https://www.facebook.com/tzmondseeland jeden Tag eine Station vor, die Sie am 24.5.2024 besuchen können.

Für internationale Gäste wird eine Station mit mehrsprachigen Guides zur Verfügung stehen.

Freuen Sie sich mit uns auf diesen spannenden Forschungsevent in Ihrer Region!

online seit 12.04.2024

Seminarankündigung

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):

Bunell D.B., Anneville O., Baer J., Bean C.W., Kahilainen K.K., Sandström A., Selz O.M., Vonlanthen P., Wanzenböck J., Weidel B.C. (2024). How diverse is the toolbox? A review of management actions to conserve or restore coregonines. International Journal of Limnology 60(5), https://doi.org/10.1051/limn/2024002

Coregone (Reinanke), Foto: Josef Wanzenböck

In den vergangenen Jahrhunderten waren Coregonen, beliebte Speisefische aus der Gruppe der Lachsartigen, einer Reihe von Stressfaktoren ausgesetzt, die in manchen Gebieten zum Rückgang oder sogar zum Aussterben dieser Fischgattung geführt haben. Fischereimanager:innen sind sich dieser Problematik bewusst und haben begonnen, Coregonen dort wieder anzusiedeln, wo sie ausgerottet worden waren. Die vorliegende Arbeit fasst die Primär- und graue Literatur zusammen, um die Vielfalt der bisher angewandten Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Erhaltung von Coregonenpopulationen aufzuzeigen, die bisher zum Einsatz kamen. Aus der gesichteten Literatur und den in internationalen Coregonensymposien präsentierten Daten wird klar, dass die Maßnahmen von Erhaltungs- oder Wiederherstellungsmaßnahmen bei Coregonen im Gegensatz zu traditionellen, fischereilichen Ansätzen (z.B. Ergänzung der der Fischerei, Bestandsabschätzung) oder der Untersuchung der Lebensgeschichte und Genetik nicht so gut dokumentiert sind. Im Idealfall können durch diesen umfassenden Überblick Erhaltungs- und Wiederherstellungsstrategien bei künftigen Bewirtschaftungsmaßnahmen besser durchgeführt und eine größere Vielfalt an potenziellen Maßnahmen vor Ort angewandt werden.

Die Thematik war Inhalt eines eingeladenen Plenarvortrags beim Internationalen Coregonensymposiums 2023 in Evian, Frankreich und ist als Open Accesspublikation verfügbar.

online seit 10.04.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:innen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Seppälä O., Katsianis G., Stabauer V., Seppälä K., Salo T. (2024). Resource level modifies heatwave responses in the freshwater snail Lymnaea stagnalis. Freshwater Biology (online first) DOI: https://doi.org/10.1111/fwb.14239

Profitieren oder Verlieren bei Hitzewellen

Spitzschlammschnecken (Lymnaea stagnalis), Foto: O. Seppälä

Steigende Temperaturen infolge des Klimawandels bringen für viele Organismen große Einschränkungen, für andere können sie auch positive Effekte haben. Wer profitiert und wer verliert hängt wahrscheinlich von Umweltfaktoren ab. Nun hat ein Team um den Ökologen Otto Seppälä von der Universität Innsbruck am Mondsee experimentell beobachtet, wie Süßwasserschnecken Hitzewellen bei guten Futterbedingungen überstehen und neben den erlittenen negativen Folgen auch so manchen Vorteil daraus ziehen können.

Mehr Futter macht fitte Schnecken hitzebeständiger

Die Auswirkungen sind einerseits von der Höhe der Hitzebelastung abhängig, aber auch von der Verfügbarkeit an Ressourcen, die die negativen Effekte abmildern können. Otto Seppälä hat am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee Süßwasserschnecken der Art Lymnea stagnalis experimentell Hitzewellen ausgesetzt, indem er das Wasser eine Woche lang auf 27° Celsius erwärmt hat. Dies entspricht etwa der Dauer von Hitzewellen an Seen und Teichen in Mitteleuropa. Einer Gruppe von Schnecken wurde dabei uneingeschränkt Salatblätter zur Verfügung gestellt, andere Schnecken erhielten nur die Hälfte oder überhaupt kein Futter. Es zeigte sich, dass die Schnecken bei höheren Temperaturen, unbeschränkter Futtermenge und besserem physiologischem Ausgangszustand ihre Wachstumsrate und Fruchtbarkeit um das Dreifache gegenüber jenen Schnecken steigern konnten, die bei einer moderaten Temperatur von 17°C gehalten wurden. Diese positiven Effekte waren bei Schnecken mit begrenzten Nahrungsressourcen schwächer ausgeprägt. Nach der Hitzewelle zeigten hitzegeplagte Schnecken jedoch eine geringere Reproduktionsrate als andere Schnecken, und dieser Effekt war bei Schnecken mit reduzierten Nahrungsressourcen am stärksten. Nach der Hitzewelle wuchsen die nach belieben fressenden Schnecken genauso schnell wie jene Schnecken, die keinem Temperaturversuch ausgesetzt waren.

Verschiebung der Hitzeperioden als Risikofaktor

Die Verfügbarkeit von Ressourcen und Nahrung im natürlichen Lebensraum der Schnecken variiert normalerweise sowohl räumlich als auch zeitlich. Aus der Studie resultiert, dass Schneckenpopulationen in den Sommermonaten mit vielen Ressourcen am besten in der Lage sein werden, die negativen Auswirkungen hoher Temperaturen und künftiger Hitzewellen zu vermeiden. „Eine zeitliche Verschiebung der Hitzewellen ins Frühjahr oder in den Herbst würde aber auch für diese Populationen ein Problem darstellen, dem die Schnecken nur durch evolutionäre Anpassungen langfristig entkommen könnten“, erklärt Otto Seppälä.

Pressemeldung Newsroom der Universität Innsbruck

online seit 10.04.2024

Partnerwahl bei Schmetterlingen: Gen steuert Präferenzen

links: Heliconius Schmetterling am Cover der Zeitschrift Science, Foto: Carolin Bleese, LMU;

rechts: FG-Leiter Markus Möst, Foto: Sabine Wanzenböck, ILIM

Ein internationales Team von Biologen – unter ihnen Markus Möst von der Universität Innsbruck – hat in tropischen Heliconius-Schmetterlingen erstmals eine direkte Verbindung zwischen einem Gen und dem Balzverhalten nachgewiesen. Ein bei der Kreuzung zweier Schmetterlingsarten weitergegebenes Gen ist verantwortlich dafür, dass Männchen beider Arten Weibchen mit roten Mustern bevorzugen. Damit haben die Forschenden nachgewiesen, dass Hybridisierung bei der Evolution von Verhaltensweisen eine wichtige Rolle spielen kann.

Leuchtende Farben und Muster auf den Flügeln sind ein charakteristisches Kennzeichen der tropischen Heliconius-Schmetterlinge. Dieses auffällige Äußere schreckt nicht nur Fressfeinde ab – die Schmetterlinge sind giftig und schmecken für Vögel bitter – es ist auch ein wichtiges Signal für die Partnerwahl. Ein Team um den Evolutionsbiologen Richard Merrill von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat sich in Kooperation mit Markus Möst, Gruppenleiter am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck und Forschenden der Universidad del Rosario in Bogota und dem Smithsonian Tropical Institute in Panama nun die außergewöhnliche Vielfalt der Warnmuster verschiedener Heliconius-Arten zunutze gemacht, um die genetischen Grundlagen solcher Präferenzen zu untersuchen. „In dieser Studie ist es zum ersten Mal gelungen, ein Gen zu identifizieren, das die visuelle Partnerwahl bei Tieren bestimmt und damit für die Bildung und Abgrenzung von Arten eine wichtige Rolle spielt,“ erklärt Markus Möst, Co-Autor der im Fachmagazin Science publizierten Arbeit.

Für ihre Studie untersuchten die Forschenden in Verhaltensexperimenten die Paarungspräferenzen von drei Arten in Kolumbien: Heliconius melpomene und Heliconius timareta, die beide ein leuchtend rotes Band auf dem Vorderflügel tragen, sowie Heliconius cydno, die ein weißes oder gelbes Vorderflügelband aufweist. Dabei zeigte sich, dass Männchen aller Arten jeweils Partner bevorzugen, die aussehen wie sie selbst, wobei es bei den roten Arten keine Unterschiede in ihren Präferenzen gab.

Genaustausch durch Kreuzung

Alle in der Studie untersuchten Heliconius-Arten können sich grundsätzlich kreuzen und fruchtbare Nachkommen hervorbringen, wobei sich nur das Verbreitungsgebiet von H. melpomene mit dem der anderen beiden Arten überschneidet. Mithilfe verschiedener genetischer Untersuchungen wiesen die Forschenden nach, dass die Präferenz für rote Weibchen sowohl bei H. melpomene als auch bei H. timareta mit einer genomischen Region verbunden ist, die diesen beiden rot-gebänderten Arten infolge von Hybridisierung gemeinsam ist. „Uns ist es gelungen, in genau dieser Region das Gen regucalcin1 als das ausschlaggebende Gen zu identifizieren, das die visuellen Präferenzen beider Arten steuert“, sagt Matteo Rossi, der gemeinsam mit Alexander Hausmann als Doktorand in Merrills Labor an den Schmetterlingen forschte. „Wird regucalcin1 ausgeschaltet, beeinträchtigt das das Balzverhalten gegenüber Artgenossen, was eine direkte Verbindung zwischen diesem Gen und dem Balzverhalten beweist“, erklärt Rossi.

Durch ihre Analysen zeigten die Wissenschaftler, dass irgendwann in der evolutionären Vergangenheit regucalcin1 durch Kreuzung von H. melpomene an H. timareta weitergegeben wurde – es hat also Artgrenzen überwunden. „Wir wussten schon länger, dass das Gen für das rote Farbmuster durch Hybridisierung von einer Art auf die andere übertragen wurde, und vermuteten, dass dies auch für die entsprechende Paarungspräferenz gelten könnte. Dass wir dies nun endlich zeigen und das spezifische Gen identifizieren konnten, ist wirklich großartig“, sagt Carolina Pardo-Diaz, Dekanin für Biologie an der Universidad del Rosario und eine der Co-Autorinnen der Studie. Durch regucalcin1 wurde dann die Anziehungskraft von roten Weibchen und damit der Fortpflanzungserfolg von H. timareta erhöht.

„Wir sehen überall in der Natur Unterschiede in den visuellen Präferenzen, wenn Tiere Partner wählen. Insgesamt konnten wir mit unseren Ergebnissen zum ersten Mal eine direkte Verbindung zwischen einer bestimmten visuellen Präferenz und einem spezifischen Gen zeigen und nachweisen, dass Hybridisierung bei der Evolution dieser Verhaltensweisen eine Rolle spielt“, betont Richard Merrill von der LMU München.

Publikation: Adaptive introgression of a visual preference gene. Matteo Rossi, Alexander E. Hausmann, Pepe Alcami, Markus Moest, Daniel Shane Wright, Chi-Yun Kuo, Daniela Lozano, Arif Maulana, Lina Melo-Flórez, Geraldine Rueda-Munoz, Saoirse McMahon, Mauricio Linares, W. Owen McMillan, Carolina Pardo-Diaz, Camilo Salazar & Richard M. Merrill: Science 2024 DOI: 10.1126/science.adj9201

Pressemeldungen:

Newsroom Universität Innsbruck

online seit 22.03.2024

Wasser für Frieden - Weltwassertag 2024

Foto: UN-Water

Der Weltwassertag, der jährlich am 22. März begangen wird, soll das Bewusstsein für die Wasser- und Abwasserkrise schärfen und zum Handeln anregen. Heuer steht er unter dem Motto "Wasser für den Frieden nutzen". Seit 1993 wird dieser Tag jährlich von den Vereinten Nationen (UN) als Beobachtungstag begangen. Er soll die Aufmerksamkeit auf die globale Wasserkrise lenken und das Bewusstsein für jene 2,2 Milliarden Menschen schärfen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben.

Als wichtigste Schlüsselbotschaften für den Weltwassertag sind laut UN die folgenden zu nennen:

# Wasser kann Frieden schaffen oder Konflikte auslösen. Wenn Wasser knapp oder verschmutzt ist oder wenn Menschen ungleichen oder gar keinen Zugang haben, können Spannungen zwischen Gemeinschaften und Ländern entstehen. Wenn wir im Bereich Wasser zusammenarbeiten, können wir den Wasserbedarf aller ausgleichen und zur Stabilisierung der Welt beitragen.

# Wohlstand und Frieden sind auf Wasser angewiesen. Bei der Bewältigung des Klimawandels, der Massenmigration und politischer Unruhen müssen die Nationen die Zusammenarbeit im Bereich Wasser in den Mittelpunkt ihrer Pläne stellen.

# Wasser kann uns aus der Krise führen. Wir können die Harmonie zwischen Gemeinschaften und Ländern fördern, indem wir uns gemeinsam für eine gerechte und nachhaltige Wassernutzung einsetzen - von den Konventionen der Vereinten Nationen auf internationaler Ebene bis hin zu Maßnahmen auf lokaler Ebene.

# Mehr als 3 Milliarden Menschen weltweit sind von Wasser abhängig, das über nationale Grenzen hinweg fließt. Doch nur 24 Länder haben Kooperationsabkommen für ihr gesamtes gemeinsames Wasser abgeschlossen.

# Angesichts der zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels und des Bevölkerungswachstums besteht die dringende Notwendigkeit, sich innerhalb und zwischen den Ländern zum Schutz und zur Erhaltung unserer wertvollsten Ressource zusammenzuschließen.

# Gesundheit und Wohlstand der Bevölkerung, Nahrungsmittel- und Energiesysteme, wirtschaftliche Produktivität und ökologische Integrität hängen alle von einem gut funktionierenden und gerecht verwalteten Wasserkreislauf ab.

Der Weltwasserentwicklungsbericht der Vereinten Nationen (WWDR) ist das Flaggschiff von UN-Water zu Fragen der Wasser- und Sanitärversorgung. Der Bericht, der jedes Jahr am Weltwassertag veröffentlicht wird, befasst sich mit einem anderen Thema und gibt den Entscheidungsträgern politische Empfehlungen, indem er bewährte Verfahren und eingehende Analysen vorstellt. Der WWDR wird von der UNESCO im Namen von UN-Water herausgegeben und seine Erstellung wird vom UNESCO World Water Assessment Programme koordiniert.

Wir müssen uns bewusst machen, dass Wasser nicht nur eine Ressource ist, die genutzt wird und um die man konkurriert - es ist ein Menschenrecht, das für jeden Aspekt des Lebens unverzichtbar ist. An diesem Weltwassertag müssen wir Wasser für den Frieden nutzen, um die Grundlagen für eine stabilere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen.

Link zum Weltwasserbericht 2023

online seit 21.03.2024

Workshops am Bundesgymnasium Vöcklabruck

Schüler:innen beim Workshop am BG Vöcklabruck, Fotos: S. Wanzenböck

Am Montag, 18.03.2024 besuchten Wissenschafterinnen der Universität Innsbruck das Bundesgymnasium Vöcklabruck. Nach einer Vorstellung des Forschungsinstituts für Limnologie, Mondsee, gab es zwei parallele Workshops zu den Themen DNA/Genetik und Biodiversität. Die Schüler:innen konnten dabei nach einem Vortrag, in Mitmachexperimenten und in Gruppenarbeiten aktiv wichtige Grundlagen der Biodiversität selbst erarbeiten und verstehen lernen. Dabei wurde vor allem auf die Bewusstseinbildung zu Auswirkungen des Klimawandels und anthropogener Einflüsse Wert gelegt und mögliche Schutzmaßnahmen zur Eindämmung von Artenschwund und Zerstörung von Lebensraum eingegangen. In einem parallelen Workshop erfuhren die Schüler:innen über die Grundlagen der Genetik und der Erbsubstanz (DNA) und konnten in einer simulierten Laborsituation selbst DNA gewinnen. Die Schüler:innen der 4c diskutierten, experimentierten und arbeiteten intensiv mit. Wir bedanken uns für das Interesse!.

online seit 20.03.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):

He Z., Naganuma T., Nakai R., Uetake J., Hahn M.W. (2024). Microbiomic analysis of bacteria associated with rock tripe lichens from Alpine areas in Eastern Alps and Equatorial Africa. Current Microbiology, 115: 81 (https://doi.org/10.1007/s00284-024-03626-8)

In der Studie wurde die Vielfalt der mit alpinen Flechten assoziierten Bakterien in den osteuropäischen Alpen (Österreich) und in den Rwenzori-Bergen in Äquatorialafrika (Uganda) verglichen. Dabei lag der Schwerpunkt auf Kammflechten der Familie der Umbilicariaceae. Die Analysen der Daten lassen darauf schließen, dass die regionsspezifischen Unterschiede in der Zusammensetzung des bakteriellen Mikrobioms auf einen von drei Faktoren oder eine Kombination dieser Faktoren zurückzuführen sein könnten. Diese Faktoren sind (i) regionsspezifische taxonomische Unterschiede zwischen den Flechtenwirten, wobei die Algensymbionten ein potenziell wichtiger Faktor sein könnten, aber eine weitere Validierung erforderlich ist, (ii) ein Mechanismus der Isolierung durch Entfernung, der die bakterielle Ausbreitung zwischen den beiden alpinen Regionen potenziell einschränkt, und (iii) regionsspezifische klimatische Unterschiede, die teilweise unterschiedliche Gruppen von Bakterientaxa begünstigen, die ausreichend an die lokalen klimatischen Bedingungen angepasst sind.

online seit 15.03.2024

Exzellenter Abschluss einer Doktorarbeit am Mondsee

Elisabeth Entfellner mit "Doktorhut" (links), und mit dem Prüfungs-Betreuerteam (rechts), v.l.n.r.: M. Hahn, E. Entfellner, M. Cichna-Markl, R. Kurmayer, Fotos: S. Wanzenböck

Am 12.03.2024 verteidigte Elisabeth Entfellner am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee ihre Doktorarbeit. Der Titel ihrer defensio lautete "Towards an understanding of secondary metabolite diversity among the algal-bloom forming cyanobacterium Planktothrix". In ihrem Vortrag referierte sie über die vier Publikationen aus ihrer Abschlussarbeit und konnte das sehr komplexe Thema dem interessierten Publikum vermitteln. Unter anderem untersuchte sie in ihrer Arbeit die genetischen Grundlagen der, von Cyanobakterien (Blaualgen) produzierten Verbindungen, z.B. dieTetrapeptide Aeruginosine (Aer), die weit verbreitet sind. Insgesamt wurden 124 Stämme von filamentösen Cyanobakterien Planktothrix spp., aus verschiedenen Süßwassergewässern isoliert und hinsichtlich der Variabilität innerhalb der Aer-Biosynthesegene analysiert. Sowohl die schriftliche Arbeit, als auch die defensio und die anschließenden Fragen der Prüfer:in konnte sie exzellent meistern und erhielt dafür eine Auszeichnung.

Als Prüfer fungierten die Chemikerin und stv. Leiterin des Instituts für Analytische Chemie der Universität Wien, Margit Cichna-Markl (auch Betreuerin der PhD) und der Mikrobiologe und Forschungsgruppenleiter (FG) in Mondsee, Martin Hahn. Die Publikation wurde von FG- und stv. Institutsleiter Rainer Kurmayer betreut, der bei der defensio den Vorsitz übernahm.

Wir gratulieren sehr herzlich!

online seit, 13.03.2024

Hanna Pritsch gewinnt den Student Paper Award 2023 des "IDC Alpine Biology and Global Change" der Universität Innsbruck

Konzept der Publikation (links) und Preisträgerin Hanna Pritsch, Foto: privat

Beim IDC 2023 Student Paper Award des IDC Alpine Biology and Global Change wurden die besten Arbeiten prämiert, die von IDC-StudentInnen als HauptautorInnen veröffentlicht wurden. Die Publikationen mussten dafür im Jahr 2023 in einem international-begutachteten Journal veröffentlicht oder angenommen worden sein, das in den Journal Citation Reports unter den besten 25% (=Q1) der jeweiligen Kategorie gelistet ist. Zudem war die aktive Teilnahme an den IDC-Seminaren Voraussetzung für eine Auszeichnung. Die Beteiligung mehrerer Forschungsgruppen an der Arbeit wurde zusätzlich gewichtet.

Doktorandin Hanna Pritsch (Betreuer: R. Kurmayer) wurde diesmal für ihre Publikation:

Pritsch, H., Schirpke, U., Jersabek, C. D., and Kurmayer, R. (2023). Plankton community composition in mountain lakes and consequences for ecosystem services. Ecological Indicators, 154, 110532. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2023.110532

ausgezeichnet.

In der veröffentlichten Studie wurden die Zusammensetzung der Planktongemeinschaft in 26 Bergseen in den europäischen Alpen und die Folgen für die Ökosystemleistungen (ÖSL) untersucht. Unter ÖSL versteht man die direkten und indirekten Beiträge von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen. Sie beschreiben damit die Mensch-Umwelt-Beziehungen. Dabei ist zu beachten: je intakter ein Ökosystem ist, desto hochwertiger können die ÖSL sein, die der Mensch von der Natur bezieht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine ökologische Verschlechterung in diesen Seen die zukünftige Bereitstellung von ÖSL negativ beeinflussen könnte, was die Dringlichkeit von Schutzmaßnahmen angesichts des globalen Wandels unterstreicht. Die Studie unterstreicht die Bedeutung des Schutzes unberührter Bergseen. Insbesondere die Daten zur Zusammensetzung der Planktongemeinschaft könnten als wertvolle Orientierungshilfe für die Priorisierung von Seen für Schutzmaßnahmen dienen.

Wir gratulieren herzlich!

online seit 04.03.2024

Besuch im Forschungsinstitut

Gruppenfoto vor dem Forschungsinstitut und Schüler am Mikroskop, alle Fotos: S. Wanzenböck

Früh übt sich... Die erste Klasse der Mittelschule Mondsee hat im Zuge ihres Projekts "Sauberes Wasser" das Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee besucht. Forschungsgruppenleiter Rainer Kurmayer und Werkstattleiter Sebastian Mayer zeigten den Schüler:innen wie Wasserproben aus dem Mondsee gewonnen werden und welche Planktonorganismen man darin findet. Wir hoffen, dass uns einige der Schüler:innen auch bei der Langen Nacht der Forschung und bei unseren Junge Uni Sommerworkshops besuchen werden.

Beim Mikroskopieren des Mondseeplanktons

online seit 04.03.2024

Einladung zur Verteidigung

Elisabeth Entfellner wird am 12. März 2024 um 14 Uhr ihre Doktorarbeit mit dem Titel "Towards an understanding of secondary metabolite diversity among the algal-bloom forming cyanobacterium Planktothrix" am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, verteidigen. Es besteht die Möglichkeit auch online daran teilzunehmen, Link https://eu01web.zoom.us/j/61147978878 Die Studierende wurde während ihrer PhD am Forschungsinstitut von FG Leiter Rainer Kurmayer betreut.

online seit 28.02.2024

Abschluss Hydrobotanik Kurs am Mondsee

Studierende mit LV-Leiter R. Kurmayer (links) und Tutorin (rechts außen), Foto: S. Wanzenböck

Studierende im Masterstudium Botanik absolvierten in dieser Woche das einwöchige Wahlmodul 11/Hydrobotanik am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee. Das Modul befähigt die Studierenden in einer Kombination von traditionell taxonomischen und molekular-taxonomischen Untersuchungen zur funktionalen und ökologischen Bewertung von Gewässern in Theorie und Praxis.

online seit 09.02.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):

Castelli M., Nardi T., Gammuto L., Bellinzona G., Sabaneyeva E., Potekhin A., Serra V., Petroni G., Sassera D. (2024). Host association and intracellularity evolved multiple times independently in the Rickettsiales. Nature communications 15:1093, https://doi.org/10.1038/s41467-024-45351-7

Die Rickettsiales sind eine Bakteriengruppe, die nur als Endosymbionten innerhalb fremder Zellen überleben können. Zu ihnen zählen sowohl Krankheiterreger, als auch Bakterien, die z.B. in Wechselbeziehung mit anderen Organismen leben, aus der beide Partner einen Vorteil haben (Mutualismus). In der vorliegenden Studie wurden Ursprung und Entwicklung der Wechselwirkungen zwischen den Rickettsiales und ihren Wirten untersucht.

Die Publikation ist im Open Access verfügbar und wurde im Human Frontier Science Program (HFSP), im European Community’s H2020 Programme H2020-MSCA-RISE 2019 und der Förderung NextGenerationEU-MUR PNRR Erweiterte Partnerschaftsinitiative zu neu auftretenden Infektionskrankheiten unterstützt.

online seit 09.02.2024

Junge Uni Programm 2024 am Mondsee

Junge Uni Workshop, Foto: S. Wanzenböck

In den Sommerferien 2024 gibt es wieder 5 Junge Uni Workshops am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee! Lerne mit uns Mikroorganismen unter dem Mikroskop kennen und entdecke wer im Mondsee trötet, geh mit uns zur Schneckensafari, richte mit uns ein Aquarium ein oder schlüpfe als Forscher:in selbst in Labormantel und Handschuhe! Wir freuen uns auf Kinder zwischen 7 und 12 Jahren! Heuer können wir sogar mehrsprachige Workshops anbieten! Unsere Workshopleiter:innen sprechen deutsch, englisch und russisch!

Gleich anmelden beim Tourismusverband Mondseeland unter +43 (0)6232 2270 oder info@mondsee.at

online seit 08.02.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:innen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Pitt A., Lienbacher S., Schmidt J., Neumann Schaal M., Wolf J., Hahn M.W. (2024). Description of a new freshwater bacterium Aquirufa regiilacus sp. nov., classification of the genera Aquirufa, Arundinibacter, Sandaracinomonas, and Tellurirhabdus to the family Spirosomataceae, classification of the genus Chryseotalea to the family Fulvivirgaceae and Litoribacter to the family Cyclobacteriaceae, as well as classification of Litoribacter alkaliphilus as a later heterotypic synonym of Litoribacter ruber. Archives of Microbiology 206(79), https://link.springer.com/article/10.1007/s00203-023-03801-8

Schüler:innen im Sparkling Science Projekt Aquirufa, Fotos: A. Pitt

Der Artikel enthält die Beschreibung einer neuen Bakterienart aus dem Leopoldskroner Weiher. Sie ist im Rahmen des Sparkling Science Projektes Aquirufa: Biodiversität und Ökologie von Gewässerbakterien entstanden. Im Projekt arbeiten Wissenschaftler/innen gemeinsam mit Citizen Scientists an der Erforschung von Gewässerbakterien. Entdeckt haben die neue Art Schülerinnen des BORG Nonntal. An der Publikation sind neben Kooperationspartnern von der Deutschen Sammlung von Mikroorgansimen und Zellkulturen, Braunschweig und den Global Underwater Explorers, Austria, Schülerinnen und Schüler vom BORG Nonntal, dem BG Vöcklabruck und dem BRG Schloss Wagrain auf vielfältige Weise beteiligt. Die Schüler/innen wählten Gewässer aus, sammelten Wasserproben, führten Messungen durch, legten Bakterienkulturen an, arbeiteten im Labor in Mondsee mit und kreierten einen Namen für die neue Art.

online sei 30.01.2024

Tiroler Nachwuchsförderung an PhD Studierenden in Mondsee

Links: Gruppe der Preisträger mit Vizerektor und Landesrätin, Foto Universität Innsbruck

Rechts: Rubén Morón-Asensio, Foto: S. Wanzenböck

28 Wissenschaftler:innen unterschiedlichster Fachrichtungen erhielten kürzlich eine Förderzusage aus der Tiroler Nachwuchsforscher:innen-Förderung. Mit dabei Rubén Morón-Asensio, der gerade in der Forschungsgruppe von Rainer Kurmayer an seiner Doktorarbeit über das Blaualgengift Microcystin und den Nachweis in Wasserflöhen arbeitet. Die PhD wurde bisher im Rahmen des FWF projekts "SLOT - Subcellular localization of toxin production in cyanobacteria" finanziert. Das bewilligte Projekt trägt den Titel "Tracking of Exposure to clickable Microcystins in Daphnia sp.". Landesrätin Cornelia Hagele (im Foto rechts vorne) und Vizerektor Gregor Weihs (im Foto links vorne) gratulierten den Preisträger:innen bei der Feierlichkeit persönlich. Wir schließen uns der Gratulation sehr herzlich an!

online seit 30.01.2024

Von Wasserflöhen lernen

FG Leiter Markus Möst, Foto: S. Wanzenböck

Projektstudie für Studierende der Universität Innsbruck

Gruppenfoto der Studierenden mit Betreuern und Tutorin, Foto: S. Wanzenböck

Aktuell findet erstmalig ein zweiwöchiger Parallelkurs zum Pflichtmodul "Ökologische Projektstudie" im Masterstudium Ökologie und Biodiverstität am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee statt. 13 Studierende nehmen an der Lehrveranstaltung teil und werden von den Forschungsgruppenleitern Markus Möst, Rainer Kurmayer und Josef Wanzenböck unterrichtet. In theoretischen und praxisnahen Unterrichtseinheiten lernen die Studierenden zurzeit eine Woche lang Methoden für Experimente und Freilandarbeit kennen und formulieren anschließend eigene Forschungsthemen, die dann im Juli 2024, in einer zweiten Woche der Lehrveranstaltung am Mondsee, umgesetzt und präsentiert werden sollen.

online seit 25.01.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:in hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Bierenbroodspot J.M., Darienko T., de Vries S., Fürst-Jansen J.M.R., Buschmann H., Pröschold T., Irisarri I., de Vries J. (2024). Phylogenomic insights into the first multicellular streptophyte. Current biology 34: 1-12, https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.12.070

Neben den Landpflanzen beheimatet die Gruppe der Streptophyten auch eine Reihe von Süßwasser- und Landalgen, z.B. die Klebsormidiophyceae, die wichtige Informationen über die Entstehung von Schlüsselmerkmalen der Landpflanzen liefern. Sie gedeihen auf Baumrinden und Felsen aber auch in extremen, terrestrischen Lebensräumen, wie Wüsten oder der Antarktis, und zeigen bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit.

In der vorliegenden Studie wurde eine phylogenomische Analyse durchgeführt um die verschiedenen Gattungen der Klebsormidiophyceae in ein neuartiges System einzuteilen. Die Rekonstruktionen der Vorfahren deuten darauf hin, dass die Klebsormidiophyceae in ihrer Entwicklungsgeschichte mehrmals zwischen terrestrischen und aquatischen Lebensräumen gewechselt haben, wobei die Stamm-Klebsormidiophyceen das Land früher erobert haben als die Landpflanzen. Es werden Beweise geliefert, dass die ersten mehrzelligen Streptophyten wahrscheinlich bereits vor etwa einer Milliarde Jahren lebten.

Die Studie wurde von der Deutschen Forschugnsgemeinschaft (DFG) im Rahmen mehrerer Einzelprojekte, im Prioritäts- Förderprogramm ‘‘MAdLand – Molecular Adaptation to Land: Plant Evolution to Change’’ sowie in Horizon 2020 im ERC-StG ‘‘TerreStriAL’’ gefördert.

online seit 22.01.2024

Kursankündigung SS 2024 am Mondsee

online seit 22.01.2024

PostDoc Position zu besetzen (80-100%, 3 Jahre)

Forschungsbereich: Daphniengemeinschaften im globalen Wandel - öko-evolutionäre Auswirkungen und ihre Folgen

Mehr unter: https://www.uibk.ac.at/limno/jobs/

online seit 18.01.2024

Neue Publikation am ILIM/new publication at ILIM:

Weisse T. (online first). Physiological mortality of planktonic ciliates: Estimates, causes, and consequences. Limnology and Oceanography. doi: 10.1002/lno.12503

Die Bewertung der räumlichen und zeitlichen Variabilität geeigneter Nahrung für Ciliaten (Wimpertierchen) im Meer ist von entscheidender Bedeutung um die Hungersituation von Wimpertierchen auf globaler Ebene einschätzen zu können. Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass im Meer die physiologische Sterblichkeit für heterotrophe Arten höher ist als der Verlust von Wimpertierchen die durch räuberische Planktonkrebse gefressen werden. In vielen Süßwasserseen ist das Gegenteil der Fall. Die Zystenbildung bei Wimpertierchen ist ein wirksames Merkmal um die hohe Sterblichkeit unter schlechten Bedingungen zu überwinden. Es scheint als hätte die Temperatur dabei keinen Einfluss auf die Mortalitätsrate der Wimpertierchen, im Gegenteil, die spezifischen Wachstumsraten von Ciliaten nehmen mit der Temperatur sogar zu. Um Aussagen zur Hypothese, dass Ciliaten von steigenden Meeres- und Seetemperaturen profitieren könnten, wenn die Temperatur für die Ciliatensterblichkeit keine Rolle spielt, zu bestätigen, sind allerdings noch weitere Untersuchungen erforderlich.

Die Rohdaten sind unter doi:10.5061/dryad.cnp5hqc99 im DRYAD Repositorium verfügbar.

online seit 11.01.2024

Neue Publikationen am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publications at ILIM (staff member in bold):

Ålund M., Cenzer M., Bierne N., Boughman J.W., Cerca J., Comerford M.S., Culicchi A., Langerhans B., McFarlane S.E., Möst M.H., North H., Qvarnström A., Ravinet M., Svanbäck R., Taylor S.A. (2023). Anthropogenic change and the process of speciation. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, a041455. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a041455

Anthropogene Einflüsse können sich sowohl auf die Geographie als auch auf die Selektion auswirken und damit oft parallel und sehr schnell die vorherrschenden Mechanismen der Artbildung verändern. Es wird angenommen, dass es in der Zukunft keine evolutionären Prozesse ohne menschliche Störung geben wird. Daher sind Untersuchungen natürlicher Ökosysteme besonders wertvoll um die Auswirkungen des Menschen überhaupt erkennen und quantifizieren zu können und diese Auswirkungen zu beheben. Die Erhaltung und Wiederherstellung von ganzen Ökosystemen um eine (Re-)Diversifizierung zu fördern, hat größere Chancen für die Verbesserung der biologischen Vielfalt als die Konzentration auf die Erhaltung einzelner Arten.

Govaert L., Hendry A.P., Fattahi F., Möst, M. (2023). Quantifying interspecific and intraspecific diversity effects on ecosystem functioning. Ecology e4199. https://doi.org/10.1002/ecy.4199

Rasche Umweltveränderungen führen zu einem massiven Verlust an biologischer Vielfalt, was sich nachteilig auf das Funktionieren von Ökosystemen auswirkt. Jüngste Studien deuten darauf hin, dass die intraspezifische Vielfalt (innerhalb einer Art) in ähnlichem Maße zum Funktionieren von Ökosystemen beitragen kann wie die interspezifische Vielfalt (zwischen verschiedenen Arten). Um quantitative Einblicke in das Funktionieren von Ökosystemen zu ermöglichen, wurde eine bereits bekannte Methode der interspezifischen Preisaufteilung erweitert um auch die Auswirkungen von intraspezifischen Diversitätsverlusten und -gewinnen auf das Funktionieren von Ökosystemen zu berücksichtigen. Die Anwendung dieser Methode auf sorgfältig konzipierte Experimente wird zusätzliche Erkenntnisse darüber liefern, wie der Verlust der biologischen Vielfalt auf verschiedenen ökologischen Ebenen zum Funktionieren von Ökosystemen beiträgt und diese verändert.

online seit 10.01.2024

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):

Potekhin A., Plotnikov A.O., Gogoleva N., Sonntag B. (2024). Editorial: Microbial associations formed and hosted by protists, algae, and fungi. Front. Microbiol. 14:1341058. doi: 10.3389/fmicb.2023.1341058

Für das Forschungsthema "Mikrobielle Assoziationen, die von Protisten, Algen und Pilzen gebildet und beherbergt werden" wurden Artikel gesammelt, die Hinweise liefern, dass die Mikrobiome von Protisten und Algen eine wichtige Rolle in der Biologie ihrer Wirte spielen. Dazu gehören unter anderem die Rolle als Nahrungsquelle für den Wirt, die Bereitstellung von Stoffwechselhilfen und Kompensationen, der Schutz des Wirts und die Aufrechterhaltung der Gemeinschaft. Die Artikel zeigen deutlich die Perspektive für Methoden der Bewirtschaftung des Mikrobioms von Protisten und Algen auf, um die Ernte von Wirten in Labors und biotechnologischen Anlagen zu verbessern.

Die Publikation ist als Open Access Veröffentlichung frei zugänglich und ist die Einleitung für fünf weitere wissenschaftliche Publikationen zum Forschungsthema in dieser Ausgabe der Zeitschrift Frontiers in Microbiology.

online seit 09.01.2024

Obwohl auf drei repräsentative Gattungen beschränkt, ermöglichten phylogenetische Analysen eine Klärung des taxonomischen Charakters und der Positionen von ASVs, die sonst einer einzigen Gattung zugeordnet würden. Generell sollte dieser Ansatz immer dann angewandt werden, wenn Interesse daran besteht, die Taxonomie und die unterschiedliche Verteilung von ASVs in bestimmten Cyanobakterienarten, einschließlich Ökotypen, näher zu untersuchen. Ein aufschlussreiches Beispiel waren die kleinen Picocyanobakterien, die normalerweise in breite funktionelle Gruppen eingeteilt werden, aber in dieser Arbeit in mindestens zwei große Ökotypen unterteilt wurden, die auf pelagische Lebensräume und Seebiofilme beschränkt sind.

Grafischer Abstract der Publication in Marine Drugs

Diese Studie wurde vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) P24070 und P32193 an R. Kurmayer finanziert. E. Entfellner wurde durch das Doktorandenprogramm der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) unterstützt.

online seit 08.01.2024

2023

Frohe Weihnachten und ein erfolgreiches Neues Jahr

Wir freuen uns auf viele, neue Aktivitäten, Kooperationen, Projekte und Ideen, die wir im Jahr 2024 am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, umsetzen und hier mit Ihnen teilen können.

online seit 23.12.2023

Langzeitforschung am Mondsee - Netzwerktreffen

Netzwerktreffen am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, Foto: S. Wanzenböck

LTER Seite des Standortes Mondsee

Es waren Vetreter:innen folgender Institutionen beim Netzwerktreffen anwesend:

Bundesamt für Wasserwirtschaft - Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft

Amt der OÖ-Landesregierung - Gewässeraufsicht, hydrographischer Dienst

Bundesforschungszentrum für Wald

Tourismusverband Mondsee-Irrsee

Natura 2000 - Technisches Büro blattfisch

Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee, der Universität Innsbruck

online seit 06.12.2023

ADVENT - ADVENT

Besuchen Sie unseren Adventkalender und erfahren Sie mehr über die Arbeit und Forschung am Mondsee.

Wir wünschen viel Spaß!

online seit 01.12.2023

Schüler:innen berichten...

Schüler:innen der Mittelschule Mondsee beim Interview von Hans Rund für den Schulpodcast im Sparkling Science Projekt "Biodiversität der Elritzen",

Foto links: Sabine Wanzenböck. Elritzen, Foto rechts: Sylvia K. Wanzenböck

Weitere Aktivitäten und Details zum Projekt sind unter www.elritzen.at abrufbar.

online seit 24.11.2023

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiterin hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):

Gogoleva N., Chervyatsova O., Balkin A., Kuzmina L., Shagimardanova E., Kiseleva D., Gogolev Y. (2023). Microbial tapestry of the Shulgan-Tash cave (Southern Ural, Russia): influences of environmental factors on the taxonomic composition of the cave biofilms, Environmental Microbiome 18: 82, https://doi.org/10.1186/s40793-023-00538-1

In dieser Studie wurde die Shulgan-Tash-Höhle im südlichen Ural, ein Höhlenbiotop, das für einzigartige, paläolithische Malereien berühmt ist, hinsichtlich des Bewuchses von Biofilm untersucht. Höhlenbiotope zeichnen sich generell durch stabile niedrige Temperaturen, hohe Feuchtigkeit und einen Mangel an organischen Substraten aus. Trotz dieser Bedingungen dienen sie mikrobiellen Gemeinschaften als Lebensraum. Ziel der Untersuchung war es die Vielfalt, die Verteilung und die möglichen Auswirkungen dieser Biofilme auf die paläolithischen Malereien der Höhle zu untersuchen und gleichzeitig zu erforschen, wie Umweltfaktoren die mikrobiellen Gemeinschaften in der Höhle beeinflussen. Die Forscher:innen konnten feststellen, dass die Artenzusammensetzung dieser Biofilme die Veränderungen der Umweltbedingungen, wie Substratzusammensetzung, Temperatur, Feuchtigkeit, Belüftung und CO2-Gehalt, widerspiegelt. Die intensive Auflösung und Ablagerung von Karbonaten, die durch Actinobakterien verursacht wird, stellt eine potenzielle Gefahr für die Erhaltung der alten Felsmalereien in der Höhle dar.

Die Publikation ist als Open Access frei zugänglich.

online seit 21.11.2023

Veranstaltungstipp: Vortrag in Traunkirchen am 7.12.2023

Was sind invasive Arten? Welche Auswirkungen haben sie auf unser Ökosystem und wie kann man ihrer Ausbreitung entgegenwirken?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Beitrag in 3sat - Forschung am Mondsee

Algen als Wunderwuzzi

Bei der vom BMK initiierten und von der ÖGUT in Kooperation mit BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH durchgeführten Veranstaltung "Netzwerk Algen" werden jährlich der Stand von Forschung, Entwicklung und Innovation hinsichtlich Algen in Österreich mit Fachleuten diskutiert. 2023 wurden unter dem Thema "Wunderwuzzi Algen: von der Hautcreme bis zur Batterie" wissenschaftliche Fachvorträge aber auch angewandte Beiträge im Wiener ZOOM Kindermuseum präsentiert. Das FFG Talente regional Projekt "geniALGE-Algentechnologie als Zukunftshoffnung" bereicherte auf persönliche Einladung ebenfalls das Programm. Im passenden Rahmen wurde dem Fachpublikum das erfolgreiche Algenprojekt mit einem Kurzvortrag und einem Poster vorgestellt, in dem mehr als 800 Kinder und Jugendliche für Mikroalgen begeistert werden konnten. Schon beim letzten Netzwerk Algen-Treffen im Jahr 2022 konnten zwei Schülerinnen der HBLA Ursprung ihre vorwissenschaftliche Arbeit (VWA), die im Projekt entstanden war, mit einem Poster vorstellen. Das Projekt konnte Ende 2022 abgeschlossen werden. Zwei weitere Schülern der HBLA Ursprung haben die Entwicklung und den Bau eines geniALGE-Algenreaktors in ihren VWAs auch noch nach Abschluss des Projekts zum Inhalt.

online seit 03.11.2023

WIRTUNWAS - Schülerinnen und Schüler aus Mondsee, Wien und Tirol packen bei der Forschung mit an

In der Septemberausgabe der Zeitschrift "Wirtunwas" ist ein Artikel über unser aktuelles Sparkling Science Projekt "Kleine Fische ganz groß - Biodiversität der Elritzen in Österreich" erschienen. Das Naturhistorischen Museum Wien und das Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee sind dabei Projektpartner. Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Mondsee sind in das Projekt mit Exkursionen, Laborworkshop, Schulpodcast und anderen Aktivitäten eingebunden.

Zur Septemberausgabe der Zeitschrift

online seit 18.10.2023

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff member in bold):

Melekhin M., Potekhin A., Gentekaki E., Chantangsi C. (2023). Paramecium (Oligohymenophorea, Ciliophora) diversity in Thailand sheds light on the genus biogeography and reveals new phylogenetic lineages, J. Eukaryot. Microbiol. 00:e13004, https://doi.org/10.1111/jeu.13004

Wimpertierchen der Gattung Paramecium sind als Modellorganismen für die Untersuchung der Biogeografie gut geeignet. Die bisher sehr umfangreichen Probenahmen, hauptsächlich in der nördlichen Hemisphäre, haben zu 16 gültigen morphologischen Artbeschreibungen geführt.

In der vorliegenden Studie wurden auch schwer zugängliche Regionen, einschließlich Südostasien, durch kombinierte traditionelle sowie morphologische und molekulare Ansätze untersucht. So konnten neue Informationen zur Biodiversität von Paramecium in Thailand anhand von mehr als 110 Proben aus 10 Provinzen gewonnen werden. Außerdem wurde eine Vielzahl von bakteriellen, zytoplasmatischen Symbionten aus mindestens neun monoklonalen Kulturen von Paramecium dokumentiert.

online seit 18.10.2023

Neue Publikation am ILIM (Mitarbeiter:innen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Stelzer C.-P., Pichler M., Stadler P. (2023). Genome streamlining and clonal erosion in nutrient-limited environments: a test using genome-size variable populations, Evolution, https://doi.org/10.1093/evolut/qpad144

Chemostatkultur, Foto: S. Wanzenböck, ILIM

In dieser Studie wurden Populationen von Rädertieren (Rotatorien) mit unterschiedlichen Genomgrößen der Selektion in einer Chemostat-Kultur ausgesetzt. Hauptziel war es, die Auswirkungen der genetischen Zusammensetzung der Ausgangspopulation und der Phosphorbeschränkung auf die Intensität der Selektion zu bewerten, die als Rate der klonalen Erosion quantifiziert wird. Auch alle phänotypischen Veränderungen in den entstandenen Populationen, einschließlich der Veränderungen in ihrer GS-Verteilung und jegliche phänotypische Anpassung an die Chemostatbedingungen, wurden berücksichtigt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Populationen einen schnellen evolutionären Wandel durchliefen, der nur wenige Wochen dauerte und zu besser angepassten Populationen führte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Genomgröße bei Rädertieren mit kleinem bis mittlerem Genom nur eine begrenzte Auswirkung auf die Klonfitness hat, während sie sich bei Rädertieren mit größerem Genom negativ auf die Wirtsfitness auswirken kann. Die Populationen zeigten auch rasche evolutionäre Veränderungen durch klonale Selektion, was zu einer besseren Anpassung an die neue Umgebung führte. Der Verlust an klonaler Vielfalt im Laufe der Zeit, der als klonale Erosion bezeichnet wird, wurde weitgehend durch die genetische Ausgangszusammensetzung der Population bestimmt. Insgesamt wirft diese Forschung ein neues Licht auf die Evolution der Genomgröße und bietet einen neuen Rahmen für das Verständnis des Zusammenspiels zwischen nukleotypischen und genotypischen Faktoren in diesem Prozess.

Die Finanzierung dieser Studie wurde vom FWF im Rahmen zweier Forschungsprojekte gefördert.

online seit 10.10.2023

Brand aus am Forschungsinstitut für Limnologie, Mondsee

Die Verwendung des Feuerlöschers wurde praktisch geübt, Foto: S. Wanzenböck, ILIM

Am 9.10.2023 bekamen die Mitarbeiter: innen des Forschungsinstituts Nachhilfe in Sachen Feuerbekämpfung. Die Verwendung einer Löschdecke und die Nutzung verschiedener Feuerlöschertypen wurden geübt. In der Hoffnung, dass dieses Wissen nie zum Einsatz kommen wird, vermittelt es den Mitarbeiter:innen ein Gefühl der Sicherheit zu wissen, was bei einem Brand zu tun ist und welche Hilfsmittel wann verwendet werden sollen. Was viele nicht wussten: Diese Maßnahme ist laut ArbeitnehmerInnenschutzgesetz gesetzlich vorgeschrieben.

online seit 10.10.2023

Neue Publiation am ILIM/new publication at ILIM:

Dokulil M.T., Teubner K. (2023). Long-term adjustment of phytoplankton structure to environmental traits at timescales during lifetime development and over generations. Hydrobiologia https://doi.org/10.1007/s10750-023-05365-6

Probenahme mit dem Planktonnetz am Mondsee, Foto: ILIM

Über mehr als 60 Jahre wurden ökologische Daten zum Phytoplankton des Mondsees erhoben. Die Autoren stellen fest, dass Phytoplanktongruppen mit unterschiedlichen phänologischen Eigenschaften gut geeignet sind, um die Auswirkungen der beiden Umweltstressoren Nährstoffüberschuss durch Eutrophierung von 1968 bis 1998 und die Erwärmung durch den Klimawandel nachzuweisen. In der vorliegenden Publikation lag der Fokus auf dem Biovolumen, der Artengemeinschaft, den Nettoveränderungsraten und der Biodiversität des Phytoplanktons im Mondsee.

Schlüsselarten, wie die Cyanobakterie Planktothrix rubescens werden als omnipotente Akteure in Phytoplanktongemeinschaften angesehen, weil sie unter verschiedenen Umweltbedingungen langfristig auftreten können und daher für die ökologische Langzeitforschung von großer Bedeutung sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Phytoplanktonarten ausgezeichnete Organismen sind, um die Auswirkungen von Umwelteinflüssen aufgrund ihrer kurzen Generationszeit, ihrer lebenslangen Anpassung und des Vorkommens im Langzeitverlauf über Generationen zu erheben.

Dieser Artikel ist als Open Access Publikation erschienen.

online seit 20.09.2023

Neue Publikation am ILIM/new publication at ILIM:

Carrea L., Merchant C.J., Creatux J.-F., Dokulil T.M., Dugan H.A., Gibbes B., Laas A., Leibensberger E.M., Maberly S., May L., Matsuzaki S.-I., Monet G., Pierson D., Pulkkanen M., Rusanovskaya O.O., Shimaraeva S.V., Silow E.A., Schmid M., Timofeyev M.A., Verburg P., Woolway R.I. (2023). Lake surface water temperature, S28-S30 in: Special Supplement to the Bulletin of the American Meteorological Society 104(9) https://doi.org/10.1175/2023BAMSStateoftheClimate.1

Das vorliegende Kapitel über die Seeoberflächentemperaturen, in dem auch Daten aus dem Mondsee einfließen, wurde in der bereits 33. Ausgabe der jährlichen Bewertung, die seit 1996 im Bulletin of the American Meteorological Society veröffentlicht wird und jetzt als State of the Climate bekannt ist, veröffentlicht. Der Bericht wird der von den Nationalen Zentren für Umweltinformationen (NOAA) erstellte und basiert auf Beiträgen von Wissenschaftler:innen aus der ganzen Welt. Er bietet einen detaillierten Überblick über globale Klimaindikatoren, bemerkenswerte Wetterereignisse und andere Daten, die von Umweltüberwachungsstationen und -instrumenten auf dem Land, im Wasser, im Eis und im Weltraum gesammelt wurden. Als Ergänzung zum Bulletin, dient er in erster Linie dazu, den Zustand und die Entwicklung vieler Komponenten des Klimasystems zu dokumentieren. Der Bericht dokumentiert jedoch auch den Status und die Entwicklung der eingesetzten Kapazitäten und des weltweiten Engagements um das Klimasystem zu beobachten.

online seit 18.09.2023

Masterstudium abgeschlossen

Josef Wanzenböck, Aylin Olgun, Dunja Lamatsch und Claus-Peter Stelzer bei der Gratulation (v.l.n.r.), Foto. S. Wanzenböck, ILIM

Heute, 15.09.2023, hat Aylin Olgun ihre Verteidigung der Masterarbeit "Population-genetic structure of Austrian Carassius spp. populations and their artificially bred F1 and F2 offspring" erfolgreich abgeschlossen. Sie wurde dabei von Dunja Lamatsch und Josef Wanzenböck am Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee betreut und geprüft. Als Vorsitzender der Verteidigung fungierte Claus-Peter Stelzer.

Aylin Olgun hat in ihrer Masterarbeit vor allem den Giebel, eine der invasivsten Fischarten, aber auch die einheimische Karausche untersucht. Dabei konnte sie teilweise auf Wildfänge als auch auf Fische, die schon in den hauseigenen Aquarienräumen zu Untersuchungszwecken gehalten worden waren, zurückgreifen. Interessant ist die Fähigkeit des Giebels sich sowohl sexuell, als auch asexuell fortzupflanzen. Das Giebelweibchen nutzt dabei das Sperma von Männchen der gleichen Familie nur zur Anregung der Eizelle zur Teilung. Das genetische Material der artfremden Männchen wird aber nicht verwendet. Das Giebelweibchen bringt in der Folge Klone zur Welt, die sich auch wieder ungeschlechtlich oder geschlechtlich fortpflanzen können. Diese Strategie ermöglicht die enorm rasche Ausbreitung der Art und die Gefährdung der ursprünglich im gleichen Lebensraum vorkommenden Karausche.

Aylin Olgun hat verschiedene Giebelpopulationen aus ganz Österreich untersucht und festgestellt, dass Hybride zwischen Giebel und Karausche nur dann fertil waren, sich also wieder fortpflanzen konnten, wenn das Weibchen der Giebel und das Männchen die Karausche war. Bei anderen Kombinationen der Eltern konnten sich die Jungen nicht mehr reproduzieren.

Aus ihren Ergebnissen konnte sie auch eine 2n-Population (mit diploidem Chromosomensatz) aus dem Neusiedlersee als möglicherweise während der Eiszeit isolierte Population identifizieren. Die anderen untersuchten Populationen aus Österreich waren entweder triploid oder tetraploid. Als Analysemethoden hat sie Mikrosatelliten und die Flowzytometrie verwendet.

Wir gratulieren Aylin zum erfolgreichen Abschluss ihrer interessanten Arbeit, die weitere Forschungsfragen aufwirft.

online seit 15.09.2023

Neue Publikation am ILIM (MitarbeiterInnen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Purker, M., Dobrovolny S. , Kreuml M. , Hufnagl P. , Indra A. , Kurmayer R. (2023). Quantitative relationships among high-throughput sequencing, cyanobacteria toxigenic genotype abundance and microcystin occurrence in bathing waters, Science of The Total Environment 901:165934 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165934

Toxinproduzierende Cyanobakterien (Blaualgen) in Badegewässern können eine erhebliche Bedrohung für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen. Um die öffentliche Gesundheit besser zu schützen und die Gesundheitsrisiken während der Badesaison zu verringern, ist eine wirksame Überwachungs- und Bewirtschaftungsstrategie erforderlich. In der vorliegenden Studie wurden molekulare Instrumente zur Überwachung giftbildender Cyanobakterien bewertet um eine Frühwarn-Überwachungsstrategie für Badegewässer in der EU einzurichten. Weiters soll das toxische Potenzial von Cyanobakterien mit dem tatsächlichen Vorkommen und der Konzentration von Microcystin (kleine Eiweißstoffe, die enzymhemmende Eigenschaften aufweisen und eine toxische Wirkung haben) verglichen werden. Zu diesem Zweck wurden 16 Badegewässerstandorte gemäß der Badegewässerrichtlinie (BWD) der Europäischen Kommission überwacht.

Für die Analysen kamen zwei Methoden zum Einsatz:

Die Hochdurchsatz-Sequenzierung (HTS), die die parallele Sequenzierung von mehreren DNA-Abschnitten in einem Durchgang ermöglicht und die quantitative oder Echtzeit PCR, bei der fluoreszierende Moleküle verwendet werden, die sich an die DNA binden. Die Fluoreszenz der Probe steigt proportional zur Anzahl der DNA-Moleküle an.

Durch die Kombination der beiden Methoden wurde Microcystin am zuverlässigsten vorhergesagt. Daher wird der Einsatz von HTS- und qPCR-Techniken in Kombination mit der Überwachung von Standard-Umweltparametern HTS- und qPCR-Techniken als äußerst nützlich angesehen, um die rechtzeitige Erkennung von Gesundheitsrisiken für realen Nutzern zu gewährleisten, wie dies von der BWD gefordert wird.

Die Arbeit wurde von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Mitteln aus dem EU-Interreg Alpine Space Projekt "Eco-AlpsWater" und Fördermitteln aus dem FWF Projekt SLOT finanziert.

online seit 10.08.2023

Neue Publikation am ILIM (MitarbeiterInnen hervorgehoben)/new publication at ILIM (staff members in bold):

Pitt A., Hahn M. (2023). Wissen schaffen mit Citizen Scientists: Biodiversität und Ökologie von Süßwasserbakterien. Biologie in unserer Zeit, 53(3): 272–279. https://doi.org/10.11576/biuz-6525

Abbildung aus der Publikation

Die Einbindung von Citizen Scientists in wissenschaftliche Forschung wird in dieser Veröffentlichung anhand zweier Sparkling Science Projekte erläutert. Schülerinnen und Schüler unterstütz(t)en Mondseer Forschende aus dem Bereich Umweltmikrobiologie bei der Suche und Bestimmung von Süßwasserbakterien und waren bereits in die Namenssuche neu gefundener Arten eingebunden. Neben der Vermittlung der Bedeutung von Süßwasserbakterien für Gewässerökosysteme, konnten in diesen Projekten bereits zahlreiche wissenschaftliche Publikationen dem immer höheren Anspruch von Citizen Science Projekten gerecht werden. Damit profitieren sowohl die beteiligten Wissenschafterinnen und Wissenschafter als auch die Cititzen Scientists von der Zusammenarbeit.

Die Publikation wurde vom BMBWF gefördert und ist online frei zugänglich.

online seit 09.08.2023

Bundespräsident Alexander van der Bellen besuchte Forschungsinstitut für Limnologie in Mondsee

Dekan Paul Illmer, Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander van der Bellen,

Institutsleiter Otto Seppälä, Foto: Sabine Wanzenböck

Fotogalerie zum Besuch ILIM, Fotos: S. Wanzenböck

Fotogalerie zum Besuch offiziell, Fotos: P. Lechner/HBF

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am 28.07.2023 das Forschungsinstitut für Limnologie der Universität Innsbruck in Mondsee (OÖ) besucht. Dabei führte er u.a. Gespräche mit Forscher:innen zu Auswirkungen der Klimakrise auf Österreichs Seen. Acht Forschungsgruppen widmen sich am Institut in Mondsee der Erforschung von See-Ökosystemen und der Evolution von Organismen in einer sich ändernden Umwelt. Der Bundespräsident hat sich von den Forscher:innen am Mondsee u.a. über die Auswirkungen der Klimakrise auf Österreichs Seen informieren lassen. „Mit ihren Forschungsergebnissen und ihren Erkenntnissen zur Auswirkung der Klimakrise, leisten das Institut und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zum Schutz von Österreichs Gewässern. Damit wir unsere Seen auch für kommende Generationen erhalten und gesund halten können“, betonte der Bundespräsident.

Wie passen sich Seebewohner an klimatische Veränderungen sowie zunehmende menschliche Eingriffe an und welche Auswirkungen hat das auf Ökosysteme? Unter anderem diesen Fragen gehen die Mitarbeiter:innen des Instituts unter der Leitung von Otto E. Seppälä in ihrer evolutionsökologischen Forschung nach. Sie gaben Van der Bellen Einblick in ihre Arbeit: Mit Hilfe von Bakterien, Planktonorganismen, Algen, Schnecken, Fischen, etc. werden am Mondsee Muster und Prozesse ökologischer und evolutionsbiologischer Relevanz untersucht. Die Auswertung von Langzeitdaten zur Limnologie im Mondsee und weiteren Seen in verschiedenen Höhenlagen sollen ein vollständiges Bild der Ökologie der heimischen Seen ergeben – wichtige Erkenntnisse für die Grundlagenforschung, die aber auch für den Schutz der heimischen Gewässer und das Gewässermanagement von Bedeutung sind. Die Universität Innsbruck war beim Besuch auch durch Paul Illmer, den Dekan der Fakultät für Biologie, vertreten.