News Audio Video Unileben Magazin Dossiers subject Social Wall Medieninformationen Lost & Found RSS

News-Archiv

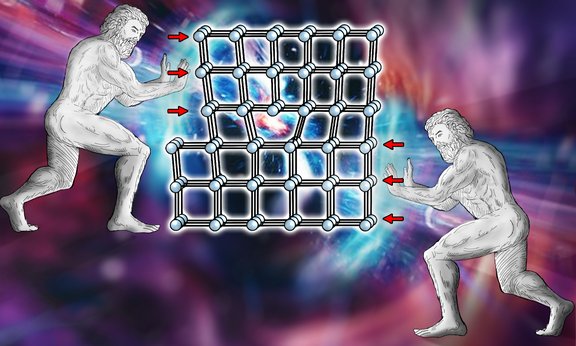

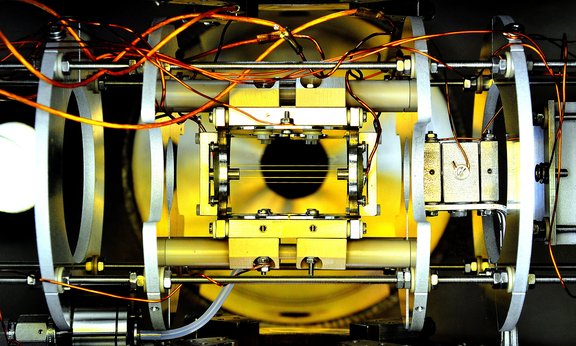

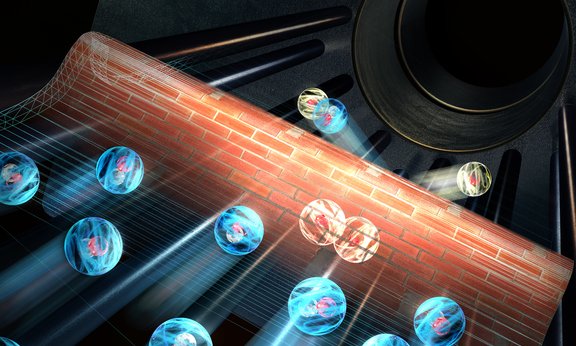

Spannender als die EM: Mehrfach ionisierte Fußbälle

Teilchen mit der gleichen Ladung stoßen sich ab. Einem Team um die Elise-Richter-Stipendiatin Elisabeth Gruber vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik gelang es nun erstmals, sogenannte C60-Dimere doppelt und dreifach positiv zu laden. Dadurch konnten sie diese Teilchen gegen die Coulomb-Abstoßung stabilisieren. Erreicht haben sie dies mithilfe von suprafluiden Helium-Nanotröpfchen und einem sequentiellen Ionisationsschema.

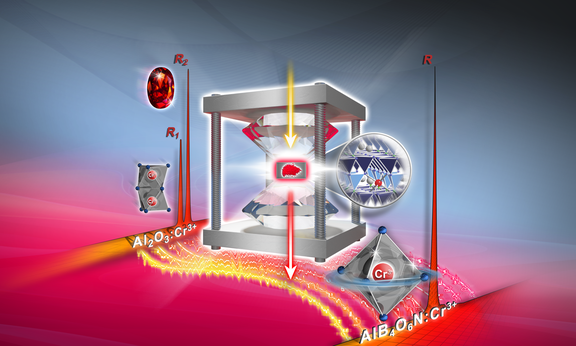

Starke Konkurrenz zum Rubin

Innsbrucker Chemikern um Hubert Huppertz gelang die Entwicklung eines neuen Oxonitridoborates mit vielversprechenden Lumineszenz-Eigenschaften. Eine Kooperation mit der Forschungsgruppe um Markus Suta in Düsseldorf enthüllte das Potential dieser neuen Verbindung, den Rubin zukünftig als Temperatur- und Druckstandard zu ersetzen.

Spenden: Höhere Erträge mit dem Werben um Hilfsgüter statt der Frage nach Geld

Mit kleinen Änderungen in der Ansprache potentieller Spender können wesentlich höhere Spendeneinnahmen erzielt werden als mit der klassischen Bitte um Geldspenden. Das zeigt eine Online-Studie, die Verhaltensökonomen der Universitäten Heidelberg, Innsbruck und Kassel durchgeführt haben. Hier wurden mögliche Geber gefragt, ob und wie viele Einheiten eines Hilfsgutes sie zu einem bestimmten Stückpreis spenden wollen. Ist die Einheit richtig gewählt, kann dieser Ansatz zu deutlichen Mehreinnahmen führen.

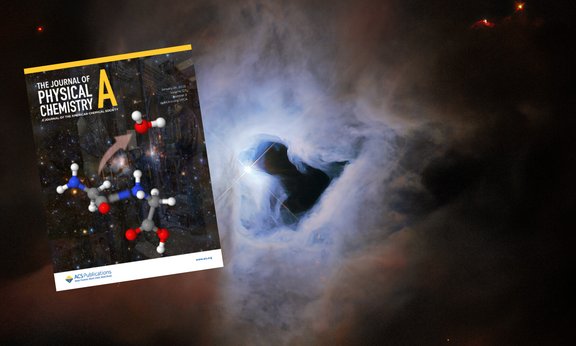

Dem Wasser im Weltall auf der Spur

Für die Frage nach außerirdischem Leben spielen mögliche Wasservorkommen im Weltall eine zentrale Rolle. Neue Daten der Universität Innsbruck helfen dabei, die Spuren von Wasser in astronomischen Beobachtungsdaten zu finden. Eine Forschungsgruppe um Christina M. Tonauer und Thomas Lörting hat Nahinfrarot-Spektren verschiedener Eisformen veröffentlicht. Mit diesen lassen sich insbesondere die Daten des James-Webb-Weltraumteleskops gut einordnen.

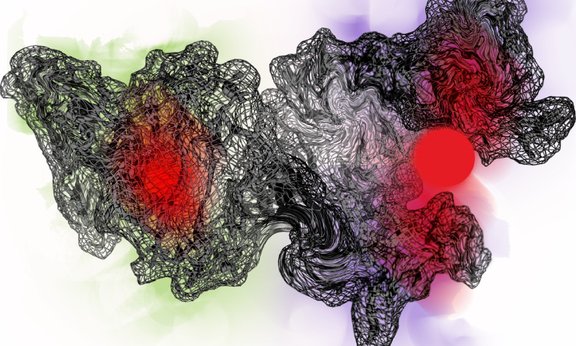

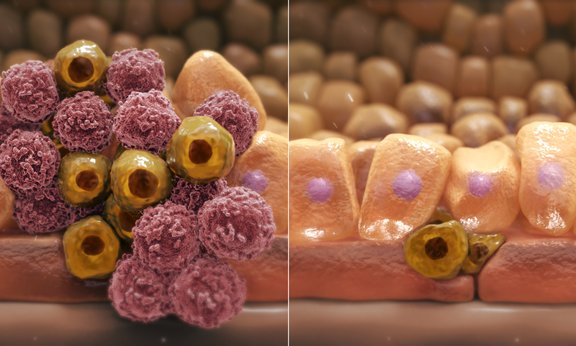

Neue Behandlungsmöglichkeiten bei therapieresistentem Krebs

Die beiden größten Herausforderungen bei der Bekämpfung von Krebs sind die Bildung von Metastasen und Entwicklung von Resistenzen gegenüber medikamentösen Therapien. Eine neue Studie unter Beteiligung der Universität Innsbruck ebnet den Weg zur Entwicklung alternativer Wirkstoffe zu klassischen Chemotherapeutika.

Eisriesenwelt: Alter der unterirdischen Eisvorkommen entschlüsselt

Die Eisriesenwelt-Eishöhle in Salzburg ist nicht nur eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Österreichs, sie gilt auch als eine der größten Eishöhlen der Welt. Seit mehreren Jahren führt der Innsbrucker Geologe Christoph Spötl dort bereits Untersuchungen durch. Nun ist es erstmals anhand von speziellen mineralischen Einschlüssen gelungen, das Alter des Eises zu bestimmen. Diese Daten bieten wertvolle Einblicke in die Klimageschichte der Alpen und wurden im renommierten Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht.

Öffentliche Verkehrsmittel sammeln Insekten

Von der Busscheibe ins DNA-Labor: Regionale Busse machen die Vielfalt an Fluginsekten in Österreich sichtbar. Das Institut für Zoologie startete ein innovatives Projekt zur Erfassung der Insekten-Biodiversität in vier Bundesländern. Moderne DNA-Spurenanalytik kommt dabei zum Einsatz.

Mächtige Überschwemmungen des Nils in wärmerem Klima

Die globale Erwärmung sowie jüngste Dürren und Überschwemmungen bedrohen große Bevölkerungsgruppen entlang des Nils. Wie dieser Fluss auf einen verstärkten Wasserkreislauf reagieren wird, ist daher von großem Interesse. Einblicke geben nun Untersuchungen eines Sedimentbohrkerns durch ein Forschungsteam des Deutschen GeoForschungsZentrums GFZ gemeinsam mit internationalen Kolleg:innen, darunter auch Arne Ramisch von der Arbeitsgruppe für Sedimentgeologie am Institut für Geologie.

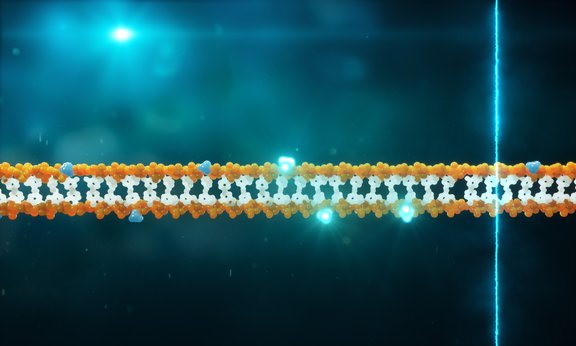

Molekularer Mechanismus der Hautalterung aufgeklärt

Ultraviolette Strahlung lässt unsere Haut altern, insbesondere durch die Schädigung der Mitochondrien in Hautzellen. Eine Studie von Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck um Pidder Jansen-Dürr und Maria Cavinato erklärt einen wichtigen Mechanismus der zellulären Seneszenz und bietet damit neue Anknüpfungsmöglichkeiten für die Entwicklung von Strategien zur Beeinflussung der Hautalterung.

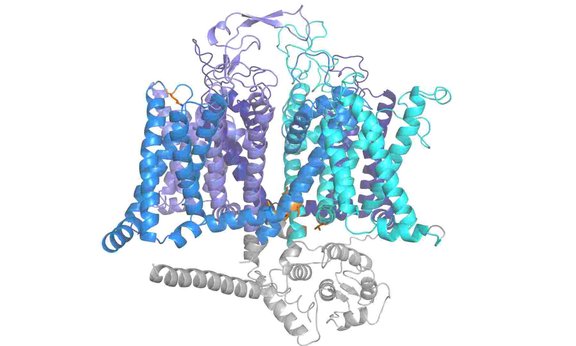

Diabetes und Geschlecht

Männer erkranken häufiger an Diabetes Typ 2 als Frauen. Eine mögliche Erklärung dafür fand Petronel Tuluc vom Institut für Pharmazie in der unterschiedlichen elektrischen Aktivität von Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse von männlichen und weiblichen Mäusen.

1.500 Jahre alter Reliquienschrein entdeckt

Seit Sommer 2016 führen Innsbrucker Archäolog:innen in der Kärntner Gemeinde Irschen Grabungen in einer spätrömischen Höhensiedlung durch. Vor zwei Jahren haben sie eine sensationelle Entdeckung gemacht: Ein christlicher Reliquienschrein war noch in einer bisher ebenfalls unbekannten Kirche verborgen. Darin enthalten: Eine reich verzierte antike Reliquiendose aus Elfenbein.

Effizienter rechnen

Innsbrucker Informatiker:innen haben in einem von der EU geförderten Projekt gemeinsam mit Partner:innen aus Italien, Schweden und der Schweiz dazu beigetragen, die Medikamentenforschung auf Hochleistungsrechnern deutlich effizienter zu gestalten.

Mediation: Geringe Nutzung bei potenziell hohem Nutzen

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es in Österreich mit dem Zivilrechts-Mediations-Gesetz einen rechtlichen Rahmen für Mediation in Zivilrechtssachen. Anlässlich des „Tages der Mediation“ am 18. Juni 2024 präsentiert die Universität Innsbruck erste Ergebnisse einer empirischen Studie zu Mediation in Österreich.

Keine Erholung für den Permafrost

Nach zwei Jahren mit wenig Schnee und sehr heißen Sommern bleibt der Permafrost in den Alpen warm und der Eisgehalt des Bodens nahm vielerorts weiter ab. Die Blockgletscher bewegten sich zudem schnell talwärts. Dies geht aus den neuesten Messungen des Schweizer Permafrost-Messnetzes hervor, an denen der Innsbrucker Informatiker Jan Beutel mitgewirkt hat.

Madagaskar, Medien und Außenpolitik im Wald

Studieren ist mehr als Zuhören im Hörsaal: Student:innen gestalten Podcasts, fahren nach Madagaskar auf Exkursion, treffen Medienschaffende und helfen, die Leistungen des Waldes zu erhalten.

Frankreich ist statistisch Favorit für die Fußball-EM

Die französische Nationalmannschaft geht als Favorit in die anstehende Fußball-Europameisterschaft 2024. Auch England und Deutschland dürfen sich Hoffnungen auf den Titel machen – das prognostizieren Experten der Universitäten Innsbruck und Luxemburg, der Hochschule Molden sowie der Technischen Universitäten Dortmund und München.

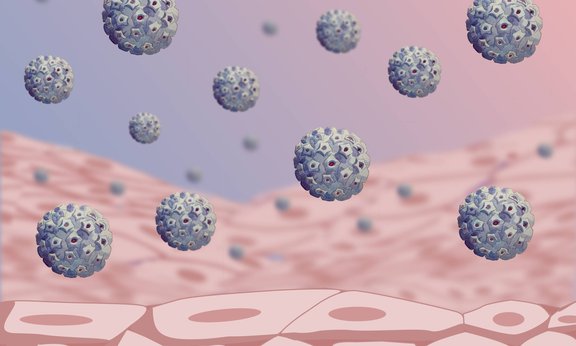

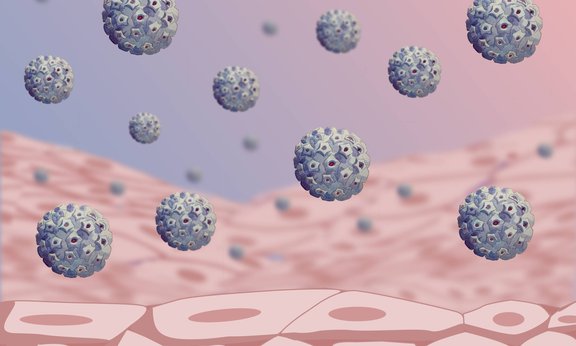

Test zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs

Innsbrucker Wissenschaftler:innen um Martin Widschwendter haben gemeinsam mit dem Karolinska Institut einen neuen Test zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs entwickelt. Wie aktuell in Nature Medicine publiziert, übertrifft der DNA-basierte Test bisher etablierte Methoden. Zusammen mit einem im Herbst 2023 veröffentlichten und bereits erhältlichen Test können jetzt nahezu alle Karzinome der gesamten Gebärmutter mittels DNA-Testung früh erkannt werden.

Nierenkrebs: Neuer Biomarker sagt Immuntherapie-Erfolg voraus

Eine Immuntherapie erhöht die Überlebensrate bei Nierenkrebs, wirkt aber nicht bei allen Patienten. Ein Forschungsteam aus Leuven, Belgien, hat nun eine neue Methode entwickelt, um vorherzusagen, welche Patienten davon profitieren. Ihre Studie, an der auch das Team der Innsbrucker Molekularbiologin Francesca Finotello (Computational Biomedicine Group) beteiligt war und die kürzlich in der Zeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurde, eröffnet auch neue Wege zu noch wirksameren Behandlungen.

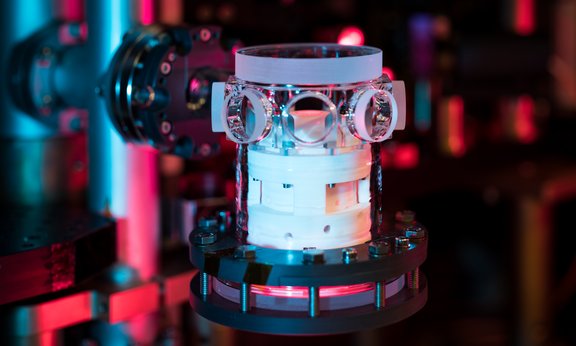

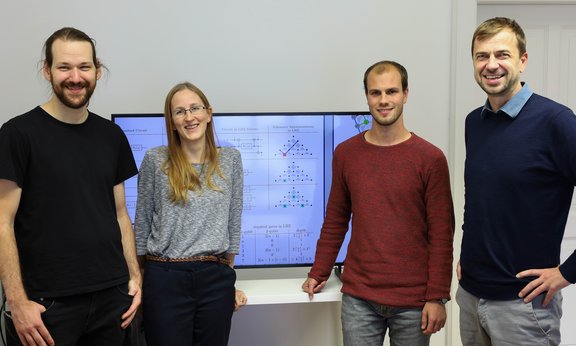

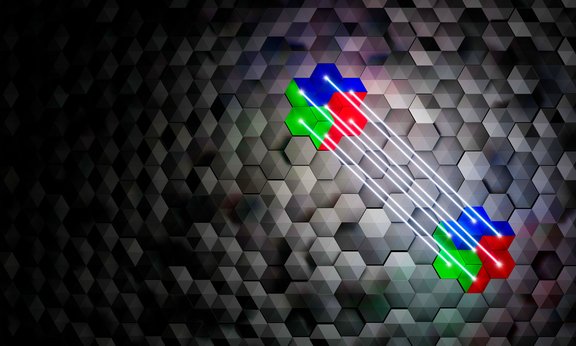

Quantencomputer mithilfe von KI programmieren

Forscher der Universität Innsbruck haben eine neue Methode zur Planung von Rechenoperationen auf einem Quantencomputer vorgestellt. Dabei wird ein generatives Machine-Learning-Modell verwendet, um eine geeignete Abfolge von Quantengattern zur Ausführung einer Quantenoperation zu finden. Die Studie, die nun in der Fachzeitschrift Nature Machine Intelligence veröffentlicht wurde, ist ein wichtiger Schritt, um das volle Potenzial von Quantencomputern ausschöpfen zu können.

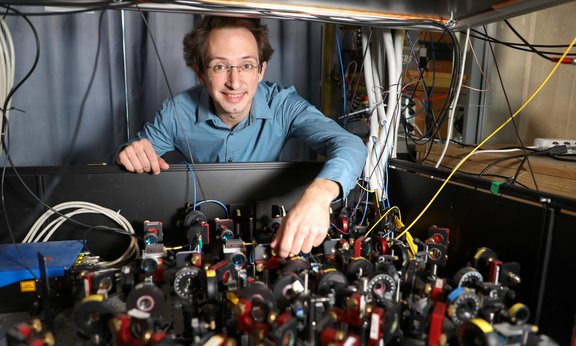

Hannes Pichler erhielt Lieben-Preis

Für seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem Gebiet der Quantenvielkörperphysik und Quanteninformationswissenschaften wurde der Physiker Hannes Pichler am 8. Mai in Wien mit dem Ignaz L. Lieben-Preis ausgezeichnet. Dieser älteste Forschungspreis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ist mit 36.000 US-Dollar dotiert.

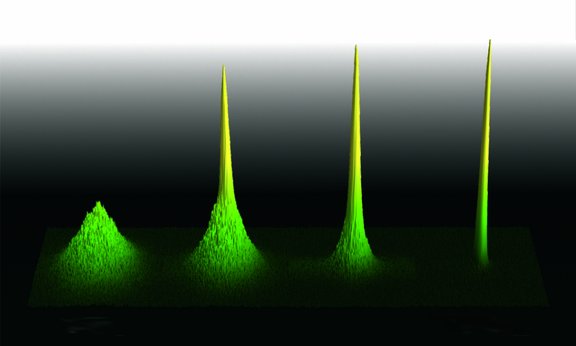

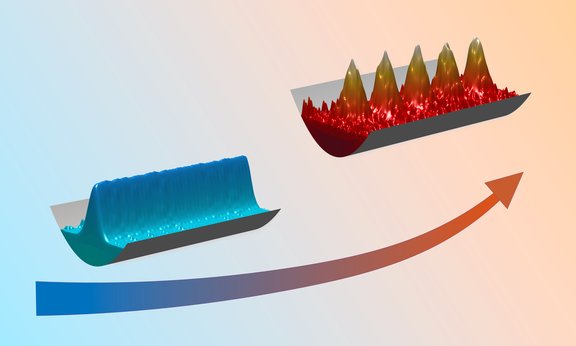

Erste Kondensation von angeregten Cäsiumatomen

In einer wegweisenden Arbeit haben Forscher:innen der Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit der University of Durham erstmals eine Bose-Einstein-Kondensation von angeregten Cäsiumatomen erreicht. Die in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlichte Forschungsarbeit ebnet den Weg für neue Experimente mit ultrakalten Gasen und die weitere Erforschung der Vielteilchen-Quantenphysik.

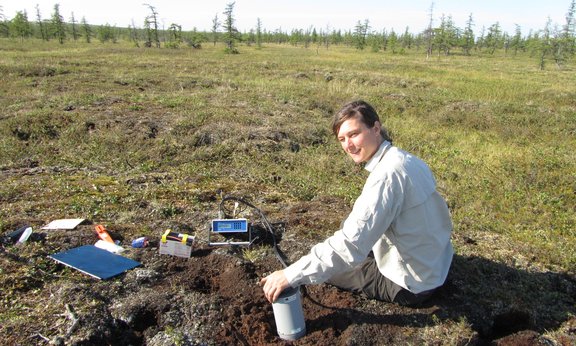

Tauende Tundra wird zur Kohlenstoff-Quelle

Die Folgen der Erderwärmung führen dazu, dass der in Tundren eingeschlossene Kohlenstoff vermehrt freigesetzt wird. In der bisher umfangreichsten Meta-Analyse zeigt ein Forscher:innen-Team nun, dass diese Entwicklungen die Tundra von einer Kohlenstoffsenke potenziell in eine Kohlenstoffquelle verwandeln könnten. Die Ökologin Christina Biasi steuerte für die nun im Fachmagazin Nature veröffentlichte Studie wichtige Daten aus Sibirien bei.

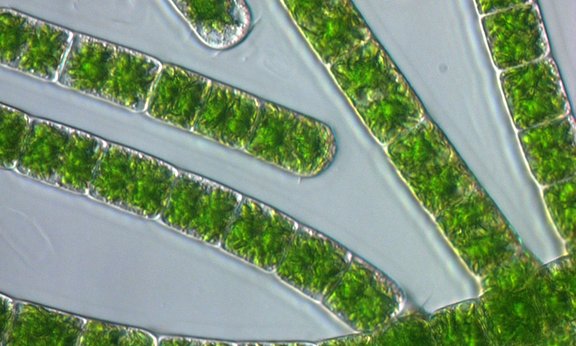

Erbgut von Sternalgen entschlüsselt

Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Arbeitsgruppe von Andreas Holzinger vom Institut für Botanik der Uni Innsbruck erstellte erste Genome von vier Sternalgen-Arten – den nächsten Verwandten der Landpflanzen. Die Ergebnisse wurden am 1. Mai in der Fachzeitschrift Nature Genetics veröffentlicht.

Biodiversität: Klima wird zum Hauptakteur

Den bislang umfassendsten Blick in die Vergangenheit und Zukunft der globalen Biodiversität wirft eine aktuelle Studie im Fachmagazin Science: Intensive Landnutzung verringerte die biologische Vielfalt um bis zu rund 10 % im Laufe des 20. Jahrhunderts. Bis 2050 könnte die Klimakrise zum Hauptfaktor für weitere Einbußen der Biodiversität werden. Lauren Talluto vom Institut für Ökologie ist Teil des Autor:innen-Teams.

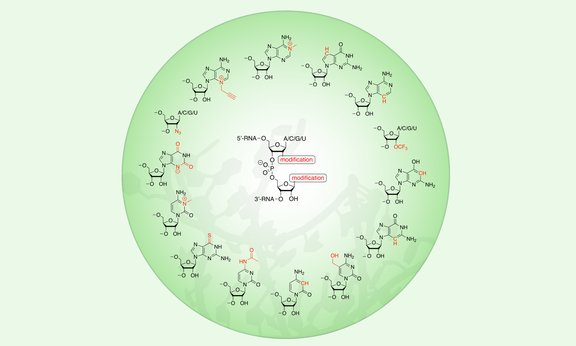

RNA-Moleküle bauen

Die Ribonukleinsäure (RNA) nimmt eine zentrale Stellung in der Grundlagenforschung, der Biotechnologie und der Biomedizin ein. Das Team um Ronald Micura vom Institut für Organische Chemie ist eine der weltweit führenden Gruppen in der chemischen RNA-Synthese. In einem Überblicksartikel in Angewandte Chemie International Edition diskutieren sie die jüngsten Entwicklungen auf diesem Gebiet.

Klimakrise gefährdet alpine Ökosysteme

Gebirge sind vom Klimawandel besonders betroffen: Sie erwärmen sich schneller als das Flachland. Mit der Erwärmung schwindet die Schneedecke und Zwergsträucher dringen in höhere Lagen vor – mit starken Auswirkungen auf die jahreszeitlichen Abläufe der alpinen Ökosysteme. Das zeigt eine neue Studie mit Beteiligung des Ökologen Michael Bahn.

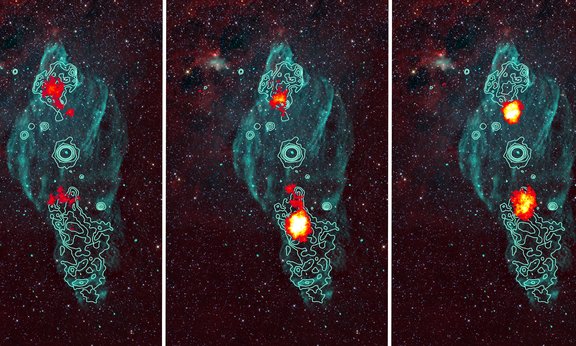

Zum Ursprung der kosmischen Strahlung

Aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Gammastrahlenastronomie kontrastieren das jahrzehntealte Paradigma vom Ursprung der galaktischen kosmischen Teilchenstrahlen. Ein Innsbrucker Forscher leitete die entsprechende Untersuchung mit dem Fermi-Weltraumteleskop der NASA.

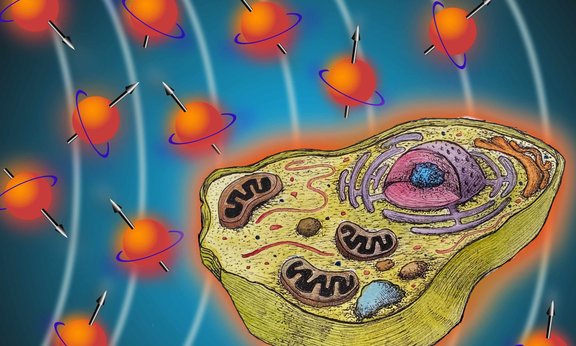

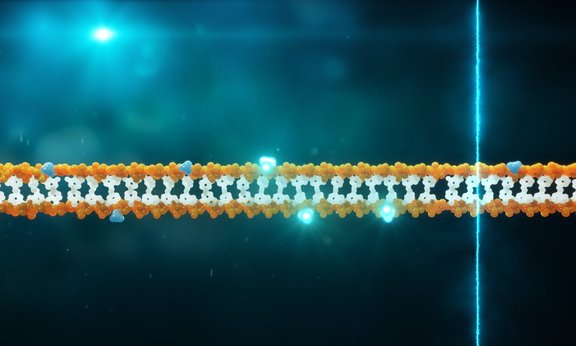

Ein Schalter für die innere Uhr

Forscher:innen der Universität Innsbruck untersuchten die Wirkung von Kernspinresonanz auf die innere Uhr von Zellen zu unterschiedlichen Tageszeiten. Zu ihrer Überraschung ließ sich die Uhr sowohl einschalten als auch ausschalten, je nachdem ob die Behandlung tagsüber oder während der Nacht durchgeführt wurde. Die beobachteten Magnetfeldeffekte beruhen auf quantenbiologischen Vorgängen.

Zehn Jahre „Neue Mittelschule“

Eine neue Studie der Bildungsforscher:innen Claudia Schreiner vom Institut für LehrerInnenbildung und Schulforschung und Christoph Helm von der JKU Linz wirft zehn Jahre nach Einführung der „Neuen Mittelschule“ (NMS) als Regelschule Licht auf die langfristigen Auswirkungen des neuen Schultyps auf die Unterrichtsqualität aus der Perspektive der Schülerinnen und Schüler.

ParityQC zieht mit globalen Quantenunternehmen gleich

Die erfolgreiche Grundlagenforschung der Quantenphysik in Innsbruck trägt weiter Früchte. ParityQC, ein vor vier Jahren gegründetes Spin-off der Universität Innsbruck und der ÖAW, zieht mit seiner Bewertung mit US-börsennotierten Quantenunternehmen gleich. Der Einstieg von B&C Innovation Investments (BCII) als langfristig denkender Partner bestätigt das Potenzial und die hohe Relevanz für den europäischen Wirtschaftsstandort.

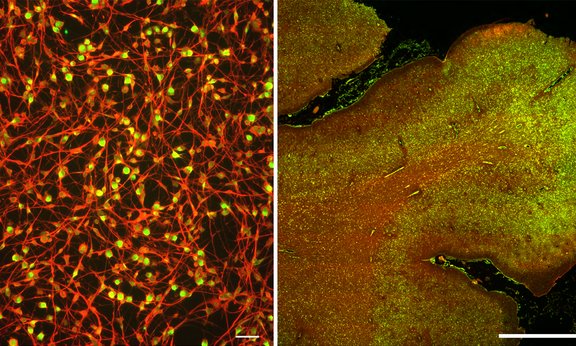

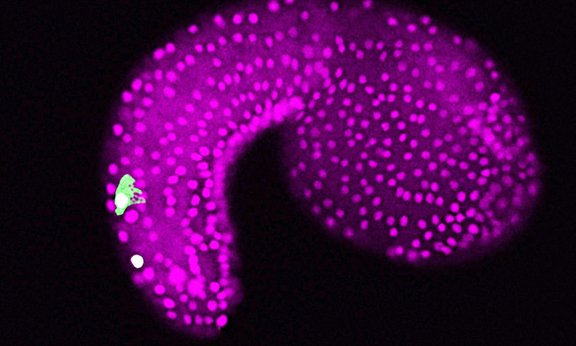

Molekulare Einblicke in die Evolutionsgeschichte

In einer umfassenden Studie hat ein Team um Ute Rothbächer von der Universität Innsbruck gemeinsam mit Forscher:innen des Georgia Tech die molekularen Grundlagen der Zellentwicklung in Larven der Manteltiere (Tunikaten) untersucht. Die Grundlagenarbeit liefert wichtige Einblicke in die Evolution von mehrzelligen Organismen an der Basis zur Entstehung der Wirbeltiere und bietet Ansatzpunkte für die Entwicklung biomedizinischer Klebstoffe.

Digitalisierung im Gefängnis

Ein Leben ohne Smartphone ist für viele von uns kaum mehr vorstellbar. Häftlinge in Österreich haben keinen oder nur sehr eingeschränkten Zugang zu digitalen Geräten, dabei könnte dieser Zugang für die Resozialisierung und die Vorbereitung auf die Entlassung sehr hilfreich sein. Ein Projekt des Instituts für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie untersucht Voraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten für eine sinnvolle Digitalisierung hinter Gittern.

Dreidimensionale Einblicke in die Fortpflanzung von Grünalgen

Die Forschungsgruppe um Andreas Holzinger vom Institut für Botanik hat sich auf Grünalgen spezialisiert. Vor kurzem ist es den Wissenschaftler:innen gelungen, einen Teil des Fortpflanzungszyklus der Algen dreidimensional zu rekonstruieren. Der Erstautor dieser Studie, Sebastian Antreich, wurde für die Arbeit mit dem „Fritz Grasenick-Preis“ der Österreichischen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie ausgezeichnet.

Dimensionen enthüllt

Ein internationales Forschungsteam in Innsbruck und Genf hat zum ersten Mal den Dimensionsübergang von ultrakalter Quantenmaterie untersucht. Im Bereich zwischen einer und zwei Dimensionen nehmen die Quantenteilchen ihre Welt als 1D oder 2D wahr, abhängig von der Längenskala, auf der sie untersucht werden: Auf kurzen Distanzen ist ihre Welt eindimensional, auf langen Distanzen jedoch zweidimensional. Die Ergebnisse von Korrelationsmessungen wurden soeben in Nature Physics veröffentlicht.

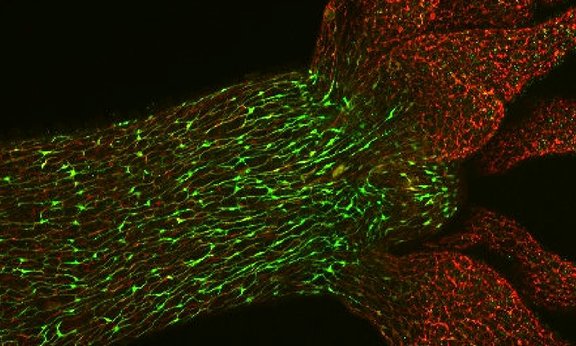

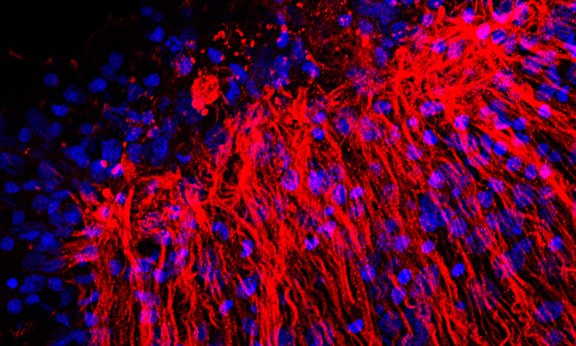

Nervenzellen in Farbe sehen

Ein neuartiger Antikörper erkennt alle Nervenzellen im Modellorganismus Hydra: So konnten Wissenschaftler:innen verblüffende Details zur neuronalen Reizweiterleitung im Nervennetz des Süßwasserpolypen beobachten. Bert Hobmayer und sein Team vom Institut für Zoologie haben zu den kürzlich publizierten, für die Neuro- und Entwicklungsbiologie relevanten, Ergebnissen beigetragen.

Liedtexte immer einfacher und emotionaler

Englischsprachige Liedtexte sind immer simpler gestrickt und leichter zu verstehen, auch aufgrund eines geringeren Wortschatzes – insbesondere bei Rap- und Rocksongs. Außerdem wurden die Texte tendenziell emotionaler und persönlicher, zeigt ein Team um Eva Zangerle vom Institut für Informatik in einer im Fachblatt „Scientific Reports“ veröffentlichten Studie, in der die Entwicklung in den vergangenen 40 Jahren unter die Lupe genommen wurde.

Profitieren oder Verlieren bei Hitzewellen

Steigende Temperaturen infolge des Klimawandels bringen für viele Organismen große Einschränkungen, für andere können sie auch positive Effekte haben. Wer profitiert und wer verliert hängt wahrscheinlich von Umweltfaktoren ab. Nun hat ein Team um den Ökologen Otto Seppälä von der Universität Innsbruck am Mondsee experimentell beobachtet, wie Süßwasserschnecken Hitzewellen bei guten Futterbedingungen überstehen und neben den erlittenen negativen Folgen auch so manchen Vorteil daraus ziehen können.

„Oft einseitige Informationsverbreitung in Social Media“

Der Wirtschaftsinformatiker Andreas Eckhardt hat sich mit seinem Mitarbeiter Khalid Durani und weiteren Kollegen in einer aktuellen Studie den Einfluss von sozialen Medien auf den Online-Diskurs – konkret bezogen auf visuelle Medien im Krieg in der Ukraine – näher angesehen. Die Ergebnisse lassen sich auch breiter lesen.

Schmetterling-Gen steuert Partnerpräferenz

Ein bei der Kreuzung zweier Schmetterlingsarten weitergegebenes Gen ist verantwortlich dafür, dass Männchen beider Arten Weibchen mit roten Mustern bevorzugen. Forschende um START-Preisträger Markus Möst zeigen in einer aktuellen Studie in Science, dass Hybridisierung bei der Evolution von Verhaltensweisen eine wichtige Rolle spielen kann.

Ukraine: Universitäres Wissen trägt zum Wiederaufbau bei

Eine direkte Kriegsfolge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine sind massive Zerstörungen an Gebäuden und Infrastruktur. Eine Vereinbarung zwischen der TU Lemberg und der Uni Innsbruck besiegelt nun die universitäre Zusammenarbeit von Holzbau-Fachleuten beider Länder. Dabei geht es um die Bündelung von architekturhistorischem Wissen und modernem Know-how, um zu Wiederbelebung, Wiederaufbau und Schaffung moderner Gebäude in Holzbauweise beizutragen.

Krebs: Rauchen und E-Zigaretten verändern Zellen

Raucher:innen und Konsument:innen von E-Zigaretten teilen nicht nur eine Gewohnheit, sondern auch ähnliche, mit Krebs assoziierte Veränderungen an Zellen, so eine neue Studie von Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck um Chiara Herzog und Martin Widschwendter, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Cancer Research.

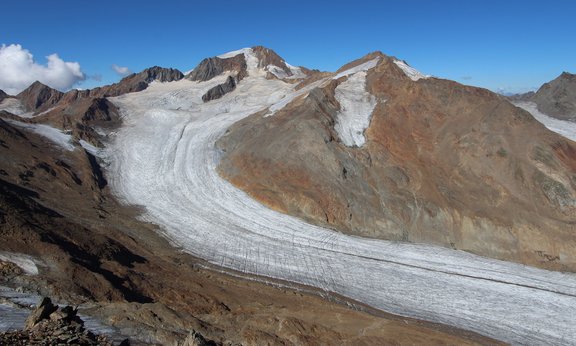

Am Gletscher: Mücken geben Einblick ins Ökosystem

Eingebettet zwischen schroffen Felswänden sind die Eismassen von Gletschern ein höchst unwirtlicher Lebensraum. Dennoch tummeln sich in ihrem Schmelzwasser Mückenlarven, genauer: die Vorstufen der Zuckmücken. Ein Forschungsprojekt in den Ötztaler Alpen macht sich das Vorkommen der Tierchen zunutze, um Rückschlüsse auf das Ökosystem und dessen Gefährdung durch den Klimawandel zu ziehen.

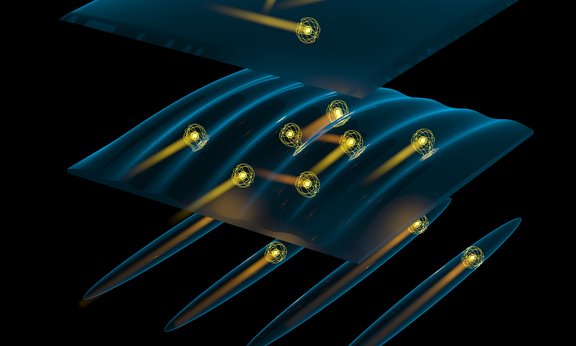

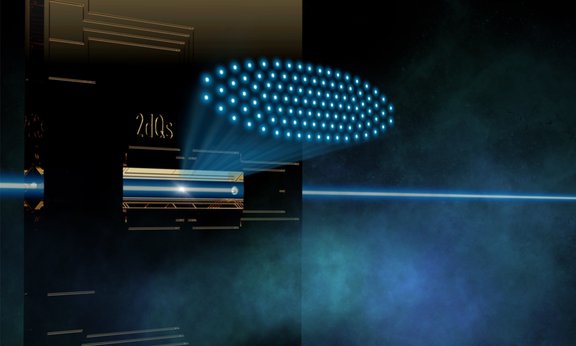

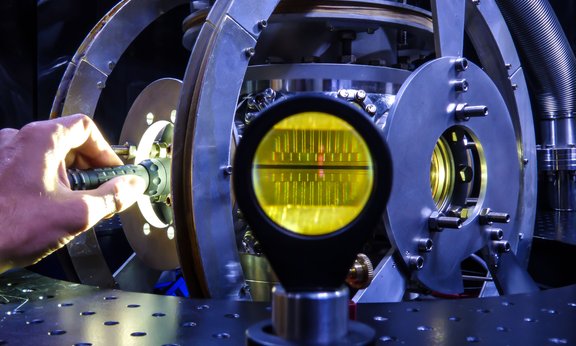

Netzwerk von Quantensensoren steigert Präzision

Die Quantensensorik verspricht noch genauere Messungen physikalischer Größen. Ein Team um Christian Roos hat nun an der Universität Innsbruck die Signale von bis zu 91 Quantensensoren miteinander verglichen und so das von Wechselwirkungen mit der Umgebung verursachte Rauschen erfolgreich unterdrückt. Mit der Methode der Korrelationsspektroskopie kann die Präzision von Sensornetzwerken gesteigert werden.

Klimawandel: 5 Mrd. Dollar Schaden für US-Skiindustrie

Zum ersten Mal wurde in einer Studie der wirtschaftliche Schaden des Klimawandels für die Skiindustrie geschätzt. Die Studie der Universität Innsbruck und der University of Waterloo in Kanada deckt auf, dass die volkswirtschaftlichen Verluste der US-Skiindustrie durch den vom Menschen verursachten Klimawandel in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 5 Milliarden US-Dollar betrugen.

Uni Innsbruck erneut familienfreundlichster Betrieb in Tirol

Am 27. Februar 2024 kürten Familienlandesrätin Astrid Mair und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber die Sieger:innen des Landeswettbewerbs „Familienfreundlichster Betrieb Tirols 2023“ im Rahmen eines Festakts im Großen Saal im Landhaus. In der Kategorie öffentlich-rechtliche Unternehmen/Institutionen belegte die Universität Innsbruck dabei zum dritten Mal in Folge den ersten Platz.

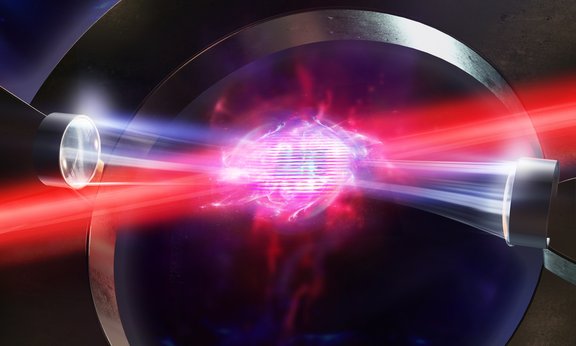

Erfolgreiche Laserkühlung von Positronium

Ein internationales Team von Wissenschaftlern, darunter Giovanni Cerchiari von der Universität Innsbruck, demonstrierte die Laserkühlung von Positronium, das aus einem Elektron und einem Positron, seinem Antiteilchen, besteht. Die Arbeit stellt einen entscheidenden Fortschritt im Verständnis und in der Arbeit mit Antimaterie dar und bildet eine neue Grundlage für zukünftige Experimente und technologische Fortschritte.

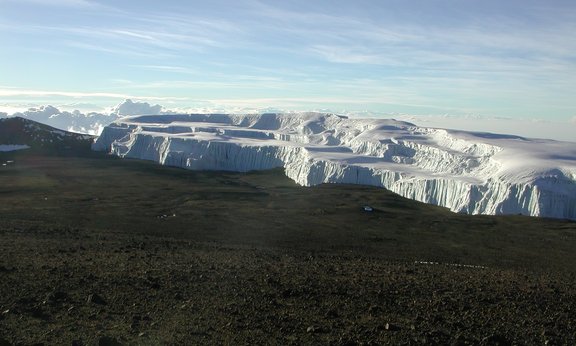

Afrikas Gletscher gehen stark zurück

Die wenigen Gletscher Afrikas schwinden einer Studie zufolge im Zuge der Klimakrise rasch – und könnten bis Mitte des Jahrhunderts verschwunden sein. Auf dem fast 6.000 Meter hohen Kilimandscharo in Tansania, dem etwa 5.300 Meter hohen Mount Kenia in Kenia und dem rund 5.100 Meter hohen Ruwenzori-Gebirge an der Grenze zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo haben sich die Eisflächen allein seit den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts mehr als halbiert.

Biomarker des Alterns

Eine neue Studie schlägt Richtlinien zur Standardisierung von Biomarkern des Alterns vor, um eine schnellere klinische Anwendung zu ermöglichen. Co-Autorin Chiara Herzog vom European Translational Oncology Prevention and Screening Institute an der Universität Innsbruck erklärt, wie dadurch die Lebenserwartung und Gesundheit der Bevölkerung verbessert werden könnte.

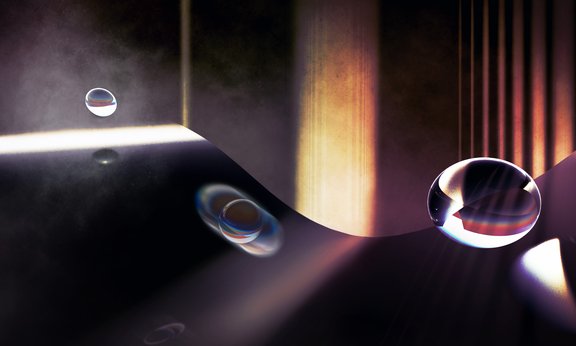

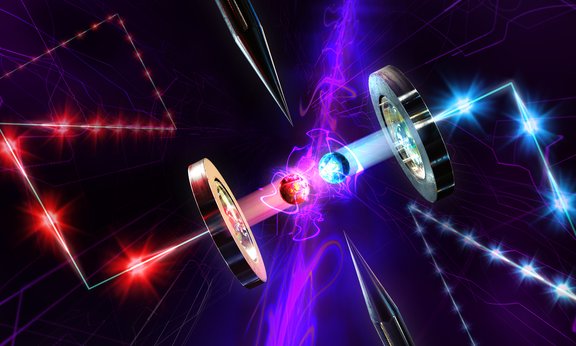

„Superradianz“ neu betrachtet

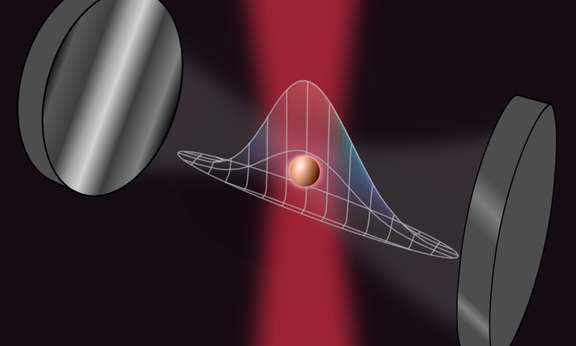

Der theoretische Physiker Farokh Mivehvar hat die Wechselwirkung zwischen zwei Ansammlungen von Atomen untersucht, die in einem aus zwei winzigen Spiegeln bestehenden Hohlraum Licht aussenden, das über einen längeren Zeitraum darin gefangen bleibt. Sein Modell und die Vorhersagen können in modernen Hohlraum-/Wellenleiter-Quantenelektrodynamik-Experimenten umgesetzt und beobachtet werden und könnten in einer neuen Generation von sogenannten „superradianten“ Lasern Anwendung finden.

Komprimieren kann kühlen

Ein internationales Forschungsteam aus Innsbruck und Genf hat eine neue Methode zur Messung der Temperatur von niedrigdimensionalen Quantengasen entwickelt. Mit dieser Methode konnten die Forscher nun nachweisen, dass die Verdichtung eines Gases zu dessen Abkühlung führen kann. Die Ergebnisse zu diesem kontraintuitiven Phänomen wurden soeben in der renommierten Zeitschrift Science Advances veröffentlicht.

Galaxienhaufen auf die Waage gestellt

Wissenschaftler:innen des Max-Planck-Instituts für Extraterrestrische Physik haben heute die kosmologischen Ergebnisse der ersten Röntgen-Himmelsdurchmusterung des Weltraumteleskops eRosita veröffentlicht. An den Berechnungen war auch die Arbeitsgruppe für Extragalaktische Astrophysik der Universität Innsbruck maßgeblich beteiligt. Die Ergebnisse ermöglichen neue Erkenntnisse über dunkle Energie, die Beschaffenheit des Universums und bestätigen eine verworfene Hypothese Albert Einsteins.

Mitmach-Projekt für Amphibienschutz gestartet

Das Citizen-Science-Projekt „Frosch im Wassertropfen“ der Universität Innsbruck geht in die zweite Runde – diesmal in ganz Österreich. Alle Interessierten, die Zugang zu einem Teich oder einem ähnlichen Kleingewässer haben, können teilnehmen und so einen wichtigen Beitrag zum Schutz heimischer Amphibien leisten.

Land Tirol fördert wissenschaftlichen Nachwuchs

28 junge Wissenschaftler:innen aus 11 Fakultäten erhielten am 26. Jänner im Rahmen eines Festaktes eine Förderzusage aus der Tiroler Nachwuchsforscher:innen-Förderung. Insgesamt wurden Mittel in der Höhe von 462.000 Euro vergeben. Landesrätin Cornelia Hagele und Vizerektor Gregor Weihs überreichten die Urkunden.

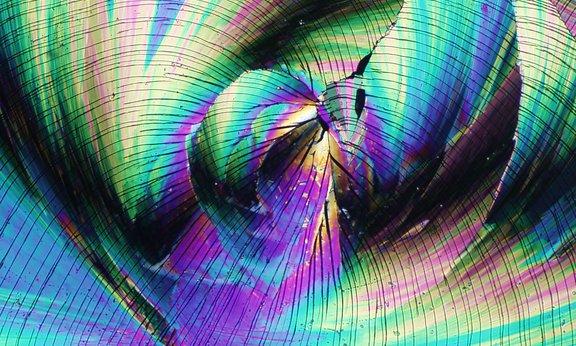

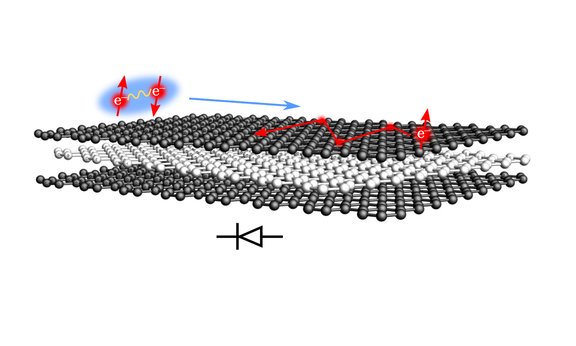

Blick ins Innere von photoaktiven Molekülen

Mit einem am Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik neu entwickelten Experimentieraufbau hat die Elise-Richter-Stipendiatin Elisabeth Gruber gemeinsam mit ihrem Team und theoretischen Physikern das photoaktive Molekül Phthalocyanin genauer erforscht. Die Ergebnisse wurden kürzlich im Fachjournal Advanced Science veröffentlicht.

Einzigartiger Teilchenbeschleuniger in der Milchstraße

Ein internationales Team unter Beteiligung von Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck um Anita Reimer und Olaf Reimer haben die Jets des galaktischen Mikroquasars SS 433 mit den Gammastrahlen-Teleskopen H.E.S.S. in Namibia vermessen. Wie die Forscher:innen in der Fachzeitung Science berichten, handelt es sich demnach bei diesem Objekt um einen der effektivsten Teilchenbeschleuniger in unserer Milchstraße.

Festkörper-Ionenleiter unter Druck

Eine Kooperation von Naturwissenschaftler:innen der Universitäten Innsbruck, Münster und TU München untersuchten die Auswirkung von Druck auf Festkörper-Ionenleiter, was über die Grundlagenforschung hinaus auch für die Entwicklung von Feststoffbatterien relevant ist.

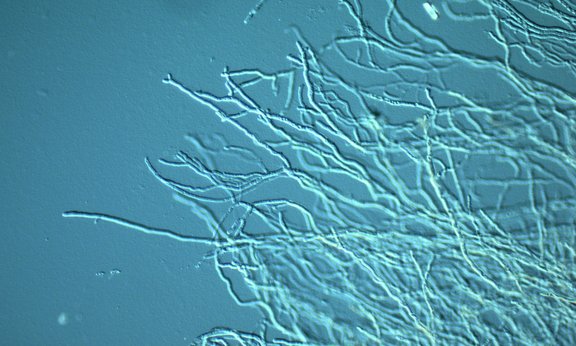

Bakterien in Bewegung

Forscher:innen der Universität Innsbruck haben gemeinsam mit einem internationalen Team die Bewegungsmuster des Bakteriums Escherichia coli beschrieben. Dafür nutzten sie einen genmodifizierten Bakterienstamm, Experimente unter dem Mikroskop und komplizierte Funktionen.

CO2-Emissionen in Innsbruck stark zurückgegangen

Luft-Messungen am Atmosphärenobservatorium der Universität Innsbruck zeigen, dass die Kohlendioxidemissionen in Westösterreich seit 2018 um rund 20 Prozent gesunken sind. Die Emissionen liegen damit deutlich unter den von verschiedenen Modellen prognostizierten Werten. Beobachtungsdaten werden zunehmend wichtig, für die Beurteilung der Plausibilität von Treibhausgasbilanzen.

Dunkelheit macht Makro-Quanteneffekte sichtbar

Schnell sein, Licht vermeiden und über eine kurvenreiche Rampe rollen: Das ist das Rezept für ein bahnbrechendes Experiment, das Innsbrucker Physiker in einem kürzlich in Physical Review Letters veröffentlichten Artikel vorschlagen. Damit soll ein Nanoteilchen, das sich in einem durch elektrostatische oder magnetische Kräfte erzeugten Potenzial bewegt, rasch und zuverlässig in einen makroskopischen Überlagerungszustand gebracht werden.

Mit Druck und Doping zu neuen Eisstrukturen

Forscher:innen der Universität Innsbruck entwickeln Methoden, um die Wasserstoffatome von „frustriertem“ Eis zu ordnen. Dadurch können im Labor Eisformen erzeugt werden, wie sie im Weltall, im Inneren des Erdmantels oder in der Eisschicht der Jupiter-und Saturnmonde zu finden sind.

Druckfarben aus Pflanzen

Auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft entwickelt Judith Deriu im Labor am Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik in Dornbirn natürliche Farbpigmente aus Pflanzen und darauf basierende, nachhaltige Druckfarben für die Industrie.

Schmerztherapeutika der nächsten Generation

Im Rahmen einer internationalen Studie mit Beteiligung von Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck, der Medizinischen Universität Wien und Forschungseinrichtungen in Australien und den USA wurde ein opioid-ähnlicher Wirkstoff entwickelt. Der neue Wirkstoff lindert Schmerzen, führt dabei aber zu deutlich weniger unerwünschten Nebeneffekten. Die Studie wurde im renommierten Fachjournal Nature Communications publiziert.

Vergessene Praktiken der Waldnutzung

Streunutzung – die Verwendung des nährstoffreichen Waldbodens als Stalleinstreu oder Dünger – war zu Beginn des 19. Jahrhunderts in den Alpen weit verbreitet. Innsbrucker Wissenschaftler:innen untersuchen, wie sich diese intensive Nutzung des Waldbodens auf den Wasserhaushalt ausgewirkt hat.

Jodsäure ersetzt Ammoniak bei Aerosolbildung

Jod aus den Weltmeeren bildet Sauerstoffsäuren. Diese können in der Atmosphäre die Bildung von Schwefelsäurepartikeln um das 10 000-fache beschleunigen. Das haben Wissenschaftler:innen des CLOUD-Experiments unter Beteiligung der Universität Innsbruck herausgefunden. Die steigenden Jodemissionen haben dabei Auswirkungen auf das Klima, die in gängigen Modellen noch zu wenig Beachtung finden.

Kontrollverlust mit Folgen

Kalziumkanäle spielen im menschlichen Körper eine wichtige Rolle, indem sie das Signal-Ion Kalzium sehr kontrolliert in Zellen einlassen. Die Molekularbiologin Nadine Ortner forscht an einem Kalziumkanal, dessen Fehlfunktion eine komplexe Entwicklungsstörung zur Folge hat. Sie veröffentlichte erste Ergebnisse kürzlich im Journal JCI Insight.

Eis-Verlust in den Alpen erstmals dokumentiert

Ein Forschungsteam unter der Leitung der Universität Graz hat einen umfassenden Überblick über den Rückgang von Permafrost, Schnee und Eis in den österreichischen Alpen vorgestellt. Am Projekt „KryoMon.at“, finanziert vom Ministerium für Klimaschutz, waren Forscher:innen aus ganz Österreich und Deutschland beteiligt, darunter auch der Innsbrucker Glaziologe Rainer Prinz.

Unterschiede beim Umgang mit behinderten Schülern

Ob Schülerinnen und Schülern mit einer körperlichen oder psychischen Behinderung Sonderpädagogischer Förderbedarf (SPF) attestiert wird, hängt stark davon ab, in welchem Bundesland sie leben, zeigt eine aktuelle Studie unter Beteiligung der Uni Innsbruck. Wegen schwammiger Kriterien für den SPF haben sich nämlich in den Ländern ganz unterschiedliche Praktiken etabliert, einheitliche Begutachtungskriterien und Qualitätsstandards fehlen. Die Studienautoren fordern eine Reform.

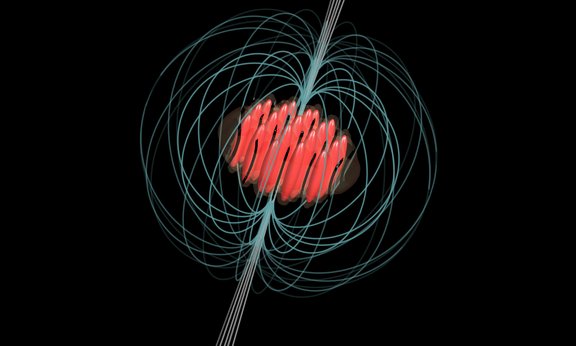

Anomalien von Neutronensternen entschlüsseln

Unter der Leitung von Francesca Ferlaino und Massimo Mannarelli untersuchen Quantenphysiker und Astrophysiker gemeinsam die plötzliche Änderung der Rotationsgeschwindigkeit von Neutronensternen. Es ist ihnen nun gelungen, dieses rätselhafte Phänomen mit ultrakalten dipolaren Atomen numerisch zu simulieren. Die enge Verbindung von Quantenmechanik und Astrophysik ebnet den Weg für die Quantensimulation von stellaren Objekten.

Bevölkerung unterstützt olympische Bewerbe

In den nächsten Tagen wird entschieden, ob Innsbruck Austragungsort der Olympischen Eiskanalbewerbe im Rahmen der Winterspiele 2026 wird. Eine aktuelle Umfrage des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck bei über 500 Bürger:innen in den Umlandgemeinden des möglichen Austragungsorts zeigt: die – vor allem jüngere – Bevölkerung befürwortet mehrheitlich eine Durchführung der Wettbewerbe in Tirol.

Quanten-Tool öffnet Tür zu neuen Phänomenen

Innsbrucker Wissenschaftler um Peter Zoller haben ein neues Werkzeug für die Bestimmung von Verschränkung in Vielteilchensystemen entwickelt und im Experiment demonstriert. Die Methode ermöglicht Untersuchungen von bisher unzugänglichen physikalischen Phänomenen und kann zu einem besseren Verständnis von Quantenmaterialien beitragen. Die Arbeit ist in der Fachzeitschrift Nature erschienen.

Vorgestellt: Pflanzliche Abbauprodukte als Chance

In der Natur passiert nichts ohne Grund, davon ist Simone Moser, seit September 2023 Professorin für Pharmakognosie an der Uni Innsbruck, überzeugt. Sie untersucht die neue Naturstoffklasse der Phyllobiline, die beim Alterungsprozess von Pflanzen entstehen.

Von Gletschern zu Regen: Zehn Jahre in den Anden

Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck untersuchen seit langem den Wasserkreislauf und die Gletscher in Anden bei Huaraz, im Norden Perus. Dabei dokumentierten sie ein bisher unbeschriebenes Niederschlagsphänomen. Die leichten Regenfälle, lokal als „Pushpa“ bekannt, markieren den Beginn der Aussaat. Ihre Unvorhersehbarkeit von einem Jahr zum nächsten erschwert die Lage der Bäuer:innen. Diese kann durch den Klimawandel in Zukunft noch zusätzlich verschlimmert werden.

Wie nachhaltig beschneite Pisten sind

Am Beispiel Kanadas haben Wissenschaftler:innen der Universitäten Innsbruck und Waterloo die Umweltauswirkungen von künstlicher Beschneiung und ihren Einfluss auf die Nachhaltigkeit des Skitourismus untersucht. Hoher Wasser- und Energieverbrauch und damit verbundene CO2-Emissionen belasten die Umweltbilanz, Energie aus erneuerbaren Quellen kann den Wintersport deutlich nachhaltiger machen.

Kristallstruktur: Prognosen, denen man vertrauen kann

Ein internationales Team aus Wissenschaft und Industrie hat die Modellierung und Vorhersage freier Energie in Kristallen revolutioniert. Ihre in Nature veröffentlichte Arbeit zur neuen TRHu(ST)-Methode zeigt, dass die Stabilität von Kristallformen unter realen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen zuverlässig und kostengünstig vorhergesagt werden kann. Dies ist zum Beispiel für die Entwicklung von Medikamenten entscheidend.

Grönlands Eiswände als Frühwarnsystem fürs Klima

Gletscher, die an Land durch senkrechte Eiswände begrenzt sind, sind rar. Diese Eiskliffe reagieren besonders sensibel auf Veränderungen von Umweltbedingungen. Forschungsteams aus Tirol und der Steiermark untersuchen die Eisformationen an einem Standort hoch im Norden Grönlands. Sie wollen anhand der Veränderungen der Gletscherwände Rückschlüsse auf die Entwicklung des arktischen Klimas ziehen.

Grundlagen für Leuchtstoffe ohne Seltene Erden

Eine Kooperation von Chemikern der Universitäten Innsbruck, Köln und Düsseldorf untersuchte die Leuchteigenschaften einer exotischen Substanz und konnte so Grundlagen für die Entwicklung neuer Leuchtstoffe legen, die auf dem häufig vorkommenden Metall Mangan basieren.

Wechselwirkende Polaronen

Die komplexen Vorgänge in Festkörpern werden in der Physik oft mit Quasiteilchen beschrieben. In ultrakalten Quantengasen können diese Quasiteilchen nachgebaut und untersucht werden. Nun haben Innsbrucker Wissenschaftler um Rudolf Grimm erstmals im Experiment beobachten können, wie Fermi-Polaronen – eine spezielle Art von Quasiteilchen – untereinander wechselwirken können. Sie berichten darüber in der Fachzeitschrift Nature Physics.

Tiefer Blick in die dipolare Quantenwelt

Zwei weltweit führende Forschungsgruppen, eine unter der Leitung von Francesca Ferlaino und die andere geführt von Markus Greiner, haben ihre Expertise gebündelt und ein ultragenaues Quantengas-Mikroskop für die Beobachtung magnetischer Quantenmaterie entwickelt. Mit diesem können komplexe, dipolare Quantenzustände beobachtet werden, die Ergebnis der Wechselwirkung der Teilchen sind, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature berichten.

Kopf oder Ei: ein evolutionäres Tauschgeschäft

Lieber viele Eier legen - oder den eigenen Kopf nachwachsen lassen? In der Evolutionsgeschichte der Plattwürmer mussten manche Arten sich offenbar für eine von beiden Fähigkeiten entscheiden. Das hat ein Team von Wissenschaftler:innen herausgefunden, als es die Regenerationsfähigkeit von Planarien untersuchte. Beteiligt war auch Bernhard Egger vom Institut für Zoologie der Universität Innsbruck.

El Niño: Menschlicher Einfluss und natürliche Variabilität

Zwei aktuelle wissenschaftliche Studien unter der Leitung von Dr. Paul Wilcox vom Institut für Geologie an der Universität Innsbruck liefern neue Einblicke in die Dynamik des Erdklimas und fokussieren auf das El Niño-Phänomen. Die Ergebnisse zeigen, wie El Niño über längere Zeiträume auf natürliche Faktoren reagiert und unterstreichen die wachsende Rolle menschlicher Aktivitäten bei der Formung dieses klimatischen Phänomens seit den 70er Jahren.

Wie sich Alpentransitproteste entwickelten

Mit dem Bau der großen alpenüberschreitenden Autobahnen in Österreich und der Schweiz entstanden ab den 1970er-Jahren da wie dort Protestbewegungen. Herangehensweisen und Erfolge der Aktivist:innen waren in beiden Ländern jedoch sehr unterschiedlich und eine Vernetzung blieb weitgehend aus. Historiker:innen in Innsbruck, Basel und München haben die beiden Umweltschutzinitiativen in vergleichender Weise aufgearbeitet.

Im richtigen Winkel zum Erfolg

Einflussreich, schüchtern oder charismatisch, die Persönlichkeitswirkung der dargestellten Person auf Bildern lässt sich durch die Wahl des Kamerawinkels beeinflussen. Wie es gelingt, Menschen im bestmöglichen Licht zu präsentieren, damit beschäftigt sich nicht nur die Fotografie und Malerei, sondern auch die Wissenschaft.

Verdiente Persönlichkeiten geehrt

Beim Dies Academicus wurden heute vier Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich wertvolle Verdienste um die Universität Innsbruck erworben haben. Dem langjährigen Rektor Tilmann Märk wurde der Ehrenring der Universität verliehen. Als Ehrensenator ausgezeichnet wurde der ehemalige Universitätsratsvorsitzende Werner Ritter, als Ehrenbürger:innen Gabriela Dür und Rainer Seyrling.

Destinationen neu managen

Konsumerlebnisse digital messbar machen und die Erlebnisse der Konsument:innen verstärkt ins Zentrum der Marketingmaßnahmen rücken – darum geht es bei einem Forschungsprojekt am Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus.

Erhellende Ökosysteme

Können Ökosysteme die Erde abkühlen, indem sie einen großen Teil der Sonnenstrahlung reflektieren und gleichzeitig mehr CO2 aufnehmen? Ein Szenario, wie das in 100 Jahren theoretisch machbar wäre, hat Georg Wohlfahrt gemeinsam einem internationalen Team an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern errechnet.

Rektorin Sexl: Gute Grundlagenforschung ist die Basis des Erfolgs

Anlässlich der Nobelpreisentscheidungen in den Fächern Medizin, Physik und Chemie unterstreicht die Rektorin der Universität Innsbruck, Veronika Sexl, den hohen Stellenwert der Grundlagenforschung und fordert eine entsprechende stabile und zukunftsorientierte Finanzierung dafür.

Forschen für die Energiespeicher von morgen

Im März wurde vom FWF ein hochdotierter „Cluster of Excellence“ bewilligt, der sich mit den Energiespeichern von morgen beschäftigt. Nun startet der Exzellenzcluster „Materials for Energy Conversion and Storage (MECS)“, an dem die Forschungsgruppe von Julia Kunze-Liebhäuser am Institut für Physikalische Chemie beteiligt ist.

Alternative für die Batterieforschung

Batterien mit höherer Kapazität sind spätestens seit dem Vormarsch der Elektromobilität ein wesentliches Ziel in der Batterieforschung. Engelbert Portenkirchner vom Institut für Physikalische Chemie der Uni Innsbruck arbeitet an einem neuen Material, das dies möglich machen könnte.

Verschüttete Sensation

Ein Tunnel und ein verschütteter Stiegenabgang führen ein internationales Team an Archäolog:innen in Tel Shimron im Norden Israels zu einem ganz besonderen Gewölbe. Erstmals wurde ein vollständig erhaltenes, 3800 Jahre altes Kraggewölbe aus Lehmziegeln in dieser Region entdeckt. Mario Martin von der Uni Innsbruck ist einer der Leiter der Grabung.

„Digitale Medien eignet man sich nicht ‚nebenbei‘ an“

Wie Lehramtsstudierenden am besten der Einsatz digitaler Medien vermittelt werden kann, hat der Physikdidaktiker Thomas Schubatzky näher untersucht. Ein Fazit: Der Umgang mit Smartphone und Co. im Unterricht sollte im Studium jedenfalls Thema sein, allerdings auch mit einem kritischen Blick.

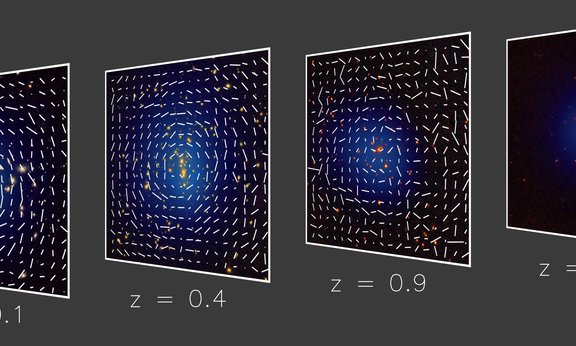

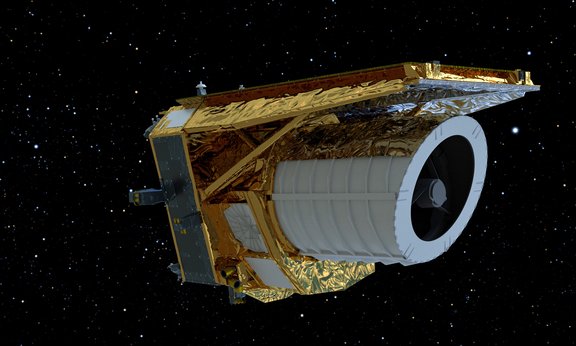

Die Statistik des Unsichtbaren

Um aus den Datenbergen der neuen ESA-Sonde Euclid künftig Informationen über dunkle Materie und dunkle Energie zu gewinnen, setzt ein Team um Astrophysikerin Laila Linke an der Universität Innsbruck neue statistische Methoden ein. Sobald Euclid erste Daten zur Erde schickt, soll ein Tool stehen, das neue Informationen zu den wichtigsten Fragen der unsichtbaren Seite des Kosmos liefert.

Feiern zwischen Tradition und Innovation

Feste feiern in Sizilien – das haben die Menschen bereits vor über 2500 Jahren gemacht. Eine verflochtene Welt zwischen Tradition und Weltoffenheit am zentralen Kultplatz der Siedlung am Monte Iato wird im Rahmen von kollektiven Festen deutlich. Die umfassenden Ergebnisse der Forschungsarbeiten wurden nun anschaulich aufbereitet.

Getzner stiftet neue Professur für Eisenbahnbau

Der Vorarlberger Werkstoffspezialist Getzner stiftet eine Professur für Eisenbahnbau und -betrieb an der Universität Innsbruck. Der Forschungsbereich wird sich auf die Themen Oberbau und Fahrweg konzentrieren und ein neues Kompetenzzentrum dafür etablieren. Forschungsarbeiten mit Bezug zur Nachhaltigkeit sollen zeigen, dass die Bahn wirklich in der Lage ist, die „grüne“ Alternative für die Mobilität der Zukunft zu sein.

Ein Maßstab für Moral

Wie moralisch verhalten wir uns im Alltag? Die Psychologin Verena Aignesberger geht dieser Frage unter Mithilfe von Bürger:innen nach – die Teilnahme am Citizen-Science-Projekt ist nach wie vor möglich.

Drohnen vermessen Gletscherzungen

Forscher des Arbeitsbereichs Wasserbau am Institut für Infrastruktur und des Instituts für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der ÖAW entwickelten eine neue Methode zur genaueren Analyse von Geröllablagerungen auf Gletschern durch den Einsatz von Drohnen-Vermessungen. Damit könnten künftig exaktere Einschätzungen der Gefährdung durch den voranschreitenden Gletscherschwund ermöglicht werden.

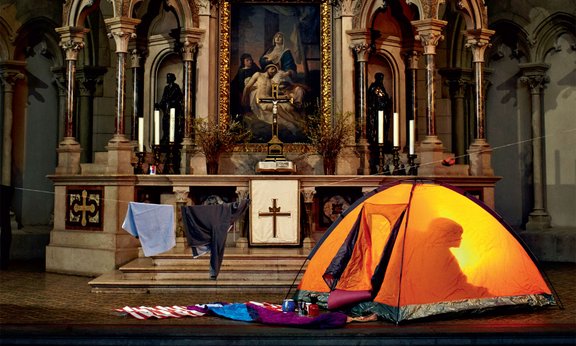

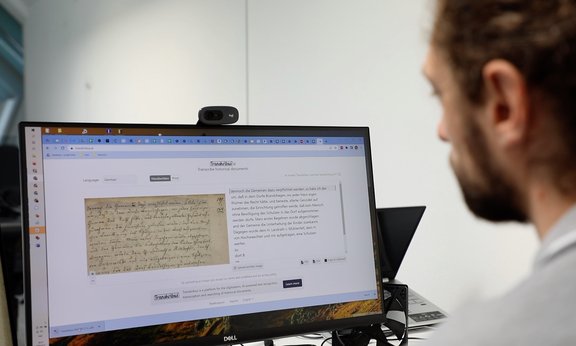

Rom: Namensliste von 1943 in kirchlichen Häusern Geretteten wiederentdeckt

Im Archiv des Päpstlichen Bibelinstituts in Rom wurde eine unpublizierte Dokumentation von Personen entdeckt, die in kirchlichen Häusern Roms vor der nationalsozialistischen Verfolgung Zuflucht suchten – vor allem Jüdinnen und Juden. Federführend beteiligt war der Innsbrucker Theologe Prof. Dominik Markl.

ERC-Grant für Biodiversitätsforschung

Für seine Forschung zum Einfluss der Biodiversität auf die langfristige Entwicklung von Wäldern erhält Rubén D. Manzanedo einen Starting Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC). Der aktuell an der ETH Zürich tätige Wissenschaftler hat die mit rund 1,5 Millionen Euro dotierte Förderung über die Universität Innsbruck beantragt.

Mit Biomarkern gegen altersbedingte Krankheiten vorgehen

Innsbrucker Forscher:innen tragen maßgeblich zu einem neuem internationalen Konzept für Alternsforschung bei. Durch eine neue Rahmenstruktur für sogenannte Biomarker lässt sich der biologische Vorgang des Alterns leichter definieren. Dadurch ermöglichen die Forscher:innen auch neue Wege zur Prävention von altersbedingten Krankheiten.

Bleibender Umweltschutz durch Geldanreize

Können Geldanreize zum langfristigen Schutz von Ökosystemen führen? Sogenannte „Payments for Ecosystem Services“ motivieren Landbesitzer:innen durch Zahlungen zum Erhalt der Umwelt. Esther Blanco, Professorin für Volkswirtschaft an der Universität Innsbruck, zeigt durch eine neue Studie an kolumbianischen Landbesitzer:innen, dass die Motivation zum Umweltschutz auch dann erhalten bleibt, nachdem die Zahlungen eingestellt wurden.

Sonneneinstrahlung beeinflusste Klimadynamik von Eiszeiten

Forscher:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dokumentieren an Tropfsteinen die Bedeutung der orbital getriebenen Sonneneinstrahlung für abrupte Veränderungen des eiszeitlichen Klimas. Mit dabei war auch Christoph Spötl von der Universität Innsbruck.

Regenwälder als wichtige Quelle von Wolkenkeimen

Messungen im höchst gelegenen Atmosphärenlabor der Welt in den bolivianischen Kordilleren zeigen, dass Isopren-Emissionen aus den Hunderte von Kilometern entfernten Regenwäldern des Amazonas möglicherweise eine entscheidende Rolle bei der Bildung neuer Partikel in der Atmosphäre spielen. Die Studie unter Beteiligung von Ionenphysiker Armin Hansel wirft Licht auf den Prozess der Aerosolbildung über den Tropen.

RNA-Wirkstoff-Wechselwirkungen

Wie Wirkstoffe auf RNA und damit auf die Expression von Genen Einfluss nehmen, ist von großem Interesse für die Entwicklung potenzieller Therapeutika. Innsbrucker Chemiker:innen haben nun eine kürzlich von ihnen entwickelte Methode verwendet, um das Binden des Aminoglycosids Neomycin B an einen sogenannten mRNA-Riboschalter zu untersuchen.

Hitzewellen: Geringere Sterblichkeitsrate auf mittleren Höhen

Während Hitzewellen können gefährdete Personen sich durch Ausweichen auf mittlere Höhen schützen. Zwischen 1000 und 2500 m herrscht in den Alpen eine geringere Sterblichkeitsrate, was wahrscheinlich auch an den niedrigeren Temperaturen liegt. Darauf weist der Sportwissenschaftler Martin Burtscher von der Universität Innsbruck hin.

Kohlenstoffkreislauf beschleunigt sich

Böden sind die größten natürlichen Kohlenstoffspeicher der Welt. Im hohen Norden ist dieser Speicher besonders groß, er ist dort aber auch besonders stark von der Klimaerwärmung betroffen. Eine kürzlich erschienene Studie eines internationalen Teams um Michael Bahn von der Universität Innsbruck untersuchte, wie die anhaltende Erwärmung die Aufnahme und Freisetzung von Kohlendioxid im Grasland der Subarktis beeinflusst. Als natürliche „Klimakammer“ nutzen die Wissenschaftler:innen ein geothermisch aktives Gebiet in Island.

Napfschnecke: Überlebenskünstlerin der Meere

Riesennapfschnecken und ihre kleineren Verwandten überleben mitunter auch dort, wo der Ozean schäumt, brodelt, sauer und toxisch ist, oder sich zeitweilig zurückzieht und felsigen Untergrund freigibt. Wie das diesen Weichtieren gelingt, hat ein Team um Reinhard Dallinger vom Institut für Zoologie weiter geklärt.

Puzzlestück zur Geburtenkontrolle bei invasiver Fischart entdeckt

Einem internationalen Forschungsteam unter der Leitung von Dunja Lamatsch von der Universität Innsbruck ist es gelungen, das W-Geschlechtschromosom des weiblichen Moskitofischs auf molekularer Ebene zu entschlüsseln. Damit könnte in Zukunft die Ausbreitung dieser äußerst invasiven Fische gebremst werden.

Negativ geladen und trotzdem ziemlich kalt

Anionen, negativ geladene Ionen, lassen sich nur ungern kühlen. Physiker um Matthias Weidemüller von der Universität Heidelberg und Roland Wester von der Universität Innsbruck haben nun eine neue Methode entwickelt, mit der Molekül-Anionen in kurzer Zeit auf unter 3 Kelvin gekühlt werden können. Dies ermöglicht zum Beispiel neue Untersuchungen von chemischen Reaktionen im Weltraum.

Universität Innsbruck setzt Erfolgsweg in Aurora Alliance fort

Die Zusammenarbeit europäischer Hochschulen in Lehre, Forschung und Verwaltung steht im Mittelpunkt der European Universities Initiative. Seit 2020 ist die Universität Innsbruck mit der Aurora Alliance Teil eines von 44 europäischen Verbünden, die von der Europäischen Kommission als „Hochschulen der Zukunft“ ausgewählt wurden. In den kommenden vier Jahren wird die Aurora Alliance mit rund 15 Millionen Euro gefördert und kann damit weiterhin innovative Kooperationsprojekte entwickeln und umsetzen.

Mit neuer Strategie zu mehr molekularer Vielfalt

Die Arbeitsgruppe um den Chemiker Thomas Magauer konnte eine divergente Strategie entwickeln, um neun komplexe Naturstoffe zu synthetisieren. Die neue Methode erfordert erheblich weniger Zeit und führt zu einer Vielzahl von Verbindungen mit unterschiedlichen Strukturen und Eigenschaften.

Mit Daten zu besserer Lesekompetenz

Alle fünf Jahre testen über 50 Länder mittels PIRLS die Lesefähigkeiten von Schüler:innen in der vierten Schulklasse. Bildungswissenschaftlerin Surette van Staden koordinierte diese Testungen in Südafrika und arbeitet nun auch in Innsbruck mit den erhobenen Daten.

Archäolog:innen erforschen urzeitlichen Warenumschlagplatz

In Traunkirchen am Traunsee in Oberösterreich erforschen Archäolog:innen der Universität Innsbruck die urzeitliche Siedlungsgeschichte. Mit modernen Prospektionsmethoden wird die einzige derzeit in Österreich bekannte eisenzeitliche Seeufersiedlung erfasst. Einerseits um die genaue Ausdehnung des prähistorischen Siedlungsareals festzustellen, andererseits um die Kulturschichten präzise zu datieren.

Startschuss für die Erforschung des unsichtbaren Universums

Forscher:innen der Universität Innsbruck arbeiten intensiv an den Vorbereitungen für die Euclid-Mission der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Das Weltraumteleskop startet am 1. Juli und soll die bisher größte 3D-Karte des Weltalls erstellen. Davon erhoffen sich Wissenschaftler:innen, mehr über die bisher unerforschte dunkle Materie und dunkle Energie des Universums zu erfahren.

Wittgenstein-Preis für Quantenphysiker Hans Briegel

Der an der Schnittstelle von Quanteninformation, maschinellem Lernen und Philosophie forschende Physiker Hans J. Briegel wurde am Donnerstag mit dem höchsten österreichischen Wissenschaftspreis, dem Wittgenstein-Preis, ausgezeichnet. Briegel ist „einer der aktivsten und kreativsten Forschenden in einem Bereich, in dem Österreich eine führende Rolle einnimmt“, so die internationale Jury.

3D-Laserscanning zeigt Ausmaß des Fluchthorn-Bergsturzes

Bereits 48 Stunden nach dem massiven Bergsturz am Fluchthorn in der Silvrettagruppe am 11. Juni 2023 war ein Forscher:innen-Team des Instituts für Geographie in Kooperation mit dem Spinoff-Unternehmen Laserdata und Heli Tirol für das Land Tirol an der Absturzstelle mit dem Hubschrauber im Einsatz. Mit hochpräziser 3D-Laserscanning-Technologie erfassten die Expert:innen 3D-Geodaten, mit denen das Volumen des abgegangenen Felsmaterials und hochgenaue, neue Oberflächenmodelle für das Fluchthorn berechnet wurden.

Alpen: Blitzaktivität in wenigen Jahrzehnten verdoppelt

In den hohen Lagen der Europäischen Ostalpen hat sich die Anzahl der detektierten Blitze im Verlauf der letzten 40 Jahre verdoppelt. Die Ursachen dafür liegen in den Folgen der Klimakrise. Das zeigt ein Innsbrucker Forscher:innen-Team von den Instituten für Geo- und Atmosphärenwissenschaften sowie Statistik nun erstmals im Fachmagazin Climate Dynamics.

COMET-Projekt TCCV2 exzellent zwischenevaluiert

Seit 2021 beheimatet das Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik in Dornbirn das COMET-K-Projekt „Textile Competence Center Vorarlberg 2“. Das Projekt wird im Rahmen von COMET Competence Centers for Excellent Technologies durch das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie sowie das Land Vorarlberg gefördert.

Globale Unterschiede bei der Abwasserüberwachung

Eine neue Publikation, die von der Rockefeller Foundation finanziert und in Zusammenarbeit mit Mathematica, der britischen Gesundheitsbehörde und der Global Wastewater Action Group erstellt wurde, gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Abwasserüberwachung im Hinblick auf Infektionskrankheiten weltweit und enthält Empfehlungen, um das Feld voranzubringen.

Neuer Blick aufs Altern des Gehirns

Ein Team rund um Entwicklungspsychologin Dorothea Hämmerer erforscht in experimentellen Studien, wie sich die Funktionen und Aktivitäten des menschlichen Gehirns über die Lebensspanne hinweg verändern. Ihre Erkenntnisse sollen nicht nur tiefe Einblicke in Alterungsprozesse, sondern auch Aufschluss über die frühesten Stadien neurodegenerativer Krankheiten wie der Alzheimerdemenz geben.

Expandierendes Eis beschädigte Tropfsteine in der letzten Eiszeit

In den Obir-Höhlen (Kärnten) und vielen anderen Höhlen gibt es Stalagmiten, die in der Nähe ihrer Basis gebrochen und teilweise verschoben sind, aber noch aufrecht stehen. Bisher dachte man, dass in der letzten Kaltzeit langsam fließendes Eis die Tropfsteine abbrach. Innsbrucker Forscher zeigen nun im Fachblatt „Scientific Reports“, dass die Kräfte dafür nicht reichen. Vielmehr dürften Spannungen im Eis – verursacht durch Temperaturänderungen – verantwortlich gewesen sein.

Menschliche und maschinelle Intelligenz im Sport

Die frühere Leistungssportlerin Anne Hecksteden hat mit ihrem Team einen Algorithmus entwickelt, der das tägliche Verletzungsrisiko von professionellen Fußballspielern einschätzt. Demnächst steht eine Studie mit den ÖFB- Juniorinnen an. Ein Interview über die Eistonne zur Regeneration, zyklusbasiertes Training und Künstliche Intelligenz im Spitzensport.

Beste Abschlussarbeiten ausgezeichnet

Am 1. Juni wurden im Archäologischen Museum bereits zum zweiten Mal Preise für die besten Abschlussarbeiten an der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften verliehen. Die beste Dissertation erhielt 2.400 Euro, 1.200 Euro wurden für die beiden besten Masterarbeiten vergeben.

Moral und Wettbewerb im Wissenschaftsbetrieb

Wie beeinflusst Wettbewerb moralisches Verhalten? Studien brachten bislang sowohl Belege für einen negativen wie auch einen positiven Einfluss zutage. Diese ungeklärte Frage nutzen Forscher:innen aus Innsbruck, Wien, Stockholm und Amsterdam für eine Meta-Studie, mit der untersucht wird, inwiefern unterschiedliche Studiendesigns für die Variabilität in wissenschaftlichen Ergebnissen verantwortlich sein können. Die Studie wurde kürzlich im Fachjournal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

Per Einstellknopf zum Quantenfestkörper

Quantenphysiker der Universität Innsbruck haben gemeinsam mit Kollegen der ETH Lausanne einen neuen Weg gefunden, eine kristalline Struktur zu erzeugen, die als „kohärente Materiedichtewelle“ in einem atomaren Gas entsteht. Die Erkenntnisse helfen, das faszinierende Verhalten von Quantenmaterie nahe dem absoluten Nullpunkt besser zu verstehen.

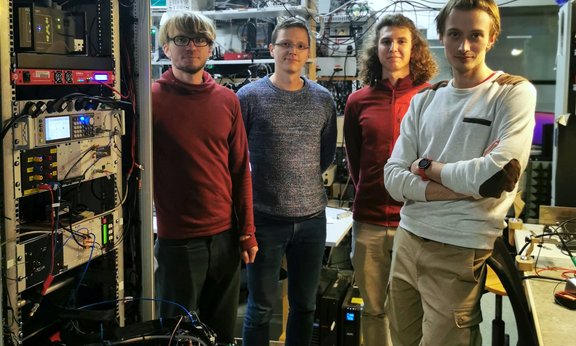

Turbo für das Quanteninternet

Vor einem Vierteljahrhundert machten Innsbrucker Physiker den ersten Vorschlag, wie Quanteninformation mit Hilfe von Quantenrepeatern über große Distanzen übertragen werden kann, und legten damit den Grundstein für den Aufbau eines weltweiten Quanteninformationsnetzes. Nun hat eine neue Generation von Forschern an der Uni Innsbruck einen Quantenrepeater-Knoten für Telekommunikationsnetze gebaut und damit Quanteninformation über Dutzende von Kilometern übertragen.

Naturstoff aus Korallen synthetisiert

Chemiker:innen um Thomas Magauer gelang an der Universität Innsbruck zum ersten Mal die Synthese des Naturstoffes Waixenicin A. Dieser findet sich in Weichkorallen und ist wegen seiner potentiellen medizinischen Anwendungen für die Pharmazie sehr interessant.

Hochalpine Tierarten brauchen mehr Schutzzonen

Schmelzende Gletscher aufgrund der Erderwärmung durch die Klimakrise haben massive Folgen für die Biodiversität im Alpenraum, wie ein internationales Forscher:innen-Team mit Beteiligung des Innsbrucker Ökologen Leopold Füreder nun erstmals für einen Zeitraum zwischen 2020 bis 2100 zeigt. Demnach droht zahlreichen wirbellosen Arten der Verlust ihrer Lebensräume. Die Forscher:innen plädieren für einen Ausbau von Schutzzonen auch in Gletschervorfeldern. Die Studie wurde in Nature Ecology & Evolution veröffentlicht.

Grundwasser im Spiegel des historischen Klimawandels

Ein internationales Team mit Beteiligung von Simon Steidle von der Arbeitsgruppe für Quartärforschung am Institut für Geologie der Universität Innsbruck hat mit bisher einzigartiger Genauigkeit die Entwicklung des Grundwassers im Great Basin, USA – eine der trockensten Regionen der Erde – rekonstruiert, und das bis zu 350.000 Jahre in die Vergangenheit. Die Ergebnisse werfen neues Licht auf die Auswirkungen von Klimaveränderungen auf die Wasserversorgung und liefern wichtige Erkenntnisse für die nachhaltige Nutzung von Grundwasserressourcen. Die Studie wurde im Fachmagazin Nature Communications Earth & Environment veröffentlicht.

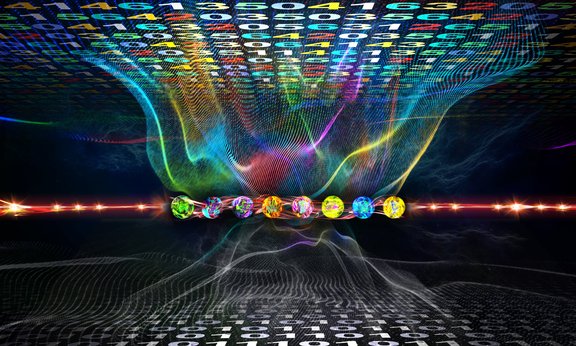

Quantencomputer kann rückwärts rechnen

Große Zahlen lassen sich nur mit sehr viel Rechenarbeit in ihre Faktoren zerlegen. Physiker der Universität Innsbruck um Wolfgang Lechner liefern nun einen Bauplan für eine neue Art von Quantencomputer zum Lösen des Faktorisierungsproblems, das ein Eckpfeiler der modernen Kryptographie ist.

Zwei Qudits vollständig verschränkt

Quantencomputer rechnen nicht mehr nur mit Null und Eins wie ihr klassisches Gegenstück, sondern unterstützen flexible höherdimensionale Informationskodierung. Physiker der Universität Innsbruck haben nun eine neue Methode demonstriert, um solche hochdimensionalen Informationsträger effizient und mit hoher Güte zu verschränken.

Quantenflüssigkeit wird beim Erwärmen fest

Feststoffe lassen sich durch Erwärmen schmelzen, doch in der Quantenwelt kann es auch umgekehrt sein: Ein Innsbrucker Team von Experimentalphysikern um Francesca Ferlaino zeigt gemeinsam mit dänischen Physikern um den Theoretiker Thomas Pohl in der Fachzeitschrift Nature Communications, wie eine Quantenflüssigkeit durch Erwärmen suprafeste Strukturen ausbildet. Die Wissenschaftler:innen fanden ein erstes Phasendiagramm für einen Suprafestkörper bei Temperaturen über dem absoluten Nullpunkt.

Wie ansteckend sind aggressive Computerspiele?

Jede zweite Person in Österreich tut es: spielen am Computer. Der Trend ist steigend und speziell über die Effekte von Ego-Shootern wird heiß diskutiert. Der Sozialpsychologe Tobias Greitemeyer hat soziale Ansteckung anhand folgender zwei Fragen erforscht: Fördern gewalthaltige Spiele die Aggression der Spielenden und werden deren Freund:innen auch aggressiver, selbst wenn sie nicht spielen?

Neuauflage eines Klassikers

Eine korrekte Darstellung von Turbulenz in der Atmosphäre ist für präzise Wettervorhersagen und Klimaprojektionen entscheidend. Die Theorie dahinter ist allerdings nicht nur sehr alt, sondern auch wenig repräsentativ, da sie sich nur auf flaches Gelände bezieht. Die Innsbrucker Meteorologin Ivana Stiperski hat nun die seit den 1950er Jahren gängige Theorie zu Turbulenz erweitert. Die Forscherin ebnet damit erstmals den Weg zu einer allgemeingültigen Turbulenz-Theorie über komplexem Terrain.

Uni Innsbruck auf gutem Kurs

Mit großer Begeisterung und mit Respekt vor der Verantwortung hat das neue Rektor:innenteam um Veronika Sexl am 1. März 2023 die Leitung der Universität Innsbruck übernommen. Schwerpunkte auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, eine strukturierte Doktoratsausbildung und eine bessere Eingliederung von Studienanfänger:innen sollen trotz schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen umgesetzt und ausgebaut werden. Geplante Bauvorhaben werden evaluiert und die Verwaltung vereinfacht.

Höhere Temperaturen machen Blockgletscher instabil

Durch die Kombination aus Daten von weit zurückreichenden Beobachtungen mit Luftaufnahmen, Laserscans und neueren Messungen zeigen Forscher*innen, dass der Blockgletscher im Äußeren Hochebenkar im Ötztal in seinem unteren Bereich derzeit durch wärmere Verhältnisse instabil wird. Die genaue Beobachtung der Blockgletscher erlaubt es, die komplexe Fließdynamik besser zu verstehen.

Städte sind kein gutes Pflaster für Gliederfüßer

Städte sind kein gutes Pflaster für Insekten, Spinnen und Co. Es gibt zwar genauso viele davon wie am Land. Doch je höher der Urbanisierungsgrad, desto geringer sind Artenvielfalt und Artenreichtum dieser Gliederfüßer, berichten Marion Chatelain, Johannes Rüdisser und Michael Traugott, die in ihrer Studie ein 57 Quadratkilometer großes Gebiet in und um Innsbruck untersucht haben.

Uni Innsbruck an drei Exzellenzclustern beteiligt

Mit hochdotierten Exzellenzclustern schafft der Wissenschaftsfonds FWF österreichische Leuchttürme der Grundlagenforschung. Die Universität Innsbruck wird den Exzellenzcluster für Quantenwissenschaften koordinieren und ist an zwei Exzellenzclustern zu politischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen Eurasiens und zu Materialien für Energiekonversion und Speicherung beteiligt.

Sterblich unter Unsterblichen

Eine Hydra aus dem Piburger See in Tirol könnte neue Erkenntnisse über diese außergewöhnlichen Tiere liefern. Die Erbinformation des Süßwasserpolypen der Art Hydra oligactis wurde am Institut für Zoologie der Universität Innsbruck zum ersten Mal vollständig entschlüsselt. Diese Leistung der Arbeitsgruppen von Bert Hobmayer und Peter Ladurner ist deswegen so interessant, weil Hydra oligactis sich in einer Eigenschaft grundlegend von anderen Hydrenarten unterscheidet: Sie kann sterben.

Alpine Fließgewässer werden wärmer

Alpine Gewässer erwärmen sich schneller als erwartet und besonders in den Wintermonaten. Dies zeigt eine aktuelle Publikation des Innsbrucker Ökologen Georg Niedrist, in der er Langzeit-Messdaten des Hydrologischen Dienstes des Landes Tirol vom Inn und der Großache analysiert hat.

Neues Rektor*innenteam im Amt

Am 1. März hat die Amtsperiode des neuen Rektor*innenteams um Rektorin Veronika Sexl begonnen. Die Rektorin und die vier Vizerektor*innen stellen sich und ihre Vorhaben in einem Video vor.

Pilzforschung rettet Landwirtschaft und Menschenleben

Die Pilzforschung findet ihre Anwendungen unter anderem in Medizin, Landwirtschaft, Biotechnologie und Baubiologie. Auch an der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck werden Pilze in ihrer großen Vielfalt intensiv erforscht. Und mit der „16th Conference on Fungal Genetics” kommen nächste Woche Pilz-Expert*innen aus aller Welt in Innsbruck zusammen.

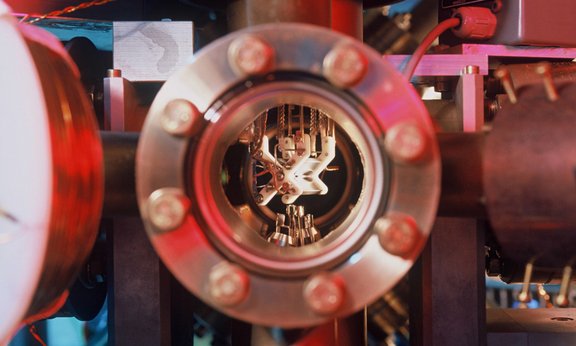

Quantenchemie: Moleküle beim Tunneln erwischt

Physiker um Roland Wester vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik haben zum ersten Mal eine quantenmechanische Tunnelreaktion, die theoretisch auch exakt beschrieben werden kann, experimentell beobachtet. Mit der in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichen Studie liefern die Wissenschaftler eine wichtige Referenz für diesen fundamentalen Effekt in der Chemie. Es handelt sich dabei um die langsamste Reaktion mit geladenen Teilchen, die je beobachtet wurde.

Graue Theorie? Von wegen!

Studierende an der Universität Innsbruck sind nicht nur in die Forschung eingebunden, sondern haben in allen Phasen ihres Studiums die Möglichkeit, praktische und praxisnahe Erfahrungen zu machen. Hier werden exemplarisch vier spannende Studierenden-Projekte vorgestellt.

Wie HPV Gebärmutterhalskrebs auslöst

Eine neue Studie von Wissenschaftler*innen der Universität Innsbruck gewährt detaillierte Einblicke in die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs als Folge einer HPV-Infektion. Epigenetische Forschung entschlüsselt die molekularen Mechanismen hinter diesem Vorgang, erweitert den Kenntnisstand zu HPV und bestätigt bisherige Annahmen.

Hochleistungsrechner mit Quanten-Coprozessor

Mit 9 Millionen Euro aus Mitteln des Aufbau- und Resilienzplans NextGenerationEU wird die Universität Innsbruck in den nächsten Monaten einen Quantencomputer mit einem Supercomputer verbinden. Das neuartige System wird in verschiedenen Bereichen wie Informatik, Physik, Mathematik und darüber hinaus zum Einsatz kommen und allen Wissenschaftler*innen in Österreich für Forschung und Lehre offenstehen.

Dem Ursprung des Lebens auf der Spur

Ein Team von Wissenschaftlern aus Österreich und Frankreich hat einen neuen abiotischen Weg zur Bildung von Peptidketten aus Aminosäuren – ein wichtiger chemischer Schritt in der Entstehung von Leben – entdeckt. Die aktuelle Studie liefert einen starken Hinweis, dass dieser entscheidende Schritt für das Entstehen von Leben tatsächlich auch unter den sehr unwirtlichen Bedingungen im Weltraum stattfinden kann.

Tirol ist Namensgeber für neu entdeckte Pilze

Eine neue Pilzgattung und eine bisher unbekannte Pilzart wurden von Innsbrucker Mykolog*innen nach ihrem Fundort Tirol benannt. Ursula Peintner und Martin Kirchmair vom Institut für Mikrobiologie der Universität Innsbruck haben ihre Neuentdeckungen „Tyroliella“ sowie „Penicillium tirolense“ getauft. Die Schimmelpilze wurden in zwei wissenschaftlichen Publikationen beschrieben.

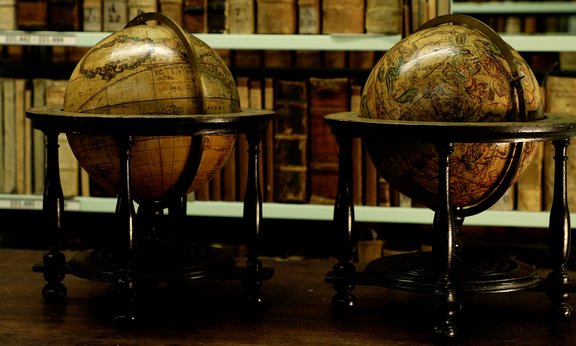

300 Jahre Peter Anich

Am 7. Februar jährt sich der Geburtstag des Tiroler „Bauernkartographen“ Peter Anich zum 300. Mal. Zu diesem Anlass findet vom 9. bis 10. Februar die internationale Konferenz „Raumwissen im Wandel: 1723–2023“ im Kaiser-Leopold-Saal der Universität Innsbruck statt. Die aufwändig gestalteten Globen aus Peter Anichs Werkstatt und wie sie von der Universität wiederentdeckt wurden, zeigt auch ein neues Video.

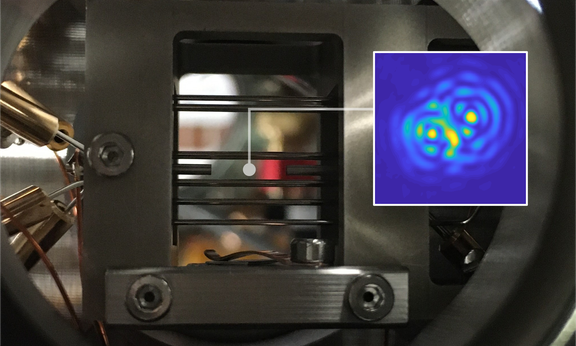

Verschränkte Atome im Innsbrucker Quantennetzwerk

Gefangene Ionen wurden bisher nur über kurze Distanz im Labor miteinander verschränkt. Nun haben die Teams um Tracy Northup und Ben Lanyon an der Universität Innsbruck zwei Ionen über eine Distanz von 230 Metern Luftlinie miteinander verschränkt. Das Experiment zeigt, dass Ionen eine vielversprechende Plattform für Quantennetzwerke sind, die sich in Zukunft über Städte und schließlich ganze Kontinente erstrecken werden.

ÖAW würdigt Nachwuchsforschung

Drei Wissenschaftler*innen der Uni Innsbruck werden heute von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften mit Nachwuchspreisen ausgezeichnet: der Quantenphysiker Hannes Pichler vom Institut für Theoretische Physik, die Chemikerin Andrea Auer vom Institut für Physikalische Chemie und der Historiker Stephan Nicolussi-Köhler vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie.

Klimakrise macht Ameisen aggressiver

Feindselig durch Hitze: Durch die Klimakrise hervorgerufene Effekte wie höhere Temperaturen und mehr Stickstoff im Boden führen zu stärkerer Aggressivität unter Ameisen-Kolonien. Das zeigt ein Forscher*innen-Team um die Innsbrucker Ökolog*innen Patrick Krapf, Birgit C. Schlick-Steiner und Florian M. Steiner der Forschungsgruppe Molekulare Ökologie am Beispiel der weit verbreiteten Ameise Tetramorium alpestre an acht hochalpinen Standorten in Österreich, Italien, Frankreich und der Schweiz.

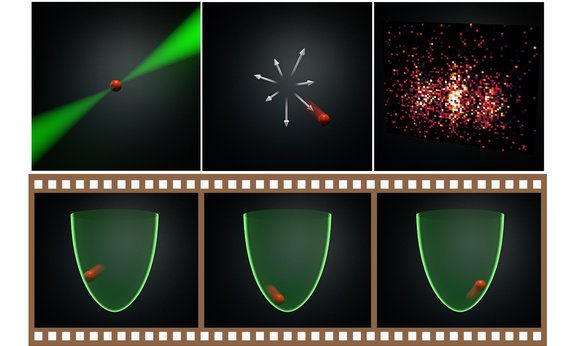

Ein Quantenvideo

Wenn es darum geht, immer faszinierendere Quantensysteme zu schaffen, müssen ständig neue Wege gefunden werden, um sie in einer Vielzahl von physikalischen Szenarien zu beobachten. Cindy Regal (JILA) und Ana Maria Rey (JILA und NIST) haben gemeinsam mit Oriol Romero-Isart (Universität Innsbruck und IQOQI) gezeigt, dass ein gefangenes Atom mit ganz einfachen Mitteln seinen vollen Quantenzustand offenbart. Dies eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung des Quantenzustands von immer größeren Teilchen.

Luftgüte: Lehrmeinung muss revidiert werden

Langzeitmessungen im Stadtgebiet von Innsbruck zeigen, dass der Anteil von bodennahem Ozon in Atmosphärenmodellen tendenziell überschätzt wird. Als Konsequenz muss eine für die Luftgüteprognose grundlegende Lehrmeinung für den urbanen Raum neu interpretiert werden. Die Messungen eines internationalen Teams um den Atmosphärenforscher Thomas Karl belegen außerdem, dass direkte Stickstoffdioxid-Emissionen überbewertet werden.

Blast Chiller für die Quantenwelt

Die Quantennatur von mit bloßem Auge sichtbaren Objekten ist aktuell eine vieldiskutierte Forschungsfrage. Ein Team um den Innsbrucker Physiker Gerhard Kirchmair hat nun im Labor eine neue Methode demonstriert, die die Quanteneigenschaften von makroskopischen Objekten leichter als bisher zugänglich machen könnte. Mit der Methode konnten die Forscher die Effizienz einer etablierten Kühlmethode um den Faktor 10 steigern.

Quantenverschränkung verbessert Messergebnis

Nach der Heisenbergschen Unschärferelation lassen sich zwei komplementäre Eigenschaften, also zum Beispiel die einzelnen Komponenten eines Magnetfeldes, nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmen. Ein internationales Team von Wissenschaftlern hat nun ein neues Verfahren auf rund einem Dutzend Quantencomputern getestet, in dem mit verschränkten Kopien eines Quantenzustands mehrere Parameter gleichzeitig optimal bestimmt werden können.

Neues Rektorat komplett

Der Universitätsrat hat in seiner Sitzung am 12. Januar die von der designierten Rektorin Veronika Sexl vorgeschlagenen vier Vizerektor*innen bestellt. Gemeinsam mit ihr werden diese ihr Amt am 1. März 2023 antreten.

Alpen: Neue Erkenntnisse über Erdbeben-Geschichte

Ein Geologen-Team der Universität Innsbruck untersuchte die Sedimente der Kärntner Seen auf Spuren vergangener Erdbeben. Die Ergebnisse zeigen, dass das Erdbeben von 1348 die stärksten Erschütterungen im Kärntner Raum seit dem Ende der letzten Kaltzeit verursachte. Erdbeben mit potenziellen Gebäudeschäden sind dort selten, können jedoch zeitlich gehäuft auftreten.

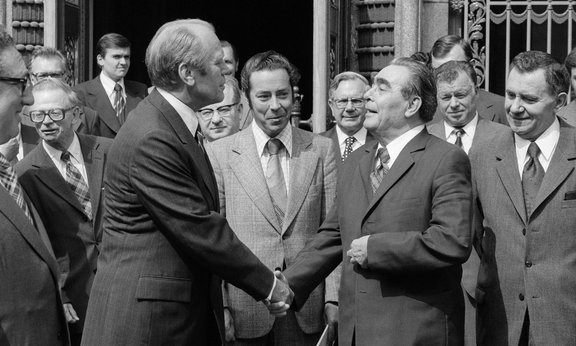

Wo Kalte Krieger miteinander redeten

Die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) war ein Kommunikationsforum im Kalten Krieg. Ein internationales Forschungsteam um Andrea Brait, Nina Hechenblaikner und Roland Laimer vom Institut für Zeitgeschichte untersucht den KSZE-Prozess und seine Bedeutung in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre jetzt genauer.

Riesiger Plasmabogen über der Andromedagalaxie

Einem internationalen Team von Amateurastronomen gelang eine überraschende Entdeckung. Wissenschaftler um Stefan Kimeswenger vom Institut für Astro- und Teilchenphysik der Universität Innsbruck untersuchen nun in einer länderübergreifenden Zusammenarbeit den neu entdeckten Riesennebel in der Region der Andromedagalaxie. Es könnte sich um die größte derartige Struktur in der nahen Umgebung im Universum handeln.

Vernetzte Bildung als Erfolgsmodell

Acht Jahre lang hat das Zillertal Neues in der Bildung getestet: Alle regionalen Akteure haben in der „Modellregion Bildung Zillertal“ mit wissenschaftlicher Begleitung gemeinsam und eng vernetzt innovative Zugänge im Bildungssystem erprobt.

Hitze und Kälte als gesundheitliche Gefahren

Sowohl hohe als auch niedrige Temperaturen lösen im menschlichen Körper eine Stressreaktion aus und können zu Herz-Kreislauf-Problemen führen. Der Physiologe Justin Lawley vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Innsbruck hat gemeinsam mit Kolleg*innen beide Faktoren in wissenschaftlichen Studien untersucht. Die Ergebnisse, die kürzlich in den Fachzeitschriften Scientific Reports und Experimental Physiology veröffentlicht wurden, sind vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Krisen interessant.

Was passiert, wenn sich das Klima ändert

Die Klimakrise und ihre Folgen beschäftigen derzeit viele Wissenschafter*innen. Thomas Marke vom Institut für Geographie der Uni Innsbruck forscht an der Schnittstelle zwischen Klima und Wasserhaushalt und will die regionalen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt abschätzen.

Gebirgsforschung verzeichnet starken Anstieg

Uni Innsbruck im Spitzenfeld: Eine umfassende Analyse durch ein internationales Team unter der Leitung von Wolfgang Gurgiser und Stefan Mayr vom Forschungsschwerpunkt Alpiner Raum der Universität Innsbruck beschreibt die internationale Entwicklung der Forschung zu Gebirgsthemen von 1900 bis 2019. In Bezug auf die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen zur Thematik rangiert die Universität Innsbruck weltweit auf Platz 2.

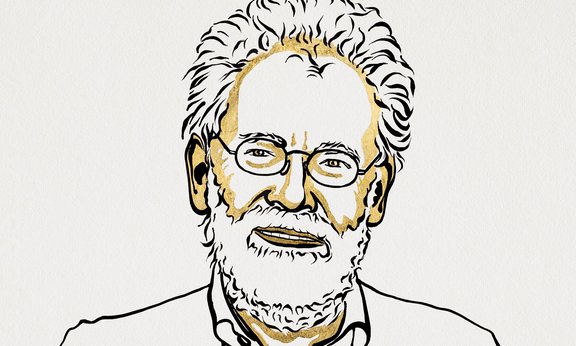

Ehrendoktorat für Nobelpreisträger Anton Zeilinger

Das Rektorat der Universität Innsbruck hat in dieser Woche beschlossen, Anton Zeilinger für seine hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen ein Ehrendoktorat zu verleihen. Zeilinger war von 1990 bis 1999 Universitätsprofessor am Institut für Experimentalphysik und hat hier bahnbrechende Experimente durchgeführt, so 1997 die erste Quantenteleportation mit Photonen, die nun mit dem Nobelpreis gewürdigt werden.

Alpine Bakterien nutzen Licht flexibel

Wissenschaftler*innen haben im Tiroler Gossenköllesee zum ersten Mal ein Bakterium entdeckt, das mit zwei verschiedenen Mechanismen Energie aus Licht gewinnt. Dies könnte eine Anpassung an den sehr ausgeprägten Jahreszeitenwechsel in den Alpen sein.

Durch Quantenbiologie zu neuen Therapieansätzen

Forscher*innen der Universität Innsbruck untersuchten die Wirkung von Kernspinresonanz auf Cryptochrom, ein wichtiges Protein der „inneren Uhr“. Zu ihrer Überraschung ließen sich die Ergebnisse der Experimente nur durch quantenmechanische Prinzipien erklären – und könnten ganz neue Therapieansätze ermöglichen.

Eine Geschichte des Rundfunks in Tirol

Der ORF Tirol feiert dieses Jahr 50 Jahre Funkhaus, die Anfänge des Rundfunks in Tirol reichen allerdings nochmals fast fünfzig weitere Jahre zurück. Die Geschichte des Rundfunks in Tirol hat der Historiker Benedikt Kapferer erstmals ausführlich wissenschaftlich aufgearbeitet.

Der Einfluss von Hausärzt*innen auf Corona-Impfablehnung

Eine an der Universität Innsbruck durchgeführte Studie hat den Einfluss von impfskeptischen Hausärzt*innen auf das Corona-Impfverhalten ihrer Patient*innen belegt. Deren Haltung führte laut des Ökonomen Andreas Steinmayr auf dem Höhepunkt der Impfablehnung im Dezember 2021 zu einer rund 5,6 Prozentpunkte geringeren Durchimpfungsrate.

Ein weiterer Schritt in Richtung Treibhausgas-Recycling

Mithilfe der Trockenreformierung könnten die Treibhausgase Methan und Kohlendioxid in nützliches Synthesegas umgewandelt werden. Forscher um Bernhard Klötzer vom Institut für Physikalische Chemie der Uni Innsbruck forschen schon länger an diesem Katalyseprozess und konnten nun für die Prozessoptimierung wichtige Fragen beantworten. Sie veröffentlichten die Ergebnisse in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie.

Ansteckende Bilder

Die dritte Ausgabe der Tagungsreihe „Corona verstehen“ widmete sich der Pandemie mittels einem Blick auf die Filmproduktion mit und in Zeiten von Corona sowie mit Filmklassikern über Seuchen/Pandemien. An insgesamt fünf Terminen zwischen 4. und 31. Oktober wurden im Leokino Filme gezeigt und diskutiert.

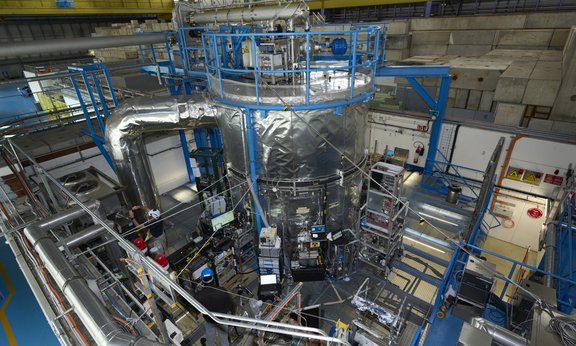

Iodsäure-Bildung beeinflusst das Weltklima

Iod, das aus den Weltmeeren in die Atmosphäre gelangt, zerstört Ozon, trägt zur Wolkenbildung bei und beeinflusst so das Weltklima. Bei diesen chemischen Vorgängen spielt Iodsäure eine zentrale Rolle. Ein internationales Forschungsteam, an dem Armin Hansel von der Universität Innsbruck beteiligt war, hat nun mithilfe des CLOUD-Experiments den Entstehungsweg von Iodsäure beschreiben können.

Stadt und Universität wirken gemeinsam

In dieser Woche treffen sich Mitglieder des EUniverCities-Netzwerks an der Universität Innsbruck. Dort wird die Publizistin und Beraterin Verena Ringler darüber sprechen, wie Stadt und Universität gemeinsam zur Avantgarde für die Umsetzung der UN-Nachhaltigkeitsziele werden können. Wir haben mit ihr über die Perspektiven und Möglichkeiten gesprochen.

Statistik: Brasilien geht als klarer Favorit in die Fußball-WM

Nachdem sie vor vier Jahren im Viertelfinale ausgeschieden ist, geht die brasilianische Nationalmannschaft diesmal wieder als klarer Favorit für den Fußball-Weltmeistertitel ins Rennen. Aber auch Argentinien, die Niederlande, Deutschland und Frankreich dürfen sich Titelchancen ausrechnen – das zeigt ein internationales Forscher*innen-Team der Universitäten Innsbruck, Gent und Luxemburg und der Technischen Universitäten Dortmund und München.

Lernen, mit der Natur zu leben

Seit 1970 ist der Bestand an Wirbeltieren auf der Erde laut Living Planet Report um 69 Prozent zurückgegangen. Gründe dafür sind der Verlust von Lebensräumen, die Umweltverschmutzung und der Klimawandel. Der negative Einfluss des Menschen auf die Natur ist immens, gleichzeitig zerstört er damit seine eigenen Lebensgrundlagen. Wie können wir lernen, ethischer und nachhaltiger mit der Natur zu leben? Mit dieser Frage hat sich das Projekt „Überleben im Anthropozän“ auseinandergesetzt.

Distanzlernen in Zeiten der Corona-Pandemie

Eine Studie zeigt ein differenziertes Bild, wie Studierende der Universität Innsbruck das Lernen aus der Distanz während der Pandemie empfunden haben. Mit der Studie werden aber auch Befürchtungen gestützt, wonach die Pandemie zu einer Vergrößerung bereits bestehender Unterschiede und Bildungsungleichheiten führt.

Ehrenzeichen für Germanisten aus der Ukraine

Der Leiter der Österreich-Bibliothek in Drohobytsch in der Westukraine, Dr. Jaroslaw Lopuschanskyj, wurde gestern mit dem Ehrenzeichen der Universität Innsbruck ausgezeichnet. Er wurde für sein Engagement bei der Entwicklung und dem Aufbau der akademischen und kulturellen Beziehungen zwischen der Ukraine und Österreich und insbesondere mit der Universität Innsbruck ausgezeichnet.

Große Quantencomputer charakterisieren

Quantencomputer werden laufend komplexer und leistungsfähiger. Forscher der Universität Innsbruck stellen nun in Zusammenarbeit mit der Johannes-Kepler-Universität Linz und der University of Technology Sydney eine Methode vor, mit der auch große Quantencomputer mit nur einem einzigen Messsetting charakterisiert werden können.

Ultrakalte Mini-Tornados

Ein Team von Quantenphysikern um die dreifache ERC-Preisträgerin Francesca Ferlaino hat eine neue Methode entwickelt, mit der Wirbel in dipolaren Quantengasen beobachtet werden können. Diese Quanten-Wirbel gelten als eindeutiger Hinweis für Suprafluidität, das reibungsfreie Strömen eines Quantengases, und wurden nun erstmals an der Universität Innsbruck in dipolaren Gasen experimentell nachgewiesen.

Neue Art von universellen Quantencomputern

Die Rechenleistung von Quantencomputern ist aktuell noch sehr gering. Sie zu steigern erweist sich derzeit noch als große Herausforderung. Physiker der Universität Innsbruck präsentieren nun eine neue Architektur für einen universellen Quantencomputer, die solche Beschränkungen überwindet und in naher Zukunft die Basis für den Bau der nächsten Generation von Quantenrechnern sein könnte.

Neues Verfahren zur Zersetzung des stärksten Treibhausgases

An der Universität Innsbruck hat ein Forschungsteam um den Chemiker Fabian Dielmann ein einfaches Verfahren zur Zersetzung des stärksten Treibhausgases Schwefelhexafluorid (SF6) entwickelt. Dabei werden Produkte erhalten, die zur Herstellung fluorierter Verbindungen dienen können.

Gut Ding braucht Weile

Im Rahmen des ERC-Projekts HALODRUGSYN konnte ein weiterer großer Erfolg verbucht werden: Unter der Anleitung von Thomas Magauer vom Institut für Organische Chemie gelang einem Team um Jan Paciorek, Denis Höfler und Kevin Sokol 40 Jahre nach der Entdeckung die weltweit erste chemische Synthese des DOSI Naturstoffes Psammaplysin A.

Das Geheimnis der Radikal-Katalyse mit Co-Enzym B12

Manche organische Verbindung lässt sich nur extrem schwer gezielt verändern. In der Natur ist für solche Fälle die Radikalkatalyse entstanden. Die dafür notwendigen Radikale wollen freilich gut kontrolliert sein, damit sie keine Schäden im Organismus anrichten. Anhand von gezielten Synthesen und Kristallstrukturdaten wurde nun der molekulare Mechanismus der Radikalkatalyse eines Co-Enzym B12-abhängigen Enzyms geklärt.

Haus der Physik wird klimafreundlicher Neubau

Bundesimmobiliengesellschaft, Universität Innsbruck, Wissenschaftsministerium, Land Tirol und Stadt Innsbruck haben heute am Campus Technik das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs präsentiert. Das neue Haus der Physik ist für rund 850 Studierende und 500 Mitarbeiter*innen konzipiert und ein besonders klimafreundlicher Neubau.

Sieben FWF-Projekte bewilligt

Bei der FWF-Kuratoriumssitzung Anfang Oktober wurden fünf Einzelprojekte, ein Projekt im Rahmen des Esprit-Programms sowie eine Publikation von Wissenschaftler*innen der Universität Innsbruck gefördert.

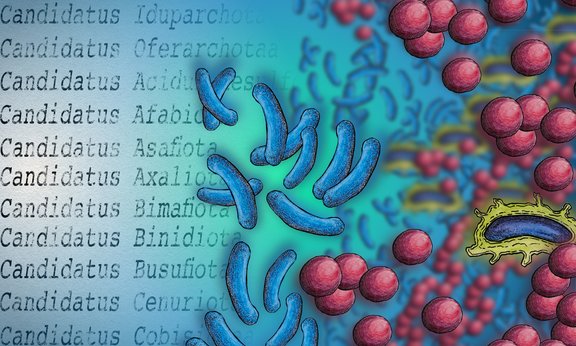

65 000 Mikroben erhalten neue Namen

Neue Algorithmen und Richtlinien könnten die Klassifizierung und Benennung von Mikroorganismen erheblich beschleunigen. Das geht aus zwei neuen Publikationen hervor, an denen Miguel Rodríguez-Rojas vom Institut für Mikrobiologie und dem Digital Science Center beteiligt war. Die Forscher*innen präsentierten unter anderem 65 000 neue Namen für bisher namenlose Mikroorganismen.

Arbeiten prominenter Forscher*innen werden eher publiziert