Aktuelles

Science Notes: Der Phönix aus dem Eis

Gilbert Neuner und seine Forschungen über den Gletscher-Hahnenfuß

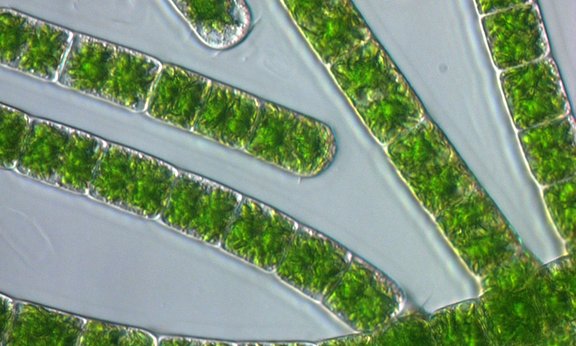

Erbgut von Sternalgen entschlüsselt

Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Arbeitsgruppe von Andreas Holzinger vom Institut für Botanik der Uni Innsbruck erstellte erste Genome von vier Sternalgen-Arten – den nächsten Verwandten der Landpflanzen. Die Ergebnisse wurden am 1. Mai in der Fachzeitschrift Nature Genetics veröffentlicht.

Dreidimensionale Einblicke in die Fortpflanzung von Grünalgen

Die Forschungsgruppe um Andreas Holzinger vom Institut für Botanik hat sich auf Grünalgen spezialisiert. Vor kurzem ist es den Wissenschaftler:innen gelungen, einen Teil des Fortpflanzungszyklus der Algen dreidimensional zu rekonstruieren. Der Erstautor dieser Studie, Sebastian Antreich, wurde für die Arbeit mit dem „Fritz Grasenick-Preis“ der Österreichischen Gesellschaft für Elektronenmikroskopie ausgezeichnet.

Congratulations Charlotte Permann

Herzliche Gratulation!

21. Treffen Österreichischer Botaniker*innen 2024

Das Treffen findet vom 26. bis 29. September 2024 am Institut für Botanik in Innsbruck statt.

European Award for Ecological Gardening 2023

Der Sonderpreis des Landes Tirol geht an die Ausstellung „Ordentlich schlampig – Lebensraum für Tiere und Pflanzen“.

Über kreative Gestaltung und attraktive Bepflanzung vermittelt die Ausstellung des Botanischen Gartens leicht verständlich Fachwissen zur heimischen Flora und Fauna.

Wir gratulieren ganz herzlich!

30. Jahrestreffen des Arbeitskreises Vegetationsgeschichte der Reinhold-Tüxen- Gesellschaft

Innsbruck, 28.–30. September 2023

Neubeschreibung von Euphorbia semiperfoliata

Taxonomische Unterscheidung zwischen der auf Sardinien und Korsika endemischen Euphorbia semiperfoliata und der weit verbreiteten E. amygdaloides (Euphorbiaceae)

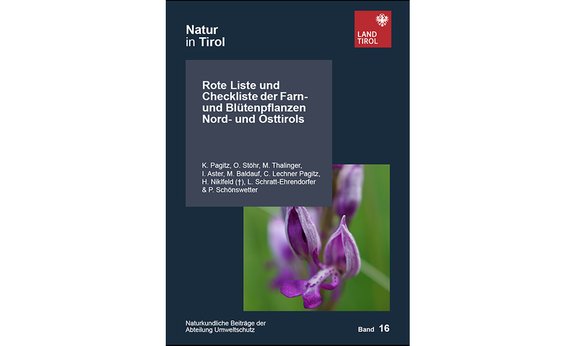

Rote Liste und Checkliste der Farn- und Blütenpflanzen Nord- und Osttirols

Neubearbeitung 2023

Charlotte Permann bekommt Fritz-Grasenick-Preis

Mehrfache Auszeichnungen für Charlotte Permann

Herzliche Gratulation!

ATSPB-2023

Plants in the context of food security, biodiversity and climate change.

13th to 15th April 2023 in Hall in Tirol, Austria

Ausgezeichnete wissenschaftliche Vorträge und Poster

Charlotte Permann und Nina Rittmeier wurden prämiert. Wir gratulieren sehr herzlich!

Zwei neue Euphorbia-Arten beschrieben

Božo Frajman vom Institut für Botanik hat in Zusammenarbeit mit dem iranischen Botaniker Amir Pahlevani zwei neue Arten der Gattung Euphorbia aus Westasien beschrieben.

Anerkennungspreis für ausgezeichnete Masterarbeit an Valentin Heimer

Wir gratulieren ganz herzlich!

Forscher*innen schärfen Blick für Ökosysteme während der Eiszeit

Erstmals ist es einem Team von Forscher*innen der Universität Innsbruck gelungen, mit genetischen Daten die Veränderungen von Ökosystemen im jüngsten Eiszeitalter zu bestimmen. Damit liefern die Wissenschaftler*innen ein genaues Modell, wie sich die Wechsel zwischen kalten und warmen Phasen auf die eiszeitlichen Steppen in Europa ausgewirkt haben. Die Ergebnisse sind nun in der Fachzeitschrift Nature Communications erschienen.

Oliven waren schon in der Steinzeit beliebt

Menschen haben Oliven bereits vor 100.000 Jahren als Nahrungsmittel und Brennstoff benutzt. Das haben Forscher*innen um Laurent Marquer vom Institut für Botanik der Universität Innsbruck herausgefunden, indem sie Holzkohle und Kernfragmente aus zwei Höhlen im Norden Marokkos untersuchten. Die Studie wurde im renommierten Journal Nature Plants veröffentlicht.

Sonderband "Understanding the Algae to Land Plant Transition"

Im Juli letzten Jahres wurde ein Satelliten Treffen zum jährlichen Treffen der Society of Experimental Biology in Sevilla, Spanien veranstaltet, und daraus hat sich ein Sonderband für die renommierte Zeitschrift Journal of Experimental Botany entwickelt.

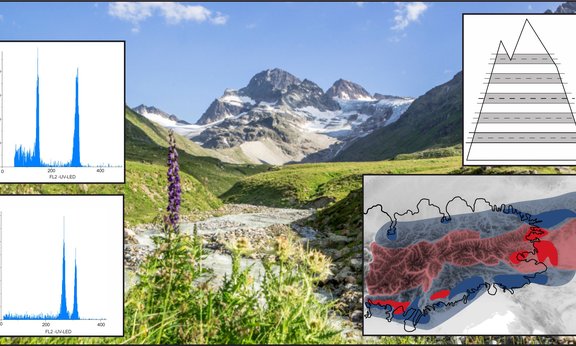

Neues FWF-Projekt: Rolle von Genomduplikation in sich ändernden Gebirgsräumen

Viele Pflanzen besitzen mehr als zwei Chromosomensätze. Eine kürzlich durchgeführte Analyse von Chromosomenzahlen hat gezeigt, dass die Häufigkeit polyploider Pflanzen mit zunehmender Entfernung vom Äquator zunimmt.

Podcast: „Zeit für Wissenschaft“ über Neophyten

Gekommen, um zu bleiben? Ob Ragweed, Drüsiges Springkraut, Sommerflieder oder die Kanadische Goldrute – einige dieser Pflanzen scheinen fast schon zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein. Sie sind so genannte Neophyten, in unseren Breiten nicht ursprünglich und durch menschliche Einwirkung verbreitet worden.

Steppengebiete entscheidend für biologische Vielfalt

Kleinflächige, isolierte europäische Steppen sind überproportional bedeutend für den Erhalt der biologischen Vielfalt Eurasiens. Zu diesem Schluss kam ein internationales Forschungsprojekt unter der Leitung der Universität Innsbruck. Die Wissenschaftler*innen publizierten ihre Ergebnisse im renommierten Fachmagazin Nature Communications.

Naturphänomen Blutschnee

Die Alge Chlamydomonas nivalis, die auf der ganzen Welt Schnee blutrot färbt, wurde zur Alge des Jahres 2019 gewählt. Auch an der Universität Innsbruck beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Alge, die hinter dem Phänomen Blutschnee steckt.

Der Kälte trotzen

Wenn die Temperaturen sinken, bereiten sich auch Pflanzen auf den bevorstehenden Frost vor. Dabei sind sie wahre Überlebenskünstler, wenn es darum geht, Minusgrade zu überstehen. Der Botaniker Gilbert Neuner untersucht, welche Strategien es Pflanzen ermöglichen, Frost und Eisbildung zu überleben.

Klebsormidium ist Alge des Jahres 2018

Die mehrzellige Grünalge Klebsormidium lebt an Land an Orten, wo keine andere Pflanze mehr wachsen kann. Andreas Holzinger und Ulf Karsten erforschen in enger Kooperation die Fähigkeiten, die die Alge vor Austrocknung und gefährlichen UV-Strahlen schützt. Beide sind Mitglieder der Sektion Phykologie der Deutschen Botanischen Gesellschaft, die Klebsormidium zur Alge des Jahres kürte.

Waldbrände: Langzeitfolgen für überlebende Bäume

2014 stand der Wald oberhalb von Absam in Flammen. Wissenschaftler am Institut für Botanik haben überlebende Bäume auf der Brandfläche untersucht und nun nachgewiesen, dass Hitzeschäden im Holz langfristige negative Auswirkungen auf den Baum-Wasserhaushalt haben können. Die Ergebnisse sind nicht zuletzt aufgrund der durch den Klimawandel zunehmend häufigeren Waldbrände von Bedeutung.

Artenvielfalt im Alpenraum bewahren

Mit nahezu 4500 Gefäßpflanzen stellen die Alpen eines der größten Biodiversitätszentren in Europa dar; rund 500 dieser Arten sind endemisch, sie kommen also ausschließlich in den Alpen vor. Ein alpenweit laufendes Projekt, an dem auch BotanikerInnen der Uni Innsbruck beteiligt sind, will die Samenkeimung und Etablierung alpiner Pflanzenarten erforschen und ihre Samen konservieren.

Grünalgen: Die Urahnen der Landpflanzen

Streptophytische Grünalgen gelten als direkte Vorfahren der Landpflanzen. Andreas Holzinger vom Institut für Botanik untersuchte die Art umfassend und stellte ihr Transkriptom erstmals unter Trockenstress dar.

Reizende Winzlinge

Des einen Freud, des anderen Leid: Mit den steigenden Frühlingstemperaturen setzt auch der Pollenflug ein. Für Allergiker ist der Tiroler Pollenwarndienst am Institut für Botanik eine wichtige Anlaufstelle. In Innsbruck hat das „Registrieren“ von Pollen eine fast 40-jährige Tradition.