Kapitel 7 | |

| |

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |

B. Die

Leistungsstörungen B. Die

Leistungsstörungen |

| |

|

| |

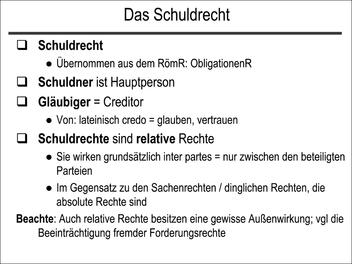

Das

ABGB zählt das Schuldrecht (noch) zu den persönlichen Sachenrechten,

die zusammen mit den dinglichen Sachenrechten das Vermögensrecht des

ABGB bilden. Die moderne pandektistische Stoffeinteilung dagegen

weist das Schuldrecht als eigenen Bereich des bürgerlichen Rechts aus

und unterteilt ihn in Schuldrecht Allgemeiner Teil / SchRAT und

Schuldrecht Besonderer Teil / SchRBesT. | SchRAT und SchRBesT |

| |

Das Schuldrecht trägt seinen Namen zurecht.

Der Schuldner ist die Hauptperson jedes Schuldvertrags und idF vor

allem des Schuldverhältnisses. Auf ihn vertraut der Gläubiger. Der

Begriff „Gläubiger” ist eine Übersetzung aus dem Lateinischen: „creditor”

(Gläubiger) kommt von credo, glauben, vertrauen. Der Gläubiger vertraut

dem Schuldner hinsichtlich dessen Leistungsfähigkeit und -willigkeit.

Die Forderung eines Gläubigers ist immer nur so viel „wert”, wie

der Schuldner, gegen den sie sich richtet. Will sich ein Gläubiger

damit nicht begnügen, muss er zusätzliche „Sicherheiten” für seine

Forderung begründen → KAPITEL 15: (Privat)Rechtliche Sicherungsmittel. | Schuldner ist

Hauptperson |

Sie begründen zwischen Gläubiger

und Schuldner (aber nur zwischen ihnen!) ein besonderes Rechts-

und Vertrauensverhältnis, das auf ein der Vereinbarung entsprechendes

„obligationsmäßiges” Verhalten des Schuldners gerichtet ist. Dritte

haben daran grundsätzlich keinen Anteil. Zu den gesetzlichen Schuldverhältnissen → Entstehungsgründe

von Schuldverhältnissen Ehe

auf die wichtigen Fragen der „Leistung” und die „Leistungsstörungen”

eingegangen wird, soll das Schuldrecht kurz skizziert werden. | Vertragliche

Schuldverhältnisse |

1. Die

Forderungsrechte als relative Rechte | |

Wir

haben in Kapitel 1 von der Einteilung der subjektiven Rechte gesprochen

und dabei die Forderungsrechte als relative Rechte – dh grundsätzlich

nur gegen und zwischen bestimmte/n Personen wirkende Rechte – kennengelernt.

Schuldrecht erzeugt relatives Recht und wirkt zwischen den Parteien

(inter partes) des Schuldvertrags, der sich häufig zum Schuldverhältnis

(aus)weitet → Schuldvertrag

und Schuldverhältnis

| |

§ 859 ABGB spricht davon, dass im Schuldrecht

„eine Person einer anderen zu einer Leistung verbunden ist” und

betont damit ebenfalls die relative Wirkung des Schuldrechts. Konkret

bedeutet das, dass zB ein Kaufvertragsgläubiger seine Kaufpreisforderung

(und allfällige weitere Ansprüche) nur von seinem Vertragspartner,

dem Käufer, verlangen kann (und von niemand anderem); und dem Käufer

steht sein Sachleistungsanspruch nur gegen den Verkäufer zu. – Das scheint

mehr als selbstverständlich, muss aber zur Betonung des Unterschieds

von Schuld- und Sachenrecht gesagt werden. | Wirkung

des Schuldrechts |

Ganz anders

nämlich ist die Wirkung des Sachenrechts und anderer absoluter Rechte,

die gegen alle/jedermann, also auch gegen dritte Personen wirken,

mit denen vorher keine Rechtsbeziehung bestanden hat. Man kann das

auch so ausdrücken, dass die Sachenrechte – verglichen mit den Schuldrechten

– eine unvergleichlich stärkere rechtliche Außenwirkung

besitzen, während sich Schuldrechte vornehmlich auf die Innenwirkung

beschränken. | Wirkung des Sachenrechts |

| |

Absolute

Rechte ( → KAPITEL 1: Absolute

und relative Rechte) sind bspw gewisse personen- und familienrechtliche

Ansprüche (zB die Persönlichkeitsrechte des § 16 ABGB) und vor allem

auch die sachenrechtlichen Rechtspositionen, also dingliche Ansprüche.

So wird die rechtliche Stellung des Eigentümers gegen jedermann

geschützt und nicht nur gegenüber bestimmten Personen; vgl die Formulierungen

der §§ 354, 366 ABGB. – Auch die Immaterialgüterrechte sind absolute

Rechte ...... Lercher | |

Das Schuldrecht

ist zwar älter als der Allgemeine Teil des bürgerlichen Rechts,

aber jünger als das Sachenrecht. Seine Bedeutung im Rechts- und

Wirtschaftsleben übertrifft aber alle anderen Teile des bürgerlichen

Rechts. | Bedeutung des Schuldrechts |

Das Schuldrecht kann

als das Recht der Schuldverträge und der – vertraglichen

wie gesetzlichen – Schuldverhältnisse umschrieben

werden. Im Mittelpunkt des Schuldrechts steht die Lehre von der Leistung,

die – wie die von den Leistungsstörungen – traditioneller

Weise im „SchRAT” angesiedelt ist und hier – losgelöst vom einzelnen

Schuldvertrag und Schuldverhältnis – dargestellt wird. Die Darstellungsweise

ist daher notwendigerweise – wie in jedem „Allgemeinen Teil” – abstrakt. | SchR: Recht der Schuldverträge und sonstigen

Schuldverhältnisse |

Im Rechtsleben begegnen uns diese Fragenbereiche

dagegen konkret: Etwa als Schuld oder Forderung des Herrn B aus

einem Kaufvertrag mit Frau A. – Oder: Die Leistungspflicht des Schlossers

A, der einen Rohrbruch zu reparieren hat. Oder: Das Arbeitsverhältnis

zwischen der Krankenschwester M und einem Krankenhaus. | |

2. Entstehungsgründe

von Schuldverhältnissen | |

| |

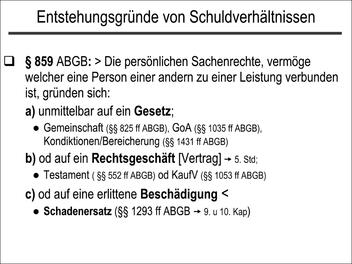

§ 859 ABGB umschreibt – wie

wir gehört haben – die persönlichen Sachenrechte (= Schuldrecht) als

Rechtsverhältnisse, „vermöge welcher eine Person [= der Schuldner]

einer anderen [= dem Gläubiger] zu einer Leistung verbunden ist”

und fügt hinzu, dass sich diese Leistungspflicht entweder: | §

859 ABGB |

| • „

unmittelbar

auf ein Gesetz [zB Unterhaltsansprüche von Kindern gegen

ihre Eltern oder vice versa; §§ 140, 166, 143 ABGB]; | |

| • oder auf ein Rechtsgeschäft [zB

KaufV]; | |

| • oder auf eine erlittene Beschädigung”

[zB deliktische Schädigung = Schadenersatz: §§ 1293 ff ABGB] gründet;

dazu . | |

Wir unterscheiden daher – vergröbernd: | |

| •

Schuldverhältnisse aus Vertrag (obligationes

ex contractu) und | |

| •

Schuldverhältnisse aus Delikt (obligationes

ex delicto). | |

Alle entstandenen Schuldverhältnisse

– vertragliche wie gesetzliche (also auch Deliktsobligationen) –

genießen als rechtliche Sonderbeziehungen einen besonderen (schadenersatz)rechtlichen Schutz.

Dieser äußert sich einerseits darin, dass: | Rechtliche

Sonderbeziehungen |

| •

die Erfüllungsgehilfenhaftung des

§ 1313a ABGB zum Tragen kommt (im Gegensatz zur Besorgungsgehilfenhaftung

des § 1315 ABGB für den deliktischen Bereich → KAPITEL 10: §

1315 ABGB: Besorgungsgehilfenhaftung)

und zudem grundsätzlich | |

| •

die Beweislastumkehr des § 1298

ABGB (im Gegensatz zur normalen Beweislast des § 1296 ABGB) gilt → KAPITEL 10: Beweislast. | |

Die Römer umschrieben – griechisch und orientalisch

vermittelt – die rechtliche Beziehung zwischen Gläubiger und Schuldner

bildhaft als rechtliches Band: Obligatio est iuris vinculum,

quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae

civitatis iura (Justinian); vgl noch CodTher III 1 Num 3. Sie betonten

bereits, dass (bestimmte) schuldrechtliche Verpflichtungen durch

bloße Willensübereinstimmung / Konsens entstehen,

sei es bei Kauf, Miete, Gesellschaftsvertrag oder Auftrag; Konsensualverträge.

Anders die Realverträge! SIEHE Kap 3...... | |

Schuldverhältnisse,

die auf Rechtsgeschäft beruhen, gründen in der Vertragsfreiheit (die eigentlich

Rechtsgeschäftsfreiheit heißen müsste) und der Privatautonomie → KAPITEL 5: Vertragsfreiheit

und Privatautonomie. Wir

sprechen dabei vom Prinzip der Selbstgestaltung durch

die Parteien des Rechtsgeschäfts; W. Flume, F. Gschnitzer. – Vertragsfreiheit

und Privatautonomie werden aus dem verfassungsrechtlich geschützten

Prinzip der Selbstbestimmung abgeleitet, was derzeit

nur umständlich und nicht ideal möglich ist. Ein neues Verankern

dieses Prinzips in der Verfassung wäre daher erstrebenswert. | Privatautonomie als Prinzip der Selbstgestaltung |

3. Zur Abgrenzung

von Schuld- und Sachenrecht | |

Abzugrenzen gilt es das Schuldrecht – aus praktischen wie

didaktischen Gründen – insbesondere vom Sachenrecht, mit dem es

aber in vielfältiger Verbindung und Wechselwirkung steht: zB Kauf

– Eigentumsübertragung! | |

| |

| Abbildung 7.1: Entstehungsgründe von Schuldverhältnissen |

|

| Abbildung 7.2: Das Schuldrecht |

|

II. Schuld und Forderung

– Schuldvertrag und Schuldverhältnis – Schuld und Haftung | |

| |

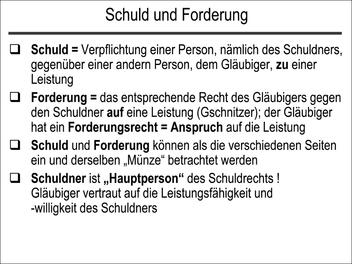

Gschnitzer formuliert

einprägsam: „Schuld ist die Verpflichtung einer

Person [des Schuldners] gegenüber einer andern Person [dem Gläubiger] zu einer

Leistung; Forderung das entsprechende Recht des

Gläubigers gegen den Schuldner auf eine Leistung.

Schuld und Forderung sind also dasselbe, von zwei Seiten betrachtet.” | |

Der Gläubiger besitzt

danach ein Recht auf (die) Leistung des Schuldners;

wir sagen, er hat ein Forderungsrecht oder einen Anspruch (auf die

Leistung); er fordert. – Den Schuldner trifft die

Verbindlichkeit /Pflicht zu einer Leistung(an

den Gläubiger); er schuldet sie. | |

2. Schuldvertrag

und Schuldverhältnis | |

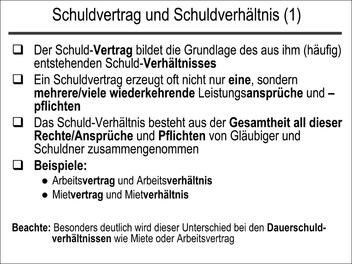

Der zwischen Gläubiger

und Schuldner abgeschlossene Schuldvertrag erzeugt

häufig nicht nur eine, sondern mehrere oder sogar viele – uU wiederkehrende

– Leistungsansprüche und -pflichten; vgl die folgenden Beispiele.

Die Gesamtheit dieser Rechte / Ansprüche und Pflichten zwischen

den Parteien eines konkreten Schuldvertrags – also dieses Spektrum

von Rechten und Pflichten – wird als Schuldverhältnis bezeichnet. | Schuldverhältnis |

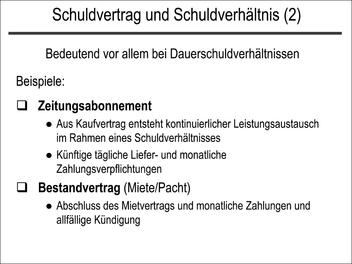

Besonders

deutlich wird der Unterschied von Schuldvertrag (= Grundgeschäft

iSv Grundlage, Basis des Schuldverhältnisses) und Schuldverhältnis

bei den Dauerschuldverhältnissen, was die idF angeführten Beispiele

von Miete und Arbeitsvertrag deutlich machen sollen. | Dauerschuldverhältnisse |

So etwa bei der Miete,

wo zB monatlich (immer wieder) Mietzinsansprüche und Mietzinszahlungspflichten entstehen.

Dazu treten dauernd auf jeder Seite weitere Pflichten: zB die Pflicht

des Mieters auf pflegliche Behandlung des Mietobjekts / Mobiliars

und Ausbesserungs- und Reparaturpflichten auf Vermieterseite. Der einzelne

Mietzinsanspruch kann verjähren (vgl die Diktion des § 1480 ABGB

– „Forderungen … erlöschen in [3 J]; … – und damit dessen 2. HalbS

und § 1486 Z 4 ABGB: „Das Recht selbst in 30 Jahren”), zediert oder

verpfändet werden. Eine vereinbarte Wertsicherung gibt das Recht,

den Mietzins unter bestimmten Voraussetzungen zu valorisieren → KAPITEL 15: Wertsicherung.

Insbesondere bestehen aber idR beidseitige Kündigungsmöglichkeiten,

also kontinuierliche Gestaltungsrechte hinsichtlich der Beendigung

des bestehenden Schuldverhältnisses. Aber auch eine „ganze” Partei

des Schuldverhältnisses, zB der Vermieter, kann durch Vertragsübernahme

( → KAPITEL 14: Die

Vertragsübernahme) ausgewechselt werden; vgl auch § 1120

ABGB: Veräußerung der Bestandsache. – Neben dem Austausch einer

Partei im Schuldverhältnis (mit all ihren Rechten und Pflichten!

zB: Eintrittsrecht nach den §§ 12 und 14 MRG → KAPITEL 6: Was

regelt das MRG? ¿ Überblick)

kennt die Mietrechtspraxis auch das gespaltene Schuld(Miet-)verhältnis,

wozu folgendes zu sagen ist: Die Unterscheidung von Schuldvertrag

und Schuldverhältnis einerseits und zwischen den daraus entspringenden

Rechten und/oder Pflichten andererseits ist für das Verständnis

des gespaltenen Mietverhältnisses wichtig. Der typische Sachverhalt

für die Entstehung eines gespaltenen Mietverhältnisses ist folgender:

Ein eingemietetes Unternehmen wird zB veräußert. Da die Lage – und

damit die Mietrechte – für das Unternehmen wesentlich ist, soll

auch der Unternehmenskäufer „Mieter” der rechtlich geschützten Unternehmensräumlichkeiten werden.

Eine vollständige Überbürdung der Rechtsstellung des Mieters (dh

der aus dem Mietvertrag entspringenden Rechte und Pflichten!) ist

aber nur mit Zustimmung des Vermieters möglich (zur Vertragsübernahme → KAPITEL 14: Die

Vertragsübernahme),

die jedoch nicht immer zu erlangen ist. Daher hat sich als Ausweg

in der Praxis folgende Vorgangsweise herausgebildet: Der bisherige

Mieter (= Verkäufer des Unternehmens) überträgt seine Mietrechte

(!), mittels Zession an den Unternehmenskäufer, bleibt aber selbst

noch Schuldner / Verpflichteter aus dem ursprünglichen Mietvertrag,

denn auch die Schuldübernahme ( → KAPITEL 14: Der

eigentliche Schuldnerwechsel)

bedarf der Zustimmung des Gläubigers. Dadurch entsteht eine „Spaltung”

des (bisher einheitlichen) Mietverhältnisses auf Mieterseite: Die Mietrechte

stehen nunmehr dem (Unternehmens)Käufer zu, während für die Verbindlichkeiten

(insbesondere den Mietzins) noch der ursprüngliche Mieter, also

der (Unternehmens)Verkäufer, einzustehen hat. – § 46a Abs 5 MRG versucht

eine Sanierung des gespaltenen Mietverhältnisses: Anerkennung des

„neuen” Mieters durch den Vermieter bei gleichzeitiger Anhebung

des bisherigen Hauptmietzinses nach § 16 Abs 1 MRG. | Miete |

Seit Juli 2000 können im Fall der Neuvermietung alle Geschäftslokale

befristet vermietet werden. In diesem Fall kann der Mieter dann

sein Unternehmen aber nicht mehr (ohne weiteres) verkaufen, denn

er könnte dann nur mehr seine befristete Rechtsstellung in Bezug

auf das Mietverhältnis übertragen. | |

Ein Arbeitsvertrag begründet

für beide Parteien, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, eine Reihe grundlegender

Rechte und Pflichten; vor allem die Pflicht des Arbeitnehmers zu

persönlicher Arbeitsleistung unter Weisung des Arbeitgebers und

– korrespondierend dazu – die Pflicht des Arbeitgebers zur Entgeltzahlung.

Diese Ansprüche, insbesondere die der Arbeitsleistung und Entgeltzahlung,

werden immer wieder fällig; Monat für Monat: Monatslohn. Dazu kommen

Ansprüche auf Urlaub, Abfindung oder Pflegefreistellung. Den Arbeitgeber

treffen ferner Fürsorgepflichten, Arbeitnehmer sog Treuepflichten,

wie die Verschwiegenheitspflicht oder ein Konkurrenzverbot. Für

beide Seiten bestehen Kündigungsmöglichkeiten. – All das zusammen

genommen macht das Arbeitsverhältnis aus. Zum Arbeitsvertrag → KAPITEL 12: Der

Arbeitsvertrag. | Arbeitsvertrag |

Kurz:

Aus dem Schuldvertrag entsteht das Schuldverhältnis.

Das gilt sinngemäß auch für Rechtsgebiete außerhalb des Schuldrechts,

etwa das Familienrecht, wo aus dem Ehevertrag das eheliche Verhältnis

zwischen den Gatten (mit vielfältigen wechselseitigen Rechten und

Pflichten) entsteht. Im Sachenrecht entsteht bspw aus dem Vertrag,

mit dem Wohnungseigentum begründet wird, die auf lange Zeit angelegte

WE-Gemeinschaft (§ 13c Abs 1 WEG 1975 = § 18 WEG 2002) → KAPITEL 8: Eigentümergemeinschaft,

Verwalter, Vorzugspfandrecht. | Beispiele |

3. Schuld

und Haftung – Naturalobligationen | |

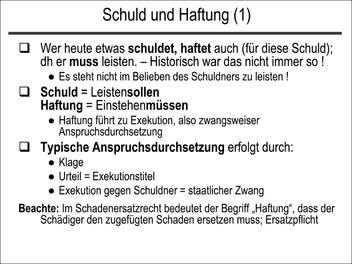

Wer etwas schuldet, haftet heute

grundsätzlich auch (elbst) für die korrekte Erfüllung seiner Verbindlichkeit;

dh es steht nicht in seinem Belieben, ob er das Geschuldete leistet,

also zahlt oder nicht. – Gschnitzer: „Der Schuldner schuldet,

soll leisten, ist zu leisten verpflichtet [Leistensollen]. Er haftet aber

auch, muss leisten, kann zur Leistung gezwungen werden [Einstehenmüssen].” | Leistensollen

und Einstehenmüssen |

| |

Es war aber nach mancher Meinung

nicht immer so, dass der, der schuldete, auch selbst dafür haftete.

Die für das moderne (Privat)Recht charakteristische innere Verknüpfung

von Schuld und Haftung fehlte mitunter in frühen Recht(sordnung)en.

Sollte in ihnen ein Schuldner nicht nur (schuldrechtlich) verpflichtet

werden, sondern auch persönlich haften, musste diese Haftung durch einen

zusätzlichen Rechtsakt begründet oder doch bestärkt werden. Fraglich

bleibt, ob dieser zusätzliche Rechtsakt nicht bloß der konkreten

Rechtsdurchsetzung diente und diese absicherte. | Verknüpfung von

Schuld und Haftung |

Das alte germanische und deutsche Recht

baute noch auf der Trennung von Schuld und Haftung auf und kannte

bspw die sog Vergeiselung für eigene oder fremde Schuld als persönlichen

Haftungsgrund. In alten Recht(sordnung)en bestand nämlich eine persönliche

unmittelbare Haftung nur für begangene Delikte. | |

Die

Entdeckung der in alten Rechten bestehenden Unterscheidung von Schuld

und Haftung stellt eine Leistung germanistischer Rechtshistorie

dar; Karl v. Amira, Otto v. Gierke. Diese Einsicht führte zur Entdeckung

der hier aufgezeigten Unterscheidung im altgriechischen, babylonischen

und schließlich auch im römischen Recht (R. Hübner). | |

Leistet der Schuldner das,

was er schuldet, nicht, kann der Gläubiger seinen Anspruch zwangsweise

durchsetzen. Diese zwangsweise gerichtliche Durchsetzungsmöglichkeit des

Gläubigeranspruchs mittels Prozess und Exekution

wird Haftung genannt. | |

Selbsthilfe

ist in diesem Zusammenhang heute – wie wir wissen – nur mehr ausnahmsweise

gestattet; vgl §§ 19, 344 ABGB → KAPITEL 3: Zum

Begriff erlaubter Selbsthilfe: § 19 ABGB.

Früher, als der Staat und seine Organe noch schwach waren, konnte

Selbsthilfe vertraglich vereinbart werden. | |

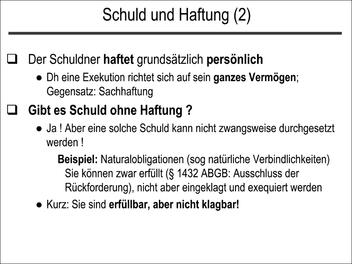

Erwirkt der Gläubiger im Prozess gegen

seinen Schuldner ein stattgebendes Urteil, stellt dieses für ihn

einen Exekutionstitel dar. Die Exekutionstitel sind in § 1 EO aufgezählt → KAPITEL 19: Exekutionstitel.

Der Anspruch ist nun gerichtlich festgestellt (sog Judikatschuld)

und dient nunmehr dem Gläubiger 30 Jahre (!) lang als rechtliche

Basis der Exekution. Dabei haftet dem Gläubiger im Rahmen der Exekutionsführung

grundsätzlich das gesamte, also auch das private, Schuldnervermögen.

Man spricht deshalb von persönlicher Haftung des Schuldners, im

Gegensatz zu bloßer Sachhaftung → KAPITEL 15: Sachhaftung.

– Der Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner kann durch dritte

Personen „befestigt”, dh zusätzlich gesichert werden; etwa durch

Bürgschaft, Pfandbestellung oder Garantieübernahme → KAPITEL 15: Überblick. | Urteil

= Exekutionstitel |

Gschnitzer weist darauf hin, dass die Termini

Schuld und Haftung nicht nur iSv Leistensollen und Leistenmüssen verstanden

werden. So bedeutet „Haftung” im Schadenersatzrecht schlechthin

die Ersatzpflicht des Schädigers, zB des Tierhalters nach § 1320

ABGB. – Darüber hinaus wird Haftung auch iSv Verantwortlichkeit

gebraucht: Haftung für eigenes und fremdes Verschulden (§§ 1313a

und 1315 ABGB); Bürge oder Garant haften ebenfalls für eine fremde

Schuld. Auch in diesen Fällen kommt es demnach zu einer Trennung

von Schuld und Haftung. | |

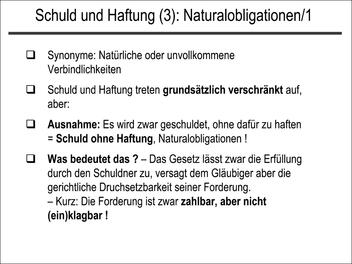

Schuld und Haftung

treten auch im modernen Recht – wie wir gehört haben – zwar idR,

aber nicht immer gemeinsam, dh funktional verschränkt, auf. Neben

dem Regelfall gibt es Fälle, in denen etwas zwar geschuldet, nicht

jedoch dafür gehaftet wird; Fälle von Schuld ohne Haftung.

Die Naturalobligationen oder unvollkommene/natürliche Verbindlichkeiten

sind ein solcher Fall. Das Gesetz lässt zwar die Erfüllung des Geschuldeten

durch den Schuldner zu, weil dieser die Leistung nach wie vor schuldet,

versagt dem Gläubiger aber die gerichtliche Durchsetzung seiner

Forderung. | |

Naturalobligationen

sind zwar zahlbar, aber nicht mehr (ein)klagbar und daher auch nicht

mittels Exekution durchsetzbar. | Merkformel |

| |

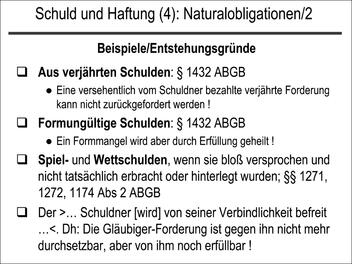

Woraus entstehen Naturalobligationen? | |

| Beispiele |

| •

Aus verjährten

Schulden (§ 1432 ABGB), wobei die Verjährung nach § 1502

ABGB im Prozess eingewendet werden muss und nicht von Amts wegen

beachtet wird → KAPITEL 13: Die

Verjährung. | |

Eine versehentlich vom Schuldner bezahlte

verjährte Schuld kann daher nicht zurück gefordert werden. Sie wurde ja

noch geschuldet! | |

| •

Für Schulden,

„welche nur aus Mangel der Förmlichkeiten ungültig” sind (formungültige Schulden)

statuiert § 1432 ABGB, dass solche Schulden durch Erfüllung geheilt

werden. Dazu auch → KAPITEL 15: Die

Heilung von Formmängeln: § 1432 ABGB. | |

| •

Aus Spiel- und Wettschulden,

wenn sie bloß versprochen und nicht auch tatsächlich erbracht oder

hinterlegt wurden; §§ 1271, 1272 ABGB → KAPITEL 12: Glücksverträge ¿ Gewagte Geschäfte:

Glücksverträge. – Nach § 1174 Abs 2 ABGB (→ KAPITEL 5: Die

Kondiktionstypen des ABGB)

kann aber ein für ein verbotenes Spiel gewährtes Darlehen nicht

zurückverlangt werden. | |

| •

Aus Forderungsausfällen

von Gläubigern im Ausgleich oder Zwangsausgleich ihres Schuldners;

§ 53 Abs 1 AO und § 156 Abs 1 KO. Vgl aber → KAPITEL 19: Zwangsausgleich:

EvBl 1991/25. | |

| Abbildung 7.3: Schuldvertrag und Schuldverhältnis (1) |

|

| Abbildung 7.4: Schuldvertrag und Schuldverhältnis (2) |

|

| Abbildung 7.5: Schuld und Forderung |

|

| Abbildung 7.6: Schuld und Haftung (1) |

|

| Abbildung 7.7: Schuld und Haftung (2) |

|

| Abbildung 7.8: Schuld und Haftung (3) |

|

| Abbildung 7.9: Schuld und Haftung (4) |

|

III. Der Inhalt des

Schuldverhältnisses: Leistung/Erfüllung/Zahlung | |

1. Arten

der Leistung: Tun und Unterlassen | |

Schuldinhalt ist die Leistung

des Schuldners. Diese „Leistung” kann in einem

ganz verschiedenen (äußeren) Verhalten des Schuldners bestehen:

– der Kaufmann oder Händler schuldet und liefert die verkaufte Ware

(zB einen Pkw); – die Werkstätte repariert eine defekte Stereoanlage;

– eine Telefonistin arbeitet in der Vermittlung und erbringt so

ihre Leistung usw. | |

Allgemeiner

ausgedrückt lässt sich sagen: Die zu erbringende „Leistung” kann

in einem (positiven) Tun oder einem (negativen) Unterlassen bestehen;

zB einer Unterlassungspflicht aufgrund einer vereinbarten Konkurrenzklausel

oder eines gesetzlichen Konkurrenzverbots → KAPITEL 11: Rspr-Beispiele. | Tun oder Unterlassen |

Wichtige Unterlassungspflichten beinhalten

zahlreiche gesetzliche Verschwiegenheitspflichten; zB von Ärzten,

Psychotherapeuten, Rechtsanwälten und Steuerberatern. – Im Servitutsvertrag ( → KAPITEL 8: Rechtserwerb:

§ 380 ABGB)

räumt der Eigentümer des dienenden Grundstücks dem Eigentümer des herrschenden

Grundstücks zB ein Geh- oder Fahrrecht ein. Die „Leistung” des Eigentümers

des dienenden Grundstücks besteht hier in einem Unterlassen bestimmter

(ihm an und für sich zustehender) Eigentumsausübungsrechte. – Die

(negative) „Leistung” beim Unterlassen besteht darin, dass vereinbarungsgemäß

auf etwas verzichtet wird, wozu man sonst berechtigt wäre. | Unterlassungspflichten |

Zu den wichtigen gesetzlichen Konsequenzen

der Übernahme einer vertraglichen Leistungspflicht

seitens des Schuldners für seine Beweislast (§

1298 ABGB) → KAPITEL 10: Konsequenzen. | |

2. Unterlassungspflichten | |

Der

Unterlassungsanspruch ist eine Rechtsfigur des (materiellen) Privatrechts,

nicht des (formellen) Prozessrechts. | |

Als Voraussetzungen der Unterlassungsklage werden

heute gefordert: | Unterlassungsklage |

| •

entweder eine

anhaltende / fortdauernde Störung oder | |

| •

das Vorliegen von Wiederholungsgefahr. | |

Unterlassungspflichten

spielen sowohl aus Vertrag / ex contractu wie ohne einen solchen

/ ex delicto eine Rolle. Als Beispiel einer vertraglichen Unterlassungspflicht

sei eine vereinbarte Konkurrenzklausel erwähnt,

als Beispiel einer gesetzlichen Unterlassungspflicht das Konkurrenzverbot des

§ 112 HGB. Als Beispiel für deliktische Unterlassungspflichten wird

auf die Haftung aus einer Garantenstellung ( → KAPITEL 10: Zur

Haftung aus einer Garantenstellung)

oder bei Verletzung allgemeiner Verkehrssicherungspflichten ( → KAPITEL 6: Ausdehnung

auf Verkehrssicherungspflichten)

hingewiesen. – § 364c ABGB regelt ein „vertragsmäßiges oder letztwilliges

Veräußerungs- oder Belastungsverbot”. | |

Zulässig ist nach hM aber auch schon

eine vorbeugende Unterlassungsklage, die sich gegen eine drohende

Verletzung / Gefährdung dinglicher, absoluter oder obligatorischer

Rechte richtet. Gefordert wird dafür eine ernstzunehmende „Begehungsgefahr”

(D. Medicus). | Vorbeugende

Unterlassungsklage |

| |

Die Unterlassungsklage setzt kein Verschulden voraus;

vgl § 43 ABGB. – Liegt aber Verschulden vor, kann neben der Unterlassung

auch Schadenersatz begehrt werden. Die Unterlassungsklagen gehören

zivilprozessual zu den Leistungsklagen → KAPITEL 19: Rechtsmittelklagen. | Kein

Verschulden nötig |

Auch die Verletzung von Schutzgesetzen verpflichtet

– neben der Leistung von Schadenersatz (bei Verschulden) – zur Unterlassung;

vgl EvBl 2002/32: Finanzstrafverfahren. | |

3. Verknüpfung

von Leistungspflichten | |

Beim

Kauf ( → KAPITEL 2: Gegenseitige

Pflichten aus dem Kaufvertrag ¿ Das Synallagma) wurde kurz auf den Begriff Synallagma eingegangen

und zwischen genetischem, konditionalem und funktionellem Synallagma

unterschieden. Der Begriff steht heute als Synonym für die bei entgeltlichen

Verträgen ausgeprägte und notwendige Verschränkung beider

Leistungsverpflichtungen (Gegenseitigkeit); vgl das römische Recht:

do ut des. | Synallagma |

| |

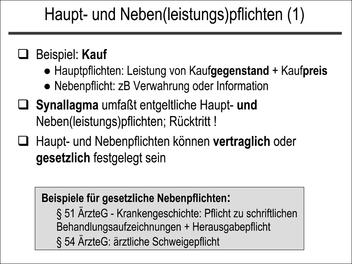

Die Leistungspflichten

der Vertragsparteien sind von unterschiedlicher Natur, Haupt- und

Nebenpflichten sind zu unterscheiden. | Haupt(leistungs)-

und Neben(leistungs)

pflichten |

Die synallagmatische Verknüpfung von Leistung und Gegenleistung

bei entgeltlichen Verträgen umfasst primär die Haupt(leistungs)pflichten;

also bspw beim Kauf, den Austausch von Kaufgegenstand und Kaufpreis.

Daneben bestehen immer wieder auch Neben(leistungs)pflichten, die

das Erbringen der Hauptleistung ermöglichen, unterstützen, aber

auch denkbaren Schaden oder Nachteile von Vertragspartnern abhalten

sollen. – Zu erinnern ist daran, dass schon die Aufnahme eines rechtsgeschäftlichen

Kontakts von Gesetzes wegen Schutz-, Sorgfalts- und Aufklärungspflichten entstehen

lässt, ohne dass die Parteien dies vereinbaren müssen → KAPITEL 6: Cic

¿ culpa in contrahendo. | |

| |

Sie bestimmen

den konkreten Vertragstypus : etwa: Kauf oder Tausch;

Darlehen, Schenkung oder Leihe; Dienst- oder Werkvertrag. – Je nach

Ausgestaltung der Hauptleistungspflicht wird zwischen einseitig

und zwei- oder wechselseitig verpflichtenden Verträgen unterschieden. | Hauptleistungspflichten |

Sie

können wiederum: | Neben(leistungs)pflichten |

| •

gesetzlich

festgelegt sein; | |

so

sind Ärzte nach § 51 ÄrzteG zu schriftlichen Behandlungsaufzeichnungen

/ sog Krankengeschichte verpflichtet und idF zu ihrer Heraus- und/oder

Bekanntgabe sowie nach § 54 ÄrzteG zur Wahrung des Berufsgeheimnisses

/ ärztliche Schweigepflicht → KAPITEL 10: Verschwiegenheits-, Anzeige-

und

Meldepflichten. | |

| • oder sich aus dem Vertrag ergeben,

also konkret vereinbart werden; vertraglich können sie sich auch

aus § 914 ABGB ergeben: Übung des redlichen Verkehrs. | |

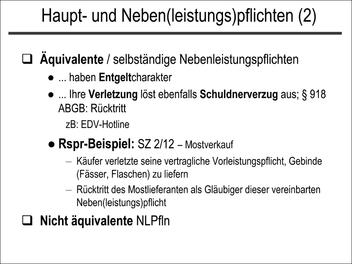

Besitzen

Neben(leistungs)pflichten Entgeltcharakter (sind sie Teil der Entgeltberechnung)

spricht man von äquivalenten oder selbständigen Neben(leistungs)pflichten.

Sie sind dann Teil von Leistung und Gegenleistung und ihre Verletzung

löst bspw ebenso Schuldnerverzug und damit das Recht auf Rücktritt

vom Vertrag aus (§ 918 ABGB), wie die Verletzung von Hauptpflichten. | Äquivalente Neben(leistungs)pflichten |

Sie besitzen für den Gläubiger dagegen

keinen selbständigen wirtschaftlichen Wert, sondern wollen vornehmlich

den Erfolg der Hauptleistung fördern und sichern; zB Gebrauchsanweisung, Reparatur-

oder Serviceanleitung oder Versendung der Ware, Vorbereitung der

Hauptleistung. Während selbständige Nebenleistungen unabhängig von

der Hauptleistung einklagbar sind, gilt das für unselbständige

Nebenleistungen nicht, da ihnen nur eine untergeordnete

/ dienende Aufgabe zukommt. Ihre Verletzung kann aber schadenersatzpflichtig

machen. | Unselbständige

Nebenleistungen |

Die Abgrenzung von Haupt- und Neben(leistungs)pflichten

kann bei atypischen Verträgen Schwierigkeiten bereiten (Beweislast!),

wozu kommt, dass Neben(leistungs)pflichten in der Form von Aufklärungs-,

Schutz- und Sorgfaltspflichten immer wieder erst von der Rspr entwickelt

werden müssen. | |

| |

|

E des

dtBGH 3.12.1998, ZR 63/96, Der Betrieb 1999, 1493: Warnpflicht

des Autohändlers im Hinblick auf einen bevorstehenden Modellwechsel,

der technische Verbesserungen bringt. Solche (von der Rspr entwickelte

Nebenpflichten in Form von) Aufklärungspflichten besitzenaber

über den Autohandel hinaus Bedeutung; zB im Buch- (Neuauflage!),

Elektro-, Maschinen- oder Computerhandel. | |

|

|

|

SZ 55/7 (1982): Gastwirt

verwahrt Kfz seines Gastes; Verwahrung als selbständige

Nebenpflicht des Gastaufnahmevertrags → KAPITEL 3: Gesetzliche

Gastwirtehaftung.

(Diese Pflicht unterliegt nicht den gesetzlichen Haftungshöchstgrenzen!) | |

|

| |

4. Bestimmtheit

der Leistung | |

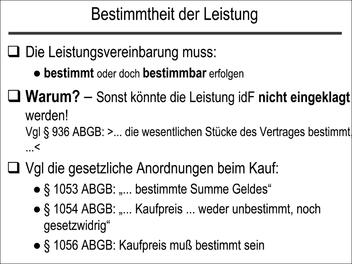

Wir haben

schon beim Kaufvertrag gehört, dass seine Perfektion Einigung über

Kaufgegenstand und Kaufpreis voraussetzt und dass der Kaufpreis

bestimmt oder doch bestimmbar sein muss. – Die Forderung nach Bestimmtheit

der Leistung gilt aber nicht nur für den Kaufvertrag, sondern für

alle Verträge. Nicht hinreichende Leistungsvereinbarung lässt den

Vertrag gar nicht gültig entstehen;

§ 869 ABGB: Wahre Einwilligung. | |

Leistungsvereinbarungen müssen bestimmt oder doch

bestimmbar erfolgen; sonst könnte später nicht auf die

jeweilige (konkret geschuldete) Leistung gedrungen, geklagt und

die Leistung daher nicht durchgesetzt werden. – Dieser Gedanke findet

sich deshalb auch in § 936 ABGB (Vorvertrag → KAPITEL 6: Der

Vorvertrag: § 936 ABGB):

„ ... wesentliche[n] Stücke des Vertrages bestimmt ...”. | Bestimmt

oder doch bestimmbar |

Die

Kriterien der Bestimmtheit der Leistung gelten für das bürgerliche und

das Handelsrecht. | „Bestimmtheit“ gilt für ABGB und HGB |

So müssen beim Kauf Gegenstand / Ware und Preis

wenigstens objektiv bestimmbar sein. Mangels ausdrücklicher Bestimmung

des Preises gilt im praktischen Rechtsleben oft ein Markt- oder

Börsenpreis oder der ortsübliche Preis als vereinbart → KAPITEL 2: Preisbestimmungsmodalitäten. | |

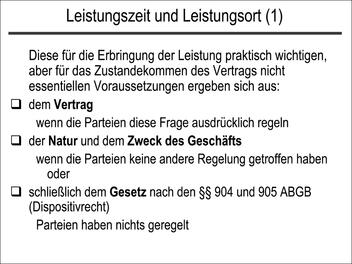

5. Leistungszeit

und Leistungsort | |

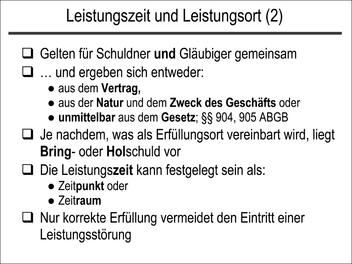

Die für das Erbringen

der Leistung wichtige Leistungs- oder Erfüllungszeit und

der Erfüllungs- oder Leistungsort ergeben

sich entweder: | |

| • „aus dem Vertrag”

(selbst); | |

| • oder doch „aus der Natur und

dem Zweck des Geschäfts” (Handkauf beim Bäcker

oder Behandlung beim Therapeuten; der Behandlungsvertrag mit Arzt

/ Ärztin inkludiert uU auch Hausbesuche); | |

| •

oder letztlich „aus dem Gesetz”;

§§ 904, 905 ABGB. | |

| |

Für jede vereinbarte Leistung müssen Zeit

und Ort ihrer Erbringung wenigstens bestimmbar sein. Bei einem Kauf

ist zB zu vereinbaren, ob der Verkäufer den Kaufgegenstand (zB Möbel)

zu überbringen hat (Bringschuld) oder ob der Käufer die Ware beim

Verkäufer abzuholen hat (Holschuld). | Bring- oder

Holschhuld |

Manche Leistungsangebote sind gerade deshalb

günstiger, weil der Käufer die Ware selber abholt und transportiert, also

eine Holschuld vereinbart wird; zB IKEA. – Im Rahmen einer Leistungsbeziehung

kann eine primär bestehende Holschuld in eine Bringschuld umgewandelt

werden. | |

Kurz: Für Schuldner und Gläubiger ist es wichtig, zu bestimmen,

wann und wo die jeweilige Leistung erbracht werden muss, wobei hier

auch Verkehrssitte und Handelsbrauch eine wichtige Rolle spielen.

Denn danach muss jede Seite ihre Vorkehrungen treffen; zB der (Sach)Schuldner,

um die Leistung zu erbringen (zB Möbel bestellen oder herstellen

und die Finanzierung und den Transport organisieren); der Gläubiger

(zB Käufer), um sie in Empfang zu nehmen (Lagerung etc), zu verwenden

und seine Gegenleistung (den Kaufpreis) bereitzustellen. | |

Hauszustellungen, dh vertraglich vereinbarte

Bringschulden, nehmen zu. Vor allem Lebensmittel-Zustelldienste werden

von Großverkäufern direkt an Konsumenten geliefert. Es entstehen

– zB auch als Dienstleistungen im Rahmen der Altenpflege – eigene

oder firmenzugehörige Zustelldienste; zB: Express Mail Service (EMS)

oder Merkur – Ihr Zustelldienst. Die Gratishauszustellung hängt

idR von einem Mindestbestellwert ab (etwa 35 ı). | |

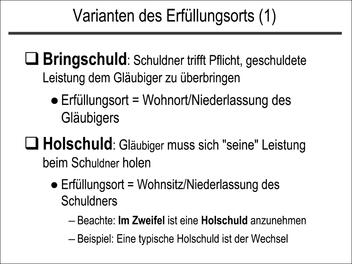

Bringschuld und Holschuld sind danach Varianten der Bestimmung

des Erfüllungsorts. Bei der Bringschuld trifft den Schuldner die

Pflicht, die geschuldete Leistung dem Gläubiger zu überbringen.

Erfüllungsort ist hier der Wohnort oder die Niederlassung des Gläubigers.

Bei der Holschuld muss sich der Gläubiger seine Leistung dagegen

beim Schuldner holen. Erfüllungsort ist hier der Wohnsitz oder die

Niederlassung des Schuldners. – Zu beachten ist, dass im Zweifel

nach § 905 Abs 1 ABGB eine Holschuld anzunehmen ist. | |

| |

Leistungszeit und Leistungsort gelten

grundsätzlich sowohl für den Schuldner wie den Gläubiger, werden

aber nicht selten unterschiedlich für beide Seiten festgelegt. | Bedeutung für Schuldner und Gläubiger |

| Leibrentenvertrag |

Das Handelsrecht bestimmt

in § 358 HGB einheitlich für Gläubiger und Schuldner: „Bei Handelsgeschäften

kann die Leistung nur während der gewöhnlichen Geschäftszeit bewirkt

und gefordert werden.” | Handelsrecht |

| |

§ 359 HGB: (1) | |

(1) „Ist als Zeit der Leistung das Frühjahr oder

der Herbst oder ein in ähnlicher Weise bestimmter

Zeitpunkt vereinbart, so entscheidet im Zweifel der Handelsgebrauch

des Ortes der Leistung.” | |

(2) „Ist eine Frist von acht Tagen vereinbart,

so sind hierunter im Zweifel volle acht Tage zu verstehen.” | |

| |

Als

Leistungszeit wird entweder ein Leistungszeitpunkt (zB

der 9. November; allenfalls noch näher bestimmt: wie 12 Uhr) oder

ein Leistungszeitraum vereinbart; etwa: Lieferung

in der 42. Woche oder im Monat Februar oder noch weiter gefasst:

Frühling 2003. In einem solchen Fall ist der konkrete Leistungstermin (also

der genaue Lieferzeitpunkt) später erst noch einvernehmlich festzulegen;

denn der Schuldner braucht idR den Gläubiger zur Erfüllung. | Leistungszeit |

| |

6. Nichterfüllung

und Schlechterfüllung | |

Der Schuldner hat seine

Leistung erbracht, wenn er alles ihm – nach Vertrag und/oder Gesetz

– Obliegende getan hat. Leistet der Schuldner nicht, nicht rechtzeitig

oder nicht am rechten Ort oder auf die richtige

Weise, gerät er in (Schuldner)Verzug / Nichterfüllung; vgl

die Legaldefinition des § 918 ABGB. Leistet er zwar, aber zB inhaltlich,

dh qualitativ schlecht, hat er dafür einzustehen; Gewährleistung

/ Schlechterfüllung

→ Gewährleistung

als „Schlecht-Erfüllung“

| |

| |

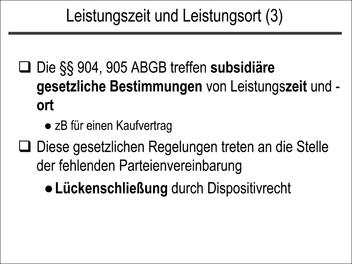

Diese Paragraphen treffen subsidiäre Regeln zur Bestimmung

von Leistungszeit und Leistungsort. Subsidiär insoferne als sie

nur zur Anwendung gelangen, wenn die Parteien keine anderweitige Regelung

getroffen haben. | |

IdR vereinbaren die Vertragsparteien

selbst im Vertrag oder in AGB

Leistungszeit und -ort. Das Gesetz trifft aber auch

Vorsorge dafür, wenn die Parteien das nicht tun. Wir haben gehört,

dass es zB für einen gültigen Kaufvertragsabschluss zwar nötig ist,

Kaufgegenstand und Kaufpreis zu bestimmen, nicht aber die uns hier

interessierenden Punkte der Leistungszeit und des Leistungsortes

anzusprechen und festzulegen → KAPITEL 2: Einigung

über Nebenpunkte?.

Tun die Parteien dies nicht, tritt an die Stelle der fehlenden

Partei( en) vereinbarung die

gesetzliche Regelung; konkret § 904 (Leistungszeit) oder § 905 ABGB

(Leistungsort). Gesetz lesen! | Fehlende

Parteivereinbarung |

Durch die dispositivrechtliche Ergänzung

wird die ansonsten (durch die fehlende Parteiabrede) bestehende

Unvollständigkeit und Unsicherheit in Bezug auf Zeit und Ort der

Leistung beseitigt; gesetzliche Lückenschließung einer vertraglichen

Lücke. Zur Funktion des Dispositiv- oder nachgiebigen Rechts → KAPITEL 1: Nachgiebiges

und zwingendes Recht. | |

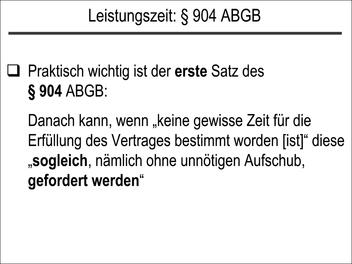

Wichtig für die Bestimmung der Leistungszeit nach

dem Gesetz ist vor allem der erste Satz des

§ 904 ABGB, wonach dann, wenn „keine gewisse Zeit für die Erfüllung

des Vertrages bestimmt worden [ist]”, diese „sogleich, nämlich ohne

unnötigen Aufschub, gefordert werden” kann. | §

904 Satz1 ABGB |

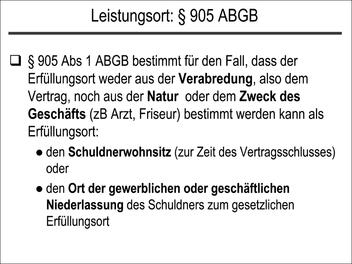

Für den Erfüllungsort bestimmt

§ 905 Abs 1 ABGB: | §

905 Abs 1 ABGB |

„Kann der Erfüllungsort weder aus der Verabredung

[= Vertrag] noch aus der Natur oder dem Zwecke des Geschäftes [=

zB Friseur, Baumeister] bestimmt werden, so ist an dem Orte zu leisten,

wo der Schuldner zur Zeit des Vertragsabschlusses seinen Wohnsitz

hat, oder, wenn die Verbindlichkeit im Betriebe des gewerblichen

oder geschäftlichen Unternehmens des Schuldners entstand, am Orte

der Niederlassung ....” | |

| |

§ 905 Abs

1 ABGB weist uns noch auf etwas anderes hin: Leistungszeit, Leistungsort

und Leistungsart können durch die Parteien nicht nur ausdrücklich

festgelegt werden, sondern sich auch aus „der Natur oder dem Zwecke

des Geschäftes” ergeben. | Bestimmung

aus der Natur oder dem Zweck des Geschäfts |

So ist die Hochzeitstorte rechtzeitig zum

Hochzeitsessen und nicht am Tag danach zu liefern und darüber hinaus muss

das uU kunstvolle Gebilde dorthin geliefert werden, wo die Feier

stattfindet. Ähnliches gilt für Warenlieferungen für bestimmte Anlässe:

Christbaumschmuck, Frühjahrsmode oder ein Kranz für ein Begräbnis. | |

Eine

besonders wichtige Rolle spielt die Frage der Leistungszeit beim Fixgeschäft des

§ 919 ABGB ( → Das

Fixgeschäft: § 919 ABGB und § 376 HGB), das ebenfalls ausdrücklich vereinbart

sein muss oder sich aus der Natur oder dem Zwecke des Geschäfts

ergeben kann. | Fixgeschäft |

8. Nachgiebiges

und zwingendes Recht | |

| |

Im

Zusammenhang mit dem eben beschriebenen Mechanismus, dass das Gesetz

eine fehlende, aber notwendige Parteienvereinbarung ersetzt – hier

die Erfüllungszeit oder den Erfüllungsort, ist an einen wichtigen

Begriff zu erinnern:

den des Dispositiv-

oder nachgiebigen Rechts (ius dispositivum). Dispositivrecht

gelangt nämlich nur zur Anwendung, wenn die Parteien von ihrer konkreten

Gestaltungsmöglichkeit im Vertrag keinen Gebrauch gemacht haben

und dadurch eine Regelungslücke im Vertrag entstanden ist. Sie hätten

bspw auch vereinbaren können, dass der Leistungsgegenstand am 14.

Juli 2004 zu liefern ist und zwar so, dass der Schuldner den Leistungsgegenstand

dem Gläubiger an dessen Wohnsitz zu überbringen hat. Dispositivrecht

kann also von den Parteien grundsätzlich abgeändert oder ganz abbedungen

werden! – Eine Grenze zieht das zwingende Recht; Sittenwidrigkeit;

vgl den anschließenden Pkt 3 im Kasten. | Dispositivrecht |

Funktionen des Dispositivrechts

| |

| • Dispositivrecht bedeutet,

dass die Parteien eine vom Gesetz abweichende Regelung treffen können,

wenn sie das wollen. – Dadurch kann größte Sach- und Problemnähe

erreicht werden; Vertragsfreiheit. | | | •

Es bedeutet aber auch, dass das Gesetz zwecks vertraglicher

Lückenfüllung für den Fall, dass die Parteien keine eigene

Regelung getroffen haben, eine – subsidiäre und ausgewogene – eigene Lösung

bereit hält. | | | •

Schließlich ist auf eine weitere Aufgabe des

Dispositivrechts hinzuweisen, nämlich seinen inhaltlichen Modellcharakter,

seine Richtigkeitsgewähr und Ausgewogenheit. Es dient daher als Gerechtigkeitsmaßstab.

Das Dispositivrecht gilt als „Messlatte” für richtige und ausgewogene –

dh die Interessen beider (!) Parteien angemessen berücksichtigende

– Lösungen. Ein krasses oder einseitiges (zB Freizeichnung → KAPITEL 9: Verschulden

(culpa))

Abweichen vom gesetzlich-dispositivrechtlichen Lösungsmodell ist

ein Indiz für Sittenwidrigkeit → KAPITEL 11: Gesetz-

und Sittenwidrigkeit.

Vgl auch → KAPITEL 5: Das

(kaufmännische) Bestätigungsschreiben: Bestätigungsschreiben. | |

| |

Der Gegensatzbegriff zum Dispositivrecht ist

das zwingende Recht (ius cogens), das von den Parteien

hingenommen werden muss und grundsätzlich nicht abgeändert werden

kann, es sei denn zum Vorteil Betroffener; sog relativ zwingendes

Recht: Typisch im Arbeitsrecht, wo ein Kollektivvertrag

nicht unter-, wohl aber überschritten, also verbessert werden darf!

Dadurch wird ein Mindeststandard gesetzt. – Zwingendes Recht gilt

also selbst dann, wenn die Parteien etwas anderes vereinbart haben.

Typische Beispiele für absolut zwingendes Recht enthalten das Familien-

oder Eherecht, das MRG oder KSchG, das Sachenrecht und vor allem

das Arbeitsrecht, überhaupt Schutzgesetze. | Zwingendes

Recht |

| |

| |

9. Kurzfassung:

Bestimmung der Leistungszeit | |

Fassen

wir zusammen: Die von den Parteien selbst vereinbarte Leistungszeit kann: | |

| •

ein privatautonom

festgelegter Leistungszeitpunkt oder | |

| •

ein vereinbarter Leistungszeitraum sein. | |

| •

Die Leistungszeit kann

aber auch durch „die Natur der Sache”, also den

Zweck und die Art der Leistung bestimmt werden; so sind Alimente

nach § 1418 ABGB wenigstens einen Monat im Voraus zu bezahlen. | |

Im Handelsrecht wird die Leistungszeit aus

dem Zweck der Leistung auch durch Handelsgewohnheiten / Usancen und

Handelsbrauch bestimmt; Weihnachts- oder Osterware etc. | |

| •

Schließlich

bestimmt § 904 ABGB, dass dann, wenn keine gewisse

Zeit für die Erfüllung des Vertrags bestimmt worden ist, die Leistung sogleich,

nämlich ohne unnötigen Aufschub, gefordert werden kann.

Dieses Fordern iS eines Festsetzens eines konkreten Leistungszeitpunkts

heißt auch Herbeiführen der Fälligkeit: Fälligstellung.

Sie geschieht durch (Ein)Mahnung und ist im praktischen

Rechts- und Wirtschaftsleben von größter Bedeutung. | |

§ 1417 ABGB bestimmt dazu: „Wenn die Zahlungsfrist

auf keine Art bestimmt ist; so tritt die Verbindlichkeit, die Schuld

zu zahlen, erst mit dem Tage ein, an welchem die Einmahnung geschehen

ist (§ 904 ABGB).” | |

| Mahnung |

Nach

§ 1334, 2. HalbS ABGB kann die (Ein) Mahnung, also

das Fälligstellen der Leistung, deren „Zahlungszeit nicht bestimmt”

ist, auch schon gerichtlich erfolgen. – In diesem

Fall riskiert der Kläger aber prozesskostenpflichtig zu werden,

denn § 45 ZPO bestimmt: „Hat der Beklagte durch sein Verhalten zur

Erhebung der Klage nicht Veranlassung gegeben und den in der Klage

erhobenen Anspruch sofort bei der ersten Tagsatzung anerkannt, so

fallen die Prozesskosten dem Kläger zur Last. Er hat auch die dem

Beklagten durch das eingeleitete gerichtliche Verfahren verursachten

Kosten zu ersetzen.” | |

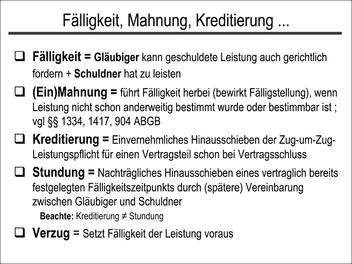

10. Fälligkeit,

Mahnung, Stundung, Kreditierung | |

Fälligkeit (einer Leistung)

bedeutet, dass der Gläubiger die ihm geschuldete Leistung (auch gerichtlich)

einfordern, also verlangen darf und der Schuldner sie umgekehrt

zu erbringen hat.

§ 1417 ABGB spricht von der „Verbindlichkeit, die Schuld zu zahlen,

...”. | |

| |

Der

Begriff Fälligkeit besitzt aber auch eine inhaltliche

Dimension für den Leistungspflichtigen; dies iSv eigener

vollständiger Leistungserbringung durch den Fordernden, also den

Gläubiger der Gegenleistung. Fälligkeit setzt nämlich voraus, dass

auch der Gläubiger seine (eigene) Leistungspflicht vollständig

erbracht hat oder wenigstens dazu bereit war. Fehlt von

seiner „Leistungserbringung” noch etwas, wird auch die (Gegen)Leistung

des Schuldners noch nicht fällig und der Gläubiger kann sie daher

auch nicht erfolgreich einklagen. Das zeigt anschaulich das folgende Urteil. | Fälligkeit

setzt

vollständiges Erbringen der eigenen Leistung voraus |

Die angesprochene inhaltliche Dimension

(der Fälligkeit) wird von § 1052 Satz 1 ABGB angesprochen, wenn

dort ausgeführt wird: „Wer auf die Übergabe dringen will, muss seine

Verbindlichkeit erfüllt haben oder sie zu erfüllen bereit sein.”

Daran hat es der Facharzt in der folgenden E fehlen lassen! – Zum

Zug-um-Zug-Prinzip → KAPITEL 2: Zug

um Zug-Leistung. | |

|

EvBl 1964/294: Ein Facharzt ist

verpflichtet, die von ihm erhobenen Befunde samt

allen Unterlagen dem Patienten oder dessen behandelndem Arzt auszufolgen.

Vor Erfüllung dieser Pflicht ist sein Honoraranspruch nicht fällig.

– Hier hatte sich der Facharzt geweigert, die von ihm angefertigten

EKG’s auszufolgen; Argument: Er benötige diese als Beweismittel

gegen allfällige Schadenersatzansprüche. Der OGH lehnte den Honoraranspruch

des klagenden Arztes mit dem Hinweis ab, dass er sich von den besagten

Unterlagen auch Kopien anfertigen könne. | |

|

Der Begriff Fälligkeit ist

auch prozessual von Bedeutung. § 406 ZPO bestimmt,

dass die „Verurteilung zu einer Leistung ... nur zulässig [ist],

wenn die Fälligkeit zur Zeit der Urteilsschöpfung bereits eingetreten

ist.” | Prozessuale

Bedeutung der Fälligkeit |

Während

im bürgerlichen Recht (Verzugs)Zinsen erst ab Eintritt

des objektiven (Schuldner)Verzugs verlangt werden können (und höhere

als die gesetzlichen Zinsen, wenn nicht anders vereinbart, nur bei

verschuldetem Verzug!), ordnet § 353 HGB für „Kaufleute untereinander”

(= zweiseitige Handelsgeschäfte) an, dass sie für ihre Forderungen

schon „vom Tage der Fälligkeit an Zinsen zu fordern” berechtigt

sind. Das gilt aber nicht für Zinseszinsen! | Zinsen |

Die

(Ein)Mahnung: Der Begriff Fälligkeit ist nicht identisch mit dem

der (Ein)Mahnung! Die (Ein)Mahnung iSd § 1334, 2. HalbS ABGB führt

vielmehr die Fälligkeit erst herbei, bewirkt – wie ausgeführt wurde

– Fälligstellung, wenn die konkrete Leistungszeit

weder durch (Partei)Vereinbarung, noch durch die Natur der Sache

bestimmt erscheint. | Fälligkeit und Mahnung |

| |

Mit der Kreditierung (§

1063 ABGB) wird immer wieder die Stundung verwechselt. – Kreditierung

bedeutet ein vertragliches (also gemeinsames) Hinausschieben der

gesetzlich an und für sich anders festgelegten Leistungspflicht

eines Vertragsteils; zB Modifikation der an und für sich bestehenden

Zug-um-Zug-Leistungspflicht des Käufers. Beim Kreditkauf wird von

Anfang an ein Abgehen vom üblichen Zug um Zug-Leistungsaustausch

vereinbart (iSd § 863 ABGB). | Kreditierung

und Stundung |

Stundung dagegen

meint Aufschub des (zB idR bereits vertraglich festgelegten) Fälligkeitszeitpunkts

im Nachhinein. So wenn der Schuldner seinen Gläubiger ersucht, nicht

am 7. Februar bezahlen zu müssen, sondern erst am 17. April. | |

Erfolgt die Stundung vor (der

vereinbarten) Fälligkeit, wird im Zweifel angenommen,

dass der Schuldner (gar) nicht in Verzug gerät; sog verzugshindernde

Stundung. Dies im Gegensatz zur verzugsaufhebenden oder -heilenden

Stundung nach (bereits) eingetretenem Verzug.

– Stundung setzt immer die Zustimmung des Gläubigers voraus. | verzugshinderende

und verzugsheilende Stundung |

| Abbildung 7.10: Fälligkeit, Mahnung, Kreditierung … |

|

Mitunter treten diese juristischen Termini

gehäuft auf; vgl § 30 ABs 1 Z 1 MRG wo im Rahmen der MRG-Kündigung

aus wichtigem Grund auch Fälligkeit, Mahnung und Verzug vorkommen. | |

| |

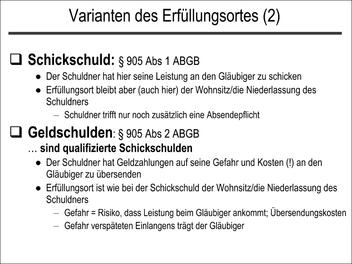

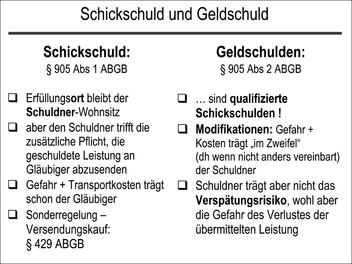

Schick-

und Geldschulden stellen Modifikationen der Leistungspflicht des

Schuldners dar. | |

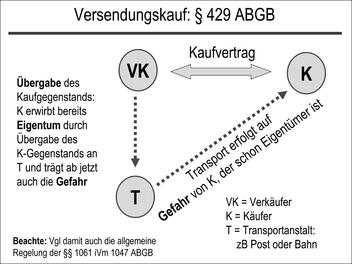

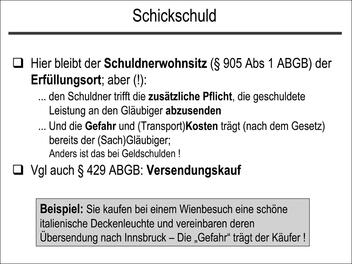

Bei der Schickschuld bleibt der Wohnsitz

des Schuldners der Erfüllungsort. Den Schuldner trifft aber die

zusätzliche Pflicht, die geschuldete Leistung an den Gläubiger abzusenden.

Gefahr und Transportkosten trägt dabei grundsätzlich bereits der

Gläubiger (!). Zum abweichenden Versendungskauf: § 429 ABGB → Die

Schickschuld

| §

905 Abs 1 ABGB |

| |

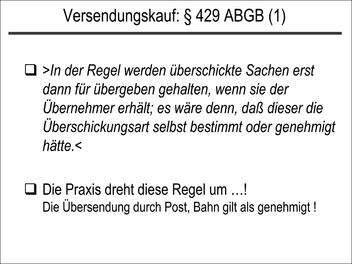

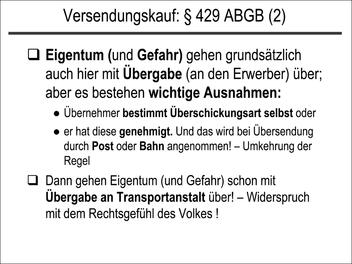

| Abbildung 7.11: Versendungskauf: § 429 ABGB |

|

| Abbildung 7.12: Versendungskauf. § 429 ABGB (1) |

|

| Abbildung 7.13: Versendungskauf. § 429 ABGB (2) |

|

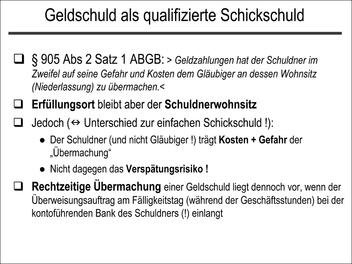

12. Die

Geldschuld als qualifizierte Schickschuld | |

Nach dieser Bestimmung hat der Schuldner

„Geldzahlungen im Zweifel auf seine Gefahr und Kosten dem Gläubiger

an dessen Wohnsitz (Niederlassung) zu übermachen.” Geldschulden

sind demnach qualifizierte Schickschulden. Dies, weil die Gefahr-

und (Transport)Kostenregelung gegenüber der normalen Schickschuld

gesetzlich erneut modifiziert – nämlich „umgedreht” – wird. | §

905 Abs 2 ABGB |

| |

Erfüllungsort für

Geldschulden bleibt aber der Wohnsitz des Schuldners.

Den Schuldner trifft aber – wie bei anderen Schickschulden – eine

zusätzliche Absendungspflicht. Dies mit folgenden Besonderheiten: | |

| •

Der Schuldner trägt

zwar nicht das Verspätungsrisiko,

wenn seine (wie eben beschrieben) rechtzeitig abgesendete Leistung,

bspw durch Säumigkeit oder Fehler der Bank, verspätet zugeht (vgl dazu

das unten wiedergegebene Urteil: SZ 25/199); | |

| •

er trägt aber die Kosten der Übersendung und

(!) die Gefahr des Verlustes, dh also des (Nicht)Ankommens

seiner Leistung; zB: Geldsendung geht Gläubiger nicht oder nicht

vollständig zu oder ist mit höheren Kosten (als erwartet) verbunden.

Der Schuldner muss dann zB nochmals zahlen, unbeschadet seiner allfälligen

Ersatzansprüche gegen das Kreditinstitut. | |

Zur Frage der Kosten von Geldüberweisungen

nach § 905 Abs 2 ABGB vgl EvBl 1999/3: Die Kosten von Geldzahlungen,

so auch die beim Empfänger einzuhebende Postanweisungszustellgebühr,

hat grundsätzlich der Schuldner zu tragen und daher bei der Einzahlung

zu berücksichtigen. – Die Kosten von Erlagscheinen und

deren Verrechnung gehen aber nach der Verkehrssitte zu Lasten des

Gläubigers. | |

Sie liegt dann vor, wenn der Überweisungsauftrag

am Fälligkeitstag noch während der Geschäftsstunden bei der kontoführenden

Bank des Schuldners (!) einlangt. Hier kommt es also nicht auf den Eingang

der Zahlung / des Buchungsauftrags bei der Zahlstelle des Gläubigers

an. Das gilt auch für den elektronischen Zahlungsverkehr. – „Im

Zweifel” (§ 905 Abs 2 ABGB) meint: Wenn von den Parteien nicht anders

vereinbart. | Rechtzeitige

Übermittlung einer Geldschuld |

| |

Bei Geldschulden

ist zwischen Geldbetrags- und Geldwertschulden zu unterscheiden;

eine wichtige, von der Praxis (auch der Rspr!) aber immer wieder

vernachlässigte Unterscheidung. – Erstere sind allenfalls vertraglich,

nicht aber von Gesetzes wegen aufzuwerten, auch wenn der „innere”

Geldwert nachträglich beachtlich gesunken ist; letztere dagegen

schon. Eine Ausnahme statuiert SZ 71/4: Beispiele. | Geldbetrags-

und

Geldwertschulden |

| |

Eine übliche Kaufpreis- oder eine Darlehensschuld ist Geldbetragsschuld;

– eine Unterhalts- oder Schadenersatzleistungspflicht dagegen eine

Geldwertschuld. Die Rspr lässt hier aber Konsequenz vermissen: | |

|

OGH 24. 2. 2000,

6 Ob 154/99m, JBl 2000, 670: Die Wertminderung des Geldes allein

stellt keinen Grund für eine Unterhaltserhöhung dar. Unterhaltsschuld über

den Regelbedarf hinaus wird vom OGH nicht als Geldwertschuld gesehen.

(?) | |

|

|

|

SZ 60/37 (1987):

Selbst bei erheblicher Geldwertveränderung ist eine nicht ausdrücklich

vereinbarte Geldwertanpassung bei Ausübung des Wiederkaufsrechts auszuschließen. | |

|

|

|

SZ 71/4 (1998)

mwH: Bei einer infolge der überlangen Dauer des Entschädigungsverfahrens

von rund 11 Jahren exorbitanten Indexsteigerung von 32 Prozent kann

der Geldwertverfall nicht mehr allein dem Enteigneten als Sonderopfer

auferlegt werden, weshalb es nicht notwendigerweise darauf ankommt,

dass die Geldentwertung rasch erfolgte; teilweise Abkehr von SZ

51/175 (1978): Enteignungsentschädigung für eine

nach dem BundesstraßenG enteignete Liegenschaft als Geldbetragsschuld. | |

|

| |

Nach Art 8 Nr 8 EVHGB kann eine in ausländischer Währung

ausgedrückte Geldschuld, die im Inland zu zahlen ist, in inländischer

Währung erfolgen, es sei denn, dass die Zahlung in ausländischer

Währung ausdrücklich bedungen ist. Die Umrechnung erfolgt dann nach

dem Kurswert, der zur Zeit der Zahlung für den Zahlungsort maßgebend

ist. | |

Neue

Regelung für bestimmte Auslandsüberweisungen: Für grenzüberschreitende

Überweisungen bis zu 50.000 Euro (= 688.015 S) gilt seit 13. August

1999 das ÜberweisungsG, BGBl I 1999/123. Das neue Gesetz regelt

auch die Haftung bei Säumnis oder fehlgeschlagenen Überweisungen,

statuiert Informationspflichten und trifft Anordnungen über die

Kostentragung und die Dauer von Überweisungen. Die Überweisungen

müssen künftig längstens 5 Bankarbeitstage – wenn nicht anders vereinbart

– nach dem Tag der Auftragsannahme durch die Überweisungsbank beim

Institut des/der Begünstigten einlangen und diesem zur Verfügung

stehen. | Auslandsüberweisungen |

Der österreichische Gesetzgeber hat die

Gelegenheit aber nicht dazu genützt, um auch klarere Regeln für

den innerstaatlichen Überweisungsverkehr zu schaffen. | |

| |

Ermittlung des Erfüllungsorts nach Art 5

Z 1 LGVÜ iVm § 905 ABGB: Zum maßgebenden Zeitpunkt für die Bestimmung

des Wohnsitzes oder der Niederlassung des Schuldners vgl EvBl 1999/14: | Art

5 Z 1 LGVÜ |

„Der Ort, an dem die Verpflichtung in Ermangelung

einer Vereinbarung nach dem Gesetz zu erfüllen ist, ist auf Grund

des Kollisionsrechts desjenigen Vertragsstaats zu bestimmen, dessen

Gerichte mit dem Rechtsstreit befasst wurden. – Geldschulden sind

als Schickschulden nach österreichischem Recht am Wohnsitz bzw an

der Niederlassung des Schuldners im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses

zu erfüllen; spätere Änderungen dieses Ortes – wie etwa bei Schuldnerwechsel

– sind unbeachtlich.” | |

13. Entscheidungsbeispiel

zur Frage der korrekten zeitlichen Erfüllung von Geldschulden | |

|

SZ 25/199 (1952): Einzahlung eines

geschuldeten Geldbetrages per Postanweisung am

letzten Tag der Frist. | |

Betreibende Partei = Gläubiger

und Kläger

Verpflichtete (Partei) und Beklagter = Ratenschuldnerin zum 15.

eines jeden Monats bei sonstigem Terminsverlust

Die Verpflichtete schuldete der betreibenden Partei den Betrag von

1.000 S, zahlbar in am 15. eines jeden Monates fälligen Raten von

je 100 S bei Terminsverlust. Die erste Rate, die von der Verpflichteten

am 15.9.1951 beim Postamt M. zur Einzahlung gebracht wurde, ging

erst am 19.9.1951 der betreibenden Partei zu. Da diese inzwischen

unter Geltendmachung des Terminsverlustes Exekution auf den ganzen Betrag

geführt hatte, beantragte die Verpflichtete die Einstellung [der

Exekution] gemäß § 40 EO.

Das Erstgerichtwies den (Einstellungs)Antrag ab.

– Das Rekursgerichtgab ihm statt. – Der OGH bestätigte den

Beschluss des RekursG.

Aus der Begründung: Die Rechtsausführungen des Revisionsrekurses

[der betreibenden Partei] verkennen die entscheidende Rechtsfrage,

die nicht darin zu erblicken ist, ob die Übergabe des Geldbetrages

an die Post bereits als Übermachung der Geldzahlung an den Gläubiger

iSd § 905 Abs 2 ABGB zu gelten hat, sondern darin, ob durch Einzahlung

der 1. Rate von 100 S am Fälligkeitstage beim Postamt M. mittels Postanweisung

die Verpflichtete im Hinblick darauf in Verzug geraten ist, dass

der Betrag bei der betreibenden Partei erst am 19.9.1951 eingegangen

ist. Die modernen Formen des Zahlungsverkehrs bringen es mit sich,

dass Schulden, wenn sie nicht zweckmäßig durch bargeldlosen Zahlungsverkehr

im Wege des Clearing oder wenigstens durch Einzahlung auf ein Bank-

oder Postsparkassenscheckkonto des Gläubigers erfolgen, in welchem

Fall die Bank oder Postsparkasse als Zahlungsstelle des Gläubigers

fungiert, im Wege des Geldbriefes oder Postanweisungsverkehrs oder

der Postsparkassenzahlungsanweisung oder Postzahlungsanweisung getilgt

werden. Wenn der Gläubiger nicht bestimmte Zahlungsformen

ausdrücklich vorgeschrieben hat (§ 429 ABGB),

kann der Schuldner jede dieser verkehrsüblichen Zahlungs- und Übersendungsarten

wählen und muss angenommen werden, dass der Gläubiger damit einverstanden

ist. [Vgl dazu die Ausführungen in der anschließenden Rubrik

"Beachte".] Die Übermachung der Geldschuld an den Gläubiger gilt

allerdings erst dann als bewirkt, wenn die Postanstalt den ihr durch

Postanweisung oder Postsparkassenzahlungsanweisung übergebenen Betrag

dem Gläubiger auszahlt. Unabhängig davon ist jedoch die Frage zu

beurteilen, ob der Schuldner, wenn er bspw die verkehrsübliche Zahlungs-

und Übersendungsart des Postanweisungsverkehrs gewählt hat, durch

Einzahlung des Betrages beim Postamt am Fälligkeitstag von allen

vertraglichen oder gesetzlichen Verzugsformen befreit wird. Diese

Frage wurde vom OGH ... ausdrücklich bejaht. Geldzahlungen

sind nach § 905 ABGB vom Schuldner auf seine Gefahr

und Kosten dem Gläubiger zu übermachen. Dadurch werden

sie jedoch nicht zu Bring-, sondern sie bleiben Schickschulden.

Am gesetzlichen Erfüllungsorte (Wohnsitz oder Niederlassung des

Schuldners) ändert sich dadurch nichts. Es genügt daher, wenn der

Schuldner innerhalb der Zahlungsfrist an seinem Wohnorte (Niederlassung),

indem er von einer der verkehrsüblichen Zahlungs- und Übersendungsarten

Gebrauch machte, eine Handlung setzt, welche in ihrer Wirkung zur

Befriedigung des Gläubigers und speziell bei einer Geldforderung

dazu führen muss, dass der geschuldete Geldbetrag in die Hand des

Gläubigers gelangt. Damit hat der Schuldner die Zahlungshandlung

bereits begonnen und die Tilgung seiner Verbindlichkeit hängt nur

mehr von der Bedingung ab, ob der Betrag tatsächlich in die Hand

seines Gläubigers gelangt ist oder nicht, da der Schuldner das Risiko

der von ihm gewählten Zahlungsart zu tragen hat. Mit Übergabe

des Geldbetrags an das Postamt trägt sohin der Schuldner nur mehr

die Gefahr des Verlustes, nicht aber der Verspätung der Geldübersendung.

Da die am Fälligkeitstag mittels Postanweisung beim Postamt M. zur

Einzahlung gebrachte Rate von 100 S der betreibenden Partei am 19.9.1951

tatsächlich zugegangen ist, erscheint auch die Bedingung der tatsächlichen Übermachung

des Geldbetrages an den Gläubiger erfüllt. Der Ansicht des RekursG,

wonach die Verpflichtete nicht in Verzug geraten und somit auch

der vereinbarte Terminsverlust nicht eingetreten ist, haftet daher

kein Rechtsirrtum an. | |

|

| |

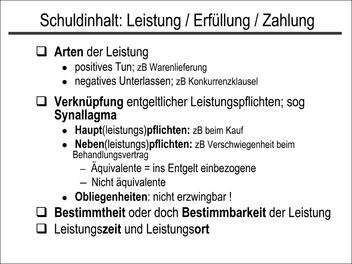

| Abbildung 7.14: Schuldinhalt: Leistung / Erfüllung / Zahlung |

|

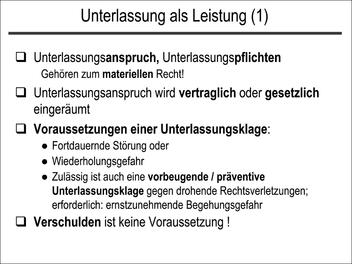

| Abbildung 7.15: Unterlassung als Leistung (1) |

|

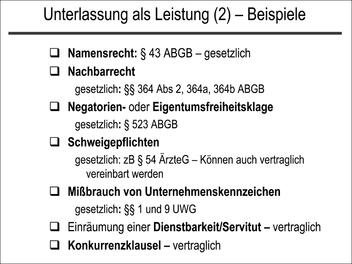

| Abbildung 7.16: Unterlassung als Leistung (2) |

|

| Abbildung 7.17: Bestimmtheit der Leistung |

|

| Abbildung 7.18: Haupt- und Neben(leistungs)pflichten (1) |

|

| Abbildung 7.19: Haupt- und Neben(leistungs)pflichten (2) |

|

| Abbildung 7.20: Leistungszeit und Leistungsort (1) |

|

| Abbildung 7.21: Leistungszeit und Leistungsort (2) |

|

| Abbildung 7.22: Leistungszeit und Leistungsort (3) |

|

| Abbildung 7.23: Leistungszeit: § 904 ABGB |

|

| Abbildung 7.24: Leistungsort: § 905 ABGB |

|

| Abbildung 7.25: Varianten des Erfüllungsorts (1) |

|

| Abbildung 7.26: Varianten des Erfüllungsorts (2) |

|

| Abbildung 7.27: Schickschuld |

|

| Abbildung 7.28: Schickschuld und Geldschuld |

|

| Abbildung 7.29: Geldschuld als qualifizierte Schickschuld |

|

14. Die

Wahlschuld oder Alternativobligation | |

Das ABGB regelt

sie in den §§ 906 und 907 in unmittelbarem Anschluss an die §§ 904

und 905, welche Zeit und Ort der

Leistung bestimmen helfen. – Die Wahlschuld, als Möglichkeit zwischen mehreren

Leistungen wählen zu können, betrifft dagegen die inhaltliche

Ausgestaltung einer Schuld. – Geschuldet werden danach

– von Anfang an – zwei oder mehrere Leistungen, von denen aber nur

eine zu erbringen ist. | §§ 906, 907 ABGB |

| |

Abzugrenzen

ist die Wahlschuld von der Gattungsschuld, bei

der nicht zwei oder mehrere Leistungen, sondern nur eine, wenn auch

eine gattungsmäßig bestimmte, Leistung geschuldet wird. – Auch bei

der Wahlschuld kann aber das Geschuldete wieder

nach Stück/en (Wahl zwischen zwei Kunstwerken) oder der Gattung

nach (Wahl zwischen Äpfeln und Birnen) bestimmt sein. – Im jüngeren

Schrifttum glauben manche, diesen Unterschied nicht mehr beachten

zu müssen. | Abgrenzung von der Gattungsschuld |

| |

§

906 ABGB stellt klar, dass das Wahlrecht nach dem

Gesetz dem Verpflichteten zusteht, der aber von

der „einmal getroffenen Wahl für sich allein nicht abgehen” kann.

– Häufig wird aber das Wahlrecht dem Gläubiger eingeräumt

(HS 229) und es kann auch einem Dritten überlassen werden. | Wahlrecht |

|

OGH 5. 5. 1933,

SZ 15/119: Hat der Gläubiger die Wahl zwischen mehreren Leistungen,

muß er sein Wahlrecht schon in der Klage ausüben. | |

|

|

|

WBl 1987, 165 =DRdA

1990, 60: Die Bindung des Berechtigten an seine einmal getroffene

Wahl gilt auch bei Dauerschuldverhältnissen, es

sei denn, die Parteien haben etwas anderes vereinbart. | |

|

|

|

ZAS 1985, 20: Wurde

dem Arbeitnehmer ein Wahlrecht zwischen der Inanspruchnahme von Überstundenvergütung und Zeitausgleich eingeräumt,

ist er an die (im Einzelfall) getroffene Wahl gebunden. | |

|

|

|

GlUNF 7691 (1915):

Wahlrecht eines Ausgedingsberechtigten zwischen

Naturalverköstigung und Ersatzleistung in Geld. | |

|

Verzögert der Schuldner die

ihm zustehende Wahl, gerät er in Schuldnerverzug, wählt der Gläubiger nicht,

hat dies seinen Annahmeverzug zur Folge. – Klagt bspw der Gläubiger

den in Verzug geratenen Schuldner auf Leistung, hat er alternativ

(iSd Inhalts der Wahlschuld) zu klagen. Eine sich allenfalls daran

anschliessende Exekution ist aber bloss auf eine Leistung

zu richten. | Verzögerung und Vereitelung der Wahl |

Bei

Vereitelung des Wahlrechts – bspw bei Untergang eines Wahlgegenstandes,

sie mag verschuldet sein oder nicht (Zufall), ist zu unterscheiden: | Vereitelung des Wahlrechts |

| •

Reine Auswahlschuld:

Hier überwiegt das Interesse des Wahlberechtigten an der Wahl, das

bspw durch den Untergang beschränkt wurde oder ganz weggefallen

ist. Das ABGB spricht davon (§ 907), dass ein solcher Vertrag „mit

Vorbehalt der Wahl geschlossen” werde, was als Bedingung der freien

Wahlmöglichkeit zu verstehen ist; § 901 ABGB: Die Wahl wurde iS

dieser Bestimmung „ausdrücklich [oder schlüssig] zur Bedingung gemacht”.

Der Vertrag muss daher vom Wahlberechtigten nicht zugehalten werden,

er kann zurücktreten. – Es kommt in diesem Fall also nicht etwa

zur Konzentration auf die verbleibenden (Wahl)Möglichkeiten. | reine

Auswahlschuld |

| •

Nichtreine oder unbedingte

Wahlschuld: Hier steht das Sicherungsintersse an der Leistungserbringung

im Vordergrund, weshalb es zur Konzentration auf die verbleibende/n

Möglichkeit/en kommt. Für eine verschuldete Vereitelung ist

einzustehen und der Wahlberechtigte ist so zu stellen wie er stünde,

wäre die Vereitelung nicht erfolgt. Es kann aber auch Schadenersatz

für das untergegangene Stück gewählt werden. | nichtreine Auswahlschuld |

| •

Rspr und ein wohl überwiegender Teil des Schrifttums

(Reischauer, Koziol) gewähren dem Geschädigten nach § 1323 ABGB

ein Wahlrecht zwischen Naturalherstellung und Geldersatz,

was nicht dem ABGB entspricht. Das Argument, dass die Naturalrestitution

schon dann „untunlich” sei, wenn sie nicht gewünscht werde, überzeugt

nicht. – Das Gesetz legt die Latte höher. Damit wird ein signifikantes

Charakteristikum des ABGB gegenüber dem römischen Recht aufgeweicht. | |

Abzugrenzen ist

die Wahlschuld von der Ersetzungsbefugnis / facultas

alternativa, bei der nur eine Leistung in obligatione geschuldet

wird und der Gläubiger auch nur diese Leistung fordern kann, während

der Schuldner sich auch durch das Erbringen einer Ersatzleistung

von seiner Schuld befreien kann. | Ersetzungsbefugnis |

| |

| |

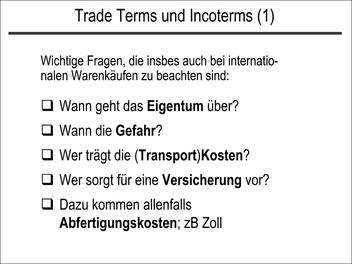

IV. Trade

Terms und Incoterms | |

1. Überlegungen

zur Sicherheit der Leistung | |

Im

Zusammenhang mit dem Festlegen der konkreten Leistung zwischen Gläubiger

und Schuldner, gilt es weiteres zu bedenken; insbesondere die Sicherheit,

dass der Gläubiger die vereinbarte Leistung auch tatsächlich (rechtzeitig)

erhält und dabei ist zu überlegen, wann gewisse Risiken im Rahmen

der Leistungserbringung / Erfüllung vom Schuldner auf den Gläubiger

übergehen (sollen). Denn neben der dispositivgesetzlichen Regelung

besteht im Schuldrecht immer auch die Möglichkeit, vom Gesetz abweichende

vertragliche Regeln zu vereinbaren, um ein optimales Anpassen an

die Regelungsbedürfnisse des Einzelfalls und dadurch größte Sach-

und Lebensnähe zu erreichen. | |

| |

Hier haben sich

folgende rechtliche Fragen (weltweit) als bedeutsam

erwiesen: | Wichtige Fragen |

| •

Wann soll das Eigentum übergehen?; | |

| •

wann die Gefahr ?

Wobei Gefahr hier bedeutet, wer (Gläubiger oder Schuldner) den Nachteil

des zufälligen (!) Untergangs oder der zufälligen Beschädigung /

Verschlechterung der Ware / Leistung (zwischen Vertragsschluss und

Übergabe) zu tragen hat. | |

| •

Wer

hat die – oft beträchtlichen – (Transport)Kosten zu

tragen? | |

| • Und wer hat für eine allfällige Versicherung des

Leistungsgegenstandes vorzusorgen und aufzukommen? | |

| •

Auch die Fragen von Export- und Importabfertigung spielen

(bei internationalen Warenkäufen außerhalb der EU) eine Rolle, zumal

sie Zeit braucht und Kosten verursacht. | |

| |

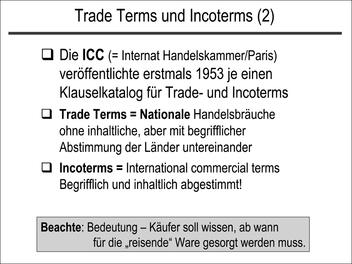

2. Internationaler

Warenkauf | |

Der sich

in unserem Jahrhundert rasch ausbreitende internationale

Warenkauf hat früh im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden

Warenlieferungen Regeln und Bezeichnungen entwickelt, auf die idF

kurz eingegangen werden soll: | |

| •

die Trade Terms (=

nationale Handelsbräuche) und | |

| •

die Incoterms (=

International Commercial Terms). | |

Die Internationale Handelskammer (ICC) in Paris veröffentlichte

erstmals 1953 je einen Klauselkatalog für Trade- und Incoterms.

Ihre Kenntnis ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil insbesondere

Käufer wissen müssen, ab wann sie zB für die „reisende” Ware selber

vorsorgen müssen. – Wie das Handelsrecht überhaupt, ist auch der

internationale Warenverkehr auf rasche und sichere Geschäftsabwicklung

angewiesen, wozu (kurze) Käuferklauseln beitragen können. | |

Trade

Terms = Länderweise, also nationale Sammlung

von Handelsbräuchen, ohne inhaltliche Abstimmung (der Länder) untereinander;

wohl aber begrifflich. | |

| |

Die TRADE-

und INCOTERMS müssen, um Vertragsbestandteil zu werden, wie AGB

oder ein Eigentumsvorbehalt, von beiden Parteien vereinbart werden.

– Funktional sollen sie auch dazu beitragen, Rechtsstreitigkeiten

und Missverständnisse auszuräumen, weil auch gleiche Klauselbezeichnungen

in den einzelnen Ländern (Trade Terms) doch verschiedene inhaltliche

Bedeutung besitzen können. | Incoterms-Klauseln

1990

(= International Commercial Terms) – Beispiele |

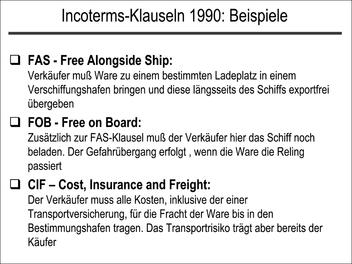

EXW – Ex Works: Abnahmeklausel,

die Verkäufer nur verpflichtet, die Ware in seinem Werk zur Verfügung zustellen.

Käufer muss Ware dort abholen und trägt allein Transportkosten und

Transportrisiko. | |

FCA – Free Carrier: Verkäufer muss die

zur Ausfuhr freigemachte Ware einem von Käufer benannten Frachtführer übergeben;

erst hier geht Risiko auf Käufer über. | |

FAS – Free Alongside Ship: Verkäufer muss

Ware zu einem bestimmten Ladeplatz in einem Verschiffungshafen bringen

und diese an der Längsseite des Schiffs übergeben. Ware muss aber

von Verkäufer exportfrei gemacht werden. | |

FOB – Free on Board: Zusätzlich zu den

Verpflichtungen aus der FAS-Klausel muss Verkäufer hier das Schiff

noch beladen. Gefahrübergang erfolgt, wenn die Ware die Reling überschreitet. | |

CFR – Cost and Freight: Verkäufer hat für

die Fracht der Ware bis in den Bestimmungshafen zu sorgen und dafür alle

Kosten zu tragen. | |

CIF – Cost, Insurance and Freight: Zusätzlich

zur CFR-Klausel ist Verkäufer verpflichtet, eine TransportVers abzuschließen

und dafür die Kosten zu tragen. (Das Transportrisiko trägt hier

aber bereits Käufer.) | |

CPT

– Carrige paid to (named place): Verkäufer hat Frachtkosten

bis zu einem namentlich anzuführenden Bestimmungsort zu tragen.

Gefahrübergang erfolgt (aber bereits) mit der Warenübergabe an Frachtführer. | |

CIP – Carriage and Insurance paid to (named place):

Verkäufer muss zusätzlich zur CPT-Klausel auf seine Kosten eine

TransportVers abschließen. | |

DAF – Delivered at Frontier: Ware muss

von Verkäufer zur Ausfuhr freigemacht und an einer benannten Stelle

des Grenzortes zur Verfügung gestellt werden. | |

DDU – Delivered duty

unpaid: Ware muss an einem bestimmten Ort des Importlandes

zur Verfügung gestellt werden. Alle Kosten – mit Ausnahme der Zölle

Steuern und sonstigen Abgaben – und die Gefahr trägt bis dorthin Verkäufer. | |

DDP – Delivered duty paid: Zusätzlich zur

DDU-Klausel sind hier auch noch alle Zölle und Abgaben vom Verkäufer

zu tragen. Diese Klausel beinhaltet die umfangreichsten Verkäuferverpflichtungen. | |

| Abbildung 7.30: Trade Terms und Incoterms (1) |

|

| Abbildung 7.31: Trade Terms und Incoterms (2) |

|

| Abbildung 7.32: Incoterms-Klauseln 1990: Beispiele |

|

V. Erlöschen

der Schuld: Zahlung / Erfüllung und andere Endigungsgründe | |

| |

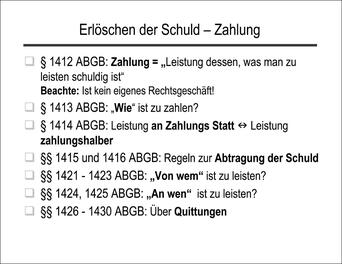

Das ABGB spricht von „Zahlung”

(als Oberbegriff) und meint damit ganz allgemein: Leistung, Erfüllung.

– Am Beginn des Dritten Hauptstücks des ABGB, das „Von der Aufhebung

der Rechte und Verbindlichkeiten” handelt, führt § 1412 ABGB aus: | |

„Die Verbindlichkeit wird vorzüglich durch die

Zahlung, das ist: durch die Leistung dessen, was man zu leisten schuldig

ist, aufgelöst (§ 469 ABGB).” | |

| |

Durch Zahlung / Erfüllung endet also idR ein bestehendes

Schuldverhältnis. Der Leistungsaustausch wird damit abgeschlossen.

Von diesem Regelfall geht das ABGB in § 1412 aus.

– Aber es gibt neben der Erfüllung / Leistung ieS weitere Endigungsgründe

von Schuldverhältnissen, bspw den (Schuld)Erlass oder einen Rücktritt

vom Vertrag. Vgl die folgende Darstellung: | |

| •

Gerichtliche Hinterlegung (als Erfüllungssurrogat)

bei Gläubigerverzug: § 1425 ABGB → Voraussetzungen

und Rechtsfolgen des Gläubigerverzugs: §§ 1419 und 1425 ABGB

| Endigungsgründe

neben der Erfüllung |

| •

Rücktritt vom Vertrag: gesetzlich (§ 918 ABGB)

und vertraglich | |

| •

Leistung an Zahlungs Statt; § 1414 ABGB → Leistung

an Zahlungs Statt

| |

| •

Einvernehmliche Beendigung;

römR: contrarius actus | |

| •

Zeitablauf und

außerordentliche Kündigung → KAPITEL 6: Bedeutung

der Unterscheidung. | |

| •

Aufrechnung /

Kompensation; §§ 1438 ff ABGB → KAPITEL 15: Aufrechnung

/ Kompensation. | |

| •

Vereinigung von Schuldner-

und Gläubiger-Stellung; sog Konfusion: §§ 1445 f ABGB | |

| •

Verzicht/Entsagung:

§ 1444 ABGB (Das Gesetz spricht für die Annahme eines einseitigen

Rechtsgeschäftes!) | |

| •

Tod | |

| • Bedingungseintritt: auflösende Bedingung → KAPITEL 13: Aufschiebende

und

auflösende Bedingung. | |

| |

Die Zahlungsmoral ist, zumal in Krisenzeiten,

nicht die beste. Österreich liegt allerdings diesbezüglich im europäischen

Mittelfeld. – Zur neuen Verzugszinsenregelung (EU) →

Verzugsfolgen

| |

|

OGH 21.

12. 2000, 8 Ob 325/99y, SZ 73/207 = EvBl 2001/99: Als Sicherstellung

für ein Darlehen akzeptieren die solidarisch haftenden Darlehensschuldner

je einen Wechsel in der Höhe der Darlehenssumme. Ein Schuldner zahlt

bei Fälligkeit und lässt sich die Darlehensforderung abtreten. Anschließend

erhebt er gegen seinen Mitschuldner die Wechselzahlungsklage.

– OGH: Ist bei nach außen solidarisch haftenden Schuldnern im Innenverhältnis

letztlich nur einer zur Abdeckung der Schuld verpflichtet, führt

die Legalzession (vom Darlehensgläubiger an den im Innenverhältnis

nicht haftenden, aber die Schuld begleichenden, Schuldner) nicht

zum Erlöschen der Forderung nach § 1445 ABGB (Vereinigung/Konfusion). | |

|

2. Dogmatisches

Verständnis der „Zahlung” | |

Die Erfüllung oder Zahlung

ist nach hA kein eigenes Rechtsgeschäft, insbesondere liegt darin

kein Erfüllungsvertrag. | |

| |

| Abbildung 7.33: Erlöschen der Schuld – Zahlung |

|

3. „Wie” ist zu

zahlen?: § 1413 ABGB | |

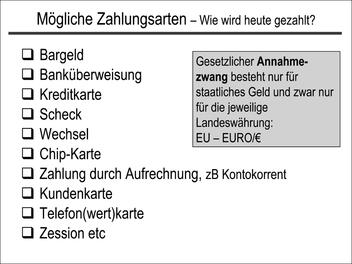

Das

Gesetz bestimmt, dass der Gläubiger gegen seinen Willen weder

gezwungen werden kann, „etwas anderes anzunehmen, als dieser zu

fordern hat, noch der Schuldner etwas anderes zu leisten, als er

zu leisten verbunden ist.” – Das gilt für Zeit, Ort und Art der

Leistung. | |

| Abbildung 7.34: Mögliche Zahlungsarten – Wie wird heute gezahlt? |

|

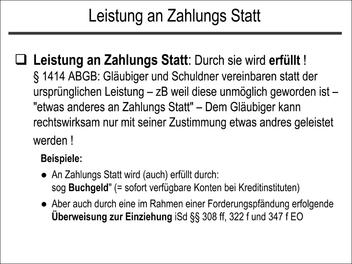

§ 1414

ABGB: „Wird, weil der Gläubiger und der Schuldner einverstanden

sind, oder weil die Zahlung selbst unmöglich ist, etwas anderes

[als das Geschuldete] an Zahlungs Statt gegeben; so ist die Handlung

als ein entgeltliches Geschäft zu betrachten.” | Leistung

an Zahlungs Statt |

Die Leistung an Zahlungs Statt

ist Novation / Neuerungsvertrag → Novation

oder Neuerungsvertrag Sie

kann nicht einseitig erfolgen. Es liegt eine Änderung des Hauptgegenstandes

einer Forderung – eben der geschuldeten Leistung – vor. | |

Durch

die Leistung an Zahlungs Statt wird aber rechtswirksam erfüllt!

Gläubiger und Schuldner kommen überein, statt der ursprünglichen

Leistung – zB weil diese unmöglich geworden ist – „etwas anderes

an Zahlungs Statt” zu leisten/anzunehmen. Dem Gläubiger kann aber

rechtswirksam nur mit seiner Zustimmung etwas anderes als das ursprünglich

Vereinbarte geleistet werden. – An Zahlungs Statt wird heute auch

durch sog Buchgeld, dh sofort verfügbares Geld auf Konten bei Kreditinstituten,

geleistet; aber auch durch eine im Rahmen einer Forderungspfändung erfolgende

Überweisung zur Einziehung iSd §§ 308 ff, 322 f und 347 f EO. | Buchgeld |

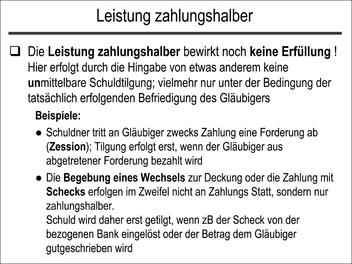

Von

der Leistung an Zahlungs Statt ist die Leistung zahlungshalber zu

unterscheiden. | |