Vorbemerkungen

zum Studium | |

| |

| |

| |

|

Die Rechtswissenschaft ist eine schöne und alte, schon in der griechischen Antike entstandene Wissenschaft.

Als Wissenschaft hat sie sich um eine objektive Darstellung und

Erklärung der behandelten Fragen und Probleme zu bemühen. Wissenschaft

soll – vom Anspruch her – wertfrei in dem Sinne sein, dass durch

sie nicht verdeckte (subjektive) Werturteile befördert werden. Dieses

Ziel gilt es emsig und redlich anzustreben. Allfällige Werturteile

sind als solche zu kennzeichnen. Aber der Umgang mit Werten will

gelernt sein. – Wissenschaft verlangt demnach „einiges” von ihren Akteuren,

und Wissenschaftler/innen, die sich etwas „durchgehen” lassen, sind

in Wahrheit keine. Das sollte uns aber nicht daran hindern, eine

(persönliche) Meinung zu haben und diese auch zu vertreten. Aus

Überzeugung, nicht aus Opportunismus. | Rechtswissenschaft

als Wissenschaft |

Max Weber,

Die ‚Objektivität’ sozialwissenschaftlicher Erkenntnis; derselbe,

Der Sinn der ‚Wertfreiheit’ der Sozialwissenschaften; Vom inneren

Beruf zur Wissenschaft; Der Beruf zur Politik: alle diese Beiträge

finden sich im Sammelband – M. Weber,

Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik (19684).

Dazu: D. Käsler, Max

Weber. Eine Einführung in Leben, Werk und Wirkung (1995). | |

Der

Umgang mit Werten (Werturteilen) ist schwierig. Und der erste Schritt

ihrer rechtlichen „Bewältigung” besteht darin, sie zu erkennen und

als solche aufzuzeigen. Denn es wird immer wieder behauptet, wertfrei

zu argumentieren, mag das auch nicht zutreffen. – Eigene (bewusste) Wertungen

„auf den Tisch” zu legen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein.

Das Studium hat daher auch den Umgang mit Werten und Wertentscheidungen

zu lehren und Möglichkeiten zu bieten, sich darin zu üben. Wertfreiheit,

wie sie hier verstanden wird, bedeutet demnach nicht, dass Werte rechtlich

keine Rolle spielen (dürfen), sondern nur, dass sie redlich aufgezeigt

und – soweit möglich – bewusst verwendet werden sollen. Dazu kommt,

dass Einseitigkeiten vermieden werden sollen, vielmehr die „Mitte”

zu suchen ist. Wahre Wissenschaft lebt daher – um es mit Michel

Foucault auszudrücken – von einem tiefen „Willen zum Wissen”

und zur „Wahrheit”. Eigene Störfaktoren – wie Macht-

und Einflussstreben, persönlicher Ehrgeiz, unreflektierte Überzeugungen oder

ökonomische Interessen – sollten ebenso ausgeschaltet werden wie

ein Vorgehen, das Fehler nur bei anderen sucht. Wissenschaft dient

auch nicht dazu, anderen – dies mag die Wirtschaft, die Politik

oder Private betreffen – Gefälligkeiten zu erweisen, mag das auch

immer wieder erwartet werden und zudem einträglich sein. Wissenschaft

ist demnach nicht nur ein formal kritisches Unternehmen, sondern

vor allem auch ein inhaltlich-werthaft forderndes selbstkritisches

Unterfangen. Das bedeutet: Sich selbst und das, was man bisher gedacht

hat, immer wieder in Frage zu stellen; was auf die griechisch-appollinische

Forderung des „Erkenne Dich selbst” (Gnóthi Sautón)

hinausläuft. – Dazu kommt, dass sich das Rechtsdenken der ihm seit

Solon auferlegten Verpflichtung bewusst sein muß, dass alle vor

dem Recht gleich sind (Iso-Nomia) und diese tiefe griechische Einsicht

noch heute als Omphalos/Nabel des europäischen Rechtsstaates gelten

muß. | Zum Umgang mit Werten in der Wissenschaft |

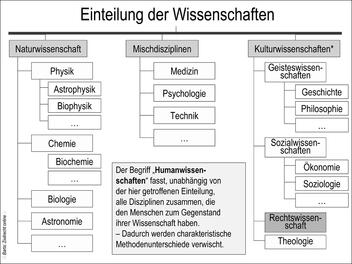

Die Rechtswissenschaft zählt mit

den Geistes- und – den Sozialwissenschaften (Soziologie, Ökonomie

oder Politikwissenschaft etc), zu denen sie in einem weiten Sinne

gehört (vgl Kapitel 18 B), zu den Kulturwissenschaften. Die große

Einteilung in Natur- und Kulturwissenschaften befriedigt zwar –

wie andere Einteilungen – auch nicht völlig, erscheint aber brauchbarer

als andere. Das Unbefriedigende an dieser Einteilung liegt darin,

dass natürlich auch die Naturwissenschaften kulturabhängig betrieben

werden, was für die Physik oder Biologie als „reine” Naturwissenschaften ebenso

gilt wie etwa für die Medizin als Mischdisziplin. – Die Unterscheidung

wird aber plausibel damit begründet, dass sich die Naturwissenschaften

mit der Natur, als dem vom Menschen Vorgefundenen und nicht Abänderbaren

befassen, während sich die Kulturwissenschaften mit dem vom Menschen

selbst kulturell Hervorgebrachten, das nicht unabänderlich ist,

auseinandersetzen; vgl Dahmer, Soziologie nach einem barbarischen

Jahrhundert (2001). Aber auch diese Grenzziehung ist mittlerweile unsicher geworden. | Natur- und

Kulturwissenschaften |

| Abbildung 0.1: Die Einteilung der Wissenschaften |

|

| |

Es

erscheint von Vorteil schon am Beginn des Studiums eine ungefähre

Vorstellung vom Standort der eigenen Disziplin im Kanon der Wissenschaften

zu besitzen, zumal dies die eigene Orientierung fördert und Zusammenhänge

und Unterschiede besser erkennen und verstehen lässt. | Standort der eigenen Disziplin |

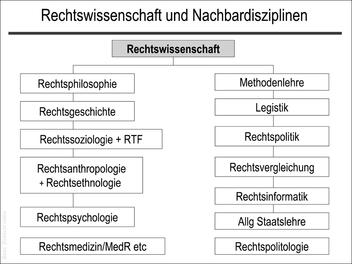

Rechnung

getragen wird diesem Ansatz dadurch, dass im Rahmen des hier Möglichen

gezielte Grenzüberschreitungen von der Rechtswissenschaft hin zu

Nachbardisziplinen erfolgen; vgl Kapitel 18. Das gilt insbesondere

für gewisse Bindestrich-Disziplinen wie: Rechts-Geschichte, Rechts-Philosophie,

Rechts-Soziologie und Rechts-Tatsachenforschung, aber auch die ökonomische

Analyse des Rechts. Vieles ist hier aber noch auf Entwicklung angelegt. | Bindestrich-Disziplinen |

Die von

der Rechtswissenschaft vernachlässigte Wissenschaftsgeschichte könnte

uns vieles lehren, was große Vertreter des Fachs uns noch heute

zu sagen haben: insbesondere die oft hartnäckigen „Erkenntnishindernisse”,

Brüche und Irrtümer, aber auch die großartigen Einsichten und Erkenntnisgewinne,

die den Weg (je)der Wissenschaft, auch der eigenen, säumen. Die

Wissenschaftsgeschichte kann daher als Versuch und Weg bezeichnet

werden, aus eigenen und fremden Fehlern zu lernen. Freilich muß

man das wollen. Der französische Wissenschaftshistoriker G. Bachelard erblickt

in der Wissenschaftsgeschichte „eine Schule, in der man urteilt

und zu urteilen lehrt”. | Wissenschaftsgeschichte |

| |

| Abbildung 0.2: Rechtswissenschaften und Nachbardisziplinen |

|

| |

Als Wissenschaft hat sich die Jurisprudenz,

wie andere Disziplinen, um ihr Ausdrucksmittel zu bemühen: die Sprache.

Sprache – mündlich wie schriftlich – hat uns daher ein Anliegen

zu sein. Und dies nicht nur aus ästhetischen Gründen. Eine klare

und einfache Sprache vermeidet oder mindert Missverständnisse und

Fehler und gerade davon gibt es im rechtlichen Bereich genug. Sprachschulung

ist demnach auch ein (wissenschafts)disziplinäres Anliegen des Rechtsdenkens.

– Sie glauben doch nicht, dass das vermurkste und oft weder grammatikalisch

korrekte, noch sprachlich ansprechende Juristen- oder Schriftsatzdeutsch

wie es unter Anwälten und Richtern, in Verwaltung und Wissenschaft

verbreitet ist, das Non-plus-ultra deutscher Ausdrucksfähigkeit

sei. – Sie sollten das auch später nicht vergessen und dabei bedenken,

dass sie mit ihrer Sprache nicht nur ihre fachliche, sondern auch

ihre menschliche Sensibilität schulen. | Zur

Rechts-Sprache |

| |

Weitere Hinweise für das Studium Im

Lehrbuch finden sich auch Hinweise zu Lernunterlagen und überhaupt

zum Studium; Gesetzbücher, Lehrbücher und die Art des Studierens.

Sie sollten auch keine Angst haben, in der Lehrveranstaltung Fragen

zu stellen, vielmehr Zweifel und Unklarheiten offen ansprechen.

Wir erblicken darin als Lehrende Vertrauen, das sie uns entgegenbringen

und bemühen uns, es zu rechtfertigen. Es ist unser Ziel, Ihnen die

Grundzüge der Rechtswissenschaft und des Zivilrechts näher zu bringen.

Dies dadurch, dass wir von Alltagssituationen und bekannten Rechtsinstituten

– etwa dem Kauf – ausgehen, und von hier aus Schritt für Schritt

zu Schwierigerem vorstoßen. Wir wollen dabei gemeinsam versuchen,

erste juristische Erfahrungen zu sammeln. Und Erfahrungen sammeln

bedeutet: Fehler machen zu dürfen, und diese lernend zu überwinden

(K. Popper).des Studierens.

Sie sollten auch keine Angst haben, in der Lehrveranstaltung Fragen

zu stellen, vielmehr Zweifel und Unklarheiten offen ansprechen.

Wir erblicken darin als Lehrende Vertrauen, das sie uns entgegenbringen

und bemühen uns, es zu rechtfertigen. Es ist unser Ziel, Ihnen die

Grundzüge der Rechtswissenschaft und des Zivilrechts näher zu bringen.

Dies dadurch, dass wir von Alltagssituationen und bekannten Rechtsinstituten

– etwa dem Kauf – ausgehen, und von hier aus Schritt für Schritt

zu Schwierigerem vorstoßen. Wir wollen dabei gemeinsam versuchen,

erste juristische Erfahrungen zu sammeln. Und Erfahrungen sammeln

bedeutet: Fehler machen zu dürfen, und diese lernend zu überwinden

(K. Popper). | Hinweise

für das Studium |

Lerntechnisch empfiehlt

es sich, den Stoff von Kapitel zu Kapitel zu wiederholen, weil sonst

am Ende zuviel zusammenkommt; repetitio est mater studiorum: Wiederholung

ist die Mutter der Studierenden. Stoff-Wiederholung ist auch deshalb

nötig, weil sich mancher Text erst nach Kenntnis späterer Ausführungen

voll erschließt. – Der schriftliche Text des Lehrbuchs wird durch

den mündlichen Vortrag ergänzt.empfiehlt

es sich, den Stoff von Kapitel zu Kapitel zu wiederholen, weil sonst

am Ende zuviel zusammenkommt; repetitio est mater studiorum: Wiederholung

ist die Mutter der Studierenden. Stoff-Wiederholung ist auch deshalb

nötig, weil sich mancher Text erst nach Kenntnis späterer Ausführungen

voll erschließt. – Der schriftliche Text des Lehrbuchs wird durch

den mündlichen Vortrag ergänzt. | repetitio est mater studiorum |

Der Lernstoff wird durch Normaldruck gekennzeichnet, der Kleindruck weist weiterführende Hinweise, Wiederholungen udgl aus. Dem Überblick und der Wiederholung dienen auch die Marginalien, die insbesondere ein rasches Wiederholen bereits "studierter" (!) Stoffteile ermöglichen sollen. | |

Beim Lernen sollte von Anfang an auf „Überblick”

geachtet werden. Es ist nämlich weniger wichtig alle Details zu

wissen, als das Wesentliche und den „roten Faden” des Zusammenhangs

zu erkennen und zu behalten. Dabei ist stets auf das Naheliegende

zu achten, zumal die Jurisprudenz eine handlungsorientierte, lebensnahe

und der Praxis zugewandte Disziplin ist. – Dies durchaus im Sinne

der bekannten und lehrreichen philosophiegeschichtlichen Anekdote,

wonach Thales von Milet, der Begründer der ionisch-griechisch-abendländischen

(Natur)Philosophie, beim nächtlichen Beobachten der Sterne in einen

Brunnen stürzte und von einer dies beobachtenden thrakischen Magd

schallend ausgelacht wurde. Die Lehre aus dieser Geschichte für

uns ist unschwer zu ziehen! Philosophische Weisheit kann allenfalls sogar 'weltfremd'

sein, nicht aber das Rechtsdenken. – Ein wichtiger Leitgedanke schon

am Anfang des Studiums sollte es daher sein: „Ein klarer Überblick

ist oft wichtiger als die Kenntnis der Einzelheiten.” (Epikur) | Auf „Überblick”

achten |

| |

Die

auch in der Lehrveranstaltung verwendeten „Folien” (Skizzen, Graphiken)

bringen eine optische Dimension ins Lehrbuch, fassen aber auch den

Text knapper zusammen, bieten neue Aspekte und dienen einem besseren

Stoffüberblick und der Wiederholung. Ihr Abdruck (im Buch) erspart

zudem das Abschreiben in den Lehrveranstaltungen und ermöglicht

es, sich auf den mündlichen Vortrag zu konzentrieren. Weiterführende

„Links" der Internetversion bieten zusätzliche Informationen.der Internetversion bieten zusätzliche Informationen. | Die optische Dimension beim Lernen: Folien + Internet |

Sie

brauchen – ob Jurist/in oder Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler/in

oder interessierter Laie – unbedingt ein Gesetzbuch, weil immer

wieder auf Gesetzesstellen / Paragraphen des ABGB und anderer Gesetze

hingewiesen wird, und es wichtig ist, dass Sie – von Anfang an –

lernen, mit dem Gesetz(buch) umzugehen, kleine Fälle anhand des

Gesetzes(textes) zu lösen und das gewonnene Ergebnis damit zu begründen.

Der Gesetzestext erklärt oft eine rechtliche Frage kurz und bündig. Man

kann zum Teil auch danach lernen. – Darüber hinaus ist es wichtig,

mit der Gesetzessprache vertraut zu werden. Schließlich

hat jede wissenschaftliche Disziplin ihre (Fach)Sprache,

was nicht dazu verleiten darf, sich unverständlich auszudrücken.

Man sollte aber dem Rechtsdenken nicht vorwerfen, dass sich seine Terminologie da

und dort vom üblichen Sprachgebrauch unterscheidet, wobei das ABGB

ohnehin noch eine volksnahe Sprache spricht, mag es im Vergleich

zu seinen unmittelbaren historischen Vorstufen bereits eine Abkehr

von Martinis Konzept eines Volksgesetzbuchs darstellen. – In anderen

Wissenschaftsfächern verhält es sich nicht anders. Richtiges Erfassen

und Beurteilen verschiedener rechtlicher Tatbestände setzt auch

in der Rechtswissenschaft klare Begriffe, termini technici voraus. | Gesetzbuch: Werk-Zeug Studierender |

B. Gesetzesausgaben,

Lehrbücher etc |

| |

| • Kodex, Bürgerliches

Recht (2004) | |

| •

Graf / Ofner (Hg),

Bürgerliches Recht, Verlag Österreich, Stand (1999), ohne Hörerschein | |

| • ”Kleine Manz-ABGB Ausgabe” (2002) | |

| • Österreichische Gesetze. Sammlung des Zivil-,

Handels-, Straf- und Verfahrensrechts, hg von F. Bydlinski (2002),

Loseblattsammlung nach Art des dt „Schönfelder”.

– Ist aber nur für jene sinnvoll, die vorhaben, sich längerfristig

und ernstzunehmend mit dem Studium der Rechtswissenschaften zu befassen. | |

| • Abzuraten für das Studium ist die sog „Große

Manz-Ausgabe” von Dittrich / Tades (MGA ABGB,

199935), weil sie für AnfängerInnen

zu umfangreich und teuer ist. | |

| •

Cuber (Hg),

Handelsrecht (2000) | |

| •

Mayr / Broll (Hg),

Zivilverfahrensrecht (20024) | |

| •

Radner (Hg),

Arbeitsrecht (2000) | |

| •

Pleischl / Soyer (Hg),

Strafrecht (2002) | |

| •

Boric (Hg),

Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht (2001) | |

| •

Hummer / Obwexer (Hg),

EU-Recht (19992) | |

| •

Holoubek (Hg),

Verfassungsrecht (2000) | |

II. Einführungslehrbücher | |

| •

F.

Bydlinski, Einführung in das österreichische

Privatrecht (19832); vergriffen | |

| •

P. Bydlinski,

Grundzüge des Privatrechts (20035) | |

| •

Holzhammer / Roth,

Einführung in das bürgerliche Recht (20005) | |

| •

Krejci,

Privatrecht (20025) | |

| •

Mayer-Maly,

Einführung in die Allgemeinen Lehren des österreichischen Privatrechts

(1984) | |

| •

derselbe,

Einführung in die Rechtswissenschaft (1993) | |

| • Orac – Skripten Bürgerliches Recht: Einführung

in das Privatrecht (20004) + Bürgerliches

Recht | |

III. Weiterführende

Literatur | |

| •

Barta / Kohlegger / Stadlmayer,

Franz Gschnitzer Lesebuch (1993) | |

| •

Binder,

Sachenrecht. Fälle und Lösungen in systematischer Bearbeitung (2003) | |

| •

derselbe,

Schuldverträge. Grundzüge, Fälle und Lösungen in systematischer

Bearbeitung (1993) | |

| •

derselbe,

Individualarbeitsrecht I (20034 und

II (20003) | |

| •

Binder,

Österreichisches Sozialrecht (2001²) | |

| •

Jabornegg/Resch/Strasser,

Arbeitsrecht (2003)

| |

| •

Gschnitzer,

Lehrbuch des österr bürgerlichen Rechts (1979-19922) | |

| •

Kerschner,

Wissenschaftliche Arbeitstechnik und -methodik für Juristen (19974) | |

| •

Koziol / Welser,

Grundriß des Bürgerlichen Rechts (2001/0212): | |

| • Orac – Rechtsskripten Bürgerliches Recht | |

| •

Fink,

Insolvenzrecht (2002³) | |

C. Prüfungsstoff

„Privatrecht“ |

Ich halte mich für die LV-Einführungsprüfung für

Juristen/innen an den in meiner Einführungslehrveranstaltung

vorgetragenen Stoff, der natürlich nicht – wie der jeweils ausgeteilten

„Stoffübersicht” zu entnehmen ist – das gesamte

Buch umfasst, zumal das ursprüngliche „Arbeitsbuch” mittlerweile

zu einem „Grundriss des Privatrechts” samt einer „Einführung in

das Rechtsdenken” herangewachsen ist. | |

Für SoWis gilt: Der Stoff der Vorlesung

und der Übung/des Proseminars wird in der jeweils zu Semesterbeginn

in den Lehrveranstaltungen ausgeteilten „Stoffübersicht”

dargelegt. – VL und PS/UE bilden ein Ganzes, was sich in der (vom

SoWi-Prüfungsamt gebildeten) Gesamtnote ausdrückt. – Die jeweiligen

LV-Prüfungen werden aber getrennt durchgeführt und bewertet, wobei

sich die Bewertung nach der Stundenanzahl richtet. | |

| |

|

Das Lehrbuch soll die Lehrveranstaltung begleiten, entlasten

und eine sichere und gute Vorbereitung und Wiederholung des Stoffs

ermöglichen. | |

I. „Grundzüge”

und Stoffaufteilung | |

„Grundzüge” würden ihrer Aufgabe nicht gerecht,

wollten sie Vollständigkeit des Stoffs anstreben. (Das schafft kein Lehrbuch.

Die Lücken sind nur unterschiedlich verteilt.) Es wird daher darauf

hingewiesen, dass das Lehrbuch nicht alle Bereiche des Zivilrechts

behandelt und vor allem die behandelten keinesfalls immer gleich

umfassend darstellt. Das gilt auch für Schrifttum und Rspr, die

für diese Auflage bis etwa zur Mitte des Jahres 2003 nachgezogen

wurde. Die laufende Bearbeitung versucht aber kontinuierlich Lücken

zu schließen, was auch dieses Mal wieder geschehen ist. – Zudem

wird versucht, den dargebotenen Stoff nicht nur oberflächlich und

schematisch darzustellen. Der Stoffumfang ließ es aber nicht zu,

alle Kapitel so zu gestalten, wie dies vielleicht wünschenswert

gewesen wäre. | |

Das Lehrbuch,

dessen Buch- und Internetversion eine Einheit darstellen, besteht

aus unterschiedlich gewichteten – Groß- und Kleindruck! – Lerntexten,

Grafiken / Folien, Statistiken, Übersichten, Gerichtsentscheidungen

/ Urteilen, Hausaufgaben, Fällen und Kontrollfragen. – Zusammengenommen

soll es für JuristInnen und SoWis ein Studienbuch für die Grundzüge

des „Bürgerlichen Rechts/Privatrechts/Zivilrechts” und – Schritt

für Schritt – eine Einführung in die Rechtswissenschaft bilden. | Aufbau des Lehrbuchs |

Die Aufteilung

des Stoffs in Kapitel gestattet ein abschnittsweises Lernen. Querverweise sollen die

nötigen und wichtigen Zusammenhänge aufzeigen und Durchblicke erleichtern.

Die Rubrik „Beachte” bringt Klarstellungen / Verdeutlichungen

(für alle), aber auch weiterführende Ergänzungen für Interessierte.

– Allfällige (unverständliche) Abkürzungen sind

dem Abkürzungsverzeichnis zu entnehmen. Die Symbole für Literatur,

Lesetipps und Rechtsprechung finden sich in der Zeichenerklärung

am Beginn des Buches. Stichwort- und Normenverzeichnis erleichtern

das Auffinden bestimmter Begriffe und Paragraphen, die nicht immer

nur an einem Ort des Lehrbuchs behandelt werden. | Aufteilung des Stoffs |

Kaiser Justinian richtete im Jahre 533 n. C.

die „Institutionen” seines „Corpus Iuris

Civilis” an die nach Rechtskenntnis verlangende [studierende]

Jugend [„cupide legum iuventuti”].” Kaum vorstellbar, derartiges

heute zu machen! Oder fühlen auch Sie sich als cupidus/a legum?

– Nun gut, dann sind Sie die/der richtige Leser/in dieses Buchs,

mit und ohne Lateinkenntnissen. Das Lehrbuch erfordert nämlich auch

Einsatz, wirft aber dann wohl auch Ertrag ab. Justinian meinte über

sein Werk, erneut an die Studierenden gerichtet: | Justinian als

Vorbild |

„ ... So braucht ihr die Anfangsgründe des Rechts nicht

mehr aus veralteten Geschichten zu erlernen, sondern ihr könnt sie

einem glänzenden kaiserlichen Werk entnehmen, und eure Ohren und

euer Verstand werden nichts Unnützes und nichts Falsches mehr aufnehmen,

sondern nur das, was im Rechtsleben wirklich gilt. ...” | |

| |

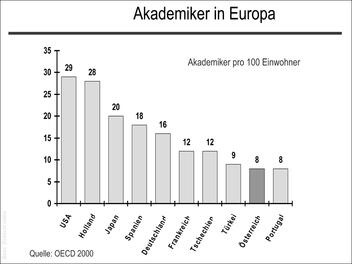

| Abbildung 0.3: Akademiker in Europa |

|

E. Studienwahl

– Berufsinformation – (Aus)Bildung |

Lehrveranstaltungen und Buch wollen – gerade

am Beginn des Studiums – auch dabei helfen, herauszufinden, ob das

richtige Studium gewählt wurde. Denn nur, wenn Sie ganz hinter Ihrer

Studienwahl stehen und die getroffene Wahl Ihrer Begabung entspricht,

macht die Beschäftigung Freude und dann steht der Erfolg von vornherein

fest. – Wenn Sie das, was Sie tun, mit Freude tun, vermeiden Sie

auch Mittelmäßigkeit. Mein Beitrag wird darin bestehen, eine Atmosphäre

in Buch und Lehrveranstaltung zu schaffen, die das ermöglicht. | Hilfe bei der

Studienwahl |

Stellen Sie sich daher als JuristIn

kritisch die Frage, warum Sie „Jus” studieren wollen! Und sei es

auch nur als Zweit- oder Ergänzungsstudium. – Ist es, weil Vater

oder Mutter – aus welchen Gründen immer – es sich gewünscht haben

oder weil daheim schon eine Kanzlei oder ein Unternehmen auf Sie

wartet oder glauben Sie etwas für die Gerechtigkeit tun zu müssen;

wollen Sie für eine bessere Gesellschaft wirken oder einfach viel

Geld verdienen oder einen angesehenen Beruf ausüben? Reizt es Sie

als Staatsanwalt Anklage erheben oder als RichterIn Urteile fällen oder

in der Verwaltung neue Konzepte entwerfen oder Akten bearbeiten

zu können? Soll das Studium als Grundlage für einen Wirtschaftsberuf

dienen oder wollen Sie ein/e berühmte/r PolitikerIn werden? – Machen

Sie es sich dabei nicht (zu) leicht, denn es ist für Sie eine wichtige

Entscheidung. Und seien Sie sich des Umstands bewusst, dass eine falsche

Studienwahl/-entscheidung nicht nur für Sie selbst, sondern vielleicht

auch für andere Menschen Folgen hat. Voraussetzung einer richtigen

Berufswahl ist die Kenntnis der eigenen Stärken und Schwächen, Vorlieben

und Abneigungen. Kurz: die Berufswahlhat mit Selbst(er)kenntnis

zu tun. Das ist eine Lebensaufgabe, aber die Studienwahl ist ein

nicht unwichtiger Teilschritt. Denn nur wer sich selbst kennt und

versteht, vermag aus dieser Selbsteinschätzung heraus richtig zu

handeln und zu entscheiden. – Diese Entscheidung hat also viel mit

Ihnen und Ihrer Zukunft zu tun, sie kann Ihre berufliche und persönliche

Entwicklung fördern oder verbauen. Weichen Sie diesen Fragen daher

nicht aus! – Es wäre zu wenig, dieses Studium nur deshalb zu wählen,

um damit aufprunken und dem eigenen (mangelnden) Selbstwert etwas

nachhelfen zu können. | Warum

„Jus” studieren? |

Stärken-Schwächen-Profil

| • Logisches Denken | | | • Realismus und praktisches Denken | | | • Sinn für das Wesentliche | | | • Sinn für Gerechtigkeit und Achtung von Mensch

und Natur | | | • Ausdauer / Leistungsfähigkeit | | | • Durchsetzungsfähigkeit Kombinationsfähigkeit

und Flexibilität | | | • Einfühlungsvermögen in Menschen und Sachverhalte

/ Kommunikationsfähigkeit + Menschenkenntnis | | | • Zuhörenkönnen | | | • Mut | | | • Geduld | | | • Verhandlungsgeschick | | | • Sprachliches (mündliches und schriftliches) Ausdrucksvermögen

/ Rhetorik | | | • Nicht autoritätsgläubig | | | • Bereitschaft zur Spezialisierung auf der Grundlage

eines/r Generalisten/in | | | • Gute Auffassungsgabe | | | • Expeditiv (in der Erledigung) | | | • Fähigkeit zu delegieren | |

|

| • Interesse an

Gesellschaft und Politik | | | • Selbstbewusstsein, sicheres Auftreten | | | • Verantwortungsfähigkeit | | | • Phantasie (für neue Lösungen) | | | • Interesse für: Geschichte, Philosophie, Sozialwissenschaften

(zB Soziologie, Ökonomie, Politikwissenschaften) etc | | | • Gutes Gedächtnis / Merkfähigkeit | | | • Interesse an Zeitungslektüre und Medien | | | • Sprachen | | | • Interesse an Interdisziplinarität | | | • Fähigkeit zu selbständiger und disziplinierter Arbeit,

aber auch Teamfähigkeit | | | • Genauigkeit und Verlässlichkeit | | | • Hohe Bereitschaft zu lebenslanger Weiterbildung | | | • Rasche Entschluss- und Entscheidungsfähigkeit | | | • Fähigkeit komplizierte Sachverhalte fasslich zu

vermitteln | | | • Soziale Kompetenz | | | • ... ! | |

|

| |

Sie müssen sich

aber auch selbst intellektuell fordern, zumal die Welt und unser

Dasein eine Herausforderung darstellen, der wir immer wieder begegnen

müssen. Aufgabe des Lehrers ist es, Neugier zu wecken, die jenen

Motor in Gang setzt und am Laufen hält, den man geistiges Interesse nennt.

Bedenkt aber stets: Es geht um Euer Leben, Euer Studium, Euer Glück.

Vorausgesetzt Ihr habt eine eigene Wahl getroffen. – Begnügt Euch

nicht mit dem Mittelmaß. Gebt Euer Bestes! Das setzt freilich voraus,

dass Selbstkritik immer wieder dafür sorgt, in Bewegung zu bleiben.

Lest parallel zum Studium gute (nicht nur juristische) Literatur

und lasst Euch vom Fachschrifttum / Lernmaterial nicht „auffressen”.

Erhaltet Euch, in welcher Form auch immer, die Freude am Studium und

Leben; Literatur, Kino, Theater, Musik, Sport. Lebt nicht nach irgendwelchen

gesellschaftlichen Maximen / Regeln, wie sie von Politik oder Religion

(mitunter) vorgegeben werden, sondern horcht in Euch selbst hinein

und entscheidet danach. Das führt auch dazu, dass Ihr Euch allmählich besser

kennen lernt. Geht mit offenen Augen durch die Welt und macht Euch

nichts vor und lasst Euch auch von niemandem etwas vormachen, was

in Österreich gegenwärtig besonders wichtig ist! Lernt für Euch

selbst verantwortlich zu sein. – Studieren bedeutet auch kritikfähig

zu werden. Vergesst neben Studium und Beruf aber nie, dass das Gras

grün und der Himmel blau ist! Schon die alten Griechen wussten,

dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper wohnt. | Sich selbst fordern |

Vgl dazu die interessanten Ausführungen von M.

Foucault, Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und

Wahrheit Bd 2, S.129 ff (stw 717, 20006).

Lesenswert ist das ganze Werk, das aus 3 Bänden besteht. | |

Ein richtig gewähltes Studium und ein in der Folge mit Freude

ausgeübter Beruf können den Weg zu einem sinnerfüllten Leben weisen,

das nicht nur auf Macht und Geld setzen muss, sondern auch an der

eigenen Entwicklung und jener der Gesellschaft freudvoll zu arbeiten

vermag. – Insofern stellt die Studienwahl Weichen. | |

F. Bildung und

Ausbildung |

In der juristischen (Aus)Bildung

sollte es darum gehen, die autonome und kritische Kraft Studierender

zu stärken und nicht – wie das leider immer wieder geschieht – junge

Menschen einer mnemotechnischen Dressur zu unterwerfen, sie zu konditionieren,

wie Pawlov seine Hunde. Dagegen sollte man sich wehren! – Leider

wird „pädagogisch” oft kaum reflektiert, was getan wird. Die Universität

sollte aber auch in Zukunft keine Anstalt zur Ausbildung hochspezialisierter

„Fachidioten” sein. Sie trägt vielmehr gesellschaftliche Verantwortung

für die Vermittlung eines fächerübergreifenden und für Leben und

Beruf brauchbaren Wissens und Verständnisses. Interdisziplinarität darf

daher nicht zum Schlagwort verkommen. Der Sinn universitärer Aus-Bildung

kann auch künftig nicht darin liegen, vorgegebene ökonomische oder

politische Ziele unkritisch zu erfüllen. Die Gefahr einer Entwicklung

in diese Richtung ist gegenwärtig aber groß. – Damit wird in keiner Weise

einem „billigen” Studium das Wort geredet. | Bildung

durch Wissenschaft |

Das Ziel

universitärer Aus-Bildung wurde in §

1 AHStG 1966, der leider nicht in das UniStG 1997 übernommen wurde,

vorbildlich umschrieben: Danach zählte zu den „Grundsätzen und Zielen”

des Studiums: „Bildung durch Wissenschaft”. Studierende

sollten „jene Haltung erwerben, die in sachlicher Einstellung, klarer

Urteilsfähigkeit, intellektueller Redlichkeit und Toleranz sowie

erhöhter Verantwortlichkeit gegenüber der Republik Österreich und der

menschlichen Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Sie sollen ferner

die Bedeutung ihres Faches im Ganzen der Wissenschaft und die Bedeutung

der Wissenschaft im Ganzen der Kultur begreifen lernen.” | § 1 AHStG 1966 |

Übrigens:

Auch das Lernen will gelernt sein. Hier muß jede/r

eine individuelle Lösung finden. Experimentieren und gegenseitiger

Erfahrungsaustausch ist angezeigt. – Bildet Lerngruppen!

Sie haben sich bestens bewährt. Die Gruppe bietet nicht nur verständnismäßige

Vorteile, sondern auch lerntechnische und emotional-psychische.

– Eine andere gute Übung besteht darin, vermeintlich Verstandenes

kurz und in einem möglichst ansprechenden Deutsch mit eigenen Worten

zu wiederholen oder niederzuschreiben. Verstanden hat man etwas

dann, wenn man dies auch sprachlich auszudrücken vermag. Diese Übung

fördert, über längere Zeit beibehalten, das mündliche und schriftliche

Ausdrucksvermögen. Nicht unterschätzt werden sollte auch die heilsame

Kraft guter (nicht juristischer) Literatur. | Lernen will gelernt sein |

Eine

Herausforderung des Jus-Studiums (und idF juristischer Berufe) ist

der Umgang mit großen Stoffmengen, die zudem weiterwachsen und sich

ständig auch noch verändern. Dagegen hilft – neben dem Wiederholen

wichtiger Teile – nur ein radikales Zusammenfassen, Auswählen, Sichten und

Sich-Beschränken. Das aber will gelernt sein. – Ein erster Rat:

Lösen Sie sich von der fatalen Vorstellung, alles lesen, wissen

und erfassen zu können. – Ein zweiter Tip: Der Umgang mit großen Stoffmengen

kann spielerisch geübt werden. Fangen Sie mit dem Lesen einer guten

(!) Zeitung an – zB der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit” – und

lesen Sie nur jene Artikel, die Sie wirklich interessieren oder

die Sie brauchen und realistischerweise auch lesen können. Sie erlangen

dadurch allmählich einen Blick für’s Wesentliche, der sich auf Fachliches

übertragen lässt. Sie gewinnen dann die Fertigkeit zu erkennen,

dass ein Gutteil der Fachliteratur nicht sofort gelesen werden muß und

man sich manches, es wird immer mehr, überhaupt sparen kann. Nachschlagen

im Bedarfsfall ist ja auch möglich. Ein durchdachtes eigenes und

einfaches Dokumentationssystem kann dabei gute

Dienste leisten. Informationen sind dann gut verwahrt, wenn man

sie im Bedarfsfall auch wieder findet. Seine Qualität erweist sich

darin, dass es wenig Zeit kostet und dennoch seine Aufgabe erfüllt. | Umgang mit großen Stoffmengen |

Ein

weiterer Tip, um trotz gigantischer Papier- und Infofluten überleben

zu können, besteht schlicht darin, die Grund(lagen)ausbildung wirklich

ernst zu nehmen und auch später nicht zu vernachlässigen; zB durch

die erneute Lektüre dieses Lehrbuchs, das dann in vielen Punkten

schon wieder ein anderes geworden sein wird. (In diesem Buch wurde

für Sie bereits gezielt ausgewählt, was Sie nicht daran hindern

soll, eine weitere sinnvolle Auswahl zu treffen; Gefahr: Subjektive

Willkür oder Reduktion auf Skriptenniveau mit Verlust der Lernfreude!)

– Natürlich heißt es da und dort Wasser in den eigenen (Interessen)Wein

zu gießen, was heißen will: Man muß mitunter auch „Dinge” lesen

und lernen die langweilig sind oder jedenfalls nicht spannend. Sie

können dennoch wichtig sein! Aber im Großen und Ganzen lässt sich

der oben beschriebene Modus – mit sich entwickelnden individuellen

Besonderheiten – durchhalten. | Grund(lagen)ausbildung ernst nehmen |

Auch im Falle

des Gelingens des Studiums ist zu bedenken, dass das Ergebnis nur

das etwas abgewandelte sokratische Understatement sein kann: Ich

weiß, dass ich – noch immer – nicht viel weiß. Nachadjustierungen,

lebenslanges Lernen, bleiben nicht erspart. | Sokrates als Vorbild |

Helga Novotny,

Es ist so. Es könnte auch anders sein. – Über das veränderte Verhältnis

von Wissenschaft und Gesellschaft (1999). | |

|

Um

die „Moral” in den Rechts- und Wirtschaftsberufen steht es nicht

zum Besten. Die Konkurrenz – bspw bei Anwälten – nimmt von Jahr

zu Jahr zu. Es gibt immer mehr Juristen/innen und Absolventen/innen

von Wirtschaftsberufen. Mit der Konkurrenz wächst die Versuchung,

beim Ergattern von „Klienten” und in der Folge bei der Rechtsdurchsetzung,

fragwürdige Praktiken zu wählen. Geld und Macht, gesellschaftliches

Ansehen sind oft eine große Versuchung für die verschiedenen Rechts-

und Wirtschaftsberufe. – Äußere Statussymbole ersparen aber nicht

die Auseinandersetzung mit sich selber. | Rechtsmoral |

So

haben Notare und Rechtsanwälte, Unternehmer und Manager an Gesetzesumgehungen

teilgenommen und tun dies immer noch. Sie sollten sich dieser Gefahren

bewusst sein und nicht blauäugig mit einem Studium beginnen, das

von Ihnen verlangt, diesen Versuchungen zu widerstehen. Zum menschlichen

Bankrott gesellt sich rasch ein intellektuell-psych(olog)ischer.

– Ein Leben, das sich an Macht, Ansehen und Geld orientiert, wird

bald schal und leer. Der Motor zur Lebens- und Berufsfreude geht

rasch verloren. – Beachten Sie das schon am Beginn Ihres Studiums

und studieren Sie aus Freude, aber auch mit Verantwortung sich selber

und der Gesellschaft gegenüber. Das verlangt heute eine europäische,

ja weltbürgerliche Orientierung. | Verantwortung sich selber und der Gesellschaft gegenüber |

Tief blicken lässt ein Gespräch zweier Anwälte,

das ich unlängst im Zug mitanhören musste. Dabei bezeichnete der

eine von ihnen in einem Anflug von Selbsterkenntnis und Ironie die

Anwaltschaft als ein „Rudel von Wölfen und Schakalen”, die den großen

und fetten Herden der Wirtschaft folgen, womit er die „dicken” und

einträglichen Unternehmen meinte. Fortfahrend betonte er noch, dass

allein darin die Bedeutung des Wirtschaftsrechts für die Anwaltschaft

und überhaupt die Juristerei liege. Der andere pflichtete vorbehaltlos

bei. – Wir alle müssen uns entscheiden, ob wir beruflich Wolf, Schaf

oder Menschen werden wollen, die anderen durch Kenntnisse auf ihrem menschlichen

Weg helfen und davon selber profitieren können. | |

Zu

dieser Verantwortung gehört es auch, dass Sie in den Lehrveranstaltungen

Fragen stellen, wenn Sie etwas nicht verstehen, dass Sie sich kollegial

im Studium benehmen, dass Sie Kritik üben, wo Ihnen etwas missfällt,

zum Beispiel an Lehrveranstaltungen oder Prüfungen. Nichts ist schlimmer, als

wenn sich schon Studierende feige und opportunistisch verhalten.

Begebt Euch möglichst in keine (partei)politische Abhängigkeit,

das kostet nur ein Stück Freiheit, schon in der Studienzeit. Und

Freiheit und Unabhängigkeit im Denken und Handeln sind ein hohes

Gut. Das ist nicht damit zu verwechseln, dass Studierende politisch

interessiert und auch aktiv sein sollten. | Verantwortung beginnt im Studium |

Die Rechtswissenschaftkann sich ethisch-moralischen

Fragestellungen ebenso wenig entziehen wie die Philosophie, die

Technik, die Naturwissenschaften, die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

oder andere Disziplinen. Aristoteles hat nicht zufällig in seiner

philosophischen Leitdisziplin „Politik”, „Ethik” und „Rechtsdenken”

(er spricht noch von der Kunst der Gesetzgebung) zusammengeführt.

– Dabei erscheint in den nationalen Rechtsordnungen das Privatrecht

vom starken und weltweiten sozialen Wandel besonders betroffen zu

sein; Kommunikation, Information, Medien, Arbeits- und Warenwelt,

Beziehungen, Ehe und Familie, E-commerce, Medizin- und Gentechnik

sind nur einige Stichworte. Die anhaltende Säkularisierung, die

von vielen beklagt wird, sollte aber besser als Chance zu neuer

Freiheit, Unabhängigkeit, Solidarität und Verantwortlichkeit verstanden

werden. (Probleme bereitet dies aber nicht nur Einzelnen, denen

diese Entwicklung zu rasch erfolgt, sondern ganzen Völkern, wie

fundamentalistische und nationalistische Strömungen zeigen.) – Werdet

Euch bewusst, dass künftig weder Religionen oder Ideologien, noch die

Wirtschaft Gesellschaftsziele vorgeben können – sie können diesen

Prozess bestenfalls unterstützen, sondern dass ihr selbst diese

Ziele jeweils neu definieren, entwickeln, mittragen und gemeinsam

mit anderen anstreben müsst. Das setzt Kraft und Selbstbewusstsein

(im eigentlichen Wortsinn) voraus. Natürlich ist es einfacher, sich

auf den lieben Gott zu verlassen. | Ethisch-moralisch-rechtliche

Fragestellungen |

H. Sozialer Wandel

als Wertewandel |

Die Rechtswissenschaft hat sich

auch mit den grundlegenden Werten und dem akzelerierten Wertewandelin

unseren Gesellschaften auseinanderzusetzen. Dabei kommt ihr zugute,

dass sie sich als Disziplin historisch früh und immer wieder gegen

andere Wertsysteme – insbesondere Religion, Politik und Wirtschaft

– zur Wehr setzen musste, um ihre Autonomie zu erkämpfen oder zu bewahren,

was aber Voraussetzung dafür ist, dass sie ihrer gesellschaftlichen

Aufgabe gerecht werden kann. | Rechtswissenschaft

als Sozialwissenschaft |

Das ist heute aktueller denn je, zumal sehr akut die Gefahr

besteht, dass sich die Rechtswissenschaft vollständig der Ökonomie

unterwirft und viele diesen disziplinär bedrohlichen Prozess aus Opportunismus

oder Uneinsichtigkeit sogar noch fördern. – Das Innsbrucker Wirtschaftsrechtsstudium,

von dem sich voraussichtlich viele blenden lassen werden, geht hier

mit schlechtem Beispiel voran und verzichtet auf alles, was irgendwie

mit rechtlicher Bildung zu tun hat. | |

Vgl dazu auch das für diese Auflage neu

konzipierte Kapitel 18, das von „Recht und Gerechtigkeit”, der „Rechtswissenschaft

als Sozialwissenschaft” und die für eine als Sozialtechnologie –

im besten Sinne des Wortes – verstandene Rechtswissenschaft lebensnotwendige

„Rechtstatsachenforschung” handelt. | |

S. Freud,

Massenpsychologie und Ich-Analyse / Die Zukunft einer Illusion (Fischer

TB); O. Höffe, Lexikon

der Ethik (1997); – M. Walzer,

Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit

(1992); – Susanne Lichtmanegger,

Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Universität

Innsbruck 1945-1955 (1999). | |

Nicht zu vergessen ist – bei aller Bedeutung

von Politik, Wirtschaft und Recht, dass alle diese Gesellschaftsbereiche

dem Menschen und seinem Wohlergehen zu dienen bestimmt sind. Gesellschaftliche,

technische, ökonomische oder politische Sachzwänge werden aber immer

wieder vorgeschoben, um zentrale menschliche Werte,

die (bis zu einem gewissen Grad) jede/r Einzelne für sich selbst

zu bestimmen und zu verwirklichen hat, beiseite zu schieben. – Wir

alle tragen aber unsere gesellschaftliche Verantwortung und sollten

dabei auf die Warnungen weiser Männer – wie George Steiner – hören,

der sagte: | Dienende Aufgabe

der Wissenchaft |

„Das zwanzigste Jahrhundert hat in einem

wissenschaftlich nicht erfassbaren Maße die Schwelle dessen herabgesetzt,

was in der Menschheit menschlich ist.” – Und weiter: „Nie war der

üble Geruch des Geldes, sein hochmütiger Gestank, stärker.” (Die

Zeit Nr. 32, 3. August 2000, S. 35) | |

Wahrscheinlich war aber der Mensch immer so, wie er jetzt

ist. Der Unterschied, den wir heute wahrnehmen, kommt wohl nur daher,

dass die vielfältigen gesellschaftlichen Schranken und Grenzen,

die der Mensch früher zu respektieren hatte, weggefallen sind oder

doch deutlich verringert wurden und wir daher den Menschen nunmehr

immer mehr so sehen, wie er (wirklich) ist. Das gilt auch für die

Politik wie sie uns gegenwärtig in Österreich vorgegaukelt wird.

– Allein die Geschichte hat auf der anderen Seite immer wieder auch

Korrumpiertheit, Feigheit, Opportunismus, Dummheit und Mittelmaß

verkraftet. Fördern sollten wir das alles aber nicht. Auch das ist unsere

Verantwortung als Jurist/in. | |

| |

| |

Engagiert Euch daher über die Karriere

hinaus auch gesellschaftlich und wartet nicht darauf, dass andere

das tun. Ihr beeinflusst durch Eure persönliche Entwicklung die

Gesamtheit, genauso wie diese auf Euch einwirkt. „Politisch” meint

nichts anderes, als an der Gesellschaft – Platons „Politeia” und

die „Politik” des Aristoteles zu lesen lohnt immer noch – und ihren

Fragen teilzunehmen und sich nicht selbstverliebt zurückzulehnen

in eine fragwürdige und satte Privatheit. Wir brauchen gerade jetzt

in Österreich und Europa denkende und mutige Bürgerinnen und Bürger,

Diskutanten/innen und Ideenlieferanten/innen, die nicht nur an ihren

eigenen (politischen) Vorteil und ihre Bequemlichkeit denken, sondern

das Ganze der Gesellschaft oder doch wichtige Teilbereiche im Auge

haben und bereit sind, dafür auch etwas zu tun. Unser künftiges

Gemeinwesen wird so gut und lebenswert sein, wie das unser aller

Einsatz und Interesse zulässt. – Zu all dem soll und kann eine fachliche

Aus-Bildung und „Erziehung zur Realität „ (S. Freud)

beitragen, was nicht heißt, Vorgegebenes und Bestehendes kritiklos

hinzunehmen oder zu verdammen. Nützt daher Eure Zeit – oder wie

die Römer zu sagen pflegten: Carpe diem. | Erziehung

zur Realität |

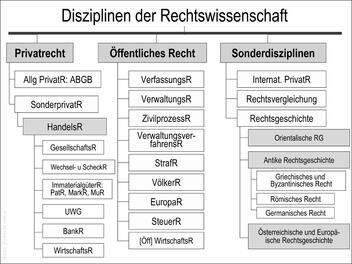

| Abbildung 0.4: Disziplinen der Rechtswissenschaft |

|

| Abbildung 0.5: Das Privatrecht: intradisziplinäre Bezüge |

|

I. Grundausbildung

und Spezialisierung |

Zu

beachten für die künftige (Aus)Bildung und Berufswahl ist es, dass

auch für juristische Berufe ein Trend zur Spezialisierung festzustellen

ist. – Dabei sollte nicht vergessen werden, dass eine gute Spezialisierung

nur auf der Basis einer guten juristischen Allgemein-Bildung aufbauen

kann. | Trend zur Spezialisierung |

Felder juristischer Spezialisierungen: | |

| |

Die Spezialisierung,

eine Folge zunehmender Komplexität unserer Gesellschaften und damit

der jeweiligen Rechtsordnung, führt auch dazu, dass es bspw bei

Rechtsanwälten/innen immer häufiger zur Gemeinschaftspraxenbildung

kommt, mag diese Tendenz bei uns – verglichen mit anderen Ländern

(etwa den USA, wo es große Anwaltsfirmen mit hunderten JuristInnen

gibt) – auch noch eine moderate sein. | Gemeinschaftspraxenbildung |

#Absatz | |

Hinsichtlich der juristischen

Berufe und ihren konkreten Voraussetzungen sei auf das neue → KAPITEL : Kapitel

1 verwiesen,

wo die Berufsbilder von Richter, Rechtspfleger, Rechtsanwalt, Notar und

Steuerberater von jungen, noch in der Ausbildung befindlichen Juristinnen

und Juristen umrissen werden. | Berufsbilder |

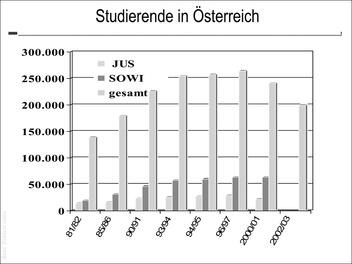

| Abbildung 0.6: Studierende in Österreich |

|

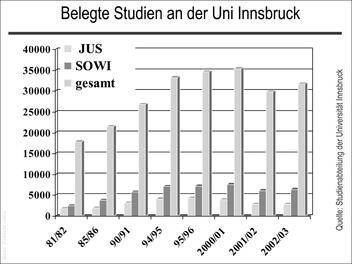

| Abbildung 0.7: Belegte Studien an der Universität Innsbruck |

|

|

I. Prüfungsstoff

für ReWi’s, SoWi’s und das Wirtschaftsrecht | |

Das Lehrbuch enthält –

wie erwähnt – sowohl den juristischen Stoff („Einführung”/„Grundzüge” und

„Diplomprüfung” sowie „Wirtschaftsrecht”), als auch den für die

privatrechtliche „SoWi“- und Wirtschaftsrechts-Ausbildung”. – Es

kann als Lehrbuch des Zivilrechts und der juristischen Methoden

(samt Nachbardisziplinen) das juristische Studium begleiten. | Dieses

Lehrbuch will Begleiter sein |

Eine Schwierigkeit ergibt sich dadurch, dass sich der Prüfungsstoff

der „Einführungen”/„Grundzüge” der rechtswissenschaftlichen und

sozialwissenschaftlichen Ausbildung nicht deckt. So zählt das Familienrecht

und Erbrecht traditioneller Weise (bspw in Innsbruck) nicht zum

Prüfungsstoff für SoWi‘s. Für Interessierte mag er dennoch nützlich

sein. Andrerseits sind gewisse Stoffteile nur für SoWi’s und Studierende

des Wirtschaftsrechts gedacht und überschreiten bspw das für die

juristische Einführung zumutbare; etwa die umfassendere Darstellungen

des Factoring, Franchising, Leasing, des Dokumentenakkreditivs oder

von Wechsel, Scheck und Bankgarantie und – seit dieser Auflage –

der Bankgeschäfte. | |

II. Das Recht setzt

Rahmenbedingungen | |

Haben

Sie sich die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Recht schon einmal

überlegt? Braucht die Wirtschaft das (Privat)Recht? Könnte sie auch

ohne Recht – und böse Juristen – auskommen? Die Antwort ist ein

klares Nein! – Das politisch initiierte Rechtsetzt derWirtschaftRahmenbedingungen

innerhalb derer sich diese sicher und zum Wohl aller entfalten soll.

Vor einem „selbst gesetzten Recht” der Wirtschaft warnte aber schon

der Ordoliberale Walter Eucken. Der Trend weist allerdings in diese

Richtung. | Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Recht |

Denken Sie nur an die unzähligen Warengeschäfte, die täglich

allein in Österreich abgeschlossen werden. Aber das ist bei weitem

nicht alles: Es wird produziert, investiert, geworben, die Produkte kommen

auf den Markt und werden verkauft, verleast, vermietet – und all

das erfolgt unter wesentlicher Beteiligung des Rechts, das die dafür

nötigen Rechtsinstitute und Rahmenbedingungen bereitstellt. – Unter

Wettbewerbern kommt es nicht selten zu Wettbewerbsverstößen, was

zu UWG-Prozessen führt. Es wird erbittert um die Stellung am Markt

gekämpft; mit erlaubten und unerlaubten Mitteln. Letztere hat die

Rechtsordnung möglichst zu unterbinden, wobei die Entscheidung nicht

immer leicht fällt. | |

Denken Sie etwa an das 1995 vom dtBGH gefällte Urteil gegen

die Werbeplakate der Firma Benetton, die vom deutschen Höchstgericht

in Zivilrechtssachen als sitten- und damit wettbewerbswidrig angesehen

wurden, worüber man unterschiedlicher Meinung sein kann. Oder an

die E unseres OGH, mit der dieser die FAX- und e-mail-Werbung als

sittenwidrig einstufte. Neben dem UWG ist auch das KartellG zu erwähnen;

denken Sie an die Affäre Maier-Melnhoff, gegen den, zusammen mit

23 anderen EU-Unternehmen, von der EU-Kommission eine Kartellstrafe

in der Höhe von 280 Mio S verhängt wurde. Noch teurer kamen die

österreichischen Banken ihre unerlaubten Absprachen zu stehen. –

Ohne Recht geht da gar nichts! Wir würden riskieren, in mittelalterliche

Praktiken zurückzufallen, wollten wir auf die ordnende und sichernde

Hand des Rechts verzichten: ein Faustrecht und Recht des Stärkeren

wäre die Folge. | |

Allein

– wie wir wissen – auch der Einsatz von Recht bedeutet nicht, dass

deshalb Macht keine Rolle (mehr) spielte; Markt- und Wirtschaftsmacht

werden immer wieder in Rechtsmacht umgesetzt. Das gilt es nicht

nur zu sehen, sondern dem ist auch mit angemessenen Mitteln zu begegnen; deshalb

existieren Schutzgesetze wie das: Arbeits- und Sozialrecht, KSchG,

MRG, PHG. – Aber immerhin: Im Prinzip sind vor und nach dem Recht

alle gleich. Das ist ein beachtliches Programm! | Marktmacht? Wirtschaftsmacht? Rechtsmacht |

Überlegt, welche Folgen es für Gesellschaft und Wirtschaft

hätte, wenn man sich bloß das – freilich zentrale – Rechtsinstitut

des (Privat)Eigentums wegdenkt. Es bliebe kein Stein auf dem anderen! Unsere

Gesellschaftsordnung bräche wohl weithin zusammen. Dennoch ist es

immer wieder – und zwar seit jeher – nötig, die schrankenlose Ausübung

der Macht des Eigentums einzudämmen. | |

| |

Recht dient als Ordnungsfaktor,

Gleichrichter, gesellschaftliches Korrektiv: gerade auch für die Wirtschaft.

Recht verschafft aber auch das hohe Gut Rechtssicherheit. Wirtschaftliches

Handeln wird dadurch vorausberechenbar, kalkulierbar. Der freie

Markt allein, könnte dies nicht erreichen, mag er gerade heute immer

wieder überschätzt werden. Der große brititische Historiker Eric

J. Hobsbawn hat dies so ausgedrückt: | Ordnungsfaktor, Gleichrichter,

gesellschaftliches Korrektiv |

„Heute gibt es die Utopie des freien Marktes,

eine Art Weltanarchismus. Doch ich fürchte, dass ein absolut freier Markt

nicht einmal seine Grundlage, die Kontraktfreiheit, sichern kann.

Es braucht jemanden, der das Recht garantiert.” (Die Zeit, Nr. 29,

10. Juli 2003, S. 29) | |

Der tiefste Zweck des Rechts ist es

aber Frieden zu schaffen in einer Gesellschaft zwischen den Menschen

und ihren Einrichtungen → KAPITEL 1: Frieden

und Ordnung als Rechtsfunktionen.

Recht will „Gesellschaft” möglich machen. – Dies trotz der Tatsache,

dass es zwischen Menschen stets Probleme und Konflikte geben wird.

Aber es geht darum, diese Konflikte in bestimmten Formen, eben jenen

des Rechts, auszutragen und nicht eigenmächtig und gewaltsam zu

handeln; vgl dazu § 19 ABGB. Die Rechtsordnung – als Summe aller

Rechtsvorschriften eines Staates – ist also von ihrer Funktion her

eine Friedensordnung, die auch wichtige Ordnungs- und Korrektivfunktionen

wahrzunehmen hat. – Dabei ist nicht zu übersehen, dass das Recht

das Handeln der Menschen nicht nur im Fall von Verstößen sanktionieren,

sondern es schon von vornherein leiten und dadurch Rechtsverstöße

möglichst vermeiden helfen will. Das gilt auch für den Bereich der

Wirtschaft, der ebenso wie unser aller Privatleben, der ordnenden

Hand des Rechts bedarf. | Das Recht als

Friedensordnung |

Werfen

wir nun einen kurzen Blick auf einige Felder unserer Gesellschaft,

in denen Recht und Wirtschaft eng verflochten sind: | Verflechtung von Recht und Wirtschaft |

| • ABGB:

Eigentum, Bestandvertrag (Miete und Pacht), Pfandrecht, Vertragsschluss,

juristische Person, Stellvertretung, die verschiedenen Vertragstypen

:Kauf, Werkvertrag, Arbeitsvertrag etc | | | • Handelsrecht (HGB): Prokura, Handlungsvollmacht,

Handelsvertreter oder -makler; Kaufmann?, die Regeln für Handelsgeschäfte;

die Personengesellschaften (OHG und KG) oder das Privatstiftungswesen

etc | | | • Gesellschaftsrecht: GmbH, AktG, GenG usw | | | • Wertpapierrecht: Wechsel, Scheck, Kreditkarte

etc | | | • UWG und KartellG | | | • GewO | | | • MarkSchG; – MuSchG; – PatG | | | • PHG; – KSchG | | | • BWG | | | • AngG (überhaupt das gesamte Arbeitsrecht!);

– VersVG uvam. | |

| |

Man müsste mit Blindheit geschlagen sein, wollte man diese

engen und funktionalen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Recht

leugnen. | |

Aber auch Sie selbst in Ihrem Privatleben werden ständig

mit dem Privat-Recht konfrontiert: Sie kaufen Ihre Nahrungsmittel

im Geschäft, die Zeitung in der Trafik oder beim Kolporteur um die Ecke,

Ihre Kleidung im Modegeschäft, Ihre Bücher in einer Buchhandlung,

Sie tanken Benzin, fahren auf Urlaub, mieten ein Zimmer, lassen

Moped oder Auto in einer Werkstätte reparieren, gehen ins Theater

oder Kino, fahren mit Bus, Eisen-, U- oder Straßenbahn und schließen

dabei Beförderungsverträge. Sie nehmen vielleicht einen (Klein)Kredit

auf, schließen in den Sommerferien oder auch während des Semesters

einen Dienst- oder Arbeitsvertrag ab, weil das Geld zum Studium

nicht reicht. Nicht zu vergessen, dass manche auch heiraten oder

sich scheiden lassen. Mitunter erbt man auch etwas. | |

In

all diesen und vielen anderen Fällen bedienen Sie sich des bürgerlichen

oder Zivilrechts, mag Ihnen das auch oft gar nicht bewusst sein.

Das Privatrecht „wirkt” nämlich idR zurückhaltend, fast unbemerkt.

Die Privatrechtsordnung legt ihre Gestaltung bewusst in die Hände

der Beteiligten (etwa der Vertragsparteien) und hält sich selber

möglichst heraus; sog Privatautonomie

→ KAPITEL 1: Privatrecht:

Keine Über- und Unterordnung.

– Die Rechtsordnung verlangt auch nicht, dass sich die an einem

Rechtsgeschäft Beteiligten über alle rechtlichen Details des zu

schließenden Geschäfts/Vertrags im Klaren sein müssen. Es genügt,

wenn sie eine Art rechtlich-wirtschaftliche Rahmenvorstellung von

dem besitzen, was sie tun: dh auf rechtlich gesichertem Weg einen

wirtschaftlichen Erfolg erzielen wollen. Wir werden diese Fragen

im Allgemeinen Teil und hier wiederum in der Rechtsgeschäfts- und

der Lehre vom Vertragsschluss besprechen → KAPITEL 1: Das

Privatrecht als Teil der Rechtsordnung. | Privatrecht „wirkt” im Hintergrund |

Zwischen Wirtschaft und Recht gibt es also vielfältige,

idR aber wenig beachtete Zusammenhänge, von denen hier nur einige

beispielhaft angesprochen wurden. | |

III. Die Rechtsfächer

als Ergänzungs- und Kontrastprogramm | |

Die

Rechtsfächer- und insbesondere auch das bürgerliche

oder Zivilrecht – stellen für Studierende der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften,

aber auch andere Disziplinen, ein aus-bildungspolitisches Ergänzungs-

und Kontrastprogramm zur ökonomischen oder sonstigen Ausbildung

dar. – Ein weiteres Stück Kultur moderner Gesellschaften, eben Rechtskultur.

Das Gleiche gilt – vice versa – für Juristen/innen, wenn sie Fächer

der Ökonomie oder sonstige Disziplinen studieren. Alle Disziplinen

müssen sich immer wieder darum bemühen, um unter den gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

auf der Höhe der Zeit, dh zukunftsfähig zu bleiben. Dazu gehört

es auch, sich selber nicht zu überschätzen und selbstkritisch zu

bleiben. | Rechtskultur und Wirtschaftskultur |

Ohne rechtliches

Wissen ist heute auch keine Wirtschaftskompetenz mehr denkbar. Rechtskenntnisse

fördern zudem die wirtschaftliche Entscheidungsfähigkeit. Es ist

von Vorteil, wenn man weiß, wie Verträge geschlossen werden und

wo Probleme auftreten können und nicht für alles ein Anwalt benötigt

wird. Es ist auch von Vorteil zu wissen, was es bedeutet mit einer

juristischen Person, einem Verein oder einer Gmbh umzugehen und

um deren Haftung Bescheid zu wissen. Auch über die Stellvertretung,

die Zession, das Factoring oder das Grundbuch sollten Studierende der

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften grundsätzlich Bescheid wissen. | Wirtschaftskompetenz |

Das Lehrbuch „Zivilrecht” enthält den Prüfungsstoff für

das Fach Privatrecht, nicht dagegen das Handelsrecht,

mögen auch immer wieder Brücken zum Handelsrecht und seinen Teilgebieten geschlagen

werden; vgl etwa die Ausführungen zur Prokura, der Mängelrüge, den

Handelsvertreter, bestimmte Gesellschaftsformen, die Treuhand oder

die Bankgeschäfte. | |

Der Stoff für das Prüfungsfach Handelsrecht kann

wahlweise folgenden Unterlagen entnommen werden: | |

| • Hannak-Skripten:

– HR I: Handelsstand, Handelsgeschäfte (200012);

– HR II: Gesellschaftsrecht (200012);

– HR III: Wertpapierrecht (200010). | |

| • Kastner / Doralt / Nowotny, Grundriss des österreichischen

Gesellschaftsrechts (19976). | |

| • Orac-Skripten: Handelsgeschäfte (Gruber: 2000);

Handelsstand (Schummer: 2000); Personengesellschaften (Schummer:

2000); Kapitalgesellschaften (Mader: 1998); Wertpapierrecht (Grünwald

/ Schummer: 1999). | |

| • Roth/Fitz, Handels- und Gesellschaftsrecht

(2000). | |

| • Roth, Wertpapierrecht (19992). | |

| • Fitz/Gamerith, Wettbewerbsrecht (20003). | |

| • Krejci, Grundriss des Handelsrechts (20022) | |

K. Hilfsmittel

der Rechtswissenschaft |

Die folgende Aufzählung ist nicht vollständig, sondern enthält

eine Auswahl und führt nur Hilfsmittel an, die für das Zivilrecht

von Interesse sind. Berücksichtigt wurden Lehrbücher, Systeme, Kommentare,

Entscheidungssammlungen, Zeitschriften, Bibliographien, Lexika und

Statistiken sowie Rechtsdatenbanken und interessante Homepages. | |

I. Traditionelle

Hilfsmittel | |

ordnen den Stoff des Zivilrechts systematisch

nach disziplinär-methodischen Gesichtspunkten; ähnlich das Lehrbuch

und der Grundriss, die aber zusätzlich stärkere didaktische Überlegungen anstellen,

und Literatur und Rspr nur eingeschränkt berücksichtigen: | System

und Lehrbuch |

| |

Kommentare folgen Paragraph

für Paragraph dem Gesetzestext; in einzelne Paragraphen wird aber oft

viel hineingestopft, was zu Unübersichtlichkeit führt. Kommentare

gibt es zum ABGB, wie zu einzelnen (Sonder)Gesetzen. | Kommentare |

| |

Sie sind

in der Praxis von größter Bedeutung. Zu unterscheiden sind amtliche von privaten Sammlungen. | Entscheidungssammlungen |

Die heute wichtigste amtliche bürgerlichrechtliche

Entscheidungssammlung ist die SZ = Sammlung Zivilsachen (1919

bis 1938 und 1946 bis heute). Im vollen Wortlaut heißt die SZ heute:

„Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofes in Zivilsachen”.

– Pro Band werden bis zu 250 Entscheidungen veröffentlicht. Manchmal besteht

ein Band aus 2 durchnummerierten Teilbänden; so zB SZ 68. – Diese

Sammlung erscheint in Jahrgängen. Zitierweise: zB SZ 68 (= Bd) /125 (=

Entscheidungsnummer des jeweiligen Bandes) [1995, 2. Halbjahr] (=

allenfalls hinzugefügte Jahreszahl des Bandes) Entfall des Bildnisschutzes

nach §

78 UrhG, wenn die Veröffentlichung iSv § 7 a MedG

und § 41

UrhG im Interesse der Strafrechtspflege und der öffentlichen Sicherheit

lag. | |

Wichtige amtliche Vorläufersammlungen der

SZ waren: | |

| •

GlU =

Glaser/Unger (1853-1897) und | |

| •

GlUNF = Glaser/Unger Neue

Folge (1898-1915). | |

Beide Sammlungen werden nach Nummern zitiert; zB GlU 1 (1853)

Leibrentenvertrag mit cassatorischer Klausel; oder: GlUNF 1 (1898)

Darlehen zu verbotenem Spiel: Ungültigkeit des für dasselbe gegebenen

Wechsels. | |

Private Entscheidungssammlungen: | •

EF(Slg) = Ehe-

und familienrechtliche Entscheidungen, hg nunmehr von Hluze/Schwarz

(seit 1945). Wird nach Nummern zitiert; zB EFSlg 75.371 (3)* [1994]:

Zur Frage der Teilanfechtung eines Ehescheidungsvergleichs nach § 870 ABGB. | | | •

HS = Handelsrechtliche Entscheidungen,

hg nunmehr von Stanzl/Friedl/Steiner (seit 1945). Wird nach Nummern

zitiert; zB: HS 25.086 [1994]: Behauptungs- und Beweislast für das

Vorliegen eines zweiseitigen Handelskaufs. | | | •

MietSlg = Mietrechtliche Entscheidungen,

hg von Heller/Radl (seit 1945). Wird nach Nummern zitiert; zB: MietSlg

46.507 (14)* [1994]: Wohnungseigentumswohnhausanlage umfasst mehrere Liegenschaften

– Folgen. | |

| |

Für die EFSlg, HS und MietSlg sei angemerkt:

– Einzelne Urteile werden oft in mehrere Entscheidungsnummern der

jeweiligen Sammlung „zerlegt” (dh: dieselbe Entscheidung kommt mitunter

unter mehreren Nummern vor!). – Nach der Entscheidungsnummer in

runde Klammern gesetzte arabische Zahlen – zB (3) – bedeuten, dass

diese im vorderen Teil des jeweiligen Bandes nur kurz wiedergegebene

Entscheidung im zweiten Teil des Bandes ausführlich wiedergegeben

wird. | |

| •

Arb(Slg) =

Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen, hg von Tades (seit 1922).

Wird nach Nummern zitiert; zB: Arb(Slg) 11.319 [Landesgericht Ibk

1994] Zum Wesen des Probedienstverhältnisses. | |

| • Aktuelle Entscheidungsveröffentlichungen finden

sich auch in Fachzeitschriften, etwa in der ÖJZ

( EvBl), den JBl, RZ, NZ, ecolex oder immolex. | |

| Wichtige Zeitschriften |

| •

ÖJZ Österreichische

Juristen-Zeitung; seit 1946 mit einem öffentlichen und privatrechtlichen

Entscheidungsteil = EvBl: Evidenzblatt der Rechtsmittelentscheidungen;

Zitierweise: zB EvBl 1997/15; – JBl (Juristische Blätter: 1872-1938

und seit 1946) mit der Beilage: WBl (Wirtschaftsrechtliche Blätter,

seit 1987); | |

| •

RZ Österreichische Richterzeitung;

1907-1938 und seit 1954; | |

| •

AnwBl Österreichisches Anwaltsblatt;

seit 1970; | |

| •

NZ Österreichische Notariats-Zeitung;

1858-1938 und seit 1954; | |

| •

ZVR Zeitschrift für Verkehrsrecht;

seit 1956; | |

| •

DRdA Das Recht der Arbeit;

seit 1951; | |

| •

VerRdSch Die Versicherungsrundschau;

seit 1946; | |

| •

ecolex seit 1990; | |

| •

JAP Juristische Ausbildung

und Praxisvorbereitung; seit 1990; | |

| •

ÖBA Österreichisches Bankarchiv;

seit 1953; | |

| •

RdM Recht der Medizin; seit

1994; | |

| •

RdU Recht der Umwelt; seit

1994; | |

| •

ZfRV Zeitschrift für Rechtsvergleichung,

Internationales Privatrecht und Europarecht; seit 1960; | |

| •

wobl Wohnrechtliche Blätter;

seit 1988; | |

| •

immolex; seit 1997. | |

| Bibliographien, Lexika / Wörterbücher |

| • Sog Index

Hohenecker = Index der Rechtsmittelentscheidungen und des

Schrifttums; erscheint als Jahrgang und weist alle veröffentlichten

Instanzentscheidungen und das Schrifttum eines Jahres aus. Erscheint

seit 1946. | |

| • Index (zB 2000), Systematisches Verzeichnis

des geltenden Bundesrechts (hg vom BKA; bearbeitet von Helga Stöger,

erscheint jahrgangsmäßig – auch auf CD-Rom); – Neuhofer, BGBl-Index,

zB 1999: Wegweiser durch Österreichs Bundesgesetzgebung; | |

| •

Russwurm/Schoeller, Österreichisches

Rechtswörterbuch (1992); | |

| •

Köbler, Juristisches Wörterbuch

(München, 19978); | |

| •

Creifelds, Rechtswörterbuch

(München, 200016). | |

Statistiken: Das Österreichische Statistische

Zentralamt (ÖStat) gibt jährlich eine (leider nicht sehr aufschlussreiche) „Statistik

der Rechtspflege für das Jahr ...” heraus; seit 1947. – Es besteht

dringender Verbesserungsbedarf! – Österreich ist ein rechtsstatistisches

Entwicklungsland. | |

Einen Überblick über die österreichische Behördenorganisation

samt Adressen von Amtsträgern etc verschafft der jährlich erscheinende:

Österreichische Amtskalender (zB 1999/2000). Das Lexikon der Behörden

und Institutionen [zuletzt] Wien 1999. | |

II. Elektronische

Hilfsmittel – Rechtsinformationssysteme – Rechtsdatenbanken | |

Neu bearbeitet von H.

Ortner

| |

| |

Die Informationsbeschaffung für Juristen

über elektronische Medien bedeutet nicht nur eine Arbeitserleichterung

und -ersparnis für den Praktiker, Wissenschafter und Studenten,

es ist darüber hinaus auch zu einer Notwendigkeit geworden (vgl

zB OGH 9 Ob 2009/96y zur Obliegenheit von Rechtsanwälten, auch elektronische

Hilfsmittel zu verwenden). Die Rechtsinformatik iwS beschäftigt

sich nicht nur mit diesen neuen Möglichkeiten (Rechtsinformatik

ieS/Information Technology in Law), sondern auch mit den damit verbundenen

neu aufgetretenen Rechtsfragen (zB Urheberrechtsproblematik, Informationsrecht/Law

on Information Technology). | |

Diese faktischen Gegebenheiten haben sich seit einiger Zeit

in der universitären Ausbildung niedergeschlagen. Auch in Innsbruck

– wie an den anderen juridischen Fakultäten – werden entsprechende Lehrveranstaltungen angeboten. | |

| |

In den letzten Jahren haben sich in Österreich verschiedene

elektronische Rechtsdokumentationssysteme in Datenbankform etabliert,

welche auf verschiedenen Speichermedien (zT offline via CD-Rom,

va aber auch online über das Internet) zur Verfügung stehen. Im

Folgenden werden einige für das Zivilrecht relevante Angebote dargestellt

(einen umfassenden Überblick bieten Jahnel/Mader). | |

Zu den generellen

Datenbanken gehören: | Generelle Datenbanken |

| •

RIS:

Mit der Einführung des RechtsInformationsSystems leistete Österreich

eine Pionierarbeit zur aktuellen, umfassenden und kostengünstigen

Information über das österreichische Recht. Bereits im Jahre 1990

startete (nach einer kurzen Pilotphase) der flächendeckende Aufbau

der Dokumentation der Bundesnormen sowie der Judikatur der Höchstgerichte

der öffentlichen Rechts. In den folgenden Jahren wurde das online-Angebot

schrittweise um das Landesrecht, Judikatur der UVS und der Justiz

sowie weitere Dokumentationen erweitert. Das RIS wird vom BKA (Bundeskanzleramt)

erstellt und inhaltlich von den jeweiligen Dienststellen des Bundes

und der Länder betreut. Das System eignet sich sehr gut zum direkten

Zugriff auf Dokumente, um den Volltext zu erschließen. Durch die

Aufsplittung in mehrere Teildatenbanken bietet es sich vor allem

für spezielle Suchaufgaben und weniger für Abfragen quer durch alle

Rechtsgebiete an. Das RIS steht sowohl in einer (behördeninternen)

Intranetversion als auch im (öffentlich zugänglichen) Internet zur

Verfügung; auch in dieser ist ein Großteil der Informationen kostenlos

zugänglich (nicht aber die RDB und CELEX). Das uneingeschränkte

RIS, inklusive der beiden erwähnten Datenbanken, steht den Universitäten

über das ACOnet, das österreichische Datennetz für Wissenschaft,

Forschung und Lehre zur Verfügung und ist an bestimmten Studienarbeitsplätzen,

zB auch über die Bibliothek des Instituts für Zivilrecht oder die

Computer im Lernzentrum der juridischen Fakultät der Universität Innsbruck,

auch den Studierenden unter http://ris.aco.net/ kostenlos zugänglich.

Zu Beachten ist, dass die Datenbanken in unterschiedlichen Intervallen

aktualisiert werden und jedenfalls nicht tagesaktuell sind. Des

weiteren wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte

vom Bund keine Haftung übernommen; es bleibt ausschließlich der

Wortlaut der im Bundes-, Landesgesetzblatt oder anderen Publikationsorganen

verlautbarten Rechtsvorschriften ausschlaggebend. Für das Zivilrecht

interessant ist vor allem die Judikaturdokumentation der Justiz,

welche neben den Volltexten der Original-Urteile des OGH und ausgewählten

Entscheidungen der OLGs und ausländischer Höchstgerichte (JUST)

auch die Leitsatzkartei des OGH (JUSR) enthält; dazu Eder, RZ 1996, 242. | |

| •

RDB: Die 1986 gegründete Rechtsdatenbank

(http://www.rdb.at/ )

GmbH ist eine private Datenbank und Österreichs größter Anbieter

von Online-Rechtsinformation; sie stellt eine Arbeitsoberfläche

für das gesamte österreichische und von Teilen des Internationalen

sowie des EU-Rechts dar, wobei nicht nur Verweise sondern Volltextdokumente

angeboten werden. Die RDB führt ua 63 Fachzeitschriften, (daneben

auch die für Studenten besonders interessanten Zeitschriften ÖJZ,

JBl und JAP) 18 Entscheidungssammlungen (ab 1978) und 3 Indizes (Index

Hohenecker ab 1946) sowie die Datenbankinhalte des RIS auf einer

Plattform zusammen. Darüber hinaus werden branchennahe Partner-Datenbanken

(wie z Firmen- oder Grundbuch) angeboten, wodurch die RDB der einzigen

Komplettanbieter im deutschen Sprachraum ist. | |

| •

RIDA: Die Rechts-Index-Datenbank

stellt eine weitere private Datenbank dar, welche ua aus einem elektronischen Suchindex

sowie Entscheidungssammlungen (Zivilrecht seit 1985), juristische

Fachzeitschriften im Volltext und der Hohenecker-Index (seit 1994)

besteht. | |

| • Generelle juristische Datenbanken aus Deutschland:

Die drei wichtigsten Vertreter sind a) Juris, die größte Datenbank

zum deutschen Recht, deren Hauptgesellschafter der Bund ist und

die Rechtsprechung, Bundesrecht und auch juristische Literatur in

mehreren Teildatenbanken dokumentiert; b) LSK, die Leitsatzkartei

des deutschen Recht auf CD-Rom; sowie c) NJW-Volltext, die auf zwei

CDs alle Jahrgänge der NJW weit 1981 enthält. | |

Einige

im Zivilrecht bedeutsame spezielle Datenbanken sind: | Spezielle Datenbanken |

| •

OGH compact:

Dies ist eine offline/CD-Rom Datenbank der OGH-Entscheidungen im

Volltext („Amtliche Sammlung”/SZ samt Leitsätzen seit 1946 und Originalerkenntnisse

des OGH ab 1978 im Strafrecht bzw 1985 im Zivilrecht) sowie straf-

und zivilrechtlicher Rechtsvorschriften. Durch die Verlinkung zwischen

den Entscheidungen und den Normtexten bietet diese Datenbank einen

Vorteil gegenüber dem RIS. Der Zugriff erfolgt zB von der UBI aus

für Studenten kostenlos. | |

| •

Leitsatz compact: Diese Offline-Datenbank

bietet Kurzfassungen der Rechtsprechung der Höchstgerichte und Literaturhinweise

aus der Zeitschrift JUS-EXTRA zur schnellen Erstinformation. | |

| •

ÖJZ-Leitsatzkartei: Auch dies

ist eine Offline-Datenbank, welche die Leitsatzkartei aus der ÖJZ

dokumentiert und damit eine laufende, aktuelle Übersicht über die

neueste Judikatur „in Form von Informations-Häppchen” (Jahnel/Mader)

bietet. | |

| • Aus der schon unüberschaubaren Vielfalt deutscher

Spezialdatenbanken (inzwischen an die 100 !) seien beispielsweise

folgende „Vertreter” aus dem Bereich des Zivilrechts erwähnt: BGHZ-Entscheidungen

auf CD-Rom, juris-CDs zu unterschiedlichen Rechtsgebieten, Familienrecht

Volltext CD. | |

Schließlich sei noch auf einige Systeme

verwiesen, welche Gesetzesdokumentationen bzw Zugang zu Materialien anbieten: | Gesetzesdokumentationen und

Materialien |

| •

Gesetze und

Materialien: Eine Vielzahl von wissenswerten Informationen

rund um die Gesetzgebung (allem voran die parlamentarischen Materialien,

insbesondere Regierungsvorlagen samt EB) kann auf der Webpage des Parlaments

(http://www.parlinkom.gv.at/) abgerufen

werden. | |

| • Zum BGBl kommt man auf mehrere

Arten: Über die Homepage der Wiener Zeitung, die Adresse http://www.bgbl.at/ oder

offline über die CD-Rom-Archivierung (ab 1996 in authentischer Form). | |

| •

Gesetzestexte: Der Verlag

Österreich bietet die CD-Rom „Bundesrecht Professional” mit den

Rechtsvorschriften ab 1983 an; außerdem eine jährlich erscheinende

CD „Index”, welche ein Verzeichnis des geltenden Bundesrechts enthält.

Die umfangreichste Sammlung von Normtexten auf einem Offline-Datenträger

bildet jedoch die „Österreichische Normensammlung”, welche die elektronische

Umsetzung der Loseblattsammlung „Das Österreichische Recht” bildet.

Die Manz-Texte sind ebenfalls in vielen Fällen auch auf CD oder

Diskette erhältlich. Ausgewählte Gesetze (ASVG und arbeitsrechtliche

Normen) bietet der ÖGB-Verlag auf CD-Rom an. | |

2. Weitere Internetinhalte | |

Neben den schon oben erwähnten Online-Datenbanken bietet

das Internet für Juristen noch eine Vielzahl weiterer Informationen,

von denen einige kurz dargestellt werden: | |

Ein

zukunftsweisendes Beispiel für Electronic Publishing stellt das

Internet-Lehrbuch Zivilrecht.online (Barta) http://zivilrecht.uibk.ac.at/buch/ dar,

das die Linktechnik gezielt nutzt und mit dem vorliegenden Lehrbuch

eine „organische” Einheit bildet. Dazu korrespondierend das Online-Lernprogramm

(Jordan) zivilrecht.onlearn. | Internet-Lehrbuch |

Die Homepages

der rechtswissenschaftlichen Fakultäten österreichischer Universitäten

im Allgemeinen und der Institute für Zivilrecht im Besonderen bieten

einen guten Zugang und Überblick über juristische Informationen

oder Links: | Institutshomepages |

Die Homepage des Instituts für Zivilrecht der Universität

Innsbruck ( http://zivilrecht.uibk.ac.at/) bietet

Informationen auf österreichische und internationale Rechtsinformationssysteme

und Links zum umfangreichen juristischen Informationsangebot der

Europäischen Union. | |

| |

| |

Die österreichischen

Universitätsbibliotheken, die Nationalbibliothek und diverse weitere

wissenschaftliche Bibliotheken sind im ALEPH zusammengefasst

(unter http://www.bibvb.ac.at/verbund-opac.htm oder

über die Homepage der UBI http://www.uibk.ac.at/c108/ erreichbar).

Seit neuestem ist auch die Fernleihe online möglich. Eine kostenlose

Einschulung für Studenten wird auch der UBI angeboten. | Bibliotheksdienste |

| Weitere Beispiele |

| • Das Manz-Surfbrett für

Juristen (http://www.manz.at/) bietet periodische

„Surftipps” an. | |

| • Unter der Website des VKI

http://www.konsument.at/ findet

man Instanzentscheidungen im Bereich des Verbraucherrechts mit Volltextservice. | |

| • Auf der Website Internet4Jurists (Hg. Schmidbauer, http://www.internet4jurists.at/)

bietet die österreichische Richtervereinigung ausführliche und übersichtliche

Informationen über Probleme des Bereiches Internet und Recht iwS.

Es werden sowohl die neueste Judikatur zu einschlägigen Themenbereichen

als auch zT Judikaturbesprechungen und Hintergrundinformationen

angeboten. | |

| • Erwähnt werden soll noch der (kostenpflichtige)

juristische Online-Informationsdienst des Manz-Verlags „nju:s” (http://www.njus.at),

welcher mehrere Rechtsgebiete umfasst (auch Zivilrecht). Über neueste

Entwicklungen in Judikatur und Gesetzgebung wird via e-mails informiert. | |

| |