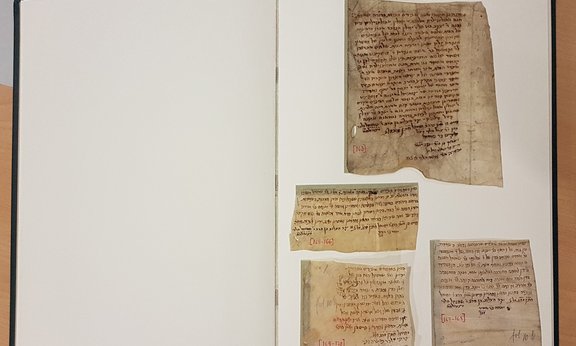

Pergamentseiten, dicht beschrieben in hebräischen Handschriften, bezeugen, was in der jüdischen Gemeinde Kölns zwischen 1235 und 1347 vor sich ging. Immobiliengeschäfte sind hier ebenso dokumentiert wie Ehe- und Erbregelungen, Pfandgeschäfte, Schenkungen und nachbarschaftliche Vereinbarungen. Aber auch Transaktionen zwischen jüdischen und christlichen Bürgern wurden im Kölner Judenschreinsbuch festgehalten und geben Einblick in das innerreligiöse, aber auch das jüdisch-christliche Miteinander jener Zeit.

Quelle des mittelalterlichen Judentums

Das Kölner Judenschreinsbuch gilt als einzigartige Quelle aus einer der ältesten urkundlich erwähnten Judengemeinden im nördlichen Alpenraum und kann im Kölner Stadtarchiv eingesehen werden. Die 27 Pergamentblätter mit insgesamt 390 lateinischen Eintragungen und etwa 100 hebräischen Urkunden waren der Forschung bisher trotzdem nur schwer zugänglich, denn die Handschriften sind teilweise verblasst und schwer lesbar. Die existierende, über 100 Jahre alte Übersetzung enthält laut Ursula Schattner-Rieser Fehler und Ungenauigkeiten, zudem fehlen Zeilenangaben, was einen Vergleich zwischen Original und Übersetzung äußerst schwierig macht. „Somit ist die neue digitale Edition des Kölner Judenschreinsbuchs eine wichtige Quelle des mittelalterlichen Judentums und weltweit frei zugänglich – und zwar sowohl in wortwörtlicher als auch in zeitgenössischer Übersetzung in Deutsch und Englisch“, erläutert Ursula Schattner-Rieser. Die Expertin für Semitistik sowie hebräische und aramäische Sprachwissenschaft hat mit der Edition während ihrer dreijährigen Professur am Martin-Buber-Institut für Judaistik der Universität zu Köln begonnen und das Projekt ab 2021 an der Universität Innsbruck fortgeführt. „Ich habe die Transkriptionen nach den hebräischen Originalen vorgenommen und anschließend wörtlich übersetzt“, berichtet Schattner-Rieser – eine automatische Handschriftenerkennung kam aufgrund der verschiedenen Handschriften und Schreibstile und des kleinen Korpus nicht infrage. Unterstützt wurde Schattner-Rieser dabei anfangs von Studierenden des Martin-Buber-Instituts u.a. von Axel Berger, der erstmals die lateinischen Texte des Buchs erfasst und erstübersetzt hat. Auch die Datenbank, die interessierten Nutzer:innen seit Kurzem zur Verfügung steht, durchlief mehrere Entwicklungsschritte und wurde letztendlich vom Zentralen Informatikdienst der Universität Innsbruck finalisiert.

„Wir finden in den Dokumenten zum Beispiel auch genderrelevante Informationen – Frauen treten als Begünstigte in der Erbfolge, bei Ehe- und Erbverhältnissen, Mitgift- oder Mitgutschriften sowie in anderen geschlechtsspezifischen Rechtsakten auf."

Die digitale Edition eröffnet neue Forschungs- und Lehrmöglichkeiten für verschiedene Disziplinen wie die Judaistik, Mediävistik, Onomastik, hebräisch-aramäisch-deutsche Sprachwissenschaft oder die Germanistik. Aber auch für Regionalhistoriker:innen sowie Religions- und Geschlechterforscher:innen ergeben sich interessante Anknüpfungspunkte. „Wir finden in den Dokumenten zum Beispiel auch genderrelevante Informationen – Frauen treten als Begünstigte in der Erbfolge, bei Ehe- und Erbverhältnissen, Mitgift- oder Mitgutschriften sowie in anderen geschlechtsspezifischen Rechtsakten auf – und archäologische Befunde wie ein Stein mit schmalem Seh- oder Hörschlitz im mittelalterlichen jüdischen Viertel deuten auf einen eigenen Frauenraum neben der Hauptsynagoge hin, vergleichbar mit der Frauenschul in Worms“, beschreibt Schattner-Rieser. Als Sprachwissenschaftlerin machte sie bei den Transkriptions- und Übersetzungsarbeiten beispielsweise interessante Beobachtungen zum Sprachgebrauch. So sind in den Urkunden erstaunliche Variationen des Hebräischen zu finden. „Manchmal schrieb ein Schreiber eher in klassischem Bibelhebräisch, ein anderer mehr im rabbinisch-juristischen Stil – also sehr gelehrt. Alle Zeugen unterschreiben mit ihrem Namen auf Hebräisch, auch wenn das Hebräisch manchmal etwas unbeholfen wirkt“, so die Wissenschaftlerin. Außerdem lässt sich die Tradition, dass Jüd:innen zwei Namensformen führten, gut beobachten. Sie hatten ein hebräischen Namen für den religiösen und innergemeindlichen Gebrauch – oft biblisch oder traditionell (z. B. Mosche, Isaak, Miriam) und einen nicht-hebräischen für den Umgang mit der christlichen Mehrheitsgesellschaft – häufig in lateinischer oder mittelhochdeutscher Form: Ein Zadok heißt auch Vives, Nehemia trägt den Beinamen “Schönmann”, Frau Schifra hat den Beinamen Frohmut oder Frommet.

„Das Kölner Judenschreinsbuch wirft viele spannende Fragen auf – etwa im Vergleich mit den archäologischen Funden aus dem Kölner Judenviertel oder den mittelalterlichen Chroniken, aber auch zu den Kreuzzügen und der Herkunft der Juden –, deren Antworten noch im Dunkeln liegen“, sagt Ursula Schattner-Rieser.