Neue multimodale Signatur könnte Immuntherapie-Erfolge voraussagen

Ein internationales Forscher:innenteam unter Leitung von Francesca Finotello vom Digital Science Center (DiSC) und dem Institut für Molekularbiologie hat aus Transkriptomik-Daten von Tumoren eine molekulare Signatur abgeleitet, die die wichtigsten Quellen der Heterogenität der Mikroumgebung eines Tumors quantifiziert. Diese innovative Signatur, die die Forscher:innen iHet nennen, bietet tiefere Einblicke in die Reaktionen von Tumoren auf Immuntherapien und könnte die Behandlung von Krebspatient:innen verbessern.

Gesellschaftlicher Nutzen beeinflusst einmalige Kooperationsbereitschaft nicht

Bislang galt es als sicher, dass Menschen eher kooperieren, wenn der Nutzen aus der Kooperation höher ist. Eine kürzlich veröffentlichte, groß angelegte Studie von Innsbrucker Forscherinnen stellt dieses Ergebnis nun in Frage: Bei über 2000 Studienteilnehmern fanden die Wissenschaftlerinnen keinen Zusammenhang zwischen Nutzen aus Kooperation und Kooperationsbereitschaft.

Hotelgäste zum Energiesparen motivieren

Eine von der Universität Innsbruck und der UMIT durchgeführte Studie hat zutage gefördert, dass Gäste im Falle von Energiesparmaßnahmen in Hotels – wie etwa bei Temperatursenkungen um zwei Grad in Hotelzimmern – offenbar mehrheitlich durchaus tolerant wären. Sollte es gewisse „Kompensationen“ wie etwa Preisreduktionen geben, sei die Toleranz sogar noch höher, sagte der an der Studie beteiligte Wissenschafter Robert Steiger im APA-Gespräch.

Philippinen im Fokus der Migrationsforschung

Über eine Million Filipinos verlassen jährlich ihr Land, um zu arbeiten. Die hohen Auswanderungszahlen beschäftigen nicht nur den philippinischen Staat, sondern auch den Ökonomen Andreas Steinmayr. Im vergangenen Juli konnte er eine langjährige Kooperation mit der philippinischen Auswanderungsbehörde wieder aufnehmen, die der Wissenschaft tiefe Einblicke in Migrationsprozesse eröffnet.

Destinationsmanagement: Neue Kennzahl präsentiert

Konsumerlebnisse digital messbar machen und die Erlebnisse der Konsument:innen verstärkt ins Zentrum der Marketingmaßnahmen rücken – dabei geht es bei dem myZillertal Feel-Good Index (FGI), den Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck entwickelt haben.

Bildschnipsel mit 14 Millionen Galaxien

Eine Vorschau auf die größte und genaueste 3D-Karte des Universums, die mit Hilfe des 2023 gestarteten ESA-Weltraumteleskops „Euclid“ angefertigt wird, hat die europäische Weltraumagentur am Dienstag enthüllt. Das Bildschnipsel ist ein insgesamt 208 Milliarden Pixel zählendes Foto-Mosaik. Federführend beteiligt an dem internationalen Projekt sind die Forschungsgruppen um Tim Schrabback und Francine Marleau von der Universität Innsbruck.

Verdiente Persönlichkeiten geehrt

Beim Dies Academicus wurden heute sechs Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich wertvolle Verdienste um die Universität erworben haben. Zu Ehrenbürgerinnen ernannt wurden Tanja Eiselen und Margarethe Hochleitner. Die Ehrensenatorenwürde wurde an Wolfgang Fleischhacker und Christian Marte SJ verliehen. Mit R. Lawrence Edwards erhielt ein international renommierter Geowissenschaftler das Ehrendoktorat. Ebenfalls zum Ehrendoktor ernannt wurde mit Helmut Fend einer der bedeutendsten Bildungs- und Jugendforscher im deutschsprachigen Raum.

Mit Druck und Doping zu neuen Eisstrukturen

Forscher:innen der Universität Innsbruck entwickeln Methoden, um die Wasserstoffatome von „frustriertem“ Eis zu ordnen. Dadurch können im Labor Eisformen erzeugt werden, wie sie im Weltall, im Inneren des Erdmantels oder in der Eisschicht der Jupiter-und Saturnmonde zu finden sind.

Bakterien in Bewegung

Forscher:innen der Universität Innsbruck haben gemeinsam mit einem internationalen Team die Bewegungsmuster des Bakteriums Escherichia coli beschrieben. Dafür nutzten sie einen genmodifizierten Bakterienstamm, Experimente unter dem Mikroskop und komplizierte Funktionen.

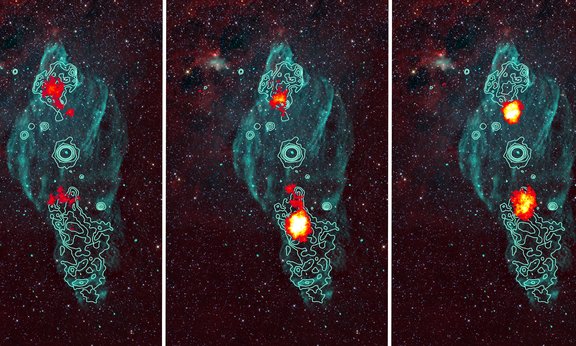

Einzigartiger Teilchenbeschleuniger in der Milchstraße

Ein internationales Team unter Beteiligung von Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck um Anita Reimer und Olaf Reimer haben die Jets des galaktischen Mikroquasars SS 433 mit den Gammastrahlen-Teleskopen H.E.S.S. in Namibia vermessen. Wie die Forscher:innen in der Fachzeitung Science berichten, handelt es sich demnach bei diesem Objekt um einen der effektivsten Teilchenbeschleuniger in unserer Milchstraße.

Land Tirol fördert wissenschaftlichen Nachwuchs

28 junge Wissenschaftler:innen aus 11 Fakultäten erhielten am 26. Jänner im Rahmen eines Festaktes eine Förderzusage aus der Tiroler Nachwuchsforscher:innen-Förderung. Insgesamt wurden Mittel in der Höhe von 462.000 Euro vergeben. Landesrätin Cornelia Hagele und Vizerektor Gregor Weihs überreichten die Urkunden.

Mitmach-Projekt für Amphibienschutz gestartet

Das Citizen-Science-Projekt „Frosch im Wassertropfen“ der Universität Innsbruck geht in die zweite Runde – diesmal in ganz Österreich. Alle Interessierten, die Zugang zu einem Teich oder einem ähnlichen Kleingewässer haben, können teilnehmen und so einen wichtigen Beitrag zum Schutz heimischer Amphibien leisten.

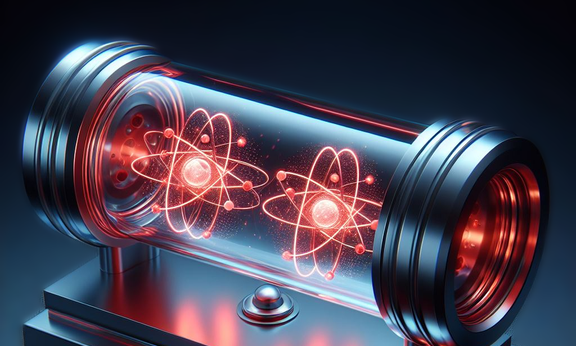

Komprimieren kann kühlen

Ein internationales Forschungsteam aus Innsbruck und Genf hat eine neue Methode zur Messung der Temperatur von niedrigdimensionalen Quantengasen entwickelt. Mit dieser Methode konnten die Forscher nun nachweisen, dass die Verdichtung eines Gases zu dessen Abkühlung führen kann. Die Ergebnisse zu diesem kontraintuitiven Phänomen wurden soeben in der renommierten Zeitschrift Science Advances veröffentlicht.

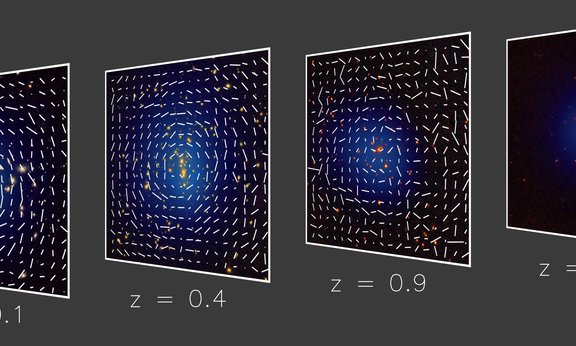

Galaxienhaufen auf die Waage gestellt

Wissenschaftler:innen des Max-Planck-Instituts für Extraterrestrische Physik haben heute die kosmologischen Ergebnisse der ersten Röntgen-Himmelsdurchmusterung des Weltraumteleskops eRosita veröffentlicht. An den Berechnungen war auch die Arbeitsgruppe für Extragalaktische Astrophysik der Universität Innsbruck maßgeblich beteiligt. Die Ergebnisse ermöglichen neue Erkenntnisse über dunkle Energie, die Beschaffenheit des Universums und bestätigen eine verworfene Hypothese Albert Einsteins.

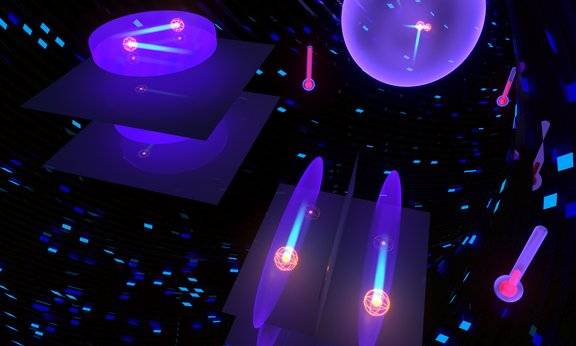

„Superradianz“ neu betrachtet

Der theoretische Physiker Farokh Mivehvar hat die Wechselwirkung zwischen zwei Ansammlungen von Atomen untersucht, die in einem aus zwei winzigen Spiegeln bestehenden Hohlraum Licht aussenden, das über einen längeren Zeitraum darin gefangen bleibt. Sein Modell und die Vorhersagen können in modernen Hohlraum-/Wellenleiter-Quantenelektrodynamik-Experimenten umgesetzt und beobachtet werden und könnten in einer neuen Generation von sogenannten „superradianten“ Lasern Anwendung finden.

Biomarker des Alterns

Eine neue Studie schlägt Richtlinien zur Standardisierung von Biomarkern des Alterns vor, um eine schnellere klinische Anwendung zu ermöglichen. Co-Autorin Chiara Herzog vom European Translational Oncology Prevention and Screening Institute an der Universität Innsbruck erklärt, wie dadurch die Lebenserwartung und Gesundheit der Bevölkerung verbessert werden könnte.