Virtuelle Ausstellung

Lehrforschungsformat am Fach Empirische Kulturwissenschaft

Eine Gruppe von 20 BA-Studierenden der Empirischen Kulturwissenschaft an der Universität Innsbruck widmete sich im Wintersemester 2024/25 der Frage, wie Menschen und Tiere in Vergangenheit und Gegenwart zusammenleben, welche tierlichen Spuren sich dazu in musealen Beständen finden lassen und wie unterschiedliche Aspekte einer Mensch-Tier-Geschichte im alpinen Raum anhand ausgewählter Dinge erzählt werden können.

Die hier gezeigten musealen Objekte verweisen auf Tiere und den menschlichen Umgang mit ihnen, aber auch auf die historischen und kulturellen Umstände, in denen sie entstanden, verwendet und aufbewahrt wurden. So lassen Hornlöffel beispielsweise auf eine im 19. Jahrhundert blühende Rinderindustrie in Sterzing schließen. Wolfszähne und Natternketten hingegen verdeutlichen populäre Glaubensvorstellungen und den alltagsweltlichen Umgang mit Kinderkrankheiten. Ein Schaukelpferd aus Gröden verweist auf Kinderarbeit um 1900 und damalige Vorstellungen von Kindheit und Erziehung.

Die Studierenden arbeiteten an dieser virtuellen Ausstellung im Rahmen der Lehrveranstaltung „PS Materielle Kultur und ihre Vermittlung: Tiere im Museum. Eine kulturwissenschaftliche Spurensuche“ am Fach Empirische Kulturwissenschaft. Gemeinsam mit der Lehrveranstaltungsleitung Dr.in Nadja Neuner-Schatz und selbstständig besuchten sie verschiedene museale Kontexte, wählten Objekte aus, recherchierten in den Beständen der Museen und zu wissenschaftlicher Literatur.

Die Lehrveranstaltung wurde in Kooperation mit einer Reihe von regionalen Museen durchgeführt: Tiroler Volkskunstmuseum, Lechmuseum Lech/Zürs, Museum Weiherburg/Alpenzoo und Ötztaler Museen. Die Abbildungen wurden dankenswerterweise großzügig zur Verfügung gestellt.

Mehr zum BA-Studium Europäische Ethnologie

Tiere im Museum

Ausstellungsobjekt Tiroler Volkskunstmuseum

Der Wolfszahn

Das hier gezeigte Objekt ist Teil der Ausstellung „Prekäres Leben“ im Tiroler Volkskunstmuseum Innsbruck. Der tierliche Zahn ist in Silber gefasst und verziert. Er wird in der musealen Objektbeschreibung als sogenannter Wolfszahn angeführt und als Zahnlutscher beschrieben. Vor mehr als 200 Jahren soll er ein Hilfsmittel zum Zahnen bei Kleinkindern gewesen sein. Heute finden sich derartige Objekte oft in volkskundlichen Sammlungen und Museen. Was erzählt aber ein sogenannter „Wolfszahn“ über dessen Gebrauch oder den medizinhistorischen Kontext im alpinen Raum des 18. Jahrhunderts? Das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens von 1938 vermerkt, das Zahnen bei Kindern sei auch „wölfen“ genannt worden. Der erste kindliche Milchzahn sei in Süddeutschland dann auch als „Wolfszahn“ bekannt gewesen. Zur Verwendung des „Wolfszahnes“, wie er hier abgebildet ist, wusste das Handwörterbuch zu berichten: „Man reibt dem zahnenden Kinde das Zahnfleisch mit einem Wolfszahn, ritzt es mit einem Zahn eines Wolfes, der erlegt wurde als Schnee lag, läßt es auf einen Wolfszahn beißen“ (Hoffman-Krayer, 782).

Das Zahnen – also der Durchbruch der ersten Milchzähne, das bei Kindern ungefähr im Alter von vier bis acht Monaten einsetzt, verursacht oft starke Schmerzen, Unruhe, Fieber und Schlafprobleme. Diese Phase zu unterstützen, wurden früher wie heute verschiedene Hilfs- oder Arzneimittel verwendet. Es sollten dabei die Schmerzen gelindert, aber auch die Heilung der frühkindlichen Begleiterkrankungen unterstützt werden. Aber nicht nur Wolfszähne sollten das Zahnen der Kinder erleichtern: Je nach Region wurden auch Schweins-, Hasen- oder Mäusezähne sowie andere Körperteile verschiedener Tiere gebraucht. Oftmals wurden die Tierzähne auch als Anhänger an Ketten getragen (Andree-Eysn, 143). Halsketten mit Anhängern und Amuletten dienten als Mittel zur Abwehr von Unheil, aber auch von Schmerzen oder Erkrankungen. Unterschiedliche Quellen beschreiben verschiedenste Arten der Förderung von Zahnwachstum und Schmerzlinderung mithilfe von Zahnhalsbändern, die verziert mit Anhängern und Amuletten um den Hals des Kindes gelegt wurden oder heute noch werden (vgl. Gabka, 108). Es ist anzunehmen, dass auch der hier vorliegende Wolfszahn an einer Kette getragen wurde. Darauf deutet die kleine Öse am oberen Ende der Silberfassung hin.

Abbildung 1: Fraisenkette Sammlung Dommuseum Salzburg

Der vorliegende Wolfszahn stammt ursprünglich aus Sterzing im heutigen Südtirol und wird auf das 18. Jahrhundert datiert. Die Herkunft ähnlicher Objekte beispielweise im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und zeitgenössische Beschreibungen über ihre Nutzung legen nahe, dass derartige Wolfszähne vor allem im deutschsprachigen Alpenraum und im Süddeutschen Raum bekannt waren.

Abbildung 2: Ausstellungsobjekt im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg

Wolfsfiguren

Wieso kommen Tierzähne und vor allem Wolfszähne zum Einsatz, um bei Zahnungsbeschwerden eines Kindes hilfreich zu sein? Die Figur des Wolfes ist heute aus Haus- und Kindermärchen, wie Der Wolf und die sieben Geißlein oder Rotkäppchen der Gebrüder Grimm bekannt. „Der Wolf“ ist Teil verschiedenster Erzählungen, Mythen und Märchen. Er wird beschrieben als „wild, reißend und bissig, blutgierig, so daß er aus reiner Mordlust ohne Hunger reißt, verwegen, unbezähmbar, grimmig und kampfbegierig“ (Hoffmann-Krayer, 730). In diesen Erzählungen werden Wolfsfiguren stets als Gefahr für Menschen und Tiere dargestellt. Sie verbreiten Angst und Schrecken und stehen für das Böse (vgl. Schenda, 391). In älteren mythologischen Erzählungen nimmt die Figur des Wolfes jedoch auch noch andere Rollen ein. So zum Beispiel als beschützende und begleitende Gestalt in der Gründungssage von Rom, in der die menschlichen Brüder Romulus und Remus dem Mythos nach von einer Wölfin – Lupa Romana – gesäugt wurden.

Abbildung 3: Romulus und Remus Darstellung: Kapitolinische Wölfin

Ein jüngeres Beispiel wäre aber auch Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ (1894), in der das Menschenkind „Mowgli“ von der Wölfin „Raksha“ aufgenommen und großgezogen wird.

Die Wahrnehmung des Wolfes durch den Menschen hat sich im Laufe der Geschichte erheblich verändert. Während der Wolf in der Antike oft positiv oder neutral konnotiert war und auch Stärke oder Schutz verkörperte, verschlechterte sich sein Ansehen ab dem Mittelalter zunehmend. In dieser Zeit begannen die Menschen, insbesondere in Europa, Wölfe zunehmend als Bedrohung und dann auch als Verkörperung des Bösen wahrzunehmen. Dies spiegelte sich auch in Märchen und Geschichten wider. Der Wahrnehmungs- und Bedeutungswandel kann unter anderem auf die wachsende Bedeutung der Landwirtschaft und die damit verbundenen Konflikte zwischen Menschen und Wölfen zurückgeführt werden (vgl. Zimen, 267-269). In dieser Zeit dehnte sich die menschliche Landnutzung aus, man spricht vom mittelalterlichen Landesausbau als „gezieltes, herrschaftliches Programm der Kolonisation“ (Schreg, 53). Die erzählte Figur des Wolfes dient seither als fiktionales oder mediales „Objekt“ und Ziel der „Projektionen menschlicher Ängste“. So geht beispielsweise der schwedische Tierverhaltensforscher und Wolfsexperte Erik Zimen (1941–2003) davon aus, dass Menschen heute in einer „völlig irrationalen Beziehung zu einer Tierart [Wolf] und ihrem Lebensraum [dem Wald] „stehen“. Seine naturwissenschaftliche Interpretation ist, dass sich darin „wohl uralte von unseren Urahnen ererbte Ängste“ manifestieren (Zimen, 274-275). Der historische Bedeutungswandel deutet aber eher auf ein kulturelles Phänomen hin.

Jedenfalls gelten Wölfe seither als gefürchtete Tiere und deren Zähne einzusetzen, hat mit dem Prinzip similia similibus – Ähnliches werde durch Ähnliches geheilt, zu tun (vgl. Baldinger, 123). Es entspricht aber auch dem „früher üblichen Glauben, daß der Seelenstoff übertragbar sei“. Daraus folgerten die Menschen, dass „ein Teil oder Teile eines Körpers, z.B. das Fell oder die Zähne eines Tieres mit dessen Seelenstoff ‚imprägniert‘ seien. Bringt man […] den eigenen Körper mit solchen in Kontakt, so fügt man die Kraft des toten Tieres seiner eigenen hinzu. Dies war ursprünglich die Bedeutung der Wolfszähne für die Zahnung des Kindes“ (Gabka, 134). Der Wolf verkörperte lebendig eine furchteinflößende Bestie, während er im Tod zum Symbol von Stärke und Macht wurde. Dies könnte als eine Form der Resonanz verstanden werden: Indem die Menschen ein Stück des Wolfes tragen, streben sie danach, sich einen Teil seiner Eigenschaften – des Wilden, Animalischen und zugleich Starken – anzueignen. Dadurch versuchen sie, jene Kräfte zu wecken, die dem Wolf zugeschrieben werden, sei es in sich selbst oder in den zu heilenden, zahnenden Kindern.

Der Wolfszahn im Kontext der Medizingeschichte

Das Objekt des Wolfszahnes, das einem Kind zur Unterstützung beim Zahnen um den Hals gehängt wurde, fand vor allem in ländlichen Regionen Verwendung, wo die medizinische Versorgung oftmals unzureichend war (vgl. Hammer-Luza, 329). Heute erscheint „der Amulettgebrauch zu den am weitesten verbreiteten Formen medizinischen Aberglaubens“ zu gehören und einer längst vergangenen Zeit zu entsprechen (Gabka, 106). Aber im 18. und frühen 19. Jahrhundert spielten neben ansässigen oder wandernden Wundärzten – ein damals rein männlicher Beruf, auch sogenannte Volksmediziner, Apotheker und Geistliche sowie Hebammen und Heilerinnen eine tragende Rolle in der medizinischen Versorgung der Bevölkerung (vgl. Hammer-Luza, 329). Das dabei zur Anwendung kommende historische „volksmedizinische Wissen“ war „neben der Sammlung von Erfahrung untrennbar mit Magie und Aberglauben verbunden“. Viele der damaligen „Heilmittel und Behandlungsmethoden, die aus heutiger Sicht magisch determiniert scheinen“, wurden in der frühen „Schulmedizin des 19. Jahrhunderts noch nicht angezweifelt“. Sie „stellten anerkannte Bestandteile der gelehrten ärztlichen Praxis dar“ (Hammer-Luza, 333-334). Erst gegenwärtig und mit der Etablierung der Medizin als naturwissenschaftliche Disziplin wird die „Volksmedizin“ zunehmend als Gegensatz zur „Schulmedizin“ gesehen (vgl. Ehrlich, 117). Aber in der früheren Praxis versprachen auch ungewöhnliche Dinge und Objekte Heilung. Und weil damals insbesondere den Zähnen große Aufmerksamkeit zuteilwurde, um den allgemeinen Gesundheitszustand der betreffenden Person anzuzeigen, gab es auch viele Utensilien sie zu heilen. Wer schwache Zähne hatte, dem wurde auch ein schwacher oder kränklicher Körper attestiert. Das gesunde Wachstum der Zähne war demnach ein wichtiger Faktor (vgl. Baldinger, 118). Amulette und Tierzahn-Anhänger wurden dann wohl auch bei anderen Zahnleiden, wie Zahnschmerzen oder Zahnverlust und nicht nur bei Kindern, sondern auch Erwachsenen eingesetzt (vgl. Baldinger, 126). Gerade für die damals wie heute kritischen Zeiten von Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Kleinkindalter scheint es viele Schutzangebote und präventive, wie akute (magische) Hilfsmittel zur Abwehr oder Beeinflussung möglicher übernatürlicher Mächte gegeben zu haben. Der Wolfszahn kann hier in das „weite Feld der magia naturalis, der schützenden Amulette, heilenden Steine, der dämonen- und krankheitsabwehrenden Segen und Beschwörungen“ und mithin zu den „Objekte[n] alternativer Medizin, der Talismane und Breverl sowie anderer Schutzmittel“ (Daxelmüller, 56-57) gezählt werden. So fand er wohl auch Verwendung in der (land-)ärztlichen Praxis (vgl. Labouvie, 272). Die Verzierungen und die Fassung aus Silber beim hier gezeigten Wolfszahn aus dem Tiroler Volkskunstmuseum lassen jedenfalls vermuten, dass er aus wohlhabenderen Verhältnissen stammt. Dort zählten Wolfszähne, Amulette und Schutzketten zur sogenannten „Hausapotheke“ (vgl. Grabner, 44).

Aberglaube und Wolfszahn

Die Amulette, Wolfszähne und anderen Objekte der damaligen „Volksmedizin“ zeigen an, dass der Alltag der Menschen im 18. und noch im 19. Jahrhundert von historischen Vorstellungen geprägt war, die wir heute häufig als Aberglauben und Magie bezeichnen. Die Wirksamkeit des Wolfszahnes ist nach heutigen Maßstäben nicht wissenschaftlich belegbar. Zwar verschafft das Massieren und Kauen oder Lutschen während des Zahnens Linderung, doch dafür wären auch andere Gegenstände geeignet. Aber die „Grenze zwischen Glauben und Erfahrung“, auch zwischen „den Bereichen, die man als Glaube und Aberglaube“ trennt, scheint fließend und historisch variabel zu sein (Wagner, 1). Heute ist der Begriff Aberglaube vorwiegend negativ behaftet, deutet auf Irr-Glauben und den Glauben an naturgesetzlich nicht erklärbare Dinge oder Kräfte hin (vgl. Weber, 2). Auch wird Aberglaube mit Magie und Zauberei in Verbindung gebracht (vgl. Daxelmüller, 55). Aber für die Menschen damals scheinen die Amulette, Fraisenketten und magischen Objekte eine große Rolle gespielt zu haben. Frühere Volkskundler:innen wie Marie Andree-Eysn (1847–1929) suchten sich ihre Wirkung zu erklären: „Fragt man schließlich, wie es kommt, daß fort und fort, durch Jahrtausende die Amulette sich erhalten haben, so hat man nur die Antwort, daß der Glaube an sie wohl eine Suggestion hervorruft, die schützend und heilend einzuwirken vermag. Wird durch irgend etwas eine günstige Wirkung hervorgerufen, so wird des Amuletts gedacht, im ungünstigen aber, daß es nicht im „richtigen Glauben“ getragen wurde“ (Andree-Eysn, 146). Für diese Art der Heilwirkung spielt die Symbolik des Wolfes (und seines Zahnes) eine wichtige Rolle, weil Bilder oder Symboliken im engen Zusammenhang mit magischen Vorstellungen stehen: „Der Mensch fasst seine Umwelt zusammen, um den Überblick über deren Komplexität behalten zu können. Dafür schafft und benutzt er Bilder; sie spiegeln die von ihm wahrgenommene Realität wider“ (Daxelmüller, 41). Dem zugrunde liegt ein Weltbild, in dem Menschen, Tiere und Natur in einem engen Zusammenhang stehen und alles miteinander verbunden ist (vgl. Rieken, 136).

Kindheit und die Rolle des Kindes im 18. Jahrhundert

Die Zeit des 18. Jahrhunderts, die Zeit, aus der der Wolfszahn stammen soll, war in vielerlei Hinsicht wohl eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung. Gerade zum Ende des Jahrhunderts dringt das Zeitalter der Aufklärung – ausgehend von den Städten - auch nach und nach in die ländlicheren Gegenden vor. Nicht nur in der Medizin gab es kontroverse Meinungen hinsichtlich der Wirksamkeit und Verwendung von volksmedizinischen Objekten wie dem Wolfszahn. Auch die Sozialstruktur veränderte sich, es bildete sich allmählich das städtische Bürgertum zu einer treibenden politischen Kraft aus und damit kamen neue Ideal für das gesellschaftliche wie private Zusammenleben auf. Allmählich wurde die Kindheit als besondere Lebensphase wahrgenommen: „In den traditionellen Hauswirtschaften nahmen Kinder keine Sonderstellung ein. Ihr ‚Wert‘ bestimmte sich nach dem gleichen Maßstab wie der aller anderen Mitglieder der Hausgemeinschaft: nach ihrem Nutzen als Arbeitskraft“ (Peikert, 116). Vermittelt im Ideal einer bürgerlichen Familie mit strengen Geschlechterrollenbildern wurde den Kindern immer mehr Aufmerksamkeit der Mutter zuteil. Eine Fülle von Ratgebern über die Behandlung und Erziehung von Kindern dokumentiert die öffentliche Debatte darüber (vgl. Peikert, 116-118). Auch die „richtige“ Pflege von (Klein-)Kindern, um deren gesundes Heranwachsen zu befördern, war nun von größerer Bedeutung (vgl. Peikert, 124-125). „Noch für das 18. Jahrhundert kann aus den Daten geschlossen werden, daß ein Drittel bis ein Fünftel der zahlreichen Neugeborenen nicht einmal ihr erstes Lebensjahr vollendeten“ und der „Grund dafür war Not, mangelnde Hygiene und medizinische Unkenntnis sowie als Folge davon ein ungeheurer Aberglaube“ (Weber-Kellermann, 25-26). Die ländliche Bevölkerung war also angewiesen auf etwaige Volksmediziner, die vielleicht auch den Gebrauch magischer Hilfsmittel[IMW1] empfohlen. „Das Prekäre Leben“ – der Titel der Ausstellung, in der auch der Wolfszahn zu sehen ist – „rückt das Sorgenvolle, Schutzsuchende, Belastende oder Beklemmende, das in Objekte hineingelegt wurde, in den Mittelpunkt“. Diese großen und kleinen, abgegriffenen und kostbaren Dinge, sind die „materiellen Relikte dieser Angst- und Schutzkultur“. Sie „transportieren heute wohl nur mehr eine graue Ahnung jener Ängste und Sorgen, denen sie einst entgegentreten sollten und denen sie ihre eigentliche Entstehung verdanken“ erklärt Karl Berger, Leiter der Tiroler Volkskunstmuseums (Berger, 496). So lässt auch der in Silber gefasste, kleinteilig verzierte, angekratzte, gelblich-braun verfärbte, sichelförmige Wolfszahn, die Sorge um den Schutz von Kleinkindern erahnen. In welchem tierlichen Mund er aber wohl gewachsen war, aus welchem Tierkörper – lebendig oder tot – er entfernt wurde und wie die Lebensumstände des davon betroffenen Tieres waren, davon ist nichts mehr zu erfahren.

Literatur

Baldinger, Max: Aberglaube und Volksmedizin in der Zahnheilkunde. In: Grabner, Elfriede (Hg.) Volksmedizin. Probleme und Forschungsgeschichte, Darmstadt 1967.

Berger, Karl: Musealisierte Sorgen. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, S. 487- 504.

Daxelmüller, Christoph: Aberglaube. Überlegungen zur Macht der Bilder. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, S. 41-82.

Ehrlich, Anna: Ärzte, Bader, Scharlatane. Die Geschichte der Heilkunst in Österreich, Wien 2007.

Gabka, Joachim: Die erste Zahnung in der Geschichte des Aberglaubens, der Volksmedizin und Medizin. Ein Beitrag zur Transformation eines Krankheitsbildes, Berlin 1971.

Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Sammlung: https://objektkatalog.gnm.de/wisski/navigate/82310/view (Stand 14.1.2025)

Grabner, Elfriede: Die kleine „Hausapotheke". Himmlische und irdische „Arzneimittel" zur Heilung irdischer Leiden. In: Amulette, Medaillen und Andachtsbildchen, Salzburg 2010.

Hammer-Luza, Elke: Perlmilch, Krötenfuß und Menschenfett. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, 327-358.

Hoffman-Krayer, Eduard/Bächthold-Stäubli, Hanns (Hg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (Bd. 9), Berlin 1938.

Labouvie, Eva: „Gauckeleyen“ und „ungeziemende abergläubische Seegensprüchereyen“. Magische Praktiken um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, S. 271-297.

Peikert, Ingrid: Zur Geschichte der Kindheit im 18. und 19. Jahrhundert. Einige Entwicklungstendenzen. In: Reif, Heinz (Hg.): Die Familie in der Geschichte, Göttingen, 1982.

Rieken, Bernd: Aberglaube in der psychotherapeutischen Praxis. Aus Sicht der Psychoanalyse, Ethnologie und volkskundlichen Erzählung. In: Kreissl, Eva (Hg.): Kulturtechnik Aberglaube. Zwischen Aufklärung und Spiritualität. Strategien zur Rationalisierung des Zufalls, Bielefeld 2013, S. 125- 144.

Schenda, Rudolf: Das ABC der Tiere. Märchen, Mythen und Geschichten, München 1995.

Schreg, Rainer: Kolonisation und Landnahme von Marginal- und Ungunsträumen.

Mythen, Paradigmen und Ideologien und ihre Auswirkungen auf moderne Vorstellungen zum mittelalterlichen Landesausbau. Online unter: https://fis.uni-bamberg.de/server/api/core/bitstreams/5c070a0d-21bb-4663-becf-8981152bfa39/content

Zimen, Erik: Der Wolf. Mythos und Verhalten, Wien/München 1978.

Weber-Kellermann, Ingeborg: Die Kindheit. Eine Kulturgeschichte, Frankfurt am Main, 1979.

Ausstellungsobjekt Tiroler Volkskunstmuseum

Das Schaukelpferd aus Gröden

In der Ausstellung Das pralle Jahr im Volkskunstmuseum Innsbruck findet sich ein besonderes Objekt. Es ist ein Schaukelpferd, das im 19. Jahrhundert aus Zirbenholz gefertigt und bunt bemalt wurde, um als Spielzeug verkauft zu werden. Es ist ein Gegenstand, wie er typischerweise in Gröden in Südtirol geschnitzt und hergestellt wurde. Seine Geschichte verbindet Vergangenheit und Gegenwart. Sie erzählt von Kinderspielen in bürgerlichen Wohnzimmern und Kinderarbeit in den armen Stuben der Alpentäler.

Mitte des 18. Jahrhunderts begann sich in Gröden der Handel mit Holzschnitzereien zu intensivieren (Demetz 1987:15-17). Neben der Holzbildhauerei vor allem für Kirchen und sakrale Bauten, wurde auch der Handel mit Holzschnitzereien immer wichtiger. Es entstand eine vorindustrielle Art der Serienproduktion, die im sogenannten Verlagssystem organisiert war. Schnitzer*innen arbeiteten zu Hause und produzierten meistens dieselben Figuren, während Händler*innen den Verkauf übernahmen. Dieses System bot größere Verkaufschancen und weniger finanzielle Risiken, machte die Schnitzer*innen jedoch von den Händler*innen abhängig (Demetz 1987:20). Ganze Haushalte und auch einheimische Kinder arbeiteten an geschnitzten Figuren und Masken oder Puppen und anderem Spielzeug. Sie halfen beim Schnitzen und Bemalen oder Zusammenbauen der Einzelteile. Die Arbeit war hart und dauerte oft 12 Stunden am Tag (Büchner 2011: 151). Die Spielzeuge aus Südtirol wurden dann europaweit abgesetzt. Typisch sind Holzgliederpuppen, die in Gröden gefertigt, nach Holland gehandelt und dann nach England exportiert wurden, um dort aufgrund ihres langen Handelsweges als „holländische Puppen“ bekannt zu werden.

Abbildung 1: Sogenannte Holländische Puppe, online unter: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/01/Gliederpuppe.jpg/250px-Gliederpuppe.jpg

Die Fertigung der Grödner Schaukelpferde

Zu den typischen Grödner Holzspielzeugen gehören auch die Schaukelpferde, die in mehreren Arbeitsschritten gefertigt wurden. Die geschnitzten Figuren wurden zunächst grundiert, dazu wurde meist sogenanntes Gesso aufgetragen, das eine Mischung aus Tierleim, Kreide oder Gips und weißem Pigment ist. Darauf folgte die Bemalung, oft in Ölfarben, mit charakteristischen

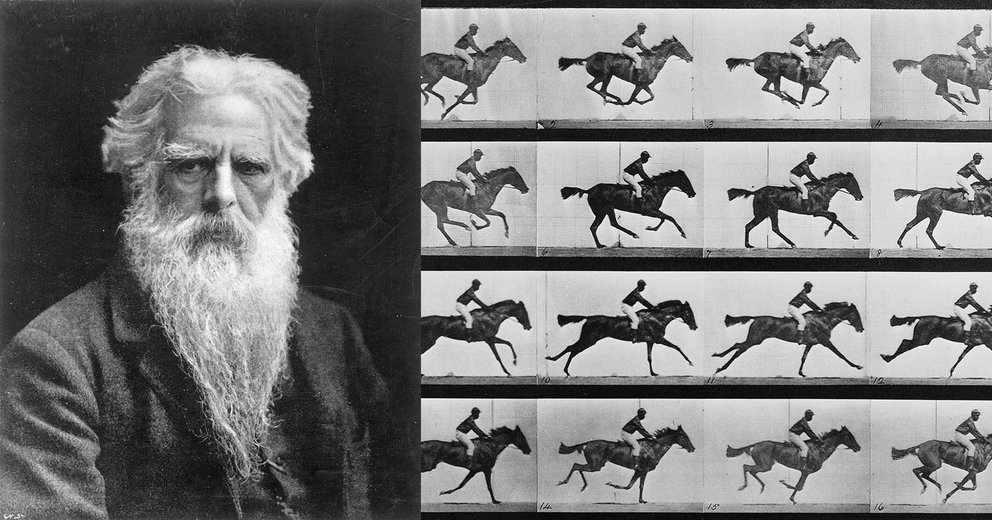

Fleckmustern. Die Mähne der Grödner Schaukelpferde wurde traditionell aus Rinderschwänzen gefertigt. Die Augen aus Glas und die sorgfältig bemalten Hufe verliehen dem Spielzeug ein lebendiges Erscheinungsbild (Mullins 1992: 55). Die fehlende anatomische Präzision und die statische Haltung spiegeln wohl mehr die Vorlieben der Zeit, als die künstlerischen Möglichkeiten der Zeit wider. Denn die Darstellung galoppierende Pferde unterlag sich ändernden Vorstellungen. Zunächst war die Ansicht verbreitet, dass nie alle Hufe gleichzeitig den Boden verlassen könnten. Bereits Künstler*innen im antiken Ägypten, Griechenland und Rom stellten galoppierende Pferde demgemäß dar und diese Darstellungsweise hielt sich bis ins 18. Jahrhundert (Mullins 1992: 50-59). Im späten 18. Jahrhundert führten englische Sportmaler dann den sogenannten „fliegenden Galopp“ ein, bei dem alle Pferdebeine zugleich in der Luft waren, um Dynamik darzustellen. Diese Darstellungsweise setzte sich ab 1820 durch und dominierte das 19. Jahrhundert. Erst Eadward Muybridges Fotografien von 1887 zeigten den Bewegungsablauf galoppierender Pferde und ließen die Darstellungen realitätsnäher werden. Der „fliegende Galopp“ blieb aufgrund seiner Symmetrie und Stabilität, insbesondere bei Schaukelpferden auf den Kufen, erhalten. Heute gelten Modelle mit geraden Hinterbeinen als frühe Varianten (vgl.ebd: 33-35).

Abbildung 2: Eadward Muybridges Fotografien von 1887, online unter: https://petapixel.com/assets/uploads/2022/08/eadweard-muybridge-featured.jpg

Spielzeug und Erziehungsmittel

Spielzeuggegenstände für Kinder wie dieses Schaukelpferd sind Teil eines erzieherischen Prozesses. An ihnen lernen Kinder, erlangen neue Erkenntnisse und Fähigkeiten (Kling 2014). Mit ihnen werden soziale Rollen, Normen und Ideale vermittelt. In dieser Funktion wurde Spielzeug oft primär als Mittel zur sozialen Erziehung verstanden. In der Übung mit dem Spielzeug sollten Kinder – so beispielsweise im höfischen Kontext um 1800 – für ihre zukünftigen gesellschaftlichen Aufgaben als Erwachsene vorbereitet werden (Weber-Kellermann: 70-85). Besonders deutlich wird das an Spielzeug, das die gesellschaftlichen Erwartungen und Geschlechterrollenbilder der damaligen Zeit transportiert, darunter beispielweise Holzschwerter, die für zukünftige Männer vorgesehen waren oder eben Puppen, die für die Rolle als Mutter vorbereiten sollten. So stattete man im England des 19. Jahrhunderts Schaukelpferde mit sogenannten Damensätteln aus, da das Reiten im Damensattel ein beliebter Reitstil unter Frauen der gehobenen Gesellschaft geworden war, obwohl dieser Satteltyp sehr unsicher war und oft für Stürze vom Dressurpferd sorgte

(Mullins 1992: 38-42). Hier wird besonders gut sichtbar, dass und wie sich bestimmte Frauenideale über Spielzeug in die Alltage der Kinderzimmer vermitteln ließen. Von den Kindern wurde erwartet, sich die für sie vorgesehen Rolle und Haltung anzueignen. Heutige Gender-Forscher*innen kritisieren, dass derartige Rollenbilder und Erwartungen tief in der Gesellschaft verankert sind, obwohl es keine biologischen Gründe dafür gibt (Gürtler 2015).

Wer kann spielen?

Dort, wo das Grödner Schaukelpferd hergestellt wurde, in den armen Stuben der südlichen Alpentäler verlebten Kinder eine Kindheit, die von Hunger, Armut und harter Arbeit geprägt war. Von Tirol und Südtirol, Vorarlberg und Graubünden, aber auch Gebieten in der Schweiz und Liechtenstein wurden Kinder in dieser Zeit fortgeschickt, um als sogenannte Schwabenkinder ihr Auskommen in Süddeutschland zu finden. Sie mussten fern von Zuhause auf großen landwirtschaftlichen Betrieben mithelfen. Und auch die Grödner Kinder dieser Zeit mussten ihren Teil zum Auskommen der Familien beitragen, entweder in den Schnitzstuben oder anderswo. Nur wenige Kinder in privilegierten Verhältnissen wuchsen unter besseren Bedingungen auf, konnten freie Zeit für Spiel und Sport sowie Bildung genießen. Der Großteil der Kinder des 19. Jahrhunderts musste bereits nach wenigen Jahren Schulbildung in Fabriken oder Handwerksberufen arbeiten (Weber-Kellermann 1997: 156-190). Im 19. Jahrhundert beeinflusste also die soziale Zugehörigkeit auch den Zugang zu Spielzeug und dieses blieb noch lange ungleich verteilt (Weber-Kellermann 1997:192-212). Das Schaukelpferd aus Gröden ist ein bedeutendes Beispiel für diese Wechselwirkungen zwischen Handwerk, Sozialstruktur und Erziehung. Es zeigt sowohl wirtschaftlichen Umbrüche durch die Industrialisierung als auch die Verankerung von Geschlechterrollen im Spielzeug und wie dieses zur Sozialisierung von Kindern genutzt wurde.

Inszenierung der Figur des "Saltners" anlässlich des "Traubenfestes" in Meran

Der Saltner

Abbildung 1: Fotografische Inszenierung des "Saltners"

„Ich bin Walter der Saltner. Man kennt mich auch als Weinberghüter. Meine Aufgabe ist es die Trauben auf dem Weinberg vor DiebInnen zu schützen. Dafür bewache ich den Weinberg Tag und Nacht. Ich trage dabei meine berüchtigte Tracht, bestehend aus einer Lederhose mit Hosenträgern, einer Lederjacke, darunter einer Weste und einem breiten Bauchgurt. Dazu trage ich kurze Schuhe mit Kniestrümpfen und Garmaschen. In der Hand halte ich eine Speer. Um den Hals trage ich eine Kette mit Muscheln und Eberzähnen und auf dem Kopf habe ich einen Dreispitzhut, der geschmückt ist mit Federn, Eichhörnchen- und Fuchsschwänzen. Warum ich das alles trage? Gute Frage!“ Der Saltner ist eine sagenumwobene Figur. Auf zahlreichen Postkarten aus dem 19. Jahrhundert ist er abgebildet.

Abbildung 2: Postkarte mit historischem Ausstellungsobjekt "Saltner" im Tiroler Volkskunstmuseum

Zum Beruf des Weinberghüters

Der Begriff Saltner, kommt aus dem lateinischen von “Saltuarius” und bedeutet Waldhüter. [1] Die Aufgabe der Saltner bestand im Wesentlichen darin, die Trauben in ihren Hutbezirken, also den Weinbergen, denen sie zum Bewachen zugeteilt waren, vor menschlichen und tierischen DiebInnen zu schützen. Dazu patrouillierten die Saltner bei Tag und Nacht durch die Weinberge. Sie Bauten Zäune, welche sie meist mit Dornengestrüpp umrankten, um das Eindringen für mögliche DiebInnen zu erschweren. Außerdem mussten Saltner zu jeder Tages- und Nachtzeit während ihrer Einstellung dienstbereit sein. Im Fall von Hochwasser oder Bränden in den Gemeinden, die sie beschäftigten, wurde erwartet, dass die Saltner zu Hilfe eilten. Der Beruf des Saltners wurde ausschließlich von Männern ausgeübt. Ihre beruflichen Bedingungen, Pflichten, Entlohnung, die zu tragende Kleidung etc. wurde dabei in sogenannten Saltnerordnungen festgeschrieben. Die ersten Saltnerordnungen stammen vom Ende des Mittelalters und reichen bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Die konkreten Ordnungen variieren je nach Gemeinde.[2] Literarische Aufzeichnungen oder bildliche Abbildungen und später auch Fotografien stammen meist aus dem Südtiroler und Tiroler Raum. Die ersten bildlichen Darstellungen von Saltnern stammen aus dem 19 Jahrhundert. Diese Abbildungen zeigen Männer, die schlichte, praktikable Kleidung tragen und einen Speer mit sich führen. Ihr Hut wird meist von einer Feder geschmückt. Die Saltner tragen einen sogenannten Koller, das ist eine lederne Kragenjacke, über einer roten Weste und darunter eine Lederhose, mit Hosenträgern. Dazu kommt ein stabiler, lederner Bauchgurt – der sogenannte Ranzen – und die wollenen Kniestrümpfe sowie festes Schuhwerk. Erst in zeitlich späteren, also jüngeren, Abbildungen und Fotografien wird die Kleidung auffallender, ausgeschmückt und aufwendig. So wird dann der Dreispitzhut wird mit Federn verschiedener Vögel geschmückt. An seinen Ecken hängen die präparierten Schwänze von Füchsen und Eichhörnchen bis auf die Schultern des Saltners herab (siehe Abb. 2). Und um den Hals tragen Saltner üppige Ketten mit Eberzähnen und Muscheln. Auch die Ranzen werden zunehmend ausgefallener, mit Verzierungen und ins Leder eingravierten oder genieteten Mustern.

Abbildung 3: Ausstellungsobjekt im Tiroler Volkskunstmuseum

Erfundene Traditionen

Diese Veränderungen lassen sich ab der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts feststellen. Ganz besonders betraf das zunächst die Saltner aus Meran, die zu prägenden Figuren wurden. Ihr Bild breitete sich dann auch weiter nach Nordtirol und über die Grenzen des historischen Tirols hinaus aus. Die Ursache war der zunehmende Tourismus und die Bewerbung von Tirol als Reiseziel im aufkommenden Alpinismus. Die Figur des Saltners wurde dafür werbewirksam in Szene gesetzt, vielfach abgedruckt und so gelangten bildliche Darstellungen über Zeitschriften wie „Die Gartenlaube“ oder Zeitungsbeiträge und Postkarten bis in die bürgerlichen Wohnungen der europäischen Metropolen. Anhand dieser Darstellungen lässt sich zeigen, wie sich das Bild des Saltners und mithin die Vorstellungen rund um diese Figur veränderten. Geschaffen wurde ein Narrativ, das prunkvolle Kleidung für den Saltner vorsah, der groß gebaut, mit Bart und Pfeife im Mundwinkel durch die Südtiroler Weinberge schreite.

Abbildung 4: Ausstellungsobjekt im Tiroler Volkskunstmuseum, eigene Aufnahme Lina Schäfer und Benjamin Stark 2024

In ebendieser stereotypen Darstellung wurde der Saltner mit seiner als typisch geltenden Tracht zu einem beliebten Motiv, fand Erwähnung in Literatur und sogar in Theaterstücken. Derart wurde der Saltner also zu einer Kunstfigur, die als Beispiel für eine Form von erfundener Tradition (nach Eric Hobsbawm und Terence Ranger: „Invention of Tradition“ 1983) gelten kann. Die dabei produzierten Bilder wirkten wiederum auf den Alltag der davon betroffenen Menschen – den tatsächlich als Weinhüter tätigen Männern – zurück. Ihre Kleidung passte sich immer mehr dem erschaffenen Narrativ und den Erwartungen des Tourismus an. Ihre Aufgaben wurden um den Umgang mit Reisenden und Gästen erweitert, den neugierigen und faszinierten Urlaubenden sollten Erlebnisse mit „echten angeblich traditionellen“ Saltnern geboten werden.

Die frühe Volkskunde und die Erfindung des Saltners

Der Weinberghüter – wie er in zahlreichen Museen – so auch im Tiroler Volkskunstmuseum gezeigt wird, ist also nicht die Darstellung eines historischen Berufes. Die Figuren und Gegenstände erzählen die Geschichte einer historischen Figuration. Also das Making-of des Saltners, zu dem auch das frühere Fach Volkskunde in einer Gemengelage von alpinistisch-touristischem Interesse, bürgerlicher Faszination und erfolgreicher Vermarktung beigetragen hat.

Das Erkenntnisinteresse der jungen Volkskunde lässt sich am sogenannten Fachkanon ablesen, gesammelt und erforscht wurden Mythen, Märchen und Sagen, Lieder und Bräuche, Kleidung, Bau- und Essgewohnheiten der bäuerlichen Bevölkerung, die als das Volk der Volkskunde galt. Es dominierte die Idee, dass in diesen kulturellen Versatzstücken etwas seit langem Überliefertes oder Ursprüngliches finden lasse, dass also damit der Brückenschlag in germanische Vorzeit gelinge. Dabei zeigen zahlreiche Studien wie sie beispielsweise von der sogenannten „Münchner Schule“ der „historisch-archivalischen Methode“ von Hans Moser (1903–1990) oder Karl-Sigismund Kramer (1916–1998) bereits seit den 1960er Jahren vorgelegt wurden, dass viele der als „uralt“ geltenden Traditionen erst im 19. Jhd. entstanden sind. Der Saltner ist ein gutes Beispiel dafür, denn es gab zwar schon seit dem 15. Jahrhundert den Beruf des Weinberghüters, doch führten die Reiseberichte, Pressemeldungen und Märchen zu einer Neuerfindung des Saltners. Sein Kostüm wurde prachtvoller, sein Auftreten extravaganter und er wurde immer mehr zu einer touristischen Attraktion. Verschleiert wird diese Veränderung durch ein begleitendes „schon immer“, das sich in Berichte und Erzählungen über den Weinberghüter einschleicht. Eine kulturwissenschaftliche Spurensuche hat heute die Aufgabe, solche vermeintlichen Kontinuitäten nicht nur aufzudecken und die Historizität und Kontingenz von Gegenständen, Bräuchen und Mythen zu rekonstruieren, sondern das Phänomen der „Erfindung von Tradition“ in seiner eigenen Zeitlichkeit einzuordnen und zu verstehen. So steht das Making-of des Saltners seinerseits für die Tourismusgeschichte Tirols und Südtirols, die schwindende Bedeutung der agrarischen Landnutzung und eben auch die Agency – den Handlungsspielraum – der verschiedentlich daran beteiligten historischen Akteur:innen.

Abbildung 5: Plakatentwurf, Sammlung Touriseum Meran

Warum eigentlich Fuchsschwänze?

Am überaus auffallenden Kopfschmuck des Saltners sind Federn und Tierschwänze angebracht, seine Jacke und Hose sind aus Leder hergestellt und die Kette vor der Brust ist aus zahlreichen Tierzähnen und Muscheln gefertigt, darunter die langen Eckzähne männlicher Wildscheine. Diese Eberzähne ragen sichelförmige bis unter die Brust herab. Der Großteil der Kleidung und auch der Verzierungen ist aus tierischen Materialien gefertigt. Vor dem Hintergrund der aufsehenerregenden Ausgestaltung der Kleidung und Ausstattung der Saltnerfigur lässt sich annehmen, dass viele der Accessoires dekorativen Zweck erfüllen. So scheinen die meisten Gegenstände keiner weiteren, praktischen Verwendung in der eigentlichen Tätigkeit des Weinberghütens zu dienen. Die Trillerpfeife benutzte man aber sicher zum Aufschrecken von Vögeln, die es auf die reifen Trauben abgesehen hatten, noch bevor Vogelschutznetze oder Schreckanlagen üblich wurden. All das deutet auf ein Weltbild hin, in dem es eine deutliche Hierarchisierung gibt. Die Interessen der Menschen stehen über jenen anderer Tiere und Tiere erfahren dies, indem sie genutzt, getötet und verwendet werden. Anthropozentrismus ist ein zeitgenössischer Begriff, um diese Hierarchie und die zentrale Stellung des Menschen darin zum Ausdruck zu bringen.[1] Menschen, Tiere, Pflanzen und andere Entitäten leben in einer anthropozentrischen Ordnung nicht in einem gleichwertigen, symmetrischen Verhältnis zusammen. Menschen nehmen darin eine Ausnahmestellung ein und dominante Rolle ein. Diese Hierarchie ist nicht natürlich, sondern eine historisch gewordene und kontingente Sozialordnung, aber sie ist wirksam, weil sie vielfältige Legitimierungen erfährt. Dennoch kann sie als kulturelles Phänomen benannt und dekonstruiert werden. Dabei hilft es, zwischen zwei Arten des Anthropozentrismus zu unterscheiden. Der „epistemische Anthropozentrismus“ bezieht sich darauf, dass nicht-menschliche Wesen von und für Menschen nur ausgehend von einem menschlichen Blickwinkel beschreibbar sind.[2] Hier gehen wir davon aus, dass Menschen einen gemeinsamen Horizont teilen können. Davon abzugrenzen ist der „normative Anthropozentrismus“. Dieser beschreibt die Idee, dass Menschen allen anderen nicht-menschlichen Wesen überlegen sind und diese Überlegenheit umfasst auch die Bewertung des Lebens und Leidens der davon Betroffenen. Legitimiert wird dadurch also auch die Verwendung verschiedene Tiere als Ressource für den menschlichen Gebrauch. Die Kleidung des Weinberghüters ist dafür ein gutes Beispiel. Sie zeigt die Selbstverständlichkeit der menschlichen Dominanz über nicht-menschliche Wesen. Während damals künstliche Materialien und Plastikstoffe noch nicht zur Verfügung standen, ersetzen diese heute zunehmend die tierlichen Materialien zur Produktion von Kleidung und Alltagsgegenständen. Allerdings gilt beispielsweise Leder nicht als Nebenprodukt der „Fleischproduktion“, sondern immer noch als „fester Bestandteil des Geschäftsmodells“.[3] Die Kritik daran verdeutlicht einen Wandel in der Wahrnehmung von Tieren und dem vorherrschenden Mensch-Tier-Verhältnis. Es Sie zeigt an, dass ethische Bedenken gegen die Tiernutzung und Tierschutzbemühungen im Laufe des 20. Jahrhundert gesellschaftliche Aufmerksamkeit erfuhren. So wird werden Formen der Ausgrenzung, die auf den normativen Anthropozentrismus zurückzuführen sind, aktuell auch heftig debattiert. In der öffentlichen Auseinandersetzung darum entstehen Theorien, die ein symmetrisches oder weniger hierarchisches Zusammenleben von Menschen und nicht-menschlichen Wesen propagieren.

Abbildung 6: Historische Darstellung "Saltner"

Traubendiebe und Bestrafungen

Die Dominanz gegenüber Tieren spiegelt sich nicht nur in der Tracht der Saltnerfigur. Saltner als Weinberghüter waren für ihre Tätigkeit auch legitimiert, von ihnen erwischte Traubendiebe zu bestrafen. Art und Ausmaß der Strafen hingen von der Art des Diebstahls ab und waren in den sogenannten Saltnerordnungen festgelegt, aber sie variierten von Gemeinde zu Gemeinde. Jedenfalls wurde unterschieden zwischen Traubendiebstahl, bei dem direkt vor Ort genascht wurde oder ob eine größere Menge davongetragen wurde, um sie etwa andernorts zu verarbeiten oder zu verkaufen. Kindern durfte übrigens die Kleidung gepfändet werden, während bei Erwachsenen meist ein Pfandgeld gefordert wurde. Auch die körperliche „Züchtigung“ war fallweise erlaubt, dies umfasste aber zu keinem Zeitpunkt das Töten von Menschen. Tierliche Dieb:innen wurden vertrieben, es war aber auch legitim sie zu töten, unabhängig davon ob es sich um wilde oder als Haus- oder Nutztier gehaltene Tiere handelte.[1] Das verdeutlicht noch einmal das in diesen Ordnungen maßgebende Dominanzverhältnis. Was sich in diesen Praktiken niederschlug, verweist auf den überindividuellen soziokulturellen Rahmen, in dem sich die damaligen Akteur:innen bewegten. In diesem scheint es gesellschaftlich erlaubt und wohl weitestgehend akzeptiert gewesen zu sein, Tiere für den Diebstahl von Trauben zu töten.

Literatur

Morandell, Stefan/ Strauß, Brigitte / Untersulzner, Alexa/ Weissteiner, Evi: Der Saltner. Flurwache zwischen Amtsperson und Kunstfigur. In: Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde (Hg.), Südtiroler Weinmuseum (Hg.): Beiträge zur Volkskunde. Bd. 4. Dietenheim: Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde; 2022, S. 11, 19-24.

Steiner, Gary: Anthropozentrismus. In: Ferrari, Arianna/ Petrus, Klaus (Hg.): Lexikon der Mensch-Tier-Beziehungen. Bd. 1, Bielefeld 2015, S. 28.

Ausstellungsobjekt Tiroler Volkskunstmuseum

(Kein) Platz für blöde Ziegen

Ziegen als Krippenfiguren

Wer sich auf die Suche nach „Ziegen im Museum“ macht, wird sehr schnell bemerken, wenige Objekte erzählen Ziegengeschichten derart plastisch wie die Figuren der Krippendarstellungen. Krippen verkörpern nicht nur die künstlerische Auseinandersetzung mit biblischen Geschichten. Sie verdeutlichen auch Aspekte des Mensch-Tier-Verhältnisses und den historischen Umgang mit Tieren und tierischen Erzeugnissen. In der Bibel und den darin enthaltenen Geschichten werden Tiere und deren Stellung zu den Menschen vielfach thematisiert. Viele Krippen sind insbesondere vom Weihnachtsevangelium inspiriert. Und die Tiroler Krippenbaukunst wurde vor allem durch die Beschreibungen aus dem Lukasevangelium beeinflusst. Kunstvolle Krippen mit Hirt:innen und ihren Herden sind wichtige Bestandteile dieser Inszenierungen. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Nagl-Krippe aus der Sammlung des Tiroler Volkskunstmuseums. Es ist ein Frühwerk des 1939 in Grinzens bei Innsbruck geborenen Holzschnitzers Walter Nagl. Die Krippe entstand 1958 in Innsbruck und zeigt einen ländlich-bäuerliche Szene, wie sie für sogenannte Tiroler Krippen typisch ist. Die Ausstattung der Krippe ist einfach und reduziert auf wenige Figuren, die eine etablierte Ordnung aufweisen. So kommt jeder Krippenfigur ein für sie bestimmter Platz zu. Auch die Ziege – oder wie sie im deutschen Alpenraum liebevoll genannt wird, „die Goas“ – hat einen angestammten Platz in der Figurenordnung der Tiroler Krippen. Auffällig ist dabei die männlich geprägte Darstellung: Hirten in zentralen Positionen tragen Schafe auf den Schultern, während weibliche Figuren und Ziegen oft nur am Rand erscheinen. Walter Nagl bricht mit dieser Konvention: In seiner Krippe hat die Ziege einen prominenten Platz – beinahe als Hauptdarstellerin – gleich neben dem Jesuskind. Die Ziege ist zentraler als gewöhnlich in die „Ordnung“ der Szene eingebunden. Das erzählt von der engen Verbindung zwischen Menschen, Tieren und Kultur, aber auch von Ausschlüssen und Stigmatisierungen.

Abbildung 1: Waldweide mit Ziegen

„Ziegen sind die Kühe des armen Mannes“

Die Hirt:innen der Krippendarstellungen verkörpern die armen Menschen der damaligen Zeit. Schafe und Ziegen verdeutlichen deren gesellschaftliche Stellung um Christi Geburt vor etwa 2000 Jahren. Ziegen (Capra) begleiten Menschen aber schon seit etwa 10.000 Jahren, sie haben einen festen Platz in der Geschichte der

Sesshaftwerdung und Domestikation. Als anpassungs- und widerstandsfähige Tiere haben Ziegen in unterschiedlichsten Gemeinschaften und Regionen überlebt. Sie wurden und werden noch immer gegessen, ihre Haut und ihre Haare werden zu Kleidung verarbeitet, Knochen, Fette und andere Bestandteile werden als vielfältige Grundstoffe genutzt. Im alpinen Raum wurden Ziegen noch bis ins 20. Jahrhundert als Lebensgrundlage für ärmere Schichten betrachtet. So besagt ein bekanntes Sprichwort: „Ziegen sind die Kühe des armen Mannes“, also jener Familien, die sich keine Kühe leisten konnten. Die Ziegenhaltung war nicht nur erschwinglich, sondern auch weniger aufwendig, wenn die Ziegen beispielsweise mancherorts auf die Waldweide getrieben wurden.

Deshalb übernahmen Ziegen bis in die 1950er-Jahre eine wichtige Rolle in der vorwiegend auf Selbstversorgung ausgerichteten alpinen Landwirtschaft Tirols. Vor allem in Regionen mit karger Vegetation, in den Hochgebirgstälern und inneralpinen Trockengebieten, wo größere Tiere kein Auslangen finden, konnten Ziegen aufgrund ihres geringeren Gewichts und Grundumsatzes gehalten werden. Und ihre Produkte wurden vielfältig eingesetzt: Fleisch wurde in den Alpenregionen als „Kitzbraten“ geschätzt und konnte deshalb einträglich verkauft werden, die leicht verdauliche Milch konnte für die Ernährung von Kindern und Kranken dienen. Haut und Haar wurden zu Handschuhleder und Kleidung verarbeitet. Ziegenfelle wurden im alpinen Raum bereits in der Steinzeit genutzt, so fand man auch bei der sogenannten „Gletschermumie Ötzi“ eine Jacke aus Ziegenfell.

Abbildung 2: Reste des Fellmantels von Ötzi (Archeologiemuseum Bozen)

Während die Ziegenhaltung früher für ärmere Familien lebensnotwendig war, hat sich ihre Bedeutung heute stark gewandelt. Oft wird die Ziegenhaltung als Hobby betrieben, in alpinen Regionen dient sie der Landschaftspflege. Ziegen sind Kletterkünstlerinnen und erreichen Weideflächen, die für andere Nutztiere unzugänglich sind. Sie tragen wesentlich zur Erhaltung von Almen und Kulturlandschaften bei, indem sie Sträucher und Gräser abweiden und so die Verbuschung verhindern. Diese Eigenschaft macht sie auch heute noch zu einem wertvollen Teil ökologischer Pflegeprogramme. Aber auch in der modernen Ernährung erfreuen sich Ziegenprodukte wie Milch und Käse wieder größerer Beliebtheit. Zudem sind Ziegen ein fester Bestandteil von Streichelzoos und Bauernhofurlauben geworden – wohl, weil den Tieren allerlei Charaktereigenschaften zugeschrieben werden, die sie dafür auszeichnen sollen.

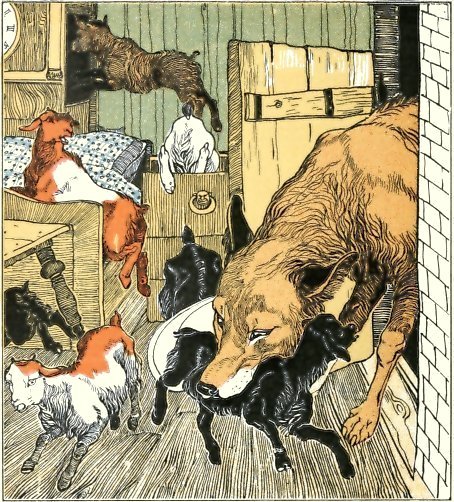

Abbildung 3: Gezeichnete Darstellung des Märchens "Der Wolf und die sieben Geißlein"

Ziegenmärchen – Mythen und Geschichten

Die berühmtesten Ziegen aller Zeiten sind wohl die sieben Geißlein, die, einmal abgesehen von dem kurzen Aufenthalt im Bauch des Wolfes, jene Gewitztheit bewiesen, die man dem Wesen der Ziege ganz allgemein nachsagt.

Tischlein deck dich - ein Märchen der Gebrüder Grimm handelt von einer gewitzten und frechen Ziege die sprechen kann.

»Ich bin so satt, ich mag kein Blatt meh! meh!«

»Wovon sollt ich satt seyn?

ich sprang nur über Gräbelein, und fand kein einzig Blättelein: meh! meh!«

Abbildung 4: Darstellung zu "Tischlein deck dich"

Wenn wir Tieren menschliche Eigenschaften zuschreiben, nennt man das Anthropomorphismus. Das bedeutet, dass wir ihr Verhalten mit unseren Maßstäben erklären. So können wir uns Tiere besser vorstellen, und genau das hat viele Künstler:innen, Dichter:innen und Märchenerzähler:innen inspiriert. Aber Achtung: So spannend diese Geschichten sind, sie haben oft wenig mit wissenschaftlicher Realität zu tun!

Das zeigt das Sinnbild der Ziege bereits seit der Antike. Häufig wurden Ziegen als Opfertiere getötet. Fast immer wird bei Erwähnung der Tiere auch die Milch angesprochen, die unter anderem als Sonnenopfer gebräuchlich war. Ziegenmilch diente auch den Göttern als Speise. So wurde nach der griechischen Mythologie der junge Himmelskönig Zeus, als er von seiner Mutter vor dem Herrscher der Titanen versteckt wurde, von der Ziege Amalthea gesäugt. Als Dank erhob Zeus die Ziege nach ihrem Tod in den Himmel, wo sie als der Stern Capella – einer der hellsten Sterne am Nachthimmel – verewigt wurde. Beim bereits in der Tora beschriebenen Versöhnungsfest soll jährlich ein Ziegenbock, beladen mit den Sünden des Volkes, als sprichwörtlicher Sündenbock in die Wüste geschickt worden sein. Und im aufkommenden Christentum wandelten sich die mythologischen Vorstellungen bis sich spätestens im Mittelalter Teufelsdarstellungen in Ziegen(bock)gestalt etablieren.

Interessanterweise hatte Ziegen und Ziegenprodukte auch in der vormodernen Medizin einen festen Platz. So galten sogenannte Bezoare – kleine kugelförmige Gebilde aus Haaren und Steinchen aus dem Magen der Wildziege – als Wundermittel gegen Vergiftungen und Krankheiten. Auch Ringe aus Ziegenhörnern oder das Blut der Tiere wurden als Heilmittel genutzt.

Abbildung 5: Ausstellungsobjekte "Bezoare"

Ziegenvorurteile

Im deutschen Wortschatz ist die Ziege insbesondere bei Benennungen von Frauenbildern häufig negativ konnotiert, so heißt es beispielsweise: „so a blede goas“ („so eine blöde Ziege“). Diese abwertende Metapher richtet sich gegen Frauen und Ziegen gleichermaßen. Es wird dabei ein Bild hervorgerufen, dass Frauen bestimmte negative Eigenschaften wie Störrigkeit, Eigensinn oder übertriebene Launenhaftigkeit zuschreibt, aber nur, weil diese Abwertungen auch schon den Ziegen zugeschrieben werden. Die Laute der Ziege – das „Meckern“ – sind dabei symbolisch mit Kritik, Klagen und einem unzufriedenen Verhalten verknüpft. Worte wie „Meckerziege“, „Zickenkrieg“ oder „Zickenalarm“ haben sich besonders seit den 1990er-Jahren verbreitet und dienen häufig zur abwertenden Beschreibung von Konflikten zwischen Frauen. Die Dudenaufnahme des Begriffs „Zickenkrieg“ im Jahr 2006 verdeutlicht die alltägliche Sprachverwendung. Hierbei geht es oft weniger um das tatsächliche Verhalten der betroffenen Personen, sondern vielmehr um die gesellschaftliche Wahrnehmung und die Konstruktion von Konflikten unter Frauen. Und die sprachliche Verwendung solcher Begriffe spiegelt auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung an Frauen wider: Sie sollen sich fürsorglich und kooperativ verhalten, während Wettbewerb und Durchsetzungsvermögen oft als männliche Eigenschaften gelten. Hier zeigt sich eine ungleiche Wahrnehmung: Männliche Konfliktfähigkeit wurde über Jahrhunderte gesellschaftlich anerkannt, während Frauen häufig an das Ideal der Harmonie gebunden wurden (Hofbauer 2006, S. 26-42).

Derartige Vorstellungen sind kulturelle Konstruktionen, die einem dichotomen – also zweigeteilten – Ordnungssystem entsprechen, das in den Kulturwissenschaften als Grundordnung der europäischen Moderne ausgemacht wird. Dieser zweiteilenden Systematik entsprechen Gegensatzpaare wie Mann/Frau, Natur/Kultur oder Mensch/Tier. Die Unterscheidung zwischen Menschen und allen anderen Tieren wird auch als „anthropologische Differenz“ bezeichnet. In historischen und patriarchalen Diskursen wurden Frauen oft mit der "Natur" assoziiert und auf körperliche Funktionen wie Mutterschaft reduziert. Dies hat dazu geführt, dass Frauen eine Nähe zum Tierlichen attestiert wurde, während Männer mit Vernunft, Geist und Kultur, manchmal dem Menschen schlechthin, gleichgesetzt wurden. Die Ziege als sprachliche Metapher und abwertende Figur zur Beschreibung von Frauen und ihnen zugeschriebenem Verhalten erinnert uns an die Macht der Sprache, soziale Rollen zu definieren. So lädt die Ziegenmetapher auch dazu ein, die darin enthaltenden Vorurteile in Bezug auf Menschen und Tiere kritisch zu hinterfragen.

Moderne Ziegenhirtinnen

In Ziegenherden bestimmen weibliche Leittiere die Hierarchie, sie lenken die Gruppe und sorgen für Ordnung. Die Gruppen umfassen im natürlichen Herdenverband zwischen 20 und 50 Tiere. Sie werden bis zu 12 Jahre alt und können sich Gesichter und Orte merken. Außerdem sprechen Ziegenherden je eigene Dialekte. Die Ziegenhaltung erfordert viel Organisationstalent, emotionale Stärke und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Frauen in diesem Berufsfeld brechen mit veralteten Rollenbildern und oftmals verkörpern sie damit Widerstandsfähigkeit, Unabhängigkeit und Innovationskraft. Früher wie heute gibt es viele inspirierende Beispiele von Frauen, die sich der Ziegenhaltung widmen: In Afrika helfen Hilfsprojekte wie „Ziege wie Zukunft“ alleinerziehenden Frauen, mit Ziegen eine Existenzgrundlage aufzubauen. Die Tiere liefern Milch und sichern ein Einkommen, während Frauen durch Schulungen zur Tierhaltung befähigt werden. Auch in Europa setzen Frauen Akzente: Ob in der Landschaftspflege, der Käseherstellung oder der Erhaltung seltener Ziegenrassen – Ziegenhirtinnen tragen aktiv zum Umweltschutz und zur Bewahrung von Kulturlandschaften bei. Ein Beispiel war Agitu Ideo Gudeta (1978–2020), eine äthiopische Unternehmerin, die in Italien „The Happy Goat“ gründete. Ihr Projekt beförderte die nachhaltige Ziegenzucht und Käseproduktion, konzentrierte sich auf lokale Ziegenrassen und verband Umweltschutz mit Integration. Ihr gewaltsamer Tod im Dezember 2020 erschütterte die Öffentlichkeit. Moderne Ziegenhirtinnen sind Sinnbilder für Wandel und Eigenständigkeit und ihre gesellschaftlichen Rollen werden konfliktreich ausgehandelt. Dabei stehen sie für gerechtere gesellschaftliche Verhältnisse. Und auch in die Tiroler Krippenwelt hielt diese Entwicklung bereits Einzug. So zeigt die neugestaltete Krippe des Krippenvereins von Thaur bei Innsbruck die Darstellung einer Hirtin mit Ziege, die entschlossen im Vordergrund steht, mit hochgeschürztem Rock und einer selbstbewussten Haltung.

Abbildung 6: Eigene Aufnahme Karin Lamprecht Krippe in Thaur mit Ziegenhirtin

Literaturverzeichnis

Albert, Ulrike (2020): Bock auf Ziegen. … von der Geschichte eines der ältesten Haustiere. 1. Auflage. Hersbruck: Deutsches Hirtenmuseum (Schriftenreihe Sonderausstellungen Deutsches Hirtenmuseums Hersbruck, Bd. 16).

ARCHIV - Wissenswertes (2022): Zum Thema Tiere als Bedeutungsträger in der Kulturlandschaft. S. 13.

Hofbauer, Johanna (2006): Konkurrentinnen außer Konkurrenz? Zugangsbarrieren für Frauen im Management aus der Perspektive des Bourdieu'schen Distinktions- und Habituskonzepts. In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie, S. 31.

Sellner, Manfred (1989): Schimpfwörter aus allgemeiner und Tierschimpfwörter aus emanzipatorisch-soziolinguistischer Sicht. In: Bernard Jeff (Hg.): Semiotik der Geschlechter: Akten des 6. Symposiums der Österreichischen Gesellschaft für Semiotik, Salzburg 1987 - in Zsarb. mit d. Salzburger Gesellschaft für Semiologie (SIGMA): Stuttgart: Heinz: Wien: Österr. Ges. f. Semiotik (11), S. 249–259.

Wild, Markus (2006): Die anthropologische Differenz. Quellen und Studien zur Philosophie, Band 74. Berlin; New York: Walter de Gruyter, S. 3-4.

Zöllner, Frank (2004): Anthropomorphismus: Das Maß des Menschen in der Architektur von Vitruv bis Le Corbusier. In: Neumaier, Otto (Hrsg.): Ist der Mensch das Maß aller Dinge? Beiträge zur Aktualität des Protagoras (Arianna. Wunschbilder der Antike, Bd. 4). Möhnesee: Bibliopolis, S. 307-344.

Meuser, Michael (2008): It’s a Men’s World. Ernste Spiele männlicher Vergemeinschaftung, S. 33–44. Online verfügbar unter https://bibsearch.uibk.ac.at/AC06911141

Onlinequellen

Duden (o. J.): Zicken / Zickenkrieg: Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/zicken [Zugriff am 23.02.2025].

ARGE ALP (o. J.): Tradition - Vielfalt - Wandel II. Verfügbar unter: https://www.argealp.org/de/projekte/d/tradition-vielfalt-wandel-ii [Zugriff am 23.02.2025].

Curiosa di Natura (2021): Agitu Ideo Gudeta - Capra Felice. Verfügbar unter: https://www.curiosadinatura.com/2021/01/26/agitu-ideo-gudeta-capra-felice/ [Zugriff am 23.02.2025].

Tirol.gv.at (o. J.): Archiv Fachliteratur AUFBEHALTEN. Verfügbar unter: https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/kunst-kultur/museum/Museumsportal_Serviceteil/Serviceteil_DOKUMENTE/Archiv_Fachliteratur_AUFBEHALTEN/Archiv_WW_2022.pdf [Zugriff am 23.02.2025].

Interviews und Feldnotizen

Feldnotizen vom 19.01.2025: Gespräch mit einem Mitglied des Krippenvereins Thaur.

Interview am 06.11.2024: Zeitzeugin Marianna Knoll.

Ausstellungsobjekt Tiroler Volkskunstmuseum

Fraisen, Schlangen und Ameisen

In einer Vitrine des Tiroler Volkskunstmuseums sind es kleine, auf einer Schnur aufgefädelte Knochen, die uns vor ein Rätsel stellen. Was ist das wohl und wozu wurde es gebraucht? Das außergewöhnliche Objekt ist im Ausstellungsbereich „Das prekäre Leben“ zu finden. Es

liegt auf dunkelblauem Untergrund, hebt sich durch die helle Farbe davon ab. Zierlich und schlicht, leicht zu übersehen. Erst auf den zweiten Blick lässt sich erkennen, dass nicht Perlen oder Edelsteine auf einer Schnur aufgefädelt sind. Und die Beschriftung des Schaukastens verrät: „Fraisenkette aus Natternwirbel“. Die Kette besteht aus vielen kleinen Wirbelknochen einer Ringelnatter. Ursprünglich hatte die Schnur eine rote Farbe, die über die vielen Jahre verblichen ist. Die Fachleute des Museums nehmen an, dass diese Kette mit einer Länge von 58 cm im 19. Jahrhundert hergestellt wurde. Wozu aber brauchten die damaligen Menschen eine aus den Knochen einer Schlange hergestellte Kette?

Schlangensymbolik und medizinische Vorstellungen

Schlangen standen im alltäglichen und laienhaften Umgang mit Krankheiten im 19. Jahrhundert und schon lange Zeit davor hoch im Kurs. Schon in der griechischen Antike wurde

Äskulap (Asklepios) als Gott der Heilkunst mit Stab und darum sich windender Schlange dargestellt. Darauf zurückgehend trägt auch eine in Europa weit verbreitete Schlangenart den Namen Äskulapnatter. Und der sogenannte Äskolapstab mit der charakteristischen Schlangendarstellung gilt noch heute als Symbol der Medizin, des Apotheken- und Heilwesens.

Abbildung 1: Sogenanntes Nasenschild, online: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:APOTHEKE,_Nasenschild_in_Konstanz_(2015).jpg

Das zeigt, dass Schlangen, Schlangenbestandteile und Schlangenbilder in der Vergangenheit und auch noch in der Gegenwart symbolisch aufgeladen wurden. Menschen verbinden also unterschiedliche Vorstellungen über Schlangen zu einem kulturellen Bild „der Schlange“ und einzelne Schlangenarten oder gar Tierindividuen werden durch die kulturellen Vorstellungen zu Symbolträger:innen. So steht „die Schlange“ vor allem in christlich geprägten Vorstellungen für das Böse, Doppelzüngige, Hinterlistige, Verführerische, aber auch für Erneuerung des Lebens, Unsterblichkeit, Wandlung, Weisheit und Heilung. Die Wahrnehmung oder der Umgang mit den davon betroffenen realen Tieren wird von diesen Vorstellungen geprägt.

Reale Schlangen waren wohl auch deshalb begehrte medizinische Handelsartikel und wurden für den Einsatz als Heilmittel getrocknet, verbrannt und pulverisiert. Einzelne Teile wie Augen, Blut, Fett oder die Galle sollten Krankheiten lindern. Bei schweren Geburten wurde Schlangenhaut auf den Bauch der Gebärenden gelegt und zur Abwehr der „Fraisen“ wurde Natternwirbeln große Wirkmacht zugesprochen.

Die „Fraisen“ als Schreckgespenst

Dann und wann taucht heute noch im Tirolerischen die Redewendung „Da krieg i die Fraisn“ auf. Das bedeutet, dass sich jemand über etwas aufregt und vor Wut zu zittern beginnt. Das althochdeutsche Wort „freisa“ heißt übersetzt „Angst, Gefahr, Schrecken“. Und die „Fraisen“ waren im 19. Jahrhundert – aus dem die Fraisenkette stammt – eine wortwörtlich gefürchtete Krankheit. Denn man verwendete den Begriff „Fraisen“ für Säuglings- und Kinderkrankheiten, bei denen hohes Fieber auftrat. Das Fieber löste Krämpfe aus, die Kinder begannen zu zittern und waren oftmals schwer krank. Die Fraisen waren also eine gefürchtete Kinderkrankheit. In den ländlichen und oft abgelegenen Orten des historischen Tirols gab es aber nur unzureichende medizinische Versorgung, oftmals mussten sich die Menschen selbst behelfen. So erhoffte man sich Schutz vor Kinderkrankheiten wie den Fraisen von Amuletten oder Ketten, auch einer Fraisenkette aus Natternwirbeln. Die rote Farbe der Schnur – so glaubte man – verstärke die Abwehrwirkung. Denn Rot stand für Leben, es sollte also helfen, den Tod zu verbannen. Fraisenketten wurden Säuglingen und Kleinkindern um den Hals gehängt, unter das Kissen gelegt, an der Wiege oder dem Bettchen angebracht. Noch bis ins 20. Jahrhundert waren Fraisenketten in allen gesellschaftlichen Schichten in Tirol gebräuchlich. Denn alle fürchteten die „Fraisen“ und versuchten ihre Kinder davor zu schützen.

Abbildung 2: Fraisenkette, online unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Necklet_of_the_vertebrae_of_an_adder_hung_with_3_medallions._Wellcome_M0016842.jpgikipedia

Weit verbreitet, aber unkontrollierbar

Die Fraisen traten als plötzliche Krankheit und scheinbar ohne Ursache auf. Es kam zu Verkrampfungen und heftigen Zuckungen am gesamten Körper der oftmals erst wenige Wochen alten Kinder. Das damit verbundene, meist hohe, Fieber, führte mitunter zur Bewusstlosigkeit oder gar zum Tod. Hunger und Fehlernährung, unzureichende hygienische Zustände und Krankheiten wie Scharlach, Diphtherie und Tuberkulose führten in dieser Zeit allgemein zu hoher Kindersterblichkeit. Da aber insbesondere die Ursache der sogenannten „Fraisen“ unbekannt war, verbanden sich besondere Ängste damit. Es schien, als ob die „Fraisen“ die Kinder gleichsam aus dem Nichts „anfällt“ oder die Krankheit wie „angezaubert“ über sie kam. Auch nahm man vielfach an, die Krankheit sei darauf zurückzuführen, dass Frauen in der Schwangerschaft oder während des Stillens Angst, Furcht oder Schrecken erlebt hätten. Oft wurden die „Fraisen“ aber auch mit dem Zahnen der Kinder zwischen dem vierten und achten Lebensmonat in Verbindung gebracht. Dann fiel das hohe Fieber der „Fraisen“ oft mit Magen-Darm-Erkrankungen oder anderen Kinderkrankheiten wie durch Vitamin-D- und Kalziummangel hervorgerufene Rachitis zusammen.

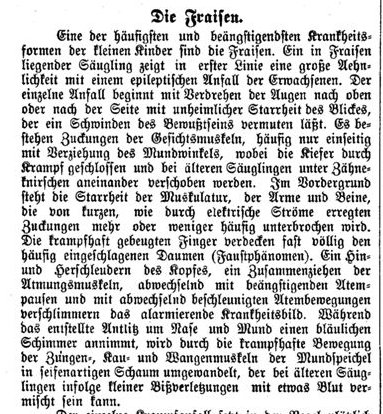

Abbildung 3: Ausschnitt aus Hebammen-Zeitung, 1.7.1910, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=hez&datum=19100701&zoom=33

Ein Artikel aus der Hebammen-Zeitung vom 1. Juli 1910 beschreibt die Fraisen eindrücklich:

„Eine der häufigsten und beängstigendsten Krankheitsformen der kleinen Kinder sind die Fraisen. Ein in Fraisen liegender Säugling zeigt in erster Linie eine große Ähnlichkeit mit einem epileptischen Anfall der Erwachsenen. Der einzelne Anfall beginnt mit Verdrehen der Augen nach oben oder nach der Seite mit unheimlicher Starrheit des Blickes, der ein Schwinden des Bewusstseins vermuten läßt. Es bestehen Zuckungen der Gesichtsmuskeln, häufig nur einseitig mit Verziehung des Mundwinkels, wobei die Kiefer durch Krampf geschlossen und bei älteren Säuglingen unter Zähneknirschen aneinander verschoben werden. (…) Der Krampfanfall setzt in der Regel plötzlich ein und dauert gewöhnlich nur einige Minuten, um dann durch Lösen der starren Glieder an Intensität nachzulassen. Das Kind liegt noch wie betäubt, nur einzelne Zuckungen erinnern gleichsam an die fernen Blitze und den leisen Donner eines abziehenden Gewitters.“

In der „Hebammen-Zeitung“ spielt die Fraisenkette zur Abwehr- oder Milderung der Fiebererkrankung keine Rolle. In aufklärerischer Absicht wird auf die Rolle der modernen Medizin verwiesen, indem dazu aufgefordert wird, dass ein Arzt die Ursache der „Fraisen“ feststellen müsse, um das Kind dann auch richtig zu behandeln.

In der sogenannten Volksmedizin wurde hingegen alles, was sich in krampfartigen Erscheinungen zeigte, unter dem Sammelbegriff „Fraisen“ zusammengefasst. So waren die Mittel, sich dieser Krankheit zu erwehren neben den Fraisenketten, auch Fraisenhauben, Fraisenhemdchen, Fraisenschnuller, Fraisenrosenkränze oder Fraisenschlüssel. Sie alle sollten zur Abwehr der Krankheit dienen. Und beim Versuch, die „Fraisen“ zu heilen, galt kaltes Wasser, das ins Gesicht des Kindes gespritzt wurde, als überlieferte Heilmethode. Ein kalter Wasserstrahl über den Rücken oder ein Senfbad versprachen ebenfalls Heilung. Befremdend mutet heute die Methode an, Schrecken mit Schrecken zu bekämpfen, indem das Kind eine Ohrfeige bekam.

Heute steht die historische Bezeichnung „Fraisen“ für Fieberkrampf, Krampfanfall oder Epilepsie. Fiebersenkende und krampflösende Medikamente haben der Krankheit den Schrecken genommen und die Kindersterblichkeit gesenkt. Es wird davon ausgegangen, dass die Fieberkrämpfe jeweils unterschiedliche Ursachen hatten. Damals aber gab es die Überzeugung, es handle sich um die Fraisen, die durch die heilbringenden Kräfte der Ringelnatter abgewehrt werden könnten.

Die Ringelnatter als Glücksbringerin

Ein Blick in die Schlangenmythologie zeigt Schlangen als gewollte Mitbewohnerin, Wächterin oder gar „Untermieterin“. Sie wohnen unter der Türschwelle, dem Ofen, der Treppe, in den Wänden oder im Fundament des Hauses. Sie beschützen das Haus, vertreiben böse Einflüsse und Krankheiten. Der Schlange wird ein Platz im Leben des Menschen gegeben. In zahlreichen Sagen und Märchen wird von Schlangen erzählt und die Ringelnatter gilt darin als Glücksbringerin und Beschützerin von Kindern, Haus und Hof. Sie überbringt Reichtum und Segen wie im Märchen „Das Natternkrönlein“ von Ludwig Bechstein aus dem Jahr 1856. Dort trägt die weiße, manchmal singende „Krönleinnatter“ eine goldene Krone auf dem Kopf. Sie wohnt im Stall und wird von der Magd mit Milch versorgt. Nachdem die Magd vom Hof vertrieben wird, verschwindet auch die Natter. Damit verlässt den Bauern das Glück und er verliert seinen Reichtum. Märchen wollen Botschaften vermitteln, die oft erzieherischen oder moralisierenden Charakter haben. Das „Natternkrönlein“ will sagen: Behandle die Natter gut, denn sie bringt dir Glück. Dabei wird auf die enge Verbindung des Menschen mit anderen Lebewesen verwiesen. Der gute Umgang mit ihnen ermöglicht ein gutes und angstfreies Zusammenleben.

Aber das den Schlangen typische Dahinschlängeln und Züngeln löst bei manchen Menschen auch das Gefühl der Bedrohung, des Ekels oder der Angst aus. Im Extremfall spricht man von einer Schlangenphobie (Ophidiophobie).

Abbildung 4: Zeichnung von Maria Rehm zum "Natternkrönlein", online unter: https://www.sagen.at/texte/maerchen/maerchen_oesterreich/tirol/unterinntal/kroenlnatter.html

Teamarbeit für eine Fraisenkette

Schlangenwirbel und Tierknochen gehören wie Horn, Holz und Stein zu den ältesten Materialien, die Menschen für die Herstellung von Gebrauchsgegenständen nutzten. Aus Knochen und Horn erzeugte man z. B. Werkzeuge, Messergriffe, Nähnadeln, Angelhaken, Flöten oder Schmuck. Bevor Kunststoffe wie Plastik verfügbar waren, wurden die Dinge des täglichen Gebrauchs mit Einfallsreichtum und Geschick aus diesen organischen Materialien gefertigt. So lagen auch die Natternwirbel für die Fraisenkette nicht einfach am Wegesrand, um eingesammelt und zu einer Kette aufgefädelt zu werden. Dafür musste eine Ringelnatter gefangen, getötet, in einem Topf gekocht und dann in einen Ameisenhaufen gelegt werden. Die Ameisen nagten das Fleisch ab, übrig blieb das Skelett der Ringelnatter.

Am Zustandekommen der ungewöhnlich wirkenden Fraisenkette waren also mehrere tierliche und menschliche Akteur:innen beteiligt. Absichtsvoll handelnde Menschen, die an die Heilkräfte der Schlangenknochen glaubten oder diesen Glauben bedienten, wirkten zusammen mit den davon betroffenen Ringelnattern, die dafür eingefangen, getötet und weiterverwendet wurden. Und beteiligt waren auch Ameisen, denen ihrerseits heilende Kräfte zugesprochen wurden. So war auch der Einsatz oder die Verwendung von Ameisen damals weit verbreitet und ab dem 17. Jahrhundert ist der Berufsstand des „Ameislers“ nachgewiesen, der die dafür benötigten Tiere im Wald aufsammelte und handelte. Sogenannte Ameisler oder Ameisträger verkauften die Puppen der Ameisen für medizinische Zwecke oder als Vogelfutter.

Abbildung 5: "Amastrager Zeichen 1820", online unter: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ameisler?uselang=de#/media/File:Amastrager.png

Sehr bekannt war aber auch der mit Spiritus oder Schnaps und Ameisen angesetzte „Ameisengeist“, der gegen Gicht, Rheuma und Kreuzschmerzen helfen sollte. Riesenhafte Kräfte versprach hingegen eine Flasche Wein in einem Ameisenhaufen.

Literatur

Bächtold-Stäubli, Hans/Hoffmann-Krayer, Eduard (Hg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Berlin/Leipzig 1927-1942.

Friedl, Inge: Die Fraisen und der Vierziger. In: Heilwissen in alter Zeit. Bäuerliche Traditionen, Wien/Köln/Weimar 2009.

Groiß, Franz: Ameise und Volkskultur. In: Weidinger, Alfred/Mandl-Kiblböck, Manfred (Hg): Geschätzt, verflucht, allgegenwärtig. Ameisen in Biologie und Volkskultur. Linz 2009. 165-188.

Hebammen-Zeitung. Organ des Unterstützungsvereins für Hebammen und der „Reichsorganisation der Hebammen Österreichs“, Jg. XXIV, Nr. 13, Wien 1910, 286. Online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=hez&datum=19100701&zoom=33 (Stand: 5.2.2025)

Horvoka, Oskar v.: Fraisen und andere Krankheiten im Lichte der vergleichenden Volksmedizin. In: Zeitschrift für österreichische Volkskunde, Jg. XIII, Wien 1907, 118.

Jühling, Johannes: Die Tiere in der deutschen Volksmedizin in alter und neuer Zeit. Dresden 1900.

Meissner, Friedrich Ludwig: Forschungen des 19. Jahrhunderts im Gebiete der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. Leipzig 1833, 270.

Meyers Großes Konversations-Lexikon: „Frais“. Bd.6, Leipzig 1906, 815.

Perl, Maria: „… und bald war das kindliche Leben erloschen“. Eine Fallstudie über die Säuglings- und Kindersterblichkeit ausgewählter Lechtaler Gemeinden im Zeitraum von 1871 bis 1910, Innsbruck 2020.

Schmeller, Johann Andreas: Bayrisches Wörterbuch. München 1872–1877. Online unter: https://publikationen.badw.de/de/bwb/index (Stand: 5.2.2025)

Tiroler Volkskunstmuseum: M-Box Karte: „Fraisenkette aus Natternwirbel“, Inventarnummer F2822, erfasst am 30.10.2015.

Ausstellungsobjekt Weiherburg (Eigene Aufnahme Anita Singer, 23.10.2024)

Columba livia subspecies domestica

Tauben sind quer durch die Kulturen uralte Symbole des Friedens, des Glücks, der Liebe und stehen sinnbildlich für den Heiligen Geist im Christentum. Ihr Fleisch war einst beliebte Nahrungsquelle. In beiden Weltkriegen gelangten sie als Nachrichtenvermittler:innen zu Ruhm und Ehren. Gleichzeitig werden sie als Dreckschleuder, Krankheitsüberträger:innen und gar als „Ratten der Lüfte“ verunglimpft: kaum eine andere Vogelart polarisiert so stark. Über Jahrtausende wurden Tauben von Menschen hochgeschätzt. Wie kam es also zum aktuellen erheblichen Imageproblem?

Viele der heute in Städten lebenden Tauben sind entflogene und frei gelassene Nachkommen domestizierter Felsentauben namens Columba livia. Ursprünglich waren sie wahrscheinlich Wald- und Felsenbewohner:innen. Seit der menschlichen Sesshaftwerdung vor rund 12.000 Jahren sind sie den Menschen nahe. Neueste Forschungen lassen bereits enge Beziehungen mit Neandertalern vermuten, deren Höhlen sie gemeinsam bewohnt haben sollen. Weltweit gibt es mehr als 300 Taubenarten, die auch in Distanz zu Städten leben. Menschen meinen, wenn sie von Tauben sprechen, in der Regel jene, die in Städten leben. Mit ihrer Domestikation gehen auch zahlreiche negative Aspekte einher, wie Ausbeutung und großes Tierleid beispielsweise im Brieftaubensport.

Die hier abgebildete Zuchttaube Columba livia subspecies domestica ist Teil der Ausstellung „Faszinierende Vogelwelt“ im Museum Weiherburg/Alpenzoo. Ein Gespräch mit der Kuratorin Petra Schattanek-Wiesmair verrät, dass die Taube von Reinhard Lentner, einem Ornithologen, in Terfens (Bezirk Schwaz/Tirol) tot aufgefunden wurde. Im Sammlungs- und Forschungszentrum der Tiroler Landesmuseen wurde sie dann präpariert. Die Taube trug einen roten Metallring, der mit der Inschrift RO versehen war. Das deutet auf Rumänien als Herkunftsland hin. Details über den Ursprungsort und die Umstände ihrer Reise nach Tirol konnten trotz intensiver Bemühungen bisher nicht eruiert werden. In der Ausstellung kann sie noch bis 2026 besucht werden, wo es neben weiteren Themen um die Beziehung zwischen Vögeln und Menschen in Vergangenheit und Gegenwart geht.

Abbildung 1: Taubenschlag. Foto: Elfriede Karner, 11.01.2025.

Tauben als urbane Plagegeister

Jahrtausendelang lebten Menschen und Tauben miteinander in Städten und Siedlungen. Aber heutzutage stören Tauben genauso wie Bettler:innen oder Obdachlose den urbanen Raum. In den Konsumzonen soll Ordnung herrschen. Moderne Hochhäuser mit Glasfronten verhindern zwar das Brüten, aber gerade Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen brachten ein vermehrtes Nahrungsangebot mit sich. Taubenpopulationen nahmen deutlich zu.

Menschen der westlichen Moderne denken oft in Dichotomien. Männlich/weiblich: Der Täuberich bleibt unsichtbar, Taube wird als weiblich gedacht. Rein/schmutzig: Tauben galten jahrtausendelang als rein, erst seit den 1960er Jahren werden sie als schmutzig bezeichnet. Natur/Kultur: Auch dieser von Menschen gemachte Unterschied spielt für Tauben keine Rolle. Ihr Lebensraum ist die Stadt, sie können nicht in einen „natürlichen“ Lebensraum abgeschoben werden. Dies erleben viele Menschen als Kontrollverlust. Sie haben die vermeintliche Natur nicht im Griff.

Taubenfüttern gehörte lange zum Alltag in den Städten, zum Beispiel am Markusplatz in Venedig. Nun verstößt, wer sie füttert, gegen gesellschaftliche Normen. Tauben werden dadurch immer kränker, ihr Kot säurehaltiger, weil sie Futter im Müll suchen müssen.

Worte wie „Dreckschleuder“, „Krankheitsverbreiter:innen“, „Zerstörer:innen von Denkmälern und Häusern“ dienen als Beschreibungen für Tauben. Drastisch wird von ihnen als „Ratten mit Flügeln“ bzw. „Ratten der Lüfte“ gewarnt. Diese Metapher entstand in New York, wo der Parkwächter Thomas B. Hoving neben Drogendealern und Obdachlosen auch Tauben aus dem Bryant Park vertreiben wollte, damit dieser „sauber“ wird. Woody Allen verbreitete diese Redensweise in seinem Film „Stardust Memories“ von 1980 weltweit. Sie ruft Assoziationen mit der Pest hervor. Dass die Pest nicht von Ratten, sondern von Flöhen übertragen wurde, ist bis heute nicht jedem bekannt.

Fakten belegen, dass Tauben, genauso wie alle anderen so bezeichneten Haus- und Wildtiere, also auch wie zum Beispiel Katzen und Hunde, Krankheiten übertragen können. Die Gefahr ist jedoch gering. Ihr Kot ist bei richtiger Fütterung neutral. Autoabgase und saurer Regen sind hauptverantwortlich für den Zerfall von Denkmälern. Menschen verdrängen ihre Schuld. Auch ist das Geschäft von Säuberungs- und Vergrämungsmaßnahmen, als Taubenabwehr beworben, sehr rentabel. Es schafft großes Tierleid, denn Tauben verletzen sich an den sogenannten Spikes und verfangen sich in den Netzen.

Neuerrichtete Taubenschläge in Städten ermöglichen Tauben ein gesundes Leben. Futter und reichlich Wasser werden angeboten, der Taubenschlag wird regelmäßig gereinigt. Allerdings greifen Menschen dabei drastisch in die Vermehrung der Tiere ein. Deren Eier werden durch Attrappen ausgetauscht, was die Tauben brüten lässt, aber zu einer Bestandsminimierung führt.

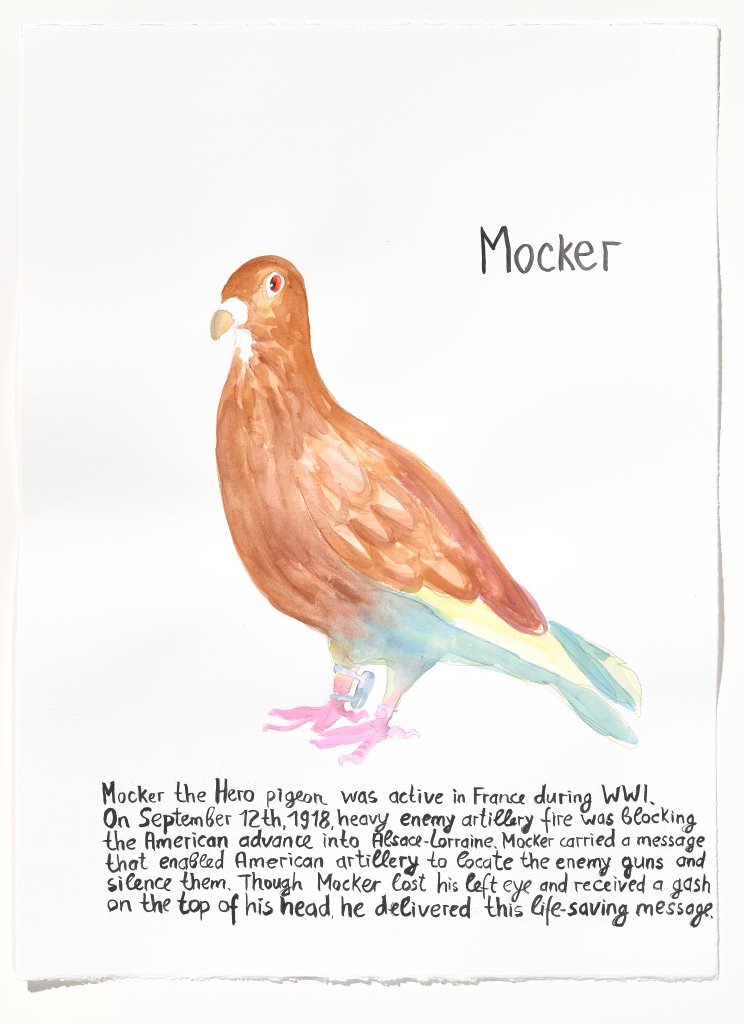

Abbildung 2: Mocker. Anna Jermolaewa, "Famous Pigeons (Mocker)", TLM, Moderne Sammlung 2024.

Tauben als Orientierungskünstler:innen im Einsatz

Tauben finden zielgerichtet den kürzesten Weg zurück zu ihrem Schlag und zeichnen sich nicht nur als Brieftauben durch ihren hervorragenden Orientierungssinn aus. Sie richten sich nach dem Stand der Sonne, dem Magnetfeld der Erde und Landmarken. Diese Eigenschaft teilen sie auch mit anderen Vögeln. Das Besondere an Tauben ist aber ihre einfache Haltung. Unter günstigen Bedingungen können sie bis zu 1000 Kilometer am Stück zurücklegen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h fliegen sie sehr schnell. Und ihr empfindliches Gehör reagiert auf besonders tiefe Töne, den Infraschall. Dies ermöglicht ihnen, Geräusche, die von weit herkommen, zu hören, wie etwa eine ferne Meeresbrandung. Zudem sind sie in der Lage, den Geruch des Heimatschlages und dessen Umgebung über weite Entfernungen zu empfangen.

Darum hat auch der Kriegseinsatz von Brieftauben eine lange Tradition, die im 19. Jahrhundert an Bedeutung gewann. Zwar galten Brieftauben am Vorabend des ersten Weltkrieges aufgrund zunehmender Technisierung als Auslaufmodell, aber mit den alltäglichen Problemen der modernen Kommunikationstechniken, wie zum Beispiel durchtrennte Telegraphenleitungen, änderte sich diese Meinung abrupt. Sodass Brieftauben im Ersten und noch im Zweiten Weltkrieg für das Militärwesen unverzichtbar waren. In ganz Europa wurden die Vögel daher aus den Taubenschlägen ausgehoben. Häufig stellten sich dazu die zivilen Züchter als militärisches Pflegepersonal zur Verfügung. Insgesamt wurde etwa eine halbe Million Brieftauben in beinahe allen Kombattantenstaaten (Angehörigen der Streitkräfte) eingesetzt. Neben Nachrichtenübermittlungen setzte man Tauben auch in der Luftfotografie ein. Dazu schnallte man ihnen kleine Kameras an, die automatisch auslösten und Bilder von feindlichen Linien ermöglichten. Viele Menschenleben konnten durch sie gerettet werden, wenngleich sie selbst oftmals dafür ihr eigenes Leben verloren.

„Die Wahrnehmung der Taubeneinsätze in der Öffentlichkeit war enorm. Die einzelnen Berichte über militärisches Heldentum der Tauben unterstreichen einen weiteren faszinierenden Aspekt des Kriegseinsatzes: ihre kulturelle Bedeutung. […] Nach dem Krieg gingen einige der gefiederten Kriegshelden auf Tournee, zunächst als lebendige, später ausgestopfte Zeugen des großen Massakers“, schreibt Rainer Pöppinghege. „Ähnlich wie die Soldaten wurden die Brieftauben als Kriegshelden bzw. Märtyrer gefeiert. […] Einige von ihnen wurden durch die Regierungen mit dem englischen Victoria Cross oder in Frankreich mit dem Croix de Guerre ausgezeichnet.“ (Pöppinghege 2009: 103-117)

Der abgebildete „Mocker“ stammt aus einer fortlaufenden Serie „Famous Pigeons“ der politischen Konzeptkünstlerin Anna Jermolaewa. Sie porträtiert darin acht Brieftauben, die in außergewöhnlicher Weise die beiden Weltkriege prägten. „Ich persönlich mag Tauben. Sie haben gemeinhin einen schlechten Ruf und mir war daran gelegen, ihr Image ein wenig aufzubessern. […] Die Famous Pigeons sind zwar Kriegsveteranen, aber keine Symbole per se. Sie nehmen unfreiwillig am Krieg teil, ähnlich wie Wehrpflichtige“ beschreibt die Künstlerin ihre Intention in einem Gespräch mit Thomas Trummer (Trummer 2024).

Heute finden Brieftauben oftmals ihren Einsatz im umstrittenen Taubensport. Im Vordergrund stehen hier Leistung und Wirtschaftlichkeit, das Wohlbefinden der Vögel spielt in der Regel keine Rolle. Tierschutzorganisationen und Privatinitiativen machen immer wieder darauf aufmerksam und setzen sich für ein Verbot der Wettflüge ein.

Als „zartes“ Täubchen auf dem Speiseplan

Über Jahrtausende hinweg waren Tauben als Nahrungsmittel für Menschen wichtig. Sie wurden mit vorgekautem Brot zwangsernährt und zur Verfettung gebracht. In Österreich waren Tauben bis in die 1950er Jahre eine beliebte Nahrungsquelle und wurden häufig gegessen. Ihr Fleisch, leicht verdaulich, mit wenig Fett und viel Eiweiß und Mineralstoffen, galt als gesundheitsfördernd und wurde zum Beispiel in Wiener Krankenhäusern einmal pro Woche als Diätspeise angeboten. Weiterhin auf dem Speiseplan stehen Tauben unter anderem in England und Frankreich. Zahlreiche Kochrezepte finden sich dazu im Internet.

Die Industrialisierung veränderte die menschliche Nutzung der Tauben aber massiv. Ausgehend von den USA, Anfang des 20. Jahrhunderts, nahm das Huhn ihren Platz auf dem menschlichen Speiseplan ein. Hühner ertragen die Umstände der oft quälerischen, jedenfalls aber intensiven und verdichteten Tierhaltung in großen und geschlossenen Ställen besser als Tauben. Der für die Landwirtschaft über eine lange Zeit wichtige Taubenkot wurde durch synthetisch hergestellten Dünger ersetzt.

Tauben wurden auch Heilkräfte zugesprochen. So sollten sie unter anderem bei Augenleiden, bei Geschwüren oder Typhus heilend wirken. Man glaubte unter anderem, dass Krankheiten auf die Tauben übertragen werden könnten. Hierfür ließ man sie im Krankenzimmer nisten. Oder man legte Teile eines getöteten Tieres auf kranke Stellen und Körperteile. Tauben wurden aber auch am Körper des Kranken festgebunden, manchmal gar, bis sie qualvoll starben und verfaulten.

Menschliches Staunen über kluge Tauben