Mit Druck und Doping zu neuen Eisstrukturen

Forscher:innen der Universität Innsbruck entwickeln Methoden, um die Wasserstoffatome von „frustriertem“ Eis zu ordnen. Dadurch können im Labor Eisformen erzeugt werden, wie sie im Weltall, im Inneren des Erdmantels oder in der Eisschicht der Jupiter-und Saturnmonde zu finden sind.

Bakterien in Bewegung

Forscher:innen der Universität Innsbruck haben gemeinsam mit einem internationalen Team die Bewegungsmuster des Bakteriums Escherichia coli beschrieben. Dafür nutzten sie einen genmodifizierten Bakterienstamm, Experimente unter dem Mikroskop und komplizierte Funktionen.

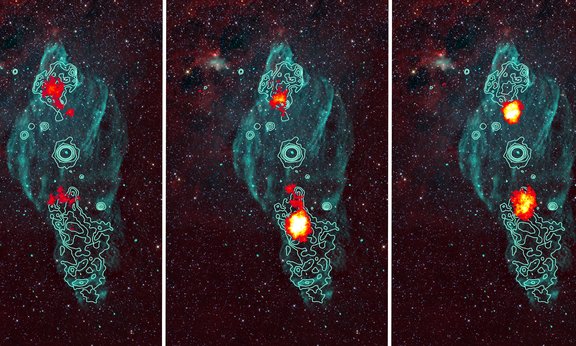

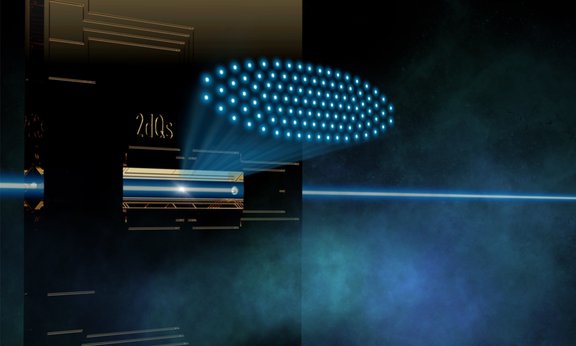

Einzigartiger Teilchenbeschleuniger in der Milchstraße

Ein internationales Team unter Beteiligung von Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck um Anita Reimer und Olaf Reimer haben die Jets des galaktischen Mikroquasars SS 433 mit den Gammastrahlen-Teleskopen H.E.S.S. in Namibia vermessen. Wie die Forscher:innen in der Fachzeitung Science berichten, handelt es sich demnach bei diesem Objekt um einen der effektivsten Teilchenbeschleuniger in unserer Milchstraße.

Land Tirol fördert wissenschaftlichen Nachwuchs

28 junge Wissenschaftler:innen aus 11 Fakultäten erhielten am 26. Jänner im Rahmen eines Festaktes eine Förderzusage aus der Tiroler Nachwuchsforscher:innen-Förderung. Insgesamt wurden Mittel in der Höhe von 462.000 Euro vergeben. Landesrätin Cornelia Hagele und Vizerektor Gregor Weihs überreichten die Urkunden.

Mitmach-Projekt für Amphibienschutz gestartet

Das Citizen-Science-Projekt „Frosch im Wassertropfen“ der Universität Innsbruck geht in die zweite Runde – diesmal in ganz Österreich. Alle Interessierten, die Zugang zu einem Teich oder einem ähnlichen Kleingewässer haben, können teilnehmen und so einen wichtigen Beitrag zum Schutz heimischer Amphibien leisten.

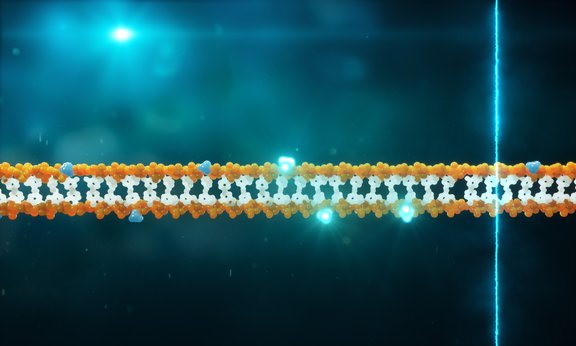

Komprimieren kann kühlen

Ein internationales Forschungsteam aus Innsbruck und Genf hat eine neue Methode zur Messung der Temperatur von niedrigdimensionalen Quantengasen entwickelt. Mit dieser Methode konnten die Forscher nun nachweisen, dass die Verdichtung eines Gases zu dessen Abkühlung führen kann. Die Ergebnisse zu diesem kontraintuitiven Phänomen wurden soeben in der renommierten Zeitschrift Science Advances veröffentlicht.

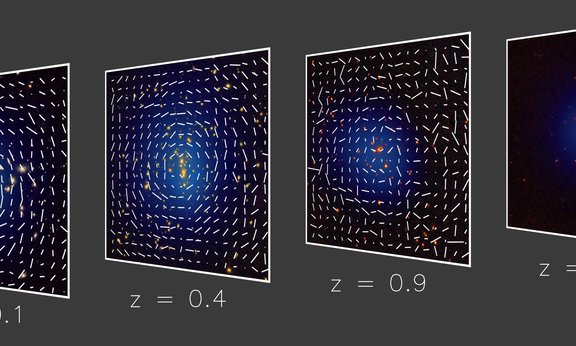

Galaxienhaufen auf die Waage gestellt

Wissenschaftler:innen des Max-Planck-Instituts für Extraterrestrische Physik haben heute die kosmologischen Ergebnisse der ersten Röntgen-Himmelsdurchmusterung des Weltraumteleskops eRosita veröffentlicht. An den Berechnungen war auch die Arbeitsgruppe für Extragalaktische Astrophysik der Universität Innsbruck maßgeblich beteiligt. Die Ergebnisse ermöglichen neue Erkenntnisse über dunkle Energie, die Beschaffenheit des Universums und bestätigen eine verworfene Hypothese Albert Einsteins.

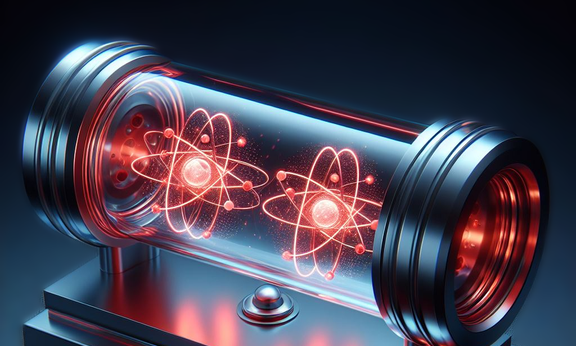

„Superradianz“ neu betrachtet

Der theoretische Physiker Farokh Mivehvar hat die Wechselwirkung zwischen zwei Ansammlungen von Atomen untersucht, die in einem aus zwei winzigen Spiegeln bestehenden Hohlraum Licht aussenden, das über einen längeren Zeitraum darin gefangen bleibt. Sein Modell und die Vorhersagen können in modernen Hohlraum-/Wellenleiter-Quantenelektrodynamik-Experimenten umgesetzt und beobachtet werden und könnten in einer neuen Generation von sogenannten „superradianten“ Lasern Anwendung finden.

Biomarker des Alterns

Eine neue Studie schlägt Richtlinien zur Standardisierung von Biomarkern des Alterns vor, um eine schnellere klinische Anwendung zu ermöglichen. Co-Autorin Chiara Herzog vom European Translational Oncology Prevention and Screening Institute an der Universität Innsbruck erklärt, wie dadurch die Lebenserwartung und Gesundheit der Bevölkerung verbessert werden könnte.

Erfolgreiche Laserkühlung von Positronium

Ein internationales Team von Wissenschaftlern, darunter Giovanni Cerchiari von der Universität Innsbruck, demonstrierte die Laserkühlung von Positronium, das aus einem Elektron und einem Positron, seinem Antiteilchen, besteht. Die Arbeit stellt einen entscheidenden Fortschritt im Verständnis und in der Arbeit mit Antimaterie dar und bildet eine neue Grundlage für zukünftige Experimente und technologische Fortschritte.

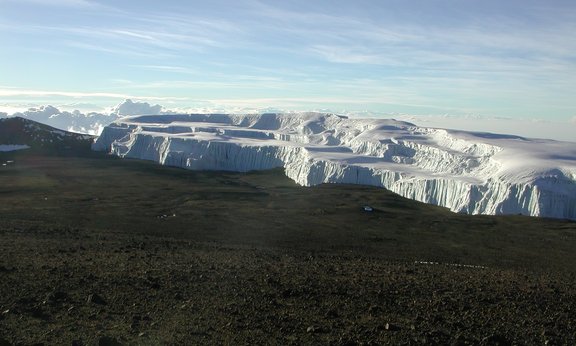

Afrikas Gletscher gehen stark zurück

Die wenigen Gletscher Afrikas schwinden einer Studie zufolge im Zuge der Klimakrise rasch – und könnten bis Mitte des Jahrhunderts verschwunden sein. Auf dem fast 6.000 Meter hohen Kilimandscharo in Tansania, dem etwa 5.300 Meter hohen Mount Kenia in Kenia und dem rund 5.100 Meter hohen Ruwenzori-Gebirge an der Grenze zwischen Uganda und der Demokratischen Republik Kongo haben sich die Eisflächen allein seit den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts mehr als halbiert.

Klimawandel: 5 Mrd. Dollar Schaden für US-Skiindustrie

Zum ersten Mal wurde in einer Studie der wirtschaftliche Schaden des Klimawandels für die Skiindustrie geschätzt. Die Studie der Universität Innsbruck und der University of Waterloo in Kanada deckt auf, dass die volkswirtschaftlichen Verluste der US-Skiindustrie durch den vom Menschen verursachten Klimawandel in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als 5 Milliarden US-Dollar betrugen.

Uni Innsbruck erneut familienfreundlichster Betrieb in Tirol

Am 27. Februar 2024 kürten Familienlandesrätin Astrid Mair und Wirtschaftslandesrat Mario Gerber die Sieger:innen des Landeswettbewerbs „Familienfreundlichster Betrieb Tirols 2023“ im Rahmen eines Festakts im Großen Saal im Landhaus. In der Kategorie öffentlich-rechtliche Unternehmen/Institutionen belegte die Universität Innsbruck dabei zum dritten Mal in Folge den ersten Platz.

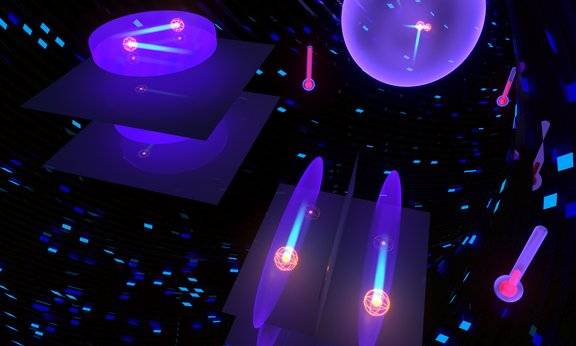

Netzwerk von Quantensensoren steigert Präzision

Die Quantensensorik verspricht noch genauere Messungen physikalischer Größen. Ein Team um Christian Roos hat nun an der Universität Innsbruck die Signale von bis zu 91 Quantensensoren miteinander verglichen und so das von Wechselwirkungen mit der Umgebung verursachte Rauschen erfolgreich unterdrückt. Mit der Methode der Korrelationsspektroskopie kann die Präzision von Sensornetzwerken gesteigert werden.

Am Gletscher: Mücken geben Einblick ins Ökosystem

Eingebettet zwischen schroffen Felswänden sind die Eismassen von Gletschern ein höchst unwirtlicher Lebensraum. Dennoch tummeln sich in ihrem Schmelzwasser Mückenlarven, genauer: die Vorstufen der Zuckmücken. Ein Forschungsprojekt in den Ötztaler Alpen macht sich das Vorkommen der Tierchen zunutze, um Rückschlüsse auf das Ökosystem und dessen Gefährdung durch den Klimawandel zu ziehen.

Krebs: Rauchen und E-Zigaretten verändern Zellen

Raucher:innen und Konsument:innen von E-Zigaretten teilen nicht nur eine Gewohnheit, sondern auch ähnliche, mit Krebs assoziierte Veränderungen an Zellen, so eine neue Studie von Wissenschaftler:innen der Universität Innsbruck um Chiara Herzog und Martin Widschwendter, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Cancer Research.