Prägende Wissenschaft

subject_08: Damals und heute | Wie funktioniert Wissenschaft? Und wie sah sie früher aus? Wir haben uns prägende Forscherpersönlichkeiten angesehen und kontrastieren mit der Gründungsgeschichte der Universität Innsbruck von vor 350 Jahren.

News-Redaktion der Uni Innsbruck, Oktober 2019

Die Universität Innsbruck begeht dieses Jahr ihr 350-Jahr-Jubiläum, 1669 ist ihr Gründungsjahr. Dieses subject ist dieser Geschichte und einigen ihrer Persönlichkeiten, deren Arbeit und deren Wirkung bis heute gewidmet – diese Wissenschaftsgeschichten kontrastieren wir mit Zwischenabschnitten, die den langen Weg zur Universitätsgründung in Innsbruck beschreiben.

Innsbruck hätte nämlich schon gut hundert Jahre früher eine Universität haben können, wenn die Umstände andere gewesen wären: „Ferdinand I., römisch-deutscher Kaiser von 1558 bis zu seinem Tod 1564 und davor schon Herrscher in den Habsburgischen Erblanden, plante spätestens ab 1543 eine Universität in Innsbruck“, sagt der Historiker Prof. Heinz Noflatscher, der sich für eine für das Jubiläumsjahr neu ausgearbeitete Universitätsgeschichte intensiv mit der Gründung und den Vorläufern der Universität Innsbruck auseinandergesetzt hat.

Der lange Weg an die Universität

Frauen in Forschung und Wissenschaft am Beispiel Adelheid Schnellers

Adelheid Schneller war bereits 29 Jahre alt, als sie 1902 ihr Studium der Geschichte an der Universität Innsbruck aufnahm. Ihr Vater, Christian Schneller, lange Jahre Landesschulinspektor in Tirol, hatte für seine volkskundlichen Forschungen gerade ein Ehrendoktorat der Universität erhalten. Frauen waren in der Habsburgermonarchie erst seit 1897 als ordentliche Hörerinnen zugelassen, und zunächst nur an der Philosophischen Fakultät. „Den Frauen fehlte sehr lange der schulische Unterbau für das Studium“, erzählt die Historikerin Margret Friedrich. „Entsprechende Schulen gab es nur in Wien oder Prag und ein Stipendienwesen für Frauen existierte so gut wie gar nicht.“ Frauen stand über die Bürgerschule hinausgehend nur die Lehrerinnenbildung offen. Aber auch hier war das Konkurrenzdenken der Männer deutlich spürbar. Entsprechende Schulen wurden nur selten vom Staat finanziert, viele Lehrerinnenbildungsanstalten wurden von Vereinen und Frauenorden getragen. Und obwohl Adelheid Schneller die Lehrerinnenausbildung mit Matura abschloss, berechtigte sie das noch nicht zum Studium. Sie musste sich selbst weiterbilden und die Reifeprüfung am Gymnasium Innsbruck ablegen. „Diese Frauen mussten unerschütterlich gut sein, denn viele Professoren waren gegen das Frauenstudium“, sagt Margret Friedrich. Ihr Studium an der Universität schloss Schneller 1907 erfolgreich ab. Die Dissertation zum „Brüssler Frieden von 1516“ ist 1910 auch als Buch erschienen. Adelheid Schneller war die erste Frau, die an der Universität Innsbruck promovierte. Bis 1918 folgten ihr jeweils vier Frauen an der Philosophischen und der Medizinischen Fakultät. Die erste Promotion einer Frau in Rechtswissenschaften folgte erst 1923.

Männlicher Lebenslauf als Norm

Nach dem Studium verließ Adelheid Schneller die Universität und trat nur noch mit schriftstellerischen Werken in Erscheinung. Zu ihrer Zeit blieb Frauen eine akademische Karriere noch weitgehend verwehrt. Anders 100 Jahre später, als Margret Friedrich sich 2002 an der Universität Innsbruck in Österreichischer Geschichte habilitierte. Die gebürtige Bayerin hatte bis zur Geburt ihrer beiden Kinder in München Psychologie studiert und später in Salzburg ein Geschichte- und Germanistikstudium abgeschlossen. 1995 promovierte Friedrich an der Universität Innsbruck und arbeitete in zahlreichen Forschungsprojekten mit. Erst nach Ihrer Habilitation wurde sie in ein zeitlich unbefristetes Dienstverhältnis (bis 2005 nur 50 %) übernommen. „Die akademische Laufbahn ist bis heute an der männlichen Normalbiografie ausgerichtet“, betont Margret Friedrich. „Für Frauen, die Kinder haben wollen, ist es enorm schwierig, auf diesem stark normierten Karriereweg zu reüssieren. Ich habe einfach auch Glück gehabt. Eine akademische Laufbahn einzuschlagen, ist auch heute eine riskante Entscheidung, egal ob für Frauen oder Männer.“

Wandel der Geschichtswissenschaften

Quellenbasierte Arbeit, wie sie Adelheid Schneller in ihrer Doktorarbeit betrieben hat, ist in den Geschichtswissenschaften auch heute noch wichtig. Aber die Art und Breite der Quellen hat sich stark erweitert. Quellenbasierte Arbeit, wie sie Adelheid Schneller betrieben hat, ist und bleibt die Grundlage geschichtswissenschaftlicher Forschung. Statt der traditionellen personalisierten Politikgeschichte gibt es heute eine „Neue Politikgeschichte“ mit kulturwissenschaftlichen Ansätzen; Sozialgeschichte, Mikrogeschichte, Alltagsgeschichte, Historische Anthropologie, globale Perspektiven spielen ebenso eine Rolle wie Geschlecht, Stand, Klasse, Alter, Konfession als historische Kategorien oder die Bedeutung von Symbolen und Ritualen. „Der Salzburger Historiker Ernst Hanisch sagte einmal zu mir: Sie können alles machen, nur gut muss es sein!“, erzählt Margret Friedrich. Vergangenheiten haben sich vervielfältigt und Geschichtsschreibung kann und muss heute auch kritisch sein. Diese Ausweitung der Perspektive hat nicht zuletzt mit jenen Frauen zu tun, die ihre Bestimmung in den Geschichtswissenschaften fanden und neue Felder erschlossen haben. Während sich im Vergleich zur Zeit von Adelheid Schneller die Möglichkeiten für Frauen deutlich verbessert haben und Graduiertenkollegs Doktorandinnen zum Beispiel gute Möglichkeiten für Vernetzung bieten, so ist der akademische Betrieb insgesamt deutlich anspruchsvoller geworden: Es herrscht ein enormer Publikationsdruck, Veröffentlichungen sollten in englischer Sprache erfolgen, die Ansprüche an die Lehre sind deutlich gestiegen, die Managementaufgaben intensiver geworden.

Weitere Arbeiten der ersten Absolventinnen der Universität Innsbruck, die im Rahmen eines Projekts von der der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol digitalisiert und online verfügbar gemacht wurden: http://diglib.uibk.ac.at/ulbtirol/nav/classification/22677

Ferdinand I., Enkel des 2019 in Tirol ebenfalls gefeierten Kaisers Maximilian I., hatte seine Kindheit und Teile seiner Jugend in Spanien verbracht, war katholisch geprägt und bewunderte die dortigen maßgeblich von katholischen Geistlichen geführten Universitäten, insbesondere in Valladolid und Alcalá. „Die Universität in Valladolid war wegen ihres Rechtsstudiums bekannt und auch damals schon älter, gegründet war sie 1346 worden. Daneben gab es in Valladolid auch ein Dominikanerkolleg, dessen Theologieausbildung maßgeblich war“, erzählt Historiker Heinz Noflatscher. Nach dem Vorbild der theologischen Kollegien in Valladolid und Alcalá sollte auch in Innsbruck ein Kolleg entstehen; in seinem Testament von 1543 verfügte Ferdinand I. die Errichtung dieses Kollegs spätestens nach seinem Tod, begonnen wurde aber dann noch zu seinen Lebzeiten damit. Betreiben sollten die Institution Regularkanoniker, also Chorherren – die Suche danach gestaltete sich allerdings als schwierig. „Die religiösen Spannungen zwischen den christlichen Konfessionen zu der Zeit, aber auch Ferdinands eigene Ansprüche haben letzten Endes dazu geführt, dass Ferdinand schlicht kein für die Lehre geeignetes deutschsprachiges Ordenspersonal gefunden hat – und das über mehrere Jahre hinweg“, erläutert der Historiker. Das eigens dafür errichtete Kolleg, das heutige Volkskunstmuseum mit Hofkirche, übernahmen schließlich 1563 Franziskaner aus dem Veneto – eine Alternative mit Ordensleuten von nördlich der Alpen hatte es damals offenbar schlicht nicht gegeben. „Die Franziskaner stießen, auch aufgrund ihrer italienischen Muttersprache, bei den Städtern nicht auf uneingeschränkte Sympathie und übernahmen statt der Lehre dann nur mehr die Liturgie der neuerrichteten Hofkirche.“ Damit waren auch die Pläne für die Universität vorerst gescheitert.

Dem Winzigen auf der Spur

Adolf Pichler legte Ende des 19. Jahrhunderts an der Uni Innsbruck eine Kristallmodellsammlung an, die heute noch im Einsatz ist

Ein Forschungsgebiet, bei dem der technologische Fortschritt in den letzten Jahrzehnten sozusagen „Welten“ bewegt hat, ist die Kristallographie. Dennoch wird auch heute noch in der Ausbildung der Studierenden an der Uni Innsbruck auf einen historischen Schatz des Instituts zurückgegriffen:

Etwa 98 Prozent der Materie auf unserer Erde besteht aus Kristallen. Bekannt sind sie vor allem als Edelsteine – zweifellos eine ihrer schönsten Erscheinungsformen. Kristalle spielen aber auch in vielen anderen Zusammenhängen eine wichtige Rolle und sind von der Industrie über Pharmazie bis hin zur Medizin von besonders großer Bedeutung. Beinahe alle natürlichen oder auch künstlich hergestellten Gegenstände, die uns umgeben, bestehen aus Kristallen. Dementsprechend wichtig ist die Lehre von den Kristallen und ihren speziellen Eigenschaften, die so genannte Kristallographie, auch in den verschiedenen Studienrichtungen an der Fakultät für Geo- und Atmosphärenwissenschaften der Uni Innsbruck. „Kristalle zeichnen sich durch einen sehr regelmäßigen, symmetrischen Aufbau aus und lassen sich in sieben Systeme einteilen“, erklärt Volker Kahlenberg vom Institut für Mineralogie und Petrographie. „Allerdings sind sie in der Regel winzig klein: Kristalle sind meist nur wenige Mikro- oder Nanometer groß und mit freiem Auge nicht sichtbar“. Damit für Studierende die Strukturen und Eigenschaften aber dennoch verständlich vermittelt werden können, sind Modelle nötig. Auf diese wird in den Vorlesungen auch zurückgegriffen – und das schon seit mehr als 120 Jahren. Da diese „Winzigkeit“ schon immer eine Herausforderung in der Lehre war, verfügt das Institut für Mineralogie und Petrographie über einen kleinen historischen „Schatz“.

Historische Sammlung

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts legte Adolf Pichler für das damalige Institut für Mineralogie und Geognosie eine Kristallmodellsammlung an. Pichler war von 1867 bis 1890 Institutsvorstand und sah die Modelle als unverzichtbaren Teil in der Arbeit mit Studierenden.

In 22 Schubladen eines Eichenschrankes werden 909 Modelle aufbewahrt, die etwa fünf bis sieben Zentimeter groß sind. Der überwiegende Teil besteht aus Birnen- oder Lindenholz, einige auch aus Gips oder Glas. Jedes Modell ist nummeriert und wird durch ein kleines, handgeschriebenes Zettelchen begleitet. „Holz ist grundsätzlich ein gut bearbeitbarer Stoff, wenn man aber bedenkt, wie exakt die Symmetrien und verschiedensten Formen dargestellt wurden, wird schnell klar, mit wie viel Aufwand diese Modelle erstellt wurden“, sagt der Mineraloge und Leiter der Arbeitsgruppe für angewandte Mineralogie und Kristallographie Volker Kahlenberg. Geliefert wurden die Modelle durch die Firma „Dr. F. Krantz, Rheinisches Mineralien-Kontor“, die im deutschen Heidelberg liegt.

Einige der Modelle wurden noch von Adolf Pichler selbst an manchen Stellen farbig bemalt, um ein noch besseres Verständnis der Formen und Flächen gewährleisten zu können.

Volker Kahlenberg

Bis heute ist die Sammlung in Innsbruck beinahe vollständig erhalten. Auch wenn es mit den heutigen Möglichkeiten kein Problem mehr darstellen würde: Auf eine digitale Darstellung der Kristalle am Computer wollten die Wissenschaftler ihre Lehre nicht reduzieren. „Wir finden es sehr wichtig, dass die Studierenden diese Formen auch einmal in der Hand gehalten haben und ihre Besonderheiten sozusagen ‚spüren’ können. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es sehr viel zum Verständnis beiträgt“, ergänzt Kahlenberg. Die Modelle sind somit bereits durch die Hände von Generationen von Studierenden gewandert.

Der Universalgelehrte

Adolf Pichler (1819–1900) gilt als eine der vielschichtigsten Persönlichkeiten der Innsbrucker Universitätsgeschichte. Er stammte aus ärmlichen Verhältnissen und studierte Philosophie und klassische Studien, bevor er an die Naturwissenschaftliche und anschließend Juridische Fakultät wechselte. Pichler war sehr an Geologie und Mineralogie interessiert und unternahm umfassende Wanderungen durch die Tiroler Bergwelt und beschrieb das gesammelte Material sehr genau. Seine Sammlung umfasste mehrere tausend Stück verschiedener Mineralien. 1848 promovierte er in Wien zum Doktor der Medizin. Dort wurde er auch zum Anführer einer Studentenkompanie und war in Oberitalien zur Grenzsicherung im Kriegseinsatz. Pichler ging auch als Schriftsteller, Intellektueller und Freidenker in die Geschichte ein. Er bezog regelmäßig öffentlich Stellung zu gesellschaftlichen Entwicklungen, kritisierte die politischen Machtbestrebungen der Kirche und die Großdeutschland verhindernde Politik der Habsburger. Pichler gilt als Vertreter des großdeutschen Idealismus in Tirol. Heute ist unter anderem ein Platz in der Innsbrucker Innenstadt, auf dem sich auch sein Denkmal befindet, nach ihm benannt.

Schon vor den Franziskanern waren die Jesuiten in Innsbruck eingetroffen und machten sich an die Errichtung eines Gymnasiums – sie übernahmen den nordöstlichen Teil des neu gebauten Universitätskollegs, jenen, in dem sich die Klassenräume befanden, und schlossen ihn durch einen Verbindungsgang an ihr Gymnasium und Kolleg an, während im größeren westlichen Teil die Franziskaner einzogen. Die Gebäude beherbergen heute die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Innsbruck und das Volkskunstmuseum.

Pionierleistungen

Erminald Bertel im Interview über das nachhaltige Wirken des Physikers und Alpinisten Leopold Pfaundler und seine Verbindung zu ihm

Leopold Pfaundler war von 1867 bis 1891 Professor für Physik an der Universität Innsbruck und ab 1880 für ein Jahr sogar ihr Rektor. Er gehört zu den Wegbereitern der Physikalischen Chemie, neben seinen Leistungen auf dem Gebiet der Physik war Pfaundler außerdem begeisterter Bergsteiger. Professor Erminald Bertel ist Physiker und ehemaliger Leiter des Instituts für Physikalische Chemie an der Universität Innsbruck. Neben der fachlichen hat Leopold Pfaundler für ihn auch eine ganz persönliche Bedeutung.

Was verbindet Sie mit Leopold Pfaundler?

Erminald Bertel: Man kann sagen, dass unter anderem Leopold Pfaundler mich zur Physik geführt hat. Mein Vater war Chemiker und Mediziner, er hat sich also intensiv mit den Naturwissenschaften beschäftigt. Eines Tages, ich glaube ich war etwa 14 Jahre alt, hat er mir das Buch „Die Physik des täglichen Lebens“ von Leopold Pfaundler in die Hand gedrückt. Das hat mich sehr fasziniert. Pfaundler beschreibt darin sehr anschaulich, verständlich und in klarer Sprache chemische und physikalische Prinzipien. Das war eines der Motive, mich näher mit der Physik zu beschäftigen und dieses Fach schließlich zu studieren.

Professor Erminald Bertel mit dem Buch „Die Physik des täglichen Lebens“ von Leopold Pfaundler, das er mit 14 Jahren von seinem Vater bekommen hat.

Schließlich sind Sie Physik-Professor geworden. Woran forschen Sie?

Bertel: Am Institut für Physikalische Chemie befinde ich mich quasi an der Schnittstelle zwischen der Physik und der Chemie. Ich forsche an chemischen Prozessen auf Oberflächen. Das ist vor allem in der Chemie ein großes Thema, da beinahe alle industriellen Prozesse an Oberflächen ablaufen. Die meisten großtechnisch genutzten chemischen Reaktionen werden über sogenannte Katalysatoren geführt. Das sind Oberflächen, an denen man Moleküle, die reagieren sollen, anlagert und dann dort reagieren lässt. Das geht in der Regel leichter und schneller, als die Moleküle in Lösung oder Gasphase miteinander reagieren zu lassen. Ich beschäftige mich unter anderem mit der Optimierung geeigneter Oberflächen für bestimmte Prozesse.

Leopold Pfaundler wird als Wegbereiter der Physikalischen Chemie bezeichnet. Inwiefern besteht eine Verbindung zwischen Ihrer heutigen Forschung und der Pfaundlers vor rund 150 Jahren?

Bertel: Leopold Pfaundler hat wichtige Grundlagen geschaffen, die Basis meiner heutigen Forschung sind. Nehmen wir beispielsweise das Chemische Gleichgewicht. Das erscheint uns heute vielleicht einfach, war es zur damaligen Zeit aber nicht. Pfaundler ist es gelungen, zu zeigen, warum chemische Vorgänge, wie z.B. die Dissoziation von Molekülen, praktisch nie vollständig ablaufen, sondern zum Stillstand kommen, bevor alle Ausgangsstoffe verbraucht sind. In Wirklichkeit läuft die Reaktion weiterhin ab, wird jedoch gleichzeitig durch eine Rückreaktion kompensiert. Außerdem hat er semi-quantitativ die Wahrscheinlichkeit abgeschätzt, mit der komplexere Moleküle entstehen. Aus der Beschreibung dieser Reaktionen hat er abgeleitet, wie die Reaktionsbedingungen zu wählen sind, um ein bestimmtes Produkt optimaler Ausbeute zu erhalten. Diese Überlegung hat er auch publiziert, jedoch nicht in eine exakte mathematische Sprache gekleidet. Das haben dann etwa ein Jahr später die norwegischen Chemiker Guldberg und Waage gemacht, nach denen diese, auch als Massenwirkungsgesetz bekannte Formel, benannt ist. Nach wie vor hat das Massenwirkungsgesetz einen hohen Stellenwert in der Chemie, das lernt auch heute noch jeder im Chemieunterricht. Die Meinung vieler Wissenschaftshistoriker ist, dass dieses Gesetz eigentlich Pfaundler-Guldberg-Waage-Gesetz heißen sollte.

Wer war die Person Leopold Pfaundler?

Bertel: Er hat sehr scharf nachgedacht und ist weit über bestehende Vorstellungen hinausgegangen. Das ist sicherlich auch bezeichnend für die Zeit, in der er gelebt hat. Ende des 19. Jahrhunderts fand ein naturwissenschaftlicher Umsturz statt, viele neue Ideen lagen in der Luft. So hat sich Pfaundler auch mit ganz elementaren Fragestellungen beschäftigt: Wie kann aus einfachen Molekülen die Grundlage des Lebens entstehen? Leopold Pfaundler hat die Theorie entwickelt, dass aus molekularen Bausteinen, die in der Urerde vorhanden waren, sich alleine durch Stöße und infolge der gaskinetischen Gesetze komplexe organische Bausteine des Lebens entwickeln konnten. Man muss dazu sagen, dass in dieser Zeit die Frage nach einer natürlichen Entstehung des Lebens noch sehr umstritten war. Darwin etwa war damals noch keineswegs allgemein akzeptiert.

Leopold Pfaundler studierte in Innsbruck, München und Paris Chemie, Physik und Mathematik. 1867 wurde er ordentlicher Professor für Physik in Innsbruck. Von 1880 bis 1881 war Pfaundler Rektor der Universität Innsbruck, 1891 übernahm er er Ludwig Boltzmanns Lehrstuhl in Graz.

Leopold Pfaundler war nicht nur begnadeter Naturwissenschaftler, sondern auch begeisterter Bergsteiger. Welche Pionierleistungen hat er im Alpinismus vollbracht?

Bertel: Bereits als Student hat Pfaundler begonnen, die schlecht beschriebenen Regionen des Karwendel-Gebirges zu kartographieren. Dabei sind ihm auch einige Erstbesteigungen, wie etwa des Hohen Gleirschs, der Jägerkarspitze und des Gleirschtaler Brandjochs gelungen. Später hat er sich auch den Ötztaler und den Stubaier Alpen gewidmet. Außerdem war Leopold Pfaundler Gründer und erster Vorstand der 1869 entstandenen Sektion Innsbruck des Alpenvereins.

Weitere Informationen zu Leopold Pfaundler finden Sie in einer Gedenkrede von Doz. Dr. Hämmerle für Hofrat Professor Dr. Pfaundler vom 26. Oktober 1920: http://physik.uibk.ac.at/museum/de/physicists/pfaundler/pfaundler1.html

Gymnasien dienten im 17. Jahrhundert – wie auch heute noch – zur Vorbereitung auf ein universitäres Studium. Teil der Ausbildung war eine umfassende Lateinschulung, galt Latein doch noch in der Frühen Neuzeit als die Gelehrtensprache, ohne deren sehr gute Kenntnis an ein weiterführendes Studium gar nicht zu denken war. „Die damalige ständische Gesellschaft mit Adel, Bürgern und Landbevölkerung spiegelte sich auch an den Gymnasien wider – zwar gab es Angehörige aller drei Stände an den Gymnasien, der Adel war allerdings deutlich überdurchschnittlich vertreten, außerdem kam ein großer Teil der Gymnasiasten, damals nur Burschen bzw. junge Männer, aus den Städten“, erklärt Heinz Noflatscher. Die Betreiber der Gymnasien, häufig Orden, hatten auch ein Interesse daran, den jungen Adel als die künftige Elite zu fördern. Weiterführende Studien besuchten die Tiroler dann vor Errichtung einer Universität in Innsbruck unter anderem in Freiburg im Breisgau oder in Wien, beides (damals) Städte in den Habsburgischen Erblanden, daneben außerdem unter anderem in Salzburg und Dillingen; für das Doktorat kamen dann zusätzlich noch renommiertere Universitäten in Frage, darunter jene in Italien oder in Frankreich.

Entdeckergeist

Manuela Lehner und Kristin Richter über Albert Defant, einen Pionier in der Meteorologie und Ozeanografie

Wind und Wetter sowie die Weite des Ozeans faszinieren die Menschen und ermuntern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, diese Welten genauer zu verstehen. Schon der im Jahr 1884 in Südtirol geborene Albert Defant hat wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der Meteorologie und Ozeanografie gewonnen. Sein Entdeckergeist von damals inspiriert die Forscherinnen und Forscher am Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften noch heute. Defant begann Anfang des 20. Jahrhunderts, am damaligen „Institut für Kosmische Physik“, in Innsbruck mit seiner Forschung. Etwa 100 Jahre später arbeiten heute Manuela Lehner und Kristin Richter an der Uni Innsbruck als Meteorologin und Ozeanografin und erinnern sich an Albert Defant als Pionier ihrer Forschungsfelder.

Turbulente Forschung

Bergwetter, Biowetter und das Wetter am Wochenende: die Aussicht auf warme oder kalte, schöne oder regnerische Tage beschäftigte schon immer. Manuela Lehner arbeitet daran, das emotionale Thema noch besser zu verstehen.

Turbulenz, also Luftwirbel in unterschiedlichen Größen, transportieren Wärme und Feuchtigkeit und sind hauptverantwortlich für den Austausch von Energie, also Wärme und Feuchte, zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre. Die Meteorologin möchte verstehen, wie diese Prozesse in Gebirgsregionen, in bodennahen Schichten funktionieren. „Dieser turbulente Austausch muss auch in numerischen Wettervorhersagemodellen eingerechnet werden, diese Berechnung basiert aber aktuell auf Beobachtungen im ebenen Gelände“, erläutert die Wissenschaftlerin. Modelle zur Wettervorhersage hatte Defant damals noch nicht. Als Wissenschaftler und später als Leiter des Wetterdienstes der Zentralanstalt in Wien, der heutigen ZAMG, beschäftigte sich Defant mit unterschiedlichen Aspekten des Wetters.

Mit seiner Dissertation zur Verteilung der Tropfengrößen in Regenfällen über Forschungen zum im Inntal typischen Föhn bis hin zu Untersuchungen der Talwindzirkulation hat Defant eine extreme Bandbreite an Themen wissenschaftlich bearbeitet.

Manuela Lehner

Mit seiner Arbeit bei der ZAMG wurde sein wissenschaftliches Interesse auch für großräumige Strömungen geweckt. „Defant hat sich für den Aufbau von Zyklonen, also von Tiefdruckgebieten, aber auch für Hochdruckgebiete, sogenannte Antizyklone, in gemäßigten Breiten interessiert“, so die Meteorologin weiter. Wettervorhersagen waren Anfang des 20. Jahrhunderts auch kriegsbedingt ein viel diskutiertes Thema und basierend auf Erfahrungswerten und Wetterbeobachtungen waren die Wissenschaftler der damaligen Zeit gefordert, die Vorhersagen so gut wie möglich zu treffen. „Aufbauend auf Beobachtungen konnten Experten Wetterkarten anfertigen und Theorien, beispielsweise zum Aufbau von Hochdruckgebieten, sind entstanden. Heute hat sich das mit der numerischen Wettervorhersage grundlegend verändert“, erläutert Lehner anschaulich. Überschneidungen seiner Arbeit mit ihrer heutigen Forschung sieht die Meteorologin vor allem in den Untersuchungen zum Talwindsystem im Inntal. „In meiner Forschung untersuche ich den Einfluss der Talwindzirkulation auf den turbulenten Austausch. Heute kennen wir die Prozesse und Grundkonzepte dieser Zirkulation relativ gut, arbeiten aber immer noch daran, Details besser zu verstehen. Beobachtungen dazu haben aber schon vor 100 Jahren begonnen“, so Lehner, die auch auf die enorme Entwicklung an Messmethoden hinweist.

In einer Arbeit von Albert Defant habe ich gelesen, dass er damals schon ähnliche Ergebnisse zum Talwindsystem gefunden hat wie wir heute, auch wenn er in Innsbruck nur eine Messstation zur Verfügung hatte.

Manuela Lehner

Auf hoher See

Kristin Richter arbeitet am selben Institut wie Manuela Lehner, allerdings mit einem anderen wissenschaftlichen Fokus. Ihr Forschungsgebiet ist der Meeresspiegel: „Ich forsche dazu, wie sich der Meeresspiegel in der jüngeren Vergangenheit, also in den letzten Jahrzehnten, verändert hat, sich gerade verändert und sich auch in Zukunft verändern wird“, fasst Richter ihre wissenschaftlichen Interessen zusammen. Mit dem Klimawandel bewegt sie sich in einem brisanten und interdisziplinären Forschungsfeld und schließt auch an die Interessen von Albert Defant an, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat. Global gesehen beeinflussen viele Faktoren die Schwankungen des Meeresspiegels. „Meeresströmungen, die Temperatur und der Salzgehalt sind wesentliche Faktoren im Ozean, die den regionalen Meeresspiegel beeinflussen. Steigt beispielsweise die Temperatur, dann dehnt sich das Wasser aus und der Meeresspiegel steigt. Aber auch die Gletscher und die großen Eisschilde beeinflussen mit ihrem Abschmelzen und mit Neubildungen das Auf und Ab des Meeresspiegels“, erläutert die Ozeanografin. In seiner Habilitation hat sich Albert Defant mit den Seespiegelschwankungen am Gardasee beschäftigt. „Ich denke, dass hier bereits sein Interesse für dieses Thema geweckt wurde“, so Richter, die darauf hinweist, dass er sich in seiner späteren wissenschaftlichen Arbeit auch mit den Gezeiten des Meeres, aber auch mit jenen der festen Erde und Atmosphäre beschäftigt hat. Nach seiner Zeit in Innsbruck wechselte Defant im Jahr 1926 an die Humboldt-Universität in Berlin. In dieser Zeit war er auch wissenschaftlicher Leiter der Meteor-Expedition. „Die ‚Meteor‘ war als Forschungsschiff von 1925 bis 1927 im Atlantik im Einsatz. Unter anderem hoffte das Team, im Atlantik Gold für Reparationszahlungen Deutschlands zu finden. Diese Pläne scheiterten natürlich“, erzählt die Wissenschaftlerin. Allerdings leisteten die Wissenschaftler auf der „Meteor“ andere wichtige Arbeiten.

Im Rahmen der Forschungsfahrt wurde unter der wissenschaftlichen Leitung von Albert Defant erstmals die Tiefen des Südatlantiks vermessen und weitere Daten zu Salzgehalt, der Temperatur in der Tiefe und von Strömungen in der Tiefe vermessen. Diese Daten sind auch heute noch von unschätzbarem Wert.

Kristin Richter

Sie weist weiter darauf hin, dass ein großer Verdienst Defants auch war, diese Daten auszuwerten und in einen theoretisch-physikalischen Zusammenhang zu bringen. „Defant hat versucht, die Beobachtungen mit physikalischen Bewegungsgleichungen gleichzusetzen und so auch beispielsweise die Meeresströmungen und Schichtung im Atlantik zu erklären“, erläutert die Ozeanografin. Die Auswertungen der Expedition wurden von Defant in 16 Bänden herausgegeben. Er verfasste außerdem zahlreiche Ozeanografie-Lehrbücher über die „Physik der Meere“ und wurde damit zu einem Begründer der physikalischen Ozeanografie. Auch wenn sich die Messmethoden und wissenschaftlichen Möglichkeiten grundlegend verändert haben, so sind die physikalischen Gesetze noch dieselben. „Heute haben wir Bojen, die uns Daten über Satelliten funken und wir müssen nicht mehr nur die Daten mit einem Forschungsschiff sammeln. Auch arbeiten wir heute mit komplexen Modellen, vor allem auch, um die zukünftigen Entwicklungen des Meeresspiegels vorhersagen zu können. Defant war damals nur auf die Messungen angewiesen. Trotzdem konnte er tolle, wenn auch noch grobe, Rückschlüsse auf die dynamische Topografie des Meeres ziehen“, betont Richter.

Podcast: Kristin Richter zu Gast in „Zeit für Wissenschaft“

Manuela Lehner und Kristin Richter stehen heute gänzlich andere Methoden und Rahmenbedingungen für ihre Forschung zur Verfügung. „Der Entdeckergeist von damals ist faszinierend. Defant war ein Universalgenie in den Bereichen der Meteorologie und Ozeanografie und hat wichtige Grundlagen geschaffen. Er war ein Forscher an erster Front und seine Daten sind heute noch von großem Wert“, fassen die beiden Wissenschaftlerinnen zusammen, die als Expertinnen das Wissen über die faszinierende Welt von Wind und Wetter sowie über den Ozean weiter vermehren.

Erneute Anläufe für die Einrichtung einer Universität in Innsbruck scheiterten um 1600. Ab 1606 verlieh das Jesuitengymnasium allerdings Bakkalaureate nach Absolvierung einer neu eingerichteten 7. (dann 8.) Klasse, in der Aristotelische Logik gelehrt wurde – das entsprach dem ersten Jahr der zu der Zeit üblichen Universitätsausbildung. Das Recht zur Verleihung dieses Titels war den Jesuiten davor bereits vom Papst gewährt worden. Der Diskurs über eine Landesuniversität in Tirol ebbte allerdings bis zur Gründung nie vollständig ab, die Jesuiten waren grundsätzlich daran interessiert, die Tiroler Landstände auch, und bereits 1646 diskutiert der Landtag darüber. Endgültig soweit sollte es, wie bekannt, 1669 sein: Leopold I. war nun Kaiser, er erlaubte die Finanzierung durch den Haller Salzaufschlag – von jedem in Tirol verkauften Fuder Salz aus Hall sollte die Universität zwölf Kreuzer erhalten.

Ein Riese der Theologie

Józef Niewiadomski über Karl Rahner, eine prägende Persönlichkeit der Katholisch-Theologischen Fakultät

Es gibt durchschnittliche, große und sehr große Wissenschaftler – wenn man mit diesen gängigen Metaphern arbeitet, war Karl Rahner ein Riese.

Józef Niewiadomski

Mit diesen Worten beschreibt Józef Niewiadomski, Universitätsprofessor für Dogmatik und langjähriger Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät, einen bedeutenden Wissenschaftler seiner Fakultät.

Karl Rahner gilt noch heute als einer der wichtigsten Theologen des 20. Jahrhunderts, der sowohl als Universitätsprofessor als auch als Konzilstheologe beim Zweiten Vatikanischen Konzil wesentlich zur Öffnung der Katholischen Kirche beigetragen hat.

Dabei war sein Weg geprägt von Zufällen: Karl Rahner, geboren 1904 in Freiburg im Breisgau, trat 1922 in die Gesellschaft Jesu – den Jesuitenorden in Tisis – ein und sollte eigentlich Philosoph werden. Seine Dissertation scheiterte allerdings an der negativen Beurteilung eines Gutachters. Daraufhin ging Rahner 1936 nach Innsbruck – einer zu dieser Zeit weltweit festen Größe in der Theologie –, um Theologe zu werden. In kürzester Zeit promovierte (1936) und habilitierte er (1937) in Innsbruck; seine 1936 abgelehnte Dissertation in Philosophie wurde 1939 eine seiner erfolgreichsten Publikationen.

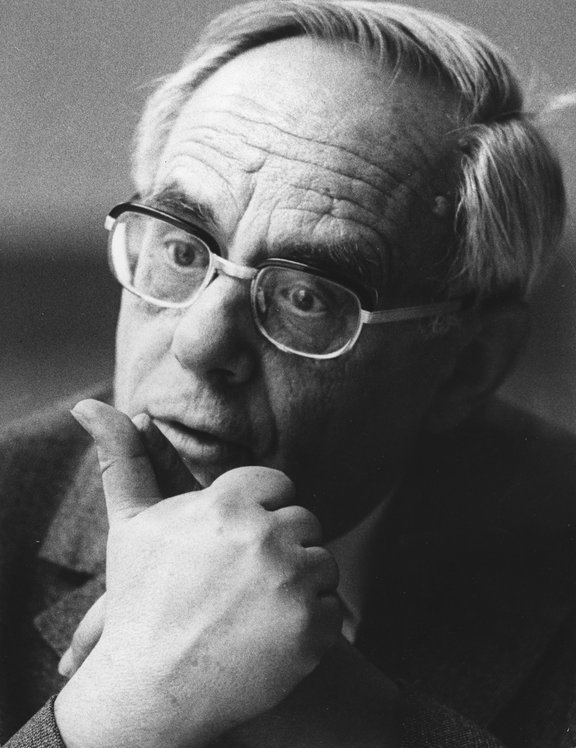

Karl Rahner (links), geboren 1904, promovierte 1936 und habilitierte sich 1937 an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Innsbruck, wo er von 1936 bis 1939 und von 1948 bis 1964 auch lehrte. Von 1961 bis 1965 arbeitete er als Sachverständiger bei der Vorbereitung und Durchführung des Zweiten Vatikanischen Konzils mit. Von 1964 bis 1967 hatte Rahner den Lehrstuhl für Christliche Weltanschauung an der Ludwig-Maximilians-Universität München inne von 1967 bis zu seiner Emeritierung 1971 war er ordentlicher Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 1981 kehrte Karl Rahner nach Innsbruck zurück, wo er auch 1984 verstarb. (Foto: Jesromtel, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Begründer einer neuen Tradition

Rahner kam aus der Schule der Neuscholastik – einem konservativen bis reaktionären Versuch der katholischen Theologie, angesichts der Umbrüche der modernen Welt im 19. Jahrhundert einen festen Stand zu finden, indem man auf scholastische Theorien des Mittelalters zurückgreift. Als junger Theologe griff Rahner die Fragen der Neuscholastik auf, behandelte sie mit neuen philosophischen Methoden und begründete damit einen neuen Ansatz: „Rahner gelang es, eine ganze Theorie zu sprengen – er kam aus der Tradition des neuscholastischen Denkens und sprengte sie systemimmanent mit seinem Ansatz vom universellen Heilswillen Gottes. Dieser hatte große Bedeutung vor allem auch im interkulturellen und interreligiösen Kontext“, erläutert Józef Niewiadomski.

Karl Rahner war ein geniales Werkzeug des Heiligen Geistes.

Józef Niewiadomski

„Nach dem zweiten Weltkrieg kamen zahlreiche Studenten nach Innsbruck, um hier Rahners Denkweisen zu lernen. Anschließend gingen sie als Professoren an verschiedene deutsche Fakultäten und verbreitenden dort Rahners Theorien“, beschreibt Niewiadomski. Er selbst hat Rahner persönlich gekannt und später begonnen, seinen Nachlass zu ordnen, bis Roman Siebenrock diese Arbeit übernommen hat. Auch wenn das Archiv mit Ende der Bearbeitung in Innsbruck an das Archiv der deutschen Provinz der Jesuiten ging, ist Karl Rahner an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Innsbruck auch heute noch sehr präsent, und das nicht nur aufgrund ihrer Adresse am Karl-Rahner-Platz. Dank Roman Siebenrock, Universitätsprofessor für Dogmatik und Fundamentaltheologie, befassen sich immer noch zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten mit Rahners Theorien und besonders gute Abschlussarbeiten werden mit dem Karl-Rahner-Preis der Fakultät ausgezeichnet. Die Frage, ob die katholische Theologie heute ohne Rahner eine andere wäre als sie es ist, beantwortet Józef Niewiadomski aus der Glaubensperspektive: „Karl Rahner war ein geniales Werkzeug des Heiligen Geistes.“

Maßgeblich für die Einrichtung der Universität dürfte auch Leopolds Hofkanzler Johann Paul Hocher gewesen sein: „Hocher war als Hofkanzler einer der engsten Berater des Kaisers und war selbst lang in Tirol tätig. Er stand der Universität sicher positiv gegenüber, das dürfte einigen Einfluss gehabt haben.“ Allgemein gilt Leopold I. als wissenschaftlich interessiert: Neben jener in Innsbruck unterstützte er auch die Gründung der Universitäten in Kaschau (Košice) und Breslau (Wrocław). Räumlich war die Universität zuerst noch im Jesuitengymnasium untergebracht, 1673 zog man auch mit den philosophischen Vorlesungen in die heutige Herrengasse. Der Übergang vom Gymnasium in die Universität war fließend: „Im ersten Studienjahr 1669/70 wurden Logik und bereits Physik gelesen, im folgenden Jahr dem Curriculum der Jesuiten gemäß die Metaphysik, der letzte Kurs des philosophischen Studiums. Die Professoren lehrten damals alle drei Kurse, stiegen also wie im Gymnasium mit den Studenten auf.“ 1671 folgten der Philosophischen Fakultät eine Theologische und eine Juridische und 1674 die Medizinische Fakultät. Im April 1677 lehrten dann bereits 14 Professoren an der Universität Innsbruck.

Der kosmischen Strahlung auf der Spur

Victor Franz Hess entdeckt vor mehr als 100 Jahren die kosmische Strahlung und legt in Innsbruck den Grundstein der modernen Teilchenphysik

Nicht nur in Innsbruck sind nach ihm Gebäude und Straßen benannt: Der Physiker Victor Franz Hess ist durch die Entdeckung der kosmischen Strahlung in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen – er erhielt 1936 den Nobelpreis für Physik. 1931 kam er als Professor nach Innsbruck und wurde Vorstand des Instituts für Strahlenforschung. Heute setzt Olaf Reimer seine Arbeit indirekt fort. Er leitet das Institut für Astro- und Teilchenphysik der Uni Innsbruck und untersucht mit seiner Arbeitsgruppe Phänomene der kosmischen Strahlung. In seinem Büro im Victor-Franz-Hess-Haus spricht er über Forschung damals und heute.

Auch spätere Krisen sollte die Universität letztlich gut überstehen, der Grundstein war gelegt: Heute besteht sie aus 16 Fakultäten, über 260 Professoren und Professorinnen und über 3.200 weitere wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen und lehren an der Universität.

Eine umfassende Universitätsgeschichte mit einem Blick auf 350 Jahre Hochschule ist bei innsbruck university press in drei Bänden erhältlich:

- Geschichte der Universität Innsbruck 1669-2019, Band I: Phasen der Universitätsgeschichte, Teilband 1: Von der Gründung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs

- Geschichte der Universität Innsbruck 1669-2019 Band I: Phasen der Universitätsgeschichte, Teilband 2: Die Universität im 20. Jahrhundert

- Geschichte der Universität Innsbruck 1669-2019, Band II: Aspekte der Universitätsgeschichte

© News-Redaktion der Universität Innsbruck 2019

Mit Beiträgen von:

Melanie Bartos, Christian Flatz, Udo Haefeker, Stefan Hohenwarter, Lisa Marchl, Daniela Pümpel, Susanne Röck

Coverbild: Nobelpreisträger Victor Franz Hess

Uni Innsbruck / Bundesstaatliche Hauptstelle für Lichtbild und Bildungsfilm, Wien IX, Sensengasse 3

Vermerk: Innsbruck, 25.6.60

Fotocredit, wenn nicht anders angegeben:

Universität Innsbruck

Weitere Informationen zum Universitätsjubiläum:

www.uibk.ac.at/350-jahre/