1945: Hilfe bei Kriegsende in Österreich

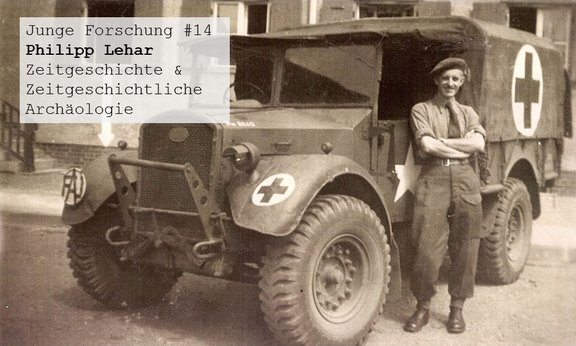

„Wahrscheinlich ist die internationale politische Lage für uns hier draußen mehr bedrückend als zu Hause. So viele erschreckende Probleme zeigen sich uns hier in einer lebendigen Weise: Die Zukunft der Cetniks, der Deutschen aus Jugoslawien, der Russen, die für die Deutschen gekämpft haben. Die Zukunft von Österreich und Deutschland, von Polen, von Triest, der staatenlosen Menschen usw. usw.“1 So schreibt John Corsellis (1923–2018) im Juni 1945 nach Hause. Der 22-Jährige war zu diesem Zeitpunkt in Kärnten für die britische Militärregierung tätig. Unter dem Oberbefehl des British Red Cross waren er und weitere Mitglieder der Friends Ambulance Unit für die Betreuung vor allem von Flüchtlingen und Verschleppten zuständig. Die Sorge galt auch der österreichischen Zivilbevölkerung. Im selben Brief berichtete er: „Die Begegnung mit so verschiedenen Menschen ist lehrreich – Britische Armeeoffiziere, andere Dienstgrade, British Red Cross, Friends Ambulance Unit, österreichische Behördenvertreter und Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge, slowenische Flüchtlinge aus der Stadt und vom Land.“2

Die Situation war für die Mitglieder der Friends Ambulance Unit nicht einfach. Einerseits trugen sie britische Uniformen, arbeiteten eng mit der Armee zusammen. Andererseits verweigerten sie den Kriegsdienst, viele von ihnen gehören zur Religionsgemeinschaft der Quäker oder standen ihr nahe. Sie waren überzeugt, dass das Licht Gottes in allen Menschen schiene. Achtung vor den Mitmenschen und die Ablehnung, Waffen zu tragen, hatten einen hohen Stellenwert. Sie wollten Zeugnis für Menschlichkeit ablegen. Keine einfache Sache kurz nach Kriegsende im Süden Österreichs. Im Mai und Juni 1945 übergab die britische Besatzungsmacht zehntausende Menschen oft gegen ihren Willen an die Sowjetunion und Jugoslawien. In diesem Zusammenhang ist als bekanntes Beispiel die Auslieferung der „Kosaken“ in Osttirol zu nennen. Spannungen mit den Tito-Partisanen lagen in der Luft. Flüchtlinge, Kriegsgefangene sowie befreite Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter*innen waren in großer Zahl zu versorgen. Die britische Besatzungsmacht sollte für Ruhe, Ordnung und für die Versorgung der Menschen sorgen. Dabei wollten die meisten Soldaten eigentlich nur endlich nach Hause. Wie konnten die Mitglieder der Friends Ambulance Unit ihrem Anspruch gerecht werden? Oft waren Zivilcourage und eine kreative Auslegung von Befehlen ebenso gefragt wie Improvisationstalent und Sprachkenntnisse.

Einsätze in Großbritannien, Ägypten, Italien und Österreich

John Corsellis entwickelte in der Zwischenkriegszeit eine pazifistische Überzeugung auf christlicher Grundlage. 1942 trat er der Friends Ambulance Unit bei. Diesen Weg musste er sich vor den Tribunalen, die für Anerkennung der Kriegsdienstverweigerung zuständig waren, hart erkämpfen. Beim sechswöchigen Ausbildungskurs standen körperliche Fitness und der Umgang mit Karte und Kompass ebenso wie Einführungen in Erste Hilfe und Autoreparaturen auf dem Programm. Anschließend war Corsellis in der Krankenpflege und im Hauptquartier der Hilfsorganisation tätig. Ab September 1944 war in Ägypten eingesetzt, wo die britische Armee gemeinsam mit verschiedenen Hilfsorganisationen, unter anderem eben der Friends Ambulance Unit, Lager für Flüchtlinge und Evakuierte aus Jugoslawien unterhielt. Die Mitglieder der Friends Ambulance übernahmen Ambulanzdienste und halfen auch sonst im Flüchtlingslager. „Wir haben verschiedene Aufgaben, aber wir wollen zum Leben zusammenbleiben. Wir alle haben Offiziersstatus, schlafen in einem Zelt nach indischem Armeemuster, sehr komfortabel mit doppelten Dach etc. Essen und Freizeit in der Offiziersmesse. Sie ist ein sehr vielfältiger Ort: Offiziere der englischen, südafrikanischen und indischen Armee, amerikanische und englische Mitarbeiter von Freiwilligenorganisationen, jugoslawische Krankenschwestern, und russische, tschechische, österreichische, französische und jugoslawische Ärzte.“3

Von Ägypten aus folgte Corsellis den alliierten Streitkräften auf ihrem Vormarsch nach Italien. Dort übernahm er Aufgaben in der Flüchtlingsbetreuung und beim Wiederaufbau des zerstörten Landes. Ab Mai 1945 war er in Österreich eingesetzt, zuerst in Kärnten und später im Displaced Persons Camp Lienz-Peggetz, in dem vor allem slowenische und russische Bewohner untergebracht waren. John Corsellis, der sich in mehreren Sprachen verständlich machen konnte, hatte vielfältige Aufgaben und unterrichtete beispielsweise Englisch im Slowenischen Gymnasium des Lagers. Bis zum Jahreswechsel 1946/47 blieb er in Lienz. Nach der Auflösung der Friends Ambulance Unit 1946 wechselte er zur UNRRA, der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen. Bis zum Ende seiner Dienstzeit 1947 war er in Österreich im Einsatz. Wieder zurück in Großbritannien gründete er eine Sprachschule und trat später als Zeitzeuge auf und dokumentierte seine Zeit in der Friends Ambulance Unit.

„Deutschland war meine zweite Heimat“

William Dennis Conolly wurde am 17.1.1917 als Sohn einer Quäkerin aus Überzeugung geboren und absolvierte ebenfalls eine Quäkerschule. Nach der Schule studierte er Geschichte und Rechtswissenschaften. Nach mehreren Aufenthalten in Deutschland bezeichnete er es als seine zweite Heimat. Conolly hatte viele Freunde in Deutschland und eine nicht nur religiös begründete Abneigung, Menschen zu töten. Die Friends Ambulance Unit erschien ihm als eine strukturierte und schlagkräftige Truppe. Als langjähriger Boy Scout hatte er kein Problem mit Disziplin und dem Tragen einer Uniform. Bereits vor seinem Termin vor dem Tribunal trat er der Hilfsorganisation bei, von der er gelesen und von Quäkerfreunden gehört hatte. Vor dem Tribunal hatte er wie er es formulierte ein „automatic ticket“. Er stand rund zwei Minuten vor der Kommission, die seinen Ersatzdienst in der Friends Ambulance Unit bestätigte und seine Kriegsdienstverweigerung ohne Beanstandung als gerechtfertigt anerkannte. Als Absolvent einer Quäkerschule, Sohn einer Quäkerin und Mitglied der Friends Ambulance brachte er die besten Voraussetzungen dafür mit. Von 1940 bis 1946 leistete Conolly seinen Ersatzdienst. Zunächst arbeitete er in britischen Krankenhäusern und war später in Italien im Einsatz. Aufgaben waren dort die Betreuung von Flüchtlingen und die Mitarbeit am Wiederaufbau. Im Mai 1945 kam er mit weiteren Mitarbeitern der Hilfsorganisation nach Kärnten. Wieder war die Beratung und Unterstützung von Verschleppten und Gestrandeten seine Hauptaufgaben. Dabei ging es vor allem darum, Hilfestellungen bei der Rückkehr nach Hause zu leisten. Besonders Ost- und Südosteuropäer wollten nicht mehr in ihre Heimat zurück. Offizielle Politik war hingegen die Repatriierung aller in ihre Heimatländer. Reaktionen der Betroffenen reichten bis zum Selbstmord. Gemeinsam mit anderen versuchte Conolly, Menschen vor der Zwangsrückführungen zu bewahren.

Nachdem die Friends Ambulance Unit aufgelöst war, setzte er seine Tätigkeit im Rahmen des British Red Cross mehrere Monate fort. Nach seiner Dienstzeit arbeitete Conolly in England als Anwalt. Die Zwangsrepatriierungen ließen ihn Zeit seines Lebens ebenso wenig los wie John Corsellis. In den 1970ern startete in Großbritannien eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über die Zwangsauslieferungen und ihre Rechtmäßigkeit, die in Prozessen gegen den Autor und Historiker Nikolai Tolstoy ab 1989 ihren Höhepunkt erreichte. William Dennis Conolly unterstützte Nikolai Tolstoy in diesem Prozess, trat als Zeitzeuge auf, nahm an Gedenkveranstaltungen in verschiedenen Ländern teil und korrespondierte mit Zeitzeugen und Interessierten. Mehrmals nahm er auch an Gedenkfeiern am Kosakenfriedhof in Lienz teil. Im Alter lebte er in Lienz, wo er 2003 verstarb und beigesetzt wurde. Die Dolomitenstadt wählte er laut Aussage von Freunden, um nahe bei den Kosaken zu sein. Ein weiteres Motiv könnte seine Liebe zu den Bergen gewesen sein. Er war begeisterter Alpinist.

Einbettung des Projekts

Einerseits ist das Promotionsvorhaben eingebettet in das von Harald Stadler geleitete interdisziplinäre Projekt „Kosaken in Osttirol“. Als ein Beitrag zu Multiperspektivität sollen die Mitglieder der Friends Ambulance Unit mit ihren Handlungsspielräumen und ihrer Einbettung in militärisch-politisch Strukturen beleuchtet werden. Andererseits fügt sich das Vorhaben ein in aktuelle Fragestellungen der Forschungen zu Displaced Persons während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Ergänzend zu bereits vorhandenen Untersuchungen auf der Makroebene etwa zur UNRRA oder zur Politik der Besatzmächte stehen hier Akteure an der Basis im Fokus. Wie gehen sie mit Vorgaben um? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Mit wem arbeiten sie zusammen? Wem helfen sie? Welche Sprachen spielen eine Rolle in ihrer Arbeit? Welche Handlungsspielräume haben sie? Das Projekt möchte auf in der Erinnerungskultur häufig vergessenen Helfer*innen im Gefolge der westalliierten Armeen in Europa aufmerksam machen. Die Männer und später auch Frauen leisteten einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zurück zur Normalität.

1 John Corsellis, War and Aftermath. letter-diaries of a humanitarian worker with the Quakers, British Red Cross & UNRRA 1944–1947, 44 (abgerufen am 26.06.2019).

2 Ebenda, 45.

3 Ebenda, 11.

(Philipp Lehar)

Zur Person