DEVILS HOLE

Ein Geologen-Team der Uni Innsbruck sucht im Teufelsloch in den USA nach uralten Spuren unserer Klimageschichte.

News-Redaktion der Universität Innsbruck

Mai 2017

In die Höhle abtauchen: Für die Klimaforschung beherbergt der Untergrund von Nevada im Südwesten Nordamerikas ein wahres „Juwel“ in Form eines durchgehenden Blickes in eine Million Jahre Klimaentwicklung. Innsbrucker Geologen wollen dieses Phänomen verstehen – auch unter Wasser.

„Höhlen gehören neben dem Eis in Polarregionen zu den wichtigsten Klimaarchiven, die es gibt. Die Erdoberfläche ist Verwitterung und Erosion ausgesetzt und verändert sich ständig. In Höhlen aber bleiben Spuren der Vergangenheit bestens konserviert, in manchen Fällen über viele hunderttausend Jahre“, erzählt Yuri Dublyansky. Der Geologe widmet sich bereits seine gesamte wissenschaftliche Karriere lang den Höhlen und ihren besonderen Ablagerungen – den Speläothemen, also Höhlenmineralen.

Sobald der erste Tropfen in die Höhle gelangt, beginnt die Aufzeichnung des Klimakalenders.

Yuri Dublyansky

Die bekanntesten unter ihnen sind Tropfsteine, die als Stalagmiten vom Boden nach oben wachsen oder als Stalaktiten von der Höhlendecke hängen. Sie entstehen, wenn Wasser – etwa Regenwasser – von der Oberfläche durch den Boden sickert und auf diesem Weg den Kalk, genauer gesagt das Mineral Kalzit, aus dem Gestein löst. „Genau in dem Moment, in dem der erste Tropfen in die Höhle gelangt, beginnt die Aufzeichnung des Klimakalenders: Jahr um Jahr bilden sich hauchdünne Kalkschichten, die uns Rückschlüsse darauf ermöglichen, wie das Klima in vergangenen Zeiten war“, erklärt Dublyansky. „Das ist gewissermaßen zu Stein gewordener Niederschlag.“

Abstieg in Devils Hole 2

Informationen über die früheren klimatischen Bedingungen lassen sich unter anderem aus dem Verhältnis zwischen dem leichten und schweren Isotop von Sauerstoff ablesen. Dieses chemische Element ist Bestandteil des Minerals Kalzit, das sich aus Niederschlagswasser bildet und so Informationen über das Klima in den Untergrund transportiert.

Mithilfe von physikalischen Methoden, wie etwa der Thorium-Uran-Methode, können die Forscherinnen und Forscher diese Klimadaten zeitlich genau datieren – und das hunderttausende Jahre zurück in die Vergangenheit. Eine Methode, die auch im aktuellen Projekt zum Einsatz kommt.

Was Yuri Dublyansky und seine Kolleginnen und Kollegen Gina Moseley, Kathleen Wendt und Christoph Spötl von der Arbeitsgruppe für Quartärforschung des Instituts für Geologie Anfang Februar 2017 ins Death Valley führte, waren aber nicht Tropfsteine. Denn die gibt es im Devils Hole bezeichnenderweise gar nicht – dafür aber eine noch spannendere Quelle. „Tropfsteine haben nämlich einen Nachteil: Wenn das Klima trockener wird, hören sie mitunter auf zu wachsen – und der Klimakalender wird lückenhaft. Ganz anders ist die Situation im Devils Hole“, so Yuri Dublyansky.

Das Devils Hole ist Teil des Death Valley National Park in Nevada und liegt inmitten der Amargosa Wüste. Die Felskluft ermöglicht einen Blick in das dortige weitläufige unterirdische Wasserreservoir.

Geschmeidige Wände

Die Felswände der Devils Hole-Höhle sind mit einer durchgehenden Kalzitschicht überzogen, die an manchen Stellen mehr als einen Meter dick ist. „Der Entstehung dieser besonderen Speläotheme liegt das gleiche Prinzip zu Grunde wie bei Tropfsteinen“, so Dublyansky. Allerdings ist es hier nicht das Tropfwasser, sondern ganz langsam fließendes Grundwasser, das die Materialausscheidung verursacht. „Das Grundwasser in dieser Wüstenregion ist leicht übersättigt an Kalzit, der sehr langsam auskristallisiert und sich Schicht für Schicht an die Felswände ablagert.“ Das Besondere: Dieser Prozess erfolgt seit mehr als einer Million Jahre - und zwar durchgehend. „Deshalb ist das Devils Hole ein kleines Juwel für die Klimaforschung. Eine solche nahezu lückenlose Dokumentation der chemischen Zusammensetzung des Grundwassers in diesem Ausmaß ist weltweit einzigartig“, sagt der Geologe.

Devils Hole ist ein kleines Juwel für die Klimaforschung.

Yuri Dublyansky

Yuri Dublyansky

Schon seit 2010 wird das Devils Hole, genauer gesagt die Nebenhöhle Devils Hole 2, von dem Geologen-Team aus Innsbruck untersucht. Seit 2014 steht es außerdem im Mittelpunkt eines vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung Österreich (FWF) geförderten Projekts unter der Leitung von Christoph Spötl. Das Devils Hole Nummer 2 ist eine zweite Höhle auf dem Gelände, etwa 200 Meter entfernt von der Haupthöhle. Letztere ist nicht zugänglich, da im dortigen Wasserbecken der kleine Teufelskärpfling (Devils Hole pupfish) lebt: Die weltweit einzige Population dieser kleinen Fischart zählt nur etwa 100 Individuen, steht unter strengstem Naturschutz und darf nicht gestört werden.

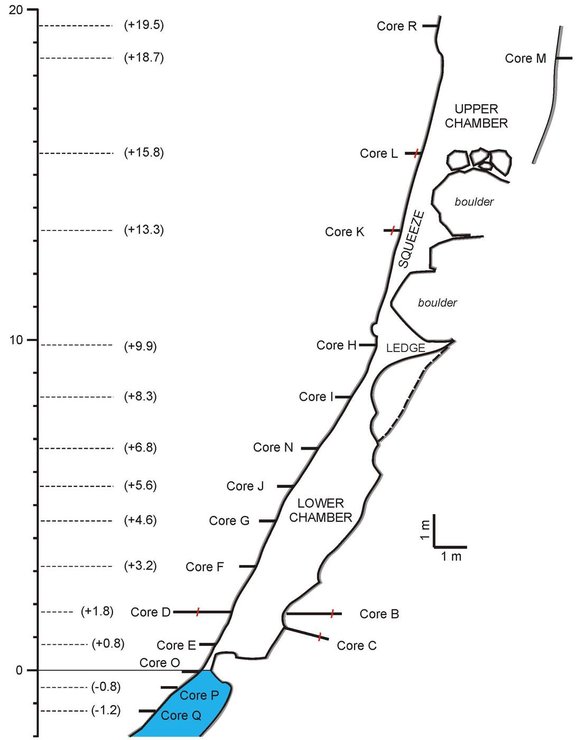

Devils Hole 2 besteht aus einer oberen und einer unteren Kammer, verläuft beinahe vertikal und ist sehr eng. Das Team aus Innsbruck hat mit einem speziellen Bohrgerät in der gesamten Höhle (siehe Skizze) Proben aus den Kalzitablagerungen entnommen – ober- und unterhalb des Grundwasserspiegels.

Skizze des Devils Hole 2:

16 Bohrkerne („Core“) wurden bisher entnommen, zwei davon unter Wasser. Ein Blick auf den Maßstab zeigt: Viel Bewegungsfreiheit bleibt nicht. Das Motto lautet: „Squeeze“.

Ein Bohrer, der atmet.

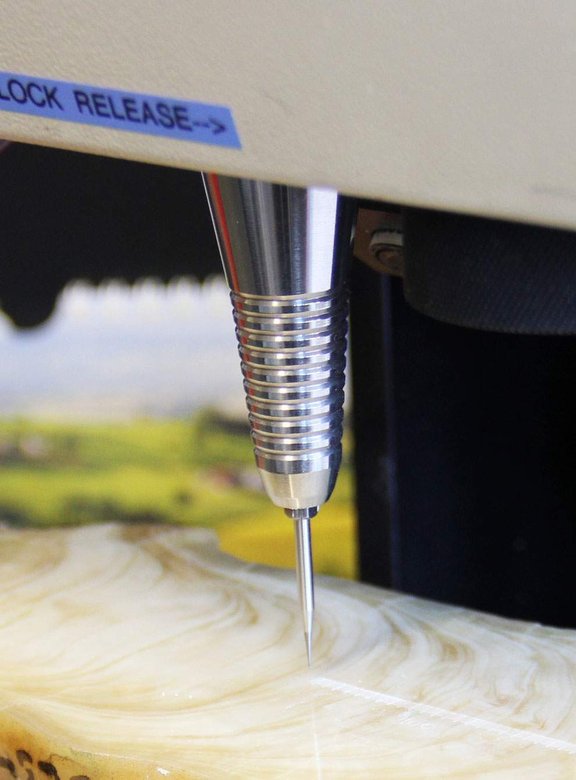

Um aus den Kalzitablagerungen Proben entnehmen zu können, arbeiten die Geologinnen und Geologen mit einem leistungsstarken Bohrer, mit dem zylindrische Kerne von 2,5 Zentimeter Durchmesser gewonnen werden können. Bei dieser Tätigkeit ist Ausdauer gefragt: „Man muss sehr behutsam vorgehen, um die Bohrkerne nicht abzubrechen. Für 50 Zentimeter benötigen wir etwa 2,5 Stunden“, erklärt Dublyansky.

Das Innsbrucker Team hat viel Erfahrung im Beproben von Speläothemen auf der ganzen Welt - allerdings in einem meist trockenen Umfeld. Das Devils Hole 2 brachte hier eine neue Herausforderung mit sich: Bereits vor einigen Jahren fassten Yuri Dublyansky und Christoph Spötl den Entschluss, in dieser Höhle auch unterhalb des Wasserspiegels Bohrkerne zu entnehmen. „Wir wollen anhand der Proben das Klima so weit wie möglich zurück rekonstruieren, dazu zählt auch die Entwicklung des Grundwasserspiegels“, so der Geologe. „Dazu benötigen wir Proben von mehreren Stellen in der Höhle, die sich zum Teil auch unter dem Wasser befinden“.

Einen Bohrer dieser Art gibt es nicht zu kaufen.

Daher benötigten die Geologen spezielle Adaptionen für ihren Bohrer, damit dieser auch unter Wasser einsatzfähig ist. „Da es diese Technik nicht zu kaufen gibt, mussten wir sie selbst konstruieren“, verdeutlicht Yuri Dublyansky. Ein Spezialist in Deutschland fertigte zunächst einen maßgeschneiderten Neoprenanzug für die Bohrmaschine an. „Wir entwarfen zudem einen speziellen Plastikaufsatz, der in 3D-Druck angefertigt wurde, um Wasser vor dem Eindringen in die Bohrmaschine zu hindern“. Bevor die Spezialanfertigung in den USA zum Einsatz kam, führten Dublyansky und Spötl Tests durch, unter anderem im Achensee in Tirol:

Test im Tiroler Achensee.

Die Tests des Bohrers verliefen positiv und Anfang Februar 2017 machte sich das Team auf den Weg nach Nevada, um gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der University of Minnesota in einem Zeitraum von zwei Wochen verschiedene Untersuchungen in Devils Hole 2 durchzuführen. Begleitet wurden sie bei ihrer Arbeit neben weiteren Höhlentauchern von dem professionellen Höhlenfotografen Robbie Shone. Das Video- und Bildmaterial dieser Reportage wurde dankenswerter Weise von ihm zur Verfügung gestellt.

Yuri Dublyansky muss bei den Bohrungen sehr behutsam vorgehen, um eine möglichst unbeschädigte zylinderförmige Probe aus dem Kalzit zu erhalten. Fotograf Robbie Shone hat ihn beim Tauchgang begleitet.

Aus der Vergangenheit lernen

Yuri Dublyansky entnahm zwei Bohrkerne tauchend: Dazu wurde er nicht über Pressluftflaschen, sondern über einen langen Schlauch mit Luft versorgt, der an einem Kompressor angeschlossen war. „Um mit einer klassischen Tauchausrüstung in Höhlen tauchen zu dürfen, wäre aufgrund der gefährlichen Umstände eine spezielle zusätzliche Zertifizierung nötig", sagt der Geologe. Dubylansky konnte so auch etwa vier Stunden am Stück unter Wasser bleiben: „Das Wasser hat eine Temperatur von etwa 34 Grad, hat also eine angenehme Wärme, um zu arbeiten."

Yuri Dublyansky und Kathleen Wendt freuen sich über die gelungene Bohrung. Video: Robbie Shone

Neben den neuen Messungen zur zeitlichen Einstufung der Kalzitablagerungen untersuchen die Innsbrucker Forscherinnen und Forscher sowohl die Temperatur des Grundwasserkörpers als auch dessen Schwankungen. Die Messergebnisse zeigen, dass beispielsweise der Wasserspiegel vor 20.000 Jahren rund neun Meter höher war. Das Forscherteam kann so Trocken- und Feuchtphasen in diesem Teil Nordamerikas rekonstruieren – und damit auch ein klareres Bild der Klimageschichte zeichnen. Dies stellt eine wichtige historische Datengrundlage für den Südwesten der USA dar, der immer wieder von Dürren heimgesucht wird. „Viele Aspekte der Entwicklung des Klimas in den letzten hunderttausenden von Jahren sind noch nicht bis ins Detail untersucht und verstanden. Um zukünftige klimatische Änderungen besser abschätzen zu können, müssen wir so genau wie möglich in die Vergangenheit blicken. Die Kalzitablagerungen des Devils Hole ermöglichen uns das“, so Dublyansky.

Zurück in Innsbruck geht es nun an eine umfassende Untersuchung und Datierung der Bohrkerne, die die Geologen im Handgepäck mit großer Vorsicht und Behutsamkeit nach Tirol transportiert haben.

Dazu werden die zylindrischen Bohrkerne zunächst in der Mitte auseinander geschnitten und anpoliert. „Aus diesen Hälften entnehmen wir mit einem feinen, computergesteuerten Bohrer kleinste Mengen der Ablagerungen und bestimmen mithilfe der Thorium-Uran-Datierung ihr geologisches Alter“, erklärt Dublyansky. „Unsere ältesten Proben liegen im Moment bei etwa 750.000 Jahren. Wir versuchen dieses Zeitlimit in der Datierung aber noch weiter nach hinten zu erweitern. Kalzit wächst in Devils Hole extrem langsam, nur etwas weniger als ein Tausendstel Millimeter in einem Jahr. Manche unserer Bohrkerne sind über einen Meter lang. Eine Rückdatierung und Analyse eine Million Jahre zurück ist also im Bereich des Machbaren. Daran arbeiten wir gerade.“

Kleinste Mengen aus den Proben genügen für die Analysen im Labor.

Leidenschaft seit Kindestagen

Für Yuri Dublyansky spielen Höhlen und ihre Besonderheiten schon seit Kindestagen eine wichtige Rolle. Als Sohn des bekannten russischen Höhlenforschers Viktor Dublyansky war der Geologe sehr früh mit dem Thema und der Faszination für Höhlen in Berührung. „Meine frühesten Erinnerungen reichen bis ins Kleinkindalter zurück: Als ich etwa drei Jahre alt war, nahm mich mein Vater erstmals in eine Höhle mit. Wir lebten auf der Krim, wo es sehr viele Höhlen gibt. Da es dort eher warm ist, waren wir mit Schnee nicht besonders vertraut. Mein erster Höhlenbesuch fand im Sommer statt und unter dem Höhleneingang sah ich einen großen Schneehaufen. Und dieses Bild vom Schneehaufen – noch dazu im Sommer – habe ich immer noch bildlich vor mir", erzählt der Geologe. Nach mehr als 30 Jahren in der Forschung haben Höhlen für den Wissenschaftler keineswegs ihren Reiz verloren. Auch jene nicht, die er vermeintlich schon sehr gut kennt:

„Jeder Quadratzentimeter einer Höhle kann interessant sein.“

- Yuri Dublyansky

© Universität Innsbruck, Mai 2017

Text

Melanie Bartos

Bildmaterial (Fotos und Videos):

Robbie Shone