Maximilian Joseph erblickte am 14. Juli 1782 das Licht der Welt. Sein Vater, der Erzherzog der Lombardei und zweitjüngster Sohn von Maria Theresia, Ferdinand Karl Anton heiratete 1771 die reiche Erbin der Herzogtümer Modena, Massa und Carrara, Maria Beatrice d’Este. Diese Ehe festigte die Vormachtstellung der Habsburger in Oberitalien. Als drittgeborener Sohn blieb Maximilian nur der Weg in die Geistlichkeit offen, da seine älteren Brüder bereits den Posten des Nachfolgers einnahmen bzw. die militärische Laufbahn beschritten. Als Ritter des Deutschen Ordens und Erbe des Vermögens seines verstorbenen Onkels, Hochmeister Maximilian Franz, gelang Maximilian schon früh in seinem Leben zu großem Wohlstand. Die napoleonischen Kriege zerstörten jedoch das idyllische Leben der Familie und Maximilians Werte wurden mit Füßen getreten. Absolutistisch erzogen erfuhr Maximilian in jener Zeit mit voller Härte das neue aufklärerische Denken. Der Adel verlor seine Autorität. Als besonders tragisch erlebte Maximilian die Enthauptung seiner Tante Marie-Antoinette im Jahre 1793. Der negative Höhepunkt war die bittere Niederlage gegen Napoleon bei der Verteidigung Wiens 1809. Daraufhin entwickelte Maximilian ein großes Interesse an militärischen Verteidigungssystemen, die ihn 1818 auch nach England reisen ließen.

Das aufstrebende British Empire faszinierte auf dem Kontinent, die Großmacht war in den Bereichen Industrie, Militär, Infrastruktur und Handel tonangebend. Maximilians Fokus lag auf dem britischen Militärwesen und auf den Fabriklandschaften Mittelenglands. Er notierte sich jedoch Beobachtungen aus allen Bereichen des Lebens auf der Insel, beispielsweise aus der Kultur (Gebäudebeschreibungen, Denkmäler, Theater, Bankette), der Politik (Besuche beim Prinzregenten und den Dukes sowie im Parlament), dem Universitätswesen (Oxford, Cambridge) oder zu Erfindungen. Ein Auszug über den Tauchgang mit einer Unterwasserglocke in Plymouth veranschaulicht die Beobachtungsgabe des Erzherzogs und gibt Einblicke in meine Forschung:

Ich steige in die Taucherglocke, sie wiegt 3 Tonnen. Ich fahre hinunter bis zum Grund des Meeres, 40 Fuß tief, im Grund laß ich durch Zeichen, die mit einen Hammer gegeben werden, die Glocke rechts, und links ziemlich schnell bewegen, bis ich auf dem hellen Grund komme, wo ich einen Stein mit eigener Hand aufhebe, und mitnehme. […] Beym hinunter fahren fühlte ich bald einen Druck in den Ohren, er war mir aber nicht sehr lästig, von Zeit zu Zeit gab es wie ein Schnalzer im Ohr, und dann vergieng der Druck auf Augenblicke. Manche Leute bluten aus den Ohren, manche können es durchaus nicht aushalten. […] Ich habe in der Glocke sehr gut gesprochen, und gehört, auch habe ich ein Billet an meine Mutter, und eines an meinen Bruder Franz darinn geschrieben: „Lieber Franz! Diese Worte sind auf dem Grund des Meeres geschrieben, wo ich Dich genau so liebe wie über dem Wasser.“ Diese Erfindung scheint mir äußerst glücklich, und einfach.

Nicht nur der Wissensdrang Maximilians wird durch dieses Beispiel deutlich, sondern auch seine Liebe zur Familie. Er traf zudem die Crème de la Crème seiner Zeitgenossen, beispielsweise unterhielt er sich mit James Watt über die Entwicklung der Dampfmaschine oder debattierte mit dem britischen Prinzregenten über die politische Situation in Europa.

Das Tagebuch umfasst in etwa fünfhundert Seiten und befindet sich im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien. Die Dissertation soll den historischen Kontext – vor allem in den Bereichen des kulturellen, industriellen, politischen und sozialen Zeitgeistes – besonders berücksichtigen. Die Transkription stellt einen Mehrwert zum einen für das Spektrum kulturhistorischer Untersuchungen zum frühen 19. Jahrhundert und zum anderen zur Geschichte des Reisens selbst dar. Zudem existieren ein skizzenhaftes Reisejournal, ein Ausgabenbuch sowie eine umfangreiche Korrespondenz mit der Mutter und seinen Brüdern. Diese werden nicht ediert, fließen jedoch in die kritische Edition des Tagebuches mit ein. Für die Wissenschaft sind diese Quellen wertvoll, zeigen sie doch ein Bild der Geschichte aus nächster Nähe durch den subjektiven Blick eines Adligen des frühen 19. Jahrhunderts.

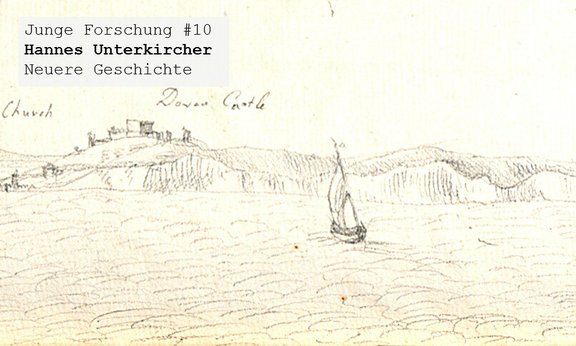

Am 12. September 1818 brach Maximilian von Wien gen England auf. Er durchreiste den Kontinent über Bayern, Württemberg, Flandern bis nach Calais. Dort schiffte er nach Dover über. Die Stationen in England waren London – Mittelengland – Edinburgh – Glasgow – Belfast – Dublin – Wales – Südengland und London. Die Rückreise begann Ende März 1819. Am 3. April 1819 schloss er das Reisetagebuch mit der Rückkehr nach Wien. Jeder Tag wurde akribisch festgehalten. Die Themen, mit denen sich der Erzherzog beschäftigte, sind so vielfältig, dass eine Dissertation sie kaum erschöpfend behandeln kann. Bei der Aufarbeitung der einzelnen Etappen wurde schnell klar, dass eine Selektion nötig ist. Maximilians Beschäftigung mit fast allen Lebensbereichen weitet den gewohnten historischen Blick. Die Quellengattung der Reisetagebücher ist ein besonderer Schatz für die Geschichtswissenschaft. Die vielfältige Breite des Genres, ihre Langlebigkeit und Veränderbarkeit und ihre von Beginn an intendierte Popularität für breite Leserschichten erklären das Interesse eigentlich aller historischer Disziplinen an diesem Genre. Die subjektive Sichtweise der Protagonisten lässt uns zum einen die Person an sich besser kennenlernen und zum anderen die Beschreibungen ihrerseits mit einer gewissen Distanz betrachten.

Das Dissertationsvorhaben möchte die Beweggründe des Erzherzogs für die Reise erforschen und einen Beitrag zur internationalen Beziehungskultur zwischen den europäischen Mächten bieten, insbesondere jener zwischen dem Kaisertum Österreich und dem British Empire. Ganz im Sinn der Transfergeschichte (entangled history) wird die Dissertation grenzüberschreitend die Verbindungen und Austauschbeziehungen der Länder behandeln. Die Forschung weist im Hinblick auf die Biographie des Erzherzogs sowie für die Zeit unmittelbar nach dem Wiener Kongress einige Lücken auf, die mit dem Dissertationsvorhaben ein Stück weit geschlossen werden.

(Hannes Unterkircher)

Zur Person

Hannes Unterkircher arbeitet als Archivar für die MMM – Messner Mountain Museum GmbH und ist Doktorand am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck. 2015 schloss er das Masterstudium Geschichtswissenschaften mit einer Arbeit über die Geschichte des Sondersiechenhaus St. Nikolaus zu Innsbruck ab, in der Quellen des Stadtarchivs transkribiert und erschlossen wurden. Seine Spezialgebiete sind die Neuere Geschichte, Transkriptionen und Editionen, die Geschichte des Alpinismus und lokalhistorische Themen. Vor kurzem wurde sein Artikel „Ein Erzherzog auf der Durchreise“ in der kulturhistorischen Zeitschrift „Der Schlern“ veröffentlicht.

Hannes Unterkircher arbeitet als Archivar für die MMM – Messner Mountain Museum GmbH und ist Doktorand am Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie der Universität Innsbruck. 2015 schloss er das Masterstudium Geschichtswissenschaften mit einer Arbeit über die Geschichte des Sondersiechenhaus St. Nikolaus zu Innsbruck ab, in der Quellen des Stadtarchivs transkribiert und erschlossen wurden. Seine Spezialgebiete sind die Neuere Geschichte, Transkriptionen und Editionen, die Geschichte des Alpinismus und lokalhistorische Themen. Vor kurzem wurde sein Artikel „Ein Erzherzog auf der Durchreise“ in der kulturhistorischen Zeitschrift „Der Schlern“ veröffentlicht.