Der Liber ordinarius – ein „Regiebuch“ mittelalterlicher Liturgie

Vor dem Konzil von Trient (1545-1563), das formal eine weitgehende Vereinheitlichung der katholischen Liturgie sowie die Reform liturgischer Bücher intendierte, gab es eine Fülle von regional und ordensspezifisch unterschiedlichen liturgischen Traditionen und Riten. Mit der Steigerung der Komplexität liturgischer Feiern und der zunehmend stärkeren Regelung von Liturgie war es im Mittelalter erforderlich geworden, die zumeist mündlich tradierten Abläufe schriftlich zu fixieren. Dies führte im 11. Jahrhundert zur Entstehung der Gattung des Liber ordinarius, eines Regelbuches, das als eine Art „Regieanweisung“ den Verlauf liturgischer Zeremonien – der Messe und des Stundengebets – beschreibt. Die Eigenliturgien und lokalen Traditionen der jeweiligen Kirchen oder religiösen Gemeinschaften wurden gemäß der Chronologie des Kirchenjahres beschrieben und mit Handlungsanweisungen versehen. Die in der Liturgie verwendeten Texte und Gesänge werden in den Libri ordinarii meist lediglich mit ihren Textanfängen, den Incipits, verzeichnet, zum Teil wurden diese mit Musiknotation versehen; das Hinzuziehen weiterer Bücher war jedoch für den Vollzug der liturgischen Feiern unabdingbar. Im Vordergrund stehen Rubriken mit Angaben, in welcher Reihenfolge und von welchen Akteur_innen die jeweiligen liturgischen Handlungen zu vollziehen sind.

Darüber hinaus beinhalten Libri ordinarii sowohl direkt als auch indirekt Informationen über Ausstattung und Architektur der mittelalterlichen Kirchen und Klosteranlagen. Auch Angaben über gesellschaftsrelevante Ereignisse können den Regelbüchern entnommen werden. Libri ordinarii wurden – auch nach dem Konzil von Trient – erweitert, überarbeitet und aktualisiert, denn bestimmte Besonderheiten der Liturgie blieben trotz aller Vereinheitlichungstendenzen vor allem in den Orden weiterhin bestehen.

Das Erforschen dieser Gattung ist daher nicht nur für die Liturgiewissenschaft von Bedeutung, es birgt darüber hinaus Potenzial für weitere Disziplinen, können daraus doch wertvolle Aufschlüsse über die Lebenswelt vom 11. bis zum 16. Jahrhundert und – aufgrund der im Laufe der Zeit erfolgten Adaptionen des Textes – vereinzelt auch darüber hinaus gewonnen werden.

Von schlecht singenden Mönchen und Schneefall im Mai – über Codex 933 der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

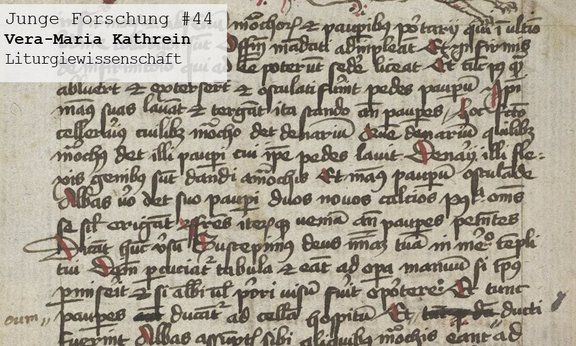

Als Vertreterin der Gattung des Liber ordinarius kann eine Handschrift des 15. Jahrhunderts bestimmt werden, die sich mit der Signatur Codex 933 im Bestand der Abteilung für Sondersammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol befindet. Das Regelbuch beschreibt die Abläufe der Eigenliturgien des Zisterzienserordens und gibt Handlungsanweisungen für die Gottesdienste und das monastische Zusammenleben.

Wie die textkritische Untersuchung bislang ergeben hat, handelt es sich bei Codex 933 um die adaptierte Abschrift eines Liber ordinarius ordinis Cisterciensis aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Verweise darauf finden sich in zwei Handschriften mit Parallelüberlieferung aus dem Bestand der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe sowie der Universitätsbibliothek Basel. Die Vorlage für diese Abschriften konnte jedoch bislang nicht lokalisiert werden.

Codex 933 weist die Datierung 1451 auf. Wie die Nennung wichtiger Lokalheiliger im dem Haupttext vorangestellten Kalendarium nahelegt, wurde die Abschrift für eine Zisterzienserabtei im ehemaligen Bistum Konstanz angefertigt. In dieser Handschrift werden die Namen von insgesamt drei Klöstern angeführt, deren wechselseitige Beziehung noch weiterer Untersuchungen bedarf: Zunächst wird an mehreren Stellen die Abtei Otterberg (heute Rheinland-Pfalz, Deutschland) genannt. Dies scheint auf die oben erwähnte Vorlage von Codex 933 zurückzugehen, da auch die beiden Handschriften mit Parallelüberlieferung an gleicher Textstelle dieses Kloster erwähnen. Es dürfte sich somit um eine ursprünglich für die Zisterzienserabtei Otterberg zusammengestellte Textfassung eines Regelbuches handeln. Im letzten Kapitel der Innsbrucker Handschrift des Otterberger Liber ordinarius wird zudem die auf dem Gebiet des ehemaligen Bistums Konstanz liegende Abtei Salem (heute Baden-Württemberg, Deutschland) erwähnt. Die Nennung dieses Klosters fehlt in den Handschriften mit Parallelüberlieferung. Es scheint daher plausibel, dass es sich bei Codex 933 um eine adaptierte Abschrift des Otterberger Liber ordinarius ordinis Cisterciensis für das Kloster Salem handeln könnte.

In zahlreichen Nachträgen wird schließlich das Tiroler Stift Stams genannt. Aufgrund der Datierung der Schriftart dieser Notizen kann nachgewiesen werden, dass sich Codex 933 bereits im 17. Jahrhundert im Zisterzienserkloster Stams befand und dort bearbeitet wurde, wie die Querverweise auf ein liturgisches Regelbuch des Stiftes Stams, ein Directorium Stambsense, nahelegen. Von Stams aus gelangte die Handschrift 1808 im Zuge der vorübergehenden Klosteraufhebung in den Bestand der Bibliotheca Publica Oenipontana, der heutigen Universitäts- und Landesbibliothek Tirol.

Codex 933 umfasst 114 Blatt und ist in der Schriftart Bastarda gehalten. Dem Kalendarium mit den Eigenfeiern des Zisterzienserordens folgen Tafeln zur Berechnung beweglicher Feste. Nach dem Inhaltsverzeichnis wird in 112 Kapiteln im Verlauf des Kirchenjahres auf die speziellen liturgischen und monastischen Traditionen des Ordens eingegangen. Verschiedene Nachträge bilden schließlich den Abschluss der Handschrift.

Neben der Angabe der Textanfänge der in den Liturgien verwendeten Gebete, Gesänge, Bibeltexte, Predigten etc. finden sich in Codex 933 Erläuterungen zu Festgraden, Gebetshaltungen, Prozessionswegen, zu den Aufgaben der jeweiligen – hier ausschließlich männlichen – Dienstträger, zur Anzahl der verwendeten Kerzen, zur liturgischen Kleidung und dergleichen mehr. Zudem sind in dieser Handschrift Merkverse und Volkssprüche über das Wetter notiert. Bemerkenswert ist eine Notiz im Kalendarium, die für den 3. Mai 1451 starken Schneefall vermerkt: Anno domini M°CCCC°LI° uff den gestrigen so ist gefallen ain grosser schne.

Auch das alltägliche Leben wird im Otterberger Liber ordinarius ordinis Cisterciensis eingehend thematisiert. Dies zeigt sich beispielsweise in der vertieften Auseinandersetzung mit Verfehlungen innerhalb der Gemeinschaft. Darüber hinaus werden Regelungen für ein friedvolles Zusammenleben erstellt; auf die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen wird dabei stets Rücksicht genommen. Eine wichtige Rolle nimmt zudem der Tod als Übergang zum neuen Leben ein; es wird erläutert, wie sich die Klostergemeinschaft bei einem Todesfall zu verhalten hat, welche Riten zu vollziehen sind und wann ein Verstorbener bestattet werden soll. Auch der Anspruch auf Ästhetik der Liturgie, insbesondere des Gesangs, wird in Codex 933 zum Ausdruck gebracht, wenn beispielsweise an hohen Feiertagen nur jene mit wohlklingenden und schönen Stimmen zum Singen bestimmt werden sollten, sich alle anderen aber in gebotener Zurückhaltung einzuüben hätten.

devotior quam aliis diebus – der Osterfestkreis als Höhepunkt des Kirchenjahres

Das Spektrum der in der Innsbrucker Handschrift des Otterberger Liber ordinarius ordinis Cisterciensis behandelten Themen erscheint vielfältig und gibt Einblick in die Lebenswelt und Feierkultur einer klösterlichen Gemeinschaft des Spätmittelalters. Eine herausragende Stellung in den Ausführungen des Regelbuches nehmen jedoch die liturgischen Feiern des Osterfestkreises ein. Als Höhepunkt des Kirchenjahres, als zentrales Fest, auf das der christliche Glauben im Gesamten ausgerichtet ist, bedarf Ostern – und die damit im Zusammenhang stehenden Feste – besonderer Aufmerksamkeit. Die Bedeutung der Osterfeier wird bereits in den komputistischen Tabellen zu Beginn der Handschrift ersichtlich, die die Berechnung des Osterdatums und der davon abhängigen Feste ermöglichen. Auf die korrekte Feier der Liturgie wird besonders großer Wert gelegt, die Handlungsanweisungen für diesen Festkreis erscheinen insgesamt ausführlicher und detaillierter.

Darüber hinaus kann im Umgang mit der Liturgie des Osterfestkreises stellvertretend deutlich werden, welchen Stellenwert die Feier der Liturgie insgesamt einnimmt und wie der klösterliche Alltag und das monastische Leben davon geprägt werden. Im Zentrum steht die Vergegenwärtigung der österlichen Heilsereignisse, sowohl im liturgischen als auch im alltäglichen Kontext. Jegliches Tun der klösterlichen Gemeinschaft soll sich am Evangelium orientieren und lediglich auf Gott hin ausgerichtet sein. Beispielsweise wird anhand des Mandatum, der Fußwaschung am Gründonnerstag, zum Ausdruck gebracht, welcher Auftrag den Mitgliedern der monastischen Gemeinschaft mitgegeben wird: In Stellvertretung Christi wäscht jeder Mönch einem Armen im Kreuzgang die Füße, trocknet und küsst diese und gibt im Anschluss daran Almosen in Form von Geld und Nahrung. Diese Geste, die als Nachahmung der Fußwaschung durch Jesus im Abendmahlssaal am Vorabend seines Kreuzestodes erfolgt, wird als gnadenbringend und heilsvermittelnd gedeutet. Gemäß christlichem Verständnis tritt die Mönchsgemeinschaft dabei in die direkte Nachfolge Christi, die Aufopferung Jesu soll somit im Hier und Jetzt erfahrbar werden, der Dienst am Nächsten wird zugleich als Dienst an Christus verstanden.

Die in diesem Dissertationsprojekt behandelte Quelle zeugt unter anderem davon, wie bedeutend die Zeitspanne zwischen Septuagesima und Pfingsten mit dem Triduum als zentrales Ereignis zu fassen ist. Tod und Auferstehung Jesu werden als höchstes Heilsereignis vergegenwärtigt. Der Auftrag Christi, die Nächstenliebe zu üben und somit in die direkte Nachfolge Jesu zu treten, wird besonders in den Feiern des Osterfestkreises zum Ausdruck gebracht. Es handelt sich um eine heilige Zeit, in der die innere und äußere Haltung gottergebener sein soll als an den übrigen Tagen des Jahres – devotior quam aliis diebus.

Die auf den ersten Blick unscheinbare Handschrift gibt Auskunft über die Lebenswelt und Feierkultur einer klösterlichen Gemeinschaft im Spätmittelalter. Verschiedene monastische Lebensaspekte lassen sich, auch unter besonderer Berücksichtigung des Osterfestkreises, ableiten, und werden sowohl liturgiehistorisch als auch theologisch in den Blick genommen.

Quellen

- Innsbruck, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Cod. 933.

- Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Cod. Lichtenthal 16.

- Basel, Universitätsbibliothek, Cod. A VIII 61.

Literatur

- Klöckener, Martin: Liturgische Quellen des Frühmittelalters, in: Jürgen Bärsch / Benedikt Kranemann (Hrsg.): Geschichte der Liturgie in den Kirchen des Westens. Rituelle Entwicklungen, theologische Konzepte und kulturelle Kontexte, Bd. 1: Von der Antike bis zur Neuzeit, Münster 2018, 311f.

- Lohse, Tillmann: Der Liber Ordinarius als ‚unfester Text‘. Drei editorische Maximen, in: Helmut Flachenecker / Janusz Tandecki: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition 6), Toruń 2011, 125-144.

- Lumma, Liborius Olaf: Feiern im Rhythmus des Jahres. Eine kurze Einführung in christliche Zeitrechnung und Feste, Regensburg 2016, 73-120.

- Neuhauser, Walter et al.: Katalog der Handschriften der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol in Innsbruck. Teil 9: Cod. 801-950. Katalogband (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften 479 = Veröffentlichungen zum Schrift- und Buchwesen des Mittelalters II, 4, 9), Wien 2015, 325-327.

(Vera-Maria Kathrein)

Zur Person

Vera-Maria Kathrein absolvierte das Lehramtsstudium in den Fächern Katholische Religion und Klassische Philologie (Latein) an der Universität Innsbruck. Sie ist Doktorandin im Fachbereich Liturgiewissenschaft des Instituts für Bibelwissenschaften und Historische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät. Seit 2018 ist Vera-Maria Kathrein Mitarbeiterin der Abteilung für Sondersammlungen der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol. Der Schwerpunkt ihres Forschungsinteresses liegt in der Untersuchung und Erschließung von Handschriften und alten Drucken unter besonderer Berücksichtigung theologischer Literatur.