Lernen und Lehren unter den Bedingungen von Vielfalt

Prozesse der Globalisierung, Migration und Internationalisierung lassen heute täglich eine Vielzahl an Sprachen und Kulturen miteinander in Kontakt treten. Mehrsprachigkeit und Multikulturalität stellen weltweit eine zunehmende Realität in Gesellschaften dar. Folglich hat sich die Schule ebenso zu einem Ort der sprachlichen und kulturellen Vielfalt entwickelt. Dies ist auch im österreichischen Bildungssystem deutlich erkennbar. So gaben im Schuljahr 2017/18 25,6 % der SchülerInnen an, eine andere Erstsprache als Deutsch zu sprechen. Zehn Jahre zuvor lag dieser Prozentsatz erst bei 15,9 %, was einer Zunahme von über 60 % entspricht. Diese zunehmende Heterogenität der Lernenden hat einen direkten Einfluss auf die Konzeption des (Sprach-)Unterrichts. Im Sinne einer zeitgemäßen Pädagogik und Didaktik ist es daher von erheblicher Notwendigkeit, existierende Lehr-Lern-Modelle grundlegend zu überdenken und an die sich verändernden Gegebenheiten der Schülerschaft entsprechend anzupassen. In ersten Ansätzen wird im deutschsprachigen Raum für ein sinnvolles Miteinbeziehen der im Klassenzimmer vertretenen Kulturen in den Unterricht sowie für einen zunehmenden Fokus auf eine Didaktik der Mehrkulturalität plädiert. Allerdings mangelt es immer noch an Untersuchungen, welche die konkrete Umsetzung solcher Konzepte im Schulalltag beleuchten und deren Wirksamkeit für schulische Lernprozesse bewerten.

Multikulturelles Australien

In manchen Regionen der Welt stellen sprachliche und kulturelle Vielfalt in Gesellschaft und Schule schon längst kein Novum mehr dar. So hat sich Australien beispielsweise im Jahr 1987 offiziell zu einem multikulturellen Staat erklärt. Das hohe Ausmaß an Diversität zeigt sich anhand von demographischen Daten der letzten Volkszählung: Mehr als die Hälfte der australischen Bevölkerung wurde entweder außerhalb des Landes geboren oder besitzt zumindest einen Elternteil, der nicht aus Australien stammt. Zudem spricht mehr als ein Fünftel der Bevölkerung eine andere Erstsprache als Englisch. Zu den häufigsten zählen hierbei Mandarin, Arabisch, Vietnamesisch und Italienisch.

Am australischen Subkontinent findet sich zudem die älteste noch lebende Urkultur der Welt, deren Spuren auf über 60.000 Jahre zurückgehen. Die Aborigines and Torres Strait Islanders waren immer schon mehrsprachig und mehrkulturell, da bis zum Beginn der Kolonialisierung über 500 indigene Sprachvarietäten gesprochen wurden. Seit Ende des 18. Jahrhunderts und der Entwicklung Australiens zu einer Einwanderungsnation verringerte sich diese Zahl jedoch stetig, sodass nur knapp 80 Sprachen bis Ende des 20. Jahrhunderts bewahrt wurden. Heute muss der Großteil der indigenen Lernenden täglich zwischen den traditionellen sprachlichen und kulturellen Hintergründen und den australischen Sprach- und Kulturstandards vermitteln. Um den Interaktionsprozess zwischen unterschiedlichen indigenen Gruppen sowie zwischen indigenen und nicht indigenen Sprechenden zu erleichtern, entwickelte sich das sogenannte Aboriginal English, das eine vollwertige Varietät des Englischen darstellt. Trotz dieser Kommunikationsbrücke gilt der Erhalt der traditionellen indigenen Sprachen seit jeher als primäres Bildungsziel in Australien.

Lernen und Lehren in Australien …

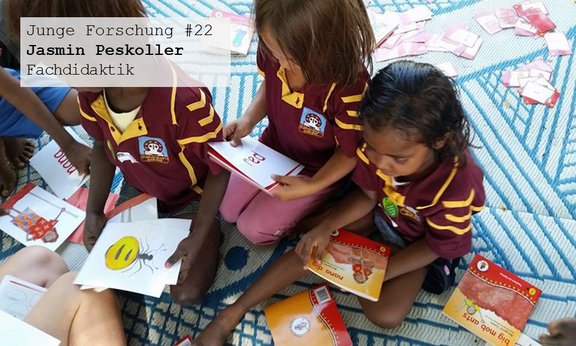

Aufgrund des Ausmaßes an sprachlicher und kultureller Vielfalt in der australischen Gesellschaft und der daraus resultierenden langjährigen Erfahrung im effizienten Umgang mit dieser Vielfalt im Schulalltag wurde eine qualitative Forschungsstudie im Lernkontext von indigenen australischen SchülerInnen durchgeführt. Mittels Leitfadeninterviews mit BildungsexpertInnen im Bereich Aboriginal Education wurden Faktoren in Verbindung mit den sprachlichen und kulturellen Hintergründen indigener SchülerInnen identifiziert, die im Unterricht sichtbar werden und somit einen möglichen Einfluss auf deren Lernprozesse vermuten lassen. Zudem wurden Herausforderungen in der schulischen Zusammenarbeit ermittelt und didaktisch-methodische Ansätze für die Berücksichtigung sprachlicher und kultureller Vielfalt in der Praxis erarbeitet. Das Sample von elf ProbandInnen umfasste unterschiedliche Perspektiven auf das Forschungsfeld, da sowohl indigene als auch nicht indigene Lehrpersonen, SchulleiterInnen und UniversitätsprofessorInnen befragt und die wertvollen Ansichten von Aboriginal Education Workers miteinbezogen wurden.

Die explorative Studie konnte zeigen, dass die sprachlichen und kulturellen Hintergründe im Kontext von indigenen australischen SchülerInnen zu einer wertvollen Lernumgebung beitragen können, da sie das Potenzial haben, ein Gefühl von Stolz und Wohlbefinden zu erzeugen. Die BildungsexpertInnen betonten, dass Lehrpersonen ein verstärktes Bewusstsein darüber entwickeln müssen, dass der Großteil der indigenen Jugendlichen Englisch als Zweitsprache lernt und aufgrund der engen Verzahnung zwischen Sprache und Kultur neue Konzepte zusätzlich zur neuen Sprache erworben werden müssen. Beispielsweise existieren in den meisten traditionellen Sprachen eine Vielzahl an Begriffen für die Beschreibung von Jahreszeiten, wohingegen die englische Sprache nur vier vorweisen kann. Umgekehrt spielt mathematische Genauigkeit in indigenen Gemeinschaften eine eher untergeordnete Rolle. So wird ab einer bestimmten Menge statt des exakten Zahlenwerts das sprachliche Äquivalent für „viele“ verwendet. Somit wird wiederum deutlich, dass Sprache die zugrundeliegende Weltanschauung zum Ausdruck bringt.

In diesem Zusammenhang betonten die BildungsexpertInnen auch, dass ein verstärktes Bewusstsein der Lehrpersonen über die Oralität traditioneller Sprachen von essentieller Bedeutung ist. Bis heute werden indigene Sprachvarietäten nämlich vorwiegend mündlich, vor allem durch das sogenannte storytelling, weitergegeben, weswegen der Förderung der Schreibkompetenz im Unterricht vermehrt Beachtung geschenkt werden sollte. Um sowohl für indigene als auch für nicht indigene Lernende ein positives Unterrichtsklima zu schaffen, müssen laut den befragten BildungsexpertInnen die sprachlichen Hintergründe aller Lernenden verstärkt wertgeschätzt und Aboriginal English als vollwertiger Dialekt des Englischen anerkannt werden. Außerdem wurde bekräftigt, dass die Ausbildung von code-switching-Kompetenzen, d.h. der aktive Wechsel zwischen Sprachvarietäten abhängig vom jeweiligen Kontext, in der Schule unterstützt werden soll.

In Bezug auf kulturelle Faktoren ist speziell im Kontext von indigenen Lernenden eine solide, vertrauensvolle Beziehung zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen wichtig. Des Weiteren sollen Lehrende vermehrt kulturspezifische Lernstile wie das storytelling berücksichtigen und indigene Gemeinschaften in den Unterrichtsalltag miteinbeziehen. Die wesentlichsten Herausforderungen, die das Lernen im Kontext von indigenen SchülerInnen erschweren, bezogen sich auf Stereotypisierungen und Missverständnisse, auf das Aufeinanderprallen von kulturellen Werten, die unzureichende LehrerInnenbildung sowie die Unterrepräsentation von indigenen Perspektiven und Inhalten in Lehrwerken und Lehrplänen.

Die BildungsexpertInnen leiteten in der Interviewstudie eine Vielzahl an Handlungsempfehlungen für multikulturelle Bildungskontexte ab. Beispielsweise wurde betont, dass Lehrpersonen einzelne Phrasen in den Erstsprachen der Lernenden erwerben, alternative Weltanschauungen berücksichtigen sowie indigene Perspektiven in Unterrichtsmaterial und -methodik sichtbar machen können. Eine der wenigen Lernressourcen, die sich sowohl inhaltlich als auch methodisch an den sprachlichen und kulturellen Hintergründen indigener Lernender orientieren, sind die Honey Ant Readers. Diese englische Schulbuchreihe, die speziell für indigene SchülerInnen entwickelt wurde, bietet den Lernenden eine wertvolle Unterstützung beim kontinuierlichen Übergang von Aboriginal English zu australischem Standardenglisch.

… und in Österreich

Aufbauend auf den Erkenntnissen der Forschungsarbeit in Australien stellt sich die Frage, inwiefern die sprachlichen und kulturellen Hintergründe der Lernenden in Österreichs Klassenzimmern Wertschätzung erfahren und wie die Schule der zunehmenden sprachlichen und kulturellen Vielfalt anhand von entsprechenden Lehr-/Lernmethoden gerecht werden kann. Da die Schule die Lernenden auf ein Leben in einer zunehmend mehrsprachigen und mehrkulturellen Gesellschaft vorbereiten soll, wurde bereits 1992 der Ansatz der Interkulturellen Bildung in allen österreichischen Lehrplänen verankert und dessen Wichtigkeit 2017 erneut bekräftigt. Zumal die englische Sprache als lingua franca ein bedeutendes Medium zur Kommunikation zwischen Menschen von unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Hintergründen darstellt, kommt dem Englischunterricht im Fächerkanon eine besondere Bedeutung zu. In der Fremdsprachendidaktik haben sich seit den 90er-Jahren die Ansätze des inter- und transkulturellen Lernens etabliert. Jedoch wurde in der Forschung eine bestehende Unsicherheit der Lehrpersonen in Bezug auf die Umsetzung dieser Konzepte im Unterrichtsalltag sowie im Umgang mit kultureller Vielfalt im Allgemeinen konstatiert. Zudem wurde ein Mangel an Forschung zur effektiven Anbahnung von inter- und transkulturellen Lernprozessen im Schulalltag, vor allem im Kontext des Englischunterrichts der 5. bis 8. Schulstufe, bemerkt.

Folglich setzt sich das Dissertationsprojekt zum Ziel, ausgehend von den Ergebnissen der Studie im australischen Bildungskontext geeignete Aufgaben für den Englischunterricht der österreichischen Sekundarstufe I zu entwickeln, deren Potenzial zur Förderung von inter- und transkulturellem Lernen empirisch zu evaluieren und Implikationen für die Unterrichtspraxis zur Unterstützung von Lehrpersonen zu identifizieren.

Fazit

Insgesamt konnte durch die Forschungsarbeit am Beispiel von indigenen SchülerInnen in Australien der bedeutende Stellenwert von sprachlichen und kulturellen Hintergründen für das Lernen in multikulturellen Kontexten aufgezeigt werden. Wertschätzung, Respekt und Anerkennung sind besonders vor dem Hintergrund der Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität essentielle Eigenschaften einer effektiven Lernumgebung. Lehrende müssen ein tiefgründiges Bewusstsein über die vielfältigen Hintergründe ihrer Lernenden entwickeln, um die Lernprozesse aller SchülerInnen bestmöglich fördern zu können. Daraus folgt die Notwendigkeit, auch im österreichischen Bildungskontext existierende Lehr-Lernansätze hinsichtlich ihrer Angemessenheit zu reflektieren und den sich verändernden Realitäten der Schülerschaft entsprechend zu adaptieren. Der Ansatz des interkulturellen Lernens ist zwar seit 1992 in allen Lehrplänen verankert, jedoch mangelt es an der unterrichtlichen Umsetzung sowie der Beforschung dieses didaktisch-pädagogischen Konzepts. Nur durch entsprechende Forschungsarbeiten und ein Umdenken im didaktisch-pädagogischen Diskurs kann der zunehmenden sprachlichen und kulturellen Vielfalt in Gesellschaft und Schule Rechnung getragen werden.

(Jasmin Peskoller)

Zur Person