„Mittelalterlicher“ Universalismus am Beginn der Neuzeit

Alberto Pio Carpi, Maximilians Botschafter am päpstlichen Hof, scheint keine allzu hohe Meinung von seinen Amtskollegen gehabt zu haben. Diese nähmen sich gar zu wichtig und verdrehten Aussagen und Tatsachen, sodass sie ihren Herren am Ende nur Vorurteile – preiudicia – lieferten; so berichtete er 1513 in einem Brief an den Kaiser. Solche Vorurteile oder Stereotype über verschiedenste Gruppen waren unter den höfischen Eliten des Renaissancezeitalters weit verbreitet. In meinem Dissertationsprojekt untersuche ich konkret zwei Höfe: den Kaiser Maximilians I. und jenen der Päpste im Zeitraum von ca. 1490 bis 1520. Diese drei Jahrzehnte bieten sich aus mehreren Gründen für eine solche Fragestellung an. Gemeinhin gelten sie als eine Zeit des endgültigen Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit. Die Entdeckungsreisen portugiesischer und spanischer Seefahrer erweiterten das Weltbild der Eliten in Europa, der Beginn der Reformation stand vor der Tür, noch bildete die westliche Christenheit aber – zumindest an der Oberfläche – eine Einheit. Kaiser und Papst hatten immer noch den Anspruch, die höchsten Autoritäten in dieser Christenheit zu sein. Das war zwar schon damals anachronistisch, trotzdem hielten nicht nur die Monarchen selbst, sondern auch ihr Umfeld an diesem Ideal fest; und das wirkte sich darauf aus, wie sie Gruppen wahrnahmen, die mit dem eigenen Machtanspruch konkurrierten.

Gedankenwelten einer vergangenen Zeit

Der Begriff Stereotyp ist nicht zeitgenössisch, in seiner heutigen Bedeutung ist er noch keine hundert Jahre alt. Er wurde vom US-amerikanischen Publizisten Walter Lippmann geprägt, der in seinem 1922 erstmals erschienenen Buch Public Opinion von „Bildern im Kopf“ sprach, die jeder Mensch hat und die unsere Wahrnehmung prägen. Wir teilen Menschen in Kategorien ein und schreiben den Mitgliedern dieser Kategorien bestimmte Eigenschaften zu. Diese Zuschreibungen sind ziemlich konstant, d.h. sie ändern sich im Verlauf der Zeit kaum und lassen sich nur schwer durch Erfahrung widerlegen. Im Zweifel neigen Menschen eher dazu, ihre Erfahrungen im Licht unserer vorgefertigten Bilder zu interpretieren, als diese aufgrund von Erfahrung zu revidieren. Das war vor 500 Jahren nicht anders als heute. Die Großgruppen, denen man sich selbst zugehörig fühlte, waren aber andere. Die Nationen wie wir sie heute kennen, waren noch im Entstehen begriffen; wo eine Nation aufhörte und die nächste begann, war noch im Fluss. Gerade für den Adel waren außerdem Dynastie und Stand, aber auch Religion noch mindestens ebenso wichtige Bezugspunkte wie die Volkszugehörigkeit. Südlich der Alpen fühlte sich die Elite eher als Italiener als jene nördlich davon als Deutsche. Maximilians Propaganda berief sich zwar gern und oft auf die Ehre einer „Deutschen Nation“, wirklich verinnerlicht hatten diese Idee in seinem Umfeld aber nur die gelehrten Humanisten – und mit ihnen schmückte sich der Kaiser zwar gerne, ihr realer Einfluss war aber sehr beschränkt.

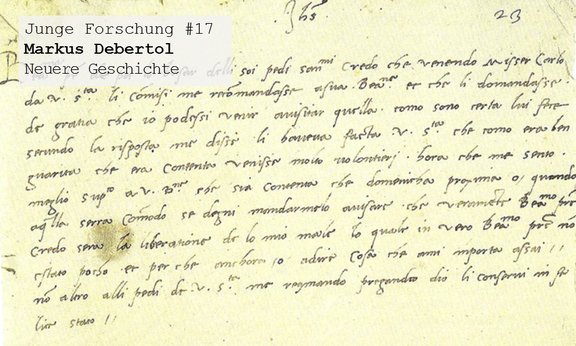

Wie aber kommen wir den Stereotypen von Menschen auf die Spur, die vor 500 Jahren gelebt haben? Befragen kann man sie natürlich nicht mehr; die historischen Quellen, die sie hinterlassen haben, erlauben aber doch immer wieder einen Einblick in die Gedankenwelt der Eliten jener Zeit. Wichtige Quellen sind die gerade aufkommenden „Massenmedien“, also Flugschriften und Flugblätter. In bis dahin unbekanntem Ausmaß bediente sich Maximilian dieser neuen Mittel der Meinungssteuerung, um seine Politik zu unterstützen, aber auch die Päpste erkannten ihr Potenzial. Besonders in Kriegszeiten bedeutete dies Polemik gegen äußere Feinde, die dann oft mit stereotypen Zuschreibungen arbeitete. Da wurden die Schweizer schnell zu verräterischen Bauern, die venezianischen Patrizier zu Fischern von niederer Abkunft, die sich anmaßten, Adelige zu sein, und die Könige von Frankreich pauschal zu Betrügern. All das war natürlich Propaganda und sagt für sich genommen noch wenig darüber aus, wie die höfischen Entscheidungsträger wirklich dachten.

Hier kommen Schriftstücke ins Spiel, die der internen Kommunikation des Hofes dienten und nicht für die Augen einer – wie auch immer gearteten – Öffentlichkeit bestimmt waren. Erfreulicherweise sind vertrauliche Berichte von Amtsträgern an die Hofkanzleien, Instruktionen an Gesandte und Feldhauptleute, aber auch private Korrespondenzen von höfischen Akteuren in recht großer Zahl erhalten. Sie erlauben es, einen Einblick in die Kommunikation am Hof zu gewinnen, in der es nicht darum ging, Außenstehende vom eigenen Handeln zu überzeugen. Und siehe da: In diesen Quellen finden sich im Großen und Ganzen die gleichen Stereotype, die auch in der propagandistischen Medienproduktion genutzt wurden, wenn auch meist in anderer Häufigkeit und Intensität. Außerdem tauchen immer wieder Beispiele auf, wie Stereotype das Handeln an Höfen mitbestimmten. So wirkte sich etwa die Tatsache, dass er aus Frankreich stammte, durchaus negativ auf den Status des Kardinals Raimund Peraudi an der päpstlichen Kurie aus – viele hielten ihn wegen seines Geburtslandes für einen potenziellen Verräter.

Überall Barbaren

Das Bild von den Deutschen war indessen wesentlich von antiken Germanen-Vorstellungen geprägt, spätestens nachdem Mitte des 15. Jahrhunderts die Germania, eine kleine völkerkundliche Abhandlung des altrömischen Geschichtsschreibers Tacitus, wiederentdeckt worden war. Dessen Beschreibung der barbarischen und ständig betrunkenen, aber auch unverdorbenen und naturverbundenen Germanen konnte positiv genau so gut wie negativ verstanden werden. In Italien, wo viele grundsätzlich geneigt waren, alle, die von der anderen Seite der Alpen kamen, als bestenfalls halbgebildete Barbaren zu sehen, schlug die Interpretation eher ins Negative aus. Das traf mit Matthäus Lang auch den wohl mächtigsten Berater Maximilians, der in dessen Dienst bis zum Kardinalat aufgestiegen war. „Er ist ein Barbar und er hat sich verhalten wie ein Barbar.“ Mehr fiel dem päpstlichen Zeremonienmeister Paride de’ Grassi zu Lang nicht ein, als dieser den päpstlichen Hof besuchte.

Überhaupt fühlte man sich in Rom vielleicht noch mehr als andernorts in Italien von allen Seiten von Barbaren bedroht. Vor allem von den Osmanen, deren Sultan in allen Arten von Schriftstücken meistens einfach „Tyrann der Türken“ genannt wurde und dessen angeblich hervorstechende Eigenschaft der Durst nach christlichem Blut war; aber auch von den Barbaren aus dem Norden, besonders den Franzosen, die die Unabhängigkeit der italienischen Staaten bedrohten. „Fuori i barbari!“, „Hinaus mit den Barbaren!“ – und zwar aus ganz Italien – war ein politischer Leitspruch Papst Julius’ II. Auch inneritalienische Gegner rückte dieser Papst gern in die Nähe der auswärtigen Wilden, den Venezianern etwa unterstellte er immer wieder, sie würden mit den Osmanen paktieren.

Aber nicht alle „Barbaren“ wurden in Rom in negativem Licht gesehen. Die Schweizer wurden v.a. während des Pontifikats Leos X. wegen ihrer soldatischen Fähigkeiten geradezu idealisiert. Am Hof Maximilians wurden sie in aller Regel als ständisch und damit auch moralisch unterlegene Bauern dargestellt, denen es an der Ehre der Adligen mangelte und denen man deshalb nicht vertrauen könne. An der Kurie hingegen sprach man von ihnen immer wieder als einer „unbesiegbaren Nation“, die durch das einfache Leben in einer rauen Umwelt vorbildlich christliche Gebräuche herausgebildet hatte.

Das sind nur einige wenige Beispiele aus der Fülle an Stereotypen, die sich an beiden Höfen ausmachen lassen. Was sagen sie uns? Naturgemäß wenig über die stereotypisierten Gruppen, dafür umso mehr über das Selbstverständnis der höfischen Eliten, welche die Stereotype rezipierten, produzierten und fortschrieben. Selbst- und Fremdbilder sind nicht voneinander zu trennen, die Art, wie Fremdgruppen wahrgenommen wurden, hängt deshalb eng damit zusammen, wie man die eigene Gruppe, in unserem Fall die Angehörigen des Hofes, sah oder zumindest idealerweise sehen wollte. Im Hintergrund steht immer das Ideal des Höflings als gutem Christen, ehrenvollem Adligen (oder zumindest in den Adelsstand Erhobenen) und treuem Diener seines Herren. Es ist kein Zufall, dass Gegnern die gegenteiligen Eigenschaften zugeschrieben wurden. Die Abgrenzung von den anderen ermöglicht es der eigenen Gruppe erst so richtig, ihre Identität zu formen – das war damals nicht anders als heute.

(Markus Debertol)

Zur Person

Markus Debertol hat neben Geschichte auch Germanistik und Theologie studiert. Aktuell arbeitet er an seinem Dissertationsprojekt mit dem Arbeitstitel „Stereotype am Kaiser- und Papsthof (ca. 1490–1520)“. 2017 war er Research Fellow am Innsbrucker Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien, seit Oktober desselben Jahres ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kernfach Neuzeit des Instituts für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie. Im Zuge des Dissertationsprojekts absolvierte er zwei Forschungsaufenthalte am Österreichischen Historischen Institut in Rom.