Kapitel 6 | |

| |

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |

B. Cic

– culpa in contrahendo B. Cic

– culpa in contrahendo |

| |

A. Allgemeine

Geschäftsbedingungen |

| |

1. Vom Individualvertrag

zum Massengeschäft | |

Verträge wurden früher

einzeln ausgehandelt. Heute dominiert das Massengeschäft. – Typische Branchen,

die AGB verwenden, sind daher bspw: Versicherungen, kommunale Versorgungsbetriebe

(Strom, Wasser, Gas, Verkehr), Banken, Vermögensberatungen, Speditionen,

der Auto-, Elektro(geräte)- und Möbelhandel, Versandhäuser, Realitätenvermittler,

Wäschereien, Putzereien, Reisebüros, Theater, Kinos usw; aber auch

Post, Bahn und Schilifte. – Zu Funktion und Wandel des Vertrags → KAPITEL 5: Zu

Funktion und Wandel des Vertrags. | |

2. Was spricht

für die Verwendung von AGB? | |

AGB

dienen als Mittel einer rechtlich-wirtschaftlichen Rationalisierung:

Wenn im Geschäftsleben immer wieder inhaltlich weitgehend idente

Verträge geschlossen werden, ist es naheliegend, den Vertragsinhalt

zu standardisieren und damit Zeit zu sparen; denn Zeit ist für den

Kaufmann Geld. AGB, als vorformulierte und typisierte Vertragsinhalte,

stellen demnach einen Akt kaufmännisch-rechtlicher Rationalisierung

dar. | Rationalisierung |

AGB stellen

eine Hilfe beim Vertragsschluss dar,

denn: | Hilfe beim Vertragsschluss |

| • der Geschäftsabschluss

wird durch sie vereinfacht, | |

| • sie ersparen Zeit und Geld, und | |

| • erlauben es, berechtigte eigene Interessen

zu berücksichtigen und | |

| • sind in der Lage Kunden gleichmäßig zu behandeln. | |

Während die Abschlussfreiheit auch bei

der Verwendung von AGB gewahrt wird, besteht die Gefahr, dass bei

typisierten Vertragsschlüssen unter Zugrundelegung von AGB die Inhaltsfreiheit (zu

Lasten des schwächeren Teils) auf der Strecke bleibt. Dazu gleich

mehr. | Gefahren der

AGB-Verwendung |

| |

Gefahren der AGB-Verwendung: Aber auch

andere Beweggründe spielen mitunter beim Erstellen von AGB eine

Rolle; zB das Bestreben, für sich selbst rechtlich möglichst vorteilhafte Verträge

zu formulieren, ohne gleichzeitig ebenso berechtigte Interessen

der „anderen Seite” zu berücksichtigen; denn durch AGB wird oft

das (sonst geltende) nachgiebige Gesetzesrecht (sog Dispositivrecht → KAPITEL 1: Die

Staats- und Rechtsfunktionen und → KAPITEL 7: Nachgiebiges

und zwingendes Recht),

das sich durch ausgewogene Lösungen für beide Seiten auszeichnet

(Gerechtigkeitsgewähr), verdrängt. – Unternehmer versuchen daher

immer wieder, ihre wirtschaftlich stärkere Stellung auch dazu einzusetzen,

um zB Verbraucher rechtlich (durch AGB) zu benachteiligen; etwa

Gewährleistungsansprüche einzuschränken oder auszuschließen, drastische

Verzugsfolgen zu statuieren oder fragwürdige Verfallsklauseln durchzusetzen;

vgl das idF wiedergegebene Beispiel von SZ 2/11 (1920). | |

Mit der Verwendung von AGB besitzen Unternehmen ein Mittel,

ihr Geschäftsrisiko auf Vertragspartner zu überwälzen.

Häufig geschah dies auf der Rückseite von Formularen in extremem Kleindruck

(„das ominöse Kleingedruckte”!) und/oder es wurde bei der (Druck)Farbe

gespart (hellblau)! – Dies alles hat in den 60er und frühen 70er

Jahren – nicht nur bei uns – dazu geführt, den Problemkreis „AGB”

intensiv zu diskutieren. | |

|

SZ 2/11 (1920): Die in dem Übernahmsschein

(Marke) einer Wäscherei (Putzerei, Färberei) enthaltene Bestimmung,

dass die übergebenen Gegenstände bei Nichtabholung binnen 3 Monaten

zugunsten der Unternehmung verfallen, ist gemäß § 879 ABGB ungültig

/ sittenwidrig und als nicht beigesetzt anzusehen. | |

|

|

|

OGH 27. 4. 2001, 1 Ob 27/01d (verst Senat), JBl 2001, 593:

Verbraucher erhebt keine Einsprüche gegen vierteljährliche

Kontoauszüge samt Rechtsbelehrung. – OGH: Das Saldoanerkenntnis nach AGBKr hat

im Regelfall nur deklarative Wirkung. Konstitutiv wirkt es nur bei

konkreter Streitbereinigungsabsicht, dh wenn im konkreten Fall ein

ernstlicher Streit oder Zweifel beigelegt werden soll. | |

|

Das Ergebnis in Österreich

sind die Regelungen der §§ 864a und 879 Abs 3 ABGB – eingeführt parallel

zum KSchG 1979 – sowie einige weitere Bestimmungen im Rahmen des

KSchG; insbesondere § 6 KSchG (unzulässige Vertragsbestandteile),

aber auch § 8 KSchG (Gewährleistung) oder § 14 KSchG (Gerichtsstand)

uam. Dazu kommen die §§ 28 und 29 KSchG: sog Verbandsklage etc.

Das KSchG als Ganzes verdankt seine Entstehung diesen neuen bewussteren

Strömungen im Rechtsdenken, das in seinen Ursprüngen aus den USA

(Ralph Nader) nach Europa kam. | Reaktionen

des Gesetzgebers auf Missstände |

Anhand der AGB-Problematik kam in Österreich

der Konsumentenschutz in Diskussion und das KSchG 1979 ist das Ergebnis → KAPITEL 2: Verbraucherrecht ¿ Konsumentenschutz.

In Deutschland wurde 1976 ein eigenes AGB-G(esetz) beschlossen,

das 2001 im Rahmen der Schuldrechtsreform in das dtBGB integriert

wurde; §§ 305 ff dtBGB. | |

AGB werden im Normalfall von (Einzel)Unternehmern erstellt

und gelten dann auch nur für Vertragsschlüsse dieser Unternehmen;

und zwar im Verhältnis von Unternehmer und Verbraucher wie zwischen

Unternehmern ( → Voraussetzungen

und Verwendung von AGB?). – Aber es gibt auch Branchen-AGB;

zB für den Kreditsektor (.........), Spediteure (AöSp), (Privat)Versicherungen

oder die Allgemeinen Reisebedingungen; dazu → KAPITEL 12: Der

(Pauschal)Reiseveranstaltungsvertrag:

PauschalreiseveranstaltungsV. | Wer

verwendet AGB? |

| |

3. Was wird in

AGB geregelt? | |

Typische

Regelungen in AGB betreffen: – Erfüllungszeit und -ort, – Fälligkeit

und Mahnung, – Lieferfristen und vor allem auch – Zahlungsmodalitäten

wie Zahlungsziele oder Skonti, – Gläubiger- und Schuldnerverzug

(zB bankmäßige, also höhere vertragliche als die niederen gesetzlichen Verzugszinsen,

erweiterte vertragliche Rücktrittsrechte / Storno etc), – Gewährleistungs-

und/oder Schadenersatzansprüche (insbesondere auch konkrete Regeln

zur Handhabung der Mängelrüge nach § 377 HGB → KAPITEL 7: Kaufmännische

Rügepflicht),

– den Eigentumsvorbehalt, – Konventionalstrafen (§ 1336 ABGB), –

Kostenvoranschläge (§ 1170a ABGB) oder – sog Freizeichnungsklauseln ( → KAPITEL 9: Verschulden

(culpa)),

– Zurückbehaltungsrechte (§ 471 ABGB) und – Aufrechnung- (sverbote). | |

4. Voraussetzungen

und Verwendung von AGB? | |

Die Verwendung von AGB braucht in Österreich

grundsätzlich – weder im Voraus (ex ante) noch im

Nachhinein (ex post) – eine staatliche Genehmigung;

Ausnahme: AGB von Versicherungen mussten lange von der Versicherungsaufsichtsbehörde

(= BMfF) genehmigt werden. Nunmehr gilt dafür eine EU-Richtlinie.

Die AGB der Kreditunternehmungen müssen dem BMfF angezeigt und im

Kassenraum ausgehängt werden; § 35 Abs 1 Z 2 BWG. | |

AGB

finden nicht nur zwischen Unternehmern und Verbrauchern Anwendung,

sondern auch unter Kaufleuten; zB Ein- und Verkaufsbedingungen.

– AGB werden häufig unter Beiziehung von Rechtsberatern formuliert.

Leider nicht immer auf hohem Niveau und rechtlich einwandfrei, also

zB KSchG-konform; vgl → AGB-Muster:

Link. Es ist kein Qualitätszeichen für einen Rechtsanwalt (und natürlich

auch nicht für den jeweiligen Unternehmer), wenn AGB scharf und

einseitig formuliert werden. Kaufmännische Überlegungen erfordern

vielmehr ein angemessenes Berücksichtigen von Kundeninteressen.

AGB haben zu beachten, dass sie auf (nicht immer geschäftsgewandte) „Kunden”

Anwendung finden sollen. | AGB finden auch „unter“ Kaufleuten Anwendung |

| |

Sinnvoll für die geplante längerfristige Zusammenarbeit

von Unternehmern ist es, einen Rahmenvertrag zu

schließen. Er vermag auch das eben aufgezeigte Problem ( → Vorvertrag

<-> Rahmenverträge)

eines Dissenses zwischen Geschäftspartnern auszuschließen. | |

II. Geltungsgrund

und Inhaltskontrolle | |

1. Zwei grundsätzliche

Fragestellungen | |

Die AGB-Problematik wird gerne auf zwei Problemkreise verteilt:

Die Frage nach dem „Geltungsgrund” von AGB und

die nach ihrer „Inhaltskontrolle”. | |

| •

Wie werden

AGB gültig vereinbart, dh wie werden sie Vertragsinhalt? – Das ist

die Frage nach dem sog Geltungsgrund. | |

| • Und: Können bereits vereinbarte – also Vertragsinhalt

gewordene – AGB, die einen Teil benachteiligen, worauf man uU erst

später kommt, nachträglich noch kontrolliert und korrigiert werden, und

von wem? – Das ist die Frage nach der sog Inhaltskontrolle von

AGB. | |

2. Der

Geltungsgrund von AGB | |

Mit Nachdruck

muss darauf hingewiesen werden, dass AGB von beiden Vertragsteilen

vereinbart werden müssen und nicht etwa von einem Vertragsteil

dem andern einseitig diktiert, also aufgezwungen werden können.

– Alles was Vertragsinhalt werden soll, bedarf der Zustimmung beider

Vertragspartner; Konsensprinzip. Konsens benötigt übereinstimmende

Willenserklärungen. | Konsensprinzip |

Nicht damit zu verwechseln ist die –

häufig anzutreffende – unterschiedliche Wirtschafts- oder Marktmacht

der Verhandlungspartner. Natürlich ist die wirtschaftliche Machtstellung

eines Weltkonzerns und eines Verbrauchers sehr verschieden. Aber

auch für solche Fälle gilt, dass ein Verbraucher den AGB seines

Vertragspartners zustimmen muss und grundsätzlich im konkreten Fall

die – wenigstens theoretische – Chance besitzt, bestehende AGB abzuändern.

Nur das entspricht der Vertragsfreiheit und der damit einhergehenden

Rechtsgleichheit. – Häufig besteht aber bei ungleicher wirtschaftlicher

Machtstellung der Vertragspartner die Möglichkeit von Verbrauchern

bloß darin, einen Vertrag – unter Zugrundelegung der vom Unternehmer

erstellten AGB – abzuschließen oder darauf zu verzichten. | Unterschiedliche Wirtschafts-

oder Marktmacht |

Auch die Vereinbarung von AGB zwischen

den Parteien kann ausdrücklich oder schlüssig (iSd

§ 863 ABGB) erfolgen; zB Offertstellung mit beigelegten AGB. – Für

Kaufleute ist auch § 346 HGB zu beachten: Unter Kaufleuten gelten

danach AGB stillschweigend auch dann als vereinbart, wenn ein diesbezüglicher Handelsbrauch besteht,

selbst wenn ein Vertragsteil ihn nicht kennt; zB AÖSp. | §

863 ABGB + § 346 HGB |

Vertragspartnern muss schon im Rahmen

des Vertragsschlusses – also bei der Konsensbildung – Gelegenheit geboten

werden, in AGB, die Vertragsbestandteil werden sollen, Einsicht

zu nehmen. Das kann auf verschiedene Weise geschehen; zB

dadurch, dass ein Vertragspartner den andern auf das Bestehen von

AGB – mündlich oder schriftlich – aufmerksam macht oder sie zusendet.

Der Hinweis muss aber deutlich sein. | Möglichkeit der

Einsichtsichtnahme |

Hinweise auf der Rückseite eines Bestellscheins

reichen ebenso wenig aus, wie schwer lesbare Hinweise im Kleinstdruck,

wenn auch auf der Vorderseite. | |

Nachträgliches

Verweisen auf AGB, zB auf einem Lieferschein oder

gar erst auf einer Rechnung, reicht nicht aus,

weil die vertragliche Vereinbarung schon vorher getroffen wurde

und ein nachträglich einseitiges Abgehen davon unzulässig ist; pacta

sunt servanda. – Freilich kommt diese Unsitte in der Praxis nicht

selten vor; sei es aus Unwissen, Schlamperei oder Absicht. | Lieferschein oder Rechnung |

|

RdW 1985, 244:

Hinweis auf AGB im Lieferschein wirkungslos – Ohne

Vorliegen besonderer Umstände kann der Hinweis auf AGB des Ausstellers

in Lieferscheinen, Rechnungen oder Gegenscheinen nicht als Anbot

zur Abänderung des bereits abgeschlossenen Vertrags angesehen werden,

da diese ihrer kaufmännischen Funktion nach nicht dazu bestimmt

sind: OGH 9.10.1984, 2 Ob 606/84. | |

|

|

|

Zur Frage, wann

AGB Vertragsinhalt werden: HS X/XI 26 mwH

(1980) – Urlaubsbuchung beim

Club Mediterranée. | |

|

|

|

Vgl auch das Beispiel

in → KAPITEL 8: Eigentumsvorbehalt

als Warensicherungsmittel: SZ 55/134 (1982) – Eigentumsvorbehalt. | |

|

| |

Auch dann, wenn ein Vertrag unter

Zugrundelegen von AGB geschlossen wurde und die konkreten AGB einen

Vertragsteil – zB einen Verbraucher – (gröblich) benachteiligen,

ist noch nicht „aller Tage Abend”. Es besteht die Möglichkeit einer

nachgeschalteten, also einer ex post-Kontrolle durch

die Gerichte. | Möglichkeit der

ex post-Kontrolle |

Die Gerichte prüfen, ob: | |

| •

eine konkrete AGB-Klausel

gegen ein ausdrückliches

Gesetzesgebot verstößt: zB gegen § 864a ABGB (Ungewöhnlichkeits-Klausel),

§ 879 Abs 3 ABGB (gröbliche Benachteiligung) oder gegen Bestimmungen

des KSchG; etwa § 6. | |

| • oder allgemein gegen die guten Sitten (§

879 Abs 1 ABGB). | |

Kurz: AGB dürfen weder gesetz-,

noch sittenwidrig sein; vgl die Rspr-Beispiele → AGB

– Judikaturbeispiele –

Zum Akzeptieren problematischer AGB durch Verbraucher, aber auch

Kaufleute kommt es vor allem dann, wenn diese von der Möglichkeit

der Einsichtnahme in AGB, obwohl sie bestanden hätte, nicht Gebrauch

gemacht haben. Es wird „blindlings” unterschrieben. | AGB dürfen weder gesetz-, noch sittenwidrig

sein |

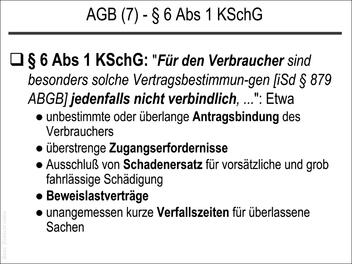

„Für den Verbraucher

sind besonders solche Vertragsbestimmungen [iSd § 879 ABGB] jedenfalls

nicht verbindlich, ...”: | Unzulässige

Vertragsbestandteile: § 6 Abs 1 KSchG |

| • Etwa unbestimmte

oder überlange Antragsbindung des Verbrauchers | |

| • Überstrenge Zugangserfordernisse | |

| • Ausschluß von Schadenersatz für vorsätzliche

und grob fahrlässige Schädigung | |

| • Beweislastverträge | |

| • Unangemessen kurze Verfallszeiten für überlassene

Sachen | |

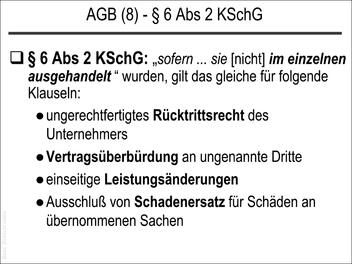

| • § 6 Abs 2 KSchG: „sofern ... sie [nicht] im

einzelnen ausgehandelt” [Als nicht im einzelnen „ausgehandelt” iSd

§ 6 Abs 2 KSchG gelten Klauseln /Vertragsbestimmungen vor allem

dann, wenn sie nur in AGB oder Vertragsformblätter aufgenommen und

nicht im einzelnen erörtert wurden.] wurden, gilt das gleiche auch

für folgende Klauseln: | |

| • Ungerechtfertigtes Rücktrittsrecht des Unternehmers | |

| • Vertragsüberbürdung an ungenannte Dritte | |

| • Einseitige Leistungsänderungen | |

| • Ausschluß von Schadenersatz für Schäden an

übernommenen Sachen | |

Wird

eine Klausel oder ein Vertragspassus für gesetz- oder sittenwidrig

erklärt, ist dieser ungültig und wird aus dem Vertrag entfernt.

Der Rest des Vertrags bleibt aber bestehen; sog Teilnichtigkeit oder Restgültigkeit. | Teilnichtigkeit |

Die gerichtliche

ex post-Kontrolle erfolgt entweder als: | Arten der Kontrolle |

| •

Individualkontrolle durch

(Unterlassungs)Klage des Betroffenen nach § 28 Abs 1 KSchG, oder | |

| • Kollektivkontrolle durch Verbandsklage nach

den §§ 28a, 29 KSchG. | |

Klagslegitimiert für eine Verbandsklage sind

nach § 29 KSchG bspw: der Verein für Konsumenteninformation, der ÖGB,

die Bundesarbeitskammer, der Österreichische Seniorenrat oder die

Wirtschaftskammer Österreich. | |

| •

Neu geschaffen

wurde 1997 (BGBl I 6) die Möglichkeit der Abmahnung durch

eine gemäß § 29 KSchG klageberechtigte Institution. – Dadurch kann

ein Prozess vermieden werden, wenn der abgemahnte Unternehmer „binnen

angemessener Frist eine mit angemessener Konventionalstrafe (§ 1336

ABGB) besicherte Unterlassungserklärung abgibt”. | |

| |

|

OGH 29. 5. 2000, 2 Ob 133/99v, SZ 73/107:

Vom Konto eines Lehrlings werden via Bankomat zweimal 5.000 S abgehoben.

Er behauptet, es liege ein Missbrauch vor und verlangt Gutschrift

in der entsprechenden Höhe. Die Bank hält dem ihre AGB entgegen,

die einen Haftungsausschluss normieren. Es kommt zu einer Verbandsklage;

§ 29 KSchG. – OGH: Der Haftungsausschluss von Banken für technischen Missbrauch

von Bankomatkarten (ohne Verschulden des Kunden) ist im

Gegensatz zum Haftungsausschluss für Missbrauch wegen Verlustes

gemäß § 879 Abs 3 ABGB nichtig. Sofern der richtige PIN-Code verwendet

wurde, spricht der Beweis des ersten Anscheins (prima facie Beweis)

für eine Nutzung der Karte durch den Karteninhaber selbst oder für

eine Verletzung der Geheimhaltungspflicht; dieser Anscheinsbeweis

kann jedoch durch den Karteninhaber dadurch erschüttert werden,

dass er die ernsthafte Möglichkeit eines atypichen Geschehensablaufs

beweist (was dem Lehrling im konkreten Fall gelungen ist). | |

|

III. Verschiedenes

zu AGB | |

1. Wie sind AGB

auszulegen? | |

AGB sind wie Verträge auszulegen

und nicht wie Gesetze; also nach den §§ 914, 915 iVm § 869 ABGB

und nicht nach den §§ 6, 7 ABGB → KAPITEL 11: Gesetzesauslegung:

§§ 6, 7 ABGB.

– Streitig war das insbesondere bei Versicherungsbedingungen, was

kein Zufall war. Denn Versicherungsbedingungen zeichnen sich seit

jeher nicht durch allzu große Verständlichkeit aus. Daher besitzt

die Unklarheitenregel des § 915 ABGB Bedeutung → KAPITEL 11: Die

Unklarheitenregeln der §§ 915, 869 ABGB.

Da die Unklarheitenregel aber nur im Rahmen der Vertragsauslegung

zur Anwendung gelangt, kam diesem Streit Bedeutung zu; denn die

Vorschriften zur Gesetzesauslegung kennen diese Regel nicht! | AGB sind wie

Verträge auszulegen |

2. Abgehen von

AGB im Einzelvertrag? | |

Der Einzelvertrag

kann wiederum von (erstellten) AGB abgehen. Wie erwähnt, ist das

aus tatsächlichen Gründen (Marktmacht etc) aber oft nicht möglich,

weil der „stärkere” Vertragspartner dazu

nicht bereit ist. Konsumenten stehen daher immer wieder vor der

Alternative, einen Vertragsschluss zu den vorgegebenen Bedingungen

zu akzeptieren oder darauf zu verzichten. – Aber man kann und sollte

es durchaus „versuchen” und das Argument, dass das nicht geht, ist

falsch. Es kommt nur auf das Wollen an! | Recht des Stärkeren? |

| |

In einem Rahmenvertrag

regeln beide Vertragspartner die „Geschäftsbedingungen”

für künftige Vertragsschlüsse zwischen ihnen; zB zwischen Generalimporteur

und seinen Abnehmern, zwischen Groß- und Einzelhändler oder einem

Zulieferbetrieb – etwa in der Kfz-Branche – und einem Produktionsbetrieb;

zB Autohersteller. | |

Der Rahmenvertrag verpflichtet selbst

noch zu keiner Leistung oder Abnahme und ist auch nicht Vorvertrag

(iSd § 936 ABGB): Zur Abgrenzung → Vorvertrag

<-> Rahmenverträge Wenn

aber künftig Verträge zwischen beiden Parteien geschlossen werden,

sollen sie zu den im Rahmenvertrag niedergelegten Bedingungen geschehen.

Das privatautonome Vereinbaren eines Rahmenvertrags eröffnet bei

den Parteien die Möglichkeit optimaler Berücksichtigung der eigenen

Interessen und wirtschaftlicher Bedürfnisse bei gleichzeitiger Rationalisierung

für künftige Vertragsschlüsse. Geregelt werden kann darin

alles, was auch sonst in AGB oder Verträgen geregelt werden kann. | Gemeinsam

erstellte AGB für künftige

Vertragsschlüsse |

Man kann

also sagen: Im Rahmenvertrag formulieren die Vertragsparteien gemeinsame

AGB für die gemeinsame geschäftliche Zukunft. – Anders als im Normalfall

werden hier also AGB nicht nur von einem, sondern

von beiden Vertragsteilen gemeinsam erstellt. Daher

kann von einem vereinbarten Rahmenvertrag auch nicht einseitig abgegangen

werden. | Kein einseitiges Abgehen |

| |

Eine

den AGB (und den Rahmenverträgen) vergleichbare Rationalisierungs-

und Vereinheitlichungsfunktion üben auch die sog Önormen aus,

die besonders für Werkverträge und hier wiederum für das Bauvertragsrecht

von praktischer Bedeutung sind. Näheres → KAPITEL 12: ÖNormen

und Haftrücklass. | |

| |

| |

IV. AGB

– Judikaturbeispiele | |

| Zu § 864a ABGB: „Bestimmungen

ungewöhnlichen Inhaltes“ |

|

SZ 62/99

(1989) – Kreditvertrag:

„Die in ein umfangreiches Vertragsformular aufgenommene Klausel, ein Bürge,

der die Haftung für einen zeitlich und der Höhe nach begrenzten

Kredit übernimmt, hafte auch aus allen darüber hinaus mit dem Kreditgeber

abgeschlossenen oder künftig abzuschließenden Kreditverträgen, ist

ungewöhnlich iSd § 864 a ABGB und wird daher nicht Vertragsbestandteil.” | |

|

|

|

Oder: EvBl 1985/148 (VISA-Kreditkarte:

Eine Frau tätigt mit einer Zusatzkarte Einkäufe gegen den Willen

des Hauptkarteninhabers / Ehemann): „Enthalten Geschäftsbedingungen

über Kreditkarten eine Bestimmung, wonach die Wirksamkeit der jederzeit

möglichen Kündigung des Vertrages bezüglich der Zusatzkarte von

der Rücksendung dieser Karte abhängt, so gilt der Vertrag ohne die

die Rücksendung der Karte betreffende Bestimmung, wenn der Kreditkartennehmer

bei Vertragsabschluss [ungenau] dahin informiert worden ist, dass

die Zusatzkarte mit der Zeichnungsberechtigung für ein Konto vergleichbar

sei. Die Bank ist in einem solchen Fall verpflichtet, dem Begehren

‘auf Sperrung der Kreditberechtigung für die Zusatzkarte’ im Rahmen

des ihr Möglichen und Zumutbaren sogleich Rechnung zu tragen.” (Lesenswert) | |

|

|

|

SZ 56/62 (1983) (Kraftfahrzeug-Leasingvertrag):

Die Bestimmung, dass der Leasinggeber den Vertrag fristlos aufkündigen

kann, wenn der Leasingnehmer länger als 30 Tage mit zwei aufeinanderfolgenden Mieten

ganz oder teilweise in Rückstand gerät und der Leasingnehmer in

diesem Fall 50% des noch aushaftenden Restmietzinses als Konventionalstrafe

zu bezahlen hat, ist nicht ungewöhnlich iSd § 864a ABGB. | |

|

|

|

SZ 60/52 (1987) – Welser

Messe: Lässt sich der Verwender von AGB (hier erlässt ein

Messeveranstalter eine Messeordnung) eine den Umständen nach zu

erwartende Dispositionsfreiheit über die von ihm zu erbringende

Leistung (hier Zuweisung der Ausstellungsplätze) einräumen, kann

darin allein noch nicht eine ungewöhnliche Bestimmung gesehen werden. | |

|

|

|

EvBl

1992/109: „Die Vereinbarung einer Stornogebühr als

Gegenleistung für die Einräumung des Rechtes auf Rücktritt vom Vertrag

durch den Vertragspartner ist bei Kauf- und Werkverträgen erfahrungsgemäß

durchaus üblich. Eine solche Klausel in den Verkaufs- und Lieferbedingungen

des Vertragspartners ist daher grundsätzlich selbst für unerfahrene

Vertragspartner nicht überraschend. Die Vereinbarung einer Stornogebühr

in der Höhe des Schadens, den der Vertragspartner tatsächlich erlitten

hat, ist jedenfalls in diesem Umfang [auch] keine gröblich benachteiligende

Vertragsbestimmung iSd § 879 Abs 3 ABGB.” – Zum Storno → KAPITEL 15: Reugeld:

§§ 909 ff ABGB und § 7 KSchG. | |

|

|

|

Vgl neben der eben

erwähnten E EvBl 1992/109 noch folgende En. | |

|

|

|

SZ 57/41 (1984): „Eine

gröblich benachteiligende Klausel in einem Vertragsformblatt über

einen Leasingvertrag liegt darin, dass der Leasinggeber bei

schuldhafter Zerstörung des Leasinggutes durch einen Dritten den

vom Dritten ihm geleisteten bzw den zu erwartenden Schadenersatzbetrag

bei Berechnung der restlichen Leasingraten nicht berücksichtigen

muss.” | |

|

|

|

SZ 63/187 (1990):

„Punkt 13 Abs 1 dritter Satz der AGB der österreichischen

Kreditunternehmungen, wonach die Kreditunternehmung berechtigt

ist, Aufträge auf Grund der Kontonummer durchzuführen, und der Verpflichtung

enthoben ist, die Übereinstimmung zwischen Kontonummer und Empfängernamen

zu prüfen, benachteiligt den im Überweisungsauftrag ausgewiesenen

Zahlungsempfänger gröblich und ist deshalb nichtig. Da dem Überweisungsempfänger

die Hauptleistung zugute kommen soll, ist er in den Schutzbereich

der vertraglichen Beziehungen zwischen dem Überweisenden und der

Bank einbezogen.” | |

|

| |

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch.

Sie wissen dann, wie AGB aussehen. Viel bessere Qualität ist auch sonst

kaum zu erwarten. Die Formulierung dieser – unveränderten! – AGB

ist mitunter nicht nur sprachlich unschön, sondern auch unklar und

mancher Passus verstößt gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere

das KSchG. Nicht alle AGB-Punkte sind also unproblematisch. Lesen

Sie daher dieses AGB-Muster mit kritischen Augen! | |

Der Kauf- bzw Liefervertrag kommt erst

durch die schriftliche Auftragsbestätigung unsererseits zustande. Mündliche

Nebenabsprachen sind unverbindlich. Mit der Erteilung des Auftrages

anerkennt der Käufer die nachstehenden Geschäftsbedingungen als

Vertragsbestandteile an. Vertragsbestandteile des Bestellers bzw

des Käufers haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns ausdrücklich

oder schriftlich anerkannt werden. | |

Unsere Angebote sind freibleibend. Die

dem Angebot beigefügten Unterlagen, Zeichnungen usw sind für spätere Ausführungen

nicht verbindlich. [?] | |

Der Besteller bzw Käufer anerkennt die

von uns vorgeschriebenen Zahlungskonditionen als verbindlich. Die Aufrechnung

oder Zurückbehaltung wegen irgendwelcher Gegenforderungen, insbesondere

Gewährleistungsansprüche, ist unzulässig. [?] | |

Wir sind stets bestrebt, die vereinbarten

Lieferzeiten nach bestem Wissen und Gewissen pünktlich einzuhalten.

Wird die Lieferung durch Umstände, die wir nicht verschuldet haben,

insbesondere durch Nichteinhaltung der Termine seitens unserer Vorlieferanten,

durch Ereignisse höherer Gewalt, Verkehrsstörungen usw ganz oder

teilweise verzögert, so verlängert sich unsere Lieferzeit um die

Zeit der Behinderung. | |

Schadenersatzansprüche wegen verzögerter

Lieferung sind bei leichter Fahrlässigkeit unsererseits ausgeschlossen. | |

Der von uns zeitgerecht angekündigte

Liefertermin gilt als vereinbart, wenn der Kunde diesem Termin nicht

bis acht Tage davor schriftlich widersprochen hat. Ist der Besteller

zum Lieferzeitpunkt nicht anwesend oder hat er für die Durchführung

der Lieferung nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen, gilt

die Leistung bzw das Werk als vom Besteller übernommen bzw angenommen.

Mit diesem Zeitpunkt gehen alle Risiken und Kosten, wie zB Bankspesen,

Lagerkosten, zu den angemessenen Preisen (Speditionstarif) zu Lasten

des Bestellers. Dies gilt auch bei Teillieferung. | |

Durch Handelsvertreter oder Bevollmächtigte

unserer Unternehmung vermittelte Geschäfte gelten vorbehaltlich

der Genehmigung durch unser Unternehmen. Wir behalten uns vor, Aufträge

ganz oder teilweise ohne Begründung abzulehnen. | |

Alle Liefer-, Zahlungs- oder sonstigen

Vereinbarungen müssen auf dem Auftrag festgehalten werden. Mündliche Vereinbarungen,

die auf dem Auftrag nicht festgehalten sind, haben keine Gültigkeit. | |

Sofort erkennbare Mängel müssen unverzüglich

angezeigt werden. [!] Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. | |

Handelsüblich oder technisch nicht vermeidbare,

geringfügige Abweichungen berechtigen nicht zur Mängelrüge. Bei

berechtigten Beanstandungen steht es uns zu, innerhalb angemessener

Frist durch unseren Servicedienst den Mangel zu beheben. Geringfügige

Abweichungen bei Naturmaterialien wie Holz und Leder und Abweichungen

bei Farbtönen stellen keinen Mangel dar. Eine erhobene Mängelrüge

berechtigt den Besteller nicht zur Zurückbehaltung des Entgeltes;

der Besteller verzichtet ausdrücklich auf dieses Recht. | |

Schadenersatzansprüche jedweder Art

sind ausgeschlossen. [?] | |

Bei Zahlungsverzug ist der Käufer bzw

Abnehmer verpflichtet, bankmäßige Verzugszinsen zu bezahlen und

die durch die Betreibung der überfälligen Schuld, direkt oder im

Wege einer hiezu in Anspruch genommenen Stelle, entstandenen Kosten

zu ersetzen. [?] | |

Die gelieferten Waren bleiben bis zur

vollständigen Zahlung unserer sämtl aus dem Kaufvertrag bestehenden

Forderungen unser alleiniges Eigentum. | |

Für die Dauer unseres Eigentumsvorbehaltes

verpflichtet sich der Käufer, die gelieferte Ware pflegl und schonend zu

behandeln und uns von einem allfälligen Zugriff Dritter unverzüglich

per Einschreiben zu verständigen. | |

Gerät der Besteller bzw Käufer in Zahlungsverzug

bzw verschlechtert sich seine Kreditwürdigkeit erheblich, oder macht

er von der gelieferten Ware einen erheblich nachteiligen Gebrauch,

sind wir berechtigt, die bei uns in Vorbehaltseigentum stehenden

Waren zurückzunehmen, ohne daß dies einem Rücktritt vom Vertrag

gleichzusetzen ist. | |

Der Besteller verpflichtet sich, bei

Auftragserteilung eine Anzahlung in Höhe von 30% des Auftragsvolumens

zu leisten; der Restbetrag ist spätestens bei Übernahme der Ware

zur Zahlung fällig. | |

Alle Lieferungen erfolgen jeweils nur

zu Tagespreisen. Abzüge laut Konditionen im Auftrag werden nur bei

fristgerechter Zahlungsabfertigung anerkannt. Soweit Wechsel in

Zahlung genommen werden, trägt der Käufer sämtl Bank-, Diskont-

und Einziehungsspesen. Die Gutschrift erfolgt unter Vorbehalt des

Einganges. | |

Verpackungskosten werden branchenüblich

verrechnet. | |

Auch formlose Bestellungen bzw Nachlieferungen

unterliegen diesen Lieferbedingungen, die nur durch eventuell umseitig

angeführte Sondervereinbarungen abgeändert werden können. | |

Bei Lieferung von Möbeln und Einbauküchen

sind im Preis jeweils nur die Normkosten enthalten. Alle Arbeiten

und Leistungen, die über das Aufstellen und Montieren der Möbel

hinausgehen, wie zB Abbauen des alten Bestandes, Änderungen, zusätzliches

Einbauen und ähnliche Arbeiten mehr, müssen von uns separat verrechnet

werden. Lieferungen, bei denen man nicht bis nach Hause fahren kann

sowie alle Arbeiten, die über das normale Arbeitsmaß beim Aufstellen

der Möbel hinausgehen, werden nach der anfallenden Stundenleistung

separat in Rechnung gestellt. | |

Der Käufer bestätigt uns gegenüber durch

Unterfertigung des Montagenachweises die ordnungsgemäße Durchführung

der Einbauarbeiten und die endgültige Übernahme der Ware. | |

Kostenvoranschläge sind grundsätzlich

unverbindlich. Die Erstellung eines Kostenvoranschlages verpflichtet

den Auftragnehmer nicht zur Annahme eines Auftrages auf Durchführung

der im Kostenvoranschlag verzeichneten Leistungen. Kostenvoranschläge

sind grundsätzlich entgeltlich, jedoch wird bei Erzielung eines

Auftrages im Umfang des Kostenvoranschlages bezahltes Entgelt gutgeschrieben.

[?] | |

Entwürfe, Skizzen, Zeichnungen, Planungen

und sonstige Unterlagen stellen unser geistiges Eigentum dar. Sie dürfen

ohne unsere schriftliche Ermächtigung weder kopiert, noch dritten

Personen zugänglich gemacht werden. Diese Unterlagen sind auf unser

Verlangen unverzüglich zurückzugeben. | |

Tritt der Besteller vom Vertrag zurück,

so wird unabhängig von einem etwaigen Verschulden des Bestellers

eine Stornogebühr in der Höhe von 25% des Einzelauftragsvolumens

vereinbart. Darüber hinaus haftet der Besteller dem Lieferanten

für sämtl Kosten, insbesondere der Vorbereitungsarbeiten, Kosten

der Anbotserteilung und dergleichen mehr. [?] | |

Sobald einzelne Produkte der Bestellung

sich in Produktion befinden, ist ein Rücktrittsrecht oder Recht

auf Änderung seitens des Bestellers, aus welchen Gründen auch immer,

ausgeschlossen, und verpflichtet sich der Besteller zur Abnahme

und Bezahlung dieser Werkstücke. [?] | |

Wird Nichtigkeit oder Rechtsungültigkeit

einzelner Bestimmungen festgestellt, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit

der übrigen Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht berührt. | |

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung

sowie Gerichtsstand ist – sofern das Gesetz nichts anderes zwingend vorsieht

– Innsbruck. | |

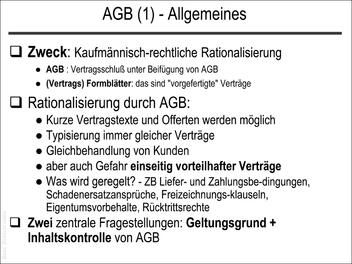

| Abbildung 6.1: Zur Wiederholung: AGB (1) |

|

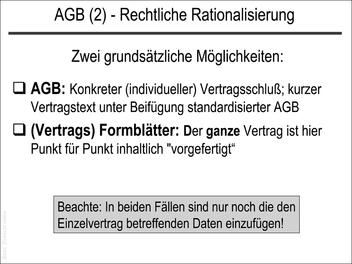

| Abbildung 6.2: Zur Wiederholung: AGB (2) |

|

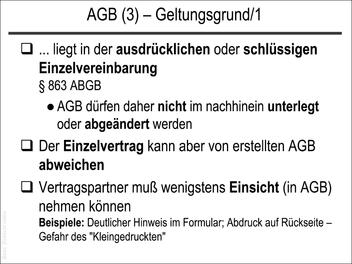

| Abbildung 6.3: Zur Wiederholung: AGB (3) |

|

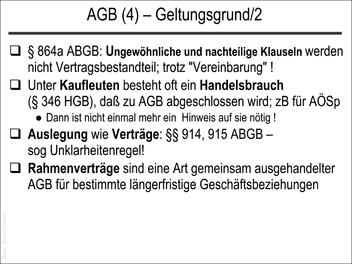

| Abbildung 6.4: Zur Wiederholung: AGB (4) |

|

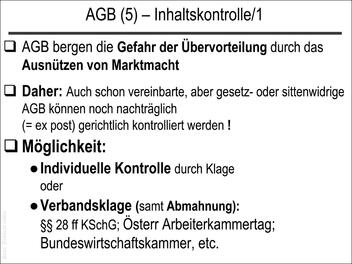

| Abbildung 6.5: Zur Wiederholung: AGB (5) |

|

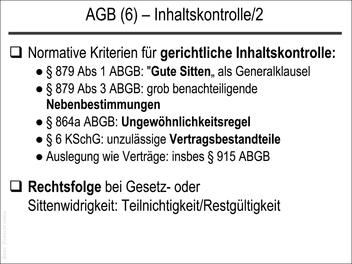

| Abbildung 6.6: Zur Wiederholung: AGB (6) |

|

| Abbildung 6.7: Zur Wiederholung: AGB (7) |

|

| Abbildung 6.8: Zur Wiederholung: AGB (8) |

|

| |

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |

B. Cic

– culpa in contrahendo B. Cic

– culpa in contrahendo |

| |