Kapitel 8 | |

| |

A. Grundgedanken

des Sachenrechts A. Grundgedanken

des Sachenrechts |

C. Gutglaubenserwerb

und Doppelverkauf C. Gutglaubenserwerb

und Doppelverkauf |

| |

B. Eigentumsvorbehalt

und Sicherungsübereignung |

| |

I. Eigentumsvorbehalt

als Warensicherungsmittel | |

1. Gründe seiner

Beliebtheit | |

Der

Eigentumsvorbehalt ist ein beliebtes Mittel, um bei Kreditkäufen

über bewegliche Sachen den Verkäufer dinglich zu sichern. Praktisch

spielt der Eigentumsvorbehalt im Zusammenhang mit dem Abzahlungsgeschäft

(§§ 16 ff KSchG → KAPITEL 2: Das Abzahlungsgeschäft) eine wichtige Rolle. Seine weite Verbreitung

rührt daher, dass er die verschieden gelagerten Erwartungen von

Verkäufer und Käufer rechtlich in geradezu idealer Weise verbindet:

Der Käufer kann die Sache nutzen und wird – was oft nicht gesehen

wird – auch hinreichend gegen den Verkäufer (und dessen Gläubiger)

geschützt. Der Verkäufer bleibt trotz Übergabe des Kaufgegenstands

(bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises) Eigentümer der

Sache / Ware und sichert so seine Kaufpreisforderung gegen den Käufer

(insbesondere dessen Zahlungsverzug oder Zahlungsunfähigkeit) und

seine Gläubiger optimal ab. Der Eigentumsvorbehalt fördert den Absatz

des Verkäufers, ohne damit ein nennenswertes Risiko zu verbinden.

Der Eigentumsvorbehalt ist bei uns das effizienteste Warensicherungsmittel

der Wirtschaft. Er kann nur an beweglichen Sachen begründet werden. | Kreditkäufe |

Rechtshistorisch

hat sich der Eigentumsvorbehalt erst spät, nämlich am Ende des 19.

Jhs. entwickelt; Vorformen existierten aber schon bei den alten

Griechen, wo das Eigentum erst mit vollständiger Kaufpreiszahlung

überging, was von den Römern übernommen wurde. – Der Eigentumsvorbehalt

setzt wirtschaftlich einen intensivierten Warenabsatz und ein damit

verbundenes Sicherungsbedürfnis voraus. Dieses

Sicherungsbedürfnis bestand aber auch schon in den frühen Rechtsordnungen

Griechenlands und Roms. Das antike Recht schob daher ebenfalls den endgültigen

Rechtserwerb am Kaufgegenstand bis zur Kaufpreiszahlung hinaus. | Rechtsgeschichte |

| |

| |

2. Keine gesetzliche

Regelung | |

Der

Eigentumsvorbehalt ist in Österreich (anders als in Deutschland)

gesetzlich nicht ausdrücklich geregelt. Er beruht vielmehr auf Judikaturgewohnheitsrecht,

das sich formell auf § 1063 ABGB stützt: Kreditkauf / Kauf auf Borg.

Manche Gesetze setzen das Rechtsinstitut Eigentumsvorbehalt aber

voraus (vgl § 24 Abs 1 Z 9 KSchG), was als Indiz für die Anerkennung

von bestehendem Gewohnheitsrecht durch den Gesetzgeber angesehen

werden kann. | Judikaturgewohnheitsrecht |

Eine ausdrückliche Regelung des Eigentumsvorbehalts

trifft § 449 dtBGB, und diese Vorschrift diente der österreichischen

Rspr und Lehre als (Analogie)Vorbild. | |

| |

§ 449 dtBGB | |

Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache

das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist

im Zweifel anzunehmen, dass die Übertragung des Eigentums unter

Zahlung des Kaufpreises erfolgt und dass der Verkäufer zum Rücktritte

von dem Vertrag berechtigt ist, wenn der Käufer mit der Zahlung

in Verzug kommt. | |

| |

3. Der

Eigentumsvorbehalt braucht eine Vereinbarung | |

Grundsätzlich braucht

es heute für die Begründung eines Eigentumsvorbehalts eine (vertragliche) Vereinbarung

beider Kaufvertragsparteien, zumal § 1063 ABGB für den Kreditkauf

die gegenteilige Regel normiert: Wird nämlich der Kaufgegenstand

dem Käufer ohne das Kaufgeld zu erhalten vom Verkäufer übergeben,

geht das Eigentum an demselben „gleich auf den Käufer über” und

die Sache ist „auf Borg” (dh auf Kredit) verkauft. | |

Eigentumsvorbehalte

werden häufig mit AGB vereinbart. Werden AGB (pauschal)

akzeptiert, wird dadurch auch ein darin enthaltener Eigentumsvorbehalt

toleriert! Das widerspricht nicht der Forderung, dass der Eigentumsvorbehalt

vereinbart werden muss. – Ungültig wäre es dagegen, wenn ein Vertrag

ohne Eigentumsvorbehaltsregelung abgeschlossen wurde und erst nachträglich

(einseitig) auf den Lieferschein oder die Rechnung gesetzt

wird, wie dies in der Praxis vorkommt. | Häufig in AGB vereinbart |

Zum sog einseitigen Eigentumsvorbehalt

im Rahmen eines Zug-um-Zug-Leistungsaustauschs: Gschnitzer, SchRBesT

44 (19882) sowie SchRAT (19912)

und vor allem Sachenrecht 103 (19852). Gültig

erscheint eine Erklärung, sich am Kaufgegenstand das Eigentum einseitig

vorzubehalten dann, wenn ein Zug-um-Zug-Leistungsaustausch vereinbart

war und der Warenschuldner (= Verkäufer) seine Lieferung unter den

Vorbehalt stellt, dass er sich das Eigentum für den Fall vorbehält, dass

der Warengläubiger (= Käufer) nicht ebenfalls Zug um Zug leistet.

Das kann gültig auch noch am Lieferschein vermerkt werden; ein nachträglicher

Hinweis (also nach erfolgtem Leistungsaustausch) auf einer Rechnung

käme aber auch hier zu spät. | Einseitiger

Eigentumsvorbehalt? |

Zu dieser Lösung haben (neben der angeführten

Gschnitzer-Neubearbeitung) mit ganz unterschiedlicher Zielsetzung Spielbüchler,

Frotz und F. Bydlinski beigetragen; vgl etwa F. Bydlinski, Die rechtsgeschäftliche

Voraussetzung der Eigentumsübertragung nach österreichischem Recht,

in: FS Larenz 1027 (1973). Bisher wurde diese Lösung auf das funktionelle

Synallagma ( → KAPITEL 2: Gegenseitige

Pflichten aus dem Kaufvertrag ¿ Das Synallagma) gestützt. ME sollte aber schon beim genetischen

Synallagma angesetzt werden, zumal dann, wenn zwischen den Kaufvertragsparteien

nichts anderes vereinbart wurde, ein Zug-um-Zug-Leistungsaustausch

als vereinbart gilt und diese Vereinbarung des Titelgeschäfts durch

einen nachträglichen einseitigen Eigentumsvorbehalt (nur) gesichert

werden soll. Ein Kreditkauf iSd § 1063 ABGB ist dann eben nicht

gewollt und der Eigentumsvorbehalt betont bloß die rechtliche Relevanz

des Zug-um-Zug-Prinzips. – Die Rspr hat zu dieser „Frage” bislang

aber noch nicht Stellung bezogen. | |

4. Eigentumsübergang:

„bedingt” aufgeschoben | |

Der

Eigentumsvorbehalt stellt die Übertragung des Eigentums unter die aufschiebende Bedingung ( → KAPITEL 13: Aufschiebende

und

auflösende Bedingung) vollständiger

Kaufpreiszahlung. Gerät der Käufer in (Schuldner)Verzug,

kann der Verkäufer (als Gläubiger) vom Vertrag zurücktreten, wobei

die Praxis für den Rücktritt das schlichte Zurückfordern

des Kaufgegenstandes genügen lässt. – Der Verkäufer kann aber (trotz

Käuferverzugs) auch an der Vertragserfüllung festhalten, was meist

im eigenen Interesse des Verkäufers liegt und daher häufig geschieht. | |

| |

5. Schutz

der Verkäuferinteressen | |

Der

Eigentumsvorbehalt sichert primär die Interessen des Verkäufers

gegen den Käufer (und dessen Gläubiger): | Rechtsstellung des Verkäufers |

| • sei es für den Fall

des Käuferverzugs (Rücktritt → KAPITEL 7: Der

Schuldnerverzug); | |

| •

sei es um sich

gegen Exekutionen von Gläubigern des Käufers zu

schützen (§ 37 EO: Widerspruchs- oder Exszindierungsklage); | |

| •

sei es, um im Falle des Konkurses oder Ausgleichs des

Käufers (§ 44 KO und §§ 11, 21 AO) ein Aussonderungsrecht geltend

zu machen. | |

| |

§ 37 EO | |

(1) Gegen die Execution kann auch von einer

dritten Person Widerspruch erhoben werden, wenn

dieselbe an einem durch die Execution betroffenen Gegenstande, an

einem Teile eines solchen oder an einzelnen Gegenständen des Zubehöres

einer in Execution gezogenen Liegenschaft ein Recht behauptet, welches

die Vornahme der Execution unzulässig machen würde. | |

(2) Ein solcher Widerspruch ist mittels Klage geltend

zu machen; die Klage kann zugleich gegen den betreibenden Gläubiger

und gegen den Verpflichteten gerichtet werden, welche in diesem

Falle als Streitgenossen zu behandeln sind. | |

(3) Für diese Klage ist, je nachdem sie vor

oder nach Beginn des Executionsvollzuges angebracht wird, das Gericht,

bei dem die Bewilligung der Execution in erster Instanz beantragt

wurde, oder das Executionsgericht zuständig. | |

(4) Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben

wird, ist die Execution einzustellen. | |

| |

| |

§ 44 KO | |

(1) Befinden sich in der Konkursmasse Sachen,

die dem Gemeinschuldner ganz oder zum Teile nicht gehören, so ist

das dingliche oder persönliche Recht auf Aussonderung nach

den allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu beurteilen. | |

(2) Ist eine solche Sache nach der Konkurseröffnung

veräußert worden, so kann der Berechtigte, unbeschadet weitergehender

Ersatzansprüche, die Aussonderung des bereits geleisteten Entgeltes

aus der Masse, wenn aber das Entgelt noch nicht geleistet worden

ist, die Abtretung des Rechtes auf das ausstehende Entgelt verlangen. | |

(3) Sind dem Gemeinschuldner oder dem Masseverwalter

Auslagen zu vergüten, die für die zurückzustellende Sache oder zur

Erzielung des Entgeltes aufgewendet worden sind, so sind sie vom

Aussonderungsberechtigten Zug um Zug zu ersetzen. | |

| |

„Aussondern“ heißt, die Sache selbst, also zB den unter

Eigentumsvorbehalt verkauften Pkw-Kombi, zurücknehmen zu dürfen. | |

Natürlich ist ein Kfz, das vom Händler an

den Kunden übergeben wurde, sofort weniger wert; aber es bleiben

zB immer noch von den 15.000 ı (Kaufpreis), 12.500 ı über! Das ist

wirtschaftlich immer noch sehr viel! | |

Nicht

zu verwechseln mit dem Aus-sonderungsrecht, ist das „Ab-sonderungsrecht“,

das bspw ein Pfandrecht (dem Pfandgläubiger) gewährt. Gemeint ist

damit das Recht bevorzugter Befriedigung aus der (Pfand)Sache bei

Exekution oder Insolvenz. Aber man erhält dabei nicht die Sache

selbst zurück! Vielmehr wird die Sache versteigert und der Pfandgläubiger

aus dem Erlös bevorzugt, dh vor allen anderen Gläubigern befriedigt!

Dazu auch → KAPITEL 19: Absonderungsansprüche. | |

Wird das

Vorbehaltsgut versehentlich zum Vorteil eines Dritten verwendet

– etwa im Rahmen einer Exekutionsführung oder eines Insolvenzverfahrens

– steht dem Verkäufer zur Wahrung seiner Interessen ein Verwendungsanspruch nach

§ 1041 ABGB ( → KAPITEL 5: Verwendungsansprüche) gegen den betreibenden Gläubiger, die

„Masse” oder allfällige befriedigte Gläubiger zu; SZ 57/192 (1984). Allein

ein solcher Anspruch ist kein dinglicher, sondern bloß ein obligatorischer. | |

6. ... aber auch

der Käuferinteressen | |

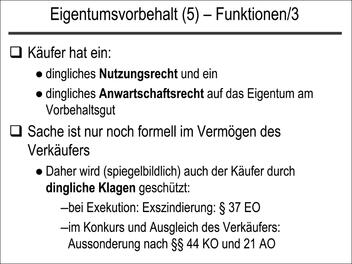

Der

Eigentumsvorbehalt sichert aber auch – gleichsam spiegelbildlich

– die berechtigten Interessen der Käuferseite gegenüber dem Verkäufer

(und dessen Gläubigern). – Die Rspr gewährt dem Vorbehaltskäufer

eine analoge Rechtsstellung zu jener des Verkäufers; also Exszindierung bei

Exekutionen auf das Vorbehaltsgut, Aussonderung in

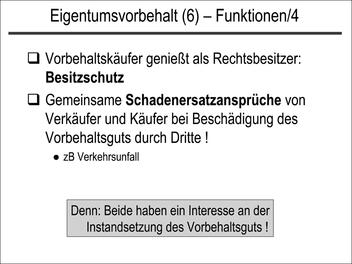

Konkurs und Ausgleich. Darüber hinaus genießt der Vorbehaltskäufer

als Rechtsbesitzer Besitzschutz, zumal er ein Recht

auf Nutzung des Vorbehaltsguts erworben hat, obwohl er noch nicht

Eigentümer geworden ist. | Spiegelbildlicher Rechtsschutz |

7. Rechtsstellung

des Vorbehaltskäufers | |

Während der Zeit der Kreditierung

des Kaufpreises hat der Käufer ein dingliches Anwartschaftsrecht

( → KAPITEL 6: Vorvertrag

<-> Anwartschaftsverträge: Vorvertrag <-> Anwartschaftsverträge),

das, wie andere unter einer aufschiebenden Bedingung zugesagte Rechte,

bereits vererblich ist. – Gleichzeitig ist der Käufer – wie erwähnt

– Rechtsbesitzer. | Dingliches

Anwartschaftsrecht |

Die Gefahr

(des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung

des Vorbehaltsgutes) trägt ab Übergabe der (Vorbehalts)Käufer. Nur

er kann (ab Übergabe) die Sache vor Schaden bewahren. – Der Käufer

hat das Vorbehaltsgut daher ab Übergabe sorgfältig zu behandeln,

zumal es noch nicht sein Eigentum ist. | Gefahrtragung |

Allfällige Schadenersatzansprüche (zB gekauftes Auto wird

von Drittem beschädigt) stehen aber Verkäufer und Käufer gemeinsam

zu; beide Vertragsparteien haben nämlich ein rechtliches Interesse

an der Reparatur des Vorbehaltsgutes; SZ 52/63 (1979) im Gegensatz

zur früheren Rspr. | |

| |

| |

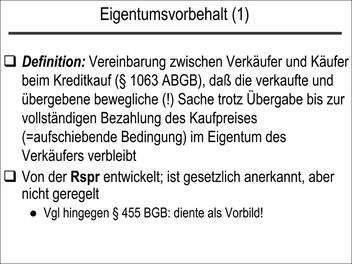

| Abbildung 8.19: Eigentumsvorbehalt (1) |

|

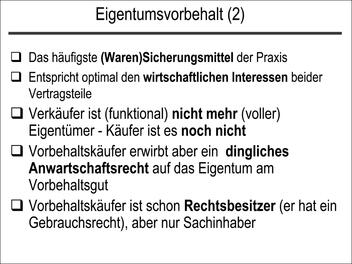

| Abbildung 8.20: Eigentumsvorbehalt (2) |

|

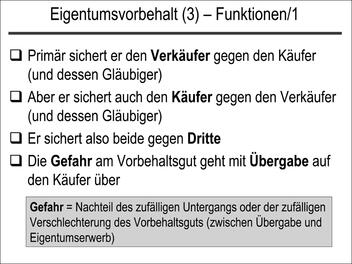

| Abbildung 8.21: Eigentumsvorbehalt (3) |

|

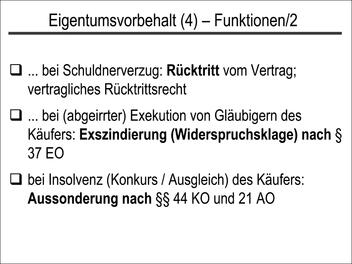

| Abbildung 8.22: Eigentumsvorbehalt (4) |

|

| Abbildung 8.23: Eigentumsvorbehalt (5) |

|

| Abbildung 8.24: Eigentumsvorbehalt (6) |

|

8. Strafrechtliche

Konsequenzen | |

Beschädigt

der Käufer vorsätzlich das Vorbehaltsgut, begeht er Sachbeschädigung (§

125 StGB), veräußert er es unerlaubt (dh ohne Verkäuferzustimmung),

ist das Veruntreuung iSd § 133 StGB. – Als bloßer

Rechtsbesitzer und dinglicher Anwartschaftsberechtigter steht ihm

nämlich noch kein Verfügungsrecht (iSd § 354 ABGB) über das Vorbehaltsgut

zu. | |

| |

| Abbildung 8.25: Formen des Eigentumsvorbehalts/ETV |

|

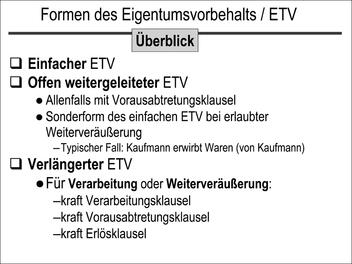

9. Arten des Eigentumsvorbehalts | |

Verlängerungsformen für Verarbeitung und Weiterveräußerung

| |

Vorauszuschicken ist der Hinweis, dass mangels gesetzlicher

Regelung des Eigentumsvorbehalts nicht einmal die Begriffe / Termini

bezüglich der verschiedenen Arten des Eigentumsvorbehalts einheitlich

verwendet werden, worauf demnach zu achten ist. | |

| Abbildung 8.26: Verlängerter ETV: Verarbeitungsklausel |

|

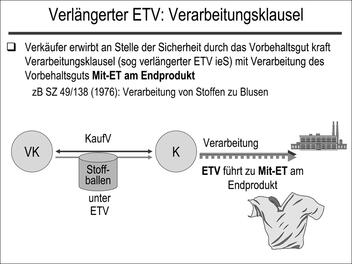

Er spielt eine Rolle, wenn der Käufer Waren kauft, die er

idF weiterverarbeitet; zB ein Kühlschrankerzeuger

kauft Bleche oder eine Großschneiderei indische Seidenstoffe, um

daraus Blusen zu fertigen. – „ Verlängerter Eigentumsvorbehalt”

heißt diese Form deshalb, weil die Eigentümerposition des Lieferanten

/ Verkäufers gleichsam dadurch verlängert wird, indem sie auch den Verarbeitungsvorgang

überdauert. Der Lieferant der Seidenstoffe erhält nämlich an den

hergestellten Blusen zwar nicht Allein-, wohl aber Mit eigentum

(im Anteil des Wertes der von ihm gelieferten Stoffe am Endprodukt).

Dieses am Endprodukt entstehende Miteigentum des Lieferanten stellt

für ihn eine wichtige dingliche Sicherung dar. Das zeigt sich etwa

beim Konkurs des Käufers (wie zB der Großschneiderei) in SZ 49/138

(1976): Der Verkäufer kann als Miteigentümer aussondern,

erhält also entsprechend dem Wert seiner Lieferung eine bestimmte

Anzahl fertiger Produkte, etwa Seidenblusen ausgehändigt. Als schlichter

Konkursgläubiger ( → KAPITEL 19: Konkursforderungen

¿ Konkursquote)

erhielte er idR wesentlich weniger. | Verlängerter

Eigentumsvorbehalt |

Wir können aus solchen Rechtsfiguren anschaulich

das Zusammenwirken von Recht und Wirtschaft erkennen. Das

Recht – Rspr und Schrifttum – versucht, hier sogar ohne gesetzliche

Grundlage (!), der Wirtschaft sachgerechte Lösungen zu bieten. –

Die neue Lösung des OGH stammt aus dem Jahre 1976. Früher vertrat

unser Höchstgericht – anders als in Deutschland – die Meinung, dass

das Eigentum des Lieferanten mit Verarbeitung trotz eines allenfalls vereinbarten

Eigentumsvorbehalts erlischt. Der OGH schloss sich in der genannten

E der deutschen Praxis an. | Zusammenwirken von Recht und

Wirtschaft |

Dieser verlängerte Eigentumsvorbehalt

hatte einen Vorläufer aus der Zeit nach dem 1. Weltkrieg, wo auf

Grund des Wirtschaftlichen ErmächtigungsG 1917,

RGBl 307 eine Vollzugsanweisung (~ VO; 1920, StGBl 320, zeitlich begrenzt

bis Ende 1925) erlassen worden war, die eine Sonderregelung für

die Begründung von Eigentumsvorbehalten an ausländischen Rohstoffen

vorsah. Der wirtschaftliche Hintergrund lag im Rohstoff- und Kapitalmangel

am Ende und nach dem 1. Weltkrieg. Diese damals neue Form des Eigentumsvorbehalts

ermöglichte die Kreditierung des Kaufpreises (Liegenschaftskredit → KAPITEL 3: Der

Kredit(eröffnungs)vertrag)

und zeitigte nach seiner Registrierung (!) Wirkungen nicht nur für

die Zeit der Verarbeitung, sondern auch am Fertigprodukt; am Endprodukt

entstand Miteigentum (im Normalfall zwischen Lieferant und Produzent)

sowie ein Exekutions- und Konkursschutz. Mehr bei H. Klang, GZ 1920,

Nr 45-48, S. 241. | Wirtschaftliches

ErmächtigungsG 1917 |

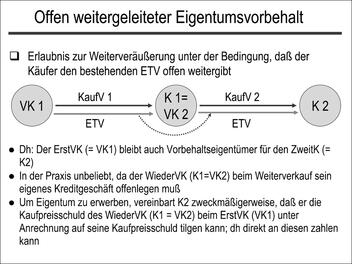

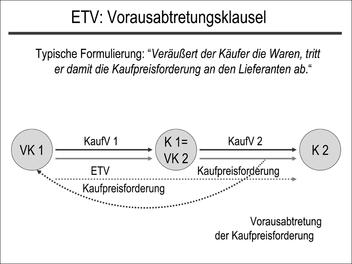

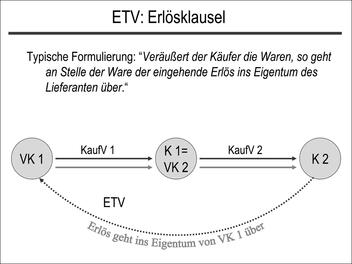

Die folgenden Folien stellen den offen weitergeleiteten

Eigentumsvorbehalt sowie die Vorausabtretungs- und die Erlösklausel

dar: | |

| Abbildung 8.27: Offen weitergeleiteter Eigentumsvorbehalt |

|

| Abbildung 8.28: ETV: Vorausabtretungsklausel |

|

| Abbildung 8.29: ETV: Erlösklausel |

|

Praktische

Anwendung der Erlös- und Vorausabtretungsklausel: Die öRspr hat

sich bislang mit den vielfältigen Formen des Eigentumsvorbehalts

noch kaum detailliert auseinandergesetzt, in Deutschland sind sie

gelebte Praxis. – Ein zusätzliches Problem stellt die allenthalben

feststellbare unterschiedliche Begriffsbildung dar; auch sie wäre

EU-einheitlich zu gestalten. | Erlös- und

Vorausabtretungsklausel |

|

BGHZ 26/178: Der zugunsten eines

Lieferanten von Baustoffen vereinbarte [verlängerte! Man beachte

die andere Terminologie] Eigentumsvorbehalt ... erstreckt sich auch

auf den Vergütungsanspruch (= Erlös) des Bauunternehmers, der unter

Verwendung der ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Baustoffe

ein Gebäude errichtet. | |

|

| |

Überlege: Wie könnte sich der Lieferant

der Baustoffe absichern, wenn er den Liefervertrag direkt mit dem

Bauherrn (= Liegenschaftseigentümer) schließt? | |

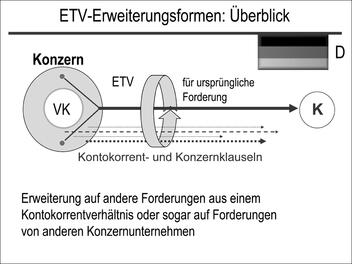

Hier sind zu

nennen: | Andere

Erweiterungsformen des ETV |

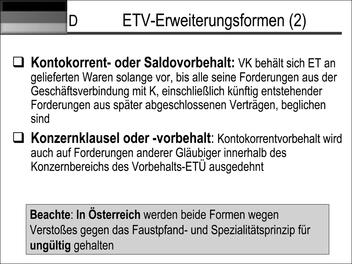

| • der Kontokorrent- oder Saldovorbehalt und

der | |

| •

Konzernvorbehalt, der den

ETV auf Konzernforderungen ausdehnt. | |

| Abbildung 8.30: ETV-Erweiterungsformen: Überblick |

|

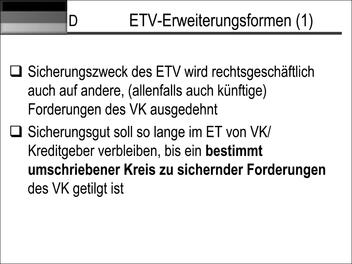

| Abbildung 8.31: ETV-Erweiterungsformen (1) |

|

| Abbildung 8.32: ETV-Erweiterungsformen (2) |

|

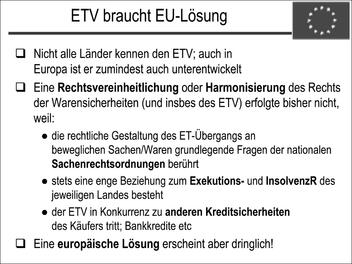

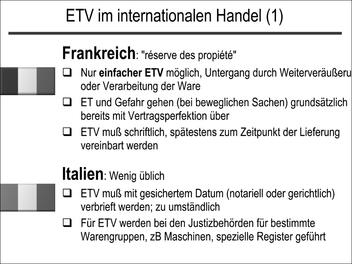

10. Der Eigentumsvorbehalt

im internationalen Handel | |

| Abbildung 8.33: ETV braucht EU-Lösung |

|

| Abbildung 8.34: ETV im internationalen Handel (1) |

|

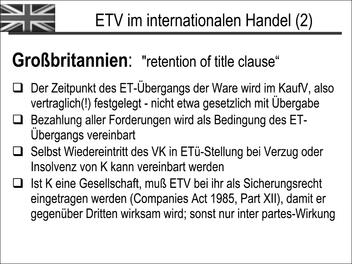

| Abbildung 8.35: ETV im internationalen Handel (2) |

|

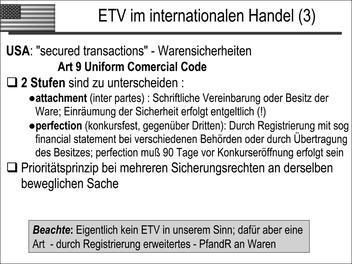

| Abbildung 8.36: ETV im internationalen Handel (3) |

|

II. Die

Sicherungsübereignung | |

Typischer Fall: Der Kaufmann A braucht Geld

und wendet sich an die Bank B. Diese ist zu einem Kredit / Darlehen bereit,

wenn entsprechende Sicherheit geleistet wird. A bietet sein wertvolles

Warenlager an und ist bereit, daran der Bank (Sicherungs)Eigentum

zu übertragen; vgl § 428 ABGB: Übergabe durch Erklärung – Besitzkonstitut → KAPITEL 2: Übergabe

durch Erklärung.

Natürlich ist A geschäftlich weiterhin auf sein Warenlager angewiesen,

das demnach Abgänge wie Zugänge verzeichnen wird. – Kann nun A,

als Kreditnehmer, der Bank B sein Eigentum am Warenlager bloß zu

Sicherungszwecken rechtsgültig übertragen und dennoch – gleichzeitig

– Innehabung und Nutzung samt Verfügungsberechtigung daran behalten? | |

1. Sicherungsübereignung:

Form der Treuhand | |

Wie schon der

Begriff ausdrückt, überträgt bei der Sicherungsübereignung der Schuldner

(= Sicherungsgeber) an den Gläubiger (= Sicherungsnehmer!)

Eigentum bloß zu Sicherungszwecken, worin eine Form der Treuhand

( → KAPITEL 15: Die Treuhand) liegt. – Damit soll erreicht werden, dass

das Rechtsinstitut der Eigentumsübertragung jene

Dienste leistet, die sonst dem Pfandrecht vorbehalten

sind. Gesichert werden soll durch die mit der Sicherungsübereignung

bewirkte (formelle) Eigentumsübertragung eine Forderung des Gläubigers

gegen seinen Schuldner. – Unternommen wurde dieser Versuch freilich

deshalb, um durch den gewählten Weg der Eigentumsübertragung, den

strengeren Pfandbegründungsregeln auszuweichen, sie zu umgehen → KAPITEL 15: Allgemeines

zum Pfandrecht. | |

2. Unzulässigkeit

der Sicherungsübereignung | |

In der bisher geschilderten Form

wird daher in Österreich die Sicherungsübereignung von der Rspr –

zu recht – nicht geduldet, weil eine solche Vorgangsweise das Faustpfandprinzip umgeht → KAPITEL 2: Die

rechtliche Erwerbungsart: Modus traditio.

– Zulässig ist die Sicherungsübereignung aber dann, wenn sie den

pfandrechtlichen Publizitätserfordernissen entspricht; dh: alle

anderen Formen der Übergabe durch Erklärung des § 428 ABGB können

gewählt werden, nur nicht das Besitzkonstitut! Damit ist aber die

Sicherungsübereignung für die Rechts- und Wirtschaftspraxis uninteressant,

weil dann gleich ein Pfandrecht bestellt werden kann. | Umgehung

des Faustpfandprinzips |

|

RZ 1962, 38: Besitzkonstitut genügt

nicht zur Begründung von Sicherungseigentum an einem Lkw. Gefordert

wird eine Gewahrsamsänderung; Corpus-Element! Die Klage auf Geltendmachung

eines Absonderungsrechts am Lkw wurde daher abgewiesen. | |

|

|

|

RdW 1985, 337: Die Sicherungsübereignung

eines Warenlagers wird nur wirksam, wenn das gesamte Warenlager

dem Zugriff der Übereignenden entzogen wird, wie dies etwa durch

Übergabe aller Schlüssel oder Bestellung eines Pfandhalters erreicht

werden kann. | |

|

|

|

Vgl auch

den Sachverhalt von JBl 2002, 583:

Ungültige Sicherungsübereignung eines Firmen-Lkw an eine

Bank → KAPITEL 10: Die

Sachverständigenhaftung: §§ 1299, 1300 ABGB. | |

|

Dem Kreditgeber als

Sicherungsnehmer kommt bei (gültiger) Sicherungsübereignung die

Stellung eines Pfandgläubigers zu; dh im Konkurs oder Ausgleich

des Kreditnehmers (= Sicherungsgeber) steht ihm ein Absonderungsrecht zu → Schutz

der Verkäuferinteressen –

Bei (Einzel)Exekutionen Dritter auf das Sicherungsgut (hier zB das

Warenlager), gewährt die Rspr dem Kreditgeber sogar eine Exszindierungsmöglichkeit;

§ 37 EO. | Absonderung

und

Exszindierung |

In

Deutschland wird die Sicherungsübereignung (unter Berufung auf §

930 dtBGB: Besitzkonstitut) zugelassen, obwohl die hA Treuhandeigentum

für nicht vereinbar mit der das Eigentum auszeichnenden Verknüpfung

von Rechtsinhaberschaft und Verfügungsbefugnis ansieht. – Es ist

fraglich, ob die bisher gefestigte und begründete österreichische

Praxis den EU-Beitritt sehr lange überleben wird. Ein allfälliger

Kompromiss für ein künftiges europäisches Privatrecht könnte darin

bestehen, für die Sicherungsübereignung eine effiziente Registrierung

und allfällige Kontrollrechte des Gläubigers zu verlangen. | Rechtsvergleich |

III. Was

bedeutet dingliche Sicherheit? | |

Neben der hier

angesprochen dinglichen Sicherheit hat das Rechts- und Wirtschaftsleben

auch zahlreiche obligatorisch / schuldrechtlich wirkende Sicherheiten

(zB Akkreditiv, Bankgarantie, Kontokorrentvorbehalte (§ 355 HGB),

Bürgschaft oder die Ausstellung eines Wechsels usw) entwickelt;

zu diesen Rechtsinstituten → KAPITEL 15: Sicherungsmittel

iwS. | |

Will sich ein Gläubiger

aber nicht mit der persönlichen Haftung seines

Schuldners begnügen, dringt er idR auf zusätzliche dingliche

Sicherheit; dh, dass der Schuldner seinem Gläubiger an Sachen,

die in seinem Eigentum stehen, dingliche Rechte einräumt,

welche die Forderung des Gläubigers zusätzlich –

also neben (!) der persönlichen Haftung und über

diese hinaus – sichern. Das kann ein Eigentumsvorbehalt sein oder

ein Pfandrecht, und hier wiederum Faustpfand oder Hypothek; alle → KAPITEL 15: Das

Pfandrecht. | Persönliche

Haftung und dingliche Sicherheit |

1. Charakteristika

und Vorteile dinglicher Sicherheit | |

Warum wird dinglich gesichert? – Worin liegen

die rechtlichen und wirtschaftlichen Vorteile einer dinglichen Sicherung

für den Gläubiger? | |

| •

Zunächst: Ein Schuldner kann die Sache

(die seinem Gläubiger als dingliche Sicherheit dient) nicht mehr

ohne Zustimmung des Gläubigers veräußern; bei bloßer

persönlicher Haftung ist dies aber weiterhin möglich. | Erhöhter

Gläubigerschutz |

| |

| •

Die dingliche Rechtsposition

verleiht dem Gläubiger einen rechtlichen Vorrang (Priorität) vor anderen

– nicht dinglich gesicherten – Gläubigern; zwischen mehreren dinglich

gesicherten gilt wiederum das Prioritätsprinzip. – Man weiß daher,

woran man ist; dh man erlangt höhere Rechtssicherheit und bessere

Kalkulierbarkeit des Risikos. | |

| •

Dingliche Sicherheit

gewährt vor allem bei Exekution, Konkurs, und Ausgleich erhöhte Sicherheit;

nämlich Exszindierungs- (EO), Aus-sonderungs-

(Eigentumsvorbehalt) oder doch Ab-sonderungsrechte

(bei Pfandrecht und Retentionsrecht) → KAPITEL 19: Absonderungsansprüche. | |

| •

Beim Pfandrecht kommt

noch dazu, dass aufgrund des streng praktizierten Faustpfandprinzips der

Pfandgläubiger idR in den Besitz der beweglichen Pfandsache gelangt,

und diese dadurch auch vor Schaden etc bewahren kann. Aber auch

beim Liegenschaftspfand steht dem Pfandgläubiger gegen Übergriffe

des Pfandschuldners (insbesondere Verschlechterungen des Pfandobjekts) die

sog Devastationsklage zu → KAPITEL 15: Devastationsanspruch. | |

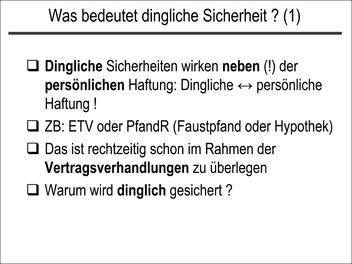

| Abbildung 8.37: Was bedeutet dingliche Sicherheit (1) |

|

2. Was zählt zu

den dinglichen Sicherungsmitteln? | |

Zu den herkömmlichen dinglichen Sicherungsmitteln zählen: | |

| •

Eigentumsvorbehalt /

Sicherungsübereignung | |

| •

Pfandrecht: Faustpfand, Hypothek → KAPITEL 15: Das

Pfandrecht. | |

| •

Mit Vorbehalt

kann hier auch das Zurückbehaltungsrecht / Retentionsrecht

(§ 471 ABGB) genannt werden → KAPITEL 15: Das

Zurückbehaltungsrecht: § 471 ABGB. | |

| •

Zur Verpfändung

von Forderung(srecht)en

→ KAPITEL 15: Verpfändung

und Pfändung von Forderungen oder Rechten.

– Die Sicherungsabtretung von Forderungen gewährt

kein dingliches Recht. Sie ist nur das schuldrechtliche

Pendant zur Sicherungsübereignung → KAPITEL 14: Sicherungszession.

– Zum leicht irritierenden Begriff des „Eigentums” an Forderungen → Eigentum

an (Forderungs)Rechten?

| |

Neue

Möglichkeiten für dingliche Sicherheiten böte der EDV-Einsatz; so

könnten bspw neue Registerpfandrechte geschaffen

werden, etwa für Kraftfahrzeuge. – Auch Eigentumsvorbehalte könnten,

ja sollten EU-weit geregelt und registriert werden udglm. Rechtspolitische

Überlegungen sind hier überfällig. | Registerpfandrechte |

| |

A. Grundgedanken

des Sachenrechts A. Grundgedanken

des Sachenrechts |

C. Gutglaubenserwerb

und Doppelverkauf C. Gutglaubenserwerb

und Doppelverkauf |

| |