Kapitel 6 | |

| |

B. Cic

– culpa in contrahendo B. Cic

– culpa in contrahendo |

D. Ziel-

und Dauerschuldverhältnisse D. Ziel-

und Dauerschuldverhältnisse |

| |

C. Der

Vorvertrag: § 936 ABGB |

I. Was spricht

für den Vorvertrag? | |

1. Der Vorvertrag

ist beliebt, weil ... | |

Als Hauptgrund einen Vorvertrag

abzuschließen ist zu nennen, dass dem beabsichtigten Hauptvertrag

noch rechtliche und/oder tatsächliche Hindernisse im Wege stehen;

etwa der Abschlussreife des Hauptvertrags längere Vorbereitungsarbeiten

vorausgehen können oder ganz einfach die Zeit für den Abschluss

des Hauptvertrags (aus anderen Gründen) noch nicht reif ist, weil

zB die „Entwicklung” noch zu sehr im Fluss ist. | |

| •

Der Vorvertrag ermöglicht

demnach eine rechtliche Regelung, obwohl die Umstände

für den Abschluss eines Hauptvertrags noch nicht reif sind; freilich

ohne endgültige / absolute Verpflichtung. – Wurde ein Vorvertrag geschlossen,

kann die künftige Entwicklung in größerer Ruhe abgewartet werden.

Dies durch eine ausdrückliche oder auch nur die in § 936 ABGB gesetzlich

vorgesehene Bedachtnahme auf geänderte Umstände: Umstandsklausel

/ clausula rebus sic stantibus → Vorvertrag

und Umstandsklausel.

Entwickeln sich die „Umstände” (= die Rahmenbdingungen für den Hauptvertrag)

nicht wie erwartet, besteht keine Verpflichtung zum Abschluss eines

Hauptvertrags. | |

| • Auch steuer- und gebührenrechtliche

Überlegungen können eine Rolle spielen; Vorverträge über

Liegenschaften lösen nämlich nach § 1 Abs 1 Z 1 GrEStG keine Grunderwerbssteuerpflicht

aus und Vorverträge sind allgemein nicht gebührenpflichtig. | |

| • Darüber hinaus kommt der Vorvertrag angeblich

einem „Volksbedürfnis nach [vorläufiger] rechtlicher Regelung”

(Gschnitzer, SchRAT2) entgegen, schafft

aber gleichzeitig noch keine endgültigen Pflichten für den Fall,

dass sich die künftige Entwicklung unerwartet oder ungünstig entwickelt. | |

2. Typische

Vorvertragskonstellationen | |

Gemeinsam

haben alle idF angeführten praktischen Beispiele, dass sie eine

noch unsichere / unklare tatsächliche oder rechtliche Situation

vorläufig absichern wollen. – Der Vorvertrag schafft demnach ein rechtliches

Provisorium, das dennoch nicht im Unverbindlichen verbleibt. | Rechtliches Provisorium |

| •

Mineralölfirma

plant die Errichtung einer Tankstelle an einer erst projektierten

Umfahrungsstraße: Deshalb schließen eine Liegenschaftseigentümerin

und die Mineralölfirma einen Vorvertrag über einen Liegenschaftskauf

und über die Errichtung und den Betrieb der Tankstelle an der projektierten

Umfahrungsstraße. Würde die Mineralölfirma die Liegenschaft endgültig,

dh bereits mit Hauptvertrag, kaufen, bliebe sie auf der Liegenschaft ‘sitzen’,

wenn die Umfahrungsstraße nicht gebaut wird. Das bedeutete für sie

uU einen beachtlichen finanziellen Verlust. Daher erscheint es klug,

in einer solchen Situation keinen Hauptvertrag, sondern nur einen

Vorvertrag zu schließen, weil dadurch zwar eine rechtliche Bindung,

aber keine endgültige rechtliche Verpflichtung geschaffen wird. | Beispiele |

| • Ein/e Filmregisseur/in will

sich eine berühmte Darstellerin für die Verfilmung eines interessanten

Drehbuchs sichern, obwohl die Projektfinanzierung noch nicht gesichert

ist. | |

| • Mehrere Personen wollen eine Gesellschaft gründen

und schließen dazu einen Vorvertrag in Form eines Vor(gründungs)vertrags ab.

Ihre Aufgabe ist es, die Gesellschaftsgründung vorzubereiten; rechtlich

wie wirtschaftlich. Soll eine GmbH gegründet werden, bedarf schon

der Vorgründungsvertrag eines Notariatsakts; DRdA 1980, 314 = HS

X/XI 18. | |

| • Ein Fußballverein (ehemals

Wacker Innsbruck) und der Spieler eines anderen Vereins (B. Pezzey,

als er noch bei Werder Bremen spielte) schließen einen Vorvertrag

betreffend den „Erwerb” dieses Spielers, weil die Freigabe des deutschen

Clubs, bei dem Pezzey zur Zeit des Vorvertragsabschlusses spielte,

noch fehlte. Für den Fall der Freigabe verpflichtet der Vorvertrag

Bruno Pezzey mit Wacker Innsbruck einen Hauptvertrag (Spielervertrag)

zu schließen. | |

| • Auch die rechtliche Unsicherheit darüber, ob

für ein Bauprojekt überhaupt eine Baugenehmigung erteilt

oder eine bestimmte Bauweise gestattet wird oder

die Wohnbauförderung genehmigt wird, spricht uU

für den Abschluss eines Vorvertrags. | |

3. Vorvertrag und

Realkontrakte | |

Das

ABGB kennt noch Realkontrakte ( → KAPITEL 3: Das

Darlehen als Realvertrag:

Folie 3.12), was den Vorverträgen größere Bedeutung beimisst. Denn:

Fehlt beim beabsichtigten Abschluss eines Realvertrags die wirkliche

Übergabe, kommt zwar kein Real-Hauptvertrag – zB ein Darlehensvertrag

(vgl § 983 ABGB Schlusssatz) – zustande, wohl aber ein Darlehens-Vorvertrag → KAPITEL 3: Darlehensvorvertrag. | |

Andere

Privatrechtsordnungen kennen die Realverträge nicht mehr. So das dtBGB,

dessen § 488 den Darlehensvertrag bereits als Konsensualvertrag

umschreibt: „Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag. (1)

Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet,

dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur

Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen

geschuldeten Zins zu zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung

gestellte Darlehen zurückzuerstatten.” – Die Unterscheidung zwischen

Darlehens- und Kredit(eröffnungs)vertrag ( → KAPITEL 3: Der

Kredit(eröffnungs)vertrag)

erübrigt sich daher nach deutschem Recht. – Art 312 SchwOR folgt

dem Vorbild des dtBGB. – Ein künftiges europäisches ZGB wird

wohl auf die Realverträge verzichten. | Rechtvergleichung und Rechtsgeschichte |

Frühes Rechtsdenken – etwa das altgriechische – legt Wert

auf einen Zug um Zug-Leistungsaustausch und untersagt alles andere.

Ein Zuwiderhandeln wird mit rechtlicher Undurchsetzbarkeit solcher

(Leistungs)Ansprüche sanktioniert. Das hängt vornehmlich damit zusammen,

dass frühe Rechtsordnungen den Schwierigkeiten, die mit einer Kreditierung

des Kaufpreises oder einer Vorauszahlung verbunden sind, nicht gewachsen

erscheinen. Vor allem die exekutive Rechtsdurchsetzung benötigt

eine lange Entwicklung. Nur langsam erzwingt der rechtsgeschäftliche Verkehr

ein Umdenken. | |

II. Vertragsinhalt

des Vorvertrags | |

1. Was ist das

Ziel des Vorvertrags? | |

Der

Vorvertrag ist „die Verabredung, künftig erst einen Vertrag schließen

zu wollen”; § 936 ABGB. – Die Verpflichtung aus dem Vorvertrag beinhaltet

demnach den Abschluss eines Hauptvertrags. Es kann

also aus dem Vorvertrag heraus noch nicht auf Erfüllung (der Leistung!)

geklagt werden. Dazu muss erst noch der Hauptvertrag geschlossen

werden. Erst der geschlossene Hauptvertrag begründet die Leistungspflicht!

– Die Erfüllung des Vorvertrags besteht im Abschluss

des Hauptvertrags! Und diese Pflicht zum Abschluss des

Hauptvertrags ist – wie erwähnt – keine absolute. Sie steht vielmehr

unter der gesetzlichen Bedingung der „ Umstandsklausel”,

die freilich kautelarjuristisch präzisiert werden kann → Vorvertrag

und Umstandsklausel

| |

|

Zentrales Begriffsmerkmal des Vorvertrags ist

der korrespondierende Wille der Parteien, nicht schon den Hauptvertrag

abzuschließen, sondern seinen Abschluss erst zu vereinbaren, ein

Hinausschieben der endgültigen Verpflichtung, da die Zeit noch nicht

reif ist. OGH 25.6.1976: NZ 1978, 29 = JBl

1978, 153. (Dittrich / Tades, MGA-ABGB 35,

§ 936 E 3) | |

|

Die Zulässigkeit

zum Abschluss von Vorverträgen ergibt sich schon aus der Vertragsfreiheit.

– Das dtBGB kennt bspw keine Regelung des Vorvertrags,

dennoch ist er aus diesem Grund anerkannt; vgl dagegen Art 22 SchwOR.

– Der Vorvertrag richtet sich auf den Abschluss eines Titel-

oder Verplichtungsgeschäfts. Die Verfügung ist

kein Gegenstand des Vorvertrags. | Vertragsfreiheit |

| |

| |

Vorverträge

können einseitig oder zweiseitig verbindlich

/ verpflichtend sein, je nachdem ob nur ein oder

beide Vertragspartner einen Anspruch auf Abschluss des Hauptvertrags

haben; GH 1918, 449. | Einseitig oder zweiseitig verpflichtend |

| |

Wurde diesbezüglich

nichts vereinbart, sind im Zweifel beide Vorvertragsparteien

zum Abschluss eines Hauptvertrags – unter den vereinbarten Bedingungen

– verpflichtet. | Zweifelsregel |

Vorverträge

werden entgeltlich oder unentgeltlich geschlossen.

Dies in dem Sinne, dass sich – in unserem Beispiel der Mineralölfirma

– die Liegenschaftseigentümerin dafür etwas zahlen ließ, dass nur

sie die Vorvertragsverpflichtung, dh konkret: die Verpflichtung

zum Abschluss eines Hauptvertrags, auf sich nimmt! | Entgeltlich oder unentgeltlich |

| |

Vorverträge sind hinsichtlich der Frage der Entgeltlichkeit wie

die entsprechenden Hauptverträge zu behandeln; SZ 42/136 (1969).

Ist der Vorvertrag auf den Abschluss eines Bestandvertrags gerichtet,

ist er daher als entgeltlicher Vertrag zu behandeln; MietSlg 24.097

(1972). Das ist nicht damit zu verwechseln, dass ein Entgelt (für

den Vertragsschluss) zu entrichten ist. | |

III. Gültigkeitsvoraussetzungen

– Sanktionen | |

| |

Um einen gültigen Vorvertrag zu schließen, müssen zwei gesetzliche

Kriterien erfüllt werden, nämlich: | |

| •

Inhaltliche Bestimmtheit:

Auch beim Vorvertrag müssen „die wesentlichen Stücke des Vertrages

bestimmt sein”. – Vorvertrag und Hauptvertrag unterscheiden sich

daher nicht in ihrer inhaltlichen Bestimmtheit! Man sagt, der Vorvertrag

müsse so bestimmt sein, dass er auch als Hauptvertrag verbindlich

wäre. | Inhaltliche

Bestimmtheit |

| |

| •

Zeitbestimmung:

Das Gesetz verlangt ferner, dass die „Zeit der Abschließung” des

Hauptvertrags von den Parteien bereits im Vorvertrag bestimmt wird;

auch hier muss wenigstens Bestimmbarkeit vorliegen.

– Der Abschlusszeitpunkt des Hauptvertrags kann aber (im Vorvertrag)

beliebig weit in die Zukunft verlegt werden. | Zeitbestimmung |

|

GlUNF 1216 (1900): Die Bestimmung

der Zeit des Hauptvertragsabschlusses durch eine Bedingung (ungewisses

Ereignis → KAPITEL 13: Die

Bedingung) genügt. | |

|

2. Vorgehen bei

Nichterfüllung des Vorvertrags? | |

Wie ist vorzugehen, wenn die aus dem Vorvertrag heraus bestehende

Verpflichtung, einen Hauptvertrag zu schließen, nicht erfüllt wird? | |

Zunächst:

Was meint das Gesetz in § 936 Satz 2 ABGB, wenn es davon spricht,

dass „auf die Vollziehung solcher Zusagen ... längstens in einem

Jahre nach dem bedungenen Zeitpunkte gedrungen werden” muss? – Das

ist iSv Klage, Klagseinbringung zu verstehen! Und worauf ist zu

klagen? Auf Abschluss des Hauptvertrags! | |

Der Anspruch, einen Hauptvertrag abzuschließen, muss demnach innerhalb

1 Jahres – ab dem vereinbarten Hauptvertragsabschlusszeitpunkt

– durchgesetzt werden. | |

Fraglich

bleibt, ob in einem solchen Fall der Richter die säumige Partei

dazu verurteilen soll, eine dem Vorvertrag gemäße Willenserklärung

abzugeben (und bei Fehlen / Verweigerung derselben, diese

Partei zur Leistung von Schadenersatz zu verurteilen) oder ob die

vertragstreue Partei – wie bei der Weigerung, eine verbücherungsfähige Urkunde

auszustellen – ein Urteil erlangen kann, das schon die Wirkungen

des nicht abgeschlossenen Hauptvertrags erzeugt? – Die

Diktion des Gesetzes spricht eher für die erste Variante. Der dtBGH

lässt es zu, mit der Klage auf den Abschluss des Hauptvertrags bereits

die auf Leistung nach dem Hauptvertrag zu verbinden; in die Urteilsformel

ist aber uU der Vorbehalt aufzunehmen, dass das Zustandekommen des

Hauptvertrags Voraussetzung für die Leistung ist. | „Wozu“ ist zu verurteilen? |

|

MietSlg 7828 (1960): Wird der Abschluss

des Hauptvertrags unbegründet verweigert, liegt Erfüllungsverzug vor,

der bei Verschulden auch zu Schadenersatz verpflichtet. | |

|

3. Rücktritt vom

Vorvertrag? – Anfechtung | |

Wird die

Pflicht zum Abschluss eines Hauptvertrags von einer Partei nicht

erfüllt, gerät diese in (Schuldner)Verzug und die andere Partei

kann vom Vorvertrag zurückzutreten ! | |

| |

Hinsichtlich seiner Anfechtbarkeit ist

der Vorvertrag wie ein anderes Rechtsgeschäft zu beurteilen. Es

wäre unsinnig, dazu auf den Hauptvertrag warten zu müssen. | |

| |

Ist

der Hauptvertrag formpflichtig, gilt dies auch für den Abschluss

des Vorvertrags; etwa in folgenden Fällen: | |

| •

§ 1346 Abs 2 ABGB: Schriftform

für die Verpflichtungserklärung des Bürgen. | |

| •

§ 2 Z 1 WEG 1975 =

§ 3 Abs 1 Z 1 iVm § 6 Abs 1 Z 1 WEG 2002: Nur schriftliche Ersteinräumung

von Wohnungseigentum. | |

| •

§ 24 KSchG: Errichtung eines schriftlichen Ratenbriefs. | |

| • Vgl im übrigen die Formbeispiele in → KAPITEL 15: Die

Form (im Privatrecht). | |

5. Reugeld und

Konventionalstrafe | |

| |

IV. Vorvertrag

und Umstandsklausel | |

Die

Verpflichtung, aus dem Vorvertrag heraus einen Hauptvertrag abzuschließen,

besteht nur dann, wenn „die Umstände inzwischen

nicht dergestalt verändert worden sind, dass dadurch

der ausdrücklich bestimmte, oder aus den Umständen hervorleuchtende

Zweck vereitelt oder das Zutrauen des einen oder andern Teiles verloren

wird”. | |

Diese

gesetzliche Formulierung heißt Umstandsklausel oder clausula

rebus sic stantibus. – Die Abschlusspflicht für den Hauptvertrag

steht also unter der gesetzlichen Bedingung der Umstandsklausel

und ist daher keine absolute. Dadurch können die Parteien ihre Interessen

optimal und vorausplanend wahrnehmen und die Rspr findet Raum, sachgerechte

Entscheidungen zu treffen. – Wichtig dafür ist es, dass die am Abschluss

des Hauptvertrags vor allem interessierte Partei ihre Interessen

und Intentionen schon im Vorvertrag möglichst klar zum Ausdruck

bringt; kautelarjuristische Vorsorge! Die Parteien wissen dann,

dass sie nur im Falle einer bestimmten und von ihnen erwarteten

Entwicklung zum (Haupt)Vertragsabschluss verpflichtet sind. Vorausdenken

verhindert demnach auch hier Streit. | clausula rebus sic stantibus |

|

MietSlg 31.118 (1979): Wer einen

Vorvertrag über einen Liegenschaftskauf in Kenntnis eines verbücherten Veräußerungs- und Belastungsverbotes abschließt,

ohne sich vorher der Zustimmung des Verbotsberechtigten zu versichern

oder wenigstens auf einer Zusage des Verkäufers zu bestehen, kann

nicht „geänderte Verhältnisse” geltend machen. | |

|

Ein Berücksichtigen geänderter Umstände

kennen auch: | |

| •

§ 1052

ABGB: Zug-um-Zug-Prinzip und sog Vorausleistungspflicht

einer Partei (vgl auch § 1062 ABGB); | |

| • die Lehre vom Wegfall / der Störung der Geschäftsgrundlage

→ KAPITEL 5: Störung

oder Wegfall

der Geschäftsgrundlage; | |

| • allgemein Dauerschuldverhältnisse,

die deshalb (einseitig) gekündigt werden können → Bedeutung

der Unterscheidung; | |

| • das Eherecht ermöglicht unter

bestimmten Voraussetzungen die Auflösung der Ehe (Scheidung) → KAPITEL 16: Die

Auflösung der Ehe; | |

| •

Unterhaltsvergleichen (etwa

im Rahmen einer Scheidung) wohnt die Umstandsklausel inne; EvBl

2000/68. | |

V. Zur Abgrenzung

des Vorvertrags | |

Der Vorvertrag muß von ähnlichen Rechtsfiguren abgegrenzt

werden, zumal die Praxis eine ganze Reihe leicht verwechselbarer

Rechtsinstitute entwickelt hat: | |

| |

Vom (einseitigen)

Vorvertrag zu unterscheiden ist die Option: Option

bedeutet Einräumung eines einseitigen Gestaltungsrechts zugunsten

eines Vertragspartners. Eingeräumt wird die Option aber vertraglich,

also unter Mitwirkung des anderen Vertragsteils oder ausnahmsweise

direkt durch Gesetz. Der einseitig verpflichtende Vorvertrag berechtigt/verpflichtet

dagegen nur zum Abschluss des Hauptvertrags, während die einseitige

Ausübung des Optionsrechts schon den Hauptvertrag zustande bringt,

weshalb danach schon Erfüllungsansprüche bestehen. | |

| • Übt

der Optionsberechtigte sein Optionsrecht aus, bewirkt schon seine einseitige

Gestaltungserklärung (ohne weiteres Zutun des anderen Vertragspartners)

mit ihrem Zugang die gewünschte Vertragsänderung, etwa die Verlängerung

eines Mietvertrags um weitere 5 Jahre oder auf unbestimmte Zeit

(sog Verlängerungsoption) oder überhaupt erst den Vertragsabschluss;

zB bei Einräumung einer sog Kauf- oder Abschlussoption. | |

| • Optionen spielen im privaten wie

im kaufmännischen oder Unternehmensbereich eine

wichtige Rolle. Für das Einräumen einer Option wird häufig etwas

bezahlt; die Einräumung erfolgt dann entgeltlich; vgl das unten

angeführte Rspr-Beispiel. | |

| • Zeitlich kann ein Optionsrecht befristet oder unbefristet eingeräumt

werden; im letzteren Fall unterliegt es dann auch nicht der kurzen,

sondern der langen Verjährung; vgl das anschliessende Rspr-Beispiel

in dem ein Optionsrecht erst nach 20 Jahren ausgeübt wird. | |

| |

| |

|

OGH 12. 9. 2001, 4 Ob 159/01p, JBl 2002, 243 = EvBl 2002/42:

Eine Option zum Kauf einer Liegenschaft wird erst

nach mehr als 20 Jahren ausgeübt. Das ursprünglich landwirtschaftlich

genutzte Grundstück war inzwischen ein Vielfaches Wert (Umwidmung

in Bauland). – OGH: Für die Bewertung der beiden Leistungen iSd

§ 934 ABGB (laesio enormis) ist auf den objektiven Wert im Zeitpunkt

der Ausübung des Optionsrechts abzustellen (und nicht auf den Abschluss

des Optionsvertrags?). – Natürlich könnte auf jeden Fall etwas anderes

vereinbart werden. | |

|

| |

2. Vorvertrag

<-> Punktation | |

§ 885 ABGB: „Ist zwar noch

nicht die förmliche Urkunde, aber doch ein Aufsatz über

die Hauptpunkte errichtet und von den Parteien unterfertigt worden

(Punktation), so gründet auch schon ein solcher Aufsatz diejenigen Rechte

und Verbindlichkeiten, welche darin ausgedrückt sind.” | |

Die

Punktation des § 885 ABGB ( → KAPITEL 15: Punktation)

ist bereits Hauptvertrag und unterscheidet sich

dadurch sowohl von der Option, weil diese erst durch den Zugang

der Optionserklärung den Hauptvertrag zustande bringt, als auch

vom Vorvertrag. – Bei der Punktation fehlt nach dem Parteiwillen

nur noch die Ausfertigung / Errichtung der förmlichen Vertragsurkunde.

– Kurz: Der Vorvertrag verpflichtet zum Abschluss des Hauptvertrags,

die Punktation (nach „Abgabe” der Erklärung) bereits zu seiner Erfüllung. | Punktation ist Hauptvertrag |

Die Punktation ist in hervorragender Weise

geeignet, Verhandlungsergebnisse – auch noch zu später Stunde –

rasch unter Dach und Fach zu bringen, was wichtig sein kann, wenn

es darum geht, die Gunst der Stunde zu nützen! | |

3. Vorvertrag

<-> Rahmenverträge | |

Von den

Vorverträgen abzugrenzen sind auch sog Rahmenverträge → Vorvertrag

<-> Rahmenverträge Man

kann – wie im Rahmen der AGB erwähnt – auch davon sprechen, dass

es sich beim Rahmenvertrag um von beiden Vertragspartnern gemeinsam

gestaltete und ausgehandelte AGB für

künftige

Vertragsschlüsse dieser

Parteien handelt. | |

Rahmenverträge verpflichten aber rechtlich noch zu keinerlei

Leistung; insbesondere auch zu keinem (künftigen) Vertragsschluss.

Sie stecken nur den „Rahmen”, also die Konditionen, für allfällige

künftige Verträge ab. – Sinnvoll ist ihr „Abschluss” dann, wenn

eine längere vertragliche Beziehung bevorsteht, die es zu gestalten

gilt. | |

Rahmenverträge werden zB abgeschlossen zwischen

einem Großhändler (etwa einer Handelskette: ADEG, Spar etc) und

Einzelhändlern oder zwischen Produzenten und Generalimporteuren

sowie insbesondere zwischen Produktions- und Zulieferbetrieben.

– Hier gilt es die Vertragsfreiheit zu nutzen und die Geschäftsbeziehung

rechtlich „optimal” einzukleiden. – Zur Gefahr des Dissenses beim

Verwenden von Einkaufs- und Verkaufsbedingungen durch die Vertragspartner → Voraussetzungen

und Verwendung von AGB?

| |

4. Vorvertrag

<-> Bezugsverträge | |

| |

Früher erblickte die Rspr allerdings in

Bezugsverträgen irrtümlicherweise Vorverträge; vgl noch den Leitsatz

von SZ 39/35 (1966): „Bezugsverträge sind als Vorverträge zu behandeln“.

– Es konnte daher nur auf Abschluss eines (Haupt)Vertrags geklagt

werden, nicht schon auf Zahlung des Kaufpreises! | |

5. Vorvertrag

<-> Anwartschaftsverträge | |

Einem Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag können ein Vorvertrag

oder eine Punktation vorausgehen. Ob zB der Anwartschaftsvertrag

über den Erwerb eines Liegenschaftsanteils als Vorvertrag oder als

Punktation zu einem Kaufvertrag anzusehen ist, hängt davon ab, ob

er bereits auf die Begründung eines Übereignungsanspruchs (im Grundbuch)

ohne weitere rechtsgeschäftliche Abmachung gerichtet ist, die unmittelbar

klagsmäßig durchgesetzt werden kann (Punktation) oder nicht (Vorvertrag).

Aber auch ein solcher Vorvertrag ist inhaltlich (insbesondere die

essentialia negatii betreffend) deckungsgleich mit dem Hauptvertrag.

– In der Praxis wird aber immer wieder versucht einseitig Abänderungen

vorzunehmen. | |

Anwartschaftsrechte

sind Erwerbsberechtigungen, wobei der Erwerb auch

vom Willen des Berechtigten abhängen kann (Gschnitzer). – Die Anwartschaft

kann eine dingliche (zB Vorbehaltskäufer) oder

eine schuldrechtliche sein: Der Erbanwärter erlangt

durch Erbfall das Recht, die Erbschaft durch Erbserklärung und Einantwortung

zu erwerben; vor dem Erbfall besteht nur eine unbestimmte Aussicht

auf die Erbschaft. | Dingliche oder schuldrechtliche Anwartschaft |

| Anwartschaftsrechte sind geschützt |

6. Bedingter Hauptvertrag

<-> Vorvertrag | |

Zu prüfen ist auch, ob nicht schon ein bedingter Hauptvertrag

und nicht nur ein Vorvertrag von den Parteien gewollt war. Im

Zweifel ist eine aufschiebende Bedingung anzunehmen. –

Der Unterschied zum Vorvertrag liegt darin, dass beim bedingten

Hauptvertrag der Vertrag bereits, wenn auch nur bedingt, geschlossen

ist und kein weiterer (Haupt)Vertragsabschluss nötig ist. Aber der Bedingungseintritt

entscheidet über das Wirksamwerden der Vereinbarung. | |

| |

7. Vorvertrag <->

Vorkaufrecht | |

| |

Der Unterschied zum Vorvertrag liegt darin, dass mit der

Ausübung des Vorkaufsrechts durch den Vorkaufsberechtigen zwischen

ihm und dem damit Belasteten / Verpflichteten bereits ein Kaufvertrag

zustande kommt und sich ein Hauptvertragsschluss erübrigt; vgl SZ

64/24 (1991). – Anders als im Fall eines bedingten Hauptvertragsschlusses

ist beim Vorkaufsrecht noch kein Hauptvertrag geschlossen, sondern

dem Vorkaufsberechtigten steht bloß das ihm vertraglich eingeräumte

Gestaltungsrecht zu. | |

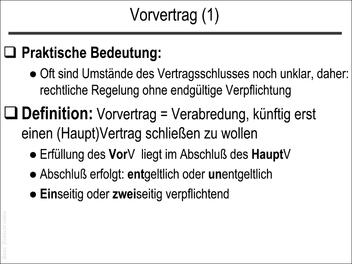

| Abbildung 6.17: Zur Wiederholung: Vorvertrag (1) |

|

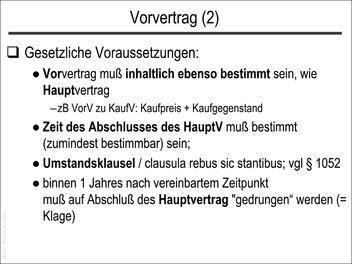

| Abbildung 6.18: Zur Wiederholung: Vorvertrag (2) |

|

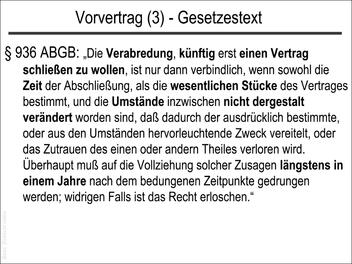

| Abbildung 6.19: Zur Wiederholung: Vorvertrag (3) |

|

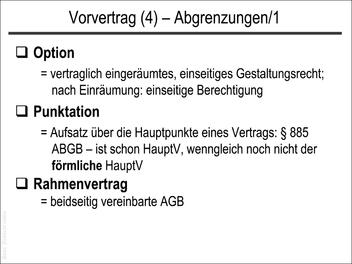

| Abbildung 6.20: Zur Wiederholung: Vorvertrag (4) |

|

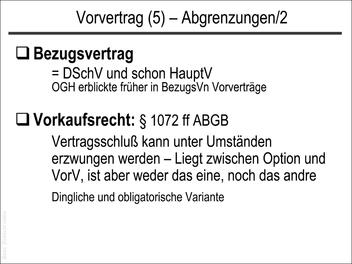

| Abbildung 6.21: Zur Wiederholung: Vorvertrag (5) |

|

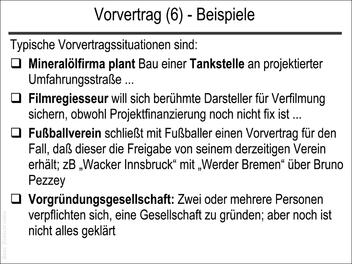

| Abbildung 6.22: Zur Wiederholung: Vorvertrag (6) |

|

| |

B. Cic

– culpa in contrahendo B. Cic

– culpa in contrahendo |

D. Ziel-

und Dauerschuldverhältnisse D. Ziel-

und Dauerschuldverhältnisse |

| |