Kapitel 12 | |

| |

E. Geschäftsführung

ohne Auftrag E. Geschäftsführung

ohne Auftrag |

G. Die Gesellschaft

bürgerlichen Rechts G. Die Gesellschaft

bürgerlichen Rechts |

| |

F. Arbeitnehmerhaftung

iwS |

| |

| |

Da im privat- oder öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnis

wurzelnd, werden die schadenersatzrechtlichen Sonderbeziehungen

der Dienstnehmerhaftung / D[N]HG → Die

Dienstnehmerhaftung, Amtshaftung / AHG → Die

Amtshaftung – AHG 1948,

und Organhaftung / OrgHG → Die

Organhaftung – OrgHG 1967 als

Exkurs im Anschluss an den Arbeits- oder Dienstvertrag dargestellt.

Für Arbeitnehmer, die als Organe eines hoheitlich-öffentlichrechtlichen Rechtsträgers

diesem Schaden zufügen gilt nämlich nicht das D(N)HG, sondern das

AHG und OrgHG, je nachdem, ob ein Dritter (AHG)

geschädigt wird oder nur der Rechtsträger selbst (OrgHG). | |

Zusätzlich werden hier auch die das allgemeine

Schadenersatzrecht innerbetrieblich modifizierenden Regeln der §§

332 ff ASVG mit den Haftungs(beziehungs)ebenen: Arbeitnehmer

– Arbeitgeber sowie von Arbeitnehmer und Arbeitgeber zum Sozialversicherungsträger

(eingeschlossen die sog Arbeitskollegenhaftung: Arbeitnehmer <->

Arbeitnehmer) behandelt, weil die haftungsrechtliche Beziehung zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer von größter praktischer Bedeutung, aber

wenig bekannt ist und zudem exemplarisch von der ABGB-Lösung abweicht; Arbeitsunfälle. Dabei

wird auch kurz auf die nicht nur historisch interessante gesetzliche

Unfallversicherung eingegangen. | §§

332 ff ASVG |

Die quantitative Bedeutung dieses Problemkreises

ist, wie die folgenden Zahlen verdeutlichen, groß. So ereigneten sich

bspw in Österreich im Jahre 1998 128.244 Arbeitsunfälle ieS, 1458

Berufskrankheiten, 12.828 Wegunfälle und 53.011 Schüler- und Studierendenunfälle. | |

In all diesen

Fällen handelt es sich um Sonderhaftungsrecht,

also um Abweichungen vom allgemeinen Schadenersatzrecht des ABGB;

vgl das Pkt F vorangestellte Motto, aus den ErlBem zum D(N)HG 1965.

– Zur Entwicklung dieses betrieblichen Sonderhaftungsrechts von

der Industriellen Revolution bis in die Gegenwart: Barta, Kausalität

im Sozialrecht (1983). | Sonderhaftungsrecht |

I. Die

Dienstnehmerhaftung | |

| |

Österreich besitzt mit dem D(N)HG

1965 – wie die Schweiz mit Art 321e OR – für die

vom allgemeinen Schadenersatzrecht abweichende Arbeitnehmerhaftung

eine gesetzliche Grundlage. In Deutschland hat

die Rspr durch Richterrecht haftungsrechtliche Sonderregeln geschaffen. | D(N)HG

1965 |

Nötig waren diese Sonderregeln, weil die Anwendung des allgemeinen

Schadenersatzrechts zu ungerechten Lösungen und Härten führte, die

der Schadensgeneigtheit vieler Arbeitnehmertätigkeiten nicht mehr

gerecht wurde. Vgl das diesem Pkt vorangestellte Motto. | |

Der tiefere

Grund für die geschaffenen Schadensverlagerungsmöglichkeiten zugunsten

von Arbeitnehmern liegt darin, dass der jeweilige Arbeitgeber dadurch

nicht mehr beliebig betriebliche Schadensrisiken auf seine Arbeitnehmer

abwälzen kann, wo er sich doch in vielen Fällen durch den Abschluss

einer Versicherung absichern kann; bspw Kasko-, Betriebsunterbrechungs-,

Transport- und diverse Haftpflichtversicherungen. Wer die Vorteile

aus einem Betrieb / Unternehmen zieht (Gewinn), hat auch damit zusammenhängende

Verluste zu tragen und sollte diese nicht vollständig auf seine

Arbeitnehmer übertragen können: Guter Tropfen – böser Tropfen. | Schadensverlagerung |

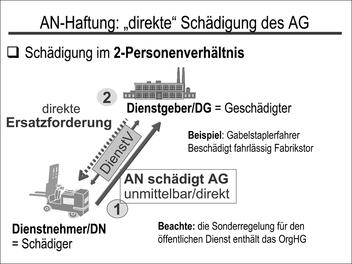

| Abbildung 12.53: Arbeitnehmerhaftung: „direkte” Schädigung des Arbeitgebers |

|

1. Arbeitnehmer

schädigt Arbeitgeber | |

Auf Schadenersatzansprüche privater Dienstgeber gegen ihre

Dienstnehmer findet das D(N)HG Anwendung: | |

Ein Arbeitnehmer kann seinen Arbeitgeber auf verschiedene

Weise schädigen; etwa dadurch, dass er Maschinen, Apparate oder

Werkzeug unsorgfältig behandelt, wodurch der Arbeitgeber unmittelbar /

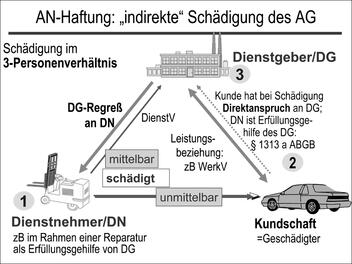

direkt geschädigt wird. Aber auch dadurch, dass er einer

Kundschaft (seines Arbeitgebers) Schaden zufügt, was eine mittelbare

/ indirekte Schädigung des Arbeitgebers darstellt; zB Kundschaft

erleidet durch schlampiges Autoservice Unfall und verlangt den Schaden

vom Arbeitgeber als (Werk)Vertragspartner ersetzt. | Unmittelbare

oder

mittelbare Schädigung des AG |

Der Arbeitgeber

kann in beiden Fällen vom Arbeitnehmer seinen Schaden unter den

Voraussetzungen des D(N)HG ersetzt verlangen; im zweiten Fall idR

durch Regress / Rückgriff beim

Arbeitnehmer, wobei auch dieser Regressanspruch zB gemäßigt werden

kann → Schadensmäßigung

| |

Die Beschränkung der Schadenshaftung zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer wirkt sich nicht auf vom Dienstnehmer geschädigte Dritte aus,

die außerhalb des Dienstverhältnisses stehen. Dritte behalten vielmehr

ihren vollen Schadenersatzanspruch auch dann, wenn das D(N)HG zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer haftungsmindernd oder haftungsausschließend wirkt. | |

| |

Um

Arbeitnehmer finanziell nicht zu überfordern, kann das Gericht aus

Gründen der Sachgerechtheit der Schadenstragung und der Billigkeit,

die Ersatzansprüche des Arbeitgebers gegen seinen Arbeitnehmer mäßigen. | |

Nach

§ 2 D(N)HG können Schäden, die von Dienstnehmern: | |

| •

leicht fahrlässig zugefügt

wurden, teilweise oder ganz erlassen werden; | |

| •

grob fahrlässig zugefügte

Schäden können vom Richter nur gemäßigt werden; | |

| • für vorsätzlich herbeigeführte

Schäden (zB Sabotage) haften Arbeitnehmer voll. | |

Auch der vorsichtigste Arbeitnehmer

(zB ein Fernfahrer) begeht einmal einen kleinen Fehler, der größere

finanzielle Auswirkungen haben kann. Müsste er den ganzen Schaden

selber tragen, wäre das für ihn ruinös; daher kein vollständiges

Überbürden des Unternehmerrisikos auf Arbeitnehmer. Die

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers verlangt in solchen Fällen überdies,

angemessene Versicherungen abzuschließen! – Was ist grobe

Fahrlässigkeit ? Sie wird von der Rspr dann angenommen,

wenn ein Arbeitnehmer die erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlicher

und auffallender Weise vernachlässigt hat und der Eintritt des Schadens

als wahrscheinlich vorhersehbar war. – Als grob fahrlässig anzusehen

wäre es, wenn der Kassier eines Supermarktes den

Kassaschlüssel an der Kassa stecken lässt und sich (länger) entfernt.

Ein allfälliger Fehlbetrag in der Kassa (Kassenmanko) könnte in

diesem Fall allenfalls gemäßigt, nicht völlig erlassen werden. | Kein vollständiges Überbürden des

Unternehmerrisikos |

| Abbildung 12.54: Arbeitnehmerhaftung: „indirekte” Schädigung des AG |

|

|

ZVR 1998/4 (§ 6 DHG): Das am Ende

eines Arbeitstages erfolgende unaufmerksame Überfahren einer ungeregelten

Kreuzung im Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 40

km/h kann nicht als grobe Fahrlässigkeit eines Dienstnehmers gewertet

werden, sondern stellt nur einen minderen Grad des Versehens dar.

Ein Schadenersatzanspruch erlischt daher, wenn er nicht innerhalb

von 6 Monaten gerichtlich geltende gemacht wird. | |

|

3. Entschuldbare

Fehlleistungen | |

Nach dem

D(N)HG wird für entschuldbare Fehlleistungen (§ 2 Abs 3) überhaupt

nicht mehr gehaftet; zB: Kellner/in lässt einmal einen Teller fallen,

Lehrbub Werkzeug. – Die Rspr nimmt eine „entschuldbare Fehlleistung”

an, wenn der Eintritt eines Schadens entweder überhaupt nicht oder nur

bei außerordentlicher Aufmerksamkeit und Fleiß voraussehbar und

daher vermeidbar gewesen wäre. | |

| |

| |

4. Regress zwischen

Dienstgeber und Dienstnehmer | |

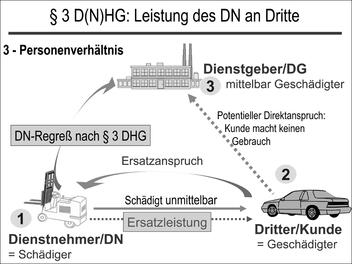

§ 3 D(N)HG:

Schadeneersatzrechtliches Heranziehen von Dienstnehmer durch

Dritte; Regress. – Ersetzt der Dienstnehmer einem Dritten

dessen Schaden im Einverständnis mit dem Dienstgeber oder auf Grund

eines gefällten Urteils, steht ihm gegen den Dienstgeber ein Rückforderungsanspruch zu,

wenn der Dienstgeber dem Dritten ersatzpflichtig gewesen wäre; zB

nach § 1313a ABGB. Das Verlangen des Dienstnehmers muss zudem der

Billigkeit entsprechen. | Heranziehen

von Dienstnehmern durch Dritte |

| |

Nach

§ 3 D(N)HG hat der Dienstnehmer dem Dienstgeber den Streit

zu verkündigen, wenn er vom Dritten gerichtlich in Anspruch

genommen wird. Wird dies unterlassen, bleiben dem Dienstgeber die

nicht ausgeführten Einwendungen gegen den Dienstnehmer erhalten. | Streitverkündung |

| Abbildung 12.55: § 3 DHG: Leistung des Dienstnehmers an Dritte |

|

| |

Darf ein Dienstgeber seinen

(vermeintlichen) Schadenersatzanspruch gegen seinen Dienstnehmer von

dessen Gehalt abziehen, also aufrechnen? – § 7 Abs 1 D(N)HG bestimmt,

dass eine Aufrechnung ( → KAPITEL 15: Aufrechnung

/ Kompensation)

bei aufrechtem Dienstverhältnis nur zulässig ist, wenn der Dienstnehmer

nicht innerhalb von 14 Tagen (ab Zugehen der Aufrechnungserklärung)

widerspricht; anders bei Aufrechnung auf Grund eines rechtskräftigen

Urteils; § 7 Abs 2 D(N)HG. – Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

unterliegt die Aufrechnung von Schadenersatzansprüchen keinen besonderen

Beschränkungen mehr; Umkehrschluss aus § 7 Abs 1 DHG. | Aufrechnung

nicht ohne weiteres zulässig |

Die

Aufrechnungsmöglichkeit des Arbeitgebers spielt in der Praxis etwa

bei Kassenmankos eine Rolle. Immer weniger Arbeitgeber gewähren

ein gewisses Mankogeld, was nicht sachgerecht erscheint,

zumal der Einfluss von Arbeitnehmern teilweise gering ist oder gar

nicht gegeben erscheint; zB Scannerkasse. | Mankogeld |

II. Die

Amtshaftung – AHG 1948 | |

| |

| |

1. Haftung des

Staates für seine Organe | |

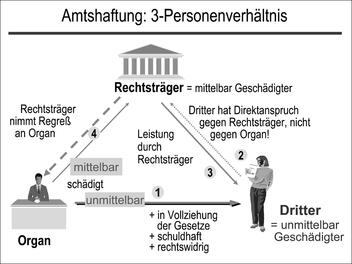

Fügt ein staatliches Organ jemandem (einem

Dritten) Schaden zu, so haftet der Staat (in seiner jeweiligen Erscheinungsform

als Bund, Land oder Gemeinde etc) als Rechtsträger nach den Regeln des

AHG, wenn die Schädigung „in Vollziehung der Gesetze”, dh in Ausübung

öffentlichrechtlicher Funktionen, also ausgestattet mit Hoheitsgewalt

/ Imperium, geschehen ist. | Haftung gegen den wildgewordenen Amtsschimmel:

F. Gschnitzer |

Amtshaftung besteht für Verwaltungsbehörden (zB Polizei),

Gerichte, sonstige Ämter und Behörden, aber etwa auch sog beliehene

Unternehmer, die als Private hoheitliche Aufgaben erfüllen; vgl

SZ 71/7 (1998): Formungültiges gerichtliches Testament. Amtshaftung

ist also die Haftung staatlicher Rechtsträger /

Hoheitsträger, sei es von Bund, Ländern, Bezirken, Gemeinden oder

sonstigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts für

jenen Schaden, den die jeweils als Organe handelnden

Personen: | |

| •

in Vollziehung

der Gesetze, | |

| • durch ein rechtswidriges Verhalten, | |

| • wem immer schuldhaft zufügen;

Art 23 B-VG. | |

Das schädigende

Organ selbst haftet dem Geschädigten nicht;

beachte den Unterschied zum D(N)HG. Der Geschädigte hat sich vielmehr

ausschliesslich an den Rechtsträger zu halten. | |

Hat der Rechtsträger aber dem Geschädigten

den Schaden ersetzt, kann er selbst nach § 3 Abs 1 AHG von den Personen,

die als seine Organe gehandelt und die Rechtsverletzung vorsätzlich oder grob

fahrlässig verübt und verursacht haben, Rückersatz / Regress

begehren. | |

Der Bereich leichter Fahrlässigkeit ist

danach vom Regress ausgenommen. | |

Eine

Amtshaftung der genannten Rechtsträger kommt nur für den Bereich

der Hoheitsverwaltung, also den des öffentlichen

Rechts in Frage, nicht für den Bereich des Privatrechts; daher nach

hA keine Anwendung des AHG im Bereich der sog Privatwirtschaftsverwaltung des

Staates → KAPITEL 1: Die

sog Privatwirtschaftsverwaltung. | Hoheitsverwaltung |

Mit „in Vollziehung

der Gesetze” ist gemeint, dass der Rechtsträger eine hoheitliche

Tätigkeit, also eine solche mit Befehls- und Zwangsgewalt ausübt.

Das trifft zu auf Gerichte und Verwaltungsbehörden, aber auch öffentlich beliehene

private Unternehmer /Organe wie ein Abbruchunternehmen

bei Ersatzvornahme aufgrund eines baubehördlichen Bescheids, Fischereiaufsichtsorgane,

Jagdaufseher etc. – Auch beliehene Organe treten „hoheitlich” auf. | „in

Vollziehung der Gesetze” |

|

Rspr-Beispiele

für sog beliehene Unternehmer: | |

|

|

|

JBl 1991, 180: Automobilclub führt

Kfz-Überprüfungen nach § 57a KFG durch. | |

|

|

|

SZ 68/220 (1995): Schwertransportbegleitung.

| |

|

|

|

OGH 27. 3. 2001, 1 Ob 25/01k, EvBl 2001/159:

Versicherung deckt Explosionsschaden eines Dampfspeichers in einer Styroporfabrik ab

und klagt Bund (nach AHG) und den für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen

Prüfungen beliehenen Unternehmer ( § 1299 ABGB)

auf Schadenersatz wegen Verletzung von Prüfpflichten nach dem KesselG.

– OGH: Unterhält ein Geschädigter mit einem als juristischen Person

des Privatrechts organisierten beliehenen Unternehmen vertragliche

Beziehungen, die von diesem vorzunehmende hoheitliche Tätigkeiten

zum Gegenstand haben (hier: Werkvertrag über regelmäßige Überprüfung

der Dampfkessel), kann er sowohl den Rechtsträger im Wege der Amtshaftung,

als auch den Vertragspartner wegen Vertragsverletzung in

Anspruch nehmen. | |

|

| |

§ 1 AHG | |

(1)

Der Bund, die Länder, die Bezirke, die Gemeinden, sonstige Körperschaften

des öffentlichen Rechts und die Träger der Sozialversicherung –

im folgenden Rechtsträger genannt – haften nach den Bestimmungen

des bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen oder an der

Person, den die als ihre Organe handelnden Personen in Vollziehung

der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten

wem immer schuldhaft zugefügt haben; dem

Geschädigten haftet das Organ nicht. Der Schaden ist nur

in Geld zu ersetzen. | |

(2) Organe im Sinne dieses

Bundesgesetzes sind alle physischen Personen, wenn sie in Vollziehung

der Gesetze (Gerichtsbarkeit oder Verwaltung) handeln, gleichviel,

ob sie dauernd oder vorübergehend oder für den einzelnen Fall bestellt

sind, ob sie gewählte, ernannte oder sonstwie bestellte Organe sind

und ob ihr Verhältnis zum Rechtsträger nach öffentlichem oder privatem

Recht zu beurteilen ist.” | |

| |

Danach können keine Amtshaftungsansprüche aus Akten der Gesetzgebung abgeleitet

werden! | |

| Abbildung 12.56: Amtshaftung: 3-Personen-Verhältnis |

|

2. Gesetzliche

Voraussetzungen | |

Die Anwendung des AHG setzt also voraus, dass das Organ

eines Rechtsträgers ”hoheitlich” (= „in Vollziehung

der Gesetze”) aufgetreten ist und dabei ”rechtswidrig” und „schuldhaft” gehandelt

hat, wodurch einer (dritten) Person – die sich zB an diese Behörde

gewandt hatte, um ihre Angelegenheit / Ansprüche geltend zu machen

– Schaden entstanden ist. – Zugespitzt ließe sich

formulieren: Ein Rechtsträger des öffentlichen Rechts haftet nach

den Vorschriften des Privatrechts, wenn er hoheitlich

auftritt und dabei einem Privatrechtssubjekt Schaden zufügt. | |

Der Ersatzanspruch

besteht aber nicht, wenn der Geschädigte den Schaden durch ein Rechtsmittel oder

durch eine Beschwerde an den VwGH hätte abwenden können, was vom

Gericht auch ohne Einwendung des Beklagten (also amtswegig) zu prüfen

ist. – Ein offenkundig aussichtsloses Rechtsmittel muss aber zur

Wahrung des Amtshaftungsanspruchs nicht erhoben werden; SZ 71/7 (1998):

Formungültiges Testamtent einer unter Sachwalterschaft stehenden

Altenheimbewohnerin → Rspr-Beispiele:

Beispiele. | Rechtsmittel |

Es

wurde schon ausgeführt, dass das schädigende Organ dem Geschädigten

nicht persönlich haftet. Darin liegt ein wichtiger Schutz

des handelnden Organs, aber auch für Geschädigte bedeutet

dies einen Vorteil. – Ein Geschädigter hat sich nämlich an den Rechtsträger

zu halten. Dafür bestimmt § 8 Abs 1 AHG folgendes (sog Aufforderungsverfahren): | Aufforderungsverfahren |

„Der Geschädigte soll den Rechtsträger,

gegen den er den Ersatzanspruch geltend machen will, zunächst schriftlich auffordern

[Finanzprokuratur], ihm binnen einer Frist von drei Monaten eine

Erklärung zukommen zu lassen, ob er den Ersatzanspruch anerkennt

oder den Ersatz ganz oder zum Teil ablehnt.” | |

Zuständig für eine allenfalls in der Folge erhobene Klage

ist das Landesgericht in dessen Sprengel der Schaden zugefügt wurde. | |

| |

| |

Einen Spezialfall

der Amts- oder Staatshaftung regelt das Strafrechtliche

EntschädigungsG/ StEG 1969, BGBl 270. Danach hat der Bund

eine Entschädigung zu leisten, wenn jemandem durch eine gesetzwidrige,

strafgerichtliche Anhaltung oder Verurteilung vermögensrechtliche

Nachteile (Schaden) entstanden sind; sog Haftentschädigungen. | StEG 1969 |

Eine weitere

Sonderregelung enthält das Polizeibefugnis-EntschädigungsG /

PolBEG 1988, BGBl 735. Danach haftet der Bund für Schäden, die von

einem Organ der öffentlichen Sicherheitsdienste bei der Ausübung

von Zwangsbefugnissen unmittelbar verursacht worden sind. | PolBEG 1988 |

| |

| |

|

Discolärm:

Die Republik in Anspruch zu nehmen, beabsichtigt ein Hotel im Zentrum

von Wien, weil durch den Betriebslärm einer nahegelegenen Diskothek

die Gäste ausbleiben. Obwohl sich die Hotelbesitzer weder gegen

die Konzessionserteilung noch gegen den Betriebsanlagengenehmigungsbescheid gewehrt

hatten, stehen ihre Aussichten gar nicht schlecht. Seit 1992 muss

die Behörde auch bei bereits genehmigten Betriebsanlagen zusätzliche

oder andere Auflagen erteilen, wenn sich herausstellt, dass durch

die ursprünglich vorgeschriebenen Auflagen die Nachbarn nicht ausreichend

geschützt sind. Unterlässt dies die Behörde, besteht grundsätzlich

ein Amtshaftungsanspruch gegen die Republik Österreich. Mit dem

Urteil 1 Ob 107/97 k

vom 28.4.1998 hat der OGH deshalb die Rechtssache an das Gericht

erster Instanz zurückverwiesen. (Aus: Der Standard, 21.7.1998, Seite

22) | |

|

|

|

ZVR 1998/10: Amtshaftung – Schutzpflicht

gegenüber Häftlingen: Ergreift das Wachpersonal trotz des randalierenden

Verhaltens und weiterer Drohungen keine Sicherheitsmaßnahmen, so

wird die gehörige Sorgfalt zum Schutz von Mithäftlingen außer Acht

gelassen und diesen steht im Fall ihrer Verletzung oder bei Sachschäden

ein Amtshaftungsanspruch zu. | |

|

|

|

JBl 1999, 325:

Amtshaftung wegen Entweichenlassens eines gefährlichen Geisteskranken aus

einer psychiatrischen Klinik. Zum UbG → KAPITEL 4: Das

Unterbringungsgesetz 1990 . | |

|

|

|

JBl 2000, 179: Kein Unterlassungsanspruch

gegen eine staatliche Sektenwarnung (Sri

Chinmoy-Bewegung) – Eine staatliche Tätigkeit

wie die Information der Öffentlichkeit vor bestimmten „Sekten” ist

ein Realakt, der in einem engen inneren und äußeren Zusammenhang

mit der Pflicht des Staates zum Schutz der persönlichen Freiheit

seiner Bürger steht. Eine solche Tätgikeit liegt im öffentlichen

Interesse und ist als hoheitlich zu qualifizieren. – Es kommen die

Bestimmungen des AHG zur Anwendung, die aber Unterlassungs- und

Widerrufsansprüche sowohl gegen das Organ als auch den Rechtsträger

[selbst bei Rechtswidrigkewit der Maßnahme angeblich!] ausschließen.

Die damit verbundene Rechtsschutzlücke (?) entzieht sich [angeblich?!]

einer Schließung durch die Rspr-Organe (Anm Kalb). | |

|

| |

|

SZ 71/7 (1998): Ein die Amtshaftung

auslösendes Organverschulden liegt vor, wenn der Richter bei mündlicher,

gerichtlicher Testamentserrichtung einer unter Sachwalterschaft

stehenden Person höchstrichterliche veröffentlichte Rspr nicht beachtet,

sodass das Testament wegen eines Formfehlers ungültig ist. | |

|

|

|

OGH 22. 2. 2000, 1 Ob 14/00s, SZ 73/34:

Die Kläger erwarben eine Liegenschaft in Kärnten, zu deren Gutsbestand

eine Baufläche mit Haus gehörte; dieses befand

sich innerhalb der „roten Zone” des Gefahrenzonenplans,

die für Siedlungszwecke ungeeignet ist. Dies war jedoch im Flächenwidmungsplan der

beklagten Gemeinde nicht ersichtlich gemacht. Auch der Gemeindesekretär

erklärte dem Käufer auf dessen Rückfrage, es liege „alles in der

‚gelben Zone’” und es seien keine „Auflagen zu befürchten”. Als

sich der tatsächliche Sachverhalt herausstellt, klagt der Käufer

die Gemeinde auf Schadenersatz. – OGH: Behördliche Auskünfte bezwecken

den Schutz wirtschaftlicher Dispositionen des Auskunftswerbers;

dieser hat daher ein subjektives öffentliches Recht auf Erteilung

einer der Sache nach richtigen Auskunft. Bezieht sich die Auskunft

auf eine hoheitlich zu vollziehende Verwaltungsmaterie, ist auch

der Realakt der Auskunft selbst

eine Maßnahme hoheitlicher Verwaltung; daher Anwendbarkeit des

AHG. | |

|

|

|

OGH 6. 10. 2000, 1 Ob 12/00x, SZ 73/150 = JBl 2001, 322

= EvBl 2001/51: Deutscher will in Österreich Handelsagentur

betreiben und kauft dazu ein Haus am Achensee.

Die BH Schwaz erteilt die grundverkehrsgesetzlich notwendige Zustimmung

nicht und verstieß damit gegen EU-Recht. Erst die Landes-Grundverkehrsbehörde

gab dem Deutschen Recht. Er klagt das Land Tirol auf Ersatz der

Vertretungskoten im Verfahren vor der Grundverkehrsbehörde. – OGH:

Ein Amtshaftungsanspruch kann auch dann entstehen, wenn ein Organ

eines Rechtsträgers in Österreich unmittelbar anzuwendendes Gemeinschaftsrecht vorwerfbar

nicht oder nicht richtig anwendet. Die zum Schadenersatz führende

Vorwerfbarkeit kann dabei auch in der Nichtbeachtung der ständigen

Rspr des EuGH liegen. | |

|

| Abbildung 12.57: Amtshaftungsgesetz – Beispiele |

|

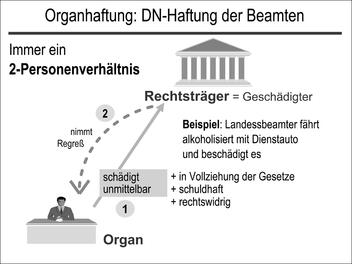

III. Die

Organhaftung – OrgHG 1967 | |

Am Beginn dieses Exkurses

wurde darauf hingewiesen, dass das D(N)HG 1965 dann nicht gilt, wenn

Arbeitnehmer als Organe eines hoheitlichen / öffentlichrechtlichen

Rechtsträgers Schaden zufügen. – Das OrgHG gelangt gerade in jenen

Fällen zur Anwendung, wenn ein Organ seinen Rechtsträger „unmittelbar”

schädigt, ohne dass davon eine dritte Person betroffen ist; sonst

greift ja das AHG! Während

D(N)HG und AHG beide Schadensdimensionen (wenngleich mit unterschiedlichen

Rechtsfolgen) umfassen, nämlich die Ebenen: Arbeitgeber – Arbeitnehmer

+ Arbeitnehmer – Dritter, behandelt das OrgHG nur den ersten Bereich.

Inhaltlich sind alle drei Gesetze mittlerweile „harmonisiert”; vgl

§ 3 Abs 1 OrgHG mit § 2 D(N)HG. | |

| Abbildung 12.58: Organhaftung: DN-Haftung der Beamten |

|

| |

§ 1 OrgHG | |

(1) Personen, die als Organe des Bundes ...handeln,

haften ... für den Schaden am Vermögen, den sie dem Rechtsträger,

als dessen Organ sie gehandelt haben, in Vollziehung der Gesetze

durch ein schuldhaftes und rechtswidriges Verhalten unmittelbar zugefügt

haben. Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.” | |

(2) Organe sind alle physischen Personen, wenn

sie in Vollziehung der Gesetze (Gerichtsbarkeit oder Verwaltung)

handeln, gleichviel, ob sie dauernd oder vorübergehend oder für

den einzelnen Fall bestellt sind, ob sie gewählte, ernannte oder

sonstwie bestellte Organe und ob ihr Verhältnis zum Rechtsträger

nach öffentlichem oder privatem Recht zu beurteilen ist.” – Wie

im AHG! | |

| |

| |

§ 2 OrgHG | |

(1) Ein Ersatzanspruch ...besteht nicht, wenn

der Rechtsträger den Schaden durch Rechtsmittel oder

durch eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof oder an den

Verwaltungsgerichtshof oder durch sonst eine gesetzlich begründete

Maßnahme hätte abwenden können.” | |

(2) Von einem Organ kann kein Ersatz wegen einer

Handlung begehrt werden, die auf einer entschuldbaren Fehlleistung

beruht oder auf Weisung (Auftrag, Befehl) eines Vorgesetzten erfolgt

ist, es sei denn, das Organ hätte die Weisung eines

offenbar unzuständigen Vorgesetzen befolgt oder in Befolgung dieser Weisung

gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen.” | |

| |

| |

§ 3 Abs 1 OrgHG | |

Beruht die Schädigung, ... auf einem Versehen,

so kann das Gericht aus Gründen der Billigkeit den Ersatz mäßigen oder,

sofern der Schaden durch einen minderen Grad des Versehens zugefügt

worden ist, auch ganz erlassen.” | |

| |

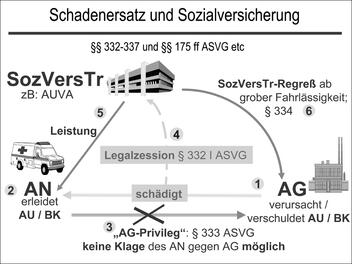

IV. Schadenersatz

und Sozialversicherung: Der Arbeitsunfall | |

Vgl das eingangs zur „Arbeitnehmerhaftung

iwS“ Gesagte. – Der enge Zusammenhang der in der Folge geschilderten

– vom „Normalfall” abweichenden – Haftungsnormen mit dem Arbeitsverhältnis,

macht es vertretbar, diese Rechtsbeziehungen nicht wie üblich im

Schadenersatzrecht, sondern im Zusammenhang mit dem Arbeitsvertrag

darzustellen. – Die Haftungsbeziehung: Arbeitgeber–Arbeitnehmer

ist zudem eminent wichtig für die Praxis. | |

| |

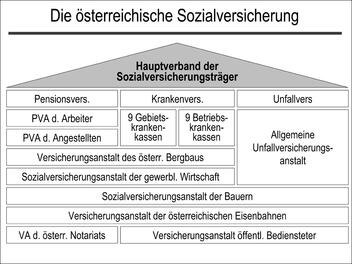

| Abbildung 12.59: Die österreichische Sozialversicherung |

|

1. Kein

direkter Ersatzanspruch von Arbeitnehmern gegen ihre Arbeitgeber

bei Arbeitsunfällen | |

Die

angesprochene Sonder(haftungs)regelung des ASV bewirkt vor allem

den Ausschluss (direkter) Schadenersatzansprüche von Arbeitnehmern

gegen ihre Arbeitgeber, wodurch dem Betriebsfrieden gedient werden

soll. Nur bei vorsätzlicher Schadenszufügung durch den Arbeitgeber

verbleibt es bei der direkten Haftung des Arbeitgebers → Das

Arbeitgeberhaftungsprivileg –

Der Übergang des Ersatzanspruchs des Arbeitnehmers (gegen seinen

Arbeitgeber) auf den Sozialversicherungsträger mittels Legalzession bedeutet

für Arbeitnehmer in Bezug auf die Anspruchsdurchsetzungsmöglichkeit

eine erhöhte Sicherheit, denn vom Sozialversicherungsträger erlangt

er mit Gewissheit Entschädigung, während zB der Arbeitgeber insolvent

werden kann. Die Regelung stellt historische Erfahrungen in Rechnung!

– Vgl aber auf der anderen Seite den weitgehenden Verlust von Schmerzengeldansprüchen → Kein

Schmerzengeld

| Legalzession |

Von großer Bedeutung in diesem Zusammenhang

ist der Begriff des Arbeitsunfalls, der deshalb kurz

behandelt wird. | Begriff

des Arbeitsunfalls |

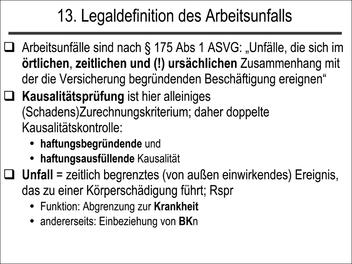

Legaldefinition

des Arbeitsunfalls: Arbeitsunfälle sind nach §

175 Abs 1 ASVG „Unfälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und [!]

ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden

Beschäftigung ereignen”. | Legaldefinition |

| |

| |

Ein Unfall ist

ein „zeitlich begrenztes (von außen einwirkendes) Ereignis, das

zu einer Körperschädigung führt”; Rspr. Diese Definition dient der

Abgrenzung zur Krankheit, andrerseits werden aber die Berufskrankheiten

kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung miteinbezogen. | Unfallbegriff |

Um die Vielfalt des Arbeitslebens legistisch einzufangen,

kam es zu dieser kasuistischen Ausweitung des gesetzlichen UV-Schutzes

über die Generalklausel des Abs 1 des § 175 ASVG hinaus. Das war

auch deshalb nötig und ist nicht zu tadeln, weil damit die Rspr

unterstützt und größere Rechtssicherheit geschaffen wird. | |

| |

| |

§ 175 ASVG | |

(1) Arbeitsunfälle sind Unfälle, die sich im

örtlichen, zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die

Versicherung begründenden Beschäftigung ereignen. | |

(2) Arbeitsunfälle sind auch Unfälle, die sich

ereignen: | |

1. auf einem mit der Beschäftigung nach Abs.

1 zusammenhängenden Weg zur oder von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte

[sog Wegunfälle ]; hat der Versicherte wegen der

Entfernung seines ständigen Aufenthaltsortes von der Arbeits(Ausbildungs)stätte

auf dieser oder in ihrer Nähe eine Unterkunft, so wird die Versicherung

des Weges von oder nach dem ständigen Aufenthaltsort nicht ausgeschlossen; | |

2. auf einem Weg von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte

oder der Wohnung zu einer Untersuchungs- oder Behandlungsstelle

(wie freiberuflich tätiger Arzt, Ambulatorium, Krankenanstalt) zur

Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe (§ 135), Zahnbehandlung (§ 153)

oder der Durchführung einer Vorsorge(Gesunden)untersuchung (§ 132b)

und anschließend auf dem Weg zurück zur Arbeits(Ausbildungs)stätte

oder zur Wohnung, sofern dem Dienstgeber oder einer sonst zur Entgegennahme

von solchen Mitteilungen befugten Person der Arztbesuch vor Antritt

des Weges bekanntgegeben wurde, ferner auf dem Weg von der Arbeits-

oder Ausbildungsstätte oder von der Wohnung zu einer Untersuchungsstelle,

wenn sich der Versicherte der Untersuchung auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift

oder einer Anordnung des Versicherungsträgers oder des Dienstgebers

unterziehen muss und anschließend auf dem Weg zurück zur Arbeits(Ausbildungs)stätte

oder zur Wohnung; … | |

3. bei häuslichen oder anderen Tätigkeiten,

zu denen der Versicherte durch den Dienstgeber oder dessen Beauftragten

herangezogen wird; | |

4. bei häuslichen und anderen Tätigkeiten des

Versicherten im Zusammenhang mit der Gewinnung und Verarbeitung

von Produkten, die ihm vom Dienstgeber als Sachbezüge gewährt werden;

… | |

5. bei einer mit der Beschäftigung zusammenhängenden

Verwahrung, Beförderung, Instandhaltung und Erneuerung des Arbeitsgerätes,

auch wenn dieses vom Versicherten beigestellt wird; … | |

6. bei einer mit der Beschäftigung zusammenhängenden

Inanspruchnahme von gesetzlichen beruflichen Vertretungen oder Berufsvereinigungen;

… | |

7. auf einem Weg von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte,

den der Versicherte zurücklegt, um während der Arbeitszeit, einschließlich

der in der Arbeitszeit liegenden gesetzlichen sowie kollektivvertraglich oder

betrieblich vereinbarten Arbeitspausen, in der Nähe der Arbeits-

oder Ausbildungsstätte oder in seiner Wohnung lebenswichtige persönliche

Bedürfnisse zu befriedigen, anschließend auf dem Weg zurück zur

Arbeits- oder Ausbildungsstätte sowie bei dieser Befriedigung der

lebensnotwendigen Bedürfnisse, soferne sie in der Nähe der Arbeits-

oder Ausbildungsstätte, jedoch außerhalb der Wohnung des Versicherten

erfolgt; … | |

8. auf einem mit der unbaren Überweisung des

Entgelts zusammenhängenden Weg von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte

oder der Wohnung zu einem Geldinstitut zum Zweck der Behebung des

Entgelts und anschließend auf dem Weg zurück zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte

oder zur Wohnung; … | |

9. auf einem Weg zur oder von der Arbeits- oder

Ausbildungsstätte, der im Rahmen einer Fahrgemeinschaft von Betriebsangehörigen

oder Versicherten zurückgelegt worden ist, die sich auf einem in

der Z 1 genannten Weg befinden; … | |

10. auf einem Weg eines (einer) Versicherten

zur oder von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte (Z 1) zu einem

Kindergarten (Kindertagesstätte, fremde Obhut) oder zu einer Schule,

um das Kind (§ 252 Abs. 1) oder den Schüler (die Schülerin) (§ 8

Abs. 1 Z 3 lit. h) eines (einer) Versicherten dorthin zu bringen oder

von dort abzuholen, wenn dem (der) Versicherten die gesetzliche

Aufsicht obliegt. … | |

(3) In einem land- oder forstwirtschaftlichen

Betrieb gelten als Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich ereignen: | |

1. bei der Arbeit im Haushalt des Betriebsinhabers

oder der Dienstnehmer, wenn der Haushalt dem Betrieb wesentlich

dient; | |

2. bei der Arbeit in der Land- oder Forstwirtschaft

und im Haushalt der ständig im Betrieb beschäftigten Dienstnehmer,

die als Entgelt vom Betriebsinhaber Grundstücke oder sonstige Betriebsmittel

zur eigenen land(forst)wirtschaftlichen Erzeugung erhalten und aus

dieser Erzeugung einen wesentlichen Teil ihres Unterhaltes bestreiten; | |

3. Aufgehoben. … | |

4. bei Arbeiten, die im Zusammenhang mit der

Errichtung, dem Umbau und der Reparatur von Gebäuden, die dem land(forst)wirtschaftlichen

Betrieb dienen, verrichtet werden, sowie bei Arbeiten im Rahmen der

Nachbarschaftshilfe für einen anderen land(forst)wirtschaftlichen

Betrieb. … | |

(4) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs.

1 Z 3 lit. h und i sind Arbeitsunfälle Unfälle, die sich im örtlichen,

zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung

begründenden Schul(Universitäts)ausbildung ereignen. Abs.

2 Z 1, 2, 5, 6, 7 und 9 sowie Abs. 6 sind entsprechend anzuwenden.

… | |

(5) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs.

1 Z 3 lit. h und i gelten als Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich

ereignen: | |

1. bei der Teilnahme an Schulveranstaltungen im

Sinne der §§ 1 und 2 der Verordnung des Bundesministers für Unterricht

und Kunst, BGBl. Nr. 369/1974, an gleichartigen Schulveranstaltungen

an anderen vom Geltungsbereich der zitierten Verordnung nicht erfassten

Schularten sowie an schulbezogenen Veranstaltungen gemäß § 13a des

Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986; … | |

2. bei der Ausübung einer im Rahmen des Lehrplanes

bzw. der Studienordnung vorgeschriebenen oder üblichen praktischen

Tätigkeit. … | |

(6) Verbotswidriges Handeln schließt

die Annahme eines Arbeitsunfalles nicht aus. … | |

| |

| Abbildung 12.60: Schadenersatz und Sozialversicherung |

|

| Abbildung 12.61: 1. Legalzession |

|

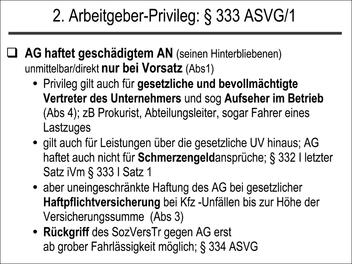

| Abbildung 12.62: 2. Arbeitgeber-Privileg |

|

| Abbildung 12.63: 3. Arbeitgeber-Privileg |

|

| Abbildung 12.64: 4. Integritätsabgeltung |

|

| Abbildung 12.65: 5. Integritätsabgeltung |

|

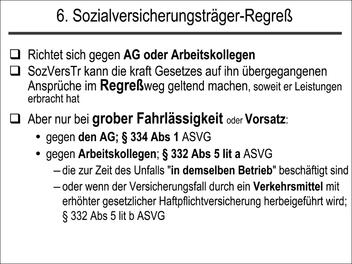

| Abbildung 12.66: 6. Sozialversicherungsträger-Regreß |

|

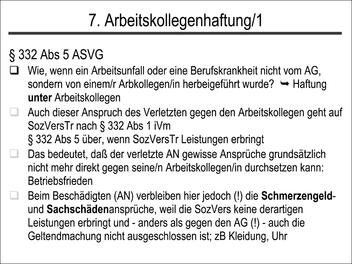

| Abbildung 12.67: 7. Arbeitskollegenhaftung/1 |

|

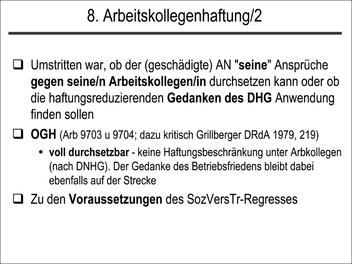

| Abbildung 12.68: 8. Arbeitskollegenhaftung/2 |

|

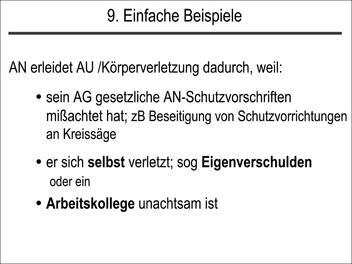

| Abbildung 12.69: 9. Einfache Beispiele |

|

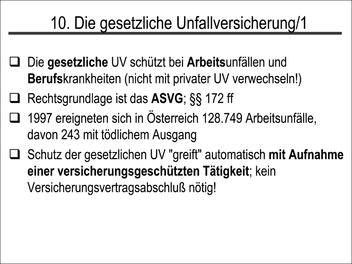

| Abbildung 12.70: 10. Die gesetzliche Unfallversicherung/1 |

|

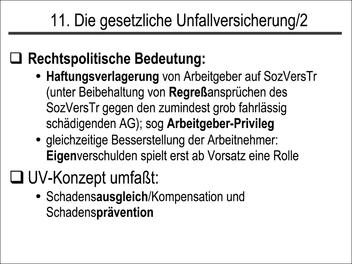

| Abbildung 12.71: 11. Die gesetzliche Unfallversicherung/2 |

|

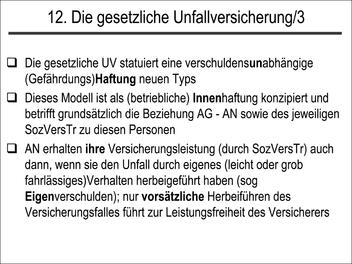

| Abbildung 12.72: 12. Die gesetzliche Unfallversicherung/3 |

|

| Abbildung 12.73: 13. Legaldefinition des Arbeitsunfalls |

|

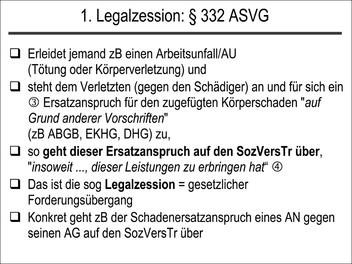

Erleidet

jemand einen Arbeitsunfall /AU (Tötung oder Körperverletzung)

und steht dem Verletzten (gegen den Schädiger) ein Ersatzanspruch für

den zugefügten Körperschaden „auf Grund anderer Vorschriften” (zB

ABGB, EKHG, DNHG) zu, so geht dieser Ersatzanspruch auf

den Sozialversicherungsträger über, „insoweit ..., dieser

Leistungen zu erbringen hat”; das ist die sog Legalzession = gesetzlicher

Forderungsübergang → KAPITEL 14: Die

Legalzession.

Konkret geht zB der Schadenersatzanspruch eines Arbeitnehmers (AN)

gegen seinen Arbeitgeber (AG) auf den Sozialversicherungsträger

(SozVersTr) über. | Legalzession des § 332 ASVG |

| |

| |

§ 332 ASVG | |

„(1) Können Personen, denen nach den Bestimmungen

dieses Bundesgesetzes Leistungen zustehen oder für die als Angehörige

gemäß § 123 Leistungen zu gewähren sind, den Ersatz des Schadens,

der ihnen durch den Versicherungsfall erwachsen ist, auf Grund anderer

gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, geht der Anspruch auf den

Versicherungsträger insoweit über, als dieser Leistungen zu erbringen

hat. …” | |

| |

2. Eigenverschulden

von Arbeitnehmern | |

Erwähnt werden soll noch, dass der jeweilige

Sozialversicherungsträger einen Arbeitsunfall auch dann entschädigt

– und zwar voll!, wenn der Schaden auf Eigenverschulden des Arbeitnehmers zurückzuführen

ist; und zwar sowohl bei leichter wie grober Fahrlässigkeit. Nur

vorsätzliche (Selbst)Schädigung schließt einen Ersatz aus. | |

| |

Ein Wermutstropfen für Arbeitnehmer

besteht allerdings darin, dass das Sozialversicherungsrecht kein

volles Schmerzengeld iSd Zivilrechts (§ 1325 ABGB) kennt; ein unzureichender

Ersatz ist die sog Integritätsabgeltung nach §

213a ASVG. | Nur

Integritätsabgeltung |

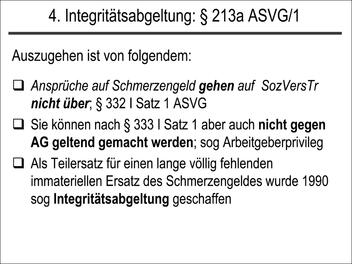

Der Weg auf dem dies erreicht wird, ist etwas

vertrackt. Ansprüche auf Schmerzengeld gehen nämlich nicht auf den Sozialversicherungsträger

über; § 332 Abs 1 Satz 1 ASVG. Sie können nach § 333 Abs 1 Satz

1 ASVG aber auch nicht gegen den Arbeitgeber geltend gemacht werden;

sog Arbeitgeberprivileg → Das

Arbeitgeberhaftungsprivileg

| |

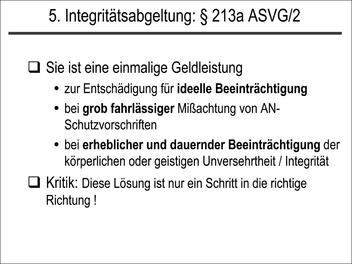

Als Teilersatz für den lange völlig fehlenden immateriellen

Ersatz des Schmerzengeldes wurde 1990 die sog Integritätsabgeltung

geschaffen. Sie ist eine einmalige Geldleistung als Entschädigung

für ideelle Beeinträchtigungen bei grob fahrlässiger Missachtung

von Arbeitnehmer-Schutzvorschriften bei erheblicher und dauernder

Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit

/ Integrität. – Diese zu sehr eingeschränkte Lösung, die in der Praxis

kaum eine Rolle spielt, ist nur ein Schritt in die richtige Richtung! | |

4. Das

Arbeitgeberhaftungsprivileg | |

Da der Arbeitgeber in der gesetzlichen

Unfallversicherung allein die Versicherungsbeiträge bezahlt, wurde

ihm die Haftung auf der Ebene leichter Fahrlässigkeit völlig

erlassen; vgl schon → Kein

direkter Ersatzanspruch von Arbeitnehmern gegen ihre Arbeitgeber

bei Arbeitsunfällen Man

spricht von Arbeitgeber-(Haftungs)Privileg. – Ab grob fahrlässiger

Schadensverursachung des Arbeitsunfalls durch den Arbeitgeber besteht

aber ein Regressanspruch seitens des Sozialversicherungsträgers. | Arbeitgeber

zahlt Beiträge, daher … |

| |

| |

§ 333 ASVG | |

(1) Der Dienstgeber ist dem Versicherten zum

Ersatz des Schadens, der diesem durch eine Verletzung am Körper

infolge eines Arbeitsunfalles oder durch eine Berufskrankheit entstanden

ist, nur verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall (die Berufskrankheit)

vorsätzlich verursacht hat. Diese Einschränkung gilt auch gegenüber

den Hinterbliebenen des Versicherten, wenn dessen Tod auf die körperliche

Verletzung infolge des Arbeitsunfalles oder auf die Berufskrankheit

zurückzuführen ist. | |

(2) Hat der Dienstgeber den Arbeitsunfall (die

Berufskrankheit) vorsätzlich verursacht, so vermindert sich der

Schadenersatzanspruch des Versicherten oder seiner Hinterbliebenen

um die Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung. | |

(3) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 sind,

unbeschadet der Bestimmungen des § 477, nicht anzuwenden, wenn der

Arbeitsunfall durch ein Verkehrsmittel eingetreten ist, für dessen

Betrieb auf Grund gesetzlicher Vorschrift eine erhöhte Haftpflicht

besteht. Der Dienstgeber haftet nur bis zur Höhe der aus einer bestehenden

Haftpflichtversicherung zur Verfügung stehenden Versicherungssumme,

es sei denn, dass der Versicherungsfall durch den Dienstgeber vorsätzlich

verursacht worden ist. (BGBl. Nr. 642/1989, Art. V Z 2 lit. a und

b) – 1.1.1990. | |

(4) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 gelten

auch für Ersatzansprüche Versicherter und ihrer Hinterbliebenen

gegen gesetzliche oder bevollmächtigte Vertreter des Unternehmers

und gegen Aufseher im Betrieb. (BGBl. Nr. 13/1962, Art. V Z 10)

– 1.1.1962. | |

| |

Das

Arbeitgeberprivileg § 333 ASVG: Der Arbeitgeber haftet dem geschädigten

Arbeitnehmer (seinen Hinterbliebenen) unmittelbar/direkt nur bei

Vorsatz; Abs1. Das Privileg gilt auch für gesetzliche und bevollmächtigte Vertreter

des Unternehmers und sog Aufseher im Betrieb:

Abs 4; zB Prokurist, Abteilungsleiter, sogar Fahrer eines Lastzuges.

Es gilt auch für Leistungen über die gesetzliche Unfallversicherung

hinaus; der Arbeitgeber haftet auch nicht für Schmerzengeldansprüche;

§ 332 Abs 1 letzter Satz iVm § 333 Abs 1 Satz 1 ASVG. Es besteht

aber uneingeschränkte Haftung des Arbeitgebers bei gesetzlicher

Haftpflichtversicherung bei Kfz-Unfällen bis zur Höhe der Versicherungssumme;

Abs 3. Ein Rückgriff des Sozialversicherungsträgers gegen Arbeitgeber ist

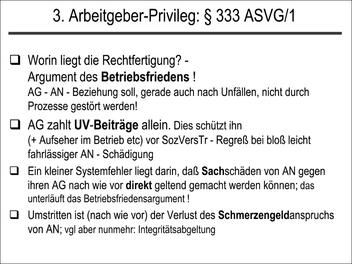

erst ab grober Fahrlässigkeit möglich; § 334 ASVG. Worin liegt die

Rechtfertigung? Es zählt das Argument des Betriebsfriedens ! Die

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung soll, gerade auch nach Unfällen,

nicht durch Prozesse gestört werden! Der Arbeitgeber zahlt die Unfallversicherungsbeiträge

allein. Dies schützt ihn – und den Aufseher im Betrieb etc – vor

einem Sozialversicherungsträger-Regress bei bloß leicht fahrlässiger

Arbeitnehmer-Schädigung. | § 333 ASVG:

Aufseher im Betrieb etc |

Ein kleiner

Systemfehler liegt darin, dass Sachschäden von Arbeitnehmern gegen

ihren Arbeitgeber nach wie vor direkt geltend gemacht werden können;

das unterläuft das Betriebsfriedensargument! Umstritten ist (nach

wie vor) der Verlust des Schmerzengeldanspruchs von Arbeitnehmern;

vgl aber nunmehr die Integritätsabgeltung. | |

| |

| |

§ 334 ASVG | |

(1) Hat der Dienstgeber oder ein ihm gemäß §

333 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit

vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht, so hat er

den Trägern der Sozialversicherung alle nach diesem Bundesgesetz

zu gewährenden Leistungen zu ersetzen. Dies gilt nicht in den Fällen

von Leistungen nach § 213a. (BGBl. Nr. 642/1989, Art. V Z 2 a) –

1.1.1990. | |

(2) § 328 ist auf Ersatzansprüche für Krankenbehandlung

(§§ 133 bis 137) oder für Unfallheilbehandlung (§§ 135 bis 137 in

Verbindung mit § 189) entsprechend anzuwenden. (BGBl. Nr. 31/1973,

Art. V Z 14) – 1.1.1973. | |

(3) Durch ein Mitverschulden des Versicherten

wird die Haftung gemäß Abs. 1 weder aufgehoben noch gemindert. | |

(4) Der Träger der Unfallversicherung kann als

Ersatz für eine von ihm zu gewährende Rente deren Kapitalswert (§

184) fordern. | |

(5) Hat der Dienstgeber oder ein ihm gemäß §

333 Abs. 4 Gleichgestellter den Arbeitsunfall nicht vorsätzlich

herbeigeführt, so kann der Träger der Sozialversicherung auf den

Ersatz ganz oder teilweise verzichten, wenn die wirtschaftlichen

Verhältnisse des Verpflichteten dies begründen. | |

| |

Der Regress des Sozialversicherungsträgers richtet

sich gegen den Arbeitgeber (§ 334 Abs 1 ASVG) oder Arbeitskollegen des

Geschädigten (§ 332 Abs 5 lit a ASVG), die zur Zeit des Unfalls „in

demselben Betrieb” beschäftigt sind oder wenn der Versicherungsfall

durch ein Verkehrsmittel mit erhöhter gesetzlicher Haftpflichtversicherung

herbeigeführt wird; § 332 Abs 5 lit b ASVG. – Der Sozialversicherungsträger

kann die kraft Gesetzes auf ihn übergegangenen Ansprüche im Regressweg

geltend machen, soweit er Leistungen erbracht hat. Voraussetzung

ist grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Der Anspruch richtet sich. | Regress des

Sozialversicherungsträgers |

5. Die sog Arbeitskollegenhaftung | |

Was passiert, wenn

ein Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit nicht vom Arbeitgeber,

sondern von einem/r Arbeitskollegen/in herbeigeführt wurde? Auch

dieser Anspruch des Verletzten gegen den Arbeitskollegen geht auf

den Sozialversicherungsträger nach § 332 Abs 1 iVm § 332 Abs 5 ASVG

über, wenn der Sozialversicherungsträger Leistungen erbringen muss.

Das bedeutet, dass der verletzte Arbeitnehmer gewisse Ansprüche

grundsätzlich nicht mehr direkt gegen seine/n Arbeitskollegen/in

durchsetzen kann; Argument: Betriebsfrieden. | |

Beim Geschädigten (Arbeitnehmer) verbleiben hier jedoch

(!): | |

| • die Schmerzengeld-

und | |

| •

Sachschädenansprüche, | |

weil die Sozialversicherung keine derartigen Leistungen

erbringt und – anders als gegen den Arbeitgeber (!) – auch die Geltendmachung

nicht ausgeschlossen ist; zB Kleidung, Uhr. | |

Umstritten war, ob der geschädigte Arbeitnehmer

„seine” Ansprüche gegen seine/n Arbeitskollegen/in überhaupt durchsetzen

kann oder ob die haftungsreduzierenden Gedanken des D(N)HG auch

hier Anwendung finden sollen. Der OGH (Arb 9703 und 9704; dazu kritisch

Grillberger DRdA 1979, 219) entschied, dass die Ansprüche voll durchsetzbar

sind und hier nach dem D(N)HG keine Haftungsbeschränkung unter Arbeitskollegen

besteht. | |

6. Vorbild: Bismarcks

Arbeiter(unfall)versicherung | |

Historisch beruht unsere Regelung auf der Bismarckschen

Arbeiterunfallversicherung 1884, die Österreich 1887, wenngleich

etwas modifiziert, übernommen hat. | |

| |

Die

gesetzliche Unfallversicherung schützt bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten

und ist nicht mit der privaten Unfallversicherung zu verwechseln!

Rechtsgrundlage bilden die §§ 172 ff ASVG. Der Schutz der gesetzlichen

Unfallversicherung „greift” automatisch mit Aufnahme einer versicherungsgeschützten

Tätigkeit; es ist kein Abschluss eines Versicherungsvertrags – wie

bei privaten Versicherungen – nötig! Es erfolgt eine Haftungsverlagerung

vom Arbeitgeber auf den Sozialversicherungsträger; Arbeitgeber-Privileg.

Gleichzeitig wird der Arbeitnehmer besser gestellt: das Eigenverschulden

spielt erst ab Vorsatz eine Rolle. | |

...Das Unfallversicherungs-Konzept

umfasst insgesamt: | UV-Konzept umfasst |

| •

Schadensausgleich /

Kompensation und | |

| •

Schadensprävention iSv Unfallverhütung. | |

Allgemein zum Schadensausgleichs- und zum

Präventionsgedanken → KAPITEL 9: ¿Warum¿

ist Schaden zu ersetzen?.

Das Schadenspräventionskonzept der gesetzlichen Unfallversicherung

ist vorbildlich und hat die Zahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

drastisch gesenkt. | |

Die gesetzliche Unfallversicherung statuiert

eine verschuldensunabhängige Gefährdungs(Haftung)

neuen

Typs. Dieses Modell ist als (betriebliche) Innenhaftung konzipiert

und betrifft grundsätzlich die Beziehung Arbeitgeber <-> Arbeitnehmer

sowie des jeweiligen Sozialversicherungsträgers zu diesen Personen.

Die Arbeitnehmer erhalten ihre Versicherungsleistung (durch den

Sozialversicherungsträger) auch dann, wenn sie den Unfall durch

eigenes (leicht oder grob fahrlässiges) Verhalten herbeigeführt

haben (Eigenverschulden); nur vorsätzliches Herbeiführen des Versicherungsfalles

führt zur Leistungsfreiheit des Versicherers. | Art

der Haftung? |

| |

| |

E. Geschäftsführung

ohne Auftrag E. Geschäftsführung

ohne Auftrag |

G. Die Gesellschaft

bürgerlichen Rechts G. Die Gesellschaft

bürgerlichen Rechts |

| |