Kapitel 18 | |

| |

A.

Recht und Gerechtigkeit A.

Recht und Gerechtigkeit |

C.

Weltbild, Menschenbild und Menschenwürde – Zur

Rolle der Medizin in modernen Gesellschaften C.

Weltbild, Menschenbild und Menschenwürde – Zur

Rolle der Medizin in modernen Gesellschaften |

| |

B.

Rechtswissenschaft

als Sozialwissenschaft? |

Der folgende Einführungstext (Pkt B. I.)

wurde vor 30 Jahren geschrieben. Anlass war damals die Vorlage eines Entwurfs

für ein neues juristisches Studiengesetz. Meine Hoffnung bestand

damals darin, dass es gelingen könnte, das disziplinäre Verhältnis

der Rechtswissenschaft (ReWi) zu den Sozialwissenschaften

(SoWi) zu verbessern. Heute sehen wir sehr deutlich, dass sich diese

Hoffnung nicht erfüllt hat. Daher besitzt dieser Text weiterhin

seine Berechtigung. Die Innsbrucker Studentenzeitung „Neue Freie

UNIPress” lud damals zu einer Stellungnahme ein und sicherte deren

Veröffentlichung zu. – Der hier abgedruckte Artikel erschien in

der Nr. 2, Nov./Dez. 1973. – Hinzugefügt wurden nur wenige Bemerkungen. | |

I. Selbstzufriedene

Rechtswissenschaft? | |

Die traditionell eher satte disziplinäre

Selbstzufriedenheit der Rechtswissenschaft (ReWi) erreicht hinsichtlich

ihres Verhältnisses zu den Nachbarwissenschaften – vornehmlich den

Sozialwissenschaften (SoWi) – immer noch ein beachtliches Ausmaß,

scheint aber allmählich einer gewissen Unsicherheit über den tatsächlichen

Stellenwert des „eigenen Fachs” zu weichen. Dieser – für Österreich

eher schmeichelhafte – Befund spiegelt vor allem die Situation in

der BRD wieder und wird ua durch ein rapides Ansteigen kritischer

Publikationen indiziert. Österreich wird (vielleicht) mit einem

gewissen time-lag folgen. Noch aber lebt ein beachtlicher Teil von

Österreichs Juristen im Land der Phäaken. Dabei hätte man sich spätestens

im Rahmen der Begutachtung des Entwurfs eines Bundesgesetzes über

das Studium der Rechtswissenschaft mit derart grundlegenden Fragen eingehend

beschäftigen müssen, geht es doch um Weichenstellungen für Jahrzehnte! | ReWi und

Nachbardisziplinen |

1. Worin liegt

das Problem? | |

Vielleicht

helfen uns schon einige Titel unlängst erschienener Publikationen

weiter: „Soziologie vor den Toren der Jurisprudenz” (Lautmann, 1971),

„Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft” (Rottleuthner, 1973),

„Richterliches Handeln. Zur Kritik der juristischen Dogmatik” (Rottleuthner, 1973),

„Rechtssoziologie und Rechtspraxis” (Nauke/Trappe, 1970), „Theorie

der Interdependenz. Ein Beitrag zur Reform der Theorie der Rechtsgewinnung

durch Öffnung der Rechtswissenschaft zu den Sozialwissenschaften”

(Wittkämper), „Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften” (Grimm,

Hg, 1973), „Über die juristische Relevanz der Sozialwissenschaften”

(Naucke, 1972). | Wegweisende Publikationen |

Es

geht also um das Verhältnis der ReWi zu ihren Nachbarwissenschaften,

pauschal den SoWi, das sich künftig ändern muss. Darüber hinaus

geht es um die Gewinnung eines neuen, realistischen Selbst(wert)verständnisses

der ReWi. Getragen wird diese Entwicklung von der Erkenntnis, dass die

ReWi die ihr aufgegebenen gesellschaftlichen Probleme allein nicht

(mehr) zu bewältigen vermag. – Um dies zu verschleiern wurde in

der Jurisprudenz bereits viel Scharfsinn aufgewandt. – Aus der Distanz

von drei Jahrzehnten betrachtet, zeigt sich, dass dieser Entwicklungsschritt

versäumt wurde, ja dass die ReWi drauf und dran ist, sich vollständig

der Wirtschaft und ihren Zielsetzungen zu unterwerfen, was einer

Selbstaufgabe gleichkommt. – Die disziplinäre Autonomie der ReWi

ist schwer gefährdet! | Neues Selbstverständnis der ReWi? |

Die ReWi verhielt sich in

der Vergangenheit den SoWi gegenüber – ohne erkennbaren

Grund – immer wieder hochmütig. Transferiert man

das gegebene Verhältnis von ReWi und SoWi metaphorisch auf eine

familiäre Ebene, könnte man sagen: Die ReWi versuchte, den in ihrem

Randgebiet angesiedelten sozialwissenschaftlichen Disziplinen eine

autoritäre Vaterfigur – freilich ohne echte Autorität – vorzuspielen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten der SoWi – was aber vornehmlich

sachlich, also gegenstandsmäßig bedingt war (vgl G.C. Homans, Was

ist Sozialwissenschaft?, 19722; vgl

auch: P. Lazarsfeld, Am Puls der Gesellschaft. Zur Methodik der

empirischen Soziologie [1968] und derselbe, Soziologie. Hauptströmungen

der sozialwissenschaftlichen Forschung [1970]; N. Luhmann, Legitimation

durch Verfahren [1969]) – haben sich die „Kinder” emanzipiert und

versuchen nun einerseits ihre wissenschaftliche Ebenbürtigkeit und

Brauchbarkeit zu dokumentieren; andererseits sind sie bestrebt,

die für sie lange Zeit traumatische”Vaterfigur ReWi”

mit den ihnen eigenen, im Hinblick auf wissenschaftliche Exaktheit

überlegenen Instrumentarien auf Schwachstellen hin abzuklopfen.

Die Hohltöne sind dabei nicht zu überhören, was wiederum viele Juristen

nicht wahrnehmen wollen oder zumindest schmerzlich berührt. – Wissenschaftliche

Freude an disziplinärer Selbsterkenntnis war ja nie der Juristen

starke Seite. | Traumatische

„Vaterfigur ReWi”? |

Vgl dagegen: Th. W. Adorno / H. Albert /

R. Dahrendorf / J. Habermas / H. Pilot / K. R. Popper, Der Positivismusstreit

in der deutschen Soziologie (1969). | |

Ich will versuchen, das bisher Gesagte

anhand eines weiteren Beispiels zu verdeutlichen: Noch vor nicht

allzu langer Zeit zweifelten nur wenige daran, dass der Richter

das Recht wirklich objektiv, ohne Vorverständnis”findet”,

eine wertfreie Entscheidung fällt. Es ist unbestreitbar das Verdienst der

Verfahrens- und Richtersoziologie, dass heute nur mehr wenige daran

glauben; vgl R. Wassermann, Der politische Richter (1972) sowie

Th. Rasehorn, Recht und Klassen (1974). Nicht zuletzt deswegen kam

es auch im Bereich juristischer Dogmatik zu einer Reflexion

über Wert und Unwert traditioneller juristischer Methodologie.

Als Beispiel hierfür ist J. Essers Buch „Vorverständnis und Methodenwahl

in der Rechtsfindung” (1970; 19722)

zu nennen. | „Vorverständnis

und Methodenwahl” |

Vorangegangen waren diesem Buch andere bedeutende

Publikationen J. Essers: – Wert und Bedeutung der Rechtsfiktionen

(1940); – Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des

Privatrechts (1956, 19904); – Wertung,

Konstruktion und Argument im Zivilurteil (1965) uam. | |

Auslösendes Moment dafür, dass derartige Bücher überhaupt

geschrieben werden konnten, war der – das juristische Selbstverständnis

immer mehr unterminierende – zunehmende wissenschaftliche Druck

seitens sozialwissenschaftlicher und philosophischer Disziplinen,

vornehmlich aber der Soziologie, auf die Vertreter der ReWi. | |

Vgl etwa: J. Habermas, Theorie und Praxis

(1971); derselbe, Zur Logik der Sozialwissenschaften (1967); derselbe, Erkenntnis

und Interesse (1971). – Etwas später erschien P. Feyerabend, Wider

den Methodenzwang (1976). – Vgl idF auch: J. Habermas, Faktizität

und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats

(1992) und derselbe, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem

Weg zu einer liberalen Eugenik? (2001). | |

| Abbildung .1: Bedeutung der RTF und

RS für die ReWi (1) + (2) |

|

Das gegenwärtige Neben- und meist Gegeneinander

von ReWi und SoWi ist wissenschaftlich unerfreulich. Was

es zunächst herzustellen gilt, ist echte Diskussionsbereitschaft.

Das bedeutet keineswegs eine Pflicht zu unkritischer und unreflektierter

Rezeption. Man sollte aber nicht – wie etwa Naucke (ein Jurist)

es tut – den SoWi vorwerfen, sie hätten der ReWi noch viel zu wenige konkrete

und konstruktive Lösungen zu bieten. Ich verweise hier nur auf die

seit Jahrzehnten vorliegenden Ergebnisse der Rechtstatsachenforschung

(RTF), deren Begründer, Eugen Ehrlich, ein Österreicher war. Er

gilt übrigens – gemeinsam mit Max Weber – auch als Begründer der

modernen Rechtssoziologie (RS). – Vgl dazu →

Rechtstatsachenforschung

| Gegeneinander von

ReWi und SoWi? |

Aus heutiger Sicht muss ich feststellen:

Obwohl Österreich mit Eugen Ehrlich den Begründer der modernen RS

und RTF hervorgebracht hat, ist es auch in den vergangenen 30 Jahren

nicht gelungen, das wissenschaftsdisziplinäre Verhältnis von ReWi

und SoWi zu verbessern. Wir haben bislang nicht einmal das Niveau

erreicht, das für Aristoteles und Theophrast (als Begründern dieser

Disziplinen und vor allem auch der europäischen ReWi in der Antike) selbstverständlich

war. – Wer an Zufälle glaubt, ist selber schuld. | |

Mancher

Vorwurf ist nämlich einerseits nur bedingt richtig und wohl zudem

– ja vornehmlich – auf die bisher mangelnde juristische Kooperationsbereitschaft zurückzuführen.

Der aufgeschlossene Jurist weiß aber mitunter doch besser, wo der

Schuh drückt, weshalb ein Zusammenwirken unverzichtbar ist. | Mangelnde juristische Kooperationsbereitschaft |

Ich habe das Problem für mich so gelöst,

dass ich bspw in meiner Habilitationsschrift: Kausalität

im Sozialrecht (Berlin, 1983 – 2 Bde) auch die SoWi eingehend

berücksichtigt und dafür eine Lehrbefugnis/Venia für „Bürgerliches Recht

samt dessen Bezügen zum Sozialrecht sowie Rechtstatsachenforschung”

erworben habe. – Ich vergebe seither Diplomarbeiten und Dissertationen

aus dem Bereich RTF. Die Habilitationsschrift selbst arbeitete ua

zahlreiche höchstrichterliche Entscheidungen auf und untersuchte

diese auch inhaltsanalytisch; vgl J. Ritsert, Inhaltsanalyse und

Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung (1972). | |

2. Wünschenswerte

Konvergenz | |

Eines ist jedoch gewiss: Die notwendige und wünschenswerte Konvergenz

von ReWi und SoWi wird durch eine, dieses Ziel nicht gebührend berücksichtigende

Studienreform vereitelt, zumindest aber in unverantwortlicher Weise

verzögert. Der vorliegende Entwurf (1973!) scheint diesen Weg zu

gehen. Studierende werden wie bisher am Beginn des Studiums ihren

Blick vornehmlich in die Vergangenheit richten müssen und auch später

keinen nennenswerten Kontakt mehr mit sowi-Disziplinen bekommen.

Man fragt die Studierenden freilich nicht, ob sie das auch so wollen,

was zumindest zweifelhaft erscheint. | |

Ich halte aber die

Rechtsgeschichte für

ein wichtiges, lehrreiches und interessantes Fach, meine jedoch,

dass sie in der juristischen Ausbildung meist nicht so eingesetzt

wird, wie sie eingesetzt werden sollte. – Persönlich habe ich immer

wieder auch rechtswissenschaftliche Arbeiten mit dem Ziel verfasst,

vertiefte Einsichten durch rechtshistorische Bezüge zu erlangen:

Vgl etwa: – Barta / Palme / Ingenhaeff (Hg),

Naturrecht und Privatrechtskodifikation (1999); – Zur Geschichte

und Entwicklung des Wohnungseigentums in Österreich, in: Havel/ Fink/ Barta, Wohnungseigentum

– Anspruch und Wirklichkeit 183 ff (1999) oder demnächst: – „Graeca

non leguntur”? – Zum Ursprung des europäischen Rechtsdenkens im

antiken Griechenland (in Vorbereitung: 2005). | |

Dem

Entwurf (des Jahres 1973) – gleiches gilt etwa für den neuen Studienplan

2001 der Innsbrucker Rechtswissenschaftlichen Fakultät – ist es

jedenfalls nicht gelungen eine sinnvolle Integration von

ReWi und SoWi – wenn man diesen Gegensatz noch beibehalten

will – vorzunehmen. Dass der Entwurf dem leider noch immer weit

verbreiteten juristischen Segregationsdenken (

legal isolationism)

entgegenkommt, zeigt ua die freundliche Aufnahme, die er in juristischen

Professorenkreisen gefunden hat. So nimmt es denn auch nicht Wunder,

dass juristische Fakultäten im Begutachtungsverfahren zu den hier

angeschnittenen Problemen wenig bis nichts zu sagen haben. | Sinnvolle Integration von ReWi und SoWi |

Das gilt grundsätzlich auch für einen anderen

wichtigen fachlichen Bezug des Rechtsdenkens: Den zur Philosophie, der

in seiner Synthese zur Rechtsphilosophie führt,

die heute wie vor 30 Jahren eine wichtige Ergänzung der ReWi darstellt.

Auch sie ist bis heute ein Stiefkind rechtswissenschaftlichen

Denkens geblieben. Vgl aber das zum Nachdenken anregende

Bändchen „Rechtsphilosophie” (2001) von Theo Mayer-Maly, der an

unserer Universität lehrt. | |

Diese Haltung des Rechtsdenkens gegenüber bestimmten sowi-Fächern

(insbesondere RS und Politikwissenschaft) hat sich im Wesentlichen

bis heute nicht geändert. Die Situation hat sich

aber insofern sogar noch verschlechtert, als mittlerweile

auch Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie neben der Rechtssoziologie

immer weiter zurückgedrängt werden und zu befürchten ist, dass diese Fächer

in absehbarer Zeit ganz verschwinden werden. – Zum Wohle der Wirtschaft,

die als sowi-Disziplin kaum Verständnis für ihre Schwesterdisziplinen

aufbringt. Das Unverständnis in juristischen Professoren- und Assistentenkreisen

ist bedauerlich gross. | |

Man hat nicht

den Eindruck, als hätten sich die „Väter” des Entwurfs auch nur

marginal an der in der BRD sehr regen Curriculum-Diskussion beteiligt;

vgl neben Grauhahn/Narr (Leviathan 1973, 90 ff) auch R. Wiethölter,

Rechtswissenschaft (1968). Die Erstellung neuer Studiengänge scheint in

der Tat – um eine Formulierung von Grauhahn/Narr zu gebrauchen –

„zur Zeit der verbliebene Rest einer universitären Reformdiskussion

zu sein, die im Hinblick auf fast alle strukturellen Probleme gestrandet

ist”. | Curriculum-Diskussion |

Es dürfte schwer

von der Hand zu weisen sein, dass die ReWi durch den offenbar immer

noch schneller werdenden sozialen Wandel verstärkt auf die Hilfe

anderer Disziplinen angewiesen ist. Aber „die” ReWi will das nicht

wahrhaben. | Sozialer Wandel |

Der andere Weg, den die ReWi seit alters

her (= römisches Recht + Rechtspositivismus) gegangen ist, ist jener

des legal isolationism, also der Abspaltung des Rechtsdenkens von

der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Er ist längst (und war von

Anfang an) überholt, was aber von der ReWi kaum bemerkt wird! So

ist der Rechtspositivismus bei uns in Österreich (auch bei vermeintlich

fortschrittlich Denkenden) immer noch (zu) hoch im Kurs. – Einen

anderen Fluchtweg bietet die „reine” Theorie, die sich die Hände

nicht durch empirische Recherche oder auch nur ein Nachdenken darüber

schmutzig oder auch nur staubig machen will. | |

Dieser

Tatsache sollte auch in der Ausbildung Rechnung getragen werden.

– Das darf aber nicht damit verwechselt werden, die ReWi

an andere Disziplinen auszuliefern. Gerade das fördert

aber nunmehr – das ist ein Schwenk in die Gegenwart – der neue Innsbrucker-Studienplan

2003 für ein eigenes „Wirtschaftsrechtsstudium”

als Diplomstudium. Dieser Studienplan zollt zwar dem gegenwärtig

in Österreich so fühlbaren konservativen Zeitgeist Tribut, zählt

aber weder die Rechtsphilosophie, noch die Rechtsgeschichte oder

die Rechtstatsachenforschung oder gar die Rechtssoziologie zu seinen

Fächern. | ReWi nicht an andere Disziplinen ausliefern |

Dem Problem ist

nicht nur durch ein verstärktes Heranziehen von Sachverständigen

beizukommen. Der Jurist / die Juristin selbst

müsste über grundlegende sozialwissenschaftliche Kenntnisse verfügen

und diese bei seiner / ihrer Arbeit einsetzen. Der Einwand, die Verwertbarkeit

sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse sei noch zu gering,

um ihr echte juristische Relevanz verschaffen zu können, verkennt

ua den künftigen möglichen Stellenwert der SoWi in der ReWi, zumal

sich der Ertrag der SoWi (im Gegensatz zu dem der ReWi?) noch gar

nicht absehen lässt. – Ein verstärkter Einsatz der SoWi im Gesetzgebungsverfahren,

überhaupt dem gesamten Bereich der Rechtspolitik, dem Strafrecht

oder der öffentlichen Verwaltung, im Handels-, Arbeits- und Sozialrecht

– um nur einige Beispiele zu nennen, wäre heute notwendiger denn

je. Das Zivilrecht könnte dadurch bspw zu einem vertieften Problem-

und exakteren Methoden- und Relevanzbewusstsein erwachen, das die

SoWi – trotz mancher Spreu – auszeichnet. Und auf dem Boden der Tatsachen

zu stehen, ist doch etwas Erstrebenswertes! | Verwertbarkeit

sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse |

Während

es im dtBMdJ seit Jahrzehnten eine Abteilung

für RTF gibt, fehlt eine solche Einrichtung in Österreich.

Die Konsequenz: Statistiken und Daten zum österreichischen Rechtswesen werden

immer spärlicher und schlechter. Es fehlt an jeder ernsthaften Aufbereitung.

Die Schwarz-Blaue-Regierung hat es geschafft, die freilich schon

bisher dürftige – „

Statistik

der Rechtspflege” aufzulassen. Die sog Privatisierung zerstörte

selbst diesen schwächlichen Ansatz einer österreichischen

Justizstatistik.

Betroffen davon ist in besonderer Weise das Zivilrecht. Wir haben

nun endgültig den Stand einer rechtstatsächlichen Bananenrepublik

erreicht. – Auch das ist kein Zufall. | Abteilung für RTF im dtBMdJ |

| |

Das dtBMdJ gibt

auch seit Jahrzehnten eine

Buchreihe „Rechtstatsachenforschung”

heraus in der viele interessante Publikationen erschienen sind,

etwa (Auswahl): | Buchreihe „Rechtstatsachenforschung” |

| |

Man darf auf der anderen Seite

aber nicht verschweigen, dass die juristische Arbeit durch

den Einsatz sozialwissenschaftlicher Methoden nicht immer

bequemer würde. Gefällte Entscheidungen und dogmatische

Konzepte würden uU leichter oder überhaupt erst nachprüfbar, die Relevanz

des Lehrstoffs verifizierbar. – Das mag mit ein Grund sein, sich

gegen eine sozialwissenschaftliche „Infiltration” zu sträuben. Es

hat überhaupt den Anschein, als müsste – immer noch – das Image

mancher sowi Disziplin von beträchtlichen emotionalen und ideologischen

Vorurteilen seitens der Juristen und der Politik gereinigt werden. | Bequeme und

willfährige Juristen? |

Man mag sich auch immer noch darüber uneins sein, ob die ReWi (auch) eine

SoWi Disziplin ist oder nicht. Bei aller Bedeutung, die

terminologischen Fragen auch in diesem Zusammenhang zukommen mag,

dürfte es letztlich auf eine gegenseitige fachliche Öffnung (und

damit eine mögliche Bereicherung) ankommen, wobei die Jurisprudenz

eher der nehmende, als der gebende Teil sein wird. Die Lektüre des

immer noch beachtlichen und interessanten Werks von Eugen Ehrlich legt

dies nahe; vgl die folgenden Literaturangaben und die Ausführungen

in → Gerechtigkeit

und Gesellschaft – Die ‚Idee’ der Gerechtigkeit als ‚Rechtsidee’

| |

| |

Ich halte auch

den möglichen Einwand gegen eine solche Annahme für nicht stichhaltig,

wonach ein Verständnis der ReWi als SoWi gegen das

Wertfreiheitsgebot von

Max Weber verstößt. Auch die SoWi kommen nämlich nicht ohne Wertungen

aus. Schon für die SoWi bedarf es demnach einer Korrektur dieser

Weberschen Forderung. – Für die ReWi kann das nur bedeuten, dass

der Rechtsanwender iwS nicht subjektive Werte in die vorgegebenen

normativen Wertungen einbringen darf; damit verbleibt und eröffnet

sich aber immer noch, durchaus unter Beachtung der Normtreue, ein flexibler,

dem sozialen Wandel Rechnung tragender, Interpretationsspielraum,

der keinen Verstoß gegen ein Wertfreiheitspostulat bedeutet. – Webers

Wertfreiheitspostulat kann heute nur als Aufforderung zu einem wissenschaftlich

bewusst offenen und realistischen Umgang mit Wert(urteil)en verstanden

werden! Andernfalls droht Wertfreiheit zur Weltfremdheit zu werden. | Wertfreiheitsgebot |

Schließlich sei noch kurz auf einen

Einwand eingegangen, der häufig von juristischer Seite (!) erhoben

wird. Man plädiert dafür keine Erörterungen mehr ernst zu nehmen,

die sich mit so allgemeinen Begriffen wie „die“ SoWi, „die“ Jurisprudenz,

„die“ Juristen, „das“ Recht, „die“ Dogmatik etcbegnügt

(Naucke, Struck). Ich glaube, dass dies letztlich nur als Vorwand

dient, um die beginnende Annäherung der beiden Disziplinen zu verhindern.

Mag es auch pauschalierend sein, von SoWi, der ReWi, der Dogmatik

etc schlechthin zu sprechen; die Verwendung dieser allgemeinen Begriffe

erfolgt aber gewiss nicht deshalb, weil man nicht wüsste, was damit

gemeint ist oder wo im juristischen Bereich sozialwissenschaftliche

Erkenntnisse gezielt eingesetzt werden könnten. Der Grund ist vielmehr

der, dass es zunächst – jedenfalls in Österreich – grundsätzlich

darum geht, den tiefen wissenschaftlichen Graben zwischen ReWi und

SoWi einzuebnen. Es gilt überkommene Vorurteile und generelle methodisch-disziplinäre

Barrieren abzubauen. Zudem, und auch das sei erwähnt, weiß man sehr

wohl, welche sozialwissenschaftlichen Disziplinen für eine mögliche Zusammenarbeit

mit der ReWi in Frage kämen. | Juristische

„Abwehrmechanismen” |

Vgl etwa die noch von F. Gschnitzer betreute

Diss. Von Jurij Fedynskyj, Rechtstatsachen auf dem Gebiet des Erbrechts

im Gerichtsbezirk Innsbruck 1937-1941 (1968). | |

Die Frage ist freilich nach wie vor die, ob die ReWi eine

solche Zusammenarbeit will. | |

: M. WeberEin Zitat

Max Webers mag abschließend

umreissen , was die ReWi von den SoWi zu erwarten hätte: | Zum Abschluss |

„Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden

zu lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und – unter Umständen

– was er will.” – Aus: Die ‚Objektivität’ sozialwissenschaftlicher

Erkenntnis (1904), abgedruckt in: M. Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche

Analysen, Politik 186 ff/190 (1986). | |

Aber wäre es nicht schon sehr viel, wenn die ReWi wüsste,

was sie tut, kann und was sie will? | |

| Abbildung .2: Große RS und RT-Forscher

(1) bis (5) |

|

| |

Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch unser neuer Innsbrucker-(Diplom)Studienplan

2001 die Chance einer angemessenen Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher

Fächer nicht genützt hat. (Nur mit Glück konnten 2 Stunden Rechtsphilosophie

gerettet werden, zumal immer mehr Kollegen diese für überflüssig

halten. Angeblich entspricht das dem Zeitgeist. – Allein, der Weg

in Richtung „Fachhochschule” erscheint vorprogrammiert. Das gilt

allerdings nicht nur für Innsbruck.) Weder die RS, noch die RTF,

noch anderes (zB Rechtspolitik, Legistik, Kautelarjurisprudenz)

wurden gebührend berücksichtigt. | |

II.

Rechtstatsachenforschung | |

| |

| |

Der (Alt)Österreicher Eugen Ehrlich (1862-1922)

– er stammte aus Czernowitz/Bukowina und war dort Professor für

römisches Recht und blieb hier bis zu seinem Tod – gilt neben Max Weber (1864-1920) als Begründer

der modernen Rechtssoziologie/RS und der Rechtstatsachenforschung/RTF;

mag auch der Terminus Rechtstatsachenforschung nicht von ihm, sondern

von Arthur Nussbaum

(1877-1964) stammen, der jedoch nur als Epigone angesehen werden

kann. Ehrlich sprach vor allem vom „lebenden Recht” und stellte

dieses dem (oft toten oder doch viel weniger bedeutsamen) Gesetzesrecht

gegenüber. Er sprach aber – interessant für die künftige Bezeichnung der

Disziplin – bereits von „juristischen Tatsachen” („Über Lücken im

Recht”). Inhaltlich hatte Ehrlich die neue Disziplin bereits vollständig

aufbereitet, ehe andere ihm folgten. – Für Ehrlich war die RTF die

praktisch-empirische Seite der RS. | Eugen Ehrlich |

Überzeugend

die verschiedenen Publikationen von M.

Rehbinder und Th.

Raiser,

Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland 94 ff (19994).

– In der Literatur kam es dagegen zu Ausgrenzungen Ehrlichs und

wissenschaftsgeschichtlichen Verzeichnugen zugunsten Nussbaums;

vgl etwa Büllesbach, in: Kaufmann/Hassemer (Hg), Einführung in die

Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 453 ff (19946)

und insbesondere in: Chiotellis/Fikentscher (Hg), Rechtstatsachenforschung

1 und 78 ff (1985). | Wissenschaftshistorische Verzeichnungen |

Ehrlich gründete

bereits 1910 ein Seminar für „Lebendes Recht”,

das jedoch mit keinerlei finanziellen Mitteln ausgestattet wurde.

– Seine Arbeitsschwerpunkte waren neben der Rechtsgeschichte,

das geltende Privatrecht und die Grundlagen und -fragen des Rechtsdenkens

und der Rechtswissenschaft. Früh warb er in noch

heute interessanten Publikationen für seine Ideen;

vgl „Soziologie und Jurisprudenz” (1906), „Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts”

(1906), „Die Erforschung des lebenden Rechts” (1911), „Ein Institut

für lebendes Recht” (1911), „Das lebende Recht der Völker der Bukowina”

(1912) und vor allem in seiner umfassenden, 1913 erschienenen, „Grundlegung

der Soziologie des Rechts”. | Lebendes Recht |

| Abbildung .3: Eugen Ehrlich: Porträt

(1) bis (9) |

|

1. RTF – Empirischer

Teil Rechtssoziologie | |

Während die RS sich zum

Ziel setzt, die Zusammenhänge von Recht und Gesellschaft im Großen wie

im Kleinen aufzuhellen, geht es der RTF darum, einerseits aufzuzeigen

wie das geltende Recht samt seinen Methoden „lebt” – also bspw aufzuklären,

ob und wie bestimmte Normen angewandt werden oder nicht, ob sie

angenommen werden oder nicht – und andrerseits, darauf aufbauend,

die gewonnenen faktisch-normativen Einsichten für die Kautelarjurisprudenz,

die Legistik, Dogmatik und insbesondere auch die Rechtspolitik zu

verwenden. Beide Disziplinen dienen somit einem besseren Verständnis

des Rechts und seiner Wirkung indem das Recht und seine Erscheinungsformen als

Teile von Kultur und Gesellschaft verstanden werden. Dies ist keineswegs

so selbstverständlich wie es vielleicht erscheinen mag, haben doch

bspw – wenn auch in unterschiedlicher Weise – sowohl das römische

Recht, als auch der Rechtspositivismus versucht, das Recht von seinen

gesellschaflich-kulturellen Wurzeln zu trennen und es als autonome

Disziplin in splendid isolation zu etablieren; legal isolationism.

Ein solches Verständnis wird aber dem Recht und seinen vielfältigen gesellschaftlichen

Aufgaben nicht gerecht. | RS und RTF |

Ehrlich ging

es bei der Erforschung des lebenden Rechts um eine empirische

Ergänzung der RS. Wie M. Rehbinder betont, sollten die

RTF und die soziologische Jurisprudenz Ehrlichs RS vervollständigen: | RTF: Ergänzung der RS |

„Ohne sie wäre die Rechtssoziologie zu einem

Elfenbeinturm-Dasein verurteilt.” | |

Wie nach der späteren, bildhaften Unterscheidung

von Roscoe Pound, ging

es schon Ehrlich darum, nicht nur das „law in the books”,

sondern das „law

in action” zu untersuchen und zu erforschen. Ehrlich schrieb in

dem 1911 in den JBl veröffentlichten Aufsatz „Ein Institut für lebendes Recht”: | law in the books und

law in action |

„Ein Blick in das Rechtsleben zeigt, dass

es ganz überwiegend nicht vom Gesetz, sondern von der Urkunde beherrscht

wird. Das ganze nachgiebige Recht wird vom Urkundeninhalt verdrängt.

In den Ehepakten, Kauf-, Pacht, Baukredit-, Hypothekardarlehensverträgen,

in den Testamenten, Erbverträgen, Satzungen der Vereine und Handelsgesellschaften, nicht

in den Paragraphen der Gesetzbücher muß das lebende Recht gesucht

werden.” (Hervorhebung von mir) | |

Ehrlichs Konzept des „lebenden Rechts”,

das stark vom Rechtsleben der Bukowina beeinflusst ist, fand große

internationale Beachtung. Am wenigsten konnte sich jedoch der deutschsprachige Rechtsraum

mit Ehrlichs Denken anfreunden. Zu stark waren hier reine Dogmatik,

Theorielastigkeit und rechtspositivistisches Gedankengut verbreitet. | Konzept des

„lebenden Rechts” |

| |

Die RTF fragt auch

danach: Was sind die Tatsachen auf denen das Recht aufbaut? Wie

wird Recht eingesetzt, angewandt, verstanden? Aber auch: Welche

gesellschaftlichen Fakten „setzt” das Recht? – Die Antwort ist gerade

für einen aufgeklärten juristischen Standpunkt schwieriger, als

es erscheinen mag, wie einige Stichworte und Gegensatzpaare veranschaulichen

mögen: | Fragen der RTF |

Naturrecht versus Rechtspositivismus, Sein

und Sollen sowie die daraus abgeleitete Einteilung in Seins- und Sollenswissenschaften,

das Verhältnis von Recht und Gesellschaft, legal isolationism uam.

– Schon Platon erwähnt in seinen „Nomoi”/Die Gesetze, dass ein Gesetzgeber,

der seine Sache ernst nimmt, auch gewisse natürliche Gegebenheiten

und Fakten berücksichtigen müsse: Land und Klima, Binnen- oder Seelage

eines Landes, Wind, Wetter, Geographie, aber auch die Charaktereigenschaften

der Menschen, das Verhältnis der Geschlechter, die politischen und

historischen Rahmenbedingungen (Ausformungen) von Freiheit und Gleichheit,

menschliche Altersgruppen und Zustände (Alte, Schwache, Kinder,

Jugendliche) etc. Heute kennen wir verschiedenste Schutznormen/-einrichtungen:

etwa das Arbeitsrecht, die Adoptionsregeln, KSchG und MRG, PHG oder

Sachwalterschaft, Patientenvertretung und UbG. | |

Vorgegebene Rechts-Tatsachen finden sich demnach in jeder

Rechts-Ordnung und die bunte Vielfalt darauf aufbauender rechtlicher

Lösungen ist auch auf die unterschiedlichen Tatsachen-Voraussetzungen

von Rechtsregeln zurückzuführen. Freilich auch auf die

aus historischen und anderen Gründen unterschiedlich gewachsenen

Rechtskulturen,

denen Ehrlich ebenfalls sein Augenmerk schenkte. | |

Es kann demnach kein Zweifel bestehen, dass Fakten existieren

von denen das Recht auszugehen, die es angemessen zu berücksichtigen

hat, will es seiner Aufgabe gerecht werden. – Neben den unmittelbar

auf der „menschlichen Natur” beruhenden Tatsachen existieren jene

anderen, die durch den Umgang der Menschen miteinander und mit dem

Recht entstehen: Die RTF interessiert sich auch dafür – übrigens

seit der griechischen Antike (Aristoteles, Theophrast), welche Verträge geschlossen

werden, was ihr Inhalt ist, wie die Verfassungen verschiedener Staaten

beschaffen sind, wie und welche Urteile und Bescheide gefällt, wie

Verkehrssitten, Gewohnheitsrecht, rechtlich relevante Sitten beschaffen

sind und festgestellt werden können uvam. Dazu kommt schon bei den

Griechen, die immer wieder diskutierte Frage, ob die Regeln von

Gesellschaften (Recht) sich an der Natur und ihren Gesetzen zu orientieren

haben; sog Nomos-Physis-Problem. – Es wurde daher immer wieder auch

in der Neuzeit danach gefragt, „ob das Recht nach Naturgesetzen

lebt”; vgl F. Gschnitzer, in: FGL 419 ff (1945/1993). | |

| Abbildung .4: Zum Begriff „Rechtskultur”

(1)-(3) |

|

Die

Lebensferne des Rechtsdenkens stellt/e immer wieder ein Problem

dar. – Die RTF lehrt uns daher auch, dass die Bereiche von Sein

und Sollen keinesfalls, wie das der „Reinen Rechtslehre” vorschwebte,

völlig getrennt und nicht aufeinander bezogen verstanden werden

dürfen. Das zeigt schon die einfache Beobachtung, dass rechtliches

Beurteilen zwischen der Seins- und Sollensebene hin- und herpendelt,

bspw von einer der Seinsebene angehörenden (Rechts)Verletzung ausgeht, diese

rechtlich bewertet und die darauf folgende sanktionierende Sollensanordnung

idR das Ziel verfolgt, erneut eine Änderung des Seinszustands herbeizuführen.

– (Rechts)Empirie fördert zudem das Relevanzempfinden und die Erkenntnisqualität

obendrein. Das wussten schon die Schöpfer der europäischen Rechtswissenschaft:

Platon, Aristoteles und Theophrast. | Lebensferne des Rechtsdenkens |

| |

Die wichtige empirische

Orientierung der RTF dient durch Daten-

und Faktenaufbereitung etwa der Bundes- und Landesgesetzgebung,

aber auch der Politik, Interessenvertretungen und natürlich

auch der Wissenschaft etc. Allgemein können besonders

Rechtspolitik und

Legistik erwähnt

werden. – Der beklagenswerte Zustand des österreichischen Justizstatistikwesens

zeigt uns, wie notwendig eine solide RTF wäre; vgl schon Pkt I.

Der RTF bedürfen aber auch das Rechtsberatungswesen, viele Interessenverbände

sowie Forschung und Wissenschaft, letztere um ihrer kritischen Rolle

gerecht werden zu können. Fehlt die Faktenbasis, die Zahlen, lassen

sich Relevanzaussagen kaum oder überhaupt nicht treffen. Argument

steht dann oft gegen Argument und auch das bessere gewinnt nicht

jene Kraft, die es faktengestützt erlangen könnte. – Der bislang geübte

weitgehende Verzicht von Rechtsdogmatik und (Rechts)Politik auf RTF ist

leider kein zufälliger. RTF vermag Praxis zu erkennen, und zwar

in positiver wie in negativer Hinsicht; wodurch Fehlentwicklungen

rechtzeitig erkannt und beseitigt werden könn(t)en. – RTF ist demnach

auch ein Mittel um Theorie und Praxis einander anzunähern. | Verzicht auf RTF? |

Eugen Ehrlich war sich seiner Pionierstellung

bewusst. In seinem Aufsatz „Soziologie des Rechts” (1913/14) führt

er aus: | Pionierstellung

Eugen Ehrlichs |

„Ich arbeite fast überall auf jungfräulichem

Boden, musste mir oft genug selbst mit der Axt den Weg durch die Dickichte

bahnen; es fehlte an Material, an Vorarbeiten, an Literaturnachweisen;

um nur eine Übersicht über den Stoff zu gewinnen, musste ich fast

alle europäischen Sprachen erlernen und weite Reisen unternehmen.

Aber der Grund dürfte gelegt sein, und wenn darauf zum Teile nur

ein Notbau ausgeführt werden konnte, es werden sich wohl recht bald

andere finden, die den Ausbau im einzelnen übernehmen werden.” | |

Wichtig war Ehrlich

auch die Rolle von RTF und RS für den

Rechtsunterricht.

So wie es Ziel seiner wissenschaftlichen Arbeit war, die Rechtswissenschaft und

die

Rechtspraxis zu

verbessern, hoffte er auch den Lehrbetrieb anregen

und interessanter, lebens- und praxisnäher gestalten zu können.

– Dazu findet sich ein schöner Beleg in seinem Aufsatz „Die Erforschung

des lebenden Rechts” aus dem Jahre 1911: | Rechtsunterricht |

„Es ist bekannt, dass an einigen großen

Universitäten Deutschlands und Österreichs die Hörsäle der juristischen, oder

wie sie in Österreich heißt, der rechts- und staatswissenschaftlichen

Fakultät die eingeschriebenen Hörer gar nicht zu fassen vermöchten.

Trotzdem hat man sie gewiss nur sehr selten überfüllt gesehen. Dem

angehenden Juristen hat eben eine gütige Fee die Fähigkeit in die

Wiege gelegt, die Vorlesungen in seiner Abwesenheit zu hören. Es

gibt kaum ein Gebiet des höheren Unterrichts, wo sich eine solche

Erscheinung annähernd in demselben Masse wiederholte. Im allgemeinen

geizt der Mediziner, der Techniker, der Philosoph nach jedem kostbaren

Tropfen des Wissens, das er sich an der Lehranstalt zu beschaffen

vermag: an der juristischen Fakultät hat der akademische Lehrer

nicht selten das Gefühl, dass ihm seine Hörer einen Gefallen zu

erweisen glauben, wenn sie in seine Vorlesung kommen. Dass der Unterricht

unter solchen Umständen, wenn man von einer kleinen auserlesenen

Schar absieht, keinen glänzenden Erfolg zeitigen kann, ist freilich

zweifellos: ohne werktätige Teilnahme des Schülers kann bekanntlich

der beste Lehrer nicht viel leisten.” – Usw. | |

3. Gesetzliches

und gesellschaftliches Recht | |

Ehrlichs

Forschungen gingen von der Einsicht aus, dass gesetzliches und gesellschaftliches

Recht nicht (immer) übereinstimmen. Das Recht nach dem die Menschen

leben ist oft ein anderes, als das des Gesetzgebers. – Das hat viele

Gründe. Unter anderem den, dass die Gesetze die gesellschaftliche

Wirklichkeit nur unvollkommen und lückenhaft erfassen, was RTF zu

bessern vermag. Dazu treten – für das Rechtsleben und seine Qualität

iSv Lebensverbundenheit – wichtige Verweisungen des Gesetzes auf

ausserrechtliche Normen; vgl § 879 ABGB oder § 242 dtBGB oder §

346 HGB uam. Aber auch klare Gesetzesbefehle bleiben mitunter totes

Recht. Man denke an die Nichtanwendung der §§ 16 ff ABGB bis etwa

1970 für den Bereich des Persönlichkeitsschutzes. Und noch heute

gibt es Juristen, die das nur zögerlich zur Kenntnis nehmen. Wie

zu Zeiten Savignys und Ungers. | |

Man denke auch an das Verständnis der §§

308, 339 oder 364a ABGB oder die Annahme eines dritten Falles der Übergabe

durch Erklärung in § 428 ABGB, der eigentlich aus dem preußischen

ALR stammt. Auch das für Laien kaum zugängliche Verständnis des

§ 429 ABGB (Versendungskauf) gehört hierher, das den Gesetzestext

ins Gegenteil verkehrt. Vgl auch die restriktive Auslegung des §

879 Abs 1 ABGB, das Verständnis der §§ 871, 872 ABGB, die Rspr-Änderung

des § 956 ABGB (Schenkung auf den Todesfall), die aus § 1319 ABGB

gewonnene Analogie auf „Gewachsenes” oder das allzu einengende Verständnis

des wechselbezüglichen Testaments durch die Judikatur. Ganz zu schweigen

davon, dass ganze Rechtsinstitute außergesetzlich entwickelt wurden

und Tag für Tag angewendet, aber vergeblich im Gesetzbuch gesucht

werden. Das gilt für den Eigentumsvorbehalt, die cic, den Wegfall/die

Störung der Geschaftgrundlage uam. | Das Gesetz enthält

nicht alles |

Für Ehrlich war daher die RS die wahre

Rechtswissenschaft. Er übte Kritik an der positivistischen Jurisprudenz

und monierte, wie erwähnt, dass diese das Wesen und die Wirklichkeit

des Rechts nicht wirklich erfasse. Daher ist die herkömmliche ReWi

für ihn eigentlich keine Wissenschaft, sondern blosse Technik und

handwerkliche Kunstlehre für Juristen. – Die RS dagegen erforsche das

Recht als gesellschaftliche Erscheinung, seinen Entstehungs- und

Entwicklungs- sowie seinen Anwendungsprozess. – Daher ist die Jurisprudenz

für ihn auch eine Gesellschafts- oder Sozialwissenschaft; Grundlegung

der Soziologie des Rechts (1913). | RS – wahre

Rechtswissenschaft |

Zur Feststellung des „lebenden Rechts”

dienen

induktive

Methoden der empirischen Sozialforschung: Fragebogen, verschiedene

Arten des Interviews, die Sammlung und Auswertung von Urkunden,

Vertragsformularen, Entscheidungen/Urteilen etc und deren Inhaltsanalyse, aber

auch historisches und zu vergleichendes Material. | Anwendung

induktiver Methoden |

Das

Fruchtbarmachen induktiver Methoden für die Wissenschaft verdanken

wir

Aristoteles,

der aber alles andere als ein Fliegenbeizähler war. Ziel induktiver

wissenschaftlicher Methoden war schon für ihn das Erkennen des Allgemeinen

(im Besonderen) und das wissenschaftliche Aufbereiten von Erfahrungswerten.

– Aristoteles und

Theophrast unternahmen

nicht nur im Bereich der Naturwissenschaften, sondern auch in der

eben erst (durch diese Untersuchungen) geschaffenen griechischen

Rechtswissenschaft umfangreiche empirische Untersuchungen, die von (rechts)geschichtlichen

und (rechts)vergleichenden Betrachtungen begleitet wurden. So untersuchte

Aristoteles bspw 158 griechische Polisverfassungen mit dem Ziel,

die „beste” Verfassung aufzeigen zu können. (Es darf daran erinnert

werden, dass noch heute das Ziel der Rechtsvergleichung in der Suche

nach der „besten” oder doch „besseren” Lösung/en liegt.) Theophrast

erforschte in einer Parallelstudie den Kaufvertrag und die verwendeten Sicherungsmittel

in den griechischen Poleis; insbesondere auch den Kreditkauf. Leider

ist diese wertvolle Studie Theophrasts, mit der die griechische

Privatrechtswissenschaft beginnt, fast vollständig verloren gegangen. | Aristoteles: Schöpfer der wissenschaftlichen Induktion |

Weil

der übliche Rechtsbegriff, der sich idR nur auf

das Gesetzesrecht bezieht, nicht ausreicht, unterscheidet Ehrlich

drei Arten von Recht: |

Ehrlichs Rechtsbegriff umfasst 3 Arten von Recht |

| • (1) Gesellschaftliches

Recht, als die Organisationsregeln der menschlichen Verbände

und deren innere Ordnung; hierher gehören Familie, Vereins- und

Gesellschaftsrecht, RAO, NotO etc. | |

| • (2)

Juristenrecht: Das sind die Entscheidungsnormen/Rechtssätze

und das Verfahrensrecht nach denen die Gerichte Streitigkeiten schlichten

und Anwälte und Notare etc ihre Tätigkeit orientieren. | |

| • (3) Staatliches Recht: Das

sind die Rechtsvorschriften für Polizei, Militär, die Steuergesetze sowie

die Mittel sozialer Gestaltung. | |

Ehrlich schätzt insgesamt die Macht des Staates, sein gesatztes

Recht durchzusetzen, realistisch, gering ein. | |

Den Juristen schreibt

Ehrlich eine bedeutende gesellschaftliche Funktion zu; und zwar

den Richtern, den Vertretern der Rechtswissenschaft, den Anwälten,

den Kautelarjuristen (zB Notaren, Beratungswesen von Kammern, Gewerkschaften,

Vereinen), also all jenen, die später mit dem Begriff des sog Rechtsstabes

bezeichnet wurden. – Den Juristen obliegt es nach Ehrlich auch zwischen

den drei Arten des Rechts zu vermitteln, ihre Regeln zu verflechten

und allenfalls umzuformen. – Gerechte Lösungen zu schaffen ist nach

Ehrlich eine hohe Kunst. Dazu folgender schöner Beleg aus Ehrlichs

Feder: | Bedeutende gesellschaftliche Funktion der Juristen |

„Denn die Gerechtigkeit beruht

zwar auf gesellschaftlichen Strömungen, aber sie bedarf, um wirksam

zu werden, der persönlichen Tat eines Einzelnen. Sie ist darin am

ehesten der Kunst vergleichbar. Auch der Künstler schöpft sein

Kunstwerk, wie wir heute wissen, nicht aus seinem Innern, er vermag

nur das zu formen, was ihm von der Gesellschaft geboten wird; aber

ebenso wie das Kunstwerk, obwohl ein Ergebnis gesellschaftlicher

Kräfte, doch erst vom Künstler mit einem Körper bekleidet werden

muss, so braucht auch die Gerechtigkeit eines Propheten, der sie verkündet;

und wieder gleich dem Kunstwerk, das, aus gesellschaftlichem Stoffe

geformt, vom Künstler den Stempel seiner ganzen Persönlichkeit erhält,

verdankt die Gerechtigkeit der Gesellschaft nur ihren rohen Inhalt,

ihre individuelle Gestalt dagegen dem Gerechtigkeitskünstler, der

sie gebildet hat. Wir besitzen weder eine einzige Gerechtigkeit

noch eine einzige Schönheit, aber in jedem Gerechtigkeitswerk ist

die Gerechtigkeit, ebenso wie aus jedem wirklichen Kunstwerk die

Schönheit zur Menschheit spricht. Die Gerechtigkeit, so wie sie

in Gesetzen, Richtersprüchen, literarischen Werken individuell gestaltet

wird, ist in ihren höchsten Äußerungen das Ergebnis genialer

Synthese der Gegensätze, wie alles Großartige, das je geschaffen

worden ist.” (Grundlegung der Soziologie des Rechts, 1913: Hervorhebungen

von mir) – Damit gibt sich Ehrlich als Vertreter der griechischen

Mesoteslehre (Solon, Platon, Aristoteles), also der Lehre von der

„Mitte” zu erkennen. | |

4. Ehrlichs

Methodenkritik | |

Sein

Wissenschaftsverständnis ließ Ehrlich auch die herrschenden Rechtsanwendungsmethoden seiner

Zeit und insbesondere den Rechtspositivismus kritisieren. Seine

Verwurzelung in der österreichischen (Privat)Rechtsordnung war dabei

prägend. Bedauerlicher Weise ist sein fertiggestelltes (Grundlagen)Werk

zu diesem Fragenkreis – es handelte sich um die überarbeitete und

beträchtlich erweiterte Fassung seiner Programmschrift: „Freie Rechtsfindung

und freie Rechtswissenschaft” von 1903 (dazu gleich mehr) – verloren

gegangen. Sie trug den Titel: „Theorie der richterlichen Rechtsfindung”,

was mE dem, was Ehrlich uns vermitteln wollte, gerechter wird als

der alte Titel, und enthielt auch Ausführungen über die Methoden

und Ergebnisse seiner empirischen Rechtsforschungen; vgl M. Rehbinder,

„Einleitung” zu „Recht und Leben” 7. Dieses Verständnis Ehrlichs wurde

später von R. Dworkin (übernommen? und) fortgeführt. Es wurzelt

signifikant in der österreichischen Rechtsordnung. | „Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft” |

Ehrlich wurde mit

der eben erwähnten Programmschrift zum Begründer und einem der geistigen Galionsfiguren

der sog

Freirechtsschule,

der neben ihm insbesondere auch Hermann

Kantorowicz (1877-1940),

Ernst

Fuchs (1859-1929)

und Hermann

Isay (1873-1938)

angehörten. | Freirechtsschule |

Kritisiert

wurde von der Freirechtsbewegung vor allem das Dogma des Rechtspositivismus

von der

Lückenlosigkeit der Rechtsordnung und

der daraus abgeleiteten Behauptung, die Rechtsordnung halte für

jeden „Fall” bereits eine Lösung bereit, weshalb der Richter bloß

korrekt zu subsumieren brauche; Subsumtionsautomat. – Demgegenüber

betonte Ehrlich, dass der Richter nicht bloß „la bouche, que prononce

la parole de la loi” (Montesquieu) sei, sondern ein eigenverantwortliches Organ

der Rechtsanwendung und Rechtsfortbildung. | Kritik am Dogma der Lückenlosigkeit der Rechtsordnung |

Diese Position Ehrlichs wurzelt im Verständnis

des § 7 ABGB, der von Karl Anton von Martini gegen beträchtliche Widerstände

in den Jahren 1792-1796 durchgesetzt worden war; vgl dazu ua meine

Ausführungen, in: Barta/Palme/Ingenhaeff (Hg), Naturrecht und Privatrechtskodifikation

71 ff (1999). Ehrlichs Orientierung am ABGB wurde gerade von deutschen

Betrachtern übersehen. Falsche und unberechtigte Kritik an Ehrlich

und der Freirechtsschule war die Folge. Der Vorwurf, sie hätte eine

arbiträre Rspr ohne jede Bindung an das Gesetz gefordert, ist aber

falsch. Ehrlich forderte im Gegenteil vom Richter Gesetzestreue,

sofern sich ein Fall aus dem Gesetz entscheiden lasse und vertrat

– wie das ABGB – die Meinung, dass der Richter nur bei Vorliegen

einer Lücke ohne explizite gesetzliche Grundlage jedoch „im Geiste

des bestehenden Rechtes” entscheiden dürfe; vgl „Über Lücken im

Rechte”, in: „Recht und Leben” 80 ff. Auch hier nahm er also keine

normativ ungebundene richterliche Freiheit an, sondern eine iSd ABGB

mittelbar an den Regelungsgehalt des Gesetzes und der Rechtsordnung

(ABGB: „natürliche

Rechtsgrundsätze”) gebundene Entscheidungskompetenz des Richters.

Diejenigen, die Ehrlichs vielleicht nicht ganz glücklich bezeichnete

„freie“ Rechtsfindung und „freie“ Rechtswissenschaft kritisieren,

nehmen für sich oft viel größere Freiheiten in Anspruch, als dies

Ehrlich je in den Sinn gekommen wäre. | Falsche und unberechtigte Kritik

an der

Freirechtschule |

Ehrlich betonte, in der österreichisch-naturrechtlichen

Tradition K. A. v. Martinis stehend, die

schöpferische Richterpersönlichkeit.

Dies auch uH auf England, die USA und Rom. (Das historisch grundlegende

griechische Rechtsdenken bezog er als Römischrechtler nicht in seine

Forschungen ein.) Er schränkte aber zusätzlich ein, wenn er ausführt:

„Die freie Rechtsfindung ist konservativ wie jede Freiheit, denn

Freiheit bedeutet eigene Verantwortung, Gebundenheit wälzt die Verantwortung

auf andere ab.” – Fragen kann man vielleicht, ob eine solche Haltung

das epiteton ornans „konservativ” verdient. | |

Ehrlichs

fundierte und leidenschaftliche (Methoden)Kritik stieß auch auf

die Ablehnung manches Rechtsdogmatikers und der Schuljurisprudenz

sowie – vor allem – des Rechtspositivismus. Es kam ua zu einer eingehenden Kontroverse

mit dem Rechtspositivismus in der Person Hans Kelsens: Vgl

ARSP (Archiv für Rechts- und Sozialpolitik) 1915, 839 (Kelsen);

ARSP 1916, 844 (Ehrlich); ARSP 1916, 850 (Kelsen-Replik); ARSP 1916/17,

609 (Ehrlich-Duplik) und ARSP 1916/17, 611 (Kelsen-Schlusswort). | Kontroverse mit Kelsen |

Inhaltlich richtete sich Ehrlichs

soziologische

Jurisprudenz samt Freirechtsbewegung aber nicht nur gegen

den Rechtspositivismus, sondern auch gegen die im 19. Jahrhundert

starke

Begriffsjurisprudenz,

der es – cum grano salis – um die Ableitung/Deduktion von Rechtssätzen

aus Begriffen (wie Rechtsgeschäft oder juristische Person) ging.

Aus der Existenz solch’ normativer Begriffe wurden weitere rechtlich

relevante Konsequenzen logisch abgeleitet. G. F.

Puchta (1798-1846),

der Nachfolger F. C. v.

Savignys (1779-1861) in der

Führung der Historischen Rechtsschule, B.

Windscheid (1817-1892)

und der jüngere R. v.

Ihering (1818-1892) waren ihre Hauptvertreter.

Begriffe wurden hierarchisch gegliedert, was Puchta „Genealogie

der Begriffe” nannte und Ihering meinte: „Die Begriffe sind produktiv,

sie paaren sich und zeugen neue.” (Geist des römischen Rechts, Bd

I und II, 1866²/1869²). Berühmt-berüchtigt ist Iherings starres

Festhalten an der Verschuldenshaftung noch zu einer Zeit, für welche

die gewerblich-industrielle Entwicklung längst eine effiziente Gefährdungshaftung

benötigte. (Der entscheidende Fortschritt kam daher nicht durch

die Rechtsdogmatik des gemeinsamen Zivilrechts, die in dieser sensiblen

gesellschaftlichen Phase – mangels adäquater Orientierung am gesellschaftlich

Erforderlichen – versagt hatte, sondern durch helle Köpfe der Bismarckadministration.)

Iherings pseudowissenschaftlich an die Naturwissenschaften angelehnte

Formulierung lautete: | Kritik an der

Begriffsjurisprudenz |

„Nicht der Schaden verpflichtet zum Ersatz,

sondern die Schuld – ein einfacher Satz, ebenso einfach wie der

des Chemikers, dass nicht das Licht brennt, sondern der Sauerstoff

der Luft.” | |

Dem fügte der damals methodisch noch verblendete Ihering,

die Quelle seiner Erkenntnis nennend hinzu: | |

„… das Römische Recht führte mich über sich

selbst hinaus, indem es mir Gedanken von allgemein gültiger Wahrheit

entgegenbrachte.” | |

| |

Das Programm der Begriffsjurisprudenz war

aber insgesamt nicht so reaktionär wie das mitunter dargestellt

wird, aber ihre gesellschaftsfernen logisch-konstruktivistischen

Annahmen bedurften der Korrektur. Ihre Entstehung war wohl auch

eine Folge der in Deutschland fehlenden Kodifikation und der Weigerung

der politisch wie universitätsorganisatorisch starken Historischen Rechtsschule,

Konsequenzen aus der gesellschaftlichen Entwicklung für das Recht

zu ziehen. (Daraus ließe sich manches lernen!) | |

Ihering wandte

sich später von dieser Position ab und ironisierte sie sogar in

seinem Werk „Scherz und Ernst in der Jurisprudenz” (1884); vgl auch

sein Werk „Der Kampf um’s Recht” (1872). Hauptwerk der späteren

Schaffensperiode Iherings ist „Der Zweck im Recht” (2 Bde: 1877/1883), womit

Ihering zum Ahnherrn der

Interessenjurisprudenz wird,

als deren Vertreter Philipp

Heck (1858-1943),

Heinrich

Stoll (1891-1937)

und Rudolf

Müller-Erzbach (1874-1959)

gelten. Diese neue methodisch-theoretische Orientierung bedeutet

auch eine Öffnung des Rechts- und Zivilrechtsdenkens in Richtung

Gesellschaft und der sie bestimmenden Kräfte, worin ein erster Ansatz in

Richtung soziologische Jurisprudenz liegt. | Interessenjurisprudenz |

| Abbildung .5: Eugen Ehrlich: Freirechtsschule

(1) bis (3) |

|

5. Zur Bedeutung Eugen Ehrlichs | |

Die praktische Wirkung von Ehrlichs Kritik

an der Rechtswissenschaft seiner Zeit war beachtlich. Und sie war

– wie erwähnt – im nichtdeutschsprachigen Ausland noch viel größer

als in Deutschland und Österreich. In seiner – und damit der österreichischen

– Tradition stehen nicht nur die RS und die RTF,

sondern – zum Teil fast unbemerkt – auch die noch heute existente

und anerkannte Interessenjurisprudenz samt neueren

Methodenlehren (J. Esser, K. Larenz, W. Fikentscher; in

den USA weist das Denken R. Dworkins in Bezug auf dessen Verständnis

der Rechtsanwendung eine starke Affinität auf) und die moderne Rspr,

für die Lückenfüllung und moderate richterliche Rechtsfortbildung

selbstverständlich geworden sind. – Man sollte dabei nicht übersehen,

wie modern die Konzeption des ABGB in ihrer harmonischen Verschränkung

von Auslegung und Lückenfüllung von Anfang an gewesen ist und welch’

unfruchtbare Auseinandersetzungen Österreich dadurch erspart blieben.

„Bekämpft” werden musste in Österreich – neben dem Rechtspositivismus

– „nur” die Historische Rechtsschule, deren österreichischer Vertreter

J. Unger war; dazu → KAPITEL 4: Die

Persönlichkeitsrechte:

Persönlichkeitsrechte. | |

Dass es in

Österreich bislang weder ein (Universitäts)Institut, noch im BMfJ

eine Abteilung für RTF gibt, gereicht unserem Land nicht zur Ehre.

– Ein

Eugen-Ehrlich-Institut mit

einem adäquaten Aufgabenbereich ist überfällig. Die Politik ist

aufgerufen, dies so rasch wie möglich nachzuholen. Vgl auch das

unter Pkt I Gesagte. | Eugen-Ehrlich-Institut |

| Abbildung .6: Max Weber: Porträt

(1) bis (6) |

|

| Abbildung .7: Max Weber: Vertragsfreiheit (1) bis (10) |

|

| Abbildung .8: Max Weber: Methode

(1) + (2) |

|

| Abbildung .9: Max Weber: Konzept des „Idealtypus” (1) bis (4) |

|

| Abbildung .10: Max Weber: Werturteilsfreiheit

(1) bis (5) |

|

| Abbildung .11: Arthur Nussbaum: 1877-1964 (1) bis (3) |

|

| Abbildung .12: Arthur Nussbaum: Pogramm

der RTF (1) bis (6) |

|

| Abbildung .13: Was will die RTF? |

|

| Abbildung .14: Wichtigste Anwendungsbereiche

der RTF (1) + (2) |

|

| Abbildung .15: Aristoteles und Theophrast |

|

| Abbildung .16: Methoden der RTF (1)

bis (10) |

|

| Abbildung .17: ”Kausalität im Sozialrecht” (1) bis (5) |

|

| Abbildung .18: Judikaturanalyse (1)

bis (6) |

|

| Abbildung .19: RTF und Altenrecht – zusammengestellt von M. Ganner (1) bis

(23) |

|

| Abbildung .20: J.

Fedynskyj, Rechtstatsachen auf dem Gebiete des Erbrechts im Gerichtsbezirk

Innsbruck 1937-1941 (1968) – zusammengestellt von F. J. Giesinger

(1) bis (13) |

|

| Abbildung .21: Rechtstatsachen im

Organtransplantationswesen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– zusammengestellt von Elmar Sebastian Hohmann (1) bis (51) |

|

6.

Statistisch-rechtstatsächliche

Hilfsmittel | |

Hier sollen nur einige kurze weiterführende Hinweise gegeben

werden, was trotz der

Justiz-Daten-Misere in Österreich ”gefunden”

werden kann. Ich beschränke mich dabei auf eine Internetdarstellung,

weil das Angebot wahrlich keine Bäume ausreißt: | |

| Abbildung .22: Statistische Hilfestellungen

in Österreich |

|

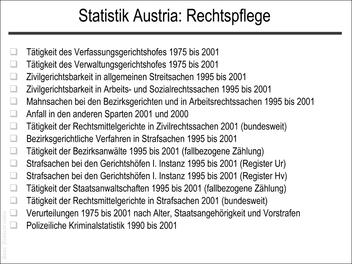

| Abbildung 18.23: Statistik Austria: Rechtspflege |

|

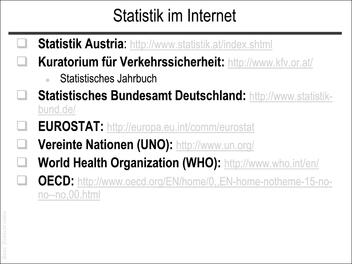

| Abbildung 18.24: Statistik im Internet |

|

| |

A.

Recht und Gerechtigkeit A.

Recht und Gerechtigkeit |

C.

Weltbild, Menschenbild und Menschenwürde – Zur

Rolle der Medizin in modernen Gesellschaften C.

Weltbild, Menschenbild und Menschenwürde – Zur

Rolle der Medizin in modernen Gesellschaften |

| |