Kapitel 18 | |

| |

| |

| |

Die Kapitel 18 und 19

wurden für diese Auflage neu gestaltet. Punkt B. des alten Kapitels

18, er behandelte die Rechtsdurchsetzung (ZPO, EO, KO, AO etc),

wurde zum neuen Kapitel 19. Neu in das Kapitel 18 dieser Auflage

aufgenommen wurden die Fragestellungen „Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft?”

sowie eine Teilfrage aus diesem Kontext: die „Rechtstatsachenforschung”. Sie

bilden nunmehr Punkt B. dieses Kapitels. Dieser Punkt fragt nach

dem Verhältnis der Rechtswissenschaft zu den benachbarten Sozialwissenschaften

und plädiert für eine substanzielle – dh inhaltliche wie methodische

– Öffnung des Rechtsdenkens gegenüber diesem wichtigen nachbarlichen

Wissenschaftsbereich. Das erscheint auch dadurch gerechtfertigt,

weil der (Mit)Begründer der modernen Rechtssoziologie und Rechtstatsachenforschung

der Österreicher Eugen Ehrlich war. – Der neue Punkt C. (dieses

Kapitels) enthält (wenngleich aus Platzgründen weitgehend nur als

internet-link) einen Abriss zur lehrreichen, wenngleich umstrittenen

Thematik der Organtransplantation, an der sich rechtsphilosophische,

rechtsethische, aber auch genuin rechtliche Fragestellungen darlegen

und studieren lassen. Anhand dieser medizinrechtlichen Fragestellung

wird auf den auch für andere Fragestellungen wichtigen Zusammenhang

von Weltbild, Menschenbild und Menschenwürde eingegangen; interdependente

Begriffe, die mehr als bloße Begriffe sind. Denn die Rechtsphilosophie

– unter deren Ägide das gesamte Kapitel steht – will im Rahmen des

Rechtsdenkens das Erkennen tieferer Zusammenhänge fördern, will

Durchblicke schaffen, was in unseren komplizierten Gesellschaften

der Moderne immer schwieriger wird und von Herrschenden nicht gefördert

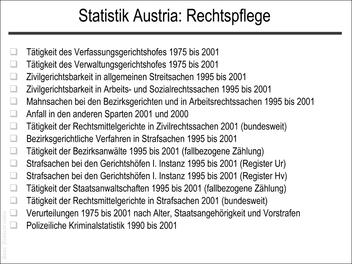

wird. So ist es nicht als Zufall anzusehen, dass im Rahmen der ideologisierenden

Privatisierung in Österreich auch die „Statistik der Rechtspflege”

aufgegeben wurde und wir künftig weder über ernstzunehmende „facts”

noch „figures” unseres Rechtswesens verfügen werden, wodurch die

ohnehin schwach entwickelte Selbsterkenntnis der Rechtswissenschaft

und der Rechtspraxis erneut leiden wird. Das Land Eugen Ehrlichs

ist nun endgültig zum rechtstatsächlichen Entwicklungsland geworden,

das über sich und seine Entwicklung nichts mehr oder doch nur mehr

wenig wissen will. Für die Politik ist das bequem, für die Wissenschaft

dagegen fatal! | Überblick |

Da ich während meines Studiums kaum etwas substantielles

über Rechtsphilosophie und die Gerechtigkeit hörte und auch das

Studium der Rechtswissenschaft heute eine klare Orientierung an der

Rechtsidee (der Gerechtigkeit) vermissen lässt und zudem das dafür

nötige Fächerangebot immer mehr zurückgedrängt oder nunmehr im neuen

Bereich des (Innsbrucker) Wirtschaftsrechts sogar ganz beseitigt

wird, soll diesem Kapitel ein kleiner Exkurs zu dieser Herausforderung

und Leitvorstellung des Rechtsdenkens insgesamt und des Privatrechts

im besonderen vorangestellt werden. Dabei wird auch auf die wichtigen

begrifflichen und inhaltlichen Versatzstücke des Gerechtigkeitsdenkens,

nämlich Rechtsbegriff und Rechtsidee, eingegangen (A.). – Ist es

nicht bezeichnend, dass diese wichtige Orientierungsmarke jeder

Gesellschaft, die Gerechtigkeit nun einmal ist, auch bei bedeutenden

und grundlegenden (innen)politischen Debatten wie der sogenannten

Pensionsreform gar nicht mehr auftaucht und bestenfalls marginale

Erwähnung findet? – Das mit dieser Auflage neu konzipierte Kapitel

18 ist aber keineswegs abgeschlossen, sondern soll vielmehr, wenn

sich die Möglichkeit dazu bietet, künftig wachsen und weitere Fragestellungen

aufnehmen. Die Internetvariante des Lehrbuchs bietet hier (über

„links“) neue Möglichkeiten. Denn nur eine lebendige Rechtswissenschaft,

die auf der Höhe ihrer Zeit steht, vermag die vielfältigen Aufgaben

ihrer gesellschaftlichen Verantwortung zu erfüllen. Rechtsdogmatik

allein vermag das nicht. – Sowohl die Rechtsphilosophie, als auch

sozialwissenschaftliche Disziplinen wie die Rechtstatsachenforschung

und die Rechtssoziologie dienen der Selbsterkenntnis der Rechtswissenschaft, was

auch für neue Zweige des Rechtsdenkens gilt; zB das Alten- oder

Medizinrecht, die zwar nicht in diesem Kapitel, aber doch im Lehrbuch

angesprochen werden. | |

A.

Recht und Gerechtigkeit |

| |

Nachdenken

über Recht bedeutet, nachzudenken über den Menschen,

seine Ziele, Wünsche und Hoffnungen, aber insbesondere auch über

den Zusammenschluss der Menschen in Staat und Gesellschaft,

was heute wie früher nur möglich ist, wenn das Individuum Rechte

an diese übergeordnete Gemeinschaft abtritt und der Staat sich grundsätzlich

als Rechts-Staat ( → KAPITEL 1: Der Rechtsstaat)

versteht. Denn das Recht ordnet und vermittelt zwischen dem Ganzen

und seinen Teilen, den Einzelnen und der Gesellschaft. | Nachdenken über Recht |

Interesse am Recht verlangt daher nach

lebendiger Anteilnahme an Staat, Gesellschaft und Politik, was nicht

gleichbedeutend damit ist, selbst politisch tätig zu sein. Diejenigen

aber, die mit dem Staate und dem von und in ihm geschaffenen Rechte

(beruflich) zu tun haben, sollten sich auch dafür interessieren,

was das Recht (eigentlich) ist, wie es entsteht, sich wandelt, angewandt

wird und vergeht; kurz: welche Aufgaben es im Staate wahrzunehmen

hat und was es für die Einzelnen bedeutet. Mit diesem Hinterfragen

von Recht sind wir bei der

Rechtsphilosophie angelangt,

die über diesem Kapitel steht und die nicht zufällig aus zwei Wortteilen

zusammengefügt wurde: „ Recht” und „ Philosophie”.

Rechtsphilosophie ist nichts anderes, als Philosophie, die auf das Recht

angewandt wird; ist logisches, analytisches, aber auch (rechts)historisches,

(rechts)vergleichendes und – nicht zuletzt – rechtspolitisches (Nach)Denken

über das Recht. Es ist ein Rechtsdenken in philosophischer Tradition,

also einer Tradition von der die Rechtswissenschaft im antiken Griechenland

ihren Ausgang genommen hat. Philosophie, als Liebe zur Weisheit

und zur Erkenntnis von allem, was für den Menschen von Bedeutung

ist, meint, auf das Recht angewandt, dessen Regeln und Abläufe,

die „Gesellschaft” erst möglich machen, zu verstehen, zu hinterfragen und,

wenn nötig, zu kritisieren, um sie verbessern und umgestalten zu

können. Man könnte auch sagen: Rechtsphilosophie ist das

Gewissen, das sokratische Daimonion, des Rechts;

oder sollte es doch sein. Rechtsphilosophie hat sich nämlich immer

wieder Klarheit darüber zu verschaffen, ob das Recht einer Gemeinschaft

jene hohe Aufgabe erfüllt, auf die schon kurz hingewiesen wurde: Gesellschaft

möglich zu machen, was stets auch bedeutet, die Einzelnen zu fördern,

um ihre Menschwerdung, als Ziel unseres Menschseins, angemessen

zu unterstützen. Sie hat aber auch Anteil zu nehmen an der rechtlichen

Gestaltung der Gesellschaft und das wissenschaftliche Rechtsdenken

als Ganzes zu leiten, wie uns das die Griechen der Antike als Begründer

des europäischen Rechtsdenkens gelehrt haben. Rechtsphilosophie

sollte sich daher auch zu aktuellem Geschehen äußern. Und zwar grundsätzlich

zu allem, was in einer Gesellschaft geschieht, das von gewisser Bedeutung

ist. Vor allem aber zu rechtlichen und politischen Vorgängen in

einer Gemeinschaft. Zum Wohle des Ganzen und seiner Teile. Denn

nahezu alles, was in einer Gesellschaft geschieht, wirkt auf jene

Regeln ein, die eine Gesellschaft zusammenhalten, konstituieren,

eben das Recht. Jüngste Entwicklungen erzwingen dies beinahe; Stichworte

dazu müssen hier genügen: akzelerierter gesellschaftlicher Wandel

und eine zunehmende Bedrohung der Umwelt, der Arbeitswelt, neue

Möglichkeiten und Gefahren der Bio- und Informationstechnologie,

aber auch Gefährdungen von Demokratie und Rechtsstaat durch eine

rücksichtslose Machtpolitik auf nationaler wie auf internationaler

Ebene uvam. Denn wir alle wissen, dass Entwicklungen nicht immer

nur zum Guten führen (können), weil der Mensch nicht nur selbstlos

und gemeinschaftsförderlich denkt und handelt, sondern auch selbstsüchtig

persönliche oder Gruppenziele verfolgt. Macht, Einfluss, Geld, aber

auch das Recht und seine Möglichkeiten, stellen für ihn (und alles

was er geschaffen hat), immer wieder Verlockungen dar, die das Ganze,

wie seine Teile gefährden und manipulieren können. Aufgabe der Sozialnormen in einer Gesellschaft,

zu denen das Recht gehört ( → KAPITEL 1: Sitte

/ Brauch, Moral <-> Recht: Sozialnormen),

ist es, diese gesellschaftlichen Gefährdungen von Teil und Ganzem zu

erkennen und idF dagegen ankämpfen zu können. Vor einem solchen

Hintergrund nimmt es sich anders aus, wenn ein Finanzminister von

einer mächtigen und vermögenden Interessenvereinigung eine hohe

Summe erhält, um damit seine Homepage zu finanzieren, mag dafür

auch ein eigens gegründeter Verein zuständig sein. | Rechtsdenken

und Philosophie |

Was im alten Griechenland und

in Rom, die uns in vielem immer noch als Vor-, aber auch als Zerrbild

dienen können, noch selbstverständlich war – nämlich sich handelnd

für die Gemeinschaft einzusetzen, ist es heute längst nicht mehr,

weshalb es in Erinnerung gerufen werden soll. Denn von einem Rückzug

in den privaten Schmollwinkel profitieren gerade jene,

die meinen den Staat rücksichtslos für ihre Zwecke instrumentieren

und ausbeuten zu können. – Ratsam für den Kontakt mit der nicht

nur für Juristen/innen wichtigen Rechtsphilosophie erscheint auch

die Lektüre von Primärliteratur. Daher die Hinweise auf Platon,

Aristoteles, Kelsen und andere. | Sich für die

„Gemeinschaft“ einsetzen |

Wichtig

erscheint es aber auch, die Anliegen der Rechtsphilosophie

ins Privatrecht zu tragen und hier mehr als bisher über

grundlegende Fragen des Rechts nachzudenken. Zu fordern ist daher eine

„

Privatrechtsphilosophie“,

denn auch das Privatrecht sollte sich nicht mit blosser Rechtsdogmatik

und steriler Systematik zufrieden geben. Ein Schuss

Ideologiekritik kann

dabei ebensowenig schaden, wie – über die Philosophie hinaus, Rechtsgeschichte,

Rechtsvergleichung und eine sozialwissenschaftliche Betrachtung

privatrechtlicher Fragen. – Auch didaktisch wäre das von Vorteil,

zumal dadurch die Relativität rechtlicher Lösungen oder gar von

Theorie besser erkannt und dadurch Kritik und Diskussion gefördert

werden können. Diskursives Denken wird in der juristischen Ausbildung

ohnehin vernachlässigt. Nur auf die verba magistri zu

schwören ist langweilig. Nicht nur für Studierende. | Privatrechts-Philosophie |

I. Das Ziel des

Rechtsdenkens – Was will Rechtsphilosophie? | |

| |

Von Platon (Politeia 444c) stammt der schöne

Vergleich, dass die Gerechtigkeit für die Seele das sei, was die

Gesundheit für den Leib darstellt, und Ungerechtigkeit für die Seele

das bedeute, was Krankheit für den Leib. | |

Recht und Gerechtigkeit

haben aber auch zu tiefst mit den Grundwerten Freiheit, Gleichheit (vor dem Gesetz)

und dem Schutz

Schwacher zu tun. Erst ihr sinnvolles Verknüpfen weist den Weg zu einer

zeitgemäßen Annäherung an Gerechtigkeit. Anwendung und Verständnis

des Rechts leben zudem davon, dass eine korrekte Rechtsanwendung,

unabhängig von der Person und der Sache, um die es geht, gesichert

ist. Das meinte Karl Anton von Martini, wenn er

– was nicht als Härte oder Unmenschlichkeit missdeutet werden darf

– ausführte: | |

„Die Gesetze hingegen sind taub und unerbittlich;

bey ihnen gilt kein Ansehen der Person; sie schützen den Schwachen

gegen den Stärkern; von ihnen hat der Mächtigste keine Schonung

zu erwarten.” (Allgemeines Recht der Staaten. Zum Gebrauch der öffentlichen

Vorlesungen in den k. k. Staaten; Wien, 1799. Übersetzung der lateinischen Ausgabe

aus dem Jahr 1773.) | |

Schon für die sehr staatstragend denkenden alten Ägypter diente

der Staat vornehmlich dazu, um unter den Menschen Recht und Gerechtigkeit

zu verwirklichen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur

unsere Vergesslichkeit ist grösser geworden. | |

Dazu J. Assmann,

Der Tod als Thema der Kulturtheorie (es 2157, 2000). | |

Heute

wird in der juristischen Ausbildung zu wenig Wert auf diese grundlegenden

Zusammenhänge gelegt, weil man glaubt, mit ökonomischem Wissen und

Werten, die durchaus ihren Stellenwert in der Ausbildung haben sollen,

das Auslangen finden zu können. Aber eine nur ökonomische Ausrichtung

des juristischen Denkens verkennt die Aufgabe der Juris-Prudenz und verrät

die Rechtsidee. | Juristen/innen brauchen mehr als „Ökonomie“ |

| |

Das

Vorwort des anregenden Bändchens von Theo Mayer-Maly, „Rechtsphilosophie”

(2001), beginnt mit der Feststellung: | Rechtsdenken – eine unendliche „Geschichte“ |

„In der Rechtsphilosophie geht es um die

Frage, warum Recht gilt und weshalb ein

bestimmter Satz als Rechtssatz gelten soll. Sie ist Nachdenken

über Rechtliches. Ihr Argumentationshorizont wird nicht einem bestimmten

geltenden Recht, sondern der Vernunft und der Erfahrung entnommen.” | |

Das lässt erahnen, dass das Thema Rechtsphilosophie eine unendliche ”Geschichte”

ist. Was aber nicht entmutigen sollte, mag man sich dabei auch wie

in dem von Augustinus stammenden Vergleich als kleiner Junge fühlen,

der, am Meeresstrande sitzend, das Meer ausschöpfen will. – Das Kapitel

will Interesse für grundlegende Fragen des Rechts wecken,

nicht mehr, aber auch nicht weniger. Nach Einsteins Zielsetzung

soll dabei alles so einfach wie möglich gesagt werden, aber eben

nicht einfacher. Rechtsphilosophie verlangt Hingabe an das

Rechtsdenken und als Teil der Philosophie, auch Liebe zu

deren Fragestellungen. Damit aber auch zur Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung,

Rechtstatsachenforschung und Rechtspolitik, also Disziplinen aus

denen die europäische Rechtswissenschaft im antiken Griechenland

entstanden ist. | |

II. Gerechtigkeit

und Gesellschaft – Die ‚Idee’ der Gerechtigkeit als ‚Rechtsidee’

| |

1. Zum Gerechtigkeitsverständnis | |

Gerechtigkeit spielt wenigstens dem

Namen nach in allen möglichen Bereichen moderner Gesellschaften

eine mehr oder minder wichtige Rolle: Die Ökonomie spricht – oder

sollte es tun – von

Verteilungsgerechtigkeit oder einem

gerechten Steuersystem; auch in der Gesundheitspolitik wäre

Gerechtigkeit gefordert; zB keine Zweiklassenmedizin, ein Recht

auf Gesundheit für alle, nicht nur für Zusatzversicherte und Reiche.

Und überhaupt wird, wenn auch immer seltener, gesellschaftspolitisch

soziale

Gerechtigkeit eingemahnt. Auf die Gerechtigkeit zurückgegriffen

wird mitunter auch in den Debatten um eine angemessene

Entwicklungshilfepolitik zwischen

dem reichen Norden und dem armen Süden, zwischen Jung und

Alt (sog Generationenvertrag, Renten- und Arbeitsmarktproblematik)

oder im Rahmen der Bemühungen um

Chancengleichheit

zwischen den Geschlechtern. | Erscheinungsformen

der Gerechtigkeit |

Gerechtigkeit ist

daher nicht nur eine „Frage” der Rechtswissenschaft,

sondern ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, wenngleich viele

dieser Fragestellungen darauf hinauslaufen, die jeweils eingeforderte

Maßnahme mittels rechtlicher Programme umzusetzen. – Darin liegt

eine besondere wissenschaftliche Verantwortung der Rechtswissenschaft

als „Umsetzungsdisziplin“ für die Gesellschaft. | Auch andere Disziplinen interessieren sich für

die Gerechtigkeit |

| |

2. „Rechtsidee” und „Rechtsbegriff” | |

Wenn

wir heute von der „Rechtsidee” sprechen und damit

die Orientierung des Rechts(denkens) am hohen Ziel der Gerechtigkeit

meinen, sollten wir uns des Umstandes bewusst sein, dass diesem Denken Platons Ideenlehre

zugrunde liegt, die in diesem Feld ihre Aktualität bewahren konnte.

Auf das Verhältnis von Recht und Gerechtigkeit passt in der Tat

Platons bildhafter Vergleich im 7. Buch seiner „Politeia” (Höhlengleichnis)

gut, wonach sich „Idee” und ihr „reales

Abbild” in der Wirklichkeit unterscheiden und das Abbild,

das Urbild nie zu erreichen vermag. – So verhält es sich auch mit

dem Recht und der Rechtsidee: Menschliches Recht vermag

bestenfalls gute Annäherungswerte an die Rechtsidee zu erreichen,

nicht aber diese selbst, denn das würde bedeuten, eine

absolute

Gerechtigkeit verwirklichen zu können. Das aber erscheint

– jedenfalls bis auf weiteres – unmöglich. Denn wie G. Radbruch

formulierte: | Rechtsidee und Rechtswirklichkeit |

„Recht ist Menschenwerk und kann wie jegliches Menschenwerk

nur aus seiner Idee begriffen werden”; Rechtsphilosophie 11. | |

Gustav Radbruch (1878-1949),

ein noch heute interessanter und bedeutender Rechtsdenker, schloss

daraus, dass „eine zweckblinde, d. h. wertblinde Betrachtung eines

Menschenwerks … unmöglich, und so auch eine wertblinde Betrachtung

des Rechts oder irgendeiner einzelnen Rechtserscheinung” ausscheide;

ebendort. – Radbruch geht auch auf den Rechtsbegriff ein,

der im Zusammenhang mit der Rechtsidee von Bedeutung ist und meint,

dass er „nicht anders bestimmt werden [könne] denn als die Gegebenheit,

die den Sinn hat, die Rechtsidee zu verwirklichen. Recht kann ungerecht

sein (summum

ius – summa iniuria), aber es ist Recht nur, weil es den Sinn hat, gerecht

zu sein.” Die Rechtsidee selber sei das „konstitutive Prinzip” und

zugleich „der Wertmassstab für die Rechtswirklichkeit”; aaO 12.

Die Rechtsidee sei eine Schöpfung menschlich „bewertenden Verhaltens”.

– Damit wird die Rechtsidee geschickt von praepositiven-transzendentalen

Bezügen freigehalten, ohne sie deshalb einem positivistischen Verständnis

auszuliefern. | Rechtsidee

und

Rechtsbegriff |

Andere

verstehen unter Rechtsidee, die

Lehre

vom

„richtigen Recht”; vgl K. Engisch, Auf der Suche

nach der Gerechtigkeit (1971), der dabei auf älteres Denken zurückgreift.

Es geht dabei um die „Suche nach Maßstäben, anhand

derer wir beurteilen können, ob das positive Recht (das heutigentags

meist als Gesetzesrecht in Erscheinung tritt und in ‚Geltung’ steht)

gut oder schlecht, bewahrungs- oder verbesserungswürdig, überhaupt

‚wahres’ Recht und nicht vielmehr bitteres Unrecht, ja darum womöglich

null und nichtig ist”; Engisch, aaO 187. Aus einer negativen Beurteilung

wäre wenigstens – so Engisch – eine Reformforderung ableitbar, die

dann ebenfalls der Rechtsidee zugehörte: | Lehre vom „richtigen Recht” |

„Nur ein extremer ‚Positivismus’, wie er

heute kaum noch anzutreffen ist …, wird die Frage nach der Rechtsidee, …

als müßig, sinnlos, für den Juristen uninteressant und höchstens

den Politiker angehend betrachten.” | |

Engisch meint auch, dass die Geschichte des philosophischen

Nachdenkens über das richtige Recht mit der Geschichte der

Rechtsphilosophie identisch sei; aaO 189. Allein es geht

wohl heute zu weit, ein solches Denken nur der Rechtsphilosophie

zu überlassen und das einfache juristische Denken davon zu dispensieren. | |

Schon

Studierende der Rechtswissenschaften sollten daher diese beiden

– wertungs- und erwartungsmäßig stark aufgeladenen – Begriffe, die

nicht nur für die Rechtsphilosophie von Bedeutung sind, kennen,

um sie im Bedarfsfall argumentativ verwenden zu können. Das gilt

für die (Rechts)Politik ebenso, wie für das praktische Rechtsleben

als Verwaltungsbeamter, Anwalt, Notar oder Richter. Und selbstverständlich

ist auch die Rechtswissenschaft gefordert, immer wieder Überlegungen

zur Rechtsidee anzustellen. – Das lehrt uns, dass die Rechtsphilosophie

auch einen praktisch-argumentativen Anwendungsbereich besitzt. Auch

in der Politik und der Rechtspraxis vermag uns das Begriffspaar

„Rechtsidee” und „Rechtsbegriff” eine Orientierungshilfe zu sein. Beide

Begriffe helfen auch dabei, die Zielsetzungen und die funktionale

Umsetzung des Rechtsdenkens einer Epoche zu ergründen; etwa den

Rechtsbegriff und die Rechtsidee im antiken Griechenland oder in

Rom oder zur Zeit der großen Privatrechtskodifikationen in der zweiten

Hälfte des 18. Jahrhunderts. | Praktisch-argumentativer Anwendungsbereich der Rechtsphilosophie |

Die

antike griechische Rechtsidee ist Teil eines bereits reifen Menschen-

und Weltbildes und im Spannungsfeld zwischen Einzelnem und Gemeinschaft

angesiedelt. Sie kann weder als idealistisch überhöht, noch als

bloß positivistisch nüchtern angesehen werden. Vielmehr versteht

sie den Menschen als Teil der Gemeinschaft und ist bestrebt, diese

um des Menschen willen zu stärken. Gegründet wird die griechische

Rechtsidee seit Solon

auf der unverrückbaren

Freiheit aller (Polis)Bürger, zu der

sich früh – nämlich schon seit Solon – für den Bereich des Privatrechts

die bürgerliche Rechtsgleichheit (

Isonomia) gesellt; und in der

Folge die Weichen in Richtung politische Gleichheit und Teilhabe

am politischen (Staats)Geschehen stellt. Das Recht duldet seit dieser Zeit

weder Verletzungen der körperlichen Unversehrtheit, noch der Ehre

(

Hybrisklage!),

zumal ein solches Verhalten nicht nur für den Einzelnen nachteilig,

sondern auch für die Gemeinschaft der Polis gefährlich und zerstörerisch

ist. Ein Aspekt der heute kaum mehr verstanden wird. Der Schutz

der

Menschenwürde ist

seit der Mitte des 5. Jahrhunderts v. C. (Perikles) weit entwickelt und

umfasst, anders als meist kolportiert, alles Menschliche (!): Freie

wie Sklaven, Frauen und Männer, Kinder und Alte, Griechen und Fremde

sowie Arm und Reich. Mögen vielleicht auch noch Anspruch und Wirklichkeit

noch nicht zur Deckung gelangt sein. Die junge athenische Demokratie benötigte

diesen egalitären Schutz, mag er auch schon nur wenige Jahrzehnte

später zunächst ins Wanken geraten und in der Folge vorübergehend

wieder fast ganz verloren gegangen sein. – Und die griechische Idee

vom Recht erfasst bspw nicht nur den Ehrenschutz lebender Personen,

sondern auch den Verstorbener; latinisiert:

De mortuis

nihil nisi bene. Das ist bereits solonisch. Schon die griechische

Rechtsidee sichert somit die fundamentalen Rechtswerte Freiheit

und Gleichheit, wozu früh die politische Teilhabe am Staatsgeschehen

kommt, die schließlich Demokratie

ermöglichte. – Bereits damals standen Weltbild, Menschenbild und

Menschenwürde in enger Beziehung zur Rechtsidee und diese Bereiche

beeinflussten sich gegenseitig. Auch heute sollten wir auf diese Zusammenhänge

achten. | Zur antiken griechischen Rechtsidee |

| |

3. Gerechtigkeit

und Gesellschaft | |

Gerechtigkeit zielt letztlich darauf ab, Gesellschaft

– und zwar für alle (!) – möglich zu machen, was heißt: Wo nötig

auszugleichen und immer wieder nach Neuem und Besserem Ausschau

zu halten, weil gerade moderne Gesellschaften sich rasch wandeln

und ein solcher Wandel neue (System)Verlierer und Gewinner hervorbringt.

– Als Juristin oder Jurist kann man sich daher nicht auf vermeintlich

Endgültigem ausruhen. Die Jurisprudenz verlangt vielmehr nach ständiger Bewegung

und Achtsamkeit. Dabei erscheint es gerade im Bereich des Rechtsdenkens

und der Jurisprudenz mitunter sinnvoll, strukturkonservativ zu denken

und zu handeln; dies iS eines Bestehenlassens alter und vertrauter

Formen, ohne dabei den inneren Wandel zu vernachlässigen. | Gesellschaft durch Recht möglich

machen |

Der us-amerikanische

Philosoph

Richard

Rorty sprach anschaulich davon, dass die gesellschaftlichen

Werte Freiheit, [Gleichheit?], Gerechtigkeit und Demokratie für

uns zur

Zivilreligion werden

müssen, soll es gelingen unsere Gesellschaften zu stabilisieren.

ME könnte auch eine nur menschlich begründete Rechts-Ethik zu einem

wichtigen Bestandteil der Rechtsidee werden. – Daraus wird deutlich:

Gerechtigkeit ist nicht nur ein rechtlicher, sondern ein (gesamt)gesellschaftlicher

Wert. Aufgabe des Rechts ist es, zur Erreichung dieses wichtigen

gesellschaftlichen Ziels, Umsetzungs-Hilfe zu leisten. Das ist heute

nicht anders als zur Zeit der alten Griechen. Ein gesellschaftsfernes

Rechts- und Gerechtigkeitsdenken ist demnach ein Widerspruch in

sich. Mag es auch für alle rechtlich Tätigen wichtig sein, die innere

wie äußere Unabhängigkeit zu bewahren. Geld und Macht versuchen

nämlich immer wieder, Recht und Gerechtigkeit für ihre Zwecke zurechtzubiegen.

Und man muss zugestehen: Sie sind dabei zur Zeit „erfolgreich“. | Zivilreligion? |

4. Die Idee der

Gerechtigkeit | |

Juristen – freilich nicht nur sie

(vgl etwa auch N. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft: 1993) – reagieren

eher befremdet, oft gelangweilt, wenn sie ein Buch über die Gerechtigkeit

in die Hand bekommen, was übrigens selten vorkommen dürfte. Und

seien es hochkarätige, wie die der Amerikaner John

Rawls, Michael

Walzer oder Ronald

Dworkin. Bei uns

existiert keine Literaturgattung dieser Art und das Studium stellt

dafür keine Weichen. Die Vorbehalte gehen häufig in die Richtung,

dass derlei Bücher letztlich nichts brächten, weil sie zu allgemein

gehalten seien und kaum jemand an derart abstrakten Themen interessiert

sei. – Stimmt das, oder handelt es sich hier um eine berufliche

Schutzbehauptung, die davor bewahren soll, eingefahrene Denkmuster

verlassen oder doch in Frage stellen zu müssen? | Eingefahrene

Denkmuster verlassen |

Andererseits wird immer wieder versucht,

die Idee der Gerechtigkeit als ewig und allgemeingültig hinzustellen,

was „so” unzutreffend ist, mag das auch für manche (Einzel)Fragen

(eher) zu bejahen sein; zB grundsätzliches Tötungsverbot, Schutz

Schwacher, faires Verfahren, Notwehrrecht, pacta sunt servanda.

– Aber warum wird immer wieder der transitorische Charakter von

Recht und Gerechtigkeit verkannt? Es lohnt, darüber nachzudenken. | Gerechtigkeit –

ein Ewigkeitswert? |

5. Michael Walzer

und John Rawls | |

Das Amerika der zweiten Hälfte des

20. Jahrhunderts weist große Vertreter des Rechts- und Gerechtigkeitsdenkens

auf, von denen zwei hier kurz vorgestellt werden sollen, zumal sie

uns immer noch manches zu sagen haben. – Dass die USA die Heimat

dieser Denker ist, hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieses

große und mächtige Land noch weiter als wir in Europa von der Idee der

Gerechtigkeit entfernt ist, was uns nicht dazu verleiten sollte,

uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen. Zudem ist nicht zu übersehen,

dass derzeit bei uns in Österreich wie in anderen Ländern Europas

die Regierungen drauf und dran sind, vieles – und zwar ohne Verständnis

für Erreichtes – zu zerstören. Aber auch politische Lausbubenstücke

und Dummheiten wie wir sie derzeit in Österreich erleben, sind schwer

auszubügeln. – Zusammen mit R. Dworkin (* 1931)

haben die Amerikaner J. Rawls und M. Walzer den Rechtspositivismus intellektuell gehörig

in die „Mangel” genommen – was freilich von seinen österreichischen

Vertretern kaum zur Kenntnis genommen wurde – und dadurch der „Rechtsidee”

erneut einen breiteren Entwicklungsraum eingeräumt. | Rechtspositivismus

als Allheilmittel? |

Es

sei wenigstens darauf hingewiesen, dass diese wichtigen Kontroversen

zwischen Vertretern naturrechtlicher und rechtspositivistischer

Positionen in Österreich teilweise bereits vor etwa 200 Jahren in

der Auseinandersetzung zwischen K.A.v. Martini und F.v. Zeiller einen

Vorläufer hatten, was bis heute nicht anständig (privat)rechtsphilosophisch

aufgearbeitet wurde. Vgl dazu wenigstens kurz: Barta,

in: Barta/ Palme/ Ingenhaeff (Hg),

Naturrecht und Privatrechtskodifikation 54 ff (1999). – Zeillers

Überschätzung ist ebenso weit verbreitet wie das Nichterkennen des historischen

Umstands, dass er einer der Wegbereiter des Positivismus in Österreich

war. Martinis rechtsphilosophisch wesentlich fundierterer Position

entspricht weithin die der ebenso griechisch inspirierten Amerikaner,

insbesondere der R. Dworkins, der übrigens auch starke (bisher offenbar

unbemerkte) Parallelen zu Eugen Ehrlich aufweist. | Zeiller versus Martini |

Der

Amerikaner M. Walzer holt die „Idee” der Gerechtigkeit

in griechischer Manier aus dem sehr oft zu abstrakten kontinentaleuropäischen

Ideen-Himmel herunter auf die Erde und macht dadurch ihren zeit-

und situationsgebundenen, aber dennoch hohen praktischen Wert bewusst.

Das Rezept ist einfach: Es werden verschiedene Facetten der Gesellschaft

– zB Einwanderung, Einkommen/Verdienst, Ansehen, öffentlicher Dienst,

Schule, medizinische Versorgung, Soziales uam – behandelt und idF

diskutiert, wie diese Felder der Gerechtigkeit gesellschaftlich

sinnvoll organisiert und gelebt werden können. Und das Ergebnis

dieser Diskussionen, gleichsam das überschießende Ganze, ergibt

mehr als seine Teile, nämlich die Idee der jeweiligen – gegenwärtig

gelebten, lebbaren und konkreten – gesellschaftlichen Gerechtigkeit,

die es also für sich alleine genommen, als Abstraktion, gar nicht

gibt und die ständig in Bewegung ist. – Wir können daraus lernen: Gerechtigkeit

muss immer wieder konkret werden. Sterilität des Rechtsdenkens

und auch der Rechtsphilosophie ist die Folge, wenn diese Maxime

nicht beachtet wird. | Gerechtigkeit muss „konkret“ werden |

Walzer

wird auch in der Theorie immer wieder konkret, denkt transitorisch,

während wir Europäer gerne abstrakt und damit unverbindlich bleiben,

Ewigkeit anstreben und dadurch den Bezug zu den drängenden Lebensproblemen

leicht verfehlen. Auch Interesse und Verständnis lassen sich europäisch-ewig-abstrakt

nur schwer vermitteln. Ganz anders der konkret, bildhaft-ruhige

und beispielreiche Zugang Walzers. Walzer ist Sozialwissenschaftler,

sein US-Herausforderer in Sachen Gerechtigkeit, John Rawls, Philosoph.

– Wo bleiben, so lässt sich fragen, die Juristen? Glauben die nicht

an die Gerechtigkeit oder zweifeln sie bloß an der Sinnhaftigkeit

sich mit ihr auseinandersetzen zu können? Oder verhindert das Aufgehen

im juristischen Alltag die Hinwendung zu den höchsten Fragen des

eigenen Fachs? Walzer macht erneut deutlich – was schon die alten

Griechen vorgelebt haben, dass das eigentliche Fragen nach den Grundlagen

der Gerechtigkeit nicht nur eines der Juristen ist, als vielmehr

auch der Philosophen, Ökonomen, Soziologen und anderer. | Europäer denken gerne „abstrakt“ |

J. Habermas übernimmt in seinem Buch „Geltung und Faktizität”

(1992) diesen Gedanken aus der anglo-amerikanischen Diskussion.

Als – rechtlich – gerecht angesehen werden kann daher nur etwas,

was zuvor von diesen vorgelagerten Sphären als gerecht und das heißt

auch gemeinschaftskonstituierend aufbereitet und erkannt wurde.

Offensichtlich kommt heute dem Rechtsdenken auch in dieser zentralen

– und nur scheinbar ureigensten juristischen – Frage bloß noch eine

vermittelnde „Umsetzungsfunktion” zu. Aber das müsste nicht so sein. | |

| |

Läßt sich mit Gerechtigkeit experimentieren? – Zu John

Rawls und seinem berühmten rechtsphilosophischen Werk soll

hier nur so viel angemerkt werden: Versuchen Sie einmal das gedankliche Gerechtigkeitsexperiment nachzuvollziehen,

das dieser amerikanische Rechts- und Gesellschaftsphilosoph in seinem

berühmten Buch „Eine Theorie der Gerechtigkeit” (1971, 20012)

angestellt hat. | |

Aber

zuvor sei noch eine konkrete Rawlssche Frage vorausgeschickt: Ist

es als gerecht anzusehen, wenn Kozernchefs 4 Mio ı jährlich und

– wie die Tiroler Tageszeitung schon vor mehreren Jahren berichtete

– manche Medizinprofessoren in Innsbruck (neben ihrem Professorengehalt,

ihren Einnahmen aus betriebener Privatpraxis und zum Teil aus namhaften

zusätzlichen Einkommen aus der Betreuung von Patienten/innen aus

Südtirol etc) etwa 2 Mio ı (~25 Mio S) verdien(t)en, während die

Gehälter von Jungmedizinern/innen (ähnliches gilt für Juristen/innen)

bei 1000 ı und oft noch darunter liegen? Sind Manager wirklich so

gut und andere gesellschaftlich so uninteressant? – Wir können daraus

entnehmen, dass Fragen der Gerechtigkeit nicht nur weltferne und

abgehobene Fragen sind, sondern Fragen, die in unseren Gesellschaften

immer wieder zu beantworten und zu stellen sind. Und es muss auch

erwähnt werden, dass die Antwort auf diese Fragen schwieriger ist, als

es scheinen mag. | Lebensnahe Fragen zur Gerechtigkeit |

Doch nun zu Rawls’

Gerechtigkeitsexperiment,

das von Th. Assheuer in der deutschen Wochenzeitung

„Die Zeit” vorbildlich knapp und verständlich zusammengefasst wurde: | Rawls’

Gerechtigkeitsexperiment |

„Angenommen, eine Gruppe von Menschen könne

noch einmal ganz von vorn anfangen und sich gemeinsam die Prinzipien

einer gerechten Gesellschaft ausdenken – also ohne zu wissen, ob

der Einzelne später als Konzernchef oder Tellerwäscher, Glücksritter

oder Pechvogel seinen Platz in der Gesellschaft finden wird. Auf

welche idealen Gerechtigkeitsgrundsätze könnte sich die Gruppe im

‚Urzustand’ wohl verständigen?” – Kurz: „Rawls war überzeugt, hinter

dem ‚Schleier des Nichtswissens’ würden sich alle Beteiligten auf

eine Gesellschaft einigen, in der jeder, ob reich oder arm, eine

faire Chance besitzt, seine Begabung und seine Interessen zu verwirklichen.

Diese wohl geordnete Gesellschaft wird die Grundgüter – berufliche

Stellung und Vorrechte, Einkommen und Besitz – gerecht verteilen

und Ungleichverteilung nur dann als legitim erachten, wenn der Schlechtestgestellte

daraus einen Vorteil bezieht. Der Einkommensunterschied zwischen

einem Pförtner und einem Manager wäre also nur dann gerecht, wenn

die ungleiche Entlohnung den Pförtner besser stellt. Die bessere

Bezahlung ist für den Manager ein Anreiz, und so haben am Ende alle

mehr Geld zur Verfügung, als es der Fall wäre, wenn alle gleich

entlohnt würden.” | |

| |

6. Gerechtigkeit

(und Rechtsphilosophie) als ‚Prozess’ | |

um GerechtigkeitNur ein Verständnis der Gerechtigkeit

als kontinuierlicher sozialer und vernunftorientierter ‚Prozess’–

zu dem iSv Hans Kelsen auch gesellschaftliche

Toleranz gehört –

wird ihrer Aufgabe, als Grundlage von Gemeinwesen zu dienen, gerecht.

Jede Zeit muss erneut darum ringen. Hier berühren sich modernes

Rechtsdenken und das vernunftrechtliche Denken des aufklärerischen Naturrechts

sowie der philosophische Aufbruch der Griechen im 5. und 4. Jahrhundert

v. C. Naturrecht sollte nämlich heute weder ontologisch (dh: im

Sein begründet, zB der Natur des Menschen), noch eschatologisch

(insbesondere religiös, von Gott ausgehend) begründet werden, sondern

nur voraussetzungslos vernunftrechtlich iS eines (weithin, wenngleich

nicht ausschließlich) relativen Naturrechts. – Gerechtigkeit ist

demnach nicht ein für allemal vorgegeben, sondern wandelbar in Raum

und Zeit und ein Produkt echten gesellschaftlichen Bemühens. | Ständiges

Bemühen |

In

der griechischen Mythologie sind Dike

(Recht / Gerechtigkeit), Eunomia

(die gute gesellschaftliche Ordnung oder Gerechtigkeit) und Eirene (Frieden) Schwestern.

Als Töchter des Zeus und

der Themis (Göttin von

Sitte und Ordnung) sind sie die drei Horen. | Themis, Dike etc |

Die historische Dimension rechtsphilosophischen

Denkens ist deshalb so wichtig, weil das Entstehen von Ideen, Konzepten

und Grundhaltungen sonst nicht richtig verstanden werden kann. –

Vor allem das griechische Rechtsdenken ist unverzichtbar, zumal

es bis heute nachwirkende Grundlagen gelegt hat. So entsteht mit

Solon das

Rechtssubjekt als

autonomer Träger subjektiver Rechte, einer normativen

„Beziehung”, die bis heute nichts an Bedeutung verloren hat. Mit

Solon beginnt der Schutz der Menschenwürde, beruhend auf der von

ihm geschaffenen unverbrüchlichen Freiheit der Bürger und

(!) der von ihm bereits weithin, wenn auch politisch noch nicht vollständig

geschaffenen politischen Gleichheit/Isonomia. Dieser Rechtsschutz seit

Solon ist bereits ein institutioneller und eine Einschränkung der

genannten Grundrechte Freiheit und Gleichheit zu der noch die privatrechtliche Vertragsfreiheit

und Privatautonomie trat, ist nur noch durch die konkurrierenden

Rechte anderer Bürger möglich. Das lehrt uns, das das von Kelsen

zu Unrecht so bekämpfte Konzept der subjektiven Rechte aus dem öffentlichrechtlichen

Bereich stammt und erst in der Folge auf das Privatrecht übertragen

wurde. | |

Das moderne Gewaltverbot,

die Ablöse der Blutrache

und Selbsthilfe,

die noch Gewalt mit Gegengewalt, Mord und Tötung vergelten, war

gesellschaftlich und rechtlich ein enormer Fortschritt; vgl damit

noch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der griechischen Tragödie,

etwa der „Elektra” des

Sophokles,

wo Agamemnons Kinder – Elektra und Orestes, den von der Mutter (Klytaimnestra)

ermordeten Vater durch die Tötung der Mutter und ihres Liebhabers

Aigisthos sühnen.

Aischylos merkt

dazu in seiner Orestie aber schon fragend an: | Modernes Gewaltverbot |

„Wo hört es wohl auf, wo endet der Lauf,

besänftigt, das Wüten des Unheils?” | |

| |

Das lehrt uns, dass es rechtlich darum „geht”, dem durch

eigenes erlittenes Unrecht entstandenen Bedürfnis nach Rache durch

die Idee der Gerechtigkeit Grenzen zu setzten und nicht erneut Unrecht

durch weiteres – selbst begangenes – Unrecht zu vergelten. Hier

steht uns die sokratisch-platonische Formel zur

Verfügung nach der es besser ist, Unrecht zu erleiden, als (selber)

Unrecht zu tun. | |

III.

Arten der Gerechtigkeit | |

Epikur, der das Glück

des Einzelnen ins Zentrum seines Denkens rückte und auch nicht mehr

an die alten Götter glaubte, dachte auch realistisch über Recht

und Gerechtigkeit, wenn er – gegen Platons Ideenlehre gerichtet

– meinte: | |

„Gerechtigkeit an sich hat es nie gegeben.

Alles Recht beruhte vielmehr stets nur auf einer Übereinkunft zwischen Menschen,

die sich in jeweils verschieden großen Räumen zusammenschlossen

und sich dahin einigten, dass keiner dem anderen Schaden zufügen

oder von ihm erleiden soll.” | |

Heute unterscheiden wir, um die Schattierungen des Gedankens

der Gerechtigkeit zu veranschaulichen, zwischen verschiedenen Arten

der Gerechtigkeit, die idF angesprochen werden sollen. | |

1.

Absolute

und relative Gerechtigkeit | |

Recht und Gerechtigkeit

sind demnach nicht identisch. Das macht auch Hans Kelsens vorangestelltes

Motto deutlich. Anzustreben gilt es aber immer wieder Annäherungswerte

an die Gerechtigkeit. Das ist jeder Epoche zur Aufgabe gestellt.

Gustav Radbruch

etwa meinte: | |

„Die Idee des Rechts kann nun keine andere

sein als die Gerechtigkeit.” | |

| Was ist Gerechtigkeit? |

Verschiedene

Vertreter des Naturrechts, etwa G. W. Leibnitz oder Christian Wolff ( → KAPITEL 1: Zur Entstehung des

ABGB),

vertraten noch die Ansicht eines absoluten Naturrechts,

das göttlichen Ursprungs sein sollte. Diese Meinung, die schon griechische

Vorläufer hat, wurde zu Recht aufgegeben, zumal die Abhängigkeit

des Rechtsdenkens von Zeit und Raum immer mehr erkannt wurde. Schon

im Altertum. – Auf der anderen Seite müssen wir konzedieren, dass

gewisse Rechts- und damit auch Gerechtigkeitspositionen zumindestens

in die Nähe einer absoluten Geltung zu rücken sind: zB das

Tötungsverbot,

heute wohl auch die

Menschenrechte mit der Menschenwürde

in ihren Zentrum, aber auch das

Notwehrrecht und vielleicht

auch noch andere Rechts-Werte. |

Absolutes Naturrecht? |

Die seit dem Altertum anhaltenden Debatten

um die Richtigkeit von Naturrechts- und rechtspositivistischen Positionen lehren

uns vielleicht eines, mag das auch als persönliche Formel zu verstehen

sein: Die Frage nach einem „Entweder-Oder” dieser beiden rechtsphilosophischen

Positionen erscheint falsch gestellt. Müssen wir uns nicht eingestehen,

dass wir heute selbstverständlich zu 90-95 Prozent Positivisten

sein müssen, dass aber auf der anderen Seite der verbleibende Teil eines

naturrechtlichen Korrektivs, das dem Positivismus inhaltlich-materiale

Grenzen setzt, ebenso selbstverständlich sein sollte? | Naturrecht oder

Rechtspositivismus? |

Hier,

im Bereich der relativen Gerechtigkeit, schließt sich auch der Kreis

zur Anthropologie, Sozialpsychologie und Psychoanalyse: | Interdisziplinäre Einsichten |

„Freud hat darauf hingewiesen, dass ...

Triebregungen – die Triebregungen des Menschen wie natürlich auch

diejenigen jedes anderen Lebewesens – an sich weder gut noch böse

sind, sondern dass sie als gut oder böse nur erlebt werden können

im Kontext eines Kulturverhaltens. Es ist also in verschiedenen

Kulturen das, was als gut und was als böse angesehen wird, etwas

sehr Verschiedenes. Es gibt kein Absolutum in dieser Hinsicht.”

– A. Mitscherlich, Massenpsychologie

(1972) | |

2.

Materielle

und formelle Gerechtigkeit | |

Dazu kommt, und deshalb

finden sich diese Ausführungen im folgenden Kapitel 19 (Rechtsdurchsetzung),

dass „Recht haben” (nach dem materiellen Recht)

und „Recht bekommen /erlangen” (im Prozess und

überhaupt in rechtlichen Verfahren) zweierlei sind. – Kann ich nämlich

mein Recht nicht beweisen, erhalte ich es auch nicht zugesprochen,

mag sich auch alles tatsächlich so zugetragen haben, wie von mir

behauptet. Das verletzt zwar die materielle Gerechtigkeit,

nicht aber notwendigerweise die formelle oder Verfahrensgerechtigkeit.

Denn auch Rechtsanwender sind keine Hellseher und können nur zusprechen,

was beweisbar ist. Viele Rechtsakte werden daher nur durch ein korrektes

Verfahren legitimiert; N. Luhmann, Legitimation

durch Verfahren (1969). Das bedeutet zwar eine Einbusse in Bezug

auf die materielle Gerechtigkeit, muss aber als Folge der menschlichen

Unzulänglichkeit hingenommen werden. | „Recht

haben” und „Recht bekommen” |

Recht, Moral und Sitte ( → KAPITEL 1: Normen

als ¿Wegweiser¿ ¿ Recht, Sitte, Moral)

bestimmen für jede Gesellschaft, was in ihr „gut und gerecht” (=

erlaubt), und was „schlecht” (= unerlaubt) ist. Dabei lassen sich

von Land zu Land Übereinstimmungen wie Differenzen feststellen.

Das ist die Erklärung für Michel de

Montaignes (1533-1592) berühmten

Satz: „Was ist das für eine Wahrheit [Gerechtigkeit], die bei diesem Bergzug

endet und für die Welt dahinter Lüge [also Unrecht] ist”, der Blaise

Pascal (1623-1662) zu

seinem Ausspruch animierte: | Sozialnormen

als Kulturnormen |

„Verité en decà des Pyrénées, erreur au

delà.” | |

Dennoch existieren wichtige und weitläufige rechtliche Gemeinsamkeiten:

Für das Privatrecht bspw die Persönlichkeitsrechte,

aber auch zugefügten Schaden ersetzen und Verträge zuhalten zu müssen;

für das öffentliche Recht etwa die Grund- und Menschenrechte;

für das Verfahrensrecht die Ausrichtung an einem

fairen Verfahren, wie es in Art 6 EMRK gefordert wird oder das schon Aischyleische

Prinzip des audiatur

et altera pars; und für das Strafrecht die ebenfalls

auf griechische Wurzeln zurückgehende Regel des in dubio pro reo. | |

3.

Austeilende

und ausgleichende Gerechtigkeit | |

| |

Die Rechtsphilosophie

unterscheidet seit Aristoteles (5. Buch der Nikomachischen Ethik)

zwei Arten der Gerechtigkeit: | Zwei Arten der

Gerechtigkeit |

| •

die austeilende

Gerechtigkeit (iustitia distributiva), gewährt jedem, was ihm

zusteht; | |

| •

die ausgleichende Gerechtigkeit (iustitia commutativa)

versucht, das Gleichgewicht rechtlich wieder herzustellen, wenn

es gestört wird. Sie verfolgt damit ein Ziel, das für jede Gesellschaft von

Bedeutung ist: Recht soll Gesellschaft möglich machen. – Wer andere

schädigt, muss dies wieder gutmachen; dh Schadenersatz leisten oder

Strafe hinnehmen. Wer sich ungerechtfertigt bereichert, hat das

dabei Erlangte herauszugeben. | |

Die ausgleichende

Gerechtigkeit – deren Göttin in der griechischen Mythologie

Nemesis, die Rache, war – wird im Strafrecht durch die Strafe charakterisiert,

im bürgerlichen Recht etwa durch das Schadenersatzrecht; die austeilende

Gerechtigkeit durch die berühmte Ulpian-Formel des „Suum cuique”. – Es stellt

einen unüberbietbaren Zynismus dar, dass die Nationalsozialisten

die Gerechtigkeitsformel Ulpians – „Jedem das Seine” – als Aufschrift über dem Eingang

des KZ-Buchenwald anbrachten. | Beispiele |

Kant (Rechtslehre, Methaphysik

der Sitten) ordnet die austeilende Gerechtigkeit dem öffentlichen Recht,

die wechselseitige / erwerbende oder ausgleichende dem Privatrecht

zu und zählt zu letzterer auch die beschützende Gerechtigkeit (iustitia tutatrix);

dies iSv Schutzgesetzen: vgl heute MRG, KSchG, WEG, Arbeitsrecht,

BTVG etc. – Dieser Ansatz erscheint aus heutiger Sicht nicht unwichtig. | iustitia

tutatrix |

IV.

Gerechtigkeit

als Tugend | |

| |

Die Gerechtigkeit (iustitia) bildet mit der Klugheit (prudentia), der Selbstbeherrschung / Mäßigkeit (temperantia) und der Tapferkeit/Seelengröße (fortitudo) die vier Kardinaltugenden, die

es für jedes Individuum – und wie Platon (von dem diese Überlegungen

stammen) in seiner „Politeia” klarstellt – aber auch für den Staat

zu erstreben gilt. (Die lateinischen Begriffe sollten nicht darüber

hinwegtäuschen, dass diese Lehre griechischen Ursprungs ist.) –

Gerechtigkeit ist danach das Ergebnis des Gelingens und Erreichens

der anderen, vorgelagerten Tugenden, was später immer wieder verzeichnet

wurde. | |

Die platonische Lehre von den Kardinaltugenden

wurde im Rahmen der griechischen Philosophieentwicklung vor allem

von der

Stoa aufgegriffen

und modifiziert. Eine Schrift des

Panaitios von Rhodos (~180-100 v. C.),

er bildet mit seinem berühmten Schüler Poseidonios die

mittlere Stoa (~150-0), diente

Cicero als Vorlage für dessen Schrift „De

officiis”/„Über die Pflichten”. Die politische Propaganda der Augustuszeit

übernimmt die Lehre der Kardinaltugenden ebenso wie später das Christentum

(Ambrosius, Augustinus, Thomas von Aquin). | |

Gerechtigkeit

ist also nach der ursprünglichen Lehre nicht nur ein individuell-persönlicher,

sondern auch ein kollektiv-staatlicher, also ein Gemeinschaftswert,

ohne den kein Gemeinwesen auf Dauer bestehen kann. Gerechtigkeit

ist zudem kein statischer Zustand, sondern kontinuierlich in Entwicklung

begriffen, kurz: dynamisch angelegt. – Das Recht ist dabei jenes

Mittel, das – einem Transmissionsriemen vergleichbar – die Strebungen

von kollektiven und individuellen Gerechtigkeitsbemühungen verbindet

und so – vor allen andern Mitteln – den Bestand des Staates und

das Wohl und Glück der Einzelnen (Eudaimonia) sichert. | Gerechtigkeit gilt für Staat und Individuum |

2. Gerechtigkeit

– keine Domäne des Rechtsdenkens | |

Dieser – hohe wie tiefe – Stellenwert der Gerechtigkeit

und damit des Rechts erklärt auch, warum sich nicht nur die Rechtswissenschaft

mit der Frage der Gerechtigkeit befasst, sondern auch zahlreiche

andere Disziplinen, allen voran die Philosophie. Das beginnt bei

Platon und seinen Schülern, insbesondere Aristoteles, und reicht

bis Rawls, Habermas, Walzer uam; vgl schon oben → Gerechtigkeit

und Gesellschaft – Die ‚Idee’ der Gerechtigkeit als ‚Rechtsidee’

– | |

Ein solches Verständnis der Gerechtigkeit macht

zudem klar, wie wichtig in einem Staate ein breiter politischer

und wissenschaftlicher Diskurs ist.

Persönlicher Ehrgeiz und politisch-ideologisches Machtstreben haben

aber noch nie ausgereicht, um einen Staat politisch glücklich zu führen.

Dabei wissen wir seit den alten Griechen wie wichtig es für politische

Fragen ist, sie „nach beiden Seiten zu diskutieren” (Cicero), um

dann sicher(er) entscheiden zu können. Noch viel wichtiger ist ein

solcher Diskurs aber dafür, dass er den Menschen eines Staates zeigt,

dass die handelnden Politiker bestrebt sind, das Beste für alle

– nicht nur für sich selbst (!), ihre Klientel und ihr politisches

Überleben – zu tun. Das setzt allerdings die Reife einer Regierung

und auch der Opposition voraus, zu zeigen, dass es ihnen nicht nur

darum geht, Recht zu behalten. Erst daraus vermag sich verbindende

Gemeinsamkeit und Wohlfahrt

zu entfalten. – Wie aber soll ein Staat seine Bürger und Bürgerinnen

dazu anhalten nach gesellschaftlicher Vollkommenheit zu streben und

sittliche Persönlichkeiten zu werden, wenn seine Repräsentanten

die dafür nötigen Fähigkeiten und Charaktereigenschaften kaum vom

Hörensagen kennen? Ehrgeiz und Geltungssucht lassen aber auch Wissenschaftler

immer wieder vergessen, dass es nicht ihre Aufgabe sein kann, mit solcher

Politik zu kooperieren. Allein: Der Opportunismus ist meist stärker,

mag auch längst an die Stelle des Willens zu gesellschaftlicher

Reform, der zu narzistischer Zerstörung getreten sein. | Gerechtigkeit braucht politischen und wissenschaftlichen

Diskurs |

B.

Rechtswissenschaft

als Sozialwissenschaft? |

Der folgende Einführungstext (Pkt B. I.)

wurde vor 30 Jahren geschrieben. Anlass war damals die Vorlage eines Entwurfs

für ein neues juristisches Studiengesetz. Meine Hoffnung bestand

damals darin, dass es gelingen könnte, das disziplinäre Verhältnis

der Rechtswissenschaft (ReWi) zu den Sozialwissenschaften

(SoWi) zu verbessern. Heute sehen wir sehr deutlich, dass sich diese

Hoffnung nicht erfüllt hat. Daher besitzt dieser Text weiterhin

seine Berechtigung. Die Innsbrucker Studentenzeitung „Neue Freie

UNIPress” lud damals zu einer Stellungnahme ein und sicherte deren

Veröffentlichung zu. – Der hier abgedruckte Artikel erschien in

der Nr. 2, Nov./Dez. 1973. – Hinzugefügt wurden nur wenige Bemerkungen. | |

I. Selbstzufriedene

Rechtswissenschaft? | |

Die traditionell eher satte disziplinäre

Selbstzufriedenheit der Rechtswissenschaft (ReWi) erreicht hinsichtlich

ihres Verhältnisses zu den Nachbarwissenschaften – vornehmlich den

Sozialwissenschaften (SoWi) – immer noch ein beachtliches Ausmaß,

scheint aber allmählich einer gewissen Unsicherheit über den tatsächlichen

Stellenwert des „eigenen Fachs” zu weichen. Dieser – für Österreich

eher schmeichelhafte – Befund spiegelt vor allem die Situation in

der BRD wieder und wird ua durch ein rapides Ansteigen kritischer

Publikationen indiziert. Österreich wird (vielleicht) mit einem

gewissen time-lag folgen. Noch aber lebt ein beachtlicher Teil von

Österreichs Juristen im Land der Phäaken. Dabei hätte man sich spätestens

im Rahmen der Begutachtung des Entwurfs eines Bundesgesetzes über

das Studium der Rechtswissenschaft mit derart grundlegenden Fragen eingehend

beschäftigen müssen, geht es doch um Weichenstellungen für Jahrzehnte! | ReWi und

Nachbardisziplinen |

1. Worin liegt

das Problem? | |

Vielleicht

helfen uns schon einige Titel unlängst erschienener Publikationen

weiter: „Soziologie vor den Toren der Jurisprudenz” (Lautmann, 1971),

„Rechtswissenschaft als Sozialwissenschaft” (Rottleuthner, 1973),

„Richterliches Handeln. Zur Kritik der juristischen Dogmatik” (Rottleuthner, 1973),

„Rechtssoziologie und Rechtspraxis” (Nauke/Trappe, 1970), „Theorie

der Interdependenz. Ein Beitrag zur Reform der Theorie der Rechtsgewinnung

durch Öffnung der Rechtswissenschaft zu den Sozialwissenschaften”

(Wittkämper), „Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften” (Grimm,

Hg, 1973), „Über die juristische Relevanz der Sozialwissenschaften”

(Naucke, 1972). | Wegweisende Publikationen |

Es

geht also um das Verhältnis der ReWi zu ihren Nachbarwissenschaften,

pauschal den SoWi, das sich künftig ändern muss. Darüber hinaus

geht es um die Gewinnung eines neuen, realistischen Selbst(wert)verständnisses

der ReWi. Getragen wird diese Entwicklung von der Erkenntnis, dass die

ReWi die ihr aufgegebenen gesellschaftlichen Probleme allein nicht

(mehr) zu bewältigen vermag. – Um dies zu verschleiern wurde in

der Jurisprudenz bereits viel Scharfsinn aufgewandt. – Aus der Distanz

von drei Jahrzehnten betrachtet, zeigt sich, dass dieser Entwicklungsschritt

versäumt wurde, ja dass die ReWi drauf und dran ist, sich vollständig

der Wirtschaft und ihren Zielsetzungen zu unterwerfen, was einer

Selbstaufgabe gleichkommt. – Die disziplinäre Autonomie der ReWi

ist schwer gefährdet! | Neues Selbstverständnis der ReWi? |

Die ReWi verhielt sich in

der Vergangenheit den SoWi gegenüber – ohne erkennbaren

Grund – immer wieder hochmütig. Transferiert man

das gegebene Verhältnis von ReWi und SoWi metaphorisch auf eine

familiäre Ebene, könnte man sagen: Die ReWi versuchte, den in ihrem

Randgebiet angesiedelten sozialwissenschaftlichen Disziplinen eine

autoritäre Vaterfigur – freilich ohne echte Autorität – vorzuspielen.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten der SoWi – was aber vornehmlich

sachlich, also gegenstandsmäßig bedingt war (vgl G.C. Homans, Was

ist Sozialwissenschaft?, 19722; vgl

auch: P. Lazarsfeld, Am Puls der Gesellschaft. Zur Methodik der

empirischen Soziologie [1968] und derselbe, Soziologie. Hauptströmungen

der sozialwissenschaftlichen Forschung [1970]; N. Luhmann, Legitimation

durch Verfahren [1969]) – haben sich die „Kinder” emanzipiert und

versuchen nun einerseits ihre wissenschaftliche Ebenbürtigkeit und

Brauchbarkeit zu dokumentieren; andererseits sind sie bestrebt,

die für sie lange Zeit traumatische”Vaterfigur ReWi”

mit den ihnen eigenen, im Hinblick auf wissenschaftliche Exaktheit

überlegenen Instrumentarien auf Schwachstellen hin abzuklopfen.

Die Hohltöne sind dabei nicht zu überhören, was wiederum viele Juristen

nicht wahrnehmen wollen oder zumindest schmerzlich berührt. – Wissenschaftliche

Freude an disziplinärer Selbsterkenntnis war ja nie der Juristen

starke Seite. | Traumatische

„Vaterfigur ReWi”? |

Vgl dagegen: Th. W. Adorno / H. Albert /

R. Dahrendorf / J. Habermas / H. Pilot / K. R. Popper, Der Positivismusstreit

in der deutschen Soziologie (1969). | |

Ich will versuchen, das bisher Gesagte

anhand eines weiteren Beispiels zu verdeutlichen: Noch vor nicht

allzu langer Zeit zweifelten nur wenige daran, dass der Richter

das Recht wirklich objektiv, ohne Vorverständnis”findet”,

eine wertfreie Entscheidung fällt. Es ist unbestreitbar das Verdienst der

Verfahrens- und Richtersoziologie, dass heute nur mehr wenige daran

glauben; vgl R. Wassermann, Der politische Richter (1972) sowie

Th. Rasehorn, Recht und Klassen (1974). Nicht zuletzt deswegen kam

es auch im Bereich juristischer Dogmatik zu einer Reflexion

über Wert und Unwert traditioneller juristischer Methodologie.

Als Beispiel hierfür ist J. Essers Buch „Vorverständnis und Methodenwahl

in der Rechtsfindung” (1970; 19722)

zu nennen. | „Vorverständnis

und Methodenwahl” |

Vorangegangen waren diesem Buch andere bedeutende

Publikationen J. Essers: – Wert und Bedeutung der Rechtsfiktionen

(1940); – Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des

Privatrechts (1956, 19904); – Wertung,

Konstruktion und Argument im Zivilurteil (1965) uam. | |

Auslösendes Moment dafür, dass derartige Bücher überhaupt

geschrieben werden konnten, war der – das juristische Selbstverständnis

immer mehr unterminierende – zunehmende wissenschaftliche Druck

seitens sozialwissenschaftlicher und philosophischer Disziplinen,

vornehmlich aber der Soziologie, auf die Vertreter der ReWi. | |

Vgl etwa: J. Habermas, Theorie und Praxis

(1971); derselbe, Zur Logik der Sozialwissenschaften (1967); derselbe, Erkenntnis

und Interesse (1971). – Etwas später erschien P. Feyerabend, Wider

den Methodenzwang (1976). – Vgl idF auch: J. Habermas, Faktizität

und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats

(1992) und derselbe, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem

Weg zu einer liberalen Eugenik? (2001). | |

| Abbildung .1: Bedeutung der RTF und

RS für die ReWi (1) + (2) |

|

Das gegenwärtige Neben- und meist Gegeneinander

von ReWi und SoWi ist wissenschaftlich unerfreulich. Was

es zunächst herzustellen gilt, ist echte Diskussionsbereitschaft.

Das bedeutet keineswegs eine Pflicht zu unkritischer und unreflektierter

Rezeption. Man sollte aber nicht – wie etwa Naucke (ein Jurist)

es tut – den SoWi vorwerfen, sie hätten der ReWi noch viel zu wenige konkrete

und konstruktive Lösungen zu bieten. Ich verweise hier nur auf die

seit Jahrzehnten vorliegenden Ergebnisse der Rechtstatsachenforschung

(RTF), deren Begründer, Eugen Ehrlich, ein Österreicher war. Er

gilt übrigens – gemeinsam mit Max Weber – auch als Begründer der

modernen Rechtssoziologie (RS). – Vgl dazu →

Rechtstatsachenforschung

| Gegeneinander von

ReWi und SoWi? |

Aus heutiger Sicht muss ich feststellen:

Obwohl Österreich mit Eugen Ehrlich den Begründer der modernen RS

und RTF hervorgebracht hat, ist es auch in den vergangenen 30 Jahren

nicht gelungen, das wissenschaftsdisziplinäre Verhältnis von ReWi

und SoWi zu verbessern. Wir haben bislang nicht einmal das Niveau

erreicht, das für Aristoteles und Theophrast (als Begründern dieser

Disziplinen und vor allem auch der europäischen ReWi in der Antike) selbstverständlich

war. – Wer an Zufälle glaubt, ist selber schuld. | |

Mancher

Vorwurf ist nämlich einerseits nur bedingt richtig und wohl zudem

– ja vornehmlich – auf die bisher mangelnde juristische Kooperationsbereitschaft zurückzuführen.

Der aufgeschlossene Jurist weiß aber mitunter doch besser, wo der

Schuh drückt, weshalb ein Zusammenwirken unverzichtbar ist. | Mangelnde juristische Kooperationsbereitschaft |

Ich habe das Problem für mich so gelöst,

dass ich bspw in meiner Habilitationsschrift: Kausalität

im Sozialrecht (Berlin, 1983 – 2 Bde) auch die SoWi eingehend

berücksichtigt und dafür eine Lehrbefugnis/Venia für „Bürgerliches Recht

samt dessen Bezügen zum Sozialrecht sowie Rechtstatsachenforschung”

erworben habe. – Ich vergebe seither Diplomarbeiten und Dissertationen

aus dem Bereich RTF. Die Habilitationsschrift selbst arbeitete ua

zahlreiche höchstrichterliche Entscheidungen auf und untersuchte

diese auch inhaltsanalytisch; vgl J. Ritsert, Inhaltsanalyse und

Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung (1972). | |

2. Wünschenswerte

Konvergenz | |

Eines ist jedoch gewiss: Die notwendige und wünschenswerte Konvergenz

von ReWi und SoWi wird durch eine, dieses Ziel nicht gebührend berücksichtigende

Studienreform vereitelt, zumindest aber in unverantwortlicher Weise

verzögert. Der vorliegende Entwurf (1973!) scheint diesen Weg zu

gehen. Studierende werden wie bisher am Beginn des Studiums ihren

Blick vornehmlich in die Vergangenheit richten müssen und auch später

keinen nennenswerten Kontakt mehr mit sowi-Disziplinen bekommen.

Man fragt die Studierenden freilich nicht, ob sie das auch so wollen,

was zumindest zweifelhaft erscheint. | |

Ich halte aber die

Rechtsgeschichte für

ein wichtiges, lehrreiches und interessantes Fach, meine jedoch,

dass sie in der juristischen Ausbildung meist nicht so eingesetzt

wird, wie sie eingesetzt werden sollte. – Persönlich habe ich immer

wieder auch rechtswissenschaftliche Arbeiten mit dem Ziel verfasst,

vertiefte Einsichten durch rechtshistorische Bezüge zu erlangen:

Vgl etwa: – Barta / Palme / Ingenhaeff (Hg),

Naturrecht und Privatrechtskodifikation (1999); – Zur Geschichte

und Entwicklung des Wohnungseigentums in Österreich, in: Havel/ Fink/ Barta, Wohnungseigentum

– Anspruch und Wirklichkeit 183 ff (1999) oder demnächst: – „Graeca

non leguntur”? – Zum Ursprung des europäischen Rechtsdenkens im

antiken Griechenland (in Vorbereitung: 2005). | |

Dem

Entwurf (des Jahres 1973) – gleiches gilt etwa für den neuen Studienplan

2001 der Innsbrucker Rechtswissenschaftlichen Fakultät – ist es

jedenfalls nicht gelungen eine sinnvolle Integration von

ReWi und SoWi – wenn man diesen Gegensatz noch beibehalten

will – vorzunehmen. Dass der Entwurf dem leider noch immer weit

verbreiteten juristischen Segregationsdenken (

legal isolationism)

entgegenkommt, zeigt ua die freundliche Aufnahme, die er in juristischen

Professorenkreisen gefunden hat. So nimmt es denn auch nicht Wunder,

dass juristische Fakultäten im Begutachtungsverfahren zu den hier

angeschnittenen Problemen wenig bis nichts zu sagen haben. | Sinnvolle Integration von ReWi und SoWi |

Das gilt grundsätzlich auch für einen anderen

wichtigen fachlichen Bezug des Rechtsdenkens: Den zur Philosophie, der

in seiner Synthese zur Rechtsphilosophie führt,

die heute wie vor 30 Jahren eine wichtige Ergänzung der ReWi darstellt.

Auch sie ist bis heute ein Stiefkind rechtswissenschaftlichen

Denkens geblieben. Vgl aber das zum Nachdenken anregende

Bändchen „Rechtsphilosophie” (2001) von Theo Mayer-Maly, der an

unserer Universität lehrt. | |

Diese Haltung des Rechtsdenkens gegenüber bestimmten sowi-Fächern

(insbesondere RS und Politikwissenschaft) hat sich im Wesentlichen

bis heute nicht geändert. Die Situation hat sich

aber insofern sogar noch verschlechtert, als mittlerweile

auch Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie neben der Rechtssoziologie

immer weiter zurückgedrängt werden und zu befürchten ist, dass diese Fächer

in absehbarer Zeit ganz verschwinden werden. – Zum Wohle der Wirtschaft,

die als sowi-Disziplin kaum Verständnis für ihre Schwesterdisziplinen

aufbringt. Das Unverständnis in juristischen Professoren- und Assistentenkreisen

ist bedauerlich gross. | |

Man hat nicht

den Eindruck, als hätten sich die „Väter” des Entwurfs auch nur

marginal an der in der BRD sehr regen Curriculum-Diskussion beteiligt;

vgl neben Grauhahn/Narr (Leviathan 1973, 90 ff) auch R. Wiethölter,

Rechtswissenschaft (1968). Die Erstellung neuer Studiengänge scheint in

der Tat – um eine Formulierung von Grauhahn/Narr zu gebrauchen –

„zur Zeit der verbliebene Rest einer universitären Reformdiskussion

zu sein, die im Hinblick auf fast alle strukturellen Probleme gestrandet

ist”. | Curriculum-Diskussion |

Es dürfte schwer

von der Hand zu weisen sein, dass die ReWi durch den offenbar immer

noch schneller werdenden sozialen Wandel verstärkt auf die Hilfe

anderer Disziplinen angewiesen ist. Aber „die” ReWi will das nicht

wahrhaben. | Sozialer Wandel |

Der andere Weg, den die ReWi seit alters

her (= römisches Recht + Rechtspositivismus) gegangen ist, ist jener

des legal isolationism, also der Abspaltung des Rechtsdenkens von

der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Er ist längst (und war von

Anfang an) überholt, was aber von der ReWi kaum bemerkt wird! So

ist der Rechtspositivismus bei uns in Österreich (auch bei vermeintlich

fortschrittlich Denkenden) immer noch (zu) hoch im Kurs. – Einen

anderen Fluchtweg bietet die „reine” Theorie, die sich die Hände

nicht durch empirische Recherche oder auch nur ein Nachdenken darüber

schmutzig oder auch nur staubig machen will. | |

Dieser

Tatsache sollte auch in der Ausbildung Rechnung getragen werden.

– Das darf aber nicht damit verwechselt werden, die ReWi

an andere Disziplinen auszuliefern. Gerade das fördert

aber nunmehr – das ist ein Schwenk in die Gegenwart – der neue Innsbrucker-Studienplan

2003 für ein eigenes „Wirtschaftsrechtsstudium”

als Diplomstudium. Dieser Studienplan zollt zwar dem gegenwärtig

in Österreich so fühlbaren konservativen Zeitgeist Tribut, zählt

aber weder die Rechtsphilosophie, noch die Rechtsgeschichte oder

die Rechtstatsachenforschung oder gar die Rechtssoziologie zu seinen

Fächern. | ReWi nicht an andere Disziplinen ausliefern |

Dem Problem ist

nicht nur durch ein verstärktes Heranziehen von Sachverständigen

beizukommen. Der Jurist / die Juristin selbst

müsste über grundlegende sozialwissenschaftliche Kenntnisse verfügen

und diese bei seiner / ihrer Arbeit einsetzen. Der Einwand, die Verwertbarkeit

sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse sei noch zu gering,

um ihr echte juristische Relevanz verschaffen zu können, verkennt

ua den künftigen möglichen Stellenwert der SoWi in der ReWi, zumal

sich der Ertrag der SoWi (im Gegensatz zu dem der ReWi?) noch gar

nicht absehen lässt. – Ein verstärkter Einsatz der SoWi im Gesetzgebungsverfahren,

überhaupt dem gesamten Bereich der Rechtspolitik, dem Strafrecht

oder der öffentlichen Verwaltung, im Handels-, Arbeits- und Sozialrecht

– um nur einige Beispiele zu nennen, wäre heute notwendiger denn

je. Das Zivilrecht könnte dadurch bspw zu einem vertieften Problem-

und exakteren Methoden- und Relevanzbewusstsein erwachen, das die

SoWi – trotz mancher Spreu – auszeichnet. Und auf dem Boden der Tatsachen

zu stehen, ist doch etwas Erstrebenswertes! | Verwertbarkeit

sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse |

Während

es im dtBMdJ seit Jahrzehnten eine Abteilung

für RTF gibt, fehlt eine solche Einrichtung in Österreich.

Die Konsequenz: Statistiken und Daten zum österreichischen Rechtswesen werden

immer spärlicher und schlechter. Es fehlt an jeder ernsthaften Aufbereitung.

Die Schwarz-Blaue-Regierung hat es geschafft, die freilich schon

bisher dürftige – „

Statistik

der Rechtspflege” aufzulassen. Die sog Privatisierung zerstörte

selbst diesen schwächlichen Ansatz einer österreichischen

Justizstatistik.

Betroffen davon ist in besonderer Weise das Zivilrecht. Wir haben

nun endgültig den Stand einer rechtstatsächlichen Bananenrepublik

erreicht. – Auch das ist kein Zufall. | Abteilung für RTF im dtBMdJ |

| |

Das dtBMdJ gibt

auch seit Jahrzehnten eine

Buchreihe „Rechtstatsachenforschung”

heraus in der viele interessante Publikationen erschienen sind,

etwa (Auswahl): | Buchreihe „Rechtstatsachenforschung” |

| |

Man darf auf der anderen Seite

aber nicht verschweigen, dass die juristische Arbeit durch

den Einsatz sozialwissenschaftlicher Methoden nicht immer

bequemer würde. Gefällte Entscheidungen und dogmatische

Konzepte würden uU leichter oder überhaupt erst nachprüfbar, die Relevanz

des Lehrstoffs verifizierbar. – Das mag mit ein Grund sein, sich

gegen eine sozialwissenschaftliche „Infiltration” zu sträuben. Es

hat überhaupt den Anschein, als müsste – immer noch – das Image

mancher sowi Disziplin von beträchtlichen emotionalen und ideologischen

Vorurteilen seitens der Juristen und der Politik gereinigt werden. | Bequeme und

willfährige Juristen? |

Man mag sich auch immer noch darüber uneins sein, ob die ReWi (auch) eine

SoWi Disziplin ist oder nicht. Bei aller Bedeutung, die

terminologischen Fragen auch in diesem Zusammenhang zukommen mag,

dürfte es letztlich auf eine gegenseitige fachliche Öffnung (und

damit eine mögliche Bereicherung) ankommen, wobei die Jurisprudenz

eher der nehmende, als der gebende Teil sein wird. Die Lektüre des

immer noch beachtlichen und interessanten Werks von Eugen Ehrlich legt

dies nahe; vgl die folgenden Literaturangaben und die Ausführungen

in → Gerechtigkeit

und Gesellschaft – Die ‚Idee’ der Gerechtigkeit als ‚Rechtsidee’

| |

| |

Ich halte auch

den möglichen Einwand gegen eine solche Annahme für nicht stichhaltig,

wonach ein Verständnis der ReWi als SoWi gegen das

Wertfreiheitsgebot von

Max Weber verstößt. Auch die SoWi kommen nämlich nicht ohne Wertungen

aus. Schon für die SoWi bedarf es demnach einer Korrektur dieser

Weberschen Forderung. – Für die ReWi kann das nur bedeuten, dass

der Rechtsanwender iwS nicht subjektive Werte in die vorgegebenen

normativen Wertungen einbringen darf; damit verbleibt und eröffnet

sich aber immer noch, durchaus unter Beachtung der Normtreue, ein flexibler,

dem sozialen Wandel Rechnung tragender, Interpretationsspielraum,

der keinen Verstoß gegen ein Wertfreiheitspostulat bedeutet. – Webers

Wertfreiheitspostulat kann heute nur als Aufforderung zu einem wissenschaftlich

bewusst offenen und realistischen Umgang mit Wert(urteil)en verstanden

werden! Andernfalls droht Wertfreiheit zur Weltfremdheit zu werden. | Wertfreiheitsgebot |

Schließlich sei noch kurz auf einen

Einwand eingegangen, der häufig von juristischer Seite (!) erhoben

wird. Man plädiert dafür keine Erörterungen mehr ernst zu nehmen,

die sich mit so allgemeinen Begriffen wie „die“ SoWi, „die“ Jurisprudenz,

„die“ Juristen, „das“ Recht, „die“ Dogmatik etcbegnügt

(Naucke, Struck). Ich glaube, dass dies letztlich nur als Vorwand

dient, um die beginnende Annäherung der beiden Disziplinen zu verhindern.

Mag es auch pauschalierend sein, von SoWi, der ReWi, der Dogmatik

etc schlechthin zu sprechen; die Verwendung dieser allgemeinen Begriffe

erfolgt aber gewiss nicht deshalb, weil man nicht wüsste, was damit

gemeint ist oder wo im juristischen Bereich sozialwissenschaftliche

Erkenntnisse gezielt eingesetzt werden könnten. Der Grund ist vielmehr

der, dass es zunächst – jedenfalls in Österreich – grundsätzlich

darum geht, den tiefen wissenschaftlichen Graben zwischen ReWi und

SoWi einzuebnen. Es gilt überkommene Vorurteile und generelle methodisch-disziplinäre

Barrieren abzubauen. Zudem, und auch das sei erwähnt, weiß man sehr

wohl, welche sozialwissenschaftlichen Disziplinen für eine mögliche Zusammenarbeit

mit der ReWi in Frage kämen. | Juristische

„Abwehrmechanismen” |

Vgl etwa die noch von F. Gschnitzer betreute

Diss. Von Jurij Fedynskyj, Rechtstatsachen auf dem Gebiet des Erbrechts

im Gerichtsbezirk Innsbruck 1937-1941 (1968). | |

Die Frage ist freilich nach wie vor die, ob die ReWi eine

solche Zusammenarbeit will. | |

: M. WeberEin Zitat

Max Webers mag abschließend

umreissen , was die ReWi von den SoWi zu erwarten hätte: | Zum Abschluss |

„Eine empirische Wissenschaft vermag niemanden

zu lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und – unter Umständen

– was er will.” – Aus: Die ‚Objektivität’ sozialwissenschaftlicher

Erkenntnis (1904), abgedruckt in: M. Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche

Analysen, Politik 186 ff/190 (1986). | |

Aber wäre es nicht schon sehr viel, wenn die ReWi wüsste,

was sie tut, kann und was sie will? | |

| Abbildung .2: Große RS und RT-Forscher

(1) bis (5) |

|

| |

Fast überflüssig zu erwähnen, dass auch unser neuer Innsbrucker-(Diplom)Studienplan

2001 die Chance einer angemessenen Berücksichtigung sozialwissenschaftlicher

Fächer nicht genützt hat. (Nur mit Glück konnten 2 Stunden Rechtsphilosophie

gerettet werden, zumal immer mehr Kollegen diese für überflüssig

halten. Angeblich entspricht das dem Zeitgeist. – Allein, der Weg

in Richtung „Fachhochschule” erscheint vorprogrammiert. Das gilt

allerdings nicht nur für Innsbruck.) Weder die RS, noch die RTF,

noch anderes (zB Rechtspolitik, Legistik, Kautelarjurisprudenz)

wurden gebührend berücksichtigt. | |

II.

Rechtstatsachenforschung | |

| |

| |

Der (Alt)Österreicher Eugen Ehrlich (1862-1922)

– er stammte aus Czernowitz/Bukowina und war dort Professor für

römisches Recht und blieb hier bis zu seinem Tod – gilt neben Max Weber (1864-1920) als Begründer

der modernen Rechtssoziologie/RS und der Rechtstatsachenforschung/RTF;

mag auch der Terminus Rechtstatsachenforschung nicht von ihm, sondern

von Arthur Nussbaum

(1877-1964) stammen, der jedoch nur als Epigone angesehen werden

kann. Ehrlich sprach vor allem vom „lebenden Recht” und stellte

dieses dem (oft toten oder doch viel weniger bedeutsamen) Gesetzesrecht

gegenüber. Er sprach aber – interessant für die künftige Bezeichnung der

Disziplin – bereits von „juristischen Tatsachen” („Über Lücken im

Recht”). Inhaltlich hatte Ehrlich die neue Disziplin bereits vollständig

aufbereitet, ehe andere ihm folgten. – Für Ehrlich war die RTF die

praktisch-empirische Seite der RS. | Eugen Ehrlich |

Überzeugend

die verschiedenen Publikationen von M.

Rehbinder und Th.

Raiser,

Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland 94 ff (19994).

– In der Literatur kam es dagegen zu Ausgrenzungen Ehrlichs und

wissenschaftsgeschichtlichen Verzeichnugen zugunsten Nussbaums;

vgl etwa Büllesbach, in: Kaufmann/Hassemer (Hg), Einführung in die

Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart 453 ff (19946)

und insbesondere in: Chiotellis/Fikentscher (Hg), Rechtstatsachenforschung

1 und 78 ff (1985). | Wissenschaftshistorische Verzeichnungen |

Ehrlich gründete

bereits 1910 ein Seminar für „Lebendes Recht”,

das jedoch mit keinerlei finanziellen Mitteln ausgestattet wurde.

– Seine Arbeitsschwerpunkte waren neben der Rechtsgeschichte,

das geltende Privatrecht und die Grundlagen und -fragen des Rechtsdenkens

und der Rechtswissenschaft. Früh warb er in noch

heute interessanten Publikationen für seine Ideen;

vgl „Soziologie und Jurisprudenz” (1906), „Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts”

(1906), „Die Erforschung des lebenden Rechts” (1911), „Ein Institut

für lebendes Recht” (1911), „Das lebende Recht der Völker der Bukowina”

(1912) und vor allem in seiner umfassenden, 1913 erschienenen, „Grundlegung

der Soziologie des Rechts”. | Lebendes Recht |

| Abbildung .3: Eugen Ehrlich: Porträt

(1) bis (9) |

|

1. RTF – Empirischer

Teil Rechtssoziologie | |

Während die RS sich zum

Ziel setzt, die Zusammenhänge von Recht und Gesellschaft im Großen wie

im Kleinen aufzuhellen, geht es der RTF darum, einerseits aufzuzeigen

wie das geltende Recht samt seinen Methoden „lebt” – also bspw aufzuklären,

ob und wie bestimmte Normen angewandt werden oder nicht, ob sie

angenommen werden oder nicht – und andrerseits, darauf aufbauend,

die gewonnenen faktisch-normativen Einsichten für die Kautelarjurisprudenz,

die Legistik, Dogmatik und insbesondere auch die Rechtspolitik zu

verwenden. Beide Disziplinen dienen somit einem besseren Verständnis

des Rechts und seiner Wirkung indem das Recht und seine Erscheinungsformen als

Teile von Kultur und Gesellschaft verstanden werden. Dies ist keineswegs

so selbstverständlich wie es vielleicht erscheinen mag, haben doch

bspw – wenn auch in unterschiedlicher Weise – sowohl das römische

Recht, als auch der Rechtspositivismus versucht, das Recht von seinen

gesellschaflich-kulturellen Wurzeln zu trennen und es als autonome

Disziplin in splendid isolation zu etablieren; legal isolationism.

Ein solches Verständnis wird aber dem Recht und seinen vielfältigen gesellschaftlichen

Aufgaben nicht gerecht. | RS und RTF |

Ehrlich ging

es bei der Erforschung des lebenden Rechts um eine empirische

Ergänzung der RS. Wie M. Rehbinder betont, sollten die