Kapitel 16 | |

| |

A. Familienrecht A. Familienrecht |

C. Fortpflanzungsmedizin C. Fortpflanzungsmedizin |

| |

|

| |

| |

| |

I. Zur

Entwicklung der Familie | |

1. Familie – Grundlage

des Staates | |

Für den Staat und damit für

den Gesetzgeber war die Familie als Keimzelle der Gesellschaft stets von

Bedeutung und unmittelbarem Interesse. Verhaltensvorschriften über

Ehe und Familie sind älter als der Staat selbst. | |

| |

Die

mit dem Schlagwort des akzelerierten sozialen Wandels beschriebene

Entwicklung hat seit langem auch die Institution Familie erfasst.

Wie kaum in einem andern Bereich der Rechtsordnung wird hier die

Berücksichtigung von Erkenntnissen der Sozialwissenschaften durch

den Gesetzgeber erforderlich. Die Familiensoziologie vermag

dabei wichtige Hilfe zu leisten. | |

| |

3. Entwicklung

der Familie | |

Die Geburtsstunde der Familiensoziologie

fällt ins vorige Jahrhundert, dessen historische Entwicklung die

wissenschaftliche Untersuchung gesellschaftlicher Zusammenhänge

geradezu herausgefordert hat. Die einschneidenden wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Veränderungen beim Einsetzen der Industrialisierungswelle

(sog Industrielle Revolution) hatten die bisher funktionierende

Struktur der Familie in Frage gestellt. Die vorindustrielle Familie

im städtischen oder ländlichen Handwerks- und Gewerbebetrieb oder

auf dem Bauernhof war statisch orientiert. Ihre Stabilität und Unentbehrlichkeit

beruhte vornehmlich auf der ökonomischen Notwendigkeit der Zusammenarbeit

und der gegenseitigen Fürsorge und allseitigen Abhängigkeit der

Mitglieder des Familienverbandes. – Der Staat, in seiner damaligen

Form als „Nachtwächterstaat”, beschränkte sich im wesentlichen auf

die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung; staatliche sozialpolitische Aktivitäten

gab es kaum. | Von

der vor- zur

postindustriellen Familie |

Infolge von Industrialisierung und Frühkapitalismus kommt

es zur Auflösung der kleinbetrieblichen Arbeitsweise. Die Fabriken

in den Städten werden zur Arbeitsstätte. Die Trennung von Privatsphäre

und Berufswelt erfolgt zuerst in den Städten. Die Trennung von Wohnstätte

und Arbeitsplatz setzt ein, die Familie verliert ihre Stellung als

Produktions- und Versorgungseinheit und entwickelt sich zur Kleinfamilie,

die frühere Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Katastrophale Folge

war die Verelendung breiter Bevölkerungsschichten; Entstehung des

Proletariats. Erst dadurch wurde die Notwendigkeit staatlichen Eingreifens

in Form der beginnenden Sozialgesetzgebung erkannt. – Mit der zahlenmäßigen

Verringerung und materiellen Schwächung des Familienverbandes ging

auch ein Substanz-Funktionsverlust der Familie im

Bereich von Erziehung und Berufsausbildung vor sich. Dem (modernen)

Staat fielen deshalb immer weitere Aufgabenbereiche zu; Kindergarten,

Schule, Universität, Berufsausbildung, soziale Sicherheit: Kranken-, Unfall-,

Altersversicherung, Arbeitslosigkeit und jüngst das Pflegegeld etc.

– Heute ginge es darum, die Arbeitswelt nicht gegen die Interessen

der Familie (in einem modernen Verständnis) zu organisieren. | Was

lässt sich aus der Geschichte lernen? |

4. Familienbindung

und Familienzyklus | |

Auch die Intensität der Familienbindung,

also Art und Dauer der Eingliederung in die Familienorganisation

und der Einfluss der Familie auf die jüngere Generation zeigen eine

rückläufige Tendenz. Das Absenken der Altersgrenze der Großjährigkeit

– 25 Jahre: römisches Recht, 24: ABGB von 1811, 21 (1919) dann 19

(1973), heute 18 Jahre – entspricht diesem Vorgang, der auch im

sinkenden Alter bei Eheschließungen sichtbar wurde, wobei sich hier

heute wieder eine steigende Tendenz zeigt. Der eigentliche Familienzyklus dauert

heute durchschnittlich 20 Jahre; Tendenz steigend. | Absenken

der

Großjährigkeitsgrenze |

Parallel

mit dieser Entwicklung verläuft eine Veränderung der Verwandtschaftsbeziehungen,

die mit dem Abbau ihrer ökonomischen Bedeutung auch ihre tragende

Rolle in der Gesellschaft verlieren. | Veränderung der Verwandtschaftsbeziehungen |

Trotz dieses qualitativen und quantitativen Substanzverlustes

hat die Familie ihre zentrale gesellschaftliche Stellung behauptet,

ja die aufgabenmäßige Beschränkung auf rein interne Funktionen hat

zu einer Intensivierung des Familienlebens geführt. | |

Da in Österreich entsprechende Untersuchungen

fehlen, soll diese Tendenz an Hand einer älteren schwedischen Untersuchung

belegt werden: Eine Kommission zur Erstellung des Entwurfs zur Änderung

des Ehe- und Scheidungsrechts kam schon 1972 in ihrem Gutachten

zur Feststellung, „dass die Bedeutung der Familie als feste ökonomische

Einheit und Schutz für den einzelnen zurückgeht, während ihre Aufgabe,

dem einzelnen eine gefühlsmäßige Gemeinschaft zu bieten, angestiegen

ist. – Die Folge davon ist, dass ein Fehlen der Gefühlsbindungen

heute leichter zur Scheidung führt, während man sich früher oft

den ökonomischen Notwendigkeiten unterordnete.” | |

5. Familie und

Persönlichkeitsbildung | |

Diese

Verinnerlichung der Familie ist insofern von größter Bedeutung,

als sich in der Familie der Aufbau der sozial-kulturellen Persönlichkeit

vollzieht. In dieser Hinsicht sind auch Rollenverteilung und Autoritätsgestaltung

in der Familie zweifellos mehr als bloße Randprobleme. Eine weitere

Konsequenz sollte dabei nicht außer Acht gelassen werden, dass nämlich

das „familiäre Ergebnis der Persönlichkeitsbildung” auch das spätere

politische Verhalten beeinflusst. Die Frage, die Max Horkheimer in

seinem Buch „Autorität und Familie „ (1936) gestellt

hat, inwiefern eine autoritäre Familienstruktur eine autoritäre

Staats- und Gesellschaftsstruktur bedinge, erscheint nicht nur für

die damalige Zeit treffend gestellt. – Soziale Anpassungsdefekte

führen demnach leicht auch zu politischen Fehlentwicklungen – politischem

und religiösem Extremismus, Kriminalität in allen Formen etc – und

müssen von Gesellschaften beachtet werden. Dem Recht kommt dabei

eine wichtige Aufgabe zu. | Familie,

Persönlichkeitsstruktur, politische Orientierung |

| |

Neueste anthropologische Forschungen zeigen,

dass Kinder, deren Wünsche / Grundbedürfnisse (nach Nahrung, Geborgenheit,

Liebe etc) möglichst umfassend erfüllt werden, „nicht etwa zu quengeligen,

verwöhnten Tyrannen, sondern zu früh autonomen, hilfsbereiten Kindern

[werden], die auch physisch beeindruckend gesund sind”: Die Zeit,

Nr 40, 25.9.1992, S. 39: D. K. Zimmer, Gute Bindungen machen selbständig. | |

Die Auseinandersetzung zwischen Erneuerern und Bewahrern

der Familienkonzeption erfolgt immer auch im Zuge einer Auseinandersetzung

mit der Gleichstellung von Mann und Frau. – Weiters ist zu beachten,

dass heute unter Familie nicht nur verheiratete Eltern mit ihrem/n

Kind/ern verstanden werden. | |

II. Die Familie

im Wandel des Lebenszyklus | |

| |

„Ein

weiteres wichtiges Thema in der Geschichte der Familie ist

der Wandel des Lebenszyklus. | Familie und Lebenszyklus |

Der Vergleich zwischen dem Lebenszyklus, der heute als ‚normal’

betrachtet wird, und dem des 19. Jahrhunderts ist geeignet, einen

weiteren Mythos zu revidieren, nämlich den Mythos, daß die Familie

heute zerbrechlicher ist als in der Vergangenheit. | |

In Wirklichkeit war es eine der großen Errungenschaften

des 20. Jahrhunderts, daß die Chancen, einen größeren Zeitraum

in einem stabilen Familienrahmen zu verbringen, beträchtlich gestiegen

sind. Die Möglichkeit für Großeltern und zum Teil sogar Urgroßeltern,

eine längere Zeitspanne gemeinsam mit ihren Enkelkindern zu leben, ist

eine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. | |

Erst der Rückgang der Sterblichkeit seit

dem Beginn unseres Jahrhunderts hat fast allen Menschen im Westen

die Chancen gegeben, das Erwachsenenalter zu erreichen und den gesamten

Familienzyklus zu erleben. Es ist sehr unwahrscheinlich geworden,

daß Kinder ihre Geschwister oder ihre Eltern schon in der Kindheit

verlieren. Das heißt, daß Kinder gemeinsam mit ihren Geschwistern

aufwachsen, daß ihre Eltern am Leben sind und daß sie sogar als

Erwachsene noch Großeltern oder sogar Urgroßeltern haben. | |

Was in unserem Jahrhundert als ’normaler’

Lebenszyklus einer Frau erwartet wurde, daß heißt zu heiraten,

mit einem Ehemann zusammen Kinder zu erziehen und mit ihm gemeinsam

zu erleben, daß die Kinder den Haushalt verließen, haben im 19.

Jahrhundert nur 40 Prozent der amerikanischen Frauen erlebt. Von

den anderen 60 Prozent hat ein Teil das übliche Heiratsalter gar

nicht erreicht, ein Teil ist zeitlebens ledig geblieben und ein

Teil der Verheirateten hat den Ehegatten verloren oder ist selbst

gestorben, während die Kinder noch klein waren. | |

Erstmals hat die große Mehrheit

der Bevölkerung die Chance, den gesamten Familienzyklus zu durchlaufen. Trotzdem

wird diese Chance aber nicht von allen genützt. Der Familienzyklus

wird zunehmend durch Scheidung unterbrochen. Zum Beispiel wurde

in den letzten 20 Jahren in den Vereinigten Staaten ein ebenso hoher

Anteil von Familien durch Scheidung getrennt wie im 17. Jahrhundert

durch den Tod. [ ...] | |

Die Geburtenkontrolle hat

die Zahl der Geschwister und den Altersabstand zwischen den Geschwistern

drastisch reduziert. Die Möglichkeit, von älteren Geschwistern zu

lernen, ist dadurch stark begrenzt. In der Vergangenheit haben ältere

Geschwister oft die Rolle von Ersatzeltern gespielt. Kinder konnten

verschiedene Familienrollen von den Geschwistern

lernen. Unter den gegenwärtigen Bedingungen ist das nicht mehr möglich. | Geburtenkontrolle, Geschwisterbeziehungen etc |

Eine weitere Veränderung, die von großer

Bedeutung für die Beziehung zwischen den Generationen ist, ist das sogenannte ’leere

Nest’, also die Lebensphase, die ein Ehepaar nach dem Ausscheiden

seiner Kinder verbringt. Vor dem 20. Jahrhundert war diese Lebensphase

nahezu unbekannt. Die Menschen haben spät geheiratet und ihre ersten Kinder

bekommen, sie hatten mehrere Kinder, und sie sind auch früher gestorben.

Sogar wenn das jüngste Kind alt genug war, um das Elternhaus zu

verlassen, ist es häufig geblieben, um die Eltern zu versorgen.

Im Gegensatz dazu ist im Laufe unseres Jahrhunderts das Heiratsalter

und damit das Alter bei der Geburt des ersten Kindes gesunken, die

Zahl der Kinder ist stark zurückgegangen, und das letzte Kind verlässt

das Elternhaus schon in der mittleren Lebensphase der Eltern. Das

hat zur Konsequenz, daß ein durchschnittliches Ehepaar das letzte

Drittel seines Lebens im ‚leeren Nest’ verbringt. | |

In

den achtziger Jahren hat sich in den Vereinigten Staaten diese Entwicklung

aber zum Teil wieder umgekehrt. Viele junge Erwachsene bleiben

länger im Elternhaus oder kehren in dieses wieder zurück,

weil ihnen der Arbeitsmarkt oder Wohnungsmarkt geringere Chancen

zur Selbständigkeit bietet. Wie im 19. Jahrhundert leben nun Kinder

wieder länger mit ihren Eltern zusammen, aber aus völlig entgegengesetzten

Motiven: Im 19. Jahrhundert taten sie es, um ihre Eltern zu unterstützen,

heute tun sie es, um selbst Hilfe zu erhalten. | Trendumkehr |

Dieses

letzte Phänomen reicht aber nicht aus, um eine weitere Konsequenz

des Wandels des Familienzyklus zu verhindern, nämlich die Isolation

der alten Menschen. Dies ist eines der Hauptprobleme unserer

Zeit, das große Aufmerksamkeit von uns verlangt und das sich in

der Zukunft weiter verschärfen wird. Die Isolierung der älteren Menschen

ist das Resultat der gestiegenen Lebenserwartung, der geographischen

Mobilität, der abnehmenden Zahl von Verwandten und der Zunahme des

Individualismus. | Problem Alter |

Wie

wir aus der historischen Forschung wissen, hat es in der Vergangenheit

nie ein ‚Goldenes Zeitalter’ der Generationenbeziehungen gegeben.

Auch wenn, wie ich vorhin erwähnt habe, ein Kind häufig bei den

Eltern geblieben ist, so lebten doch Eltern idR nicht mit ihren

verheirateten Kindern im selben Haushalt. Im Ausgedinge, das

unter österreichischen Bauern stark verbreitet war, wurde der Austausch

des Erbes gegen die Altersversorgung in einem Kontrakt zwischen

den Generationen strikt geregelt. Diese Regelungen waren auch in

anderen Ländern verbreitet: Sie beweisen, daß man sich nicht auf

Liebe allein verlassen wollte. In den Städten war es den meisten alten

Menschen möglich, ihren selbständigen Haushalt weiterzuführen, indem

sie Kost- und Schlafgänger aufnahmen, oder auch mit Hilfe der Unterstützung

von Kindern und anderen Verwandten, die in der Nähe lebten. | Generationenbeziehungen |

Auch

heute leben in den Vereinigten Staaten und Westeuropa die meisten

älteren Menschen getrennt von ihren Kindern. Zugleich leben sie

aber doch so nahe von ihnen, daß man – wie dies Professor Leopold

Rosenmayr ausgedrückt hat – von „Intimität auf Abstand“ sprechen

kann. Auch in den großen japanischen Städten hat sich in der letzten

Zeit das getrennte Wohnen von Eltern und verheirateten Kindern entwickelt.

Aber „Intimität auf Abstand” wird in Japan so definiert, daß Kinder

nahe genug bei den Eltern wohnen, um ihnen eine Schüssel Suppe bringen

zu können, ohne daß diese auskühlt. | Familie auf Abstand |

Auch kleine Distanzen werden allerdings

problematisch, wenn eine ältere Person chronisch krank oder geistig verwirrt

wird. Unter diesen Bedingungen ist es in den Vereinigten Staaten

bis heut üblich geblieben, daß ein erwachsenes Kind, gewöhnlich

die Tochter, Vater oder Mutter in ihren Haushalt aufnimmt. Sogar

heute findet man nur vier Prozent der alten Menschen in Alten- und

Pflegeheimen. [ ...] | |

Die gegenwärtigen Probleme der

Familie beruhen auf den Spannungen zwischen alten Idealen

und neuen sozialen Anforderungen. Die Familie war immer

eine veränderliche und flexible Institution. Schon allein die Definition

dessen, was eine Familie ist, unterscheidet sich in verschiedenen

Gesellschaften. Eine der wichtigen positiven Änderungen in den letzten

Jahren war die zunehmende Akzeptanz einer Pluralität von Familienformen

und Familienbeziehungen. Diese Akzeptanz muß weiter zunehmen. | Alte Ideale <-> neue

soziale Anforderungen |

Eine weitere Spannung besteht zwischen

den Institutionen der modernen Gesellschaft und der Familie. Die

Institutionen haben sich nicht schnell genug an den Wandel der Familienstrukturen

und des Lebenszyklus angepasst. | |

Zum Beispiel: Die Erwerbstätigkeit von

Müttern steigt ständig an, aber die Einrichtungen zur Betreuung

von Kindern bleiben hinter den steigenden Bedürfnissen zurück. Ähnliches

trifft auf die alten Menschen zu: Der Bedarf an Betreuungseinrichtungen

für sehr alte Menschen wächst rasch an, ohne daß er von öffentlichen

Institutionen ausreichend erfüllt würde. | |

Jetzt ist es an der Zeit, die Vielfalt

der gegenwärtigen Strukturen und Formen der Familie anzuerkennen.

Es ist ebenfalls an der Zeit, die gesellschaftlichen Leitbilder

und Institutionen den Realitäten der Familie und ihren Bedürfnissen

anzupassen.” – Hareven, Formen, Funktionen und Werte aaO 28 ff. | |

„Die

Ehe oder die eheähnliche Partnerschaft als ein Projekt auf Zeit

ist ein historisch völlig neues Phänomen. Bezeichnungen wie ’Lebensabschnittspartner’ signalisieren,

daß sich gesellschaftlich Neues bereits begrifflich verfestigt.

Beim Eingehen einer Ehe bzw Partnerschaft wird die Scheidung bzw

Trennung ganz anders einkalkuliert als noch vor wenigen Jahrzehnten.

Das Auseinander-Gehen ist nicht die exzeptionelle Katastrophe –

eher ein Ereignis, das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintritt

und auf das man sich für den Eventualfall von vornherein vorbereitet,

etwa im Ehevertrag oder durch abteilbare Wohnungen. Im Hinblick

auf die Entwicklung der Scheidungszahlen ist das eine durchaus realistische

Sicht. Lebenslängliche Partnerschaft ist heute um vieles weniger wahrscheinlich

als vor dreißig oder vierzig Jahren. Beschleunigung des gesellschaftlichen

Wandels ist sicher eine der Ursachen dafür. Akzelerierter gesellschaftlicher

Wandel macht ständige Weiterentwicklung möglich – wie im Arbeitsleben

so auch im persönlichen Bereich von Einstellungen, Werthaltungen

und Denkweisen. In einer Gesellschaft mit solchen Anforderungen

ist es für Partner nicht einfach, Entwicklungsprozesse synchron

zu gestalten. Ehepaare in historischen Gesellschaften mit geringerem

Tempo der Veränderung und einer relativ statischen Umwelt waren

solchen Herausforderungen viel weniger ausgesetzt. | Lebensabschnittspartner |

Mit

zunehmender Scheidungshäufigkeit nimmt auch die

Häufigkeit von Wiederverehelichungen bzw neuen Partnerschaften in

einem nie dagewesenen Ausmaß zu. Wiederverehelichung nach

Scheidung ist etwas ganz anderes als die in historischen Zeiten

so weit verbreitete Wiederverehelichung nach Verwitwung. Bei Zweitheiraten von

Witwen und Witwern ging es ja nicht um einen Neuanfang nach einer

gescheiterten Beziehung und der durch diesen Bruch bedingten Diskontinuitäten.

Auch aus der Perspektive der Kinder wird der Unterschied deutlich.

Das Problem, neben der Beziehung zu einem aus dem Haushalt ausgeschiedenen

Elternteil eine neue zu einem neueintretenden aufbauen zu müssen,

stellt sich bei Waisen durch Verwitwung nicht. Bei Wiederverehelichung

nach Scheidung lebt die in Konflikt auseinandergegangene Beziehung

vermittelt über die Kinder fort. Für Kinder bedeutet Scheidung vielfach,

daß ein von ihnen als Beziehung auf Dauer gewünschtes Verhältnis

zu einem Elternteil gegen ihren Willen zu einer Beziehung auf Zeit

wird. Insgesamt hat Scheidung auch für Angehörige eine zeitliche Begrenzung

von Familienbeziehungen zur Folge. Traditionell hatte durch Heirat

vermittelte Verwandtschaft im europäischen Verwandtschaftssystem

einen hohen Stellenwert und wurde – wie etwa die Verwandtschaftsterminologie

zeigt – der Blutsverwandtschaft gleichgestellt. Ehe bzw eheähnliche

Partnerschaft als Projekt auf Zeit relativiert damit weit über das

betroffene Paar hinaus soziale Beziehungen in Familie und Verwandtschaft.

Es ist abzusehen, daß sich dies auf die allgemeine Tendenz

des Bedeutungsverlusts von Verwandtschaft in neuerer Zeit verstärkend

auswirken wird. | Mehr Scheidungen und Wiederverehelichungen |

Durch

akzelerierten gesellschaftlichen Wandel ändern sich nicht nur Partner-,

sondern auch Generationenbeziehungen. Der Konfliktfall führt hier

allerdings nicht zur Scheidung als institutionalisierter Form des

Bruchs, höchstens zu einem vorgezogenen Ausscheiden aus der Haushaltsgemeinschaft,

das in einer neolokalen Gesellschaft im Verlauf der Jugendphase

ohnehin erfolgen soll. Das Potential für Spannungen und Konflikte

zwischen den Generationen hat durch die Beschleunigung des gesellschaftlichen

Wandels stark zugenommen. Noch nie zuvor in der Weltgeschichte haben

in ihren Einstellungen und Werthaltungen so unterschiedlich geprägte

Generationen zusammengelebt wie heute. Und noch nie zuvor haben

so viele so unterschiedlich geprägte Generationen gleichzeitig gelebt.

Daß ein altes Paar nicht nur die erwachsenen Enkel sondern auch

noch heranwachsende Urenkel erlebt, ist heute keine Seltenheit mehr.

Vor wenigen Jahrzehnten war es noch eine Ausnahme. Die steigende

Lebenserwartung hat zu einer Vertikalisierung der Familie geführt,

im Englischen mit der Metapher der ‚bean-pole-family’ bedacht. Das

Paradoxe der Situation ist, daß diese immer älter werdenden Alten

immer stärker abweichend geprägte Nachkommen erleben. Wo nicht Haushaltsgemeinschaft

besteht, reduziert sich die Problematik auf Kontakte bei Familientreffen.

Sie hat damit nicht die gleiche Bedeutsamkeit wie im Zusammenleben

zwischen Eltern und heranwachsenden Kindern. Sie schafft aber doch

auch Betroffenheit, wo alte Menschen gegenüber ihren Nachkommen

in ähnlicher Weise Kontinuität in Weltanschauungen und Verhaltensweisen

erwarten, wie sie sie gegenüber den eigenen Vorfahren erlebt haben.

[ ...] | |

Traditionelle

Muster der zeitlichen Abfolge von Lebenszyklusphasen verlieren ihre

Geltung. Das kann so weit gehen, daß die verlängerte Jugendphase

ihren Charakter als Übergangsstadium verliert und auf Dauer die

Lebensweise bestimmt. ’Single’-Dasein als eine

historisch völlig neuartige Lebensform lässt sich im wesentlichen

als eine solche Prolongierung der Jugendphase begreifen. Ein ‚Single’

verzichtet auf eine eigene Familiengründung. Das schwierige Problem

der Synchronisation und inneren Abstimmung des Lebenskonzepts mit

einem Partner stellt sich ihm nicht mehr.” [ ...] | Singles |

Der

„Tod der Familie” – von Kulturpessimisten prophezeit, von radikalen

Gesellschaftsreformern zum Programm erhoben – ist aus historischer

Sicht eine völlig unrealistische Perspektive. Auch bei noch tiefergreifenden

Veränderungen, als sie die letzten Jahrzehnte gebracht haben, wird

es sicher nur zu einer Umformung, nicht zu einem Verlust familialer

Beziehungen kommen. Nur das Ausmaß und die Art der Umgestaltung

kann zur Debatte stehen. | Tod der Familie? |

versus

FamilienbindungAls ein gemeinsamer Trend der Veränderung von Beziehungen,

der sich auf dem Hintergrund der hier besprochenen Dimensionen Raum,

Zeit und Kommunikation ergibt, hat sich die Tendenz einer zunehmenden

Individualisierung bzw Singularisierung in der Familie gezeigt.

Sie begegnet bei der Entwicklung zu Individualräumen und zu individualisierten

Lebensläufen, deren Phasenablauf schwierig zu synchronisierten ist,

genauso wie in den Auswirkungen der Massenmedien. Wenn der Prozeß

der Entgrenzung, der Beschleunigung, des zunehmenden Medieneinflusses und

damit der Rückgang von Kopräsenz, Kontinuität und direkter Kommunikation

in der Familie weitergeht, so ist mit einer Verstärkung dieses Trends

zu rechnen. Die Spannung zwischen Individualisierung und Familienbindung zu

bewältigen erscheint als eines der Hauptprobleme zukünftiger Familienentwicklung.”

– Mitterauer, Räume – Zeiten – Kommunikation, aaO 60 ff. | Individualisierung |

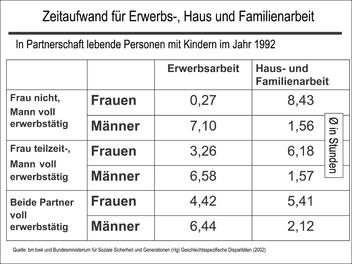

| Abbildung 16.9: Präsentation Durchschnittlicher

Zeitaufwand (in Stunden) von in Partnerschaft lebenden Personen

mit Kindern für Erwerbs-, Haus und Familienarbeit 1992 |

|

| |

A. Familienrecht A. Familienrecht |

C. Fortpflanzungsmedizin C. Fortpflanzungsmedizin |

| |