Fünfter sein

Zum Glück steht es um die deutschsprachige Gegenwartslyrik wesentlich besser, als um die Forschung zur aktuellen Lyrikkritik. Wer die gegenwärtige Lage der Lyrikkritik einschätzen soll, steht vor der grundsätzlichen Schwierigkeit, dass es zu dieser speziellen Gattung der Kritik keine fundierten Untersuchungen gibt.[1] Da somit weder statistische Erhebungen noch belegbare Thesen vorliegen, kann sich jeder nur aus seiner begrenzten Perspektive ein Bild von der Situation machen. Es ist daher Vorsicht im Hinblick auf die Behauptungen und Einschätzungen zur Situation geboten. Um das Feld überhaupt zu sondieren, orientieren sich die folgenden Überlegungen an den Leitlinien der jüngsten Debatte zur Lyrikkritik, die sich in erster Linie unter Lyrikern im Frühjahr 2016 entfaltet hat. Gegenstand dieser Kritik der Kritik ist zunächst der Beitrag des Lyrikers Tristan Marquardt Zur prekären Lage der Lyrikkritik im Signaturen-Magazin . Aufgrund der bestehenden Informationslücke formiert dieser Text seinen Gegenstand – die Lage der Lyrikkritik – mit Hilfe sprachlicher Strategien selbst. Diese rhetorische Einrichtung bestimmt den Verlauf der Diskussion, auch wenn die einzelnen Aspekte kontrovers diskutiert werden. Zwei Leitlinien legt Marquardt fest: Eine Zweiteilung der Lyrikkritik in eine digitale und eine „traditionelle“, und das Urteil, diese Kritiken würden sich in einem „beklagenswerten“ Zustand befinden (1). Erst diese Zweiteilung macht die Diagnose über die Lyrikkritik in den traditionellen Feuilletons kompatibel mit dem Topos, vor allem die Literaturkritik in den großen Tageszeitungen würde sich im Niedergang befinden. Als Beleg hierfür gelten die Zahlen, die das Online-Forum der perlentaucher im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Diese Zahlen haben zwar eine Diskurshoheit erlangt, sie sind aber statistisch nicht valide. Neue Erhebungen zeigen, dass von einem Niedergang auf diesem Teilgebiet der Lyrikkritik nicht die Rede sein kann (2). Zu dieser Einschätzung kommt hinzu, dass sich im Verlaufe der vergangenen knapp 15 Jahre eine lyrische Öffentlichkeit im Internet ausgebildet hat, mit einer vielstimmigen Lyrikkritik, deren programmatische Ausrichtung sich aus ihren Anfangszeiten erschließt. Beide Felder zusammengenommen, ergibt sich eine äußerst positive Einschätzung der Lyrikkritik (3). Beurteilt man von dieser Warte aus die gegenwärtige Praxis der Lyrikkritik, richtet sich die Kritik auf vier strukturelle Aspekte: Verzahnung statt Phantasma der Gegnerschaft, Methodenreflexion und literaturkritische Programmatik sowie Einführung und Reflexion neuer Formate (4).

INHALTSÜBERSICHT

2. Zahlenspiele und Schriftverkehr: Lyrikkritik in überregionalen Tageszeitungen

3. Eine neue lyrische Öffentlichkeit: Lyrikkritik im Internet

4. Kritik der gegenwärtigen lyrikkritischen Praxis

Programmatik und Methodenreflexion

Experimente und ihre Bedingungen

Im Frühjahr dieses Jahres entfaltete sich unter Lyrikern eine mit großer Ernsthaftigkeit geführte grundlegende Debatte über den aktuellen Zustand der Lyrikkritik. Am 24. März 2016 veröffentlichte Tristan Marquardt im digitalen Magazin Signaturen jenen Beitrag, der – wenn er auch nicht der einzige Initiationspunkt war – doch einer der wichtigsten Referenzpunkte für die weitere Diskussion wurde. Marquardt, selbst Lyriker und zugleich promovierender Literaturwissenschaftler, formierte rhetorisch versiert das Feld, in das sich die weitere Debatte fügte. Zwei Leitlinien erwiesen sich als wesentlich: das Urteil, das er fällt, und die Art, wie er das Feld der Lyrikkritik einrichtet. „Zur prekären Lage der Lyrikkritik“ lautet sein urteilsstarker Titel, aus dem der Begriff des „Prekären“ hervorsticht. Das Wort funktioniert wie ein zeitdiagnostischer Trigger. Man kann es derzeit nicht lesen, ohne an das in der Gesellschaftstheorie allgegenwärtige Prekariat zu denken.[2] Und zugleich erzeugt das Wort ein eindringliches Bild: Sieht man sie nicht dort liegen, die prekäre Lyrikkritik, als seltsame Chimäre von Spitzwegs armen Poeten und von Berlins hippen Dauerpraktikanten?[3] Sich dieser Bildkraft bewusst, verwendet Marquardt sein „prekär“ nur als Metapher. Um Unsicherheiten, um einen strukturell verursachten und damit für den einzelnen unausweichlichen sozialen Abstieg oder auch nur um das Schicksal von Personen geht es Marquardt nicht. Vielmehr geht es ihm um den „öffentlichen kritischen Umgang mit Gedichten“:

„Wer ihn [den öffentlichen kritischen Umgang mit Gedichten“ C.M] aufmerksam verfolgt, wird unschwer feststellen können, dass sich die Lyrikkritik in einem beklagenswerten Zustand befindet. Ihre Verstreutheit, thematische Kontingenz und Qualität stehen in krassem Widerspruch zur kaum zu verkennenden Produktivität und Vielfalt der Gegenwartslyrik. Weder kann sie abbilden, was sich in der Lyriklandschaft zurzeit alles tut, noch bewegt sie sich – bis auf einige Ausnahmen – inhaltlich auf ihrem Niveau.“[4]

Trotz der Rhetorik der Zurückhaltung (der Litotes: „wird unschwer feststellen können“, vermeidet das „wird leicht feststellen“, das zu überheblich klingen könnte; der „beklagenswerte Zustand“ umschifft die Vorstellung, der Schreiber selbst würde sich beklagen) kann man dieser Textpassage bei ihrer Erzeugung von Evidenz förmlich zusehen: Aufmerksame Lektüre (hat man selbst doch wieder geschlampt, wenn einem das nicht auffällt) führt zu klarer Erkenntnis: Verstreutheit, Kontingenz, Qualitätsmangel und Abbildschwäche. Dabei führt Marquardt bemerkenswerte Maßstäbe für die Lyrikkritik ein. Gemessen wird sie nämlich nicht an ihren Funktionen gegenüber ihren Lesern, sondern an ihrem Gegenstand.[5] Zwar sei die Zahl der Rezensionen zuletzt gestiegen, so heißt es direkt im Anschluss, aber für die Lyrikkritik gelte: „Aktuell kann sie weder quantitativ noch qualitativ mit der Lyrikproduktion mithalten.“[6] Die Lyrikkritik hinkt der Lyrik hinterher. Wer schlecht geht, dem geht es schlecht.[7] Nach dieser Logik amalgamiert Marquardt das Bild des „Prekären“ mit seiner eigentlich davon unabhängigen Bewertung der Lyrikkritik. Das wirkt evident. Als unzertrennliches Niedergangs-Duo durchziehen die beiden ab jetzt zuerst Marquardts Text, dann die folgende Debatte.

Die zweite Leitlinie, die Marquardt einrichtet, besteht in der Behauptung, es gebe nicht mehr eine, sondern zwei voneinander zu trennende Lyrikkritiken: eine im Internet und eine in den traditionellen Feuilletons der Zeitungen, des Hörfunks und des Fernsehens.[8] Daher fällt Marquardt sein Urteil über die aktuelle Situation, rhetorisch und graphisch hervorgehoben, „mit Blick auf das Feuilleton“ einerseits und „mit Blick auf das Internet“ andererseits. Trotz dieser Differenzierung, an der in der gesamten Diskussion keiner mehr rütteln wird, fällt sein Urteil einhellig aus. Beide Erscheinungsformen der Lyrikkritik befinden sich auf ihre Weise in einem „beklagenswerten Zustand“. Trotz der Vielfalt profunder Argumente, die im Folgenden ausgetauscht wurden, waren sich die Diskutanten mit diesen beiden Einschätzungen Marquardts im Wesentlichen einig.

2. Zahlenspiele und Schriftverkehr: Lyrikkritik in überregionalen Tageszeitungen

Hat man die Lyrikkritik erst einmal in zwei unabhängige Felder geteilt und ein Bündnis aus Ungenügen und Abstiegsgefahr geschmiedet, fügt sich diese Bilanz „im Hinblick auf das Feuilleton“ perfekt in das Bild des feuilletonistischen Niedergangs. Das wiederum ist in die Erzählung von der vermeintlich unumkehrbaren Zeitungskrise eingebettet. Diese Szenerie ist in den vergangenen Jahren so vehement beschworen worden, dass sie zum Allgemeingut geronnen ist.[9] Schwierig, gegen solch eine Generalthese zu argumentieren. Doch was den Niedergang der feuilletonistischen Literaturkritik angeht, sollten einen vielleicht die Diskussionen der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre skeptisch werden lassen. Wenn in jedem Jahrzehnt der Niedergang aufs Neue beschworen werden kann, stellt sich die Frage, wann je eine gute Zeit gewesen sein sollte?[10]

Neue Nahrung bekam die jüngste Auflage der Untergangsbeschwörung durch die Zahlen, die Thierry Chervel für die Rezensionsplattform perlentaucher.de publiziert hat. Chervels Maßstab für den quantitativen Niedergang der Literaturkritik ist die Tätigkeit des perlentauchers selbst. Die Anzahl der Buchkritiken, so eine von Chervels durchschlagkräftigsten Thesen, habe sich in den vergangenen 15 Jahren auf perlentaucher.de schlichtweg halbiert, von 4.300 Besprechungen im Jahr 2001 auf 2.200 im Jahr 2013. Diese Formel hat in kürzester Zeit die Diskurshoheit übernommen. Für viele Beobachter und Beteiligte des Literaturbetriebs bestätigte die perlentaucher-Statistik, was sie sich schon lange gedacht hatten: Der Untergang fand nicht irgendwann statt, sondern in den Nullerjahren. Marquardts Aufrechnen von wachsender Produktivität in der Lyrik (mehr Bücher) zur sinkenden Anzahl der Besprechungen, die trotz eines leichten Anstiegs prekär sei, wird erst durch das Vertrauen in die perlentaucher-Evidenz möglich.[11] Von solch einer Zahl lässt sich einfach herunterrechnen: Steht es um die Literaturkritik quantitativ schlecht, kann es der Lyrikkritik nicht besser gehen.

Zu beachten ist allerdings, dass erstens die Zahlen nur über einen engen Ausschnitt der Literaturkritik Auskunft geben. Die Plattform wertet nur die Druckausgaben von einer Handvoll überregionaler Tageszeitungen sowie der Wochenzeitung Die Zeit aus. Zudem beschränkt sich der perlentaucher auf einen ausgesuchten Bereich der Literaturkritik: die Buchkritik. Autorenporträts, Interviews, Veranstaltungsberichte, Gastbeiträge, Vorabdrucke, Laudationes oder sogar eine Reihe wie die Frankfurter Anthologie kommen in dieser Statistik nicht vor. Ausschließlich über die Anzahl von Gedichtband-Kritiken könnte das Zahlenwerk des perlentauchers eine Aussage treffen.[12]

Wenn da nicht das zweite Problem wäre: Die Zahlen zu den Zeitungsfeuilletons sind statistisch nicht valide. Obwohl man damit Eulen nach Athen trägt, muss man doch daran erinnern, dass das Innsbrucker Zeitungsarchiv bei seinen Erhebungen zu komplett anderen Zahlen gekommen ist. Die exakte Statistik lässt sich in den einschlägigen Beiträgen von Michael Pilz einsehen.[13] Um die Differenz zu den Zahlen des perlentauchers anschaulich zu machen, reicht ein Blick auf drei große deutschsprachige Tageszeitungen aus. Dort sieht die Anzahl der Besprechungen im Vergleich von 2001 und 2013 so aus [14]:

|

2001 |

2013 |

|

|

FAZ |

606 |

632 |

|

SZ |

492 |

547 |

| Die Welt | 351 |

334 |

Von einer Halbierung in den vergangenen 15 Jahren kann keine Rede sein. Die Anzahl der Buchkritiken ist stattdessen konstant geblieben. Im direkten Vergleich zwischen 2001 und 2013 sowohl bei der SZ als auch bei der FAZ sogar signifikant gestiegen.[15] Einzige Ausnahme: Bei der Wochenzeitung Die Zeit ist tatsächlich ein drastischer Rückgang zu verzeichnen. Insgesamt jedoch erkennt das IZA in der heutigen Situation (quantitativ) keinen Niedergang, sondern eine Phase der Konsolidierung. Die Literaturkritik habe sich zurück auf ihr Kerngeschäft besonnen: die belletristische Buchkritik. Der perlentaucher hat – im Hinblick auf die Belletristik – den Niedergang statistisch selbstgemacht.[16]

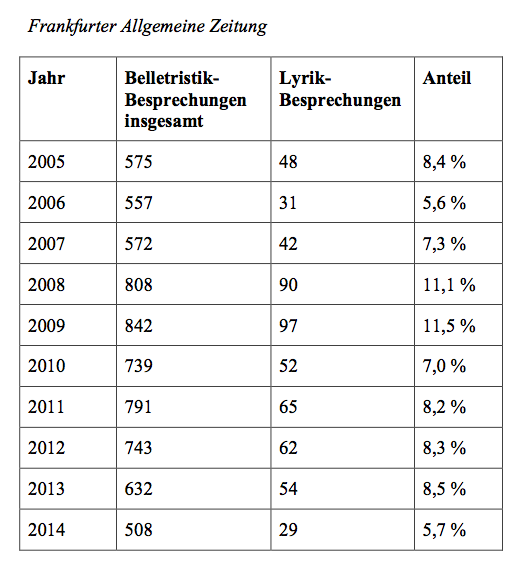

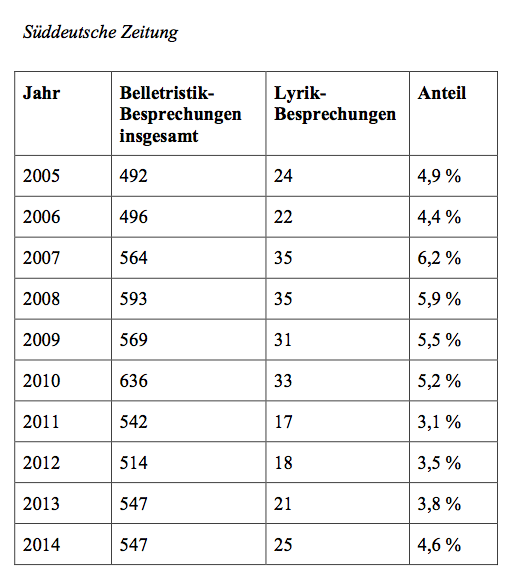

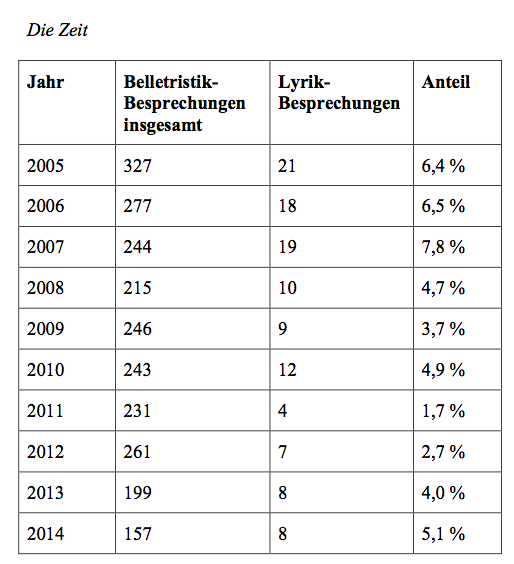

Eine detaillierte statistische Auswertung steht noch aus. Doch die Zahlen, die Michael Pilz für die Jahre 2005 bis 2014 anhand der Gedichtband-Besprechungen von Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Die Zeit erhoben hat,[17] zeichnen bereits ein deutliches Bild:

Bei der SZ bleiben sowohl die absoluten Zahlen als auch das anteilige Verhältnis an Lyrikbesprechungen zur Gesamtzahl der Belletristik-Besprechungen konstant. Am deutlichsten ist das zu erkennen im Vergleich zwischen 2005 (25 Besprechungen, Anteil an Gesamtbesprechungen 4,9 %) und 2014 (25 Besprechungen, 4,6% Anteil). Bei der FAZ kommt es zu größeren Schwankungen. Aber von einer Halbierung kann keine Rede sein. Eher wäre zu fragen, warum es in den Jahren 2008 und 2009 zu so einem sprunghaften Anstieg kam, bevor sich die Anzahl und belletristischen Besprechungen und ihr lyrischer Anteil wieder dem Ausgangswert näherte.[18] Die letztjährliche Schwankung relativiert sich insofern, als sie dieselbe Spannbreite aufweist wie jene zwischen den Jahren 2005 und 2006. Gravierende Einbrüche lassen sich – wie schon bei der Belletristik insgesamt – ausschließlich in Die Zeit festmachen. Allerdings bleibt auch dort der Anteil der Besprechungen an der Gesamtzahl konstant. So weit die ersten Erhebungen, mit denen wiederum über den Zustand im Rundfunk, im Fernsehen, in anderen überregionalen oder in regionalen Zeitungen etc. noch nichts gesagt ist. Aber so viel wird deutlich: Der unterschwellig vorhandene Eindruck, dass es mit der Literatur- und Lyrikkritik steil bergab gehe, lässt sich mit diesen Zahlen nicht verifizieren.

Noch ein Standardargument bestätigt sich nicht. Im Fall der Lyrikkritik lautet der Vorwurf stets, dass die Zahlen viel zu niedrig seien, gemessen daran, dass es sich bei der Poesie doch um die Königsdisziplin der Literatur handele. Warum nur schiele das Zeitungsfeuilleton nach Krimi-, Comic-, Computer-Spiel-, Science Fiction- oder Pop-Ästhetik, wenn man damit doch die Kernaufgabe aus dem Fokus verliere? Ist die Lyrik unter den Künsten nur noch das fünfte Rad am Wagen? Doch gemessen an der Gesamtzahl der belletristischen Buchveröffentlichungen, oder gar am Anteil am jährlichen Buchumsatz, ist die Lyrik – quantitativ – gegenüber anderen Buchsortimenten wie der Spannung überrepräsentiert. Die Feuilletons betonen die Bedeutung der Poesie unter den Künsten, aber bei einer breiten Leserschaft kommt das nicht an. Woraus man nicht schließen sollte, dass man ihr nicht mehr Beachtung schenken sollte. Prekär, im Sinne eines unsicheren Fortgangs oder eines systemisch festgelegten Abstiegs ist die Lage der Lyrikkritik nicht. Auch der Anstieg, den Marquardt ausgemacht haben will, erweist sich als Illusion.

Offen bleibt die Qualitätsfrage, die sich letztlich nur im Hinblick auf die einzelnen Rezensionen beantworten lässt. Marquardts Argument der „Verstreutheit“ und „Kontingenz“ kommt bei Tageszeitungen mit ihren Redaktionsentscheidungen nicht zum Tragen.[19] Aus der Sicht des Verlegers Jörg Sundermeier allerdings stellt sich die Literaturkritik den anspruchsvollen Texten bereits seit 20 Jahren nicht mehr. Aus ökonomischem Zwang, um möglichst viele Besprechungen schreiben und damit möglichst effektiv verdienen zu können, aus fehlender Haltung und aus schlichtem Unvermögen gegenüber komplexen Texten, winke die Kritik in steter Freundlichkeit die trivialen Bücher durch und verkläre sie zu Meisterwerken.[20] Aber beim Sondieren der einzelnen Besprechungen fällt ins Auge, dass gerade die Lyrikbesprechungen nicht auf Techniken zur „Lektürevermeidung“ beruhen. Unterkomplexität (um die Länge kann es bei Lyrik ja nicht gehen) ist ebenfalls keine primäre Eigenschaft der Arbeiten von Dorothea von Törne, Insa Wilke und Nico Bleutge, die sich dezidiert als Lyrikkritiker verstehen. Ina Hartwig, Daniela Strigl, Manfred Pabst (um noch drei Lyrikaffine aus der Reihe der Alfred Kerr-Preisträger zu nenen), Angelika Overath, Theresia Prammer, Beate Tröger, Richard Kämmerlings, Michael Braun, Heinrich Detering oder Jan Drees sollen Texte liefern, die der Lyrik nicht gewachsen sind? Keine Zeitung ohne Kritiker, der sich nicht mit der Gegenwartslyrik auseinandersetzt. Eher wirkt es so, als würden die avanciertesten Kritiker über Gegenwartslyrik schreiben. Und sind nicht Lyriker wie Monika Rinck, Ann Cotten, Jan Wagner, Steffen Popp oder Nora Gomringer hochgradig anerkannt in den Zeitungsfeuilletons? Man muss ja nicht gleich behaupten, dass es der Lyrikkritik im deutschsprachigen Raum gegenwärtig blendend ginge. Aber qualitativ schlecht, das müsste man erst einmal detailliert nachweisen.[21]

3. Eine neue lyrische Öffentlichkeit: Lyrikkritik im Internet

Wenn man von diesem Standpunkt aus Marquardts zweiter Blickrichtung in „Richtung des Internets“ folgt, lohnt es sich zugleich noch einen Blick in die Vergangenheit zu riskieren. Wer sich vor dem Jahr 2000 durch das Internet geklickt hat, dem hat dort noch eine lyrikkritische Leere entgegen gegähnt.[22] Damals gab es bis auf das 1999 gegründete Rezensionsforum literaturkritik.de nur ein paar lyrische Inseln wie das Forum der 13. Seit dieser Zeit hat die deutschsprachige Lyrik so konsequent wie keine andere literarische Gattung den digitalen Raum für sich erschlossen. Worauf man in Sachen „Roman“ einst hoffte,[23] das ist in der Lyrik zur digitalen Realität geworden: eine eigenständige lyrische Öffentlichkeit hat sich etabliert. Einer ihrer elementaren Bestandteile ist eine Lyrikkritik. Mehr noch: Was heute unter dem Begriff „Lyrikkritik“ firmiert, ist erst aufgrund der digitalen Ausweitung und damit auch unter den Bedingungen des Digitalen und seiner (intermedialen) Formationen entstanden.

Dass in diesem Moment eine neue Öffentlichkeit entstanden ist, mit neuen Personen, Sprecherrollen, Positionen und Praktiken, dass in diesem Zuge auch ein neuer Lyrikkritischer-Diskurs entstanden ist, erkennt man pointiert daran, dass in den einschlägigen Monographien und Nachschlagewerken zur Literaturkritik der Begriff „Lyrikkritik“ bislang fehlt. Die Lyrikkritik, die sich ihrem Selbstverständnis nach klar von den anderen Gattungskritiken separiert, bildet sich erst nach der Jahrhundertwende aus.[24]

Die Charakteristika dieser „Lyrikkritik im Netz“ zeichnen sich deutlich schon an ihren Anfängen ab. Als erstes der bis heute maßgeblichen Portale, die sich auf die Lyrik fokussieren, geht im Jahre 2001 lyrikzeitung.com online. Von dem Greifswalder Literaturwissenschaftler Michael Gratz gegründet und in beeindruckender Kontinuität bis heute geleitet, ist sie einerseits an der Universität angesiedelt, orientiert sich andererseits aber schon mit ihrem Namen an der Praxis des Zeitungsfeuilletons. Hinzu kommt kurz darauf das von dem Lyriker und Philologen Hendrik Jackson geführte Forum lyrikkritik.de. Im „abstract“ der Deutschen Nationalbibliothek wird die Seite vorgestellt mit: „Dieses Lyrikportal bietet Lyrik, Rezensionen und aktuelle Debatten. Es folgt ein knappes Selbstporträt:

„Diese Seite wünscht, abseits von Betriebsmechanismen und (unfreiwilligen Einschränkungen), sowohl den arrivierten wie jungen Lyrikern und Kritikern einen Raum für Diskussion zu ermöglichen.“[25]

Mit lyrikkritik.de wird die neue Gattung „Lyrikkritik“ aus der Taufe gehoben. Wie Gratz mit dem Begriff der „Zeitung“, so schließt auch Jackson mit dem Namen seiner Plattform gezielt an die Publizistik und das Feuilleton an.[26] Allein schon die Lektüre der ersten dort publizierten Besprechungen und Essays reicht aber aus, um zu diagnostizieren, dass lyrikkritik.de wie lyrikzeitung.com sich exakt auf der Schnittstelle zwischen Literaturwissenschaft/Literaturkritik sowie Universität/Zeitung ansiedeln, um damit die im deutschsprachigen Raum beharrlich behauptete Opposition zwischen den beiden Feldern aufzuheben.[27]

Aufgrund dieser Anlage bleibt ein wesentliches Kennzeichen der Lyrikkritik im Netz, dass sie in den Händen von Experten bleibt. Sie richtet sich an eine breitere Öffentlichkeit, aber ihre Autoren sind in erster Linie Lyriker, Wissenschaftler oder philologisch geschulte Leser.[28] Wie eng der Kreis um die Experten gezogen ist, zeigt sich, wenn man sich innerhalb der digitalen Kultur unter prominenten Buch-Bloggern umschaut. Die Stichprobe umfasst 15 Blogs, darunter jene, die den Deutschen Buchpreis begleiten und damit als (in dieser Szene) renommiert gelten können.[29] Literatur-Blogger benötigen zwar keine Street-, dafür aber eine Read-Credibility. Dazu haben sich zwei Darstellungsweisen durchgesetzt: Das berühmt-berüchtigte Shelfie (mein Buchregal und ich) und die ausführliche Leseliste. Wertet man diese umfassenden Leselisten aus, stellen Lyrikbände dort eine absolute Ausnahme dar. Einzig Sophie Weigand und Julian Noßack führen überhaupt eine eigene Kategorie für Lyrik. Aber keiner widmet sich systematisch der deutschsprachigen Gegenwartslyrik. Unter Buch-Bloggern gibt es – so wäre der Schluss aus dieser ersten Erhebung – keine Lyrikkritik.[30] Dasselbe gilt für die – von der Wissenschaft so genannte – Laienkritik auf einer Plattform wie „Amazon“. Kommentare unter Gedichtbänden sind dort eine Rarität. Die Lyrikkritik im Netz ist ein Expertendiskurs, der die Ansprüche eines Feuilletons an sich stellt.

Drittens muss man festhalten, dass der Begriff einer digitalen Öffentlichkeit in die Irre führt. Vielmehr siedelt sich die Lyrikkritik erneut exakt an einer Schnittstelle an, nämlich an der zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Der Erscheinungsort von einzelnen Gedichten, von Kritiken, Essays, Kommentaren und Debatten ist das Digitale. Insofern handelt es sich um eine digitale Kultur. Aber die Lyrikkritik nimmt sich in erster Linie analog publizierten Büchern an.[31] Sie verweist auf Veranstaltung, Lesungen, Treffen und Diskussionen außerhalb der digitalen Welt. Der lyrische Diskurs forciert das Wechsel- und Zusammenspiel zwischen digitaler und analoger Wirklichkeit. (Auch das Digitale ist real und unabdingbarer Bestandteil der Wirklichkeit.) Erst in dieser Form liegt das Zeitgemäße der lyrischen Öffentlichkeit.[32]

Wir stehen heute also einer ausdifferenzierten Form der Lyrikkritik gegenüber, die sich seit fünfzehn Jahren an virtuellen Orten etabliert hat. Neben der lyrikzeitung.org und den Webseiten der Lyrikverlage (kookbooks, luxbooks, roughbooks, brüterichpress, Berliner Verlagshaus – um eine Auswahl zu nennen), die über Events, Lesungen, Neuerscheinungen, Rezensionen informieren,[33] spielen für die Lyrikkritik vor allem zwei Portale eine entscheidende Rolle. Zum einen handelt es sich um das in München ansässige Signaturen-Magazin, zum anderen das in Hamburg verortete Portal Fixpoetry. Für beide Plattformen haben sich eigene Redaktionen gebildet, die mit jeweils unterschiedlicher Ausrichtung hervorragende Arbeit leisten. Diese Portale haben sich fest etabliert, sie weisen konstante Zahlen aus, könnten mit spezifischen Konjunkturen rechnen.

Signaturen fokussiert sich vollständig auf die Lyrik, die Kritiken folgen zumeist der traditionellen Form der Buchkritik. Hinzu kommen ausführliche Essays zu ausgewählten Themen. Die Plattform hat einen besonderen Fokus auf aktuelle Neuerscheinungen und Debüts. 750 bis 1.500 Aufrufe pro Tage verzeichnet das Signaturen-Magazin, ca. 30.000 im Monat während der Sommer-, ca. 90.000 monatlich in der Winterzeit.[34]

lyrikzeitung.com hat von Januar bis April 2016 bei monatlich im Schnitt 85 veröffentlichten Beiträgen insgesamt 76.476 Aufrufe von knapp 24.000 Besuchern, die im Schnitt 2,2 Aufrufe pro Besucher haben.

Fixpoetry, das neben Lyrik auch Prosa und Sachbücher bespricht, und damit wie ein traditionelles Feuilleton ausgerichtet ist, hatte seinerseits knapp 240.000 Besucher zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 15. April des Jahres. Das sind knapp 2.200 am Tag, davon sind 78% wederkehrende Leserinnen, der größte Anteil (zwei Drittel) aus Deutschland. Auf die Lyrik speziell fallen im Monatsdurchschnitt bis August 2016 knapp 122.780 Zugriffe, mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 5,13 Minuten. Der Großteil der Leser (70%) liest vom eigenen PC aus, also nicht auf die Schnelle auf der Straße oder in der U-Bahn, was für eine intensive Lektüre spricht. 48,1 % der Leser sind wiederkehrende Besucher. 51,9 % besuchen die Seite erstmals, was darauf schließen lässt, dass der Kreis (potentieller) Leser sich stetig erweitert.[35]

Wenn man die dreistelligen Abonnementen-Zahlen von einer Zeitschrift wie der altehrwürdigen Akzente (Druckauflage von 2.000) zum Vergleich heranzieht, haben die Plattformen eine erstaunliche Reichweite entfaltet. Hinzu kommt, dass sich auf diesen Portalen eigenständige Kritikerstimmen profiliert haben: Konstantin Amis, Jan Kuhlbrodt, Hendrik Jackson, Stefan Schmitzer, Charlotte Warson, Elke Engelhardt, Martina Hefter – um erneut nur eine Auswahl zu nennen. Finanziell ist eine Plattform wie Fixpoetry zwar auch auf die Großzügigkeit von Mäzenen angewiesen, aber hat – neben der Arbeit der Herausgeberin Julietta Fix – durch das Lektorat von Stefan Schmitzer und die Mitarbeit von Judith Sombry und Kathrin Schadt, die vor allem für das Online-Marketing samt Werbeprogramm zuständig ist, professionelle Strukturen erhalten.

Mit dem Blick auf das Internet ist die Situation der Lyrikkritik also keineswegs prekär und befindet sich weder quantitativ noch qualitativ in einem beklagenswerten Zustand. Was ausdrücklich nicht heißt, dass die Situation der Lyrikkritiker nicht (finanziell) prekär wäre. Obwohl Signaturen und Fixpoetry ihre Rezensenten bezahlen, ist die potentielle finanzielle und zeitökonomische Selbstausbeutung, die sich mit der Netzkultur verfestigt hat, ein fundamentales Problem.[36] Umso bemerkenswerter ist die Gestaltungskraft, mit der in knapp 15 Jahren eine derart ausdifferenzierte lyrische Öffentlichkeit etabliert wurde. Es handelt sich schlicht um eine Erfolgsgeschichte. Was sich im Zusammenspiel von Lyrik und Lyrikkritik – getragen oft von denselben Personen, die nur in unterschiedlichen Rollen auftreten – in den vergangenen 15 Jahren entfaltet hat, trägt mit seinem Expertentum, seiner eigenständigen Netzwerk-Kultur und seiner Fokussierung auf eine bestimmte Sparte der Kunst die typischen Züge einer Subkultur. Jung, exklusiv, urban (Berlin, Hamburg, München, Leipzig, Hildesheim), in zentraler Randlage befindlich, um andere Wege zu gehen und Neues zu entspinnen. Gerade getragen von so häufig gescholtenen Schreibschulen hat sich eine lebendige Szene mit stabilen Bezugs- und Publikationsorten ausgebildet. Diedrich Diedrichsen hat diese schrittweise Entfaltung einer Subkultur, die sich selbst ihre Institutionen und Referenzpunkte schafft, anhand des Pop beschrieben. Diedrichsen unterscheidet zwischen der ersten Phase einer marginalisierten Insiderkunst (Pop 1) und einer zweiten, die mit einer fortschreitenden Institutionalisierung und der Frage einhergeht, ob man sich im Zuge des Wachstums an den Mainstream annähern und so feste Organisationsstruktur überhaupt ausbilden solle (Pop 2). Was aus Pop inzwischen geworden ist (ob noch Pop 3 oder schon Pop 4) kann jeder mit eigenen Augen ermessen.

Es geht nicht darum, eine Stunde Null zu postulieren. Doch wenn man sagt, dass seit der Jahrtausendwende eine neue poetische Kultur erwachsen ist, mit einem neuen Selbstverständnis einer Lyrikkritik, dann wäre – im Anschluss an Diedrichsen – die Zeit ca. bis 2003 als Lyrik 1 zu bezeichnen: In diese Phase fallen u.a. die Publikation von Lyrik von Jetzt 1, die Gründung der lyrikzeitung.com und des kookbooks-Verlags, mit dessen ersten Publikationen Autoren wie Monika Rinck, Daniel Falb, Uljana Wolf an die literarische Öffentlichkeit treten. Mit dem Zuwachs der Anerkennung für diese Autoren, den Preisen, dem Lob durch die traditionellen Feuilletons, die Ausbildung der Plattformen, dem Nachwachsen einer noch jüngeren Generation von Lyrikern vollzieht sich der Übergang zur Lyrik 2.

In dieser Phase steht die Lyrische Öffentlichkeit (Lyrik und Lyrikkritik umfassend) derzeit vor zwei entscheidenden Fragen. Die erste lautet, ob man den Weg zur weiteren Institutionalisierung einschlagen sollte oder nicht. Soll es ungesteuert, zufallslustig, wild weitergehen, ohne absehen zu wollen, was daraus wird, weil die Vielfalt der Positionen und Qualitäten sich nicht organisieren lässt? Oder in Form einer weiteren Professionalisierung, mit weiteren Institutionen und einer Art von Qualitätssteigerung.[37] Die Lyrikkritik, die durch ihre Bewertungsfunktion genuin auf der Seite der Ordnungsbefürworter steht, die in diesem Fall ja von auffällig vielen Lyrikern selbst betrieben wird, befindet sich mitten in diesem Entscheidungsprozess. Professionalisierung bedeutet für die lyrische Öffentlichkeit zugleich die strukturelle Lage am Rande der beachteten Künste, damit zugleich auch das Selbstverständnis als Außenseiter aufgeben zu müssen. Oder doch den lyrischen Diskurs wuchern lassen, so unbezähmbar wie zuvor, aber damit auch weiterhin in der Nische verbleibend? In diese Situation ordnet sich auch die jüngste Debatte über die vermeintliche Krise der Lyrikkritik ein. Es handelt sich um eine Selbstverständigung über den eigenen Status.[38] Tristan Marquardts Forderung aber, dass eine Professionalisierung notwendig sei, ist gemessen an der sehr guten Ausgangslage nur eine von mehreren möglichen Schlussfolgerungen.[39]

Die zweite Frage des Strukturwandels ist mit dem Siegeszug von Facebook aufgekommen. Parallel beschreiben die Betreiber von Signaturen und lyrikzeitung.com die seit etwa sechs bis sieben Jahren eintretenden Veränderungen:

„Mit facebook hat sich die Lyrikzeitung allmählich verändert. Noch vor 6 bis 7 Jahren gab es da noch regelmäßig Debatten, oft tagelange Kommentar-‚Schlachten‘. Das passiert jetzt bei facebook. Vor 5 Jahren etwas hatte ich 1000 Klicks am Tag von um 300 Beiträgern. (Nicht wenige sahen mehrmals am Tag nach, ob es neue Kommentare gibt.) Heute verlinke ich jede Nachricht auf der Facebook-Seite und bei twitter, so dass die Nutzer stärker selektiv vorgehen.“[40]

Die Institution „Lyrikzeitschrift“ bleibt mit ihrer Selektions- und Informationsleistung zwar erhalten, aber die Leser besuchen nicht mehr die Seite selbst. Was soll’s, könnte man abwinken, solange die Betreiber dieser Plattformen nicht über Werbeangebote auf ihrer Seite und damit über neue Finanzierungsmöglichkeiten (auch ihrer Rezensenten) nachdenken. Oder über die gravierenden Folgen, die eine solche Abhängigkeit der lyrischen Öffentlichkeit von einem Unternehmen wie Facebook hat. Die lyrikzeitung ist kein Ausnahmefall: Hendrik Jackson hat seine Aktivitäten auf lyrikkritik.de schon längst vollständig auf Facebook verlagert. Und auch Kristian Kühn von Signaturen schreibt: „Meiner Meinung nach hat sich das Leseverhalten durch das Netz, vor allem durch Facebook, stark verändert.“ Kühn teilt seine „verbliebene Leserschaft“ seither in zwei Gruppen: Diejenigen, die sich nur einen schellen Überblick verschaffen wollen – die von ihm so genannten „Hüpfer“: „für sie pitchen wir jeden Tag auf Facebook das Neue.“ Und dann die Stöberer, die sich eingraben wollen: Sie sind die Leser langer Essays und ausführlicher Artikel. Sie wollen sich in eine Thematik eindenken und sind froh, statt sich in den eigenen Magazin- und Bücherstapel zu verlieren, auf Signaturen auf ein übersichtliches Archiv zurückgreifen zu können, in dem sie auch nach Jahren noch die gesuchte Stelle wiederfinden können. Wird eine Plattform wie Signaturen damit von der Ausrichtung an der Aktualität abweichen und eher eine Art „Golgräberfunktion“ einnehmen, um lange im Verborgenen liegende Themen zu präsentieren? Aber das sind Fragen, die bereits in die Zukunft der Lyrikkritik weisen.

4. Kritik der gegenwärtigen lyrikkritischen Praxis

Mit dem Blick auf die aktuelle Situation der Lyrikkritik lässt sich festhalten: Es gab noch nie so viel Lyrikkritik wie heute, wozu auch die „großen Medien“ konstant ihren Anteil beitragen. Das Internet ist voll von Lyrikkritik und es gibt eine Menge unabhängiger Literaturzeitschriften. Und wahrscheinlich wurde auch noch nie so viel Lyrik produziert wie heute.[41] Die Frage, die sich stellt, lautet deshalb auch nicht: „Wie kann man den Niedergang noch abwenden?“ Sondern: „Wie lässt sich von dieser gesicherten Ausgangssituation eine möglichst qualitätsvolle Streitkultur entfalten?“[42] Das beginnt bereits damit, dass die neue Einschätzung der Situation auch die Rollenbesetzung der Beteiligten verändert: Hier sind keine Nothelfer im Katastrophenfall tätig (oder notwendig), sondern beharrliche Gestalter einer lyrischen Öffentlichkeit. Alarmstimmung aus, Panik runter pegeln, Helme abziehen, Zeit für einen Hauch von Gelassenheit.

Aus dieser Perspektive betrachtet, besteht die erste Aufgabe wohl schon darin, zusammenzudenken, was aus Sicht der Leser sowieso zusammengehört. Wenn man die Situation der Lyrikkritik aus der Perspektive ihrer Leser betrachtet, ist die Trennung zwischen einem etablierten Feuilleton in den Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen einerseits und einer neuen Kritik im Internet nicht überzeugend. Wer sowohl in einer analogen als auch in einer digitalen Welt lebt, weil sich die eigene Realität aus beiden konstituiert, der liest auch in beiden Welten Lyrikkritiken, um von der Lyrik zu erfahren. Die strikte Trennung in zwei unabhängige Felder macht auch insofern keinen Sinn, als Hörfunksendungen, einschlägige Fernsehbeiträge und eine Vielzahl von Lyrikkritiken aus den Zeitungen (zeitverzögert) ebenfalls im Internet zu finden sind. Gehören sie dann zur digitalen Öffentlichkeit oder zu den etablierten Medien? Die anfangs vielleicht einmal klare Grenzlinie ist längst verschwommen. Die Trennung im Denken über Lyrikkritik aufzuheben, heißt umgekehrt nicht, jeden Konflikt zwischen einer äußerst regen lyrischen (Sub-)Kultur und den überregionalen Medien wie Zeitung und Rundfunk einzuebnen. Zumindest für jenen Part der Lyriker, der für eine Anbindung an eine breitere Öffentlichkeit votiert, ist ein ambivalentes Verhältnis der ausdifferenzierten lyrischen Kultur (Lyrik 2) zu den traditionellen Medien konstitutiv. Auf der einen Seite braucht man deren Vergrößerungs-Möglichkeiten schon wegen der eigenen „Sehnsucht nach Relevanz“ und (nicht nur) symbolischer Anerkennung.[43] Auf der anderen Seite kann die entstandene Vielfalt von keinem lyrikkritischen Medium abgebildet werden. Zudem wird immer (auch) das vermeintlich Falsche aus den falschen Gründen gelobt. Umgekehrt müssen sich die Lyriker, die nach der Anerkennung außerhalb der Szene streben, innerhalb der Lyrikszene fragen lassen, ob dieser Anschluss an eine breitere Öffentlichkeit erstrebenswert sein soll.

Für den Leser von Literaturkritiken jedoch ist diese Ambivalenz von nachgeordneter Relevanz. Was eröffnet also der Blick auf die eine Lyrikkritik und die Qualität ihrer Streitkultur? Vier Schlaglichter zeigen im Folgenden vier Aspekte auf, denen im Strukturwandel der lyrischen Öffentlichkeit zu einer „Lyrik 3“ eine entscheidende Rolle zukommen könnte. Dazu fokussieren sich die Überlegungen gezielt auf einen kleinen Ausschnitt der Lyrikkritik. Zum einen richtet sich der Blick erneut auf die Praxis der Lyrikkritik in den überregionalen Tageszeitungen, zum anderen auf die Lyrikkritik von nur einer ausgewählten digitalen Plattform, und zwar von Fixpoetry. Warum ausgerechnet auf diese? Zuerst, weil die Plattform ein breit angelegtes Feuilleton anbietet, in dem die Lyrikkritik zwar eine wichtige Rolle spielt, aber sie wie bei den Zeitungsfeuilletons in die Auseinandersetzung mit anderen Künsten eingebettet ist. In diesem Punkt ist die Praxis beider vergleichbar. Zweitens, da Fixpoetry am deutlichsten für sich in Anspruch nimmt, innovative Wege der Lyrikkritik einzuschlagen. Und drittens, weil die Herausgeberin Julietta Fix sich meinungsstark selbst in den einzelnen Debatten zu Wort meldet und sich selbst programmatisch äußert. Fixpoetry will, so machen diese Aussagen klar, etwas anderes sein, als nur eine literaturkritische Plattform, auf der sich eine möglichste große Vielfalt lyrikkritischer Stimmen wiederfindet. Fixpoetry ist damit jenem Zweig innerhalb der lyrischen Öffentlichkeit zuzuordnen, der eine Professionalisierung vorantreibt. In den Fokus der Kritik rückt Fixpoetry also, weil es (aus meiner Sicht) hervorragende Arbeit leistet.

Als erstes stellt sich die Frage, wie es aktuell um die Vernetzung der bislang getrennt gedachten Lyrikkritiken steht. Für diese wäre bereits eine wichtige Veränderung erreicht, wenn die Kritiken über die Druckausgaben der großen Tageszeitungen hinaus, den Weg in die Online-Ausgaben finden würde. Der Grund, warum dies momentan nicht passiert, ist leicht nachzuvollziehen. Beiträge zur Lyrikkritik dürften bei weitem nicht die Klickzahl erreichen, die man sich auf diesen Seiten erwartet. Die Klickzahl mag im Online-Bereich das Maß aller Dinge sein. Aber ohne aktuelle Publikation im Digitalen partizipieren die Zeitungen nicht mehr am Hauptstrom der aktuellen lyrischen Öffentlichkeit. Und das, obwohl die Zeitungen (und ihre Kritiker) die notwendige Arbeit dafür leisten. Wer an der aktuellen Diskussion teilhaben, wer den Diskurs über Themensetzung, Selektion, didaktische Funktion der Kritik, Information oder einfach nur Streit in der Sache mitgestalten will, muss seine Publikation in die Diskussion einbringen. Würde so eine Debattenkultur jenseits der reinen Klickzahllehre den großen Zeitungen schlecht anstehen? Die müssten ja nicht einmal nur lose nebeneinander stehen. Doch mit dem Blick auf die deutschsprachige Gegenwartslyrik und die Lyrikkritik ist über die längst etablierten Formate und das Besprechen der einzelnen Bände weder eine weitreichende Gestaltung noch ein überzeugendes Konzept zu erkennen.

Eine Streitkultur entfaltet sich dann jedoch erst, wenn es überhaupt zum sachlichen Streit kommt. Eine digitale Plattform wie Fixpoetry vermittelt allerdings bevorzugt den Eindruck, sie würden sich in einer Art aktivem Widerstand gegenüber den etablierten Medien befinden und eine Gegenöffentlichkeit darstellen.[44] Das mag als Duktus zu Beginn der Publikationen im Internet – etwas 1999 – angemessen gewesen sein. Aber, nachdem die Lyrikkritik ihre eigenen Institutionen im Internet gefestigt hat, ist das der eigenen Situation gegenüber kaum mehr angemessen.[45] Zwar steht die eigene Plattform den überregionalen Tageszeitungen noch immer wie David einst Goliath gegenüber. Und sicherlich hat die Inszenierung von „wir Kleinen gegen die Großen“ ein enormes identifikatorisches Potential. Aber nicht jeder Größenunterschied verpflichtet zum Kampf. Zumal zu dieser Selbstinszenierung gehört, dass sie eine kompensatorische Funktion trage, weil sie den Niedergang der Kritik in den Zeitungen ausgleiche. Wenn dort aber – wie gezeigt – überhaupt kein Niedergang stattfindet, ist diese selbstgestellte Aufgabe hinfällig. Statt Opposition zu behaupten, wäre auf Verschränkung (und das heißt Streit um die Sache: also um die Lyrik) hinzuarbeiten. Wie intensiv sich eine Plattform wie Fixpoetry am vermeintlichen Versagen der großen Tageszeitungen abarbeitet, lässt sich pointiert am Beitrag von Julietta Fix zur jüngsten Lyrikdebatte ablesen.[46] Zugleich zieht diese Inszenierung bis in die Praxis einzelner Beiträge ein.[47] Die Lyrikerin Ann Cotten wird vom Feuilleton nicht gerade ignoriert. Ihr neuester Band Verbannt! wurde in allen überregionalen Zeitungen ausführlich besprochen. Christiane Kiesows Essay zu Cottens Band, der am 26. August 2016 erschienen ist, steht eigentlich nicht in Konkurrenz zu den Rezensionen,[48] aber dennoch kommt die Autorin nicht ohne Volte gegen die etablierten Medien aus:

„Im Feuilleton herrscht weitgehend Konsens darüber, dass Ann Cottens Versepos „Verbannt“ vor „überbordender Poesie“, sprachlicher Raffinesse“, „Brillanz“ und „Revolution“ nur so strotzt. ... Doch es scheint, dass sich hinter diesen Lobtiraden oft eine Bequemlichkeit versteckt, keine der vielen inhaltlichen Dimensionen des Buchs näher ins Auge fassen zu müssen.“[49]

Damit kein Zweifel aufkommt, wo sich die Bequemlichkeit versteckt, hat Kiesow gleich das zweite Wort ihres Essays, nämlich „Feuilleton“, mit einer Fußnote versehen: „Gemeint sind die großen Zeitungen – jenseits davon sind in Literaturmagazinen gute Rezensionen erschienen, so. z.B. bei Fixpoetry oder im Signaturen-Magazin.“[50] Lagerdenken, nennt man das wohl. Jetzt schürt ausgerechnet das überschwängliche Lob den Verdacht auf feuilletonistische Bequemlichkeit. Während sich das Feuilleton in seiner Komfort-Zone noch einen Drink genehmigt, beugt Kiesow sich noch einmal über den Gedichtband. Sie formuliert als Leitfrage: „Wie werden die Medien in dem Versepos ‚Verbannt‘! reflektiert?“ Eine solche Fragestellung schließt direkt an die programmatische Ausrichtung der Lyrikkritik im Netz an: an ein wissenschaftlich fundiertes Feuilleton. Darin soll der Unterschied zur Zeitungskritik bestehen. Doch schon die erste Buchkritik zu Verbannt!, verfasst von Ina Hartwig, erschienen in der Süddeutschen Zeitung, hat ihrerseits dezidiert über den Mediendiskurs Auskunft gegeben, und zwar samt Verknüpfung zum Sexualdiskurs und zur medialen Erregungskultur inklusive. Zu Cottens Protagonistin fragt Hartwig rhetorisch:

„Wer diese Frau ist? Es handelt sich um eine intelligente Fernsehmoderatorin, die verurteilt wird, in einem 'Schiedsgerichtsprozess', weil sie der Manga-süchtigen Tochter Lena ihrer Freundin herumgefingert hat; sie mochte das Mädchen wohl gern. Die Elizabethaner hätte das nicht weiter gekratzt, aber heute – Stichwort: Überwachung, saubere Sitten, Tugendmoral – landet die patente Fernsehmoderatorin, die fortan 'ich' sagt, auf der 'einsamen Insel'“.[51]

Da steckt von der Anbindung an Michel Foucaults Überwachen und Strafen, vom Bezug zu Shakespeares Dramen, deren ausgefeilte Komik und deren Sprachspiel als Vorbild für Cottens Arbeit herangezogen wird, bis hin zur Frage, was die Medialisierung von Gerichtsprozessen bewirkt, präzise alles drin, was die Literaturkritik nach Kiesows Ansicht angeblich verpasst hat. Dabei ist Ina Hartwig in dieser Passage noch nicht einmal auf die Funktion des Internets eingegangen. Das folgt erst ein paar Zeilen später. Wenn es um einen Streit, um die Rolle der Medien in Ann Cottens Gedichtband gehen würde, müsste die Argumentation an dieser Stelle einsetzen. Aber diese Möglichkeit ist nach der vorgeschobenen Bequemlichkeitsthese bereits hinfällig. Genau darin liegt das verschenkte Potential der gegenwärtige Streitkultur. So aber bleibt nicht nur Kiesows Beitrag hinter Hartwigs Reflexionsniveau zurück, sondern die gut kalkulierte und sinnvolle Auseinandersetzung mit Ann Cottens Gedichtband, die Fixpoetry im Gegensatz und in der Ergänzung zum aktuellen Feuilleton leisten könnte, bleibt hinter ihren Möglichkeiten zurück. Das Abrüsten der Kampfrhetorik ist auch deshalb notwendig, weil damit auf eine äußerst gefährliche Argumentation zurückgegriffen wird. Verbreitet wird, dass die etablierten Medien selbst in einem so speziellen Feld wie der Lyrikkritik ihrer Aufgabe nicht nachkommen. Das ist es ja, was Kiesow suggeriert. In Zeiten, in denen vergleichbare Vorwürfe auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen erhoben werden, sollte die lyrische Öffentlichkeit mit größerer Vorsicht vorgehen und sehr genau differenzieren.

Programmatik und Methodenreflexion

Kiesows Verbindung von Literaturwissenschaft und Kritik führt zum zweiten strukturellen Aspekt, der in der gegenwärtigen Streitkultur auffällt. Zu klären sind die Fragen nach dem eigenen Rollen- und Funktionsverständnis der Lyrikkritik, nach den Methoden, welche der einzelnen Wertung unterliegt. In den etablierten Medien steht diese Diskussion lange schon aus.[52] Julietta Fix hat die Relevanz dieser Fragen erkannt und ihre Position im Zuge der jüngsten Debatte beschrieben. Die Herausgeberin greift erneut das für das Selbstverständnis der Lyrikkritik im Netz konstitutive Verhältnis zwischen Publizistik und Wissenschaft auf:

„Aber was ist denn nun eine zeitgemäße Literaturkritik? Wir hier bei Fixpoetry reden ständig darüber und meines Erachtens kann man das sehr einfach festmachen.“[53]

Die Ankündigung, dass die Frage im Grunde einfach zu beantworten sei, verblüfft. Ebenso verwundert die Antwort selbst: „Eine Literaturkritik (be-)richtet und erzählt,“ so heißt es, um mit Hilfe einer Fußnote auf einen literaturwissenschaftlichen Band zu verweisen:

„(Be-)richten und Erzählen. Literatur als gewaltfreier Diskurs, Moritz Baßler, Cesare Giacobazzi, Christoph Kleinschmidt, Stephanie Waldow, (Hrsg.) Wilhelm Fink Verlag 2011.“

Mit Hilfe einer Fußnote, also mit einem wichtigen Stilelement der Wissenschaft, auf die Literaturwissenschaft zu verweisen, ist geschickt gemacht. Der literaturwissenschaftliche Band soll dann die eigene Definition beglaubigen. Der Eindruck, auf den es diese Rhetorik anlegt: Mit dieser Bestimmung der Lyrikkritik partizipiert Fixpoetry am literaturwissenschaftlichen Diskurs. Allerdings handelt es sich in diesem Fall nur um einen Schein von Wissenschaft. Denn der zitierte Sammelband hat mit Literaturkritik nichts zu tun. Nach einem Vorwort, das aus einem Interview mit dem Romanautor Clemens Meyer beseht, umfasst er Beiträge, die gänzlich frei von einer Bestimmung der Lyrikkritik sind.[54] Die Definition „Literaturkritik (be-)richtet und erzählt“ bleibt daher eine Leerformel. Sie klingt gut, weist eine dekonstruktivistische Attitüde auf, weil das (Be-)richten vorgibt, eine Spannung zwischen Richten und Berichten zu eröffnen, aber die angekündigte programmatische Klärung bleibt aus. In dieser Weise geht es weiter:

„Eine optimale Kritik, wie ich sie mir für Fixpoetry wünsche, fällt kein wissenschaftliches Urteil, enthält sich der Wertung, zeigt aber am Text Struktur und Beziehungen auf. Das Kriterium ist nicht das Gefühl, Gefühl und Intertextualität trennen sich.“

Ob sich die Literaturkritik eines Urteils enthalten darf (ein wissenschaftliches fällt sie nicht, höchstens ein wissenschaftlich begründetes) ist ein offener Streitpunkt. (Ein Großteil der Lyrikkritiken auf Fixpoetry fällt klare Urteile.) Problematisch wird es erst, wenn es wieder pseudowissenschaftlich heißt: „Das Kriterium ist nicht das Gefühl, Gefühl und Intertextualität trennen sich“ Doch Gefühl und Intertextualität müssen sich nicht trennen, sie haben nichts miteinander zu tun.[55] Sie hatten noch nie etwas miteinander zu tun. Auch hier bleibt die dringend notwendige Klärung offen. Nein, Herausgeber eines Literaturportals (und auch Lyrikkritiker), müssen kein literaturwissenschaftliches Wissen haben. Interessant, wenn sie es nicht haben. Aber so tun, als hätten man es und als sei die Frage nach einer zeitgemäßen Literaturkritik daher einfach zu beantworten, schiebt die wichtige Auseinandersetzung über die Methoden der Lyrikkritik und ihre Bewertungsgrundlagen nur weiter auf. Außerdem steckt dieser Duktus offenbar an, wie man an der Kiesow-Fußnote gesehen hat.

Experimente und ihre Bedingungen

Als drittes Feld für einen weiteren Strukturwandel der Lyrikkritik kommt der Umgang mit neuen Formaten in den Blick. Als der Literaturkritiker Dirk Knipphals auf der Buchmesse 2015 in Leipzig mit dem internationalen Kurator Hans-Ulrich Obrist ins Gespräch kommt, zeigt der sich hochgradig interessiert an der deutschsprachigen Gegenwartslyrik. Für Obrist, so fasst Knipphals zusammen, sieht die Situation so aus:

„Der Preis der Leipziger Buchmesse für den Lyriker Jan Wagner passt in ein weltweites Cluster, wie er sagt. Von Mitarbeitern lässt er gerade das Internet danach abscannen, was junge Künstler und Intellektuelle von Mitte zwanzig beschäftigt. Auf zwei Cluster ist er gekommen. Auf Transgender-Themen und auf Lyrik, genauer: die Verknüpfung von Lyrik und moderner Kunst.“[56]

Wenn es stimmt, dass es eine neue Verknüpfung zwischen Lyrik und moderner Kunst gibt – was einem bei den Arbeitspraktiken einer Mara Genschel oder der Verbindung von Performance, Tanz und Lyrik bei Martina Hefter sofort einleuchtet –, dann will man diese Ästhetik bei der Lektüre einer solchen Performance-Lyrik-Kritik als Leser mitbekommen. Gemeint ist damit nicht der Bericht von einer Lesung. Aber warum gibt es keine Performance-Lyrik-Kritik, die erst eine Videoaufnahme macht, um dann die ästhetische Qualität des Gezeigten, anhand dieses Materials zu besprechen. Das Internet bietet dazu alle notwendigen intermedialen Voraussetzungen.

Dabei ist die Lyrikkritik doch überall dort stark, wo sie ihre jeweiligen medialen Gesprächs- und Raummöglichkeiten gekonnt nutzt. Den größten Leserzuspruch hatten auf Fixpoetry zuletzt nicht mehr die klassischen Rezensionen (die folgen erst auf Platz 5, 9 und 10 der meistgelesenen Beiträge), sondern das neue Format Express!. Zwei Kritiker und der Autor des jeweils besprochenen Lyrikbandes diskutieren im Wechsel. Es entsteht ein Literaturstreit, der die mündliche Sofortkritik (z.B. des Bachmannpreises) in die spontan getippte Sofortkritik überträgt. Der Erfolg bei den Lesern zeigt, dass ein waches Interesse an neuen Formaten existiert.

Was macht Fixpoetry mit diesem Experiment? Es kündigt Express! an, als würden sich in ihm die längst verblassten Ideale der Netzkultur kristallisieren:

„express! Eine neue Form von Kritik. Wir experimentieren mit neuen Ansätzen in der digitalen Literaturkritik [...]. Interaktiv und transparent – eine demokratische Debatte über Literatur.“

Neu, experimentell, interaktiv, transparent und demokratisch, mehr Lieblingsbegriffe der Netzkultur bekommt man auf so engem Raum nicht zusammen. Sicherlich war es ein Ideal der digitalen Kultur, dass die neu entstehende Pluralität der Stimmen und der Bruch mit den etablierten Diskurshoheiten automatisch zu einer Demokratisierung führen würde. Das klingt auch weiterhin sehr verlockend. Nur mit der neuen Form von Lyrikkritik hat das nichts zu tun. „Demokratisch“ ist das Verfahren dieser Kritik nicht. Es gab weder eine Abstimmung, welches Buch besprochen wird, noch ein Votum, wer es bespricht. Die beiden Kritiker sind ausgesuchte Experten. Der Autor wird – als der vermeintlich beste Kenner seines Textes – ebenfalls als solcher eingeführt.[57] Das Format ist weit entfernt von der schon 1971 formulierten Hoffnung: „ob sich nicht ‚Urteile’ über literarische Texte in der Diskussion einer emanzipierten literarischen Öffentlichkeit statt in der Berufspraxis einer Gruppe von Kritikern bilden sollte.“[58]

Bei Express! setzen sich die beiden Kritiker und der jeweilige Autor auch insofern von den Lesern ab, als sie alternierend eine gemeinsame Spalte beschreiben. Während alle anderen sich ausschließlich in einer eigenen „Kommentarspalte“ zu Wort melden dürfen.[59] Die Seitenspalte marginalisiert – wie ja schon der Name „Kommentar“ selbst – die Beiträge der Leser und verhindert, dass die Leser direkt in die Diskussion eingreifen können. Interaktivität ist schwierig, wenn der Kommentierende darauf hoffen muss, dass er von den Diskutanten erhört und sein Einwurf berücksichtigt wird. Inwiefern dieses Format „transparent“ sein soll und im Hinblick auf welchen Aspekt, bleibt ebenfalls offen. (Vielleicht auf die Gedankenführung der Diskutanten? Das würde heißen, dass das Geschriebene hier vermag, was der Sprache sonst misslingt: Transparenz auf Gefühl und Gedanken hin). Wie es um die Transparenz in ganz anderer Hinsicht bestellt ist, sieht man in dem Moment, als die Herausgeberin Julietta Fix in der ersten Runde von Express! direkt in die Kommentarspalte eingreift und einzelne Beiträge löscht. Da die Gründe gerade nicht einsehbar waren, wurde schnell der Ruf von Willkür und Zensur laut. Das scheint zwar übertrieben, aber wenn man als Online-Plattform selbst mit den ganz großen Begriffen arbeitet, liegt so ein Anwurf vielleicht auch nicht so fern. Zumindest ist nach Auskunft von Julietta Fix trotz des Erfolgs von Express! die Kommentarfunktion beinah vollkommen eingeschlafen.[60]

Für die Struktur der Lyrikkritik sind daher nicht die vermeintliche Demokratie oder Transparenz oder Interaktivität ausschlaggebend. Vielmehr kulminieren in dieser Probe aufs Format die Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer Lyrikkritik im digitalen Raum. Zu bedenken ist, welcher Part des Kritisierens in Express! überhaupt dargestellt wird. In diesem gemeinsamen Lektüre- und Gesprächsformat wird kein Urteil mehr gefällt. Stattdessen wird der Prozess der Urteilsfindung selbst inszeniert. Das, was der Kritiker traditionell im Zuge der Lektüre – ad hoc – mit sich selbst ausmacht, um post-hoc zu einem Urteil zu kommen, wird jetzt zur Kritik selbst erhoben. Die Phase, in der man als Kritiker in der Lektüresituation vertieft, von einem Element irritiert, von einem anderen begeistert von einem dritten abgestoßen ist, wird von Express! zur Verhandlungsgrundlage gemacht und zugleich zur Grundlage eines Gesprächs gemacht. Ein Urteil über die Bücher wird nicht gefällt. Das wäre wohl auch schon aufgrund der direkten Gesprächsbeteiligung des Autors heikel. Urteilsfindung und Urteilsfähigkeit spielen keine Rolle mehr, sie werden bei Express! aber durch ein Fazit der Redaktion ersetzt. Ohne ein ordnendes Machtwort scheint es nicht zu gehen. Wenn die Urteilsfindung in der Lyrikkritik sonst vor dem Verfassen der eigenen Kritik lag, bedeutete das zugleich, dass die Kritik nicht mehr alle Gründe offen legen musste, die zu einer bestimmten Entscheidung geführt haben (wie das häufig gefordert wird). Vielmehr bot sie Platz, auch die Folgen dieser Beurteilung zu bedenken. Diese Dimension fällt im Gespräch von Express! bislang weg. Das Gespräch von Express! ist in seiner sekundären Mündlichkeit daher ebenfalls nicht mit dem traditionellen Kritikerstreit zu verwechseln. Der besteht darin, das post-hoc gefällte Urteil im Abgleich mit anderen Urteilen zu schärfen, abzuwägen und gegebenenfalls zu revidieren. Wohin die Verlagerung in das ad-hoc stattdessen führt: Zu einer ausufernden Länge der Beiträge (die erste Express!-Ausgabe hat knapp 50 Druckseiten umfasst), zu einem Mäandern der Argumentation und der Gesprächsführung, zur einer ständigen Selbstvergewisserung der Kritiker und des Autors, die ihr Beobachtungen und Einschätzungen revidieren, aber dennoch ihre Position behaupten müssen und zu einer spezifischen Emotionalität der Debatte. Diskussionen im digitalen Raum haben, weil die Distanz zwischen Fühlen, Schreiben, Publizieren nur einen Klick entfernt und damit beinahe aufgehoben ist, und weil der digitale Raum sich bis zum äußersten Grad der Intimität verästelt (das hat in meinem Schlafzimmer noch nie jemand zu mir gesagt), eine starke Neigung zur Affektstufe Pathos: Hoher Ton, heftige Empfindung, enorme Fallhöhe. Von allen drei sind die Diskussionen auf Express! durchzogen. Express! forciert zugleich die Personalisierung und Psychologisierung der Lyrikkritik. Das Schreiben in der 1. Person Singular kommt zurück, als wäre das „wir“, das im Feuilleton gepflegt worden ist, nur ein Manierismus gewesen.[61] Zunehmende Personalisierung der Diskussion, macht umgekehrt aber auch wieder Strategien der Distanzierung notwendig. Die Lyrikkritik auf Fixpoetry und bei Express! oszilliert zwischen beiden Polen.[62]

Lyrikkritik lesen, bedeutet in diesem Fall auch, sich durch einen Reigen gut gepflegter Freund- und Feindschaften arbeiten zu müssen mit allen Formen psychologischer Zuschreibungen. Nepotismus und eine unterschwellig stets vorhandene „Logik des Verdachts“ waren wesentliche Vorwürfe, die in der jüngsten Lyrikdebatte diskutiert wurden.[63] Das liegt aber nicht nur an den persönlichen Verstrickungen und Bekanntschaften, die in einer relativ kleinen Szene unumgänglich scheinen. Der Philosoph Boris Groys hat vielmehr darauf hingewiesen, dass im Zuge der Digitalen Medien ein „submedialer Raum“ entstanden sei, indem ein Verdacht gegenüber jeglichen Medien und ihren Praktiken konstitutiv sei. Während sich bei Institutionen wie den großen Tageszeitungen Verdacht („Lügenpresse“) und das Wissen um die Exklusivität, die Praxis der Ablehnung von Artikeln die Waage halte, stünden Internetportale strukturell unausweichlich im Verdacht, von Geisterstimmen, persönlichen Interessen und willkürlichen Entscheidungen durchsetzt zu sein. Die „Logik des Verdachts“ ist demnach ein strukturelles Problem, das durch ein Format wie Express! je nach Sichtweise verstärkt oder zur Grundlage einer neuen Kritikform erhoben wird. In diese mediale Formation fügt sich auch der am Gespräch beteiligte Autor ein. Ein Format wie Express! macht sich das öffentliche Interesse an der Person des Autors strukturell zu eigen. Es inszeniert den scheinbar authentischen Einblick in das Arbeiten eines Autors. Geschrieben wird ja meist sogar an dem PC, auf dem auch die literarischen Arbeiten entstehen.[64] Der Autor inszeniert sich im Zuge dieser Kritik einerseits als ungeheuer nah, bleibt andererseits für seine Leser dennoch (hinter der Schriftlichkeit) verborgen. Schreibt der literarische Autor mit Hilfe dieser Kommentare in einer anderen Form seine Literatur oder gar seine Autobiographie kreativ weiter? Dieses Neujustieren einer Auto(r)fiktion,[65] bei welcher die Autorfigur in die außerliterarische Lyrikkritik einzieht, wäre anhand eines Formats wie Express! erst noch auszuloten.[66] Vor allem wäre zu fragen, in welcher Weise sich dadurch Position und Arbeit der Lyrikkritik verändern.

Die Lyrikkritik ist im deutschsprachigen Raum in einer besonderen Situation. Sie kann sich – wie die Lyrik selbst – an einem zunehmenden Zuspruch erfreuen. Die Frage nach dem vermeintlichen Niedergang stellt sich in dieser Situation nicht. Vielmehr die Frage nach den Möglichkeiten, die Lyrikkritik im Wechselspiel von digitalen und analogen Formaten neu zu gestalten. Das allerdings funktioniert erst nach der Aufgabe einer vermeintlichen Gegnerschaft und wohl auch erst auf der Grundlage einer exakten Reflexion, der eigenen Bedingungen und Potentiale. Der deutschsprachigen Lyrik und der Lyrikkritik wurde immer wieder angesichts der aufstrebenden siebten, achten und neunten Künste nachgesagt, ihre großen Zeiten seien vorbei. Aber irgendwann geht es ihr so, wie dem Wartenden in Ernst Jandls Gedicht „fünfter sein“ (es muss ja nicht unbedingt beim Arzt sein): Tür auf, einer raus, einer rein. Nächster sein. Vergessen wir nicht die Lyrikkritik.

Christian Metz, 03.11.2016

Christian Metz forscht als Feodor-Lynen Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung an der Cornell University (USA). Neben seiner literaturwissenschaftlichen Arbeit schreibt er regelmäßig als Literaturkritiker für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“.

Anmerkungen:

[1] Auch der jüngste Band zur Literaturkritik kommt ohne einen Blick auf die Lyrikkritik aus, während z.B. „Kinderliteraturkritik“ und „Laienliteraturkritik“ bedacht werden, vgl. Heinrich Kaulen/Christina Gansel (Hrsg.): Literaturkritik heute. Tendenzen – Traditionen – Vermittlung, Göttingen 2015.

[2] Der Begriff „Prekariat“ leitet sich seinerseits vom Adjektiv „prekär“ ab. Das wiederum zog um 1810 aus dem Französischen (precaire) in den deutschen Sprachraum ein und leitet sich vom lateinischen „prekari“ ab, was so viel wie unsicher, widerruflich heißt. Im römischen Recht handelte es sich hierbei um ein Gut, das leihweise verwendet werden durfte, allerdings jederzeit zurückgefordert werden konnte.

[3] Jede Krise bringt ihre eigene zeitgemäße Rhetorik hervor. Marcel Reich-Ranicki sprach noch von der „Misere der Literaturkritik“. Es folgte die Rede vom „Niedergang“, jetzt die vom „Prekären“.

[4] Tristan Maquardt: Zur prekären Lage der Lyrikkritik (zuletzt abgerufen am 27.8.2016).

[5] So schon Walter Fabian Schmid: Kommt erst mal selbst aus den Seilen. Eine Kritik an Lyrikern zur Literaturkritik. Zu den Funktionen (Selektion, Unterhaltung, Information, Orientierung, Didaktische-Vermittlung etc.) vgl. Thomas Anz: Theorie und Praxis der Literaturkritik heute, in: Ders. u. Rainer Baasner (Hrsg.): Literaturkritik. Geschichte, Theorie und Praxis, München 2007, S. 194-236, hier S. 198.

[6] Das quantitative Argument, dass Kritik in ihrer Anzahl mit ihrem Gegenstand „mithalten“ müsse, wirkt angesichts ihrer Selektionsfunktion fragwürdig. Die Kritik hat zwar eine Orientierungsfunktion, aber anders als eine Landkarte keine exakte Abbildfunktion.

[7] Welche fatale Folge diese Maßstabsverschiebung und das Bild des „Hinterhinkens“ haben, sieht man, wenn man das Bild in sein Gegenteil wendet: Wäre die Situation als besser zu bewerten, wenn die Kritik ihrem Gegenstand vorauseilen würde?

[8] Mit dieser neuen Trennung wird die Streitlinie eingeebnet, die in den bisherigen Debatten zwischen der Literaturkritik im Print einerseits und der Kritik im TV andererseits gezogen wurde. TV und Print stehen jetzt gemeinsam auf der Seite der „traditionellen Medien“. Diese Neuformierung stellt keine unverrückbare Tatsache dar, sondern nur eine neue, als zeitgemäß empfundene Sondierung des Feldes. Solche Oppositionen lassen sich ihrerseits erneut auflösen.

[9] Marquardts negative Bilanz fügt sich in die Behauptung ein, die feuilletonistische Literaturkritik insgesamt befinde sich in einem schlechten Zustand. Diesen Eindruck vertaten zuletzt prominent und folgenreich, da sie jeweils heftig geführte Debatten auslösten, der Verleger Jörg Sundermeier und die Publizisten Ekkehard Knörer und Wolfram Schütte. Dazu später mehr.

[10] Die Rede von der Dauerkrise der Literaturkritik stellt auch Wolfgang Albrecht in Frage: „Vor allem jedoch älteren Befunden zur Krisenhaftigkeit der Kritik fehlt es an sachlicher Begründung und analytischer Durchdringung.“ (Wolfgang Albrecht: Literaturkritik, S. 15f.)

[11] Jörg Sundermeier argumentiert, dass Thierry Chevel den rasanten Rückgang der Rezensionen seit Beginn des Jahrhunderts – so wörtlich – „nachgewiesen“ habe. Wolfram Schütte, der seinen Beitrag beim perlentaucher publiziert, nimmt die Abnahme der Kritiken gleich als gegebene Tatsache hin. Selbst bei dem wortmächtigen, an vielen Debatten beteiligten Bertram Reinecke hat sich die vermeintliche Evidenz festgesetzt. In seinem Essay Das Jahr der Lyrik in der Kritik führt er aus: „Der Spardruck der Zeitungen verführt dazu, das 'Relevante' antizipieren zu wollen. Ein Problem, das statistisch messbar ist. Laut Thierry Chervel ...“ Es folgen die bekannten Zahlen, vgl. Bertram Reinecke: Das Jahr der Lyrik in der Kritik. Parteiische Thesen, Teil 1, in: Risse (2016) 36.

[12] Wenn man überhaupt die Unterteilung der feuilletonistischen Kritik nach literarischen Gattungen sinnvoll findet – Nachteile, wie eine strukturelle Blindheit für alle Formen jenseits dieser Trias, liegen auf der Hand –, dann ist die Dramenkritik von den drei traditionellen Gattungen am schlechtesten dran. Dramentexte werden kaum einzeln publiziert und nur in Ausnahmefällen besprochen. Beachtung finden sie nur in Form ihrer jeweiligen Umsetzung als Theateraufführung. Die Dramenkritik ist tot, die Theaterkritik hat sie erstickt.

[13] Vgl. Michael Pilz: Zum Status der Rezension im deutschen Feuilleton; Michael Pilz: Zahlenspiele. Aus gegebenem Anlass: Ein abermaliges Plädoyer für die Bedeutung der Statistik bei der Erforschung von Literaturkritik. Zu beachten auch der im Folgenden unter Anm. 16 erwähnte Kommentar zu Thierry Chervels Beitrag Kritische Zahlen im perlentaucher-Redaktionsblog Im Ententeich.

[14] Michael Pilz: Zahlenspiele.

[15] Einem weiteren Argument tritt Pilz in seinen Erhebungen entgegen: Nein, die Kurzkritik hat die Langkritik keineswegs verdrängt, die Anzahl bleibt ebenfalls konstant, vgl. Pilz: Zum Status der Rezension im deutschen Feuilleton.

[16] Nachträglich gesteht Thierry Chervel einen „kleinen Denkfehler“ ein, um dann den Einwand von Michael Pilz nonchalant abzutun: „Keine Ahnung, woher die Differenzen zwischen den Zahlen des Innsbrucker Zeitungsarchivs und des Perlentauchers kommen [...]. Stoff für medienwissenschaftliche Master-Arbeiten.“ Vgl. Im Ententeich, Redaktionsblog vom 10.2.2016. Im Kommentarteil zu diesem Beitrag, der leider keine Debatte mehr auslöst, und der sich bislang nur auf zwei Einträge von Michael Pilz und eine Antwort von Chervel beschränkt, liefert Pilz durchaus eine schlüssige Antwort für die Diskrepanz: Der „perlentaucher“ hat seine „Faustregel“, nur Beiträge im Umfang von „60 bis 80 Zeitungszeilen“ auszuwerten, nicht von Anfang angewendet, sondern erst später eingeführt – was allerdings die Vergleichszahlen verfälscht. In seiner Antwort auf diesen Kommentar gibt Chervel zu, dass damit „ein Punkt“ getroffen worden sei, und er konzediert: „Es bleibt also festzuhalten, dass die Redaktionen bei schrumpfendem Umfeld die Zahl der eigentlichen Literaturrezensionen einigermaßen hochgehalten haben […].“ – Zweierlei machen diese Aussagen klar: einerseits, wie wichtig die Arbeit des „perlentauchers“ ist. Andererseits, was der „perlentaucher“ samt „Faustregel“ nicht kann: solide Statistik, auf deren Grundlage sich so weitreichende Schlussfolgerungen wie die über die Situation der Literaturkritik treffen lassen. Die Kommentare von Michael Pilz und Thierry Chervel unter dem Beitrag sind erst zu sehen, wenn man selbst auf „Kommentieren“ klickt: https://www.perlentaucher.de/blog/565_kritische_zahlen.html Kommentare heruntergeladen am 10.2.2016, zuletzt aufgerufen am 24.9.2016.

[17] Gezählt wurde die Anzahl der Besprechungstexte (nicht der rezensierten Titel), ohne Differenzierung in kürzere oder längere Rezensionen. Es sind nur Besprechungstexte im engeren Sinne erfasst, keine anderen Formen der Lyrikkritik und auch nicht Formate wie die Frankfurter Anthologie oder der Abdruck einzelner Gedichte.

[18] Eine erste Antwort: Im Jahre 2008 wird zwar die Beilage Bilder und Zeiten eingestellt. Felicitas von Lovenberg, damals gerade neue Literatur-Chefin, gelingt es aber, die Literatur-Seite zu erhalten und sie in das Blatt zu integrieren. Zugleich erscheint ab 2008 die neue Sparte Kritik in Kürze, bei der drei Rezensionen im Umfang von 40 Zeilen erscheinen. Damit schnellte die Anzahl von 34 Kritiken dieser Art 2007 auf 190 im Jahr 2008 nach oben. Nach zwei Jahren wurde die Kategorie nicht mehr obligatorisch, sondern optional eröffnet. Die Anzahl der Rezensionen ging auf ihren Ausgangswert zurück. Was dieser Anstieg sehr schön zeigt: Personen gestalten Strukturen, nicht nur andersherum. So ein Anstieg sollte allerdings nicht als „Norm“ betrachtet werden, um dann einen vermeintlichen Niedergang heraufzubeschwören.

[19] Nur weil diese Selektionsarbeit nicht für Leser (wie auch Lyriker) tranparent ist, heißt das nicht, dass die Entscheidung, was in welchem Umfang besprochen wird (und was nicht) kontingent sei. Die in jüngster Zeit immer wieder aufkommende Forderung nach Transparenz zeugt vom Vertrauensverlust gegenüber der Arbeit in den Redaktionen. Allerdings auch von einem tiefen Unverständnis gegenüber qualitativer Zeitungsarbeit. Es ist ein wesentliches Element der Arbeit in den Redaktionen, Auswahlentscheidungen sachgerecht zu treffen, und nicht etwa den Entscheidungsprozess publik zu machen (dann würde sich die Zeitung nur noch um sich selbst drehen), sondern nur das Ausgewählte, das man einer einzelnen Kritik unterzieht. Das kursierende Transparenzideal (unter Philosophen kursiert die Rede vom „Transparenzterror“), das gerne noch mit einem zweifelhaften Verständnis des „Demokratischen“ verkleistert wird, ist in diesem Fall schlicht Fehl am Platz. Vertrauen bedeutet ja gerade, das Gelingen einer Kommunikation wahrscheinlich zu machen, weil man auf die Kontrolle im Einzelfall verzichtet.

[20] Ekkehard Knörer konstatiert hingegen im Merkur anhand eines Hubert Winkels-Vortrags, dass es aktuell nur noch um die performative Vorführung des Kritisierens gehe, bei welcher die Lektüre der Literatur zur Nebensache verkommen oder vollständig abgeschafft sei. Wolfram Schütte ersehnt sich im perlentaucher ein Online-Rezensionsorgan vom Kaliber von The New York Review of Books. Zu Recht konstatiert der Literaturkritiker Lothar Müller, dass diese Diskussionen zugleich eine neue Sehnsucht nach einer urteilskräftigen, wertungssicheren Literaturkritik widerspiegeln (vgl. Lothar Müller: Salonfähig. Noch vor wenigen Jahren galt die Literaturkritik als aussterbende Art. Doch inzwischen bekommen die Leser gar nicht genug davon, in: Süddeutsche Zeitung, 16. April 2016, S. 17). Aufschlussreich ist, welche Geschichte der Literaturkritik auf diese Weise entworfen wird: In der Debatte des Jahres 2006 waren (von Hubert Winkels) noch die Gnostiker gegen die Emphatiker in Stellung gebracht wurden. Die einen lesen akribisch, während die anderen nur feiern, hieß es. Inzwischen ist die Emphase angeblich der ökonomischen Pragmatik und einer unverbindlichen, weil leeren Jubelgeste gewichen. Während der Literaturkritik-Performer (Hubert Winkels), einst der oberste Gnostiker, sich ökonomisch gut kalkuliert, das Lesen inzwischen komplett spart und jetzt als eine Art „Neu-Emphatiker“ statt der Literatur nur noch seine eigene Rede über Literatur und damit sich selbst feiert. Logische Konsequenz: Neu-Gnostiker-Sehnsucht.

[21] Es geht nicht darum, Schwierigkeiten in den Literatur-Redaktionen wegzureden. Aber die Krise zum Normalzustand zu erklären, ist unangemessen.

[22] Dazu grundlegend Renate Giacomuzzi: Deutschsprachige Literaturmagazine im Netz, Innsbruck 2011. Auf DILIMAG sind heute 174 Blogs und Portale gelistet, die sich thematisch der Literatur verschrieben haben. Zur Etablierung der Forschung vgl. Renate Giacomuzzi u. Elisabeth Sporer: DILIMAG – ein Projekt geht online. Erfahrungsbericht zu Auswahl und Archivierung von digitalen Literaturmagazinen, in: Renate Giacomuzzi, Stefan Neuhaus u. Christiane Zintzen (Hrsg.): Digitale Vermittlung. Praxis – Forschung – Archivierung, Innsbruck 2010, S. 159-173.

[23] Die Hoffnung, eine autonome Öffentlichkeit im Internet zu schaffen, kristallisierte sich am eindrücklichsten in der Debatte um die Internetplattformen NULL, pool und Forum der 13 heraus. Dort kursierte die Vorstellung: „Daß wir uns hier eine eigene Öffentlichkeit schaffen können, vorbei an fremdgesteuerten Hierarchien. Es ist noch nicht sicher, wie sich das entwickeln wird.“ Heiner Link im Forum der 13 am 11.3.2000. Die Seite ist nicht mehr abrufbar. Wer sie nicht für sich kopiert hat, findet sie am einfachsten bei Frank Fischer wieder. Fischer konstatiert: „Die hier anhand der drei Projekte (pool, NULL, Forum der 13) beschriebene autonome Öffentlichkeit erlebte bis 2001 ihre Hochzeit, bis sich die wichtigsten Autoren und mit ihnen die Projekte aus dem Netz zurückzogen. Die bisherigen Gegenöffentlichkeitsstrategien waren letztlich auch daran gescheitert, dass sie sich an das Hauptmedium, an den Literaturbetrieb, angepasst haben.“ Frank Fischer: Der Autor als Medienjongleur. Die Inszenierung literarischer Modernität im Internet.

[24] Bei Wolfgang Albrecht, im Jahr 2001 veröffentlicht, kommen als Netzaktivitäten einzig der perlentaucher und literaturkritik.de vor, vgl. Wolfgang Albrecht: Literaturkritik, S. 26f.

[25] Vgl. Die Deutsche Nationalbibliothek.

[26] „Lyrikwissenschaft“ würde auch nicht gerade elegant klingen. Heute nennt sich die neueste Forschung zur Poesie: Lyrikologie.

[27] Michael Gratzer ist ein ausgewiesener Experte für Literatur- und vor allem Lyrikkritik, der mit einer Arbeit zu „Lyrikdebatten in der DDR von 1953–1956“ promoviert hat.

[28] Die Positionierung ist kein Zufall, sie lässt sich aus dem akademischen Hintergrund eines Großteils der neuen Lyriker*innen begründen. Eine der auffälligsten, weil klügsten Ausnahmen ist die Kritikerin und Lyrikerin Elke Engelhardt, die während der jüngsten Lyrikkritik-Debatte, als der Wunsch nach weiterer Verwissenschaftlichung der Kritik laut wurde, gleich in zwei Beiträgen betonte, dass sie „keine Kriterien professioneller Kritik“ benutze und ihr die erste „Besprechung eines Buches“ einfach so geschehen sei.

[29] Vgl. Kaffeehaussitzer, Uwe Kalkowski (1 x Trakl), buchrevier, Tobias Nazemi (1 x J. Wagner), Herbert liest, Herbert Grieshop (keine Lyrik), Literaturen, Sophie Weigand (Sparte Lyrik, drei Titel: R. Aichinger, Tschirpke, J. Wagner), lustauflesen, Jochen Kienbaum (7 internationale Titel: Tranströmer, Houellebecq, junge skandinav. Lyrik; einzige deutschsprachige Lyrik: Pinthus Anthologie Menschheitsdämmerung), masukulo, Jacqueline Masuck (keine Lyrik), sounds&books, Gérard Otremba (keine Lyrik), buchgeschwätz, Katharina Herrmann (keine Lyrik), Buzzaldrins Bücher, Mara Giese (keine Lyrik), bücherwurmloch, Mareike Fallwickl (keine Lyrik), glasperlenspiel (die berühmtesten deutschen Gedichte, sonst keine Lyrik), 54 books, Tilman Winterling (1 x Cotten), sätzeundschätze, Birgit Böllinger (keine Lyrik), novelero, Sandro Abbate (1 x Neruda), poesierausch, Juliane Noßack (eine Lyriksparte, 4 Titel: Kästner, Lyrik von jetzt 3, Berliner Gedichte, J. Engelmann).

[30] Am eindrücklichsten im buchrevier von Tobias Nazemit, der seine Lektüre von Jan Wagners Regentonnenvariationen als „Reise eines reifen Mannes zu sich selbst“ inszeniert: „Das macht ein Mann in meinem Alter nicht, einer, der mit beiden Beinen im Leben steht. Einer, der schon viel erlebt hat und dem man nichts mehr vormachen kann. So einer liest keine Gedichte“ Von dieser Station aus geht es bis: „Wie ignorant war ich eigentlich? Wie konnte ich nur meine Augen vor dieser Sprachvirtuosität verschließen? Warum nur habe ich mich selbst um diesen Literaturgenuss gebracht?“ Ein Jahr später (12.3.2016) kommt Nazemit in einem fiktiven Leserbrief an Wagner zu dem Schluss: „Das mit den Gedichten hat bei mir leider nicht geklappt. Nachdem wir damals auseinandergegangen sind, habe ich nie wieder einen Vers gelesen, weder einen reinen noch einen unrein gereimten. Ich bin halt so ein alter Prosatyp.“

[31] Erst jüngst kommen die ersten E-Book-Publikationen innerhalb der Lyrik heraus, welche die Prinzipien des Buches neu denken. Als Vorreiter versteht sich die Edition Binaer des Berliner Verlagshauses, die ihre Reihe mit Max Czelleks A.H.A.S.V.E.R. eröffnete und ihr jüngst mit Martin Piekars und Jan Kuhlbrodts Überschreibungen den vierten Band hinzufügte. Fixpoetry hat beide in ihrem neuen Format Express! besprochen.

[32] Dass sie diese Vernetzung der beiden Welten sucht, erkennt man auch daran, dass auf den einschlägigen Foren (hauptsächlich) mit Klarnamen geschrieben wird, die sich direkt mit realen Personen identifizieren lassen.

[33] Autorenhomepages, von denen man einst dachte, sie würden eine wesentliche Rolle spielen und vielleicht sogar die Verlage überflüssig machen, spielen in der Lyrikszene keine Rolle.

[34] Die Zahlen stammen von Kristian E. Kühn, einem der Herausgeber der Signaturen, die allerdings erst seit diesem Sommer ein Programm verwenden, das in Zukunft genauere Einblicke gewährend wird.

[35] Die Zahlen stammen von Julietta Fix, die mir diese Erhebungen auf Anfrage freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.

[36] Die lyrikkritische Praxis im Internet unterscheidet sich damit aber nur graduell von der in den etablierten Feuilletons. Von Lyrikkritik allein kann auch kein Freier Mitarbeit beim Rundfunk oder bei der Zeitung leben. Von daher tut sich in diesem Punkt keine Opposition auf. Und man muss ehrlich eingestehen: Literatur- und speziell Lyrikkritiker, „die ihre Tätigkeit als Hauptberuf ausüben und davon einigermaßen gut leben können“, waren seit Beginn der Lyrikkritik stets eine Ausnahme. „Die Geschichte der Literaturkritik ist nicht zuletzt eine Geschichte ständiger Klage über notorisch niedrige Honorare.“ (Thomas Anz: Literaturkritik, S. 220).

[37] Man sieht den unterschiedlichen Umgang mit der Professionalisierung sehr schön an den beiden Plattformen Fixpoetry und Signaturen. Während Julietta Fix die Professionalisierung auch auf finanzieller Ebene offenbar stark vorantreibt (bis hin zur Werbeplattform), schreibt Kristian E. Kühn von Signaturen auf Anfrage: „und wir haben uns entschlossen, erst einmal kein Geld mit Signaturen-Magazin verdienen zu wollen.“

[38] So viel zu der Empörung, dass diese Debatte in den Feuilletons der Tageszeitungen kaum Anklang fand. Umgehend stand der Ignoranzverdacht im Raum. Doch die Selbstverständigung fand zunächst exakt an den Orten statt, wo sie hingehört: auf den digitalen Plattformen. Ob diese Thematik für die breitere Öffentlichkeit interessant wäre, wäre erst noch zu fragen.

[39] Es ist kein Zufall, dass der Ruf nach Anbindung der Lyrikkritik (ausgerechnet) an die Universitäten von einem Autor ins Spiel gebracht wurde, der zugleich auch eine wissenschaftliche Karriere eingeschlagen hat. Der Vorschlag selbst wurde bereits in den frühen 1970er Jahren diskutiert, vgl. Eberhard Lämmert: Über die zukünftige Rolle der Literaturkritik, in: Olaf Schwencke (Hrsg.): Kritik der Literaturkritik, Stuttgart u.a. 1973, S. 109-124. Die Forderung ist auch durch das Rezensionsorgan literaturkritik.de (100 Rezensionen, zwischen 800.000 und 900.000 Aufrufe pro Monat) und dessen Kooperationen mit den Universitäten Rostock und Duisburg-Essen (sowie den Bemühungen, dort Literaturkritisches Schreiben zu unterrichten) längst eingelöst.

[40] Auszug aus einem schriftlichen Interview, das ich mit Michael Gratz geführt habe.

[41] Diese Sätze sind eine Überschreibung von Jan Kuhlbrodts einschlägiger Einschätzung: „Wahrscheinlich gab es noch nie so viel Lyrikkritik wie heute, auch wenn sich das nur bedingt in den großen Medien spiegelt. Das Internet ist voll davon, und es gibt eine Menge unabhängiger Literaturzeitschriften. Und wahrscheinlich wurde auch noch nie so viel Lyrik produziert. Wenn wir mehr Qualität wollen, sollten wir eine Streitkultur entwickeln, das Planschbecken verlassen.“

[42] Es ist derzeit nicht zu erkennen, dass sich die Anforderungen an die Lyrikkritik durch das Hinzukommen des Digitalen grundlegend verändernd hätten. Die Lyrikkritik nimmt weiterhin dieselben Funktionen wahr wie bisher. Sie selektiert, ordnet urteilt einerseits. Folgt also einem aufklärerischen Programm. Und sie nimmt dialogisch auf, begibt sich in Gespräche, fördert transportiert auf eine Metaebene und in eine andere Sprache, folgt also einem romantischen Programm. In Nuancen dürfte sich das Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten von Fall zu Fall verschieben,

[43] Vgl. hierzu Marc Reichwein: Sehnsucht nach Relevanz. Der digitale Literaturbetrieb und die Folgen.

[44] Dieses Denkmuster zieht sich als roter Faden durch die Lyrikkritik im Netz. In der jüngsten Debatte merkt schließlich sogar Guido Graf, einer der Dozenten an der Universität Hildesheim, an: „Signaturen, Fixpoetry, Lyrikzeitung und immer wieder Facebook: Das sind die Orte, an denen debattiert wird. In den Feuilletons der Tageszeitungen, auf deren Online-Plattformen oder im Radio dazu kein Wort. Auch eine kundige Lyrik-Leserin wie Marie-Luise Knott verliert in ihrer Online-Kolumne beim Perlentaucher kein Wort über die aktuelle Debatte. Berührungslos ziehen die Dichter und ihre wechselseitigen Selbstbeobachtungen ihre Kreise.“ Kurioserweise formuliert Graf diese Position in der Sendung Büchermarkt im Deutschlandfunk. Es handelt sich um einen der prominentesten Orte der Kritik im deutschsprachigen Feuilleton.

[45] Erinnert sei nur an den Streit zwischen pool und der damals erstmals erschienen Zeitschrift Literaturen. Während die Zeitschrift den Autoren von pool ihre literarische Autorschaft absprach, konterte Kracht mit der Behauptung, er habe sicherheitshalber die Domain „literaturen.de“ gekauft, damit Sigrid Löffler sie nicht erhalte. Das eine Urteil hat sich erledigt, der Bluff um die Domain ebenfalls. pool gibt es längst nicht mehr, Literaturen (als selbständige Zeitschrift) aber auch nicht.