Kapitel

9 | |

| |

A. Schadenersatzrecht

– Allgemeiner Teil A. Schadenersatzrecht

– Allgemeiner Teil |

| |

| |

B. Die

Gefährdungshaftung |

| |

| |

1. Verschuldens-

und Nichtverschuldenshaftungen | |

Neben der Verschuldenshaftung

kennt unsere (Privat)Rechtsordnung – als zweite große Gruppe von

Haftungstatbeständen – auch Nichtverschuldenshaftungen; sie verzichtet

dann grundsätzlich auf das Kriterium des Verschuldens als Haftungsvoraussetzung.

Aber auch die Rechtswidrigkeit entfällt dabei als Haftungsvoraussetzung,

denn der „gefährliche Betrieb” und eine daraus erfolgende Schädigung

wird nicht rechtswidrig zugefügt. – Der Begriff „Nichtverschuldenshaftung” umfasst

als Oberbegriff alle Haftungsarten außer der Verschuldenshaftung.

Hierher gehören: | |

Unter Gefährdungshaftung /

strict liability wird jede Haftung für eine typische – idR technische –

Betriebsgefahr verstanden; zB die im EKHG zusammengefassten Betriebsgefahren

für Eisenbahnen und Kraftfahrzeuge oder die Haftung für Flugzeuge,

Rohrleitungen und Atomkraftwerke; vgl nunmehr AtomHG 1999, BGBl

I 170/1998. Aber auch das Berg(bau)recht und das Wasserrecht sind

hier zu erwähnen; vgl → Neue

privatrechtliche Gefährdungshaftungen,

Folie: Entwicklung der Gefährdungshaftung, S. 356. Die Haftung für

Bergschäden ist bspw in den §§ 160 ff MinroG 1999 geregelt. Nach

§ 161 MinroG haftet für den Ersatz von Bergschäden grundsätzlich

der Bergbauberechtigte. | Gefährdungshaftung

/ strict liability |

Die Gefährdungshaftung fragt nur nach der Verursachung

des Schadens, nicht nach subjektivem oder objektivem Verschulden

oder einer Sorgfaltswidrigkeit. Darin liegt sowohl eine Entlastung des

Gerichts, wie eine gewisse Besserstellung Geschädigter, zumal diese

keinen Verschuldensbeweis führen müssen. | |

Manch interessante Überlegung zu Gefährdungs-

und Verschuldenshaftungen findet sich in Publikationen, die der Economic

Analysis of (Accident) Law verpflichtet sind. | |

Von Erfolgs- oder Kausalhaftung

wird dann gesprochen, wenn schlicht für einen geschaffenen / eingetretenen

– kausal zu vertretenden – Erfolg einzustehen ist, und zwar ohne

Verschulden als Zurechnungsvoraussetzung, und ohne Zusammenhang

mit einer typischen Betriebsgefahr. Eine solche Kausal- oder Erfolgshaftung

statuiert das ABGB bspw für den Schuldner- und Gläubigerverzug,

die Gewährleistung und den Irrtum. | Erfolgs-

oder

Kausalhaftung |

Historisch-frühe Haftungen waren Erfolgshaftungen.

Zur Entwicklung von der frühen Erfolgs- zur Verschuldenshaftung

im alten Griechenland: Barta, „Graeca non leguntur”? – Zum Ursprung

des europäischen Rechtsdenkens im antiken Griechenland (in Vorbereitung:

2005). | |

Daneben wird als weitere

Gruppe die sog Eingriffshaftung unterschieden,

worunter eine Haftung trotz rechtmäßiger Inanspruchnahme fremder

Güter verstanden wird. Wie die Gefährdungshaftung, hat auch dieser

Haftungstypus keine generelle (gesetzliche) Regelung erfahren. | |

| |

Als vierte Gruppe

ist schließlich die sog Billigkeitshaftung, auch

Prinzip der sozialen Schadenstragung (§ 1310 ABGB, § 2 D[N]HG) genannt,

zu erwähnen → KAPITEL 10: Der

sogenannte Billigkeitsersatz des § 1310 ABGB. – Die Begründung des Ersatzes nach § 1310

ABGB, der auf K. A. v. Martini zurückgeht, war aber eine andere,

scheint aber mittlerweile in Vergessenheit geraten zu sein; vgl

Entwurf Martini III 13 § 46: | |

„ … weil jedoch der Schadenersatz auf das

[vom Vernunftrechtsdenken angenommene] Vertheidigungsrecht … sich gründet.” | |

In der Folge wird

näher auf die Gefährdungshaftung eingegangen. Zu den Argumenten

für eine Gefährdungshaftung → Was

spricht für eine Gefährdungshaftung? –

Schon das ABGB kennt nicht nur den Typus der Verschuldenshaftung:

Es weicht vielmehr selbst mehrfach vom Prinzip der Verschuldenshaftung

ab – und dies in unterschiedlicher Weise. Beispiele finden sich

in den §§ 1318 und 1319 ABGB, nach mancher Ansicht auch in § 1320

ABGB (vgl jedoch → KAPITEL 10: Die

Tierhalterhaftung), ferner in den objektiven Schuldner- und

Gläubigerverzugsregeln der §§ 1333, 1334 + 1419 ABGB, dem objektiven

Einstehenmüssen für Sach- und Rechtsmängel (§§ 922 ff ABGB) oder

der Haftung für fremdes Verschulden im Rahmen der sog Gehilfenhaftung → KAPITEL 10: Die

Gehilfenhaftung.

Vgl dazu die Ausführungen am Beginn dieses Kapitels. | |

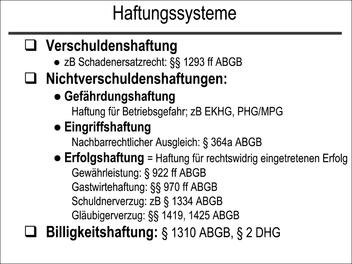

| Abbildung 9.44: Haftungssysteme |

|

2. Die moderne

Gefährdungshaftung | |

Die moderne Gefährdungshaftung ist eine

Antwort des Rechtsdenkens auf die rasante wirtschaftlich-technische

Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Die Industrielle Revolution ( → KAPITEL 1: Industrielle

Revolution)

verschärft die rechtliche Haftungsfrage drastisch durch eine Potenzierung

bisheriger gewerblicher und industrieller Gefahrenquellen; etwa

epidemischer Eisenbahnbau seit der Mitte des 19. Jhd und explosionsartige

Entwicklung von Gewerbe und Industrie mit der Folge, dass sich nicht

nur viel mehr, sondern auch viel schwerere und neue Arten von Unfällen

ereignen. Das erzwang eine neue Antwort des Rechts auf diese neuen

Gefahrenquellen und die Antwort hieß: verschuldensunabhängige (Gefährdungs)Haftung

dessen, der sich dieser Gefahren zu seinem wirtschaftlichen Vorteil

bediente; Prinzip: Guter Tropfen, böser Tropfen. | Guter

Tropfen,

böser Tropfen |

Die erste

explizite moderne Regelung einer Gefährdungshaftung trifft das Preußische

EisenbahnG 1838 für Eisenbahnen, die damit künftig – bald auch in

anderen Ländern – einer Gefährdungshaftung unterliegen. – Dieser

rechtliche Paradigmenwechsel von der Verschuldens- zur Gefährdungshaftung

war heiß umkämpft. Die Galionsfigur des privatrechtlichen Widerstands

gegen diese Neuerung war Rudolph v. Ihering; vgl sein Motto am Beginn

dieses Kapitels. | Paradigmenwechsel

von der Verschuldens- zur Gefährdungshaftung |

| |

| Markstein: Bismarcksche Arbeiter(unfall)ver-sicherung |

| Abbildung .45: Entwicklung der Gefährdungshaftung (1)-(10) |

|

Das Privatrecht und seine Wissenschaft versagte dabei, was

zur Folge hatte, dass der breite gesellschaftliche Durchbruch dieser

neuen und zukunftsträchtigen Idee nicht im Privatrecht, sondern schließlich

im (noch jungen) flexibleren öffentlichen Recht erfolgte; Bismarcksche

Arbeiterversicherung, insbesondere die gesetzliche Unfallversicherung

1884, der Österreich 1887 folgte. Es kam dabei zu einem doppelten

Paradigmenwechsel: Einerseits löste die neue Gefährdungshaftung

die herkömmliche Verschuldenshaftung im gewerblich-industriellen

Bereich (für die Beziehung Arbeitgeber – Arbeitnehmer: Arbeitsunfälle!)

zugunsten einer öffentlichrechtlichen Gefährdungshaftung ab; und

andrerseits kam es zu einer Haftungsverlagerung für diesen Bereich

vom Privatrecht ins öffentliche Recht. Damit folgte die Rechtsentwicklung

– wenn auch zögernd – der vorangegangenen technisch-industriellen

Entwicklung. Ich habe versucht diese rechtsgeschichtlich wichtige

Entwicklung nachzuzeichnen: Barta, Kausalitä im Sozialrecht (1983). | |

| |

3. Was

spricht für eine Gefährdungshaftung? | |

Der Gesetzgeber gestattet

die Nutzung / den Betrieb bestimmter Gefahrenquellen unter der Voraussetzung,

dass der, der diese Gefahrenquelle wirtschaftlich nutzt, also Vorteil

daraus zieht, auch für einen allenfalls daraus entstehenden Schaden

an Menschen oder Sachen / Vermögen aufzukommen hat; uzw selbst dann,

wenn der Schaden unverschuldet zugefügt worden sein sollte. Dies,

weil realistisch davon auszugehen ist, dass die jeweilige Betriebsgefahr

nur mehr oder weniger, nicht aber vollständig beherrscht wird; vgl

RHG, EKHG, PHG, GTG. – Zu dem bei Gefährdungshaftungen für die Schadenszurechnung

wichtigen weiten und differenzierten „Halterbegriff” iwS; § 5 EKHG → §

5 EKHG: Haftung von Betriebsunternehmer und Halter

| Betrieb

bestimmter Gefahrenquellen |

Rechtspolitische

Überlegungen zur Einführung einer Haftungsablöse durch eine weitgehende

Nichtverschuldensregelung für den Medizinbereich oder

die Umwelthaftung bei Barta,

Medizinhaftung (1995; 11 insbesondere 16) sowie: Grazer Thesen für

eine neue Medizinhaftung, in: VR 1997, 14 und in: Juridikum 1995,

Nr 5, Seite 12 [gemeinsam mit W. Hengl]) und jüngst, in: Aktuelle

Entwicklungen im Schadenersatzrecht, Vorträge bei der Richterwoche

2002/Kufstein, 101 ff. Vgl nunmehr auch meinen Gesetzesentwurf für

ein Medizinhaftungsgesetz / MedHG – Internet: http://www2.uibk.ac.at/zivilrecht/

| Medizinsektor und Umwelthaftung

warten auf eine zeitgemässe Haftungsablöse |

Die gefährliche

Tätigkeit erfolgt demnach gesetzlich „erlaubt”, sie ist also nicht

rechtswidrig. Als Nicht-Verschuldenshaftung ist auch ein Verschulden

des Betreibers der Betriebsgefahr / Gefahrenquelle keine Haftungsvoraussetzung,

wenn ein typischer Schaden eintritt. – Verschulden kann aber zur

Betriebsgefahr hinzutreten; vgl § 19 EKHG → §

19 EKHG: Anwendung der Vorschriften des bürgerlichen Rechts

| Erlaubte

Tätigkeiten sind nicht rechtswidrig |

Die vier allgemeinen Schadenersatzvoraussetzungen

(Schaden, Kausalität, Verschulden und Rechtswidrigkeit) reduzieren

sich bei der Gefährdungshaftung auf zwei: Schaden und Kausalität! | |

Die häufig schwierige Beweiserbringung (Kausalität)

durch Geschädigte im Bereich von Gefährdungshaftungen hat in der

jüngsten Vergangenheit zu gesetzlichen Beweiserleichterungen durch Verursachungsvermutungen und Auskunftsansprüche für

Geschädigte geführt. Das Modell dafür lieferten andere Länder; zB

Japan. | Beweiserleichterungen

etc |

4. Neue

privatrechtliche Gefährdungshaftungen | |

Nach dem breiten Durchbruch der Idee

der Gefährdungshaftung im Bereich des öffentlichen und zuvor schon

des Eisenbahnrechts schuf auch das Privatrecht sukzessiv

für neue Gefahrenquellen verschuldensunabhängige Haftungen nach

dem Vorbild der Eisenbahnhaftung: zB für Elektrizität oder Gas (RHG

1871), Auto, Flugzeug, Atomkraft, Rohrleitungen, Gentechnik,

wobei die Entwicklung bis heute anhält und nicht immer allein dem

Privatrecht zugeordnet werden kann. Hierher gehört auch die Produkthaftung /

PHG → KAPITEL 7: Produkthaftung

¿ PHG 1988. | Privatrecht

musste nachziehen |

|

| |

|

| |

| Abbildung .46: Entwicklung

der Gefährdungs- und Nichtverschuldenshaftung in Österreich |

|

5. Fehlende Generalklausel

für Gefährdungshaftungen | |

Das

österreichische Privatrecht kennt bis heute – wie auch das deutsche

– keinen allgemeinen Gefährdungshaftungstatbestand, keine

Gefährdungshaftungs- Generalklausel, sondern

regelt die unterschiedlichen Möglichkeiten / Formen verschuldensunabhängiger

Betriebsgefahren in jeweils eigenen Einzelgesetzen Folie: Entwicklung

der Gefährdungshaftung → Entwicklung

der Gefährdungs- und Nichtverschuldenshaftung in Österreich.

Anders als in Deutschland ergänzte der OGH aber in Einzelfällen

fehlende gesetzliche Gefährdungshaftungstatbestände im Wege der

Analogie zu bestehenden gesetzlichen Tatbeständen; sog Analogiepraxis

→ Entscheidungsbeispiele

zur Analogiepraxis Gesetzgebung

und Rspr ergänzten sich also in Österreich im Rahmen der Entstehung

der modernen Gefährdungshaftung. | |

Eine neue Möglichkeit der Analogiepraxis für

die Rspr böten – mangels Tätigwerdens des Gesetzgebers – Umweltschäden,

wie schwierige Medizinhaftungsfälle; bspw Schäden

bei telemedizinischen Eingriffen. | |

6. Entscheidungsbeispiele

zur Analogiepraxis | |

Entscheidungsbeispiele

für die Analogiepraxis des OGH, mit der neue verschuldensunabhängige Haftungen

für Betriebsgefahr (ohne gesetzliche Grundlage, vielmehr durch Richterrecht) geschaffen

wurden. Dazu → KAPITEL 11: §

7 ABGB: Die Lückenschließung. | Richterrecht |

|

Bejahend: | |

|

|

|

SZ 26/75 (1953): Sesselliftunfall

– OGH behandelt Sessellift wie eine Eisenbahn. In der Folge werden

Sessellifte ins EKHG einbezogen! Für Schlepplifte erfolgt dieser

Schritt erst 1977. Der Gesetzgeber sah sich gezwungen, die entwicklungsmäßig

vorausgeeilte Rspr „einzufangen”. | |

|

|

|

SZ

31/26 (1958): Magnesitwerk emittiert schädliche

(aber zulässige) Rauchgase, wodurch ein Zirkuszelt beschädigt wurde.

Der OGH erblickte im Magnesitwerk einen gefährlichen Betrieb und

entschädigt den Schaden. | |

|

|

|

SZ

46/36 (1973): Abbrennen eines Feuerwerks

– Abschießen von Feuerwerkskörpern / „Raketen” → KAPITEL 10: Entscheidungsbeispiele

zu den Kapiteln 9 und 10:

E-Beispiele. | |

|

|

|

OGH 20. 6. 2002, 2 Ob 142/01y, EvBl 2002/191: Auf

dem Güterweg einer Güterwegsgenossenschaft, die zu einer Landwirtschaft

und Schützhütte („D-Älpele”) führt, ereignet sich ein Rodelunfall.

Der Rodler stieß mit einem motorbetriebenen Transportschlitten zusammen,

der Proviant und Gepäck der Gäste zur Schutzhütte brachte. Der am

Knie Verletzte klagt die Halterin des Schlittens auf Schadenersatz.

Beklagter wendet ein, dass das EKHG nicht zur Anwendung komme. –

OGH: Wird ein Motorschlitten (Skidoo) auf Straßen mit öffentlichem

Verkehr verwendet, sind auf ihn die Bestimmungen des EKHG anzuwenden. OGH

nimmt aber Mitverschulden des Rodlers an. (Eingehende Prüfung der

Kfz-Voraussetzungen nach KFG.) | |

|

| |

|

Abgelehnt wurde

vom OGH eine analoge Anwendung der gesetzlichen Gefährdungshaftungsregeln

bspw in folgenden Fällen (dh hier wurde die „normale” Verschuldenshaftung

bejaht): | |

|

|

|

SZ

26/255 (1953): Motorradrennen; – SZ 44/182 (1971):

Caterpiller; | |

|

|

|

JBl

1981, 371: Steinbruch, Bauunternehmen /

Felssturz; | |

|

|

|

|EvBl

1982/129: Autodrom; | |

|

|

|

JBl

1985, 556: Sturmboot (Wiener Prater) → KAPITEL 10: Entscheidungsbeispiele

zu den Kapiteln 9 und 10:

Fälle zum Schadenersatzrecht; | |

|

|

|

JBl

1986, 525: Planierraupe; | |

|

|

|

JBl

1986, 520: Motorboot; | |

|

|

|

ZVR

1985/157 (OLG Innsbruck), ZVR 1988/7 (OGH), ZVR 1995/30 (OGH), ZVR

1997/65 (OGH) Pistenraupe; EvBl 2002/181: Baggerbetrieb. | |

|

II. Das

EKHG als Beispiel | |

In der Folge wird

als praktisch wichtigstes Beispiel einer Gefährdungshaftung das

EKHG 1959, BGBl 48 kurz vorgestellt. | |

| |

1. § 1 EKHG: Unfälle

beim Betrieb | |

„Wird

durch einen Unfall beim Betrieb einer Eisenbahn oder beim Betrieb

eines Kraftfahrzeugs ein Mensch getötet, an seinem Körper oder an

seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der

hieraus entstehende Schaden gemäß den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes

zu ersetzen.” (§ 1 EKHG) | |

Die Textierung

des § 1 EKHG schließt „reine” Vermögensschäden aus;

dazu → Vermögensschäden – Gleiches gilt für das PHG. | |

Gehaftet

wird danach für: „ Unfälle” (das sind plötzlich

[von außen her] auf den Körper oder auf Sachen einwirkende schädigende

Ereignisse) ”beim Betrieb” einer Eisenbahn oder

eines Kraftfahrzeugs. Dazu gleich mehr → §

2 Abs 2 EKHG: Haftung für Betriebsgefahr

| Unfallbegriff |

Zum

Unfallbegriff – Barta,

ZAS 1973, 170. | „beim Betrieb” |

|

SZ 27/218 (1954): Ein Unfall

beim Betrieb zweier Kfz ist auch dann anzunehmen, wenn

sie sich nicht berührt haben, das Verhalten des einen aber das des

andern beeinflusst hat. | |

|

|

|

OGH 5. 6. 2001, 2 Ob 214/01m, EvBl 2002/181:

Beim Abladen von Stahlplatten aus einem Lkw mittels einer

an einem Bagger montierten Kette wird der Lkw-Fahrer am Kopf getroffen

und schwer verletzt. Der (zur Leistung herangezogene) Haftpflichtversicherer

des Lkw will beim Beklagten (Baggerunternehmen) Regress nehmen.

– OGH verneint Anwendbarkeit des EKHG, da das Kriterium „beim Betrieb”

iSd § 1 EKHG nicht erfüllt sei. – Die analoge Anwendung der EKHG-Bestimmungen

auf den Baggerbetrieb („Analogiepraxis”) wird nicht

in Erwägung gezogen, obwohl der Fall anschaulich dokumentiert, wie

gefährlich der Baggerbetrieb auch ohne Zusammenhang mit der Fortbewegungsgeschwindigkeit

ist. Eine ähnliche Problematik besteht bei Pistenplanierungsgeräten.

Künftige Analogieschlüsse dürften nicht nur auf die Fortbewegungsgeschwindigkeit

abstellen! | |

|

Das EKHG gelangt auch zur

Anwendung, wenn bspw ein Busfahrer während der

Fahrt eine Herzattacke erleidet und dadurch einen

Unfall verursacht, wodurch Passagiere verletzt werden. – Die Halterhaftung

greift, obwohl weder den Fahrer, noch den Halter (noch einen Dritten) Verschulden

am Eintritt des Unfalls trifft. | Beispiel |

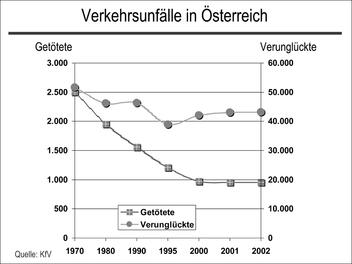

| Abbildung 9.47: Verkehrsunfälle in Österreich |

|

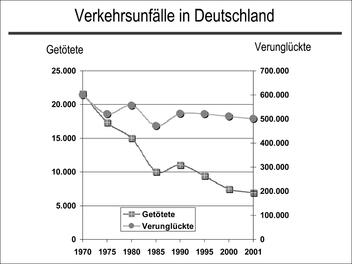

| Abbildung 9.48: Verkehrsunfälle in Deutschland |

|

2. § 2 Abs 1 EKHG:

Begriff der Eisenbahn | |

| |

| |

3. §

2 Abs 2 EKHG: Haftung für Betriebsgefahr | |

Das

EKHG regelt die Haftung für Schäden, die durch ein Kfz oder eine

Eisenbahn verursacht wurden. Es handelt sich um eine Haftung für

sog Betriebsgefahr, eine Gefährdungs- oder Nichtverschuldenshaftung.

Für Eisenbahnen haftet der Betriebsunternehmer, für Kfz der Halter. | |

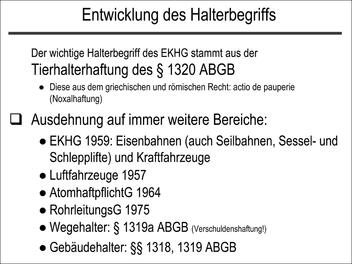

Die

(Kfz-)Halterhaftung wurde der Tierhalterhaftung des

§ 1320 ABGB nachgebildet und auf immer weitere Bereiche ausgedehnt:

Eisenbahnen ieS, Seilbahnen, Sessel- und Schlepplifte, Kraftfahr-

und Luftfahrzeuge, Atomkraftwerke, Rohrleitungen. Vgl auch die Wegehalterhaftung

des § 1319a ABGB (Verschuldenshaftung!) und die §§ 1318, 1319 ABGB

(Wohnungs- und Gebäudehalter; unterschiedliche Haftungsvoraussetzungen). | |

Der Begriff des Kraftfahrzeugs ist

iSd KFG 1967 auszulegen. – Soweit sich aus dem EKHG nichts anderes

ergibt, ist das Gesetz auf Kraftfahrzeuge nicht anzuwenden, bei

denen nach ihrer Bauart und ihrer Ausrüstung nicht dauernd gewährleistet

ist, dass mit ihnen auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille

eine Geschwindigkeit von 10 km in der Stunde überschritten werden

kann; das trifft bspw nicht zu auf bestimmte Traktoren, Mähdrescher,

Pistenfahrzeuge udglm. | Begriff

des Kraftfahrzeugs |

|

ZVR

1998/18 mwH: Das EKHG ist auf einen Rasenmähtraktor nicht

anzuwenden, weil nur Straßenfahrzeuge als Kfz angesehen werden.

Auch die Vorschrift des § 19 Abs 2 EKHG ( → §

19 EKHG: Anwendung der Vorschriften des bürgerlichen Rechts)

gilt nur für die unter den Anwendungsbereich des EKHG fallenden

Kfz. – Überschreitet ein Rasenmähtraktor die Geschwindigkeit von

10 km/h nicht, scheidet auch eine analoge Anwendung des EKHG aus.

– Auch wenn es gelegentlich vorkommt, dass durch einen Rasenmäher

– wie den hier verwendeten – Steine weggeschleudert werden, was

hier zur Verletzung eines Fußgängers führte, kann nicht gesagt werden,

dass diese Gefahr nach der Art des Betriebes regelmäßig und ganz

allgemein vorhanden ist. Es besteht auch nicht die Gefahr eines

ganz außergewöhnlichen Schadens, sodass eine Gesamtanalogie nach

§ 7 ABGB zu den Bestimmungen über die gefährlichen Betriebe überhaupt

(Gefährdungs- und Eingriffshaftungen) ausscheidet. | |

|

| |

Ein

Unfall / Schaden ist beim Betrieb eines/r Kraftfahrzeugs / Eisenbahn

eingetreten, wenn zwischen Unfall und Betrieb ein adäquater Kausalzusammenhang

/ Gefahrenzusammenhang besteht, der angenommen wird, wenn der Unfall

mit der Gefährlichkeit von Eisenbahn oder Kraftfahrzeug zusammenhängt;

Haftung für (typische) Betriebsgefahren. Zur Adäquanz → Adäquanzkonzept

| Kausalzusammenhang |

Ein

Zusammenhang mit dem Betriebsvorgang einer Eisenbahn wird von der

Rspr auch für Unfälle beim Ein- und Aussteigen angenommen. Ein Unfall

beim Betrieb wird auch dann angenommen, wenn ein Kraftfahrzeug im

Unfallzeitpunkt nicht mehr in Bewegung ist: Der OGH stellt nämlich beim

Beurteilen der Kraftfahrzeugbetriebsgefahr nicht nur auf den sog maschinentechnischen Standpunkt ab,

sondern beachtet auch verkehrstechnische Gesichtspunkte.

So gelten etwa gefährlich abgestellte Kraftfahrzeuge – zB unbeleuchtete

oder auf einem Eisenbahnübergang oder auf einem Autobahnfahrstreifen

oder beim Auftanken abgestellte, allenfalls auch Unfälle beim Be- oder

Entladen, wenn dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet werden

– als noch im Betrieb. Ebenso, wenn bspw ausgeflossenes Öl eine

Straße verschmutzt. – Auch diese „Fälle” findet das EKHG Anwendung. | Verkehrstechnische Gesichtspunkte |

| |

4. § 3 Abs 1 EKHG:

Gesetzliche Ausnahmen | |

Im Falle der Tötung oder

Verletzung eines durch eine Eisenbahn oder ein Kraftfahrzeug beförderten

Menschen ist das EKHG hinsichtlich der befördernden Eisenbahn oder

des befördernden Kraftfahrzeugs insofern nicht anzuwenden, wenn

der Verletzte zur Zeit des Unfalls entweder: | Keine

Anwendung des EKHG auf ... |

| •

zB als „blinder

Passagier” oder | |

| • „Autostopper” befördert wurde

(Näheres im Gesetz!) oder als | |

| • eine beim Betrieb tätige Person (zB

Schaffner, Lokführer, Buslenker) befördert wurde; vgl etwa ZVR 1998/9. | |

5. §

5 EKHG: Haftung von Betriebsunternehmer und Halter | |

Für den Ersatz

der im § 1 bezeichneten Schäden haftet bei der Eisenbahn der Betriebsunternehmer,

beim Kraftfahrzeug der Halter. Mehrere Betriebsunternehmer

derselben Eisenbahn und mehrere Halter desselben Kraftfahrzeugs

– zB Ehegatten – haften zur ungeteilten Hand. | |

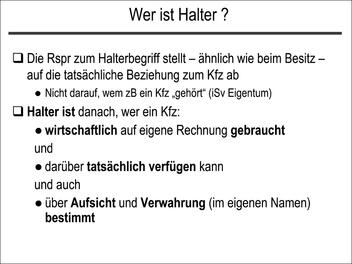

Der Halterbegriff des

EKHG trifft die Person/en, die im Unfallzeitpunkt die gefährliche

Sache zum eigenen Vorteil einsetzt/en und die Möglichkeit besitzt/en,

Gefahren abzuwenden. Auf die Eigentumsverhältnisse kommt es dabei

nicht unbedingt an! Sie bilden aber ein Indiz für die Haltereigenschaft.

– Kurz: es kommt nach der Rspr „auf das Betreiben auf eigene

Rechnung und Gefahr” an. Eine Umschreibung lautet (stRsp):

Halter ist „ ... wer ein Kraftfahrzeug für eigene Rechnung in Gebrauch

hat und die tatsächliche Verfügungsgewalt über

das Fahrzeug besitzt.” | |

Zum Halterbegriff vgl auch → . | |

| |

6. § 6 EKHG: Schwarzfahrt | |

Schwarzfahrt = Benützung

des Verkehrsmittels ohne Willen des Betriebsunternehmers / Halters. Benutzte

jemand zur Zeit des Unfalls das Verkehrsmittel (Eisenbahn oder Kraftfahrzeug)

ohne den Willen des Halters, haftet er an Stelle des Betriebsunternehmers

oder Halters für den Ersatz des Schadens. | |

Die

Rspr prüft aber die Verantwortung des Halters streng

unter dem Gesichtspunkt, ob die Schwarzfahrt schuldhaft ermöglicht

wurde. | Verantwortung des Halters wid streng geprüft |

|

Halterhaftung (und

keine Schwarzfahrt) wurde zB angenommen, als ein Betriebskollege,

der nach Hause eingeladen worden war, die kurze Abwesenheit des

Hausherren (Halters), um im Keller eine Flasche Wein zu holen, ausnützte,

um sich den Autoschlüssel vom Schlüsselbord zu holen und mit dem

Auto eine Spritzfahrt zu machen, bei der sich ein schwerer Unfall

ereignete. | |

|

|

|

Anders ZVR 1998/2: Schlüssel in

der Manteltasche wird als keine Verletzung der Sorgfaltspflicht

angesehen, wenn der Mantel bspw in der Garderobe einer Diskothek

abgegeben wurde. | |

|

| |

7. § 7 Abs 1 EKHG:

Mitverschulden | |

Hat bei der Entstehung

des Schadens durch ein Kraftfahrzeug oder eine Eisenbahn ein Verschulden des

Geschädigten mitgewirkt, ist § 1304 ABGB (Mitverschulden → Mitverschulden:

§ 1304 ABGB)

anzuwenden. | |

8. § 9 EKHG: Unabwendbares

Ereignis – Haftungsbefreiung | |

§ 9 Abs 1 EKHG

regelt die Haftungsbefreiung durch ein „unabwendbares Ereignis”. | |

Der Unfall darf dann weder: | |

| • „auf einem Fehler

in der Beschaffenheit” des Fahrzeugs | |

| • „noch auf einem Versagen der Verrichtungen der

Eisenbahn oder des Kraftfahrzeugs beruhen.” | |

Nach § 9 Abs 2 EKHG gilt ein Ereignis insbesondere

(!) dann als unabwendbar, | |

| • „wenn es auf das Verhalten

des Geschädigten [zB Selbstmörder], | |

| • eines nicht beim Betrieb tätigen Dritten [zB

Terroranschlag] | |

| • oder eines Tieres zurückzuführen

ist”, | |

| • und der Halter oder sonstige „Personen jede

[!] nach den Umständen des Falles gebotene Sorgfalt beachtet

haben ...” | |

| |

| |

|

ZVR

1998/1 (Doppelsessellift):

Der Entlastungsbeweis nach § 9 Abs 2 EKHG setzt voraus, dass die äußerste,

nach den Umständen des Falles mögliche und zumutbare, Sorgfalt eingehalten

wird. Auch die erhöhte Sorgfaltspflicht darf aber nicht überspannt

werden. | |

|

|

|

Als nicht

unabwendbar angesehen wurden: ZVR

1966/87: Verreißen eines Kfz nach einem Insektenstich ins

Auge; ZVR 1966/64: Schleudern auf

glatter Straße; SZ 49/20 = ZVR 1977/79:

Plötzliche Bewusstlosigkeit des Kfz-Lenkers: Nur

ein von außen auf das Kfz oder dessen Lenker einwirkendes Ereignis

kann ein unabwendbares sein; nicht dagegen ein Versagen des Fahrzeugs

oder des Lenkers (Rspr-Änderung). | |

|

|

|

OGH 8. 9. 2000, 2 Ob 178/99m („Der

Sprung aus dem Zug”), JBl 2001,

242: Schüler (13 und 14 Jahre) springen

aus fahrendem Zug und verletzen sich dabei schwer. Der Waggon war

ein altes Modell und hatte noch keine Türblockadeeinrichtung. –

OGH gelangt trotz Ablehnung eines „unabwendbaren Ereignisses” iSd

§ 9 EKHG zu einer gänzlichen Freistellung des Eisenbahnunternehmens

in Parallele zu Haftungsausschlüssgründen des vorsätzlichen Selbstmordes

und krass grob fahrlässiger Sorglosigkeit von Fahrgästen. | |

|

9. § 9a EKHG: Schlepplifte | |

Hinsichtlich Schleppliften ist (seit 1977)

zu unterscheiden: | Liftanlage

– Schleppspur |

| •

für die technischen

Einrichtungen (dh die Liftanlage, ausgenommen die Schleppspur)

gilt die Gefährdungshaftung des EKHG; | |

| • für die Schleppspur dagegen

gilt die allgemeine Verschuldenshaftung des ABGB! | |

Der Betriebsunternehmer

eines Schleppliftes haftet also für Schäden, die sich aus dem Zustand

der Schleppspur ergeben nur bei eigenem oder dem Verschulden seiner

Leute; mE ist die Schleppspur aber kein Weg iSd § 1319a ABGB. –

Vgl dazu Danzl, EKHG 258 (20027): „Für

die Beweislast ist hiebei – nach Apathy, EKHG Rz

3 zu § 9a – zu unterscheiden, ob der Betriebsunternehmer aus Delikt

oder wegen Verletzung einer schuldrechtlichen Sonderbeziehung haftet.

Wird jemand geschädigt, der mit dem Betriebsunternehmer in keiner

Sonderbeziehung steht, so haftet der Unternehmer zwar über § 1315

ABGB hinaus für das Verschulden seiner Leute (vgl auch § 1319a ABGB), doch

hat der Geschädigte entsprechend § 1296 ABGB das Verschulden zu

beweisen. Bei Bestehen einer schuldrechtlichen Sonderbeziehung,

insb eines Beförderungsvertrages des Verletzten mit dem Betriebsunternehmer

(…), hat sich hingegen der Betriebsunternehmer zufolge § 1298 ABGB

zu entlasten. Er haftet mithin nach §§ 1293 ff ABGB, wenn er nicht

beweisen kann, dass er und seine Gehilfen (§ 1313a ABGB) die objektiv

gebotene Sorgfalt eingehalten haben.” | Beweislast |

10. § 10 EKHG: Kein

Haftungsausschluss möglich | |

Die Verpflichtung des Betriebsunternehmers oder

Halters, für die Tötung oder Verletzung entgeltlich beförderter

Personen Ersatz zu leisten, darf im vorhinein weder ausgeschlossen

noch beschränkt werden; entgegenstehende Vereinbarungen sind nichtig.

– Die Haftungsregeln des EKHG enthalten also zwingendes Recht! | Zwingendes

Recht |

Ausgeschlossen wird dadurch nach hM jeder

Haftungsverzicht; also nicht nur einer der die Gefährdungshaftung betrifft,

sondern auch ein solcher, der die Haftung nach bürgerlichem Recht

ausschließen soll. | |

11. Mehrere Schädiger

/ Ersatzpflichtige – Rückgriff und Ausgleich zwischen ihnen: §§

8 und 11 EKHG | |

§ 8 EKHG: Schadensverursachung

durch mehrere Kraftfahrzeuge / Eisenbahnen | |

Ein Geschädigter kann seine Ansprüche grundsätzlich

gegen alle am Unfall Beteiligten [Schädiger] richten. | Abs

1: |

Mehrere Beteiligte [Schädiger]

haften (ihm) solidarisch / zur ungeteilten Hand. | Abs 2: |

Die jeweilige Haftung ist

aber für jeden Unfallbeteiligten (Schädiger) getrennt

zu beurteilen: | Individuelle Beurteilung

der Haftung |

| • Haftet

daher ein Beteiligter ohne Verschulden (Gefährdungshaftung),

ist seine Haftung durch die Höchstbeträge der §§ 15, 16 EKHG beschränkt.

Dies stellt Abs 2 klar. | |

| • Haftet ein Beteiligter für sein Verschulden,

bleibt die Haftung – wie auch sonst nach ABGB – unbeschränkt; vgl §

19 EKHG → §

19 EKHG: Anwendung der Vorschriften des bürgerlichen Rechts

| |

Beteiligt können sein: | |

| Beteiligte können sein: |

| • Halter / Betriebsunternehmer, | |

| • Lenker (Haftung nach ABGB – Verschulden ist

Voraussetzung!), | |

| • Schwarzfahrer, | |

| • Beifahrer, | |

| • Einweiser usw. | |

Für

die Anspruchsgeltendmachung gelten die allgemeinen

Grundsätze der Solidarhaftung: | Grundsätze der Solidarhaftung |

| •

Das heißt: Geschädigte

können ihre Ansprüche gegen einen oder alle haftenden

Mitschuldner geltend machen; | |

| • eine (Anspruchs)Erfüllung (ganz

oder teilweise) wirkt für alle; | |

| •

aufrechnen (§§ 1438 ff ABGB)

kann ein Mitschuldner nur mit eigenen Forderungen; es besteht jedoch

die Möglichkeit der Zession usw. | |

Für Rückgriffs-

und Ausgleichsansprüche mehrerer Haftpflichtiger untereinander gilt

nach § 11 EKHG folgendes (zB Massenkarambolage!): | Rückgriff und

Ausgleich zwischen mehreren

Schädigern |

| • Es

ist zu beachten „ ... inwieweit der Schaden vorwiegend von dem einen

oder anderen Beteiligten verschuldet” oder | |

| •

„durch

außergewöhnliche Betriebsgefahr” (§ 9 Abs 2) oder | |

| •

„überwiegende

gewöhnliche Betriebsgefahr” verursacht wurde. | |

Ein Rückgriffsanspruch setzt ferner voraus, dass der ihn

geltendmachende (solidarisch haftende) Beteiligte entweder den ganzen

Schaden oder doch mehr, als es seinem Anteil entspricht, gezahlt hat. | |

| |

| •

Vor allem der Grad des Verschuldens

| Aufteilungskriterien

sind: |

| •

Schadensverursachung

durch außergewöhnliche Betriebsgefahr; und schließlich | |

| •

überwiegende gewöhnliche Betriebsgefahr. | |

| Was ist gewöhnliche Betriebsgefahr? |

| • Beispiele

aus dem Kraftfahrzeugbereich: | |

| • Rücksichtsloses Überholen | |

| • Vorrangverletzung | |

| • überhöhte Geschwindigkeit | |

| • schlechte Reifen | |

| • Unachtsamkeit. | |

| |

Hat

zB das schuldhafte Verhalten eines Verkehrsteilnehmers eine außergewöhnliche

Betriebsgefahr eines anderen zur Folge, trägt der Fahrlässige den

ganzen Schaden. | Was ist außergewöhnliche Betriebsgefahr? |

| |

12. Gegenstand des

Ersatzes nach dem EKHG | |

Vgl

§§ 1327 iVm 1325 ABGB. | |

Im Falle der Tötung sind

zu ersetzen: | § 12 Abs 1 EKGH § 12 EKGH Tötung |

| • Kosten der versuchten

Heilung, | |

| • Kosten aus einer Vermehrung seiner Bedürfnisse, | |

| • ein angemessenes Schmerzengeld und | |

| •

die Kosten angemessener Bestattung; Anspruch

auf Ersatz der Bestattungskosten hat derjenige, der sie zu tragen

verpflichtet ist oder sie tatsächlich getragen hat. | |

| •

Stand

der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten

in einem Verhältnis, vermöge dessen er diesem kraft Gesetzes

unterhaltspflichtig war oder unterhaltspflichtig werden

konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung

das Recht auf Unterhalt entzogen worden, so hat

der Ersatzpflichtige dem Dritten insoweit Schadenersatz zu leisten,

als der Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur

Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. – Die Ersatzpflicht

tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt,

wenn auch noch nicht geboren war. Vgl § 1325 ABGB. | § 12 Abs 2 EKGH |

Zu ersetzen sind: | § 13 EKGH:

Körperverletzung |

| •

Heilungskosten | |

| •

Verdienstentgang | |

| • Vermehrung der Bedürfnisse | |

| •

angemessenes

Schmerzengeld | |

| •

angemessene Verunstaltungsentschädigung; vgl

§ 1326 ABGB. | |

|

§ 13 Z

1 (Heilungskosten): ZVR 1993/151

(Akupunktur – OLG Ibk); – ZVR 1994/22 (kosmetische Operation);

– SZ 70/220 = ZVR 1998/32 [verst Senat – Rspr-Änderung]: Ein

Verletzter hat keinen Anspruch auf den Ersatz sog fiktiver Heilungskosten,

worunter die Kosten einer möglichen künftigen Heilbehandlung zu

verstehen sind, die nicht durchgeführt wird; vgl Ch. Huber, ZVR

1998, 74; ZVR 1968/83: Die Kosten der Besuche der Eltern bei dem

verletzten Kind sind zu ersetzen. | |

|

|

|

§ 13 Z

3 (Vermehrung der Bedürfnisse): ZVR

1987/128: Die Kosten zur Deckung

vermehrter Bedürfnisse stellen einen positiven Schaden

dar. Ein solcher Schaden ist grundsätzlich subjektiv-konkret zu berechnen;

dem Geschädigten sind alle tatsächih entstandenen Kosten zu ersetzen;

– ZVR 1979/21: Kosten für die Pflege in der eigenen Wohnung können

nur dann begehrt werden, wenn sie tatsächlich anfallen; – ZVR 2001/106:

Zum Grundsatz der konkreten Schadensberechnung; – ZVR 1999/74 (OLG Ibk):

Kostenersatz für eine Begleitperson zum Antritt einer Reise nach

Sri Lanka?; – Danzl, EKHG 418 (20028): Kosten für die Anschaffung

eines Pkw’s; – Kosten eines behindertengerechten Umbaus (RZ 1984/12;

eines Aufzugs EFSlg 54.266), einer Garage (ZVR 1991/50), Einbau

eines Therapieraums für einen Querschnittgelähmten oder eines Schwimmbads

für einen beidseitig beinamputierten Jugendlichen. | |

|

|

|

§ 13 Z 5 EKHG iVm § 1326 ABGB: EFSlg 20.241: Unter

Verunstaltung iSd § 1326 ABGB ist jede wesentliche nachteilige Veränderung

der äußeren Erscheinung des Verletzten zu verstehen. Ob eine solche

vorliegt, ist nicht nach medizinischen Begriffen, sondern unter

Zugrundelegung eines ästhetischen Maßstabes nach allgemeiner Lebensanschauung

zu beurteilen. OGH 25.1.1973, 2 Ob 225/72, ZVR 1974, 52/43. | |

|

|

|

EFSlg 20.242: Bei einer Frau ist

die Möglichkeit, ihre Gesamtlage durch eine Heirat zu verbessern,

als besseres Fortkommen iSd § 1326 ABGB zu beurteilen; OGH 10.5.1973,

2 Ob 70/73, ZVR 1974, 51/42. | |

|

|

|

EFSlg 20.243: Für einen Anspruch

nach § 1326 ABGB genügt die bloße Möglichkeit einer Minderung der Heiratsaussichten.

Der Nachweis der Vereitelung einer bestimmten Heiratsaussicht ist

nicht erforderlich: OGH 10.5.1973, 2 Ob 70/73, ZVR 1974, 51/42. | |

|

Art der Ersatzleistung:

Das Gesetz bestimmt, dass bestimmte Ansprüche (zB Unterhaltsansprüche

Dritter) grundsätzlich durch eine Geldrente oder

aus wichtigen Gründen, wenn die einmalige Zahlung dem Ersatzpflichtigen

wirtschaftlich zumutbar ist, in Form einer Kapitalabfindung abzugelten

sind; § 14 Abs 3 EKHG. – Nach § 14 Abs 2 ist die Geldrente für einen

Monat vorauszuzahlen; § 1418 Satz 3 ABGB gilt sinngemäß: | |

„Stirbt der Verpflegte während dieser Zeit;

so sind dessen Erben nicht schuldig, etwas von Vorauszahlung zurückzugeben.” | |

Nach Abs 4 wird der Anspruch auf Geldrente nicht dadurch

ausgeschlossen, dass ein Dritter – zB der Ehegatte gegenüber seiner

Frau oder die Eltern gegenüber ihrem Kind – dem Ersatzberechtigten

(zB Ehegattin oder ein Kind) Unterhalt zu gewähren hat. | |

13. §§

15, 16 EKHG: Haftungshöchstbeträge | |

Das EKHG kennt für die Tötung

oder Verletzung von Menschen (§ 15) oder Sachbeschädigungen (§ 16)

Haftungshöchstbeträge. – Das EKHG begrenzt also die statuierte Gefährdungshaftung

nach oben, wodurch die Versicherbarkeit derartiger Schäden erleichtert

werden soll. | EKHG

begrenzt Gefährdungshaftung |

| |

14. § 17 EKHG: Verjährung | |

Die 3 oder 30jährige

Verjährung entspricht § 1489 ABGB. | |

15. § 18 EKHG: Anzeigepflicht | |

Der Ersatzberechtigte

verliert die im EKHG festgesetzten Ersatzansprüche, wenn er nicht

innerhalb von 3 Monaten, nachdem er von dem Schaden

und von der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, diesem

den Unfall anzeigt. Der Verlust tritt nicht ein, wenn die Anzeige

infolge eines vom Ersatzberechtigten nicht zu vertretenden Umstands

unterblieben ist – zB Krankenhausaufenthalt – oder der Ersatzpflichtige

innerhalb der bezeichneten Frist auf andere Weise von dem Schaden

Kenntnis erhalten hat. | |

16. §

19 EKHG: Anwendung der Vorschriften des bürgerlichen Rechts | |

Unberührt

bleiben nach der ausdrücklichen Anordnung von Abs 1 dieser Bestimmung

die Vorschriften des ABGB und andere Vorschriften, nach denen der

Betriebsunternehmer oder Halter für den verursachten Schaden in

weiterem Umfang als nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes haftet

oder nach denen ein anderer für den Schaden verantwortlich ist. | |

Die EKHG-Haftung als Nichtverschuldenshaftung

ist keine ausschließliche. Vielmehr konkurriert sie (sog Anspruchskonkurrenz)

mit der Verschuldenshaftung des ABGB, wenn Unfallbeteiligten (Schädigern)

auch ein Verschulden anzulasten ist. Das mag den Halter selbst,

den Lenker (soweit er nicht mit dem Halter identisch ist) oder andere

Personen betreffen. – Das ist insofern praktisch bedeutsam, weil

die Verschuldenshaftung des ABGB bei der Ersatzpflicht keine (Höchst)Grenzen kennt. | Was

bedeutet das? |

| |

Die Frage, die rechtspolitisch

heute zu stellen wäre, ist die, ob es noch zeitgemäß ist, parallel

zur Gefährdungshaftung des EKHG eine – noch dazu – der Höhe nach

unbegrenzte Verschuldenshaftung zu belassen, die schon ab leichter

Fahrlässigkeit „greift”. Denn der Großteil aller (Verkehrs)Unfälle

ist auf leichte Fahrlässigkeit zurückzuführen. Hier erscheint das

System veraltet und verbesserungsbedürftig. Wenigstens der Bereich

leichter Fahrlässigkeit wäre haftungsfrei zu stellen und damit diese

sog „Zweispurigkeit” der Haftung (= neben der verschuldensunabhängigen EKHG-Haftung

gelangt, gleichsam in „zweiter Spur”, bei gegebenem Verschulden

parallel noch die ABGB-Verschuldenshaftung zur Anwendung) zu entschärfen

oder – noch besser – zu beseitigen. | Sog

„Zweispurigkeit” der Haftung |

Nach

§ 19 EKHG ist es möglich, mit derselben Klage sowohl den Halter,

als auch den Lenker zu belangen, wenn auch nach verschiedenen Haftungsgrundlagen;

zB den Halter nach EKHG, den Lenker nach ABGB. – In der Praxis ist

diese Klage gegen den Halter und Lenker üblich. | Klage gegen Halter und Lenker |

EKHGAbs

2 ordnet an: „Auch dort, wo die Ersatzansprüche für einen durch

einen Unfall beim Betrieb einer Eisenbahn oder beim Betrieb eines

Kraftfahrzeugs verursachten Schaden nach den allgemeinen Vorschriften

des bürgerlichen Rechtes zu beurteilen sind, wie insbesondere auch

bei solchen Eisenbahnen und Kraftfahrzeugen, auf die dieses Bundesgesetz

nicht anzuwenden ist, haftet der Betriebsunternehmer und der Halter

für das Verschulden der Personen, die mit seinem Willen beim Betrieb

der Eisenbahn oder beim Betrieb des Kraftfahrzeugs tätig waren, soweit

diese Tätigkeit für den Unfall ursächlich war.“ | § 19 Abs 2 |

17. Direktansprüche

des Geschädigten gegen den Versicherer des Halters; § 22 KHVG | |

Geschädigte

haben heute gegen den Versicherer des Halters eines Kraftfahrzeugs

einen sog Direktanspruch nach § 22 KHVG 1987. Dh:

Ein Geschädigter kann unmittelbar den Versicherer und nur diesen

(allein) klagen. – Der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherer haftet

dem Geschädigten solidarisch neben dem jeweils

Ersatzpflichtigen. Hat der (Haftpflicht)Versicherer des Geschädigten

den Ersatzanspruch aber befriedigt, geht kraft § 67 VersVG (Legalzession)

der Anspruch auf ihn über, soweit er den Schaden ersetzt. § 67 VersVG

ist eine wichtige Legalzessionsnorm; vgl auch § 1358 ABGB oder §

332 ASVG. | |

| |

§ 22 Abs 1 KHVG (= KraftfahrzeughaftpflichtVersG

1987) | |

Der geschädigte Dritte kann den ihm zustehenden

Schadenersatzanpruch ... auch gegen den Versicherer geltend machen.

Der Versicherer und der ersatzpflichtige Versicherte haften als

Gesamtschuldner. | |

| |

| |

§ 67 VersVG | |

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch

gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den Versicherer

über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt.

Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend

gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen

den Dritten oder ein zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht

auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei,

als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können. | |

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers

gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen,

so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über,

wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht

hat. | |

| |

| |

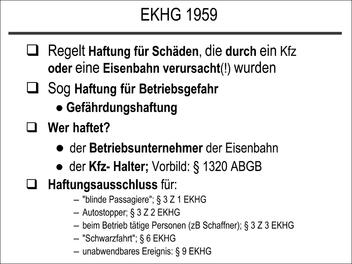

| Abbildung 9.49: EKHG 1959 |

|

| Abbildung 9.50: Entwicklung des Halterbegriffs |

|

| Abbildung 9.51: Wer ist Halter? |

|

III. Zufall

und höhere Gewalt | |

1. Was ist rechtlich

Zufall? | |

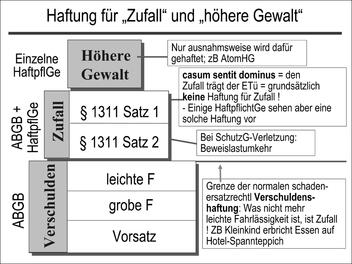

§ 1311 Satz 1 ABGB lautet: „Der

bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen Vermögen oder Person er

sich ereignet.” Das ist – wie wir bereits wissen – die Übersetzung

des römischrechtlichen Rechtssatzes: casum sentit dominus → Schadenersatz

und Zufall: § 1311 ABGB Er

besagt, dass für einen Schadenseintritt durch Zufall niemand haftet,

vielmehr der Geschädigte seinen Schaden selbst zu tragen hat. | §

1311 Satz 1 und 2 ABGB |

Auch ein auf Zufall zurückzuführender Schaden ist aber schon

nach § 1311 Satz 2 ABGB zurechnungsmäßig beachtlich, wenn „jemand: | |

| •

den Zufall durch

ein Verschulden veranlasst hat” (casus mixtus

→ );

oder | |

| •

„ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen

vor[zu]beugen sucht, übertreten” hat (sog Schutzgesetzverletzung); | |

| • „sich ohne Not in fremde Geschäfte

gemengt hat“. | |

In diesen Fällen haftet der den Zufall und dadurch den Schaden

Auslösende „für allen Nachteil, welcher außer dem nicht erfolgt

wäre.” | |

Auch dem ABGB ist die Haftung für

Zufall und höhere Gewalt nicht fremd. – Wir haben den gegliederten

Verschuldensbegriff kennengelernt. Über dem Bereich des Verschuldens

ist – in der Foliendarstellung (siehe unten) – der Begriff des Zufalls

angesiedelt, der dort beginnt, wo (ein menschliches Verhalten) nicht

mehr als Verschulden qualifiziert werden kann. Zufall kann auch durch

gehörige, also zumutbare Sorgfalt nicht mehr abgewendet werden.

– Daher die Merkformel: Was nicht mehr Verschulden

ist, genauer: Was nicht mehr als Verschulden zugerechnet werden kann,

ist Zufall. Das ist vor allem für das Schadenersatzrecht von Bedeutung;

vgl gleich unten. Im sonstigen Schuldrecht dagegen lässt das ABGB

auch ohne die Voraussetzung von Verschulden Verzug eintreten oder

gewährt Gewährleistungsansprüche. Auch Zufall ist dabei zu vertreten.

Kann ein Schuldner bspw deshalb nicht rechtzeitig leisten, weil

er krank oder witterungsbedingt – zB durch starken Schneefall –

an seiner Leistung verhindert wurde, hat er diesen Zufall zu vertreten, dh:

Verzug tritt mit den vom Gesetz festgelegten Folgen dennoch ein.

Das ABGB lässt also im Schuldrecht durchaus auch für Erfolge einstehen,

die auf Zufall zurückzuführen sein mögen; zB bei Gläubiger- und

Schuldnerverzug. Nach richtiger Auffassung rechnet die Rspr sogar

höhere Gewalt in den Fällen von Leistungsstörungen zu. Der Schuldner

gerät daher auch in Verzug, wenn er deshalb nicht rechtzeitig leistet,

weil sein Haus wegen Blitzschlags abgebrannt ist. Auf einem anderen

Blatt steht, dass vielleicht Gläubiger in solchen Fällen Nachsicht

walten lassen. | Was nicht mehr als Verschulden zugerechnet werden

kann, ist Zufall. |

Zur bis heute nicht ausdiskutierten Problematik

des objektiven oder subjektiven (Schuldner)Verzugs Barta,

in: Barta / Palme / Ingenhaeff (Hg),

Naturrecht und Privatrechtskodifikation 409 ff (1999). | |

2. Schärfere (Schadens)Haftung

nach den Haftpflichtgesetzen | |

Während das Schadenersatzrecht

des ABGB in § 1311 Satz 1 ABGB eine Haftung / Zurechnung von Zufall

grundsätzlich ausschließt, wird nach den Haftpflichtgesetzen – etwa

dem EKHG – auch für Zufall gehaftet, weil eine

effiziente Haftung für Betriebsgefahr dies erfordert. | |

Auch

das ABGB statuiert in § 1311 Satz 2 ABGB aber eine (wertungsmäßig

mit der Rechtsfigur des casus mixtus übereinstimmende) Haftung für

Zufall, wenn der Schädiger ein Schutzgesetz verletzt

hat und der Geschädigte das beweisen kann. Es kommt dann zu einer Beweislastumkehr,

weil dann eine schuldhafte Verursachung des Erfolgs vermutet wird → §

1311 Satz 2 ABGB: Schutzgesetzverletzung Der

Schädiger kann diese Rechtsvermutung aber dadurch entkräften, wenn

er beweist, dass der Schaden auch bei vorschriftsmäßigem Verhalten

eingetreten wäre; sog rechtmäßiges Alternativverhalten → Rechtmäßiges

Alternativverhalten

| |

|

GlUNF 370 (1898): Schaden in Gärtnerei

durch scheu gewordene Reitpferde eines Infanterieregiments. –

Die Klage des Gärtners gegen das Militärärar wird abgewiesen und

der Schaden des Gärtners, dessen durch das Militär verursachter

Umfang zudem unklar geblieben ist, als von ihm zu tragender Zufall behandelt. | |

|

|

|

Kleinkind erbricht nach dem

Abendessen auf den Spannteppich eines (Hotel)Bungalows.

Hotelier verlangt von Eltern Ersatz: OGH konstatiert Zufall! | |

|

3. Höhere Gewalt

(vis maior) | |

Unter

höherer Gewalt verstehen wir heute ein (Elementar)Ereignis das: | Kriterien |

| •

von außen

kommt (daher nicht: Ohnmacht oder Herzinfarkt eines Kraftfahrzeuglenkers

oder Zugführers) und | |

| •

unabwendbarist, also trotz

Beachtung aller zumutbaren Sorgfalt nicht vermieden werden kann (daher

nicht anzunehmen, wenn ein Felsblock auf ein Auto stürzt, weil das

Gestein nicht ordnungsgemäß überprüft worden war; Haftung des Straßenhalters)

und zudem | |

| •

außergewöhnlich / unvorhersehbar ist

(also nicht eine Lawine, die schon öfter an der gleichen Stelle

abging). | |

Das ABGB schließt

– wie wir gehört haben – im Schadenersatzrecht grundsätzlich neben

Zufall auch eine Haftung für höhere Gewalt aus. Manche Haftpflichtgesetze lassen

dagegen zum Teil auch für höhere Gewalt einstehen; zB § 1a Abs 3

Z 3 RHG: „ ... Herabfallen von [elektrischen] Leitungsdrähten ...”

oder § 9 AtomHG: Haftungsausschluss nur, wenn ein nukleares Ereignis

durch Krieg, Bürgerkrieg, Aufruhr etc verursacht wurde; nicht also:

Naturgewalten! – Umkehrschluss! | |

Der

in § 9 EKHG verwendete Begriff des „unabwendbaren Ereignisses” ist

nicht deckungsgleich mit dem der „höheren Gewalt”. | |

| Abbildung 9.52: Haftung für Zufall und höhere Gewalt |

|

| |

| |

| |

A. Schadenersatzrecht

– Allgemeiner Teil A. Schadenersatzrecht

– Allgemeiner Teil |

| |

| |