Kapitel 8 | |

| |

B. Eigentumsvorbehalt

und Sicherungsübereignung B. Eigentumsvorbehalt

und Sicherungsübereignung |

D. Die

Lehre vom Rechtsobjekt D. Die

Lehre vom Rechtsobjekt |

| |

C. Gutglaubenserwerb

und Doppelverkauf |

I. Gutgläubiger

Eigentumserwerb | |

1. Der Problemhintergrund

des § 367 ABGB | |

Üblicherweise

wird Eigentum derivativ, dh von einem (berechtigten) Vormann, erworben.

§ 423 ABGB spricht von „Sachen, die schon einen Eigentümer haben”.

So wird zB das Eigentumsrecht einer Käuferin unmittelbar vom Veräußerer

/ Verkäufer, der idR Eigentümer ist, abgeleitet. Dabei gilt – wie

wir schon wissen – der Grundsatz, dass niemand mehr Recht übertragen

kann, als er selbst hat: Nemo plus iuris transferre potest, quam

ipse habet. | Nemo

plus iuris transferre potest, quam ipse habet |

Damit lässt sich das Problem des Gutglaubenserwerbs

(vom Nichteigentümer) aber nicht lösen, denn es gibt Fälle, und

nur diese will § 367 ABGB regeln, dass jemand zB von einem Antiquitäten- oder

Autohändler oder auch einer Privatperson etwas kauft, und zwar im

guten Glauben, dass diese Personen Eigentümer des Kaufgegenstands

oder doch wenigstens darüber verfügungsberechtigt sind, was sich

aber nachträglich als falsch herausstellt. Der Händler verkauft

zB wissentlich gestohlene Ware und ist / wurde daher selbst gar

nicht Eigentümer! Oder eine Privatperson verkauft die ihr anvertraute

Sache, etwa das geliehene Fahrrad. – Kann in so einem Fall zB der

hehlerische Händler dennoch an gutgläubige Kunden Eigentum übertragen?

Und warum soll das so sein? | Typische

Fälle |

2. § 367 ABGB als

Ausnahme von § 366 ABGB | |

Das ABGB behandelt den Gutglaubenserwerb

des § 367 legistisch als Ausnahmefall der unmittelbar vorangehenden

Eigentumsklage des § 366 ABGB. – Es ist also kein Zufall, dass §

367 unmittelbar im Anschluss an die Eigentumsentziehungsklage des

§ 366 ABGB anschliesst. | Ausnahme

von

§ 366 ABGB |

| |

§ 367 ABGB | |

Die Eigentumsklage [gemeint ist zB die eines

Eigentümers, dem die Sache gestohlen wurde!] findet gegen den redlichen

Besitzer einer beweglichen Sache nicht statt, wenn er beweist, dass

.... In diesen Fällen wird von den redlichen Besitzern das Eigentum

erworben, und dem vorigen Eigentümer [dem zB die Sache gestohlen

wurde] steht nur gegen jene, die ihm dafür verantwortlich sind [=

zB den Dieb und seinen Hehler = Antiquitätenhändler], das Recht

der Schadloshaltung zu. | |

| |

| |

3. Einschneidende

Rechtsfolge: Verkehrsschutz | |

Die Rechtsfolge des § 367 ABGB ist

einschneidend! Der bspw bestohlene (= frühere) Eigentümer verliert

sein Eigentum (zB am gestohlenen Familienbild oder Teppich), wenn

der Erwerber (= Käufer) die gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere

auch die der Gutgläubigkeit erfüllt. – Diese harte Sanktion wird

vom Gesetz nur deshalb angeordnet, weil der Gesetzgeber den rechtsgeschäftlichen

Verkehr auf eine sichere Grundlage stellen wollte; Verkehrs-

und Vertrauensschutz. Man muss sich darauf verlassen

können, dass Eigentum erlangt wird, wenn man zB von einem Kfz-Händler,

also einem befugten „Gewerbsmann”, in gutem Glauben ein Kraftfahrzeug

oder aus einer öffentlichen Versteigerung Gegenstände erwirbt. Die

Erwartungen des Publikums dürfen trotz möglicher „Unregelmäßigkeiten”

nicht enttäuscht werden. – Nur diese wirtschaftlich orientierten rechtlichen

Verkehrsschutzüberlegungen rechtfertigen die harte und – zunächst

vielleicht – ungerecht erscheinende Rechtsfolge des Eigentumsverlustes

des früheren Eigentümers; in unserem Beispiel des Bestohlenen. | Verkehrsschutz

bewirkt ET-Verlust |

Solche Überlegungen können in der Kodifikationsgeschichte

bis zum Codex Theresianus zurückverfolgt werden. | |

Moderne Wirtschaftsordnungen

verlangen von der Rechtsordnung, dass im Interesse von Verkehrssicherheit und Vertrauensschutz stärker

auf äußere Erscheinungsformen von Rechtsverhältnissen Bedacht genommen

wird und nicht so sehr auf innere Zustände oder Vorgänge, die nicht

unmittelbar einsichtig sind. Das wird noch dadurch verstärkt, dass

der Handels- und Wirtschaftsverkehr auf rasche und verlässliche

Geschäftsabwicklung angewiesen ist. Vgl dazu die Begründung in SZ

2/14 (1920): Pferdediebstahl → Entscheidungsbeispiele

| |

4. Gesetzliche

Voraussetzungen | |

Gutgläubiger Erwerb ist aber an bestimmte gesetzliche Voraussetzungen

geknüpft. Nur die vollständige Erfüllung dieser Voraussetzungen

lässt die erwähnte harte Sanktion für den bisherigen Eigentümer

eintreten und den gutgläubigen Erwerber Eigentum auch vom Nichteigentümer erlangen. | |

Das Handelsrecht kennt

in den §§ 366 ff HGB eine vom bürgerlichen Recht etwas abweichende

Regelung des gutgläubigen Erwerbs vom Nichtberechtigten. Eine Vereinheitlichung

steht immer noch aus, sollte aber im Rahmen der Neufassung des HGB

angestrebt werden. | |

§

367 ABGB kennt drei allgemeine und drei besondere Voraussetzungen: | |

Die drei allgemeinen Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen.

Es sind folgende: | Drei „allgemeine“

Voraussetzungen |

| •

Der Erwerber muss redlich,

dh gutgläubig sein, ein Kriterium, das von der Rspr streng geprüft wird!

Vgl dazu die Beispiele in → KAPITEL 3: Redlicher

Besitz. | |

| •

Es muss sich um den Erwerb einer beweglichen (körperlichen) Sache handeln;

für Liegenschaften gilt § 367 ABGB also nicht. | |

| |

| •

Schließlich muss der

Erwerb entgeltlich erfolgt sein; § 367 ABGB: „

... gegen Entgelt.” – Gutgläubiger unentgeltlicher Erwerb (zB Schenkung

einer gestohlenen Sache) wird also nicht geschützt! Hier hat also

der Schutz des Eigentümers Vorrang. | |

| |

Dazu treten zusätzlich als besondere Voraussetzungen folgende,

wobei hier nur eine von ihnen – alternativ – vorliegen

muss. Entweder: | Alternative

„besondere“

Voraussetzungen |

| •

Erwerb der Sache „in einer öffentlichen

Versteigerung „ (1. Fall); | 1.

Fall |

Der Ersteher von Fahrnis erwirkt Eigentum mit

dem Zuschlag ohne besonderen Übergabsakt durch

das Vollstrekkungsorgan; SZ 26/281 (1953) oder SZ 58/64 (1985).

– Wie ist zu entscheiden, wenn die versteigerte Sache (eine Skulptur

des Pharao Sesostris III) als echt angekündigt wird, sich aber nachträglich

als Fälschung herausstellt? § 367 ABGB regelt nur den gutgläubigen

Eigentumserwerb; andere Rechte, etwa Schadenersatz- oder Gewährleistungsansprüche

bleiben davon unberührt und könnten daher hier zu Wandlung, Preisminderung

oder allenfalls auch Schadenersatzansprüchen führen. Nicht der Erwerbsakt

nach § 367 ABGB ist hier mangelhaft, sondern die Sache selbst. Es

liegt eine Leistungsstörung, kein Mangel in der Wurzel vor → KAPITEL 7: Mängel von Rechtsgeschäften (Folie). | |

| •

oder „von einem zu diesem Verkehre befugten

Gewerbsmann „ (2. Fall), oder | 2.

Fall |

| •

wer

die Sache „ ... von jemandem an sich gebracht hat, dem sie der Kläger

[also der bisherige Eigentümer] selbst zum Gebrauche, zur Verwahrung,

oder in was immer für einer andern Absicht anvertraut hatte”;

sog Vertrauensperson (3. Fall). | 3. Fall |

Anvertraut ist

eine Sache dann, wenn sie sich mit Willen des Eigentümers im (ausschließlichen)

Gewahrsam eines andern befindet; SZ 39/189 (1967). Das gilt selbst

dann, wenn sie dem Eigentümer betrügerisch herausgelockt wurde;

SZ 58/75 (1985) unter ausdrücklicher Ablehnung der vorangehenden

Rspr. Daran zeigt sich, dass der Verkehrsschutz sehr weit reicht!

– Geschützt ist auch der Erwerb vom Vertrauensmann des Vertrauensmanns

oder vom Erben des Vertrauensmanns; Rspr 1936/53. | Anvertraut? |

Schon

das alte deutsche Recht kannte für diesen 3. Fall das Rechtssprichwort:

„Wo Du Deinen Glauben gelassen hast [zB bei einem

untreuen Freund, der das entliehene Fahrrad idF verkauft!], musst

Du ihn suchen „; oder: ”Trau, schau, wem!” –

Der Erwerb von einer Vertrauensperson, also der 3. Fall des § 367

ABGB, gelangte erstmals in Martinis Entwurf (II 3 § 20) ins österreichische

Recht. Die ersten beiden Fälle des § 367 ABGB kennt dagegen schon der

Codex Theresianus und auch das ALR; vgl Wellspacher, Das Vertrauen

auf äußere Tatbestände im bürgerlichen Recht 168 f (1906). Der erste

Fall des § 367 ABGB hat bereits griechische Wurzeln. – Vgl auch

den Hinweis in § 1088 Satz 2 ABGB (Trödelvertrag / Verkaufsauftrag):

„In keinem Fall kann die zum Verkaufe anvertraute Sache dem Dritten,

welcher sie von dem Übernehmer redlicher Weise an sich gebracht

hat, abgefordert werden (§ 367 ABGB).” | Rechtssprichworte |

| |

| |

5. Entscheidungsbeispiele | |

|

SZ

20/182 (1938): Dauerwellenapparat –

§§ 367, 368 ABGB. – Der gutgläubige Erwerb wird durch Umstände ausgeschlossen,

die den begründeten Verdacht entstehen lassen, dass der Verkäufer

nicht Eigentümer der Sache ist, sondern selbst [zB] nur Vorbehaltskäufer

[Eigentumsvorbehalt]. – Die Versicherung des Verkäufers allein,

dass er über die Sache verfügen kann, kann guten Glauben des Erwerbers

nicht begründen. | |

Kläger = Verkäufer eines Dauerwellenapparats; | |

Beklagter = Vermieter des Friseurs. | |

Die Klägerin hatte dem im Hause des Beklagten wohnenden

Friseur gegen Ratenzahlungen einen Dauerwellenapparat unter Eigentumsvorbehalt

verkauft. Obwohl der Friseur nur einen geringen Teil des Kaufpreises

bezahlt hatte, überließ er dem Beklagten, dem er seit längerer Zeit

den (Miet)Zins schuldig war, den Apparat auf Abschlag der Zinsschuld.

Er ist deswegen strafrechtlich verurteilt worden. – Die Klägerin verlangte

vom Beklagten die Herausgabe des ihr gehörigen Apparats. Zu Recht?

Versuchen Sie die dazu nötigen Argumente zu sammeln. Welcher Fall

des § 367 ABGB ist hier zu prüfen? | |

|

|

|

JBl 1988, 313: Vorführwagen „Alfa

Romeo „; Kläger = Autokäufer (ohne Kontrolle des Typenscheins); Beklagter

= Autohändler. Wer beim Kauf eines Gebrauchtwagens nicht in den

Typenschein Einsicht nimmt, kann das Auto mangels Redlichkeit in

aller Regel nicht gutgläubig erwerben. – Der Käufer eines Neu- oder

auch Vorführwagens, der den Kaufpreis sogleich bezahlt, darf jedoch

uU vom Eigentum des Verkäufers auch ausgehen, wenn er sich den Typenschein

nicht vorlegen ließ. | |

Nach stRsp ist es Sache des Käufers eines Kraftwagens, sich

durch Einsichtnahme in den Kraftfahrzeugbrief / Typenschein von

der Rechtmäßigkeit des Besitzes seines Vorgängers zu überzeugen

( ...). An die Erkundigungspflicht des Käufers sind besonders strenge

Anforderungen dann zu stellen, wenn es sich um einen Gebrauchtwagen

handelt, weil hier Diebstähle besonders häufig vorkommen ( ...).

Immer aber ist im Einzelfall zu prüfen, ob die nach den besonderen

Umständen erforderliche Sorgfalt verletzt wurde ( ...). Auch bei

Anwendung eines strengen Maßstabs kann deshalb die Gutgläubigkeit

des Käufers eines fabriksneuen Fahrzeuges, der einem autorisierten

Händler den Kaufpreis bar bezahlt hat – auch wenn für einen Teil

des Kaufpreises ein gebrauchter PKW des Käufers an Zahlungs statt

gegeben wird – nicht allein aus dem Grunde verneint werden, weil

er sich den Typenschein nicht vorweisen ließ. Dies gilt auch für

einen vom Kraftfahrzeughändler benützten Vorführwagen. Denn bei

einem Vorführwagen handelt es sich nicht um den Gebrauchtwagen eines

Dritten, so dass bei dessen Erwerb die Rechtsgrundsätze für den

Kauf eines Neuwagens anzuwenden sind. | |

|

|

|

SZ 2/14 (1920): Pferdediebstahl –

Wer ist befugter Gewerbsmann iSd § 367 ABGB? | |

Kläger = Bestohlener Pferdeeigentümer; Beklagter = Großgrundbesitzer,

dessen Verwalter ein gestohlenes Pferd des Klägers gekauft hat. | |

Dem Kläger, einem burgenländischen Wirtschaftsbesitzer,

wurden in der Nacht vom 15. zum 16. Oktober 1918 zwei Pferde aus

dem Stall gestohlen. Am Abend des 17. und in der Früh des 18. Oktobers

1919 hatte ein bekannter Mann eines dieser Pferde dem Verwalter

des Beklagten M, eines in einer nö Gemeinde begüterten Großgrundbesitzers,

zum Kaufe angeboten und überlassen. Der Verwalter hatte diesem Mann

dafür einen Rapphengst im Werte von 5000 Kronen und einen Barbetrag

von 4500 Kronen übergeben. Dem Kläger war es nach wochenlangen Nachforschungen

gelungen, den Dieb zu verfolgen und das Pferd im Stalle des Großgrundbesitzers

zu agnoszieren. Der Verwalter war anfangs geneigt, weigerte sich

aber später, das Pferd herauszugeben. – Der Kläger begehrte mit

der Klage von M. die Ausfolgung des Pferdes oder Zahlung des Betrags

von 15.000 Kronen. – Alle 3 Instanzen gaben der Klage statt. | |

|

|

|

RdW 1985/11:

Herauslocken von Perserteppichen – Gutglaubenserwerb an

listig entlockten Sachen? Dem Eigentümer betrügerisch entlockte

Sachen sind anvertraut iSd § 367 ABGB und können daher von Dritten

gutgläubig erworben werden. – Der gute Glaube wird aber schon durch

leicht fahrlässige Unkenntnis der wahren Umstände ausgeschlossen. | |

Kläger = Teppichhändler; Beklagter = Teppichkäufer. | |

H.K. verleitete einen Angestellten des Klägers zur Ausfolgung

von Perserteppichen, indem er vorgab, er wolle sie zu Hause zur

Probe auflegen. Tatsächlich verkaufte er sie dem Beklagten zu einem

günstigen Preis. Der Kläger verlangt vom Beklagten die Herausgabe

der Teppiche. – Hier findet nicht der 2., sondern der 3. Fall des

§ 367 ABGB Anwendung. | |

|

|

|

EvBl 1999/168: Wirkung des gutgläubigen

Erwerbs bei Weiterveräußerung und Rückerwerb durch den Veräußerer.

– Der gutgläubige Erwerber verschafft durch die Übertragung der

Sache (Motorjacht) jedem Dritten Eigentum, auch

wenn diesem der Mangel im Erwerbsakt des Vormanns bekannt ist. Dies

gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Sache an den schlechtgläubigen

Veräußerer selbst zurückgelangt; hier durch ein Finanzierungsleasing

in Form eines Sale-and-lease-back-Geschäfts. (?) | |

|

II. Der

sog Doppelverkauf | |

| |

| |

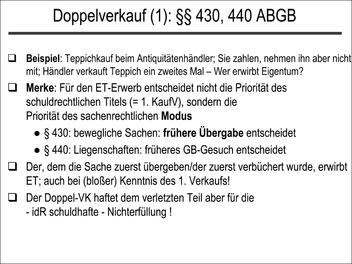

Immer wieder stellt sich

– oft im praktischen Zusammenhang mit § 367 ABGB (der aber auf den Erwerb

beweglicher Sachen beschränkt ist!) – auch die Frage des Doppelverkaufs.

Das ABGB regelt ihn getrennt für bewegliche (§ 430 ABGB) und unbewegliche

Sachen (§ 440 ABGB). | |

Es

handelt sich bei der Regelung des Doppelverkaufs auch um eine frühe

Antwort des Gesetzgebers auf die Verletzung fremder Forderungsrechte,

die auch die Rspr früh für schutzwürdig ansah; dazu Gschnitzer,

AllgT 717 ff (1992 2) und → KAPITEL 11: Verletzung

fremder Forderungsrechte:

Sittenwidrigkeit. | Verletzung fremder Forderungsrechte |

Man darf nicht meinen, Doppelverkäufe von

Liegenschaften kämen nicht vor. In Wahrheit sind sie nicht selten. | |

Sehen wir uns das häufige

Zusammenspiel von § 367 und bspw § 430 ABGB anhand eines Beispiels

an. | Zusammenspiel

von § 367 und bspw § 430 ABGB |

Schulfall: Frau A kauft bei einem Antiquitätenhändler

einen schönen alten Kelim (2 x 3 m), bezahlt auch gleich, ersucht

jedoch darum, den Teppich erst einige Tage später abholen zu können,

weil er ihr zum Tragen zu schwer sei und sie derzeit über kein Fahrzeug

verfüge. – Als Frau A zwei Tage später den Teppich abholen will,

tritt der Verkäufer verlegen von einem Fuß auf den anderen und teilt

Frau A schließlich mit, dass er den Kelim mittlerweile an eine andere

Kundschaft für ihn günstiger (zB um 250 ı teurer!) verkauft habe.

– Was kann Frau A tun? | |

Wie würden Sie entscheiden? | |

| • Ist Frau A bereits

Eigentümerin geworden? Wenn ja – wodurch? | |

| • Welche Nebenpflicht des Kaufvertrags hat der

Verkäufer verletzt? | |

| • Erwirbt der Zweitkäufer (K2) Eigentum am Kelim?

Wenn ja – wie? | |

| • Kann Frau A, wenn sie zufällig einige Tage

nach der bösen Überraschung in der Auslage eines anderen Teppichhändlers

einen ähnlichen Teppich sieht, der aber ebenfalls um 250 ı teurer

ist, als der von ihr gekaufte, diesen Mehrpreis, der dem höheren

Zweitverkäuferpreis ihres treulosen Verkäufers entspricht, verlangen

oder erhält sie nur ihren Kaufpreis zurück? – Anders gefragt: Stehen

Frau A auch Schadenersatzansprüche zu? | |

Hat der

Verkäufer (Schuldner) durch einen Doppelverkauf die Erfüllung der

geschuldeten Leistung vereitelt / unmöglich gemacht, hat er den

höheren Erlös dem Käufer als (Schaden)Ersatz herauszugeben. Am Vorliegen

von Verschulden ist idR nicht zu rütteln. Der Verkäufer wird als

unechter Geschäftsführer ( → KAPITEL 12: Unerlaubte

oder unechte GoA: § 1040 ABGB)

behandelt; § 1040 ABGB. Der Mehrerlös wird als sog stellvertretendes

Commodum bezeichnet, das auch in anderen Konstellationen von Bedeutung ist.

Diese Rechtsfigur wird ua auf § 7 ABGB gestützt. – Wir haben es

in unserem Beispiel mit einer verschuldeten nachträglichen Unmöglichkeit

iSd § 920 ABGB zu tun → KAPITEL 7: Nachträgliche

Unmöglichkeit. Zusätzlich

kommt neben § 430, der die Rechtsfolge offen lässt – wie erwähnt

– § 1040 ABGB zur Anwendung. | Stellvertretendes

Commodum |

| |

Für

den Eigentumserwerb beim Doppelverkauf entscheidet in beiden Fällen

nicht die Priorität des schuldrechtlichen Titels (= erster Kaufvertrag),

sondern die des sachenrechtlichen Modus: Bei § 430 ABGB (beweglichen

Sachen) die frühere Übergabe; bei Liegenschaften (§ 440 ABGB) kommt es

auf das frühere Ansuchen um Grundbuchseintragung an → KAPITEL 2: Arten

bücherlicher Eintragungen.

– Der, dem die Sache zuerst übergeben oder der zuerst um Verbücherung

angesucht hat, erwirbt gültiges Eigentum. Selbst bei Kenntnis des

ersten Verkaufs! „Kenntnis” meint aber nicht „Verleitung zum Vertragsbruch”.

Dazu → Doppelverkäufe

von Liegenschaften Der Doppelverkäufer haftet allerdings dem

verletzten Teil für die – idR schuldhafte – Nichterfüllung. | Eigentumserwerb

beim Doppelverkauf |

2. Doppelverkäufe

von Liegenschaften | |

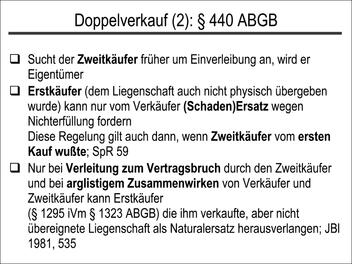

Auch Doppelverkäufe von

Liegenschaften (§ 440 ABGB) kommen immer wieder vor: Der Erstkäufer,

dem die Liegenschaft nicht physisch außerbücherlich übergeben wurde,

kann vom Verkäufer nur Schadenersatz wegen Nichterfüllung begehren,

selbst wenn der Zweitkäufer vom ersten Kauf Kenntnis hatte; SpR

59 (1873). | |

Nur

bei Verleitung zum Vertragsbruch durch den Zweitkäufer

und bei arglistigem Zusammenwirken von Verkäufer

und Zweitkäufer kann der Erstkäufer unter Heranziehung von § 1295

iVm § 1323 ABGB die ihm verkaufte, aber nicht übereignete Liegenschaft

als Naturalersatz herausverlangen; JBl 1981, 535. | Verleitung zum

Vertragsbruch |

Vgl dazu die Ausführungen (E 22 und E 23 zu §

431 ABGB) in Dittrich / Tades, MGA ABGB35 (1999).

Das folgende Zitat soll auch einen ersten Eindruck über die Darstellungsweise

einschlägiger Probleme in diesem wichtigen Nachschlagwerk vermitteln,

wobei hier auf die Kursivsetzungen im Original verzichtet wurde. | |

| |

| |

| |

| Abbildung 8.38: Doppelverkauf (1) |

|

| Abbildung 8.39: Doppelverkauf (2) |

|

III. Gutgläubiger

Pfandrechtserwerb | |

1. Gutgläubiger

Pfandrechtserwerb | |

§ 367

ABGB regelt den gutgläubigen Eigentumserwerb und bindet diesen –

der „harten” Konsequenzen wegen – an strenge Voraussetzungen. –

Gibt es auch einen gutgläubigen Pfandrechtserwerb vom Nichtberechtigten?

– Ja! Die Begründung enthält § 456 ABGB. | |

| |

§ 456 ABGB | |

Wird eine fremde bewegliche Sache ohne Einwilligung

des Eigentümers verpfändet, so hat dieser idR zwar das Recht, sie

zurückzufordern; aber in solchen Fällen, in welchen die Eigentumsklage

gegen einen redlichen Besitzer nicht statt hat (§ 367 ABGB), ist

er verbunden, entweder den redlichen Pfandinhaber schadlos zu halten,

oder das Pfand fahren zu lassen, und sich mit dem Ersatzrecht gegen

den Verpfänder zu begnügen. | |

| |

2. § 456 hat §

367 ABGB zum Vorbild | |

§ 456 ABGB

folgt tatbestandlich dem Vorbild des § 367 ABGB und ermöglicht ebenfalls

einen gutgläubigen Pfandrechtserwerb an beweglichen (!) Sachen:

zB bei Verpfändung einer fremden Sache. – Die Hypothek führt ein

reines Buchleben und existiert außerhalb des Grundbuchs nicht. | |

| |

3. Rechtsfolge

des § 456 ABGB | |

Bleiben wir bei unserem

Beispiel: C erwirbt gutgläubig Pfandrecht, nicht Eigentum! Das Eigentum (des

A) wird durch das gutgläubig entstehende Pfandrecht zwar belastet,

geht aber nicht verloren! – Was könnte aber die Folge sein, wenn

A sein Fahrrad wieder haben will? | |

| |

Zum gutgläubigen

Pfandrechtserwerb im Handelsrecht vgl § 366 HGB. Hier genügt guter

Glaube des Pfandgläubigers auf die rechtliche Verfügungsbefugnis

( Eigentum) des Pfandbestellers. – Das Handelsrecht verlangt für

den Verlust der Gutgläubigkeit auch grobe Fahrlässigkeit! | |

| |

§ 366 Abs 1 HGB | |

Veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im Betriebe

seines Handelsgewerbes eine bewegliche Sache, so wird das Eigentum

oder Pfandrecht auch dann erworben, wenn die Sache nicht dem Veräußerer

oder Verpfänder gehört, es sei denn, dass der Erwerber beim Erwerb

nicht in gutem Glauben ist. Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben,

wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit

unbekannt ist, dass die Sache dem Veräußerer oder Verpfänder

nicht gehört oder dass der Veräußerer oder der Verpfänder nicht befugt

ist, über die Sache für den Eigentümer zu verfügen. | |

| |

5. Zusammenhang

mit dem Eigentumsvorbehalt | |

Die Regeln des gutgläubigen

Pfandrechtserwerbs spielen im Zusammenhang mit dem Eigentumsvorbehalt

eine praktisch wichtige Rolle. – Lässt sich jemand Sachen verpfänden

(sei es ein Kaufmann oder ein Privater), die üblicherweise unter

Eigentumsvorbehalt verkauft werden und zieht der Pfandgläubiger

keine Erkundigungen ein (zB Urkundeneinsicht, Rechnungen, Belege, Erkundigung

beim Verkäufer), ob der Verpfändende auch tatsächlich Eigentümer

(oder nach Handelsrecht wenigstens verfügungsberechtigt) ist, handelt

er (grob) fahrlässig und erwirbt nicht gutgläubig Pfandrecht iSd

§§ 456 ABGB oder 366 HGB. „Es wird also [von der Rspr!] geradezu

eine Nachforschungspflicht statuiert.” – H. Mayrhofer, Zur neueren

Entwicklung der Kreditsicherung durch Fahrnis (1968). | |

| |

|

SZ

23/379 (1950): Verpfändung einer unter

Eigentumsvorbehalt gekauften Fräsmaschine – Leitsatz:

Wer an einer Maschine ein Pfandrecht erwirbt, ohne sich zu vergewissern,

dass der Verpfänder auch tatsächlich der Eigentümer ist, handelt

grob fahrlässig iSd § 366 HGB. Käufer der Fräsmaschine = Verpfänder;

Kläger = Verkäufer der Fräsmaschine; Beklagter = Pfandgläubiger

(dem die Maschine als Pfand übergeben wurde). Sachverhalt: Dr. H

hat die Fräsmaschine, deren Herausgabe die klagende Partei von der

beklagten Partei verlangt, von der klagenden Partei unter Eigentumsvorbehalt

gekauft und sie der beklagten Partei verpfändet. | |

|

|

|

EvBl 1965/123: Außenbordmotor –

Leitsatz: § 456 ABGB (§§ 368, 1063 ABGB; § 366 HGB): Grobe Fahrlässigkeit

des Pfandgläubigers beim Pfandrechtserwerb an Waren, die erfahrungsgemäß

unter Eigentumsvorbehalt verkauft werden. Kläger = Verkäufer des

Außenbordmotors (unter Eigentumsvorbehalt); Beklagter = Pfandgläubiger

des Käufer Adalbert K. Sachverhalt: Kläger verkaufte dem Elektrohändler Adalbert

K einen Außenbordmotor mit Tank und Standardpropeller, komplett,

samt Fernschaltung um 47.565,- S unter Eigentumsvorbehalt. Die Klägerin

lieferte den Motor am 12. Juli 1962. Der Beklagte gewährte dem Adalbert

K ein Darlehen von 100.00,- S gegen das Versprechen, ein Motorboot

samt dem hiefür anzuschaffenden Außenbordmotor als Pfand zur Sicherung

der Darlehensforderung übergeben zu erhalten. Adalbert K übergab

ungefähr 1 Monat nach Empfang des Darlehens nach Einbau des Motors

in das Boot dieses samt Motor dem Beklagten mit der Erklärung, er

sei Eigentümer des Bootes. Der Beklagte kannte die finanziellen

Verhältnisse des Adalbert K nicht und wusste nur, dass dieser ein

Haus und ein großes Geschäft besaß. Die Klägerin begehrte nunmehr

mit der Behauptung, der Beklagte sei beim Pfandrechtserwerb schlechtgläubig

gewesen, die Herausgabe des Außenbordmotors. | |

|

|

|

Ähnlich HS 4264/21 (1963): Ananasdosen –

Grob fahrlässig (§ 366 HGB!) handelt, wer den von Anfang an gegebenen

Verdacht eines Eigentumsvorbehalts nicht aufklärt. Die Behauptung

des Verpfänders allein, dass er über die Sache verfügen könne, kann

den guten Glauben des Erwerbers nicht begründen. Bei der Häufigkeit

des Eigentumsvorbehalts besteht eine Pflicht zur sorgfältigen Nachforschung.

Kläger = Verkäufer und Lieferantin der Ananasdosen (die unter Eigentumsvorbehalt

geliefert wurden); Josef H = Käufer der Ananasdosen und Pfandbesteller

+ Verpfänder. Beklagter = Speditionsgesellschaft, die an der bei ihr

eingelagerten Ware ein gesetzliches und ein vertragliches Pfandrecht

behauptete und deshalb die Herausgabe der Ware an den Masseverwalter

verweigerte; über das Vermögen des Josef H war nämlich der Konkurs

eröffnet worden. – Der Klage wurde statt gegeben. | |

|

| |

B. Eigentumsvorbehalt

und Sicherungsübereignung B. Eigentumsvorbehalt

und Sicherungsübereignung |

D. Die

Lehre vom Rechtsobjekt D. Die

Lehre vom Rechtsobjekt |

| |