Kapitel 17 | |

| |

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |

B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB |

| |

|

| |

| |

Das menschliche

Leben ist endlich. Wir alle sind mit dem Tode konfrontiert: Media in vita mortus sumus.

– Die menschliche Fortpflanzung ermöglicht es jedoch, durch das

Erzeugen von Nachkommenschaft dem Tode in gewisser Weise zu trotzen

und wenigstens an einer generativen Unsterblichkeit teilzuhaben.

Wir geben dabei, wie Platon

es so schön ausgedrückt hat, „wie eine Fackel das Leben vom einen

zum andern weiter”; Nomoi 776 b. – Das Erbrecht geht von dieser

unleugbaren Lebenstatsache aus und leistet einen Beitrag zur Todesbewältigung

für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. – Dies festzuhalten

erscheint nicht überflüssig, zumal das Zivilrecht Gefahr läuft,

ob seiner vielen Details, das Grundsätzliche aus dem Blick zu verlieren,

gleichsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. | Platons Vergleich |

Laut

Statistik sterben jährlich immer weniger Menschen. Trotz wachsender

Bevölkerungszahlen nimmt die Sterblichkeit in Österreich stark ab.

1996 starben in Österreich 80.790 Personen, das sind um 0,5 Prozent

weniger als 1995 und um 7,2 Prozent weniger als vor 10 Jahren. –

Im Gegensatz dazu stieg die Bevölkerungszahl von 1986 bis 1996 um

6,2 Prozent von 7,59 Millionen auf 8,06 Millionen Einwohner. Die

Menschen in Österreich werden älter: 1986 lag die Lebenserwartung

der Frauen bei 77,7, die der Männer bei 70,9 Jahren; 1996 waren

es 80,2 und 73,7 Jahre. Heute liegt die Lebenserwartung bei 82 (Frauen)

und etwa 77 Jahren für Männer mit weiterhin steigender Tendenz. –

Einen Beitrag zu dieser Entwicklung liefern auch die Zahlen zur

Unfallstatistik, die in den letzten 10 Jahren um 34 Prozent abnahmen;

die Mortalität nach Verkehrsunfällen ging um 37, die nach sonstigen

Unfällen um 32 Prozent zurück. | Statistik |

„Lag das durchschnittliche Sterbealter vor drei oder vier

Jahrhunderten rein rechnerisch bei etwa 25, 30 Jahren, so liegt

es heute bei rund 75. Umgangssprachlich wird dies meist so ausgedrückt,

dass sich unsere Lebenserwartung in diesem Zeitraum verdreifacht

habe. Oder anders, augenöffnender ausgedrückt: Jeder von uns hat

im Vergleich zu unseren Vorfahren drei Leben zu leben.” – Arthur

E. Imhof, „Sis Humilis!” – Die Kunst des Lebens als Grundlage für

ein besseres Sterben (1992). | |

1.

Erbrecht

und Gesellschaft | |

Das Erbrecht der §§ 531 ff ABGB dient

vornehmlich dem Vermögensübergang von Verstorbenen auf

ihre Rechtsnachfolger; üblicherweise von den Eltern auf ihre Kinder,

allenfalls Kindeskinder und – immer mehr – die Ehegatten und andere

nahestehende Personen. | Aufgabe

des Erbrechts |

Das

Erbrecht ist eingebettet in das – auch rechtliche – Spannungsverhältnis

des Generationenwechsels,

wobei Klan- und Familieneigentum ursprünglich nicht dem Erbgang

unterlagen, da diese Gruppen „unsterblich” waren. Im Laufe der Jahrtausende

ist aber das, was vererbt werden kann, immer „mehr” geworden. –

Bei Naturvölkern steht zunächst nur die Vererbung von Fahrnis im

Vordergrund, Liegenschaften spielen keine Rolle, sie stehen im Familien-,

Clan- oder Volkseigentum; zB dem griechischen Oikos oder der römischen familia. Aber sehr lange teilte auch der Großteil beweglicher

Güter das Schicksal des/r Verstorbenen und wurde mit ihm/r begraben,

verbrannt oder ins Wasser versenkt. Was dem/r Toten nicht mitgegeben

wird, gelangt aber allmählich nach gewisser Zeit zur Verteilung

an die Familienmitglieder, worin die Keimzelle des späteren Erbrechts

erblickt werden kann. – Ein altes Rechtssprichwort veranschaulicht

das: Das Gut rinnt wie das Blut. | Generationenwechsel |

Dazu und zu weiteren Entwicklungen: Thurnwald, Die menschliche

Gesellschaft, Bd V (1934). – Manches von dem, was erbrechtlich weitergereicht

wird, gehört weder in die Kategorie der entgeltlichen, noch in die

der unentgeltlichen Geschäfte, sondern in die von Gschnitzer „entdeckte”

dritte Kategorie der

entgeltfremden Leistungen;

dazu → KAPITEL 5: Einteilung

nach der Wirkung des Rechtsgeschäfts. | |

Voraussetzung der Entwicklung

des Erbrechts war es ferner, dass sich der/die Einzelne, das Individuum (eine Übersetzung

des griechischen átomos) aus seinen vielfältigen familiär-gentilizischen Verstrickungen

lösen musste, um überhaupt zum Träger subjektiver (Erb)Rechte werden

zu können. | Individuum |

Das

Erbrecht setzt zudem (Individual)Eigentum, also Privateigentum voraus.

– Wo kein Eigentum, da kein Erbrecht! Es gibt dann eben nichts zu

vererben. Zu den historischen Entwicklungsstufen des Eigentums,

dessen Entwicklung vom Erbrecht vorausgesetzt wird → KAPITEL 8: Vom

Gemeinschafts- zum Individualeigentum. | (Individual)Eigentum |

Das Erbrecht kommt

aber auch – freilich in eingeschränkter Weise – dem Wunsch der Menschen nach

Unsterblichkeit oder doch einem gewissen Überschreiten der

Grenze des Todes entgegen. – Während der Volksmund sprichwörtlich

anschaulich formuliert: „Das letzte Hemd hat keine Taschen” und damit

meint, dass man – auch wenn man noch so reich gewesen sein sollte

– in den Tod nichts mitnehmen kann, schlägt das Erbrecht dieser

Einsicht wenigstens insofern ein Schnippchen, als es zumindest ermöglicht,

das eigene Vermögen an zurückbleibende, noch lebende Personen weiterzureichen

und auf diese Weise faktisch und gedanklich in Erinnerung zu bleiben, also

weiter zu leben. Vgl dazu das diesem Kapitel vorangestellte Motto

von Egon Weiss. | Unsterblichkeit |

2. „Das Erbrecht

in weltgeschichtlicher Entwicklung” | |

Schon Eduard Gans, der tapfere Antipode Savignys, stellte in seinem

gleichnamigen Werk (I S. XXXIII von 1824) fest: | Eduard Gans |

„Das Erbrecht eines Volkes kann daher nur

begriffen werden im Zusammenhang mit dem gesamten Familienrecht.” | |

Gans geht daher idF darauf ein,

„wie sich die verschiedenen Momente des Familienverhältnisses bei

jedem Volke zum Erbrecht verhalten, als auch wie sich die Forderung

der individuellen Willkür zu dieser Berechtigung stellt.” – Das

Erbrecht deutet aber auch auf die Richtigkeit jener von anderen

Disziplinen – etwa der Soziologie oder der Alten Geschichte – vertretenen

Auffassung vom Tod als „Kultur-Generator” hin; J. Assmann, Der Tod als Thema

der Kulturtheorie

(es 2157, 2000): | Tod

als „Kultur-Generator“ |

„Der Tod oder, besser, das Wissen um unsere

Sterblichkeit ist ein Kultur-Generator ersten Ranges. Ein wichtiger

Teil unseres Handelns, und gerade der kulturell relevante teil,

Kunst, Wissenschaft, Philosophie, Wohltätigkeit, [Recht!] entspringt

[auch?] dem Unsterblichkeitstrieb,

dem Trieb, die Grenzen des Ich und der Lebenszeit zu transzendieren.” | |

Vgl auch Z. Baumann, Tod, Unsterblichkeit und andere Lebensstrategien

(Frankfurt / Main, 1994). | |

Das Erbrecht

dient also seit alters her – was nicht vergessen werden darf, auch

der Fortsetzung/dem Weiterleben der Person des/r Erblassers/in durch

Erhaltung der Familie, des Namens, des guten Rufes, der bona fama

defuncti → KAPITEL 4: Sog

postmortale Persönlichkeitsrechte. Und – was früher noch wichtiger war als

heute – dem religiösen Ahnenkult. Auch das unterstreicht die Richtigkeit

von Gschnitzers Annahme der Existenz einer eigenen Kategorie entgeltfremder

Geschäfte, neben den entgeltlichen und unentgeltlichen; dazu → KAPITEL 5: Einteilung

nach der Wirkung des Rechtsgeschäfts. | Weiterleben des Erblassers |

Das

Erbrecht betont zudem die Kontinuität dessen, was vom Erblasser

auf die Erben übertragen werden kann. Das betrifft vornehmlich private

Vermögenswerte, aber auch das (mittelalterliche) Staatsrecht bediente

sich dieses Gedankens; vgl das französische Rechtssprichwort: Le roi est mort, vive le roi! Dadurch sollte

die Kontinuität der Herrschaft und die Nachfolge in die Königswürde

– vergleichbar dem Erbgang – betont werden. Das Sprichwort wurde

von einem Herold ausgerufen, der den Tod des alten und die Thronfolge

des neuen Königs verkündete. – Das Erbrecht dient somit auch der

gesellschaftlich-rechtlichen Kontinuität. – Übrigens: Dem Wunsch

nach Unsterblichkeit und Überwindung des Todes dienen auch noch

andere Rechtseinrichtungen; man denke nur an die juristische Person

( → KAPITEL 4: Die

juristische Person ) oder den postmortalen Persönlichkeitsschutz. | Erbrecht dient auch gesellschaftlich-rechtlicher Kontinuität |

Dennoch: Die

Tatsache des Todes wird gerne geleugnet oder verdrängt. Und doch

entgeht ihm niemand. Sophokles lässt in „Elektra” die Chorführerin

sagen (Verse 1171-1174): | |

„Von einem Sterblichen stammst du, Elektra!

Bedenke es! Und sterblich war Orest! Drum klage nicht zu sehr! Uns allen

wird abgefordert, daß wir dies erleiden.” | |

Dass (bisher) nur in einem Viertel aller

Erbfälle ein Testament vorliegt, gehört wohl auch hierher; dazu gleich:

„

Rechtstatsächliches zum Erbrecht”.

– Im Gegensatz zur gesetzlichen Erbfolge setzt nämlich das Testament

eine bewusste(re) Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod voraus.

– Ob das auch heute noch gilt, wissen wir nicht. Eine Wiederholung

der Untersuchung von J. Fedynskyj wäre interessant und wichtig und

ist eigentlich überfällig. Es könnte nämlich sein, dass der Umstand,

dass es wesentlich mehr als früher zu vererben gibt, dazu geführt

hat/führt, häufiger zu testieren. | Rechtstatsächliches

zum Erbrecht |

In aller Kürze: „Rechtstatsächliches zum Erbrecht”

| |

Nach Jurij Fedynskyj |

| • Nur ein Viertel aller

Erblasser testiert

| | | •

Drei Viertel aller Erbfälle

folgen der gesetzlichen Erbfolge

| | | •

70 % aller Testamente sind eigenhändige

Testamente; § 578 ABGB | | | •

10 % aller Testamente sind ungültig,

darunter fast alle in Krankenanstalten etc errichteten | | | • Der Großteil der Testamente sind

sog Verteilungstestamente

| | | •

Drei Viertel aller Erbfälle

werden armutshalber abgetan. | |

| |

| |

| Abbildung .1: Mehr zu den Rechtstatsachen

des Erbrechts – Folien von F.J. Giesinger |

|

Die konkrete Ausgestaltung

des Erbrechts in einer Rechtsordnung gewährt demnach Einblicke nicht

nur in das Rechtssystem, sondern auch die Gesellschaftsordnung eines

Gemeinwesens, den Charakter eines Volkes. Die Pole erbrechtlicher

Positionen liegen dabei zwischen weitgehender Freiheit – repräsentiert

durch die Testierfreiheit – und starker Bindung / Einschränkung

der Verfügungen von Todes wegen; repräsentiert durch das gesetzliche

Erbrecht und insbesondere das Pflichtteilsrecht. – In der Rechtsgeschichte

sind Gesetzgeber mit diesen erbrechtlichen Steuerungsmitteln sehr

unterschiedlich umgegangen und das Erbrecht war immer wieder auch

Schauplatz ideologischer Auseinandersetzung. | Erbrecht,

Rechtssystem, GesellschaftsO |

| |

3. Zum Funktionsverlust

des Erbrechts | |

Zum Funktionsverlust des Erbrechts als Institution

und der Tendenz zu lebzeitig vorweggenommener Erbfolge: Eccher (1980).

– Bedeutung besaß und besitzt immer noch die sog

vorweggenommene

Erbfolge / successio antecipata für den bäuerlich-landwirtschaftlichen,

aber auch den gewerblich-industriellen Sektor, überhaupt den unternehmerischen

Bereich. Diese „Bereiche” wollen oder müssen die anstehenden Fragen

der Vermögens- und Unternehmensweitergabe schon zu Lebzeiten geregelt

wissen und können sie nicht erst der Zeit nach dem Tode überlassen.

Unternehmensführung braucht Kontinuität. Die Abgabe von (Entscheidungs)Macht

fällt aber vielen schwer und so wird der richtige Zeitpunkt immer

wieder versäumt. – Zu dieser Entwicklung trägt wohl auch die weiterhin

zunehmende Lebenserwartung der Menschen bei. Das rechtliche Instrument

für sinnvolle und zeitgerechte Nachfolgeregelungen ist der

Übergabsvertrag. | Successio

antecipata |

Bis zum Jahr 2010

werden in Österreich um die 50.000 Unternehmer ihre Firma an Nachfolger

übergeben; etwa der Hälfte davon fehlt ein Nachfolger aus der eigenen

Familie. Zahlreiche Unternehmen gehen jedes Jahr nur deshalb „unter”,

weil eine rechtzeitige Betriebsübergabe verabsäumt

wird. Dadurch gehen jährlich auch tausende Arbeitsplätze verloren.

– Wichtig erscheint dabei immer wieder auch die Suche nach der richtigen Rechtsform der

(rechtsgeschäftlichen) Übernahme und daneben des fortzuführenden

Unternehmens: Einerseits zB Kauf, Leibrentenvertrag, Pacht, Franchisevertrag,

Schenkung oder Erbgang; andrerseits: bspw Einzelunternehmen, GesbR,

Personengesellschaft (OHG, KG, OEG, KEG oder GmbH & Co KG) oder

GmbH. Bei der Wahl dieser Rechtsform ist zu beachten, dass für sie

eine Fixkörperschaftssteuer von 34 Prozent besteht, was bei niedrigen Gewinnen

ein Nachteil, bei hohen von Vorteil ist. Zudem hat jede GmbH jährlich

eine Mindestkörperschaftssteuer zu bezahlen; auch bei Verlusten.

Zur Bedeutung von Steuern, Abgaben und Gebühren für das Vertragsrecht → KAPITEL 5: Steuern.

– Zur

Unternehmensübernahme (§

1409 ABGB) → KAPITEL 14: Vermögens-

oder Unternehmensübernahme. |

Betriebsübergabe |

| |

Der

folgende kurze Einstieg ins Erbrecht will eine erste Bekanntschaft

mit dieser Materie vermitteln. – Die Ausgestaltung des österreichischen

Erbrechts weist aber, verglichen mit einigen unserer Nachbarstaaten,

Besonderheiten auf. Zu nennen ist hier vor allem das „Austriacum”

der gerichtlichen Einweisung ins Erbe, das sog Verlassenschaftsverfahren,

das sich von der schweizerischen oder deutschen Regelung grundlegend

unterscheidet; dazu → Einweisung

in die Erbschaft – Das Verlassenschaftsverfahren Es stammt

aus dem antiken Griechenland. | Kurzer Einstieg ins Erbrecht |

II. Definitionen

– Unterscheidungen | |

1. Erbrecht

im objektiven und im subjektiven Sinn | |

Das Erbrecht

im objektiven Sinn regelt die Nachfolge in die

privaten Rechte und Pflichten eines Verstorbenen

= ErblasserIn. Davon ist der subjektive Rechtsanspruch erbrechtlich

Berechtigter zu unterscheiden; Erbrecht im subjektiven Sinn. | |

Das hinterlassene

Vermögen eines/r Verstorbenen heißt Nachlass oder Verlassenschaft,

es wird aber auch von Erbschaft gesprochen → Der

Nachlass –

Hier werden also mehrere Begriffe synonym verwendet. | Nachlass |

Das Erbrecht zählt zum Privatrecht.

Es regelt grundsätzlich nicht das Schicksal allfälliger öffentlichrechtlicher Berechtigungen

oder Verpflichtungen nach dem Tod einer Person. Dafür ist das öffentliche

Recht zuständig; zB das Gewerberecht, das ASVG für die Hinterbliebenenrente

oder das Steuerrecht. Auch nach öffentlichem Recht sind jedoch einzelne

Rechtspositionen vererbbar. | Erbrecht und

öffentliches Recht |

Franz Gschnitzer Lesebuch 339, 439, 679 (!): Inwieweit

empfiehlt sich eine Reform des bäuerlichen Erbrechtes? – Und: Mein

letzter Wille – Entwicklung der Testamentsform: Inaugurationsrede

1946 – sowie: Formloser letzter Wille? (1969) | |

| |

Vor allem private

Rechte und (!) Pflichten: | Beispiele |

| •

ZB Rechte

und Pflichten aus Kaufverträgen gehen ebenso auf Erben über wie

Schadenersatzansprüche (aktiv und passiv; § 1337 ABGB), Gesellschaftsanteile

an einer GmbH (§ 76 GmbHG) oder – nach § 537 ABGB – das Erbrecht

selbst (Transmission) → Erleben

des Erbanfalls – Transmission

| |

| • Aber auch einzelne öffentliche Rechte und Pflichten sind

vererbbar. So sind Steuerschulden Nachlassverbindlichkeiten, wenn

sie bereits entstanden sind; andere öffentlichrechtliche Ansprüche

gehen mit dem Eigentum über; zB eine Baugenehmigung. | |

Nicht

vererblich, weil höchstpersönliche Rechte beinhaltend,

sind bspw: | Was kann nicht vererbt werden? |

| • (Aktive) Unterhaltsansprüche

und das | |

| • Vorkaufsrecht (§ 1074 ABGB); | |

| • Belastungs- oder Veräußerungsverbote (§ 364

c ABGB); | |

| • der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers; | |

| • die Rechtsstellung eines OHG-Gesellschafters

(OHG wird durch Tod aufgelöst), außer der Gesellschaftsvertrag bestimmt

anderes. | |

3. Testamentarische

und gesetzliche Erbfolge | |

Grundsätzlich kann jede Person – innerhalb

gewisser Schranken. – selbst entscheiden, wer sie beerben soll.

– Die Erbfähigkeit von Personen bestimmt aber abstrakt,

wer gesetzlich oder testamentarisch erben kann. Die konkrete privatautonome

Bestimmung dessen, wer erben soll, erfolgt entweder durch den Abschluss

eines Erbvertrags (selten) oder durch die Errichtung

eines Testaments

→ Das

Testament: §§ 552 ff ABGB –

Hat der / die Verstorbene aber zB auch nicht testamentarisch verfügt

oder ist die Verfügung ungültig, greift die gesetzliche

Erbfolge der §§ 727 ff ABGB → Die

gesetzliche Erbfolge Das

Gesetz orientiert sich dabei (vorsorglich) an der Familienerbfolge

– wie es das ebenfalls aus dem alten griechischen Rechtsdenken stammende Parentelsystem vorgeformt

hat – und sieht zudem vor, dass die nächsten Angehörigen bedacht

werden müssen; sog Pflichtteilsrecht

→ Pflichtteils-

oder Noterbrecht Das

verfolgte seit altersher weniger den Zweck eines gerechten Ausgleichs,

als den, das Familieneigentum (den griechischen Oikos, die römische

familia) zu schützen und zusammenzuhalten. | Privatautonomie

und

ihre Grenzen |

Privatautonomie (dazu grundsätzlich → KAPITEL 5: Vertragsfreiheit

und Privatautonomie)

gilt demnach auch im Erbrecht und nicht nur bei Vermögensverfügungen

zu Lebzeiten. Letztwillig kann privatautonom durch Testament (=

einseitige letztwillige Verfügung) oder Erbvertrag verfügt

werden. Man spricht in diesen Fällen auch von gewillkürter ( im

Gegensatz zu gesetzlicher) Erbfolge. Begrenzt wird erbrechtliche

Privatautonomie durch das Pflichtteilsrecht. | |

4. Bestimmung des/der

Erben – Erbfähigkeit | |

Der/die Verstorbene

(Erblasser/in) selbst oder das Gesetz bestimmen demnach die Personen

/ den Personenkreis, die/der in die Rechtsstellung Verstorbener

insbesondere ihre vermögenswerten Rechte und Pflichten nachfolgen

soll/en. | |

Dazu

erklärt § 538 ABGB, dass alle, die ein Vermögen zu erwerben berechtigt

sind, idR auch erben können; es sei denn, jemand hätte „dem Rechte

etwas zu erwerben überhaupt entsagt, oder auf eine bestimmte Erbschaft

gültig Verzicht getan”. – Die Erbfähigkeit ist demnach eine Ausformung

der allgemeinen Geschäftsfähigkeit

→ KAPITEL 4: Allgemeines

zur Geschäftsfähigkeit ¿ Altersstufen. | |

Die §§ 540 ff ABGB handeln von den „Ursachen

der [Erb]Unfähigkeit” und nennen beispielsweise: | |

| •

§ 540 ABGB:

Begehung einer (schweren) strafbaren Handlung gegen

den Erblasser; | |

| • die Verletzung von Eltern-

oder Kindespflichten; | |

| •

§ 542 ABGB: die Ausübung von Zwang zur

Erklärung des letzten Willens, betrügerische Verleitung, Hinderung an

der Erklärung oder Abänderung des letzten Willens sowie Unterdrückung

eines bereits errichteten letzten Willens. | |

|

OGH 5. 8. 1999, 1 Ob 175/99p, EvBl 2000/12:

Neffen der Erblasserin unterdrücken eines von mehreren Testamenten,

in der Hoffnung, ein älteres, für sie günstigeres Testament werde

aufgefunden. Erst als dies nicht der Fall ist, legen sie das unterdrückte

Testament vor, um ihres Erbrechts nicht völlig verlustig zu gehen.

– OGH: Nach § 542 ABGB führt jede Handlung oder Unterlassung zur Erbunwürdigkeit,

die in der Absicht geschieht, den Willen des Erblassers zu vereiteln.

Ob das Verhalten der Person, die eine letztwillige Verfügung unterdrückt,

zu dem von ihr gewünschten Erfolg geführt hat, ist unerheblich.

Am Tatbestand der Unterdrückung kann die später doch erfolgte Vorlage

der letztwilligen Verfügung jedenfalls dann nichts ändern, wenn

die Vorlage nur aus eigennützigen Motiven und nicht in innerer Umkehr

erfolgte. OGH argumentiert zur Unterstützung dieser Argumentation

mit der strafrechtlichen Regelung zum Rücktritt vom Versuch: §§

15, 16 StGB – Einheit der Rechtsordnung! | |

|

5. Erbeinsetzung

und Vermächtnis | |

Erbe oder Erbin ist jene

Person, die in die vermögenswerten, vererblichen Rechte und Pflichten des/r

ErblassersIn – aus welchem Berufungsgrund auch immer – nachfolgt;

sog Gesamtrechtsnachfolge oder Universalsukzession.

Das bedeutet Rechtserwerb am gesamten Nachlass oder doch an einer

Quote desselben durch einen einzigen Rechtsakt (uno actu). Dieser

Rechtsakt ist auch heute noch die Einantwortung, als gerichtliche

(staatliche!) Einweisung in die Erbschaft im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens → Einweisung

in die Erbschaft – Das Verlassenschaftsverfahren Erbe

oder Erbin erlangen dadurch unmittelbar „Eigentum” (iSv ausschließlicher

Rechtszuständigkeit) am Nachlass; dh, (alle) beweglichen Sachen

werden dadurch für übergeben gehalten und an Liegenschaften wird

– ausnahmsweise – ohne Verbücherung (!) Eigentum erworben; Durchbrechung

des Eintragungsgrundsatzes! Vgl auch → KAPITEL 2: Die Grundbuchsprinzipien:

Grundbuchsprinzipien – Eintragungsgrundsatz. | |

Den wichtigen Gedanken einer erbrechtlichen

Universalsukzession kannten aber wohl schon die Griechen, auf jeden Fall

die Römer. | |

Von der Erbeinsetzung und der

damit vermittelten Erbenstellung strikt zu unterscheiden ist das Vermächtnis /

Legat. Das Gesetz selbst unterscheidet in § 535 ABGB: | Erbeinsetzung

versus Vermächtnis |

„Unterschied zwischen Erbschaft und Vermächtnis.

– Wird jemandem kein solcher Erbteil, der sich auf den ganzen Nachlass

bezieht; sondern nur eine einzelne Sache, eine oder mehrere Sachen

von gewisser Gattung; eine Summe; oder ein Recht zugedacht; so heißt

das Zugedachte, obschon dessen Wert den größten Teil der Verlassenschaft ausmacht,

ein Vermächtnis (Legat), und derjenige, dem es hinterlassen worden,

ist nicht als ein Erbe, sondern nur als ein Vermächtnisnehmer (Legatar)

zu betrachten.” | |

Unter Vermächtnis wird aber nicht nur ein

bestimmter Rechtserwerb von Todes wegen verstanden, sondern auch

das, was dadurch erlangt wird, also der Gegenstand / Inhalt des

Vermächtnisses; vgl die Diktion des § 535 ABGB: „… nur eine einzelne

Sache, [etc] … „ | |

Das

Vermächtnis ist eine letztwillige Verfügung, welche nicht im Hinterlassen

eines Erbteils besteht; oder: Vermächtnis ist eine Zuwendung von

Todes wegen, die nicht Erbeinsetzung ist. § 535 ABGB hat vom römischen

Recht die scharfe Trennung in: | Vermächtnis als letztwillige Verfügung |

| •

Erbeinsetzung iSv Universalsukzession oder

Gesamtrechtsnachfolge und | |

| •

Vermächtnis iSv Singularsukzession oder

Einzelrechtsnachfolge übernommen. | |

Es kommt dabei (für diese Unterscheidung) darauf an, ob

der Erblasser dem Eingesetzten eine unmittelbare Verfügung über

den ganzen Nachlass oder doch einen Bruchteil desselben verschaffen

und ihm auch allfällige Schulden auflasten will (Erbeinsetzung)

oder ob er ihm nur einen obligatorischen Anspruch auf einzelne Nachlassstücke

oder einen Geldbetrag vermachen will; Vermächtnis. – Die §§ 647–694

ABGB handeln „Von Vermächtnissen”. Sie spielen in der Erbrechtspraxis

eine beachtliche Rolle. | |

| |

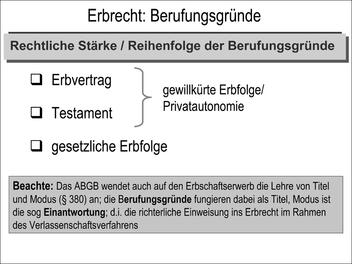

| Abbildung 17.2: Erbrecht: Berufungsgründe |

|

Vermächtnisanordnungen

werden in Erbverträgen, eigenen Vermächtnisverträgen ( → Vermächtnisverträge),

Testamenten oder sog Kodizillen ( → Kodizill),

getroffen. Ein auf gesetzlicher Anordnung beruhendes Vermächtnis

ist der sog Voraus (des überlebenden Ehegatten) → Der

sog „Voraus” –

Vermächtnistitel kann demnach ein Vertrag, ein Testament oder das

Gesetz sein. | Vermächtnisanordnungen |

Wie der Erbe

muss auch ein Legatar den Vermächtnis-Anfall erleben

und zu diesem Zeitpunkt erbfähig, also geschäftsfähig sein. | Vermächtnis-Anfall |

Anfallstag von

Vermächtnissen ist der Todestag des Erblassers (§ 684 ABGB), Zahlungstag (=Fälligkeit)

nach § 685 ABGB zB für Geld 1 Jahr danach. „Kleine Belohnungen des

Dienstgesindes, und fromme Vermächtnisse” können aber „sogleich”

gefordert werden. | |

|

Einen Sonderfall stellt das Sublegat dar,

bei dem der Erblasser dem Legatar eine Verpflichtung auferlegt; vgl OGH 25. 11. 1999, 6 Ob 244/99x, SZ 72/197 = EvBl 2000/84 (§§

649, 662, 709 f ABGB). – Die Tochter begeht Selbstmord.

Im eigenhändigen Testament vermacht sie einem Verein

ein Grundstück mit der Auflage, ihrer Mutter in einem darauf zu

errichtenden Haus ein Wohnrecht einzuräumen. Das Ansuchen des Vereins

auf Umwidmung des Grundstückes in Bauland wird abgelehnt; daraufhin

klagt die Mutter auf Herausgabe der Liegenschaft. – OGH: Der Legatar

kann auch mit einem Sublegat beschwert werden, das in der Einräumung

eines Wohnungsrechts besteht. Der Erblasser kann auch bestimmen,

dass der Legatar die vermachte Sache erst verschaffen muss; selbst

wenn dafür die Hilfe eines Dritten (hier: Gemeinde) notwendig ist.

Ist die Erfüllung der Auflage unmöglich (hier: Bau des Hauses, wegen

Nichtbewilligung der Umwidmung), ist der Beschwerte (hier: Verein)

verpflichtet, dem Auftrag möglichst nachzukommen oder dem (Sub)Legatar

den Schätzwert zu entrichten. Ist auch eine Surrogaterfüllung nicht

möglich, erhält der Belastete den Nachlass ohne Belastung, es sei

denn, er hätte die Erfüllung unredlich vereitelt. Die Klage der

Mutter auf Herausgabe der Liegenschaft bleibt also erfolglos. | |

|

Die Unterscheidung zwischen Erbeinsetzung und Vermächtnis ist

Laien fremd. Der allgemeine Sprachgebrauch unterscheidet nicht zwischen vererben und vermachen.

Daher sagt der Gebrauch der Worte „vermachen” oder „Vermächtnis”

nicht immer aus, dass wirklich (nur) an ein Vermächtnis gedacht

ist. – Die Auslegung hat zu klären, was gemeint ist; vgl das Verständnis

des § 655 ABGB als allgemeine Auslegungsregel für

Vermächtnisse. | Laien

unterscheiden nicht |

Die Unterscheidung zwischen Erbe/in und

Vermächtnisnehmer/in ist aber praktisch sehr wichtig, weil die Rechtsstellung

eine ganz verschiedene ist. | |

Ein

Vermächtnis gewährt Bedachten – wie erwähnt – grundsätzlich nur

einen schuldrechtlichen Anspruch; zunächst gegen den Nachlass, nach

Einantwortung gegen den oder die Erben: sog Damnationslegat.

Anders als ein Erbe erlangt ein Legatar daher nicht (auch nicht

durch Einantwortung!) Eigentum am vermachten Gegenstand. Er ist

nur Nachlassgläubiger des Erben. Er haftet auch nicht wie Erben

für Erbschaftsschulden. – Diese ganz andere Rechtsstellung von Vermächtnisnehmern/Legataren

lässt verstehen, warum zwischen Testament und Legat streng unterschieden werden

muss. | Damnationslegat |

ABGB und dtBGB kennen

nur das Damnationslegat: „Durch das Vermächtnis wird für den Bedachten

das Recht begründet, von den Beschwerten die Leistung des vermachten

Gegenstandes zu fordern.” (§ 2174 dtBGB) – Anders der frCC,

der dem Vindikationslegat folgt; Art 1014 § 1. | |

Vom

Damnations- ist das Vindikationslegat zu unterscheiden,

bei dem Vermächtnisnehmer mit Vermächtnisanfall nicht nur einen

obligatorischen Anspruch erwerben, sondern ausnahmsweise schon Eigentum.

Einziger Fall im österreichischen Privatrecht war bisher § 10 WEG

1975 (Ehegatten-WE), der ins WEG 2002 übernommen wurde; vgl dessen

§ 14 Abs 1 Z 1. | Vindikationslegat |

Eccher, Erbrecht 103 (2002 2),

versteht das Wohnrecht des überlebenden Gatten nach § 758 ABGB –

anders als die hA – als Vindikationslegat. Das verleiht stärkeren

Schutz, etwa gegenüber Gläubigern. – Zum gesetzlichen „Voraus” des

überlebenden Gatten → Der

sog „Voraus”

| |

6. Erleben

des Erbanfalls – Transmission | |

Das Erbrecht wirkt

erst mit dem Tod des/r Erblassers/in. Erbe/in wird jemand also nur

dann, wenn er den Erblasser überlebt. Stirbt ein potentieller Erbe vor dem/r

Erblasser/in, kann er das (noch nicht erlangte) Erbrecht auch nicht

auf seine Erben übertragen; § 536 ABGB. – Hat der Erbe den Erblasser

aber überlebt, hat er damit das Erbrecht bereits erworben und kann

es „wie andere frei vererbliche Rechte, auf seine Erben” übertragen;

und zwar auch dann, wenn er vor gerichtlicher Einantwortung sterben

sollte; § 537 ABGB: sog Transmission. | |

als

Vererbung des ErbrechtsDiese Vererbung des Erbrechts (nach Erbanfall)

wird Transmission genannt. Nach dem Tod des Erblassers kann ein

Erbe sein Erbrecht aber nicht nur (weiter)vererben, sondern auch

(weiter)veräußern; § 1278 ABGB: Erbschaftskauf → Der

Erbschaftskauf §

1278 Abs 1 ABGB spricht von einer „vom Verkäufer angetretenen oder

ihm wenigstens angefallenen Erbschaft”. – Das gesetzliche Verbot

des

§ 879 Abs 2 Z 3 ABGB betrifft nur die Veräußerung einer Erbschaft

oder eines Vermächtnisses, „die man von einer dritten Person [=

dem Erblasser] erhofft”, also „noch bei Lebzeiten” des Erblassers. | Transmission |

Vererbt wird das jeweilige Recht als Erbe/in, es mag auf

Erbvertrag, Testament oder Gesetz beruhen. – Auch die Rechtsstellung

als Vermächtnisnehmer oder Pflichtteilsberechtigter / Noterbe ( → Pflichtteils-

oder Noterbrecht )

geht auf solche Weise über. | |

Während Ersatz- und Nacherbe ( → Substitution:

Ersatz- und Nacherbschaft)

Erben des Erblassers sind, ist der Transmissar Erbeserbe,

also Erbe des Transmittenten. – Auch für die Beurteilung

der Erbunwürdigkeit und der Erbunfähigkeit ist

darauf zu achten, wer wessen Erbe ist: Ersatz- und Nacherbe müssen

zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers diesem gegenüber erbfähig

und erbwürdig sein, der Transmissar dagegen muss nur dem Transmittenten

gegenüber erbfähig und erbwürdig sein. | Transmissar

als Erbeserbe |

Unterschieden wird zwischen Transmission

ieS (= Vererbung des Erbrechts vor Abgabe der Erbserklärung

durch den Transmittenten) und Transmission iwS (=

Vererbung nach Abgabe einer positiven Erbserklärung durch den Transmittenten). | Transmission

ieS und iwS |

Zur Transmission kann es ausschließlich zwischen

Erbanfall und Einantwortung kommen; denn vor dem Tod des

Erblassers besteht noch kein Erbrecht und nach Einantwortung ist

der Nachlass des (ursprünglichen) Erblassers bereits Teil des Transmittentenvermögens. | Zeitraum

für

Transmissionen |

| |

Die vermögenswerten vererblichen

Rechte und Pflichten, die Verstorbene hinterlassen, bilden den Nachlass,

die Verlassenschaft; § 531 ABGB. Diese Rechte und Pflichten erwerben

Erbe oder Erbin aber wie schon erwähnt nicht automatisch mit dem

Tod des Erblassers (= Erbfall), sondern es bedarf dazu grundsätzlich

eines gerichtlichen Verfahrens; sog Verlassenschaftsverfahren (=

richterlich-staatliche Einweisung ins Erbe) → Einweisung

in die Erbschaft – Das Verlassenschaftsverfahren

| |

Der

Nachlass wird – zwischen dem Tod des Erblassers (Erbfall) und der

Einantwortung an den/die Erben – wie eine juristische Person behandelt

(vgl § 67 Abs 1 KO → Nachlass

als jurP:

§ 74 AußStrG); ruhender Nachlass / hereditas iacens:

römisches Recht. Damit setzt der Nachlass als neue und eigene –

wenngleich transitorische – Rechtsperson den Erblasser rechtlich

fort, ohne mit ihm identisch zu sein. Das Nachlassvermögen wird

durch diese juristische Hilfskonstruktion nicht herrenlos. | |

Da manches Verlassenschaftsverfahren länger dauert, ist

dieser rechtliche Übergangsstatus des Nachlasses von praktischer

Bedeutung; wichtig ist das etwa, wenn Gesellschaften oder Unternehmen

zur Verlassenschaft zählen. In diesem Fall ist der Nachlass bspw

Arbeitgeber sowie Gläubiger und Schuldner usw. | |

|

Mitunter ist streitig,

was in den Nachlass gehört; vgl JBl 2000, 31: Ausscheiden

einer Eigentumswohnung aus dem Nachlass durch einen verbücherungsfähigen

Schenkungsvertrag und die tatsächliche/körperliche außerbücherliche

Übergabe der Wohnung. In diesem Fall gehört das WE-Objekt auch vor Verbücherung

des Erwerbers nicht zum Nachlass. | |

|

Ein

solches Verständnis des ruhenden Nachlasses ist also nötig, weil

Erbfall (Tod des Erblassers) und (gerichtliche) Einantwortung uU

zeitlich weit auseinanderliegen. § 547 Satz 3 ABGB greift dafür

zu einer Besitz-Fiktion: | Besitz-Fiktion |

„Vor der Annahme des Erben wird die Verlassenschaft

so betrachtet, als wenn sie noch von dem Verstorbenen besessen würde.” | |

Für

den Nachlass handelt in dieser Zeit entweder ein gerichtlich bestellter Nachlasskurator oder der Erbe,

wenn das Gericht ihre Erbserklärung angenommen und ihnen (bis zur

Einantwortung) die Verwaltung des Nachlasses überlassen

hat. – Der ruhende Nachlass kann klagen und beklagt werden;

er besitzt als transitorische Rechtsperson / Parteifähigkeit. | Wer handelt für den Nachlass? |

| |

8. Erbserklärung

und Ausschlagung des Erbrechts | |

Will

ein Erbe die Erbschaft annehmen – was er nicht

muss (es besteht auch die Möglichkeit der Ausschlagung des

Erbrechts), gibt er im Verlassenschaftsverfahren eine Erbserklärung (§§

115 ff AußStrG) ab und das Gericht überträgt (nach rechtlicher Prüfung

derselben) in der Folge den Nachlass; sog Einantwortung. | |

9. Annahme

der Erbschaft oder (Erb)Verzicht | |

Hat ein Erbe

die Erbschaft auf diese Weise angenommen, stellt er „in Rücksicht

auf dieselbe den Erblasser vor. Beide werden in Beziehung auf einen

Dritten für eine Person gehalten”; § 547 Satz 1 ABGB. Vor Annahme

der Erbschaft / Verlassenschaft durch den Erben gilt diese – wie

erwähnt – als noch vom „Verstorbenen besessen”; § 547 Satz 2 ABGB.

Nach Annahme der Erbschaft und Einantwortung ist das anders: „Verbindlichkeiten,

die der Erblasser aus seinem Vermögen zu leisten gehabt hätte, übernimmt

[nun] sein Erbe”; § 548 Satz 1 ABGB. Nach § 549 ABGB gehören zu

den auf einer Erbschaft haftenden Lasten auch die Kosten für ein

angemessenes Begräbnis. Dazu später mehr. | |

Die Annahme

einer Erbschaft – durch Erbserklärung – kann auf verschiedene

Weise erfolgen, nämlich: | |

| •

bedingt oder | |

| •

unbedingt, | |

je nachdem, ob für Schulden unbegrenzt oder nur bis zur

Höhe der übernommenen Aktiva gehaftet werden soll. Mehr zur Erbenhaftung → Die

Erbenhaftung

| |

Faustregel: Bei Zweifeln, ob Schulden vorhanden

sind, nur bedingt annehmen! | |

Erbanwärter müssen

– wie wir gehört haben – die Erbschaft nicht annehmen. Sie können

auch darauf verzichten. Man spricht auch von Erbaus- oder

Erbsentschlagung; zB dann, wenn der Nachlass überschuldet

ist. | Erbaus- oder

Erbsentschlagung |

Auch ein Vorausverzicht (auf

das Erbe, die Erbschaft) durch Vertrag mit dem Erblasser ist möglich;

§ 551 ABGB. Ein Erbverzicht noch zu Lebzeiten

des Erblassers ist aber nur in Form eines Notariatsakts

oder mittels Beurkundung durch gerichtliches Protokoll möglich. | Vorausverzicht |

Die Erbsentschlagungserklärung nach dem

Tode des Erblassers erfolgt gegenüber dem Nachlassgericht ohne Förmlichkeiten,

also mündlich oder schriftlich. | |

| |

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |

B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB |

| |