Kapitel 17 | |

| |

B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB |

D. Pflichtteils-

oder Noterbrecht D. Pflichtteils-

oder Noterbrecht |

| |

C. Die

gesetzliche Erbfolge |

Bestimmt

der / die Verstorbene nicht letztwillig oder ist die Verfügung etwa

wegen eines Formmangels ungültig oder wirkungslos, ordnet das Gesetz

an, wer Erbe sein soll; sog gesetzliche Erbfolge: §§ 727 ff ABGB. | |

Das

Gesetz orientiert sich dabei grundsätzlich an der (typischen) Familienerbfolge;

dh die nächsten Angehörigen / Verwandten sollen erben; vgl § 730

Abs 1 ABGB: | |

„Gesetzliche Erben sind der Ehegatte und

diejenigen Personen, die mit dem Erblasser in nächster Linie verwandt sind.” | |

| |

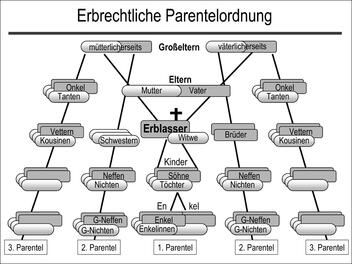

Das ABGB geht bei der

Bestimmung der gesetzlichen Erbfolge nach dem Parentel- oder Liniensystem

vor. Das Parantelsystem ist griechischen Ursprungs und wurde lange

fälschlich über den Zwischenwirt, der es aus dem benachbarten oströmischen

Exarchat Ravenna übernommen hatte, den Langobarden zugewiesen. –

Die nähere Linie schliesst danach die entferntere

aus; zB schließen vorhandene Kinder, allfällige Enkel und

vorhandene Eltern, die Großeltern aus. | |

1. Die einzelnen

„Linien” | |

Die

erste Linie bilden die (ehelichen und unehelichen) Kinder des/r

Verstorbenen und deren Nachkommen; § 731 Abs 1

ABGB. | |

Stirbt ein Kind vor dem Erblasser, treten dessen Kinder

an seine Stelle; sog Repräsentation. | |

Die zweite Linie bilden die Eltern und

deren Nachkommen, das sind die Geschwister des

oder der Verstorbenen; § 731 Abs 2 ABGB. | |

Die dritte Linie stellen die Großeltern und

deren Nachkommen; § 731 Abs 3 ABGB; und | |

die vierte und letzte Linie bilden die Urgroßeltern;

§ 731 Abs 4 ABGB. | |

Innerhalb der jeweiligen Linie entscheidet wieder die Gradesnähe;

Bruder / Schwester des oder der Verstorbenen = 2. Grad etc. – Existieren

in einer Linie mehrere Kinder oder mehrere Brüder und Schwestern

– also gradgleiche Verwandte – erben sie zu gleichen Teilen; sog

Miterben. | |

| Abbildung 17.9: Erbrechtliche Parentelordnung |

|

2. Erbrecht

der Vermächtnisnehmer – Kaduzität | |

Hinterlässt

der Verstorbene weder Erben, noch Nacherben oder gesetzliche Erben,

bestimmt § 726 ABGB die Vermächtnisnehmer zu verhältnismäßigen

Erben; sog außerordentliches Erbrecht der Legatare. | Außerordentliches

Erbrecht der Legatare |

Ist

auch kein gültiges Legat vorhanden, das für diese Erbfolge Voraussetzung

ist, fällt der Nachlass als erbloses Gut an den Staat; sog Heimfallsrecht oder

Kaduzität – § 760 ABGB. | Heimfallsrecht

des Staates |

Das

Heimfallsrecht des Staates wird nicht als „richtiges” Erbrecht angesehen,

vielmehr erblickt man darin ein besonderes Aneignungsrecht für einen

subjektlosen Nachlass; vgl auch § 128 AußStrG: Ediktalverfahren.

– Streitig ist, ob der Staat einen erblosen Nachlass ablehnen kann

oder nicht; SZ 59/150 (1986.). Ein solcher Nachlass ist jedenfalls zu

inventarisieren; § 92 Abs 2 Z 2 AußStrG. Der Staat (Bund) haftet

als Heimfallsberechtigter allfälligen Gläubigern aber nur bedingt. | |

Rechtsgeschichtlich

taucht das Heimfallsrecht des Staates zum ersten Mal in einer griechischen

Pergamenturkunde auf, die 1922 in Dura-Europos (einer ehemals makedonischen

Kolonie am linken Euphraturfer / Mesopotamien) gefunden wurde und

um 300 v.C. anzusetzen ist; hier: Heimfallsrecht an den Seleukidenkönig. | Dura-Europos |

Wer erhält die Erbschaft, wenn der testamentarisch eingesetzte

Erbe ausfällt? | |

| •

Institutus = Testamentarisch

eingesetzter Erbe | Merksatz:

ITSAILK |

| •

Transmissar = vererbungsähnliche

Übertragung der Berufung | |

| •

Substitut | |

| •

Akkreszenz | |

| •

Intestaterben = gesetzliche

Erben | |

| •

Legatare | |

| •

Kaduzität = Heimfallsrecht

des Staates. | |

II. Das gesetzliche

Ehegatten-Erbrecht | |

Das

gesetzliche Erbrecht des Ehegatten (§ 757 ABGB) konkurriert mit

dem Verwandten-Erbrecht des Erblassers / der Erblasserin und existiert

in dieser Form erst seit kurzer Zeit. In der rechtlichen Entwicklung

spiegelt sich darin die Intensivierung der emotionalen Beziehungen

zwischen den Ehepartnern wider, was allenfalls eine verhältnismäßig

junge Entwicklung darstellt. – Ehegatten besaßen früher auch kein

Pflichtteilsrecht → Pflichtteils-

oder Noterbrecht In dieser Entwicklung offenbart sich auch

ein Zurückdrängen der Blutsverwandten der Erblasserin / des Erblassers

zugunsten des/r Ehegattin/en. | |

| |

| |

Der/die Ehegatte/in erbt gesetzlich: | |

| •

Neben Kindern des

Erblassers / der Erblasserin (und deren Nachkommen) 1/3 des

Nachlasses; | |

| •

neben Eltern des Erblassers

(und deren Nachkommen) oder neben Großeltern... 2/3 des

Nachlasses; Näheres § 757 ABGB. (Das ABGB kennt noch Zwischenstufen.) | |

| • Fehlen gesetzliche Erben der ersten oder zweiten

Linie und Großeltern, erhält der Ehegatte den ganzen Nachlass. | |

| |

| |

Nach

§ 758 ABGB haben überlebende Ehegatten nunmehr als gesetzliches

Vorausvermächtnis – sog „ Voraus” – auch

das Recht, in der Ehewohnung weiter zu wohnen ( → Der

sog „Voraus”)

, und die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen Sachen zu

benützen, soweit sie zur Fortführung entsprechend den bisherigen

Lebensverhältnissen erforderlich sind. Dem überlebenden Ehegatten werden

dadurch seine bisherigen Lebensverhältnisse – unter Einbeziehung

der Ehewohnung (samt Hausrat + sonstiger Wohnungsausstattung) –

gesichert und es wird ihm ermöglicht, seinen Lebensstil in der gewohnten

und vertrauten Umgebung beizubehalten; uzw unabhängig davon, welche

Verwandten des Erblassers noch vorhanden sind. | |

Bei Gefahr der Überschuldung muss – wie

folgende E zeigt – das Wohnrecht des gesetzlichen Voraus durch Verbücherung

rechtzeitig gegen Gläubigerzugriff gesichert werden. Vgl auch oben

schon oben → Erbeinsetzung

und Vermächtnis: Verständnis des Wohnrechts des überlebenden

Gatten als Vindikationslegat (Eccher). Dieses Verständnis verdient

gegenüber der hA den Vorzug. | |

|

OGH 25. 4. 2001, 3 Ob 220/00z, EvBl 2001/172:

Ehegattin und Alleinerbin ihres verstorbenen Mannes kämpft um ihr

Recht, in der Ehewohnung bleiben zu können; § 758

ABGB. Die entsprechende Liegenschaft aus dem überschuldeten Nachlass

wird versteigert ohne dass das gesetzliche Vorausvermächtnis in

die Versteigerungsbedingungen aufgenommen wird. – OGH: Der gesetzliche

Voraus geht Erblasserschulden im Range nach. Demnach hat

der aus § 758 ABGB Berechtigte, wenn das Wohnrecht nicht dinglich

begründet wird, keinen Schutz gegenüber Gläubigern des Erben. Der

Ersteher einer Liegenschaft übernimmt mit dem Zuschlag nicht die

Verpflichtung des Nachlasses auf Gewährung des gesetzlichen Voraus

gegenüber dem überlebenden Ehegatten. (?) | |

|

III. Das gesetzliche

Erbrecht unehelicher Kinder | |

Die

vollständige erbrechtliche Gleichstellung unehelicher Kinder (mit

ehelichen) erfolgte erst durch das ErbRÄG 1989, das 1991 in Kraft

getreten ist. | Erbrechtliche Gleichstellung |

Uneheliche Kinder hatten seit jeher ein gesetzliches Erbrecht

in den Nachlass der Mutter und von deren Verwandten. Seit

1991 beerben sie auch den Vater und dessen Verwandte wie eheliche Kinder.

Voraussetzung für ihr Erbrecht dem Vater gegenüber ist es aber,

dass die Vaterschaft des Erblassers feststeht. | |

Vgl dazu § 763 ABGB, wo nunmehr im Rahmen der

Benennung der Noterben festgestellt wird, daß „zwischen ehelicher

und unehelicher Geburt kein Unterschied” stattfindet. – Zur Feststellung

der Vaterschaft zu einem unehelichen Kinde vgl die §§ 163 ff ABGB.

– Zur

Pflichtteilsminderung nach § 773a ABGB → Enterbung,

Erbverzicht, Pflichtteilsminderung

| |

IV. Das

bäuerliche Erbrecht als Anerbenrecht | |

| |

Rechtsquellen:

AnerbenG 1958, TirHöfeG 1900 und Kärntner ErbhöfeG 1903. | |

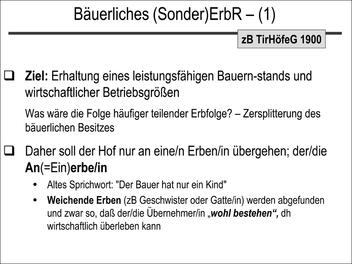

des SondererbrechtsZiel des

bäuerlichen Sondererbrechts ist die Erhaltung eines leistungsfähigen

Bauernstandes und wirtschaftlicher Betriebsgrößen. Deshalb

müssen Erbteilungen vermieden werden, da andernfalls Besitzzersplitterung

unvermeidbar wäre. An die Stelle der normalen Erbfolge tritt daher

das An- (= Ein)Erbenrecht, dem schon ein altes Rechtssprichwort

Rechnung trägt: „Der Bauer hat nur ein Kind.” | Ziel |

Diese bäuerliche

Erbsitte kannten schon die alten Griechen; vgl Platon, Nomoi V 740

b. Dem bevorzugten Anerben als Übernehmer des bäuerlichen

Anwesens, stehen die weichenden Erben – zB Gatte/in

oder Geschwister – gegenüber. Sie werden abgefunden und zwar so,

dass der/die Übernehmer/in „wohl bestehen” kann, dh mit einem (wirtschaftlich)

tragbaren Wertanteil; vgl etwa EvBl 1999, 12. | Bäuerliche Erbsitte |

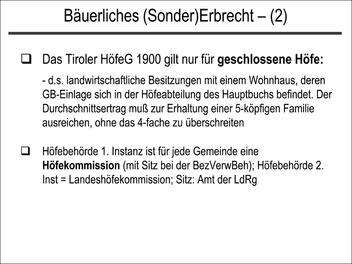

Das

AnerbenG 1958 gilt – mit Ausnahme von Tirol und Kärnten nunmehr

für ganz Österreich; vgl § 21 AnerbG. – Vorarlberg war lange Zeit

ein sog Realteilungsgebiet, hat aber nunmehr das Anerbenrecht übernommen. | Anwendungsbereich |

Das Gesetz gilt

nur für geschlossene Höfe, das sind landwirtschaftlich mit einem

Wohnhaus versehene Besitzungen, deren Grundbuchseinlage sich in

der Höfeabteilung des Hauptbuchs befindet → KAPITEL 2: Aufbau

des Grundbuchs.

Der Durchschnittsertrag muss zur angemessenen Erhaltung einer Familie

von mindestens fünf Köpfen ausreichen, ohne das Vierfache zu überschreiten. | TirHöfeG 1900 idgF |

| Abbildung 17.10: Bäuerliches (Sonder)ErbR (1) |

|

| Abbildung 17.11: Bäuerliches (Sonder)ErbR (2) |

|

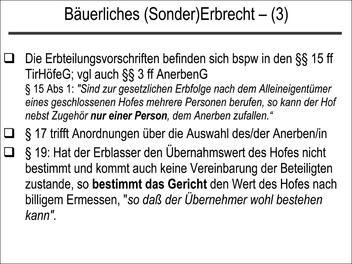

| Abbildung 17.12: Bäuerliches (Sonder)ErbR (3) |

|

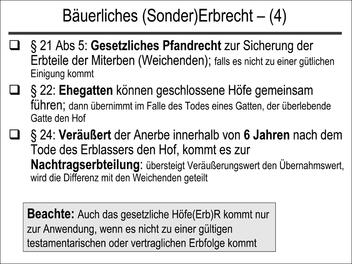

| Abbildung 17.13: Bäuerliches (Sonder)ErbR (4) |

|

|

OGH 28. 6. 2000, 6 Ob 144/00w, SZ 73/104 = JBl 2001, 61:

OGH bejaht Erbhofeigenschaft trotz hoher Schulden.

– Eine bestehende Schuldenlast ist bei der für die Erbhofeigenschaft

maßgeblichen Leistungsfähigkeit des Betriebes zu berücksichtigen.

Bestehen konkrete Chancen, Teile der land- oder forstwirtschaftlichen

Liegenschaften in absehbarer Zeit zu veräußern und damit die aushaftenden

Forderungen zu befriedigen, und kann der festgestellte Durchschnittsbedarf

zweier Personen aus dem verbleibenden land- und forstwirtschaftlichen

Betrieb gedeckt werden, ist die Erbhofeigenschaft ungeachtet der

vorhandenen Schulden zu bejahen. | |

|

| |

B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB |

D. Pflichtteils-

oder Noterbrecht D. Pflichtteils-

oder Noterbrecht |

| |