Kapitel 17 | |

| |

| |

| |

Das Erbrecht für das Studium

fasslich, dh nicht in allen Details, aber doch vertretbar unvollständig zusammenzufassen,

ist Ziel dieses Kapitels. Dabei auch die Rechtsgeschichte und die

Rechtstatsachen zu berücksichtigen erschien mir wichtig. – Pkt A.

geht auf allgemeine Fragen des Erbrechts und seiner Entwicklung

ein; zB Erbrecht und Gesellschaft oder Funktionsverlust des Erbrechts.

Die folgenden Punkte B.–H. behandeln die zentralen erbrechtlichen

Fragen, nämlich: Testament, gesetzliche Erbfolge, Pflichtteilsrecht,

Erbvertrag, Erbenhaftung und das Verlassenschaftsverfahren. – Pkt

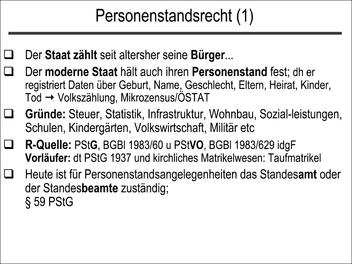

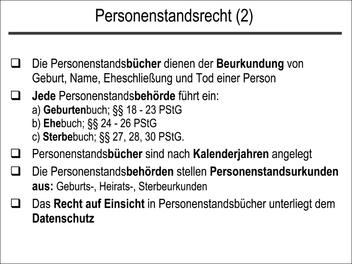

I. schließlich skizziert wegen seiner Bedeutung für das Privatrecht

das gerne übersehene Personenstandsrecht, mag dieses auch dem öffentlichen

Recht angehören. | Überblick |

|

| |

| |

Das menschliche

Leben ist endlich. Wir alle sind mit dem Tode konfrontiert: Media in vita mortus sumus.

– Die menschliche Fortpflanzung ermöglicht es jedoch, durch das

Erzeugen von Nachkommenschaft dem Tode in gewisser Weise zu trotzen

und wenigstens an einer generativen Unsterblichkeit teilzuhaben.

Wir geben dabei, wie Platon

es so schön ausgedrückt hat, „wie eine Fackel das Leben vom einen

zum andern weiter”; Nomoi 776 b. – Das Erbrecht geht von dieser

unleugbaren Lebenstatsache aus und leistet einen Beitrag zur Todesbewältigung

für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. – Dies festzuhalten

erscheint nicht überflüssig, zumal das Zivilrecht Gefahr läuft,

ob seiner vielen Details, das Grundsätzliche aus dem Blick zu verlieren,

gleichsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. | Platons Vergleich |

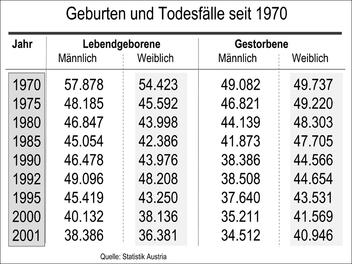

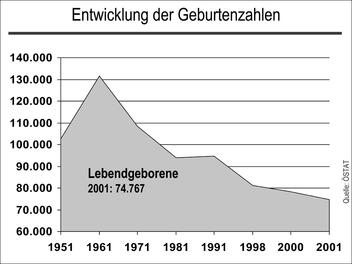

Laut

Statistik sterben jährlich immer weniger Menschen. Trotz wachsender

Bevölkerungszahlen nimmt die Sterblichkeit in Österreich stark ab.

1996 starben in Österreich 80.790 Personen, das sind um 0,5 Prozent

weniger als 1995 und um 7,2 Prozent weniger als vor 10 Jahren. –

Im Gegensatz dazu stieg die Bevölkerungszahl von 1986 bis 1996 um

6,2 Prozent von 7,59 Millionen auf 8,06 Millionen Einwohner. Die

Menschen in Österreich werden älter: 1986 lag die Lebenserwartung

der Frauen bei 77,7, die der Männer bei 70,9 Jahren; 1996 waren

es 80,2 und 73,7 Jahre. Heute liegt die Lebenserwartung bei 82 (Frauen)

und etwa 77 Jahren für Männer mit weiterhin steigender Tendenz. –

Einen Beitrag zu dieser Entwicklung liefern auch die Zahlen zur

Unfallstatistik, die in den letzten 10 Jahren um 34 Prozent abnahmen;

die Mortalität nach Verkehrsunfällen ging um 37, die nach sonstigen

Unfällen um 32 Prozent zurück. | Statistik |

„Lag das durchschnittliche Sterbealter vor drei oder vier

Jahrhunderten rein rechnerisch bei etwa 25, 30 Jahren, so liegt

es heute bei rund 75. Umgangssprachlich wird dies meist so ausgedrückt,

dass sich unsere Lebenserwartung in diesem Zeitraum verdreifacht

habe. Oder anders, augenöffnender ausgedrückt: Jeder von uns hat

im Vergleich zu unseren Vorfahren drei Leben zu leben.” – Arthur

E. Imhof, „Sis Humilis!” – Die Kunst des Lebens als Grundlage für

ein besseres Sterben (1992). | |

1.

Erbrecht

und Gesellschaft | |

Das Erbrecht der §§ 531 ff ABGB dient

vornehmlich dem Vermögensübergang von Verstorbenen auf

ihre Rechtsnachfolger; üblicherweise von den Eltern auf ihre Kinder,

allenfalls Kindeskinder und – immer mehr – die Ehegatten und andere

nahestehende Personen. | Aufgabe

des Erbrechts |

Das

Erbrecht ist eingebettet in das – auch rechtliche – Spannungsverhältnis

des Generationenwechsels,

wobei Klan- und Familieneigentum ursprünglich nicht dem Erbgang

unterlagen, da diese Gruppen „unsterblich” waren. Im Laufe der Jahrtausende

ist aber das, was vererbt werden kann, immer „mehr” geworden. –

Bei Naturvölkern steht zunächst nur die Vererbung von Fahrnis im

Vordergrund, Liegenschaften spielen keine Rolle, sie stehen im Familien-,

Clan- oder Volkseigentum; zB dem griechischen Oikos oder der römischen familia. Aber sehr lange teilte auch der Großteil beweglicher

Güter das Schicksal des/r Verstorbenen und wurde mit ihm/r begraben,

verbrannt oder ins Wasser versenkt. Was dem/r Toten nicht mitgegeben

wird, gelangt aber allmählich nach gewisser Zeit zur Verteilung

an die Familienmitglieder, worin die Keimzelle des späteren Erbrechts

erblickt werden kann. – Ein altes Rechtssprichwort veranschaulicht

das: Das Gut rinnt wie das Blut. | Generationenwechsel |

Dazu und zu weiteren Entwicklungen: Thurnwald, Die menschliche

Gesellschaft, Bd V (1934). – Manches von dem, was erbrechtlich weitergereicht

wird, gehört weder in die Kategorie der entgeltlichen, noch in die

der unentgeltlichen Geschäfte, sondern in die von Gschnitzer „entdeckte”

dritte Kategorie der

entgeltfremden Leistungen;

dazu → KAPITEL 5: Einteilung

nach der Wirkung des Rechtsgeschäfts. | |

Voraussetzung der Entwicklung

des Erbrechts war es ferner, dass sich der/die Einzelne, das Individuum (eine Übersetzung

des griechischen átomos) aus seinen vielfältigen familiär-gentilizischen Verstrickungen

lösen musste, um überhaupt zum Träger subjektiver (Erb)Rechte werden

zu können. | Individuum |

Das

Erbrecht setzt zudem (Individual)Eigentum, also Privateigentum voraus.

– Wo kein Eigentum, da kein Erbrecht! Es gibt dann eben nichts zu

vererben. Zu den historischen Entwicklungsstufen des Eigentums,

dessen Entwicklung vom Erbrecht vorausgesetzt wird → KAPITEL 8: Vom

Gemeinschafts- zum Individualeigentum. | (Individual)Eigentum |

Das Erbrecht kommt

aber auch – freilich in eingeschränkter Weise – dem Wunsch der Menschen nach

Unsterblichkeit oder doch einem gewissen Überschreiten der

Grenze des Todes entgegen. – Während der Volksmund sprichwörtlich

anschaulich formuliert: „Das letzte Hemd hat keine Taschen” und damit

meint, dass man – auch wenn man noch so reich gewesen sein sollte

– in den Tod nichts mitnehmen kann, schlägt das Erbrecht dieser

Einsicht wenigstens insofern ein Schnippchen, als es zumindest ermöglicht,

das eigene Vermögen an zurückbleibende, noch lebende Personen weiterzureichen

und auf diese Weise faktisch und gedanklich in Erinnerung zu bleiben, also

weiter zu leben. Vgl dazu das diesem Kapitel vorangestellte Motto

von Egon Weiss. | Unsterblichkeit |

2. „Das Erbrecht

in weltgeschichtlicher Entwicklung” | |

Schon Eduard Gans, der tapfere Antipode Savignys, stellte in seinem

gleichnamigen Werk (I S. XXXIII von 1824) fest: | Eduard Gans |

„Das Erbrecht eines Volkes kann daher nur

begriffen werden im Zusammenhang mit dem gesamten Familienrecht.” | |

Gans geht daher idF darauf ein,

„wie sich die verschiedenen Momente des Familienverhältnisses bei

jedem Volke zum Erbrecht verhalten, als auch wie sich die Forderung

der individuellen Willkür zu dieser Berechtigung stellt.” – Das

Erbrecht deutet aber auch auf die Richtigkeit jener von anderen

Disziplinen – etwa der Soziologie oder der Alten Geschichte – vertretenen

Auffassung vom Tod als „Kultur-Generator” hin; J. Assmann, Der Tod als Thema

der Kulturtheorie

(es 2157, 2000): | Tod

als „Kultur-Generator“ |

„Der Tod oder, besser, das Wissen um unsere

Sterblichkeit ist ein Kultur-Generator ersten Ranges. Ein wichtiger

Teil unseres Handelns, und gerade der kulturell relevante teil,

Kunst, Wissenschaft, Philosophie, Wohltätigkeit, [Recht!] entspringt

[auch?] dem Unsterblichkeitstrieb,

dem Trieb, die Grenzen des Ich und der Lebenszeit zu transzendieren.” | |

Vgl auch Z. Baumann, Tod, Unsterblichkeit und andere Lebensstrategien

(Frankfurt / Main, 1994). | |

Das Erbrecht

dient also seit alters her – was nicht vergessen werden darf, auch

der Fortsetzung/dem Weiterleben der Person des/r Erblassers/in durch

Erhaltung der Familie, des Namens, des guten Rufes, der bona fama

defuncti → KAPITEL 4: Sog

postmortale Persönlichkeitsrechte. Und – was früher noch wichtiger war als

heute – dem religiösen Ahnenkult. Auch das unterstreicht die Richtigkeit

von Gschnitzers Annahme der Existenz einer eigenen Kategorie entgeltfremder

Geschäfte, neben den entgeltlichen und unentgeltlichen; dazu → KAPITEL 5: Einteilung

nach der Wirkung des Rechtsgeschäfts. | Weiterleben des Erblassers |

Das

Erbrecht betont zudem die Kontinuität dessen, was vom Erblasser

auf die Erben übertragen werden kann. Das betrifft vornehmlich private

Vermögenswerte, aber auch das (mittelalterliche) Staatsrecht bediente

sich dieses Gedankens; vgl das französische Rechtssprichwort: Le roi est mort, vive le roi! Dadurch sollte

die Kontinuität der Herrschaft und die Nachfolge in die Königswürde

– vergleichbar dem Erbgang – betont werden. Das Sprichwort wurde

von einem Herold ausgerufen, der den Tod des alten und die Thronfolge

des neuen Königs verkündete. – Das Erbrecht dient somit auch der

gesellschaftlich-rechtlichen Kontinuität. – Übrigens: Dem Wunsch

nach Unsterblichkeit und Überwindung des Todes dienen auch noch

andere Rechtseinrichtungen; man denke nur an die juristische Person

( → KAPITEL 4: Die

juristische Person ) oder den postmortalen Persönlichkeitsschutz. | Erbrecht dient auch gesellschaftlich-rechtlicher Kontinuität |

Dennoch: Die

Tatsache des Todes wird gerne geleugnet oder verdrängt. Und doch

entgeht ihm niemand. Sophokles lässt in „Elektra” die Chorführerin

sagen (Verse 1171-1174): | |

„Von einem Sterblichen stammst du, Elektra!

Bedenke es! Und sterblich war Orest! Drum klage nicht zu sehr! Uns allen

wird abgefordert, daß wir dies erleiden.” | |

Dass (bisher) nur in einem Viertel aller

Erbfälle ein Testament vorliegt, gehört wohl auch hierher; dazu gleich:

„

Rechtstatsächliches zum Erbrecht”.

– Im Gegensatz zur gesetzlichen Erbfolge setzt nämlich das Testament

eine bewusste(re) Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod voraus.

– Ob das auch heute noch gilt, wissen wir nicht. Eine Wiederholung

der Untersuchung von J. Fedynskyj wäre interessant und wichtig und

ist eigentlich überfällig. Es könnte nämlich sein, dass der Umstand,

dass es wesentlich mehr als früher zu vererben gibt, dazu geführt

hat/führt, häufiger zu testieren. | Rechtstatsächliches

zum Erbrecht |

In aller Kürze: „Rechtstatsächliches zum Erbrecht”

| |

Nach Jurij Fedynskyj |

| • Nur ein Viertel aller

Erblasser testiert

| | | •

Drei Viertel aller Erbfälle

folgen der gesetzlichen Erbfolge

| | | •

70 % aller Testamente sind eigenhändige

Testamente; § 578 ABGB | | | •

10 % aller Testamente sind ungültig,

darunter fast alle in Krankenanstalten etc errichteten | | | • Der Großteil der Testamente sind

sog Verteilungstestamente

| | | •

Drei Viertel aller Erbfälle

werden armutshalber abgetan. | |

| |

| |

| Abbildung .1: Mehr zu den Rechtstatsachen

des Erbrechts – Folien von F.J. Giesinger |

|

Die konkrete Ausgestaltung

des Erbrechts in einer Rechtsordnung gewährt demnach Einblicke nicht

nur in das Rechtssystem, sondern auch die Gesellschaftsordnung eines

Gemeinwesens, den Charakter eines Volkes. Die Pole erbrechtlicher

Positionen liegen dabei zwischen weitgehender Freiheit – repräsentiert

durch die Testierfreiheit – und starker Bindung / Einschränkung

der Verfügungen von Todes wegen; repräsentiert durch das gesetzliche

Erbrecht und insbesondere das Pflichtteilsrecht. – In der Rechtsgeschichte

sind Gesetzgeber mit diesen erbrechtlichen Steuerungsmitteln sehr

unterschiedlich umgegangen und das Erbrecht war immer wieder auch

Schauplatz ideologischer Auseinandersetzung. | Erbrecht,

Rechtssystem, GesellschaftsO |

| |

3. Zum Funktionsverlust

des Erbrechts | |

Zum Funktionsverlust des Erbrechts als Institution

und der Tendenz zu lebzeitig vorweggenommener Erbfolge: Eccher (1980).

– Bedeutung besaß und besitzt immer noch die sog

vorweggenommene

Erbfolge / successio antecipata für den bäuerlich-landwirtschaftlichen,

aber auch den gewerblich-industriellen Sektor, überhaupt den unternehmerischen

Bereich. Diese „Bereiche” wollen oder müssen die anstehenden Fragen

der Vermögens- und Unternehmensweitergabe schon zu Lebzeiten geregelt

wissen und können sie nicht erst der Zeit nach dem Tode überlassen.

Unternehmensführung braucht Kontinuität. Die Abgabe von (Entscheidungs)Macht

fällt aber vielen schwer und so wird der richtige Zeitpunkt immer

wieder versäumt. – Zu dieser Entwicklung trägt wohl auch die weiterhin

zunehmende Lebenserwartung der Menschen bei. Das rechtliche Instrument

für sinnvolle und zeitgerechte Nachfolgeregelungen ist der

Übergabsvertrag. | Successio

antecipata |

Bis zum Jahr 2010

werden in Österreich um die 50.000 Unternehmer ihre Firma an Nachfolger

übergeben; etwa der Hälfte davon fehlt ein Nachfolger aus der eigenen

Familie. Zahlreiche Unternehmen gehen jedes Jahr nur deshalb „unter”,

weil eine rechtzeitige Betriebsübergabe verabsäumt

wird. Dadurch gehen jährlich auch tausende Arbeitsplätze verloren.

– Wichtig erscheint dabei immer wieder auch die Suche nach der richtigen Rechtsform der

(rechtsgeschäftlichen) Übernahme und daneben des fortzuführenden

Unternehmens: Einerseits zB Kauf, Leibrentenvertrag, Pacht, Franchisevertrag,

Schenkung oder Erbgang; andrerseits: bspw Einzelunternehmen, GesbR,

Personengesellschaft (OHG, KG, OEG, KEG oder GmbH & Co KG) oder

GmbH. Bei der Wahl dieser Rechtsform ist zu beachten, dass für sie

eine Fixkörperschaftssteuer von 34 Prozent besteht, was bei niedrigen Gewinnen

ein Nachteil, bei hohen von Vorteil ist. Zudem hat jede GmbH jährlich

eine Mindestkörperschaftssteuer zu bezahlen; auch bei Verlusten.

Zur Bedeutung von Steuern, Abgaben und Gebühren für das Vertragsrecht → KAPITEL 5: Steuern.

– Zur

Unternehmensübernahme (§

1409 ABGB) → KAPITEL 14: Vermögens-

oder Unternehmensübernahme. |

Betriebsübergabe |

| |

Der

folgende kurze Einstieg ins Erbrecht will eine erste Bekanntschaft

mit dieser Materie vermitteln. – Die Ausgestaltung des österreichischen

Erbrechts weist aber, verglichen mit einigen unserer Nachbarstaaten,

Besonderheiten auf. Zu nennen ist hier vor allem das „Austriacum”

der gerichtlichen Einweisung ins Erbe, das sog Verlassenschaftsverfahren,

das sich von der schweizerischen oder deutschen Regelung grundlegend

unterscheidet; dazu → Einweisung

in die Erbschaft – Das Verlassenschaftsverfahren Es stammt

aus dem antiken Griechenland. | Kurzer Einstieg ins Erbrecht |

II. Definitionen

– Unterscheidungen | |

1. Erbrecht

im objektiven und im subjektiven Sinn | |

Das Erbrecht

im objektiven Sinn regelt die Nachfolge in die

privaten Rechte und Pflichten eines Verstorbenen

= ErblasserIn. Davon ist der subjektive Rechtsanspruch erbrechtlich

Berechtigter zu unterscheiden; Erbrecht im subjektiven Sinn. | |

Das hinterlassene

Vermögen eines/r Verstorbenen heißt Nachlass oder Verlassenschaft,

es wird aber auch von Erbschaft gesprochen → Der

Nachlass –

Hier werden also mehrere Begriffe synonym verwendet. | Nachlass |

Das Erbrecht zählt zum Privatrecht.

Es regelt grundsätzlich nicht das Schicksal allfälliger öffentlichrechtlicher Berechtigungen

oder Verpflichtungen nach dem Tod einer Person. Dafür ist das öffentliche

Recht zuständig; zB das Gewerberecht, das ASVG für die Hinterbliebenenrente

oder das Steuerrecht. Auch nach öffentlichem Recht sind jedoch einzelne

Rechtspositionen vererbbar. | Erbrecht und

öffentliches Recht |

Franz Gschnitzer Lesebuch 339, 439, 679 (!): Inwieweit

empfiehlt sich eine Reform des bäuerlichen Erbrechtes? – Und: Mein

letzter Wille – Entwicklung der Testamentsform: Inaugurationsrede

1946 – sowie: Formloser letzter Wille? (1969) | |

| |

Vor allem private

Rechte und (!) Pflichten: | Beispiele |

| •

ZB Rechte

und Pflichten aus Kaufverträgen gehen ebenso auf Erben über wie

Schadenersatzansprüche (aktiv und passiv; § 1337 ABGB), Gesellschaftsanteile

an einer GmbH (§ 76 GmbHG) oder – nach § 537 ABGB – das Erbrecht

selbst (Transmission) → Erleben

des Erbanfalls – Transmission

| |

| • Aber auch einzelne öffentliche Rechte und Pflichten sind

vererbbar. So sind Steuerschulden Nachlassverbindlichkeiten, wenn

sie bereits entstanden sind; andere öffentlichrechtliche Ansprüche

gehen mit dem Eigentum über; zB eine Baugenehmigung. | |

Nicht

vererblich, weil höchstpersönliche Rechte beinhaltend,

sind bspw: | Was kann nicht vererbt werden? |

| • (Aktive) Unterhaltsansprüche

und das | |

| • Vorkaufsrecht (§ 1074 ABGB); | |

| • Belastungs- oder Veräußerungsverbote (§ 364

c ABGB); | |

| • der Urlaubsanspruch eines Arbeitnehmers; | |

| • die Rechtsstellung eines OHG-Gesellschafters

(OHG wird durch Tod aufgelöst), außer der Gesellschaftsvertrag bestimmt

anderes. | |

3. Testamentarische

und gesetzliche Erbfolge | |

Grundsätzlich kann jede Person – innerhalb

gewisser Schranken. – selbst entscheiden, wer sie beerben soll.

– Die Erbfähigkeit von Personen bestimmt aber abstrakt,

wer gesetzlich oder testamentarisch erben kann. Die konkrete privatautonome

Bestimmung dessen, wer erben soll, erfolgt entweder durch den Abschluss

eines Erbvertrags (selten) oder durch die Errichtung

eines Testaments

→ Das

Testament: §§ 552 ff ABGB –

Hat der / die Verstorbene aber zB auch nicht testamentarisch verfügt

oder ist die Verfügung ungültig, greift die gesetzliche

Erbfolge der §§ 727 ff ABGB → Die

gesetzliche Erbfolge Das

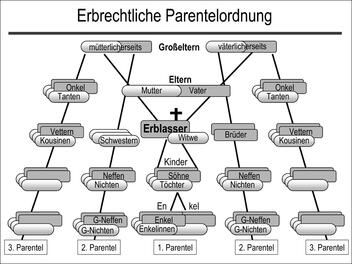

Gesetz orientiert sich dabei (vorsorglich) an der Familienerbfolge

– wie es das ebenfalls aus dem alten griechischen Rechtsdenken stammende Parentelsystem vorgeformt

hat – und sieht zudem vor, dass die nächsten Angehörigen bedacht

werden müssen; sog Pflichtteilsrecht

→ Pflichtteils-

oder Noterbrecht Das

verfolgte seit altersher weniger den Zweck eines gerechten Ausgleichs,

als den, das Familieneigentum (den griechischen Oikos, die römische

familia) zu schützen und zusammenzuhalten. | Privatautonomie

und

ihre Grenzen |

Privatautonomie (dazu grundsätzlich → KAPITEL 5: Vertragsfreiheit

und Privatautonomie)

gilt demnach auch im Erbrecht und nicht nur bei Vermögensverfügungen

zu Lebzeiten. Letztwillig kann privatautonom durch Testament (=

einseitige letztwillige Verfügung) oder Erbvertrag verfügt

werden. Man spricht in diesen Fällen auch von gewillkürter ( im

Gegensatz zu gesetzlicher) Erbfolge. Begrenzt wird erbrechtliche

Privatautonomie durch das Pflichtteilsrecht. | |

4. Bestimmung des/der

Erben – Erbfähigkeit | |

Der/die Verstorbene

(Erblasser/in) selbst oder das Gesetz bestimmen demnach die Personen

/ den Personenkreis, die/der in die Rechtsstellung Verstorbener

insbesondere ihre vermögenswerten Rechte und Pflichten nachfolgen

soll/en. | |

Dazu

erklärt § 538 ABGB, dass alle, die ein Vermögen zu erwerben berechtigt

sind, idR auch erben können; es sei denn, jemand hätte „dem Rechte

etwas zu erwerben überhaupt entsagt, oder auf eine bestimmte Erbschaft

gültig Verzicht getan”. – Die Erbfähigkeit ist demnach eine Ausformung

der allgemeinen Geschäftsfähigkeit

→ KAPITEL 4: Allgemeines

zur Geschäftsfähigkeit ¿ Altersstufen. | |

Die §§ 540 ff ABGB handeln von den „Ursachen

der [Erb]Unfähigkeit” und nennen beispielsweise: | |

| •

§ 540 ABGB:

Begehung einer (schweren) strafbaren Handlung gegen

den Erblasser; | |

| • die Verletzung von Eltern-

oder Kindespflichten; | |

| •

§ 542 ABGB: die Ausübung von Zwang zur

Erklärung des letzten Willens, betrügerische Verleitung, Hinderung an

der Erklärung oder Abänderung des letzten Willens sowie Unterdrückung

eines bereits errichteten letzten Willens. | |

|

OGH 5. 8. 1999, 1 Ob 175/99p, EvBl 2000/12:

Neffen der Erblasserin unterdrücken eines von mehreren Testamenten,

in der Hoffnung, ein älteres, für sie günstigeres Testament werde

aufgefunden. Erst als dies nicht der Fall ist, legen sie das unterdrückte

Testament vor, um ihres Erbrechts nicht völlig verlustig zu gehen.

– OGH: Nach § 542 ABGB führt jede Handlung oder Unterlassung zur Erbunwürdigkeit,

die in der Absicht geschieht, den Willen des Erblassers zu vereiteln.

Ob das Verhalten der Person, die eine letztwillige Verfügung unterdrückt,

zu dem von ihr gewünschten Erfolg geführt hat, ist unerheblich.

Am Tatbestand der Unterdrückung kann die später doch erfolgte Vorlage

der letztwilligen Verfügung jedenfalls dann nichts ändern, wenn

die Vorlage nur aus eigennützigen Motiven und nicht in innerer Umkehr

erfolgte. OGH argumentiert zur Unterstützung dieser Argumentation

mit der strafrechtlichen Regelung zum Rücktritt vom Versuch: §§

15, 16 StGB – Einheit der Rechtsordnung! | |

|

5. Erbeinsetzung

und Vermächtnis | |

Erbe oder Erbin ist jene

Person, die in die vermögenswerten, vererblichen Rechte und Pflichten des/r

ErblassersIn – aus welchem Berufungsgrund auch immer – nachfolgt;

sog Gesamtrechtsnachfolge oder Universalsukzession.

Das bedeutet Rechtserwerb am gesamten Nachlass oder doch an einer

Quote desselben durch einen einzigen Rechtsakt (uno actu). Dieser

Rechtsakt ist auch heute noch die Einantwortung, als gerichtliche

(staatliche!) Einweisung in die Erbschaft im Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens → Einweisung

in die Erbschaft – Das Verlassenschaftsverfahren Erbe

oder Erbin erlangen dadurch unmittelbar „Eigentum” (iSv ausschließlicher

Rechtszuständigkeit) am Nachlass; dh, (alle) beweglichen Sachen

werden dadurch für übergeben gehalten und an Liegenschaften wird

– ausnahmsweise – ohne Verbücherung (!) Eigentum erworben; Durchbrechung

des Eintragungsgrundsatzes! Vgl auch → KAPITEL 2: Die Grundbuchsprinzipien:

Grundbuchsprinzipien – Eintragungsgrundsatz. | |

Den wichtigen Gedanken einer erbrechtlichen

Universalsukzession kannten aber wohl schon die Griechen, auf jeden Fall

die Römer. | |

Von der Erbeinsetzung und der

damit vermittelten Erbenstellung strikt zu unterscheiden ist das Vermächtnis /

Legat. Das Gesetz selbst unterscheidet in § 535 ABGB: | Erbeinsetzung

versus Vermächtnis |

„Unterschied zwischen Erbschaft und Vermächtnis.

– Wird jemandem kein solcher Erbteil, der sich auf den ganzen Nachlass

bezieht; sondern nur eine einzelne Sache, eine oder mehrere Sachen

von gewisser Gattung; eine Summe; oder ein Recht zugedacht; so heißt

das Zugedachte, obschon dessen Wert den größten Teil der Verlassenschaft ausmacht,

ein Vermächtnis (Legat), und derjenige, dem es hinterlassen worden,

ist nicht als ein Erbe, sondern nur als ein Vermächtnisnehmer (Legatar)

zu betrachten.” | |

Unter Vermächtnis wird aber nicht nur ein

bestimmter Rechtserwerb von Todes wegen verstanden, sondern auch

das, was dadurch erlangt wird, also der Gegenstand / Inhalt des

Vermächtnisses; vgl die Diktion des § 535 ABGB: „… nur eine einzelne

Sache, [etc] … „ | |

Das

Vermächtnis ist eine letztwillige Verfügung, welche nicht im Hinterlassen

eines Erbteils besteht; oder: Vermächtnis ist eine Zuwendung von

Todes wegen, die nicht Erbeinsetzung ist. § 535 ABGB hat vom römischen

Recht die scharfe Trennung in: | Vermächtnis als letztwillige Verfügung |

| •

Erbeinsetzung iSv Universalsukzession oder

Gesamtrechtsnachfolge und | |

| •

Vermächtnis iSv Singularsukzession oder

Einzelrechtsnachfolge übernommen. | |

Es kommt dabei (für diese Unterscheidung) darauf an, ob

der Erblasser dem Eingesetzten eine unmittelbare Verfügung über

den ganzen Nachlass oder doch einen Bruchteil desselben verschaffen

und ihm auch allfällige Schulden auflasten will (Erbeinsetzung)

oder ob er ihm nur einen obligatorischen Anspruch auf einzelne Nachlassstücke

oder einen Geldbetrag vermachen will; Vermächtnis. – Die §§ 647–694

ABGB handeln „Von Vermächtnissen”. Sie spielen in der Erbrechtspraxis

eine beachtliche Rolle. | |

| |

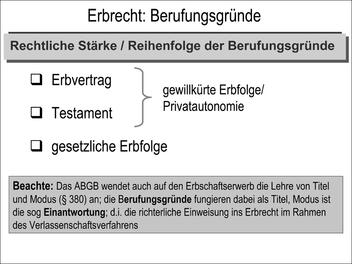

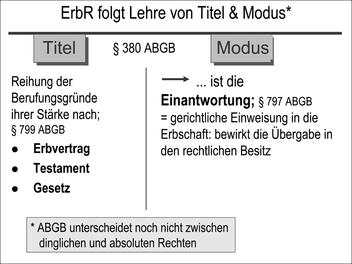

| Abbildung 17.2: Erbrecht: Berufungsgründe |

|

Vermächtnisanordnungen

werden in Erbverträgen, eigenen Vermächtnisverträgen ( → Vermächtnisverträge),

Testamenten oder sog Kodizillen ( → Kodizill),

getroffen. Ein auf gesetzlicher Anordnung beruhendes Vermächtnis

ist der sog Voraus (des überlebenden Ehegatten) → Der

sog „Voraus” –

Vermächtnistitel kann demnach ein Vertrag, ein Testament oder das

Gesetz sein. | Vermächtnisanordnungen |

Wie der Erbe

muss auch ein Legatar den Vermächtnis-Anfall erleben

und zu diesem Zeitpunkt erbfähig, also geschäftsfähig sein. | Vermächtnis-Anfall |

Anfallstag von

Vermächtnissen ist der Todestag des Erblassers (§ 684 ABGB), Zahlungstag (=Fälligkeit)

nach § 685 ABGB zB für Geld 1 Jahr danach. „Kleine Belohnungen des

Dienstgesindes, und fromme Vermächtnisse” können aber „sogleich”

gefordert werden. | |

|

Einen Sonderfall stellt das Sublegat dar,

bei dem der Erblasser dem Legatar eine Verpflichtung auferlegt; vgl OGH 25. 11. 1999, 6 Ob 244/99x, SZ 72/197 = EvBl 2000/84 (§§

649, 662, 709 f ABGB). – Die Tochter begeht Selbstmord.

Im eigenhändigen Testament vermacht sie einem Verein

ein Grundstück mit der Auflage, ihrer Mutter in einem darauf zu

errichtenden Haus ein Wohnrecht einzuräumen. Das Ansuchen des Vereins

auf Umwidmung des Grundstückes in Bauland wird abgelehnt; daraufhin

klagt die Mutter auf Herausgabe der Liegenschaft. – OGH: Der Legatar

kann auch mit einem Sublegat beschwert werden, das in der Einräumung

eines Wohnungsrechts besteht. Der Erblasser kann auch bestimmen,

dass der Legatar die vermachte Sache erst verschaffen muss; selbst

wenn dafür die Hilfe eines Dritten (hier: Gemeinde) notwendig ist.

Ist die Erfüllung der Auflage unmöglich (hier: Bau des Hauses, wegen

Nichtbewilligung der Umwidmung), ist der Beschwerte (hier: Verein)

verpflichtet, dem Auftrag möglichst nachzukommen oder dem (Sub)Legatar

den Schätzwert zu entrichten. Ist auch eine Surrogaterfüllung nicht

möglich, erhält der Belastete den Nachlass ohne Belastung, es sei

denn, er hätte die Erfüllung unredlich vereitelt. Die Klage der

Mutter auf Herausgabe der Liegenschaft bleibt also erfolglos. | |

|

Die Unterscheidung zwischen Erbeinsetzung und Vermächtnis ist

Laien fremd. Der allgemeine Sprachgebrauch unterscheidet nicht zwischen vererben und vermachen.

Daher sagt der Gebrauch der Worte „vermachen” oder „Vermächtnis”

nicht immer aus, dass wirklich (nur) an ein Vermächtnis gedacht

ist. – Die Auslegung hat zu klären, was gemeint ist; vgl das Verständnis

des § 655 ABGB als allgemeine Auslegungsregel für

Vermächtnisse. | Laien

unterscheiden nicht |

Die Unterscheidung zwischen Erbe/in und

Vermächtnisnehmer/in ist aber praktisch sehr wichtig, weil die Rechtsstellung

eine ganz verschiedene ist. | |

Ein

Vermächtnis gewährt Bedachten – wie erwähnt – grundsätzlich nur

einen schuldrechtlichen Anspruch; zunächst gegen den Nachlass, nach

Einantwortung gegen den oder die Erben: sog Damnationslegat.

Anders als ein Erbe erlangt ein Legatar daher nicht (auch nicht

durch Einantwortung!) Eigentum am vermachten Gegenstand. Er ist

nur Nachlassgläubiger des Erben. Er haftet auch nicht wie Erben

für Erbschaftsschulden. – Diese ganz andere Rechtsstellung von Vermächtnisnehmern/Legataren

lässt verstehen, warum zwischen Testament und Legat streng unterschieden werden

muss. | Damnationslegat |

ABGB und dtBGB kennen

nur das Damnationslegat: „Durch das Vermächtnis wird für den Bedachten

das Recht begründet, von den Beschwerten die Leistung des vermachten

Gegenstandes zu fordern.” (§ 2174 dtBGB) – Anders der frCC,

der dem Vindikationslegat folgt; Art 1014 § 1. | |

Vom

Damnations- ist das Vindikationslegat zu unterscheiden,

bei dem Vermächtnisnehmer mit Vermächtnisanfall nicht nur einen

obligatorischen Anspruch erwerben, sondern ausnahmsweise schon Eigentum.

Einziger Fall im österreichischen Privatrecht war bisher § 10 WEG

1975 (Ehegatten-WE), der ins WEG 2002 übernommen wurde; vgl dessen

§ 14 Abs 1 Z 1. | Vindikationslegat |

Eccher, Erbrecht 103 (2002 2),

versteht das Wohnrecht des überlebenden Gatten nach § 758 ABGB –

anders als die hA – als Vindikationslegat. Das verleiht stärkeren

Schutz, etwa gegenüber Gläubigern. – Zum gesetzlichen „Voraus” des

überlebenden Gatten → Der

sog „Voraus”

| |

6. Erleben

des Erbanfalls – Transmission | |

Das Erbrecht wirkt

erst mit dem Tod des/r Erblassers/in. Erbe/in wird jemand also nur

dann, wenn er den Erblasser überlebt. Stirbt ein potentieller Erbe vor dem/r

Erblasser/in, kann er das (noch nicht erlangte) Erbrecht auch nicht

auf seine Erben übertragen; § 536 ABGB. – Hat der Erbe den Erblasser

aber überlebt, hat er damit das Erbrecht bereits erworben und kann

es „wie andere frei vererbliche Rechte, auf seine Erben” übertragen;

und zwar auch dann, wenn er vor gerichtlicher Einantwortung sterben

sollte; § 537 ABGB: sog Transmission. | |

als

Vererbung des ErbrechtsDiese Vererbung des Erbrechts (nach Erbanfall)

wird Transmission genannt. Nach dem Tod des Erblassers kann ein

Erbe sein Erbrecht aber nicht nur (weiter)vererben, sondern auch

(weiter)veräußern; § 1278 ABGB: Erbschaftskauf → Der

Erbschaftskauf §

1278 Abs 1 ABGB spricht von einer „vom Verkäufer angetretenen oder

ihm wenigstens angefallenen Erbschaft”. – Das gesetzliche Verbot

des

§ 879 Abs 2 Z 3 ABGB betrifft nur die Veräußerung einer Erbschaft

oder eines Vermächtnisses, „die man von einer dritten Person [=

dem Erblasser] erhofft”, also „noch bei Lebzeiten” des Erblassers. | Transmission |

Vererbt wird das jeweilige Recht als Erbe/in, es mag auf

Erbvertrag, Testament oder Gesetz beruhen. – Auch die Rechtsstellung

als Vermächtnisnehmer oder Pflichtteilsberechtigter / Noterbe ( → Pflichtteils-

oder Noterbrecht )

geht auf solche Weise über. | |

Während Ersatz- und Nacherbe ( → Substitution:

Ersatz- und Nacherbschaft)

Erben des Erblassers sind, ist der Transmissar Erbeserbe,

also Erbe des Transmittenten. – Auch für die Beurteilung

der Erbunwürdigkeit und der Erbunfähigkeit ist

darauf zu achten, wer wessen Erbe ist: Ersatz- und Nacherbe müssen

zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers diesem gegenüber erbfähig

und erbwürdig sein, der Transmissar dagegen muss nur dem Transmittenten

gegenüber erbfähig und erbwürdig sein. | Transmissar

als Erbeserbe |

Unterschieden wird zwischen Transmission

ieS (= Vererbung des Erbrechts vor Abgabe der Erbserklärung

durch den Transmittenten) und Transmission iwS (=

Vererbung nach Abgabe einer positiven Erbserklärung durch den Transmittenten). | Transmission

ieS und iwS |

Zur Transmission kann es ausschließlich zwischen

Erbanfall und Einantwortung kommen; denn vor dem Tod des

Erblassers besteht noch kein Erbrecht und nach Einantwortung ist

der Nachlass des (ursprünglichen) Erblassers bereits Teil des Transmittentenvermögens. | Zeitraum

für

Transmissionen |

| |

Die vermögenswerten vererblichen

Rechte und Pflichten, die Verstorbene hinterlassen, bilden den Nachlass,

die Verlassenschaft; § 531 ABGB. Diese Rechte und Pflichten erwerben

Erbe oder Erbin aber wie schon erwähnt nicht automatisch mit dem

Tod des Erblassers (= Erbfall), sondern es bedarf dazu grundsätzlich

eines gerichtlichen Verfahrens; sog Verlassenschaftsverfahren (=

richterlich-staatliche Einweisung ins Erbe) → Einweisung

in die Erbschaft – Das Verlassenschaftsverfahren

| |

Der

Nachlass wird – zwischen dem Tod des Erblassers (Erbfall) und der

Einantwortung an den/die Erben – wie eine juristische Person behandelt

(vgl § 67 Abs 1 KO → Nachlass

als jurP:

§ 74 AußStrG); ruhender Nachlass / hereditas iacens:

römisches Recht. Damit setzt der Nachlass als neue und eigene –

wenngleich transitorische – Rechtsperson den Erblasser rechtlich

fort, ohne mit ihm identisch zu sein. Das Nachlassvermögen wird

durch diese juristische Hilfskonstruktion nicht herrenlos. | |

Da manches Verlassenschaftsverfahren länger dauert, ist

dieser rechtliche Übergangsstatus des Nachlasses von praktischer

Bedeutung; wichtig ist das etwa, wenn Gesellschaften oder Unternehmen

zur Verlassenschaft zählen. In diesem Fall ist der Nachlass bspw

Arbeitgeber sowie Gläubiger und Schuldner usw. | |

|

Mitunter ist streitig,

was in den Nachlass gehört; vgl JBl 2000, 31: Ausscheiden

einer Eigentumswohnung aus dem Nachlass durch einen verbücherungsfähigen

Schenkungsvertrag und die tatsächliche/körperliche außerbücherliche

Übergabe der Wohnung. In diesem Fall gehört das WE-Objekt auch vor Verbücherung

des Erwerbers nicht zum Nachlass. | |

|

Ein

solches Verständnis des ruhenden Nachlasses ist also nötig, weil

Erbfall (Tod des Erblassers) und (gerichtliche) Einantwortung uU

zeitlich weit auseinanderliegen. § 547 Satz 3 ABGB greift dafür

zu einer Besitz-Fiktion: | Besitz-Fiktion |

„Vor der Annahme des Erben wird die Verlassenschaft

so betrachtet, als wenn sie noch von dem Verstorbenen besessen würde.” | |

Für

den Nachlass handelt in dieser Zeit entweder ein gerichtlich bestellter Nachlasskurator oder der Erbe,

wenn das Gericht ihre Erbserklärung angenommen und ihnen (bis zur

Einantwortung) die Verwaltung des Nachlasses überlassen

hat. – Der ruhende Nachlass kann klagen und beklagt werden;

er besitzt als transitorische Rechtsperson / Parteifähigkeit. | Wer handelt für den Nachlass? |

| |

8. Erbserklärung

und Ausschlagung des Erbrechts | |

Will

ein Erbe die Erbschaft annehmen – was er nicht

muss (es besteht auch die Möglichkeit der Ausschlagung des

Erbrechts), gibt er im Verlassenschaftsverfahren eine Erbserklärung (§§

115 ff AußStrG) ab und das Gericht überträgt (nach rechtlicher Prüfung

derselben) in der Folge den Nachlass; sog Einantwortung. | |

9. Annahme

der Erbschaft oder (Erb)Verzicht | |

Hat ein Erbe

die Erbschaft auf diese Weise angenommen, stellt er „in Rücksicht

auf dieselbe den Erblasser vor. Beide werden in Beziehung auf einen

Dritten für eine Person gehalten”; § 547 Satz 1 ABGB. Vor Annahme

der Erbschaft / Verlassenschaft durch den Erben gilt diese – wie

erwähnt – als noch vom „Verstorbenen besessen”; § 547 Satz 2 ABGB.

Nach Annahme der Erbschaft und Einantwortung ist das anders: „Verbindlichkeiten,

die der Erblasser aus seinem Vermögen zu leisten gehabt hätte, übernimmt

[nun] sein Erbe”; § 548 Satz 1 ABGB. Nach § 549 ABGB gehören zu

den auf einer Erbschaft haftenden Lasten auch die Kosten für ein

angemessenes Begräbnis. Dazu später mehr. | |

Die Annahme

einer Erbschaft – durch Erbserklärung – kann auf verschiedene

Weise erfolgen, nämlich: | |

| •

bedingt oder | |

| •

unbedingt, | |

je nachdem, ob für Schulden unbegrenzt oder nur bis zur

Höhe der übernommenen Aktiva gehaftet werden soll. Mehr zur Erbenhaftung → Die

Erbenhaftung

| |

Faustregel: Bei Zweifeln, ob Schulden vorhanden

sind, nur bedingt annehmen! | |

Erbanwärter müssen

– wie wir gehört haben – die Erbschaft nicht annehmen. Sie können

auch darauf verzichten. Man spricht auch von Erbaus- oder

Erbsentschlagung; zB dann, wenn der Nachlass überschuldet

ist. | Erbaus- oder

Erbsentschlagung |

Auch ein Vorausverzicht (auf

das Erbe, die Erbschaft) durch Vertrag mit dem Erblasser ist möglich;

§ 551 ABGB. Ein Erbverzicht noch zu Lebzeiten

des Erblassers ist aber nur in Form eines Notariatsakts

oder mittels Beurkundung durch gerichtliches Protokoll möglich. | Vorausverzicht |

Die Erbsentschlagungserklärung nach dem

Tode des Erblassers erfolgt gegenüber dem Nachlassgericht ohne Förmlichkeiten,

also mündlich oder schriftlich. | |

B. Das

Testament: §§ 552 ff ABGB |

| |

Eingangs

wurde auf den historischen Entstehungszusammenhang von Familienrecht

und Erbrecht (E. Gans) hingewiesen. Beide Rechtsgebiete weisen insbesondere

in der Frühzeit (auch) Verbindungen mit dem Totenkult auf.

In diesem Konnex liegt auch eine Wurzel für die Entstehung des Testaments

und die Testierfreiheit des kinderlosen Erblassers, worüber uns

das griechische und idF auch das römische Recht Aufschlüsse liefern:

Hinterließ in Athen oder Rom ein Erblasser weder eine (Manus)Ehefrau,

noch eigene Nachkommen, brauchte er jemand anderen, um den Totenkult

besorgen zu lassen. Das führte einerseits zur Entwicklung der Adoption und

andrerseits allmählich zur Anerkennung von Testamenten,

also letztwilligen Verfügungen über den Kreis von Familie und Verwandtschaft hinaus;

vgl für Rom etwa Manthe, Geschichte des römischen Rechts 32 ff (2000).

– Der erste Schritt zu dieser bedeutenden rechtshistorischen Entwicklung

war aber ein griechischer, der Zusammenhänge mit dem Totenkult längst hinter

sich gelassen hatte. Solon hatte im Rahmen seiner

berühmten Gesetzgebung (594/3 v. C.) dem kinderlosen Erblasser Testierfreiheit

gewährt und dadurch einen wichtigen profanen Entwicklungsschritt

in Richtung des „modernen” Testamentsrechts, aber auch des Rechtssubjekts

und der Rechts- und Geschäftsfähigkeit gesetzt. Das antike griechische

Rechtsdenken wies in diesem Zusammenhang auch weitere interessante

Besonderheiten auf; insbesondere achtete es sehr darauf, daß das

Familienvermögen – der Oikos – möglichst erhalten blieb. Das führte zu

interessanten Regelungen im Familienrecht (etwa Epikleros / Erbtochterrecht)

und wie erwähnt im Erbrecht und vor allem auch dem Sachenrecht,

Erhalt von Grund und Boden der Bürger: sog gebundenes Bodenrecht (E.

Schönbauer, 1952). | rechtsgeschichtlicher Entstehungszusammenhang |

| |

I. Testament und

Kodizill | |

Will ein/e Erblasser/in selber

(!) entscheiden, wer, was erben soll, müssen sie testieren; testamentarische

im Gegensatz zur gesetzlichen Erbfolge. – Letztwillige Verfügungen

sollten sorgfältig und mit Bedacht auf ihre Wirkungen erstellt werden.

Ist doch ihre Korrektur oft nicht mehr möglich. Ältere Testamente

sollten nach einigen Jahren allenfalls revidiert werden. – Dazu

rät schon Cicero in den „Tusculanae disputationes” / Gespräche in

Tusculum (Reclam UB 5028). | |

| |

„Die Anordnung, wodurch ein Erblasser sein Vermögen,

oder einen Teil desselben einer oder mehreren Personen widerruflich

[!] auf den Todesfall [!] überlässt, heißt eine Erklärung

des letzten Willens.” | |

Damit

wird klargestellt, dass Testamente bis zum Tod des/r Eblassers/in frei –

dh ohne Rücksichtnahme auf etwa eingesetzte Personen – widerrufen werden

können → Widerrufbarkeit

von Testamenten

| Widerruflichkeit von Testamenten |

| |

§ 553 ABGB grenzt – wie das römische Recht –

das Testament vom Kodizill ab: Das ist letzter Wille mit anderen

Verfügungen und ohne Erbeinsetzung. Kodizille enthalten zB die letztwillige Bestellung

eines Vormunds oder das Aussetzen eines Vermächtnisses. – Gschnitzer

(Erbrecht) meint in Bezug auf diese Unterscheidung: | |

„Im Sprachgebrauch heisst aber letzter Wille

Testament, und für das Kodizill gelten dieselben Bestimmungen, ausgenommen

die Auslegungsregeln zweifelhaften Wertes der §§ 713, 714 [ABGB].” | |

Das ABGB erwähnt das Kodizill auch noch an anderen Stellen:

§§ 578, 695, 714-716, 721. | |

|

SZ 22/210 (1949): Der Gültigkeit

eines mündlichen Kodizills steht nicht entgegen

(gemeint ist wohl eine Konversion; vgl Binder, Konversion 144 → KAPITEL 15: Die

Umdeutung oder Konversion),

dass der Erblasser ein schriftliches Kodizill beabsichtigt hat.

Ein in schriftlicher Form als Kodizill nicht gültiges, aber sofort

bei Errichtung des letzten Willens niedergeschriebenes und von drei

Zeugen unterschriebenes Schriftstück steht einer schriftlichen Aufzeichnung

iSd §585 ABGB gleich. | |

|

|

|

SZ 62/131 (1989): Ist nur die Erbeinsetzung

der Ehegattin, nicht aber die Beschränkung der Kinder auf den Pflichtteil

formungültig, so ist im Erbrechtsprozess die Absicht des Erblassers

festzustellen, ob auch in diesem das negative Testament Bestand

haben sollte. (Ein negatives Testament enthält

keine positive Erbeinsetzung und wird daher iSd § 553 ABGB als Kodizill

verstanden.) | |

|

3. Gültigkeitsvoraussetzungen

– Testierfähigkeit | |

Beurteilungszeitpunkt für die Gültigkeit

einer letztwilligen Verfügung ist der Zeitpunkt ihrer Errichtung;

§§ 575, 576 ABGB. Der/die ErblasserIn muss testierfähig sein.

Diese Fähigkeit tritt vollständig mit Vollendung des 18. Lebensjahres

ein. – Unmündige können nach § 569 ABGB überhaupt

nicht testieren, mündige Minderjährige aber bereits

mündlich vor Gericht oder einem Notar; sog öffentliches Testament. | Zeitpunkt

der Errichtung |

Wird eine letztwillige Verfügung

unter Zwang oder Anwendung von List errichtet,

ist sie anfechtbar. – Zum wesentlichen Irrtum des

Erblassers: § 570 ABGB. § 571 ABGB folgt der Maxime: falsa demonstratio

non nocet. | |

| |

| |

§

577 ABGB zählt die Testamentsformen auf: | |

„Man kann außergerichtlich oder gerichtlich,

schriftlich oder mündlich; schriftlich aber mit, oder ohne Zeugen testieren.” | |

Ein Erblasser kann – will er außergerichtlich und schriftlich

testieren – entweder: | Außergerichtlich

und schriftlich |

| •

den gesamten

Text eigenhändig schreiben und unterschreiben: sog eigenhändiges oder holographes

Testament (§ 578 ABGB; vgl das Beispiel → Testamentsbeispiele); | |

Ein (wenn auch selbst) maschinengeschriebener

oder „gemailter” Text reicht für ein eigenhändiges Testament daher nicht

aus, wohl aber ein stenographisch verfasster. | |

| •

oder ihn von

einer anderen Person schreiben lassen und eigenhändig unterfertigen:

sog fremdhändiges oder allographes Testament;

§§ 579–581 ABGB (vgl das Beispiel → Testamentsbeispiele).

Bei dieser Testamentsform genügt aber die bloße Unterschrift des/r

Testierenden nicht. Es braucht auch die Unterschrift von drei Zeugen. | |

|

OGH 16. 5. 2001, 6 Ob 66/01a, JBl 2002, 242:

Erblasser hinterlässt formungültiges Testament (Erben unterschrieben

als Zeugen eines fremdhändigen Testaments). Nur zwei der drei gesetzlichen

Erben anerkennen das Testament. – OGH lehnt eine Sanierung ab, weil

dafür alle in Betracht kommenden gesetzlichen Erben das formungültige

Testament vor Entscheidung des Abhandlungsgerichtes vorbehaltlos anerkennen

müssen. | |

|

Ein gültiges Testament kann auch mündlich vor 3

Zeugen errichtet werden; §§ 584-586 ABGB: Mündliches Zeugentestament.

– Die Testamentspraxis zeigt, dass dabei immer wieder Fälschungsgefahr

besteht. Auf der anderen Seite gilt es die Vielfalt privatautonomer

Erklärung zu erhalten, denn auch die Sorge beruflicher Interessenvertretungen

trägt nicht nur selbstlose Züge. | Mündliches

Zeugentestament |

Vgl etwa die folgende Zeitungsmeldung: „Testament

nicht mehr mündlich. – Die Abschaffung der mündlichen Testamente

verlangt die Notariatskammer als Konsequenz aus dem Fall

Blauensteiner. Die mutmaßliche Mörderin soll versucht haben,

einen Detektiv gegen Zahlung von 300.000 S zur Bestätigung eines

mündlichen Testaments zu überreden. Für ein mündliches Testament

genügt es, dass der letzte Wille vor 3 Zeugen geäußert wird – mit

dem Problem, dass die Aussagen nach Jahren nicht mehr übereinstimmen

....” (Aus: Der Standard, 1.2.1996, S. 4) | |

Die §§

585, 586 ABGB regeln also das außergerichtliche mündliche (Zeugen)Testament

und verlangen dafür, „drei fähige Zeugen, welche zugleich gegenwärtig,

und zu bestätigen fähig sind, dass in der Person des Erblassers

kein Betrug oder Irrtum unterlaufen sei” und dieser vor ihnen ernstlich seinen

letzten Willen erklärt habe. – Erinnerungslücken der Zeugen befürchtend,

ordnet § 585 Satz 2 ABGB an: | |

„Es ist zwar nicht notwendig, aber vorsichtig,

daß die Zeugen entweder alle gemeinschaftlich, oder ein jeder für

sich zur Erleichterung des Gedächtnisses, die Erklärung des Erblassers

entweder selbst aufzeichnen, oder, so bald als möglich, aufzeichnen

lassen.” | |

|

SZ 69/161 (1996) mwH: Stimmen die

Aussagen der eidlich vernommenen Zeugen eines mündlichen Testaments in

den für die Erbeinsetzung wesentlichen Fragen nicht überein, liegt

ein Mangel der äußeren Form des Testaments vor (vgl die Marginalrubrik

vor § 577 ABGB), der zur Zurückweisung der auf eine solche Anordnung

gestützten Erklärung nach § 122 AußStrG führt. | |

|

|

|

SZ 71/7 (1998): Formungültiges

gerichtliches Testament

→ KAPITEL 12: Rspr-Beispiele. | |

|

|

|

OGH 27. 2. 2002, 3 Ob 30/02m, JBl 2002, 518:

Eine Woche vor seinem Tod erklärt der Erblasser im Beisein von vier

Freunden: „Männer, ich sage euch jetzt etwas! Wenn mit mir etwas

passiert, bekommt alles die Christina” [seine Lebensgefährtin].

Die Schwester des Erblassers begehrt die Feststellung, dass keine formgültige

letztwillige Verfügung vorliegt. – OGH: Zu den Gültigkeitserfordernissen

bei der privaten mündlichen letztwilligen Verfügungen gehört auch

das Bewusstsein der Zeugen, als Zeugen einer solchen Verfügung fungiert

zu haben, was hier angenommen wird. (Dem erbrechtlichen Willensprinzip wird

vorbildlich Rechnung getragen.) | |

|

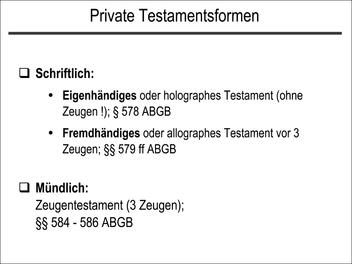

| Abbildung 17.3: Private Testamentsformen |

|

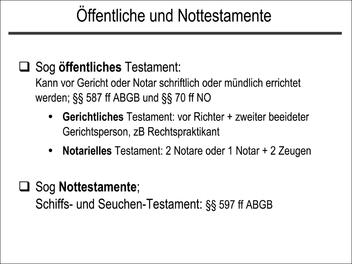

| Abbildung 17.4: Öffentliche und Nottestamente |

|

Hält

ein/e Erblasser/in im Rahmen des Testierakts die gesetzlichen Formvorschriften

nicht ein, „so ist die letzte Willenserklärung ungültig”; § 601

ABGB. – Die Formstrenge des Erbrechts hat ihren

Grund darin, dass die Echtheit letztwilliger Verfügungen sichergestellt

und Fälschungen möglichst verhindert werden sollen. | Rechtsfolgen eines Formmangels |

| |

5. Testamentarische

Erbrechts- oder Vermächtnisanordnung | |

Der

Erblasser kann im Testament über den gesamten Nachlass verfügen

oder bloß über einen bestimmten Teil /Quote; vgl

§ 532 Satz 1 ABGB : | |

„Das ausschließende Recht, die ganze Verlassenschaft,

oder einen in Beziehung auf das Ganze bestimmten Teil derselben

(zB die Hälfte, ein Drittel) in Besitz zu nehmen, heißt Erbrecht.” | |

Eine diesbezügliche

testamentarische Anordnung ist Erbeinsetzung. | Erbeinsetzung |

tWill

der Erblasser aber nur über bestimmte (Einzel)Stücke verfügen, nennt

man dies – wie wir schon wissen – Vermächtnis/Legat → Erbeinsetzung

und Vermächtnis;

zB ein Schmuckstück, Auto oder die Bücher / Bibliothek, aber auch

eine Liegenschaft. – Wichtig ist, dass der Legatar / Vermächtnisnehmer

nicht die Stellung eines Erben hat. Gegenstände eines Vermächtnisses

sind nach § 653 ABGB: | Vermächtnis/Lega |

„Alles was im gemeinen Verkehre steht: Sachen,

Rechte, Arbeiten und andere Handlungen, die einen Wert haben, können

vermacht werden.” | |

Vermächtnis kommt von ver-machen, womit

Laien – wie erwähnt – oft auch ver-erben iSv Erbeinsetzung

meinen. | |

|

SZ 27/ 215 (1954): Verpflichtung

des Erben zur Sicherstellung eines vermachten (Liegenschafts)Anwartschafts-

oder Aufgriffsrechts. | |

|

Der Eigentumserwerb am einzelnen Vermächtnisgegenstand

erfolgt – je nach Sachbeschaffenheit – durch dessen Übergabe oder

Verbücherung (Modus), der Erbe dagegen erwirbt durch gerichtlichen

Einweisungsakt pauschal (Universalsukzession); Einantwortung. | |

| |

| |

Das Testament muss einen oder mehrere

Erben benennen; Erbseinsetzung: § 553 ABGB. – Erbe/in ist

jene Person, die in die vermögenswerten, vererblichen Rechte und

Pflichten des/r ErblassersIn nachfolgt; Universalsukzession /

Gesamtrechtsnachfolge. | |

Erben

können – also passiv erbfähig sind – grundsätzlich

alle natürlichen und juristischen Personen;

also auch Stiftungen und Vereine etc. – Aktiv vererben

können dagegen nur natürliche Personen, denn juristische Personen

kennen eigene Regeln wie ihr Vermögen im Falle ihres Endes („Todes”)

aufzuteilen ist. Man spricht bei juristischen Personen von Liquidation /

Abwicklung → KAPITEL 4: Fusion

/ Verschmelzung und Spaltung. | Wer kann erben und ver-erben? |

Wurde

vom Erblasser nur ein einziger Erbe ohne Beschränkung auf einen

Teil der Verlassenschaft eingesetzt, erbt dieser das Ganze; er ist Allein-

oder Universalerbe. Wurde der Erbteil des Erben dagegen

bemessen – zB mit 1/3, „so fallen die übrigen Teile den gesetzlichen

Erben zu”; § 554 ABGB: – Testamentarische und gesetzliche

Erbfolge können danach also nebeneinander zur Anwendung

gelangen! Vgl auch § 534 ABGB. – Wurden mehrere Erben ohne

Teilungsvorschrift eingesetzt, „teilen sie zu gleichen Teilen”;

§ 555 ABGB. | Testamentarische

und gesetzliche Erbfolge können nebeneinander zur Anwendung gelangen |

|

SZ 27/142 (1954): Im Zweifel, ob

mehrere in einem Testament angeführte Personen zusammen Erben sein sollen,

ist dem Erbserklärten, der das ausschließliche Erbrecht in Anspruch

nimmt, gegenüber den anderen, die gemäß § 555 ABGB mit ihm zu gleichen

Teilen teilen wollen, die Klägerrolle zuzuteilen → Widersprechende

Erbserklärungen – Erbrechtsklage

| |

|

7. Widerrufbarkeit

von Testamenten | |

Testamente können – als einseitige (aber

nicht empfangsbedürftige!) Rechtsgeschäfte/Willenserklärungen ( → KAPITEL 5: Ein-,

zwei- und mehrseitige Willenserklärungen)

– bis zum Tod des Erblassers / Testators von diesem frei, dh jederzeit

widerrufen werden; §§ 717 ff ABGB. Vgl auch den Wortlaut des § 552

ABGB: „widerruflich auf den Todesfall”. – Der Widerruf kann ausdrücklich (§§

719 ff ABGB), schlüssig oder stillschweigend (§§

721 ff ABGB) – zB Durchstreichen des Textes oder der Unterschrift

– geschehen. | Formen

des Widerrufs |

|

EvBl 1999/195 – Schlüssiger Widerruf

eines Testaments. | |

|

Ein

in einer letztwilligen Verfügung erklärter Widerrufsverzicht –

sog derogatorische Klausel – gilt nach § 716 ABGB

als nicht beigesetzt. | Widerrufsverzicht |

In der Praxis erfolgt der Widerruf oft

dadurch, dass ein neues Testament errichtet wird.

Dadurch wird das ältere Testament vollständig aufgehoben, „dafern

der Erblasser in dem letzteren nicht deutlich zu erkennen gibt,

dass das frühere ganz oder zum Teil bestehen solle”; § 713 ABGB.

– Davon abweichend ordnet § 714 ABGB für Kodizille an,

dass ein später errichtetes Kodizill frühere Vermächtnisse und Kodizille

nur dann aufhebt, wenn es mit früher errichteten in Widerspruch

steht; ansonsten bleiben die mehreren Anordnungen „nebeneinander

bestehen”. – Dies wird sinnvoller Weise analog auf Testamente angewandt. | Errichtung

eines

neuen Testamentes |

§

715 ABGB regelt den Fall, dass „man nicht entscheiden [kann], welches

Testament oder Kodizill das spätere sei”. – Es gelten dann,

„insofern sie nebeneinander bestehen können, beide, und es kommen

die im Hauptstücke von der Gemeinschaft des Eigentums aufgestellten

Vorschriften [§§ 825 ff ABGB] zur Anwendung”. | |

Trotz dieser gesetzlichen Anordnungen treten

in der Praxis immer wieder Fragen bezüglich der Konkurrenz letztwilliger

Verfügungen auf. | |

| |

8. Auflagen, Bedingungen,

Befristungen | |

Die Erbeinsetzung

kann – was in der Praxis oft vorkommt – mit Belastungen /

Auflagen (§§ 709 ff ABGB) verbunden sein. | |

| |

Auch Bedingungen (§§ 696 ff ABGB) oder Befristungen (§§

704 ff ABGB) in Testamenten sind möglich: | |

| |

Die Überschrift vor § 709 ABGB lautet: „Auftrag”.

Das ABGB meint aber „Auflage”. Dazu → KAPITEL 13: Die

Auflage.

§ 709 ABGB ordnet an, dass eine „Nichterfüllung des Auftrages” als

„auflösende Bedingung anzusehen” sei. Der Nachlass wird dadurch

„verwirkt”. – Zur Bedingung → KAPITEL 13: Die

Bedingung. | |

9. Schranken der

Testierfreiheit | |

| |

| |

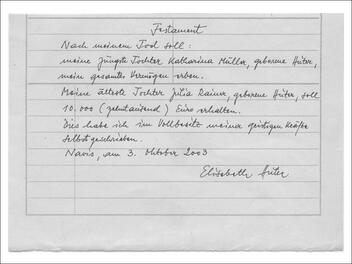

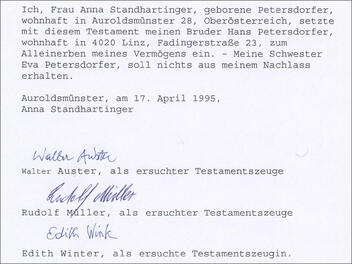

| Eigenhändiges

schriftliches Testament |

| Abbildung 17.5: Eigenhändiges schriftliches Testament |

|

Das ABGB verlangt – wie wir

gehört haben – für die Gültigkeit eines eigenhändigen Testaments nur,

dass es eigenhändig geschrieben und (!) unterschrieben wird. Die Beisetzung

des Datums (Tag, Monat, Jahr, Ort) ist „nicht notwendig,

aber zur Vermeidung der Streitigkeiten rätlich”.

– Zur rechtsgeschichtlichen Entwicklung Gschnitzer, in: Franz Gschnitzer

Lesebuch 444 (1993). | Datum |

Im Gegensatz zum frCC verzichtete

das ABGB auf das Datum als Gültigkeitsvoraussetzung,

was sinnvoll ist, weil dadurch die Zahl ungültiger Testamente gesenkt

werden kann. Auch der itCC (Art 602) verlangt noch

heute das Datum als Gültigkeitsvoraussetzung („datiert und unterschrieben”), lockert

dieses Kriterium aber bereits auf; vgl dessen Art 606. | FrCC und itCC |

| |

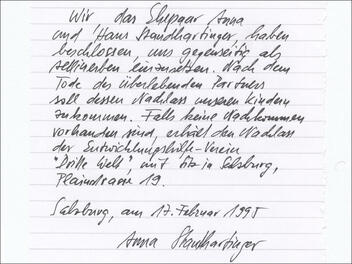

| Abbildung 17.6: Fremdhändiges Testament |

|

Hier

schreibt nicht der Erblasser selbst, sondern eine andere Person

den Text des Testaments. Dazu kommt die eigenhändige Unterschrift des

Erblassers und die Unterschrift von 3 Zeugen, die

auf der Testamentsurkunde selbst (!) – „entweder inwendig oder von

außen” – unterschreiben müssen. Sie müssen das 18. Lebensjahr vollendet

haben und dürfen in dem von ihnen „bezeugten” Testament nicht bedacht

werden; § 579 ABGB. | Testamentszeugen |

Die §§ 591 ff ABGB handeln von „unfähigen” iSv befangenen

Zeugen; vgl etwa § 591 ABGB: „Personen unter achtzehn Jahren,

Sinnlose, Blinde, Taube oder Stumme, dann diejenigen, welche die

Sprache des Erblassers nicht verstehen, können bei letzten Anordnungen

nicht Zeugen sein.” | |

Nach

§ 579 ABGB, letzter Satz müssen die Testamentszeugen den Inhalt

des Testaments nicht kennen; daher die im Gesetz vorgesehene

Möglichkeit, auf der Testamentsurkunde auch „außen” (aber nicht

etwa auf dem Umschlag!) zu unterschreiben. – Der Erblasser muss

aber vor drei fähigen Zeugen, von denen wenigstens zwei zugleich

anwesend sein müssen, „ausdrücklich erklären, dass der Aufsatz seinen

letzten Willen enthalte”. | |

|

EvBl 1999/123: §§ 579, 569, 577,

588 ABGB – Einheit des Testierakts bei einem fremdhändigen Testament.

Hier kann eine Zeugenunterschrift in gewissen zeitlichen Grenzen

nachgeholt werden. Eine erst Monate nach dem Tod des Erblassers

nachgeholte Zeugenunterschrift ist aber verspätet. – Der dritte Testamentszeuge

darf nach § 579 ABGB nachträglich beigezogen werden. Das gilt aber

nur für den Fall, dass die Einheit des Testierakts erhalten bleibt,

was voraussetzt, dass das Testament in der Zwischenzeit nicht verändert

worden ist. | |

|

| |

Besonderheiten

gelten für Personen mit körperlichen oder geistigen

Gebrechen, wie Blinde oder unter Sachwalterschaft stehende

Personen oder für Ausnahmesituationen, wie Katastrophen, Krieg

etc; vgl §§ 597 ff ABGB. | |

§ 597 ABGB erklärt auch „Personen, die das vierzehnte

Jahr zurückgelegt haben, [zu] gültige[n] Zeugen”; § 598 ABGB lässt

bspw „zwei Zeugen” genügen und § 599 ABGB bestimmt, dass Schifffahrts-

und Seuchentestamente „sechs Monate nach geendigter Schifffahrt

oder Seuche” ihre „Kraft” verlieren. | |

Erweiterte testamentarische Möglichkeiten bestehen auch

für Ehegatten und Brautleute,

die Testamente auch gemeinsam errichten können.

Die Praxis hat hier aber noch nicht zufriedenstellende Lösungen

gefunden. – Zu unterscheiden sind dabei das: | |

| •

wechselseitige oder gemeinschaftliche

Testament und das | |

| •

wechselbezügliche Testament. | |

Vgl § 583 iVm § 1248

ABGB. Die Gatten können sich dabei sowohl gegenseitig als

auch (gemeinsam) andere Personen zu Erben einsetzen.

– Die Judikatur verlangt aber – anders als der Gesetzeswortlaut

des § 583 und noch klarer § 1248 ABGB! – von jedem Ehegatten eine

eigenhändig geschriebene und (!) unterschriebene Erklärung. Berechtigte

Kritik daran schon von Gschnitzer! – Es erscheint nötig hier umzudenken

und – wenn auch spät – dieser interpretatio contra legem ein Ende

zu bereiten. | Wechselseitiges

oder gemeinschaftliches Testament |

Auch gemeinsam

errichtete Testamente können aber einseitig (!) widerrufen werden

(§ 1248 Satz 2 ABGB), was einen wichtigen Unterschied zum Erbvertrag

darstellt ( → Erbvertrag

– Vermächtnisverträge), der als Vertrag eben nicht mehr (einseitig)

widerrufbar ist. – Beim wechselseitigen Testament kann aber nach

§ 1248 Satz 2, 2. HalbS ABGB „aus der Widerrufung des einen Teiles

auf die Widerrufung des andern Teiles nicht geschlossen werden (§

583).” – Darin liegt der Unterschied zum wechselbezüglichen Testament. | |

Ehegatten oder Verlobte können ein gemeinschaftliches

Testament aber nicht nur – wie im folgenden Beispiel – in einer gemeinsamen

Urkunde errichten. Die Urkunden können auch

getrennt errichtet werden und auch ein fremdhändiges Zeugentestament

kann als gemeinschaftliches durch Ehegatten errichtet werden. | |

|

Nicht- Ehegatten können

derartige Testamente nicht errichten; SZ

55/143 (1982): Ein gemeinschaftliches Testament

von Nichtehegatten (zB Lebensgefährten!) wird auch von dem Erblasser

ungültig errichtet, der selbst das außergerichtliche schriftliche

Testament eigenhändig schrieb und unterschrieb. (?) – Auch hier täte

ein Umdenken not; § 7 ABGB böte die Möglichkeit, für die nötige

Korrektur durch Annahme einer unechten oder Wertungslücke ( → KAPITEL 11: Echte

und unechte Lücken)

zu sorgen. | |

|

Ein von Brautleuten errichtetes

gemeinsames Testament steht unter der Bedingung der späteren Eheschließung,

sonst ist es ebenfalls ungültig. | |

Beim wechselbezüglichen

Testament wird – nach hA und Rspr – mit dem Widerruf des

einen Teils auch die letztwillige Verfügung des andern Teils hinfällig.

Es steht unter der auflösenden Bedingung des gegenseitigen Bedachtwerdens.

– Das zum wechselseitigen Testament Gesagte, gilt auch hier. | Wechselbezügliches Testament |

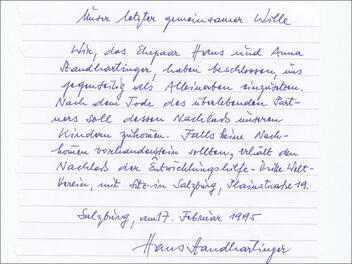

| Abbildung 17.7: Wechselbezügliches Testament (1) |

|

| Abbildung 17.8: Wechselbezügliches Testament (2) |

|

II. Exkurs:

Die Patientenverfügung | |

| |

Die Patientenverfügung

in Europa | |

1. „Patientenverfügung”,

sog „Patiententestament”, „Psychiatrisches Testament” | |

Darunter wird eine

(schriftliche) Willenserklärung verstanden, in der eine Person bestimmt,

was im Falle einer künftigen schweren oder zum Tode führenden Erkrankung

oder bei Bewusstlosigkeit und Dauerschädigung des Gehirns samt Ausfall

lebenswichtiger Körperfunktionen (medizinisch) geschehen soll. | |

Angeordnet

wird typischerweise: | Was wird angeordnet? |

| • Dass auf künstliche,

lebensverlängernde medizinische Maßnahmen verzichtet werden soll;

oder | |

| •

dass bestimmte psychiatrische

Behandlungsmethoden wie Elektroschock, Insulinschock oder das Verabreichen von

Neuroleptika abgelehnt werden; vgl EvBl 1999/21: Psychiatrisches

Testament. Diese E setzt sich vor allem mit der Bindungswirkung

der Patientenverfügung auseinander. Im Zeitpunkt der Errichtung

einer Patientenverfügung muss der Erklärende handlungsfähig sein. | |

| • dass alle Möglichkeiten der Schmerzlinderung,

ungeachtet allfälliger lebensverkürzender Nebenwirkungen angewandt

werden sollen. | |

2. Patientenverfügungen

sind keine Testamente iSd Erbrechts | |

Und

sie sind auch keine Rechtsgeschäfte. Sie dienen

vielmehr ausschließlich einer wirksamen Ausübung des Selbstbestimmungsrechts

in einer oder für eine schwierige/n gesundheitlich-medizinischen

Situation. In solchen Anordnungen werden grundsätzlich keine Verfügungen

für die Zeit nach dem Tod getroffen. | Kein

Rechtsgeschäft – Ausübung des Selbstbestimmungsrechts |

| |

Solche

Erklärungen ergänzen uU den Behandlungsvertrag, ähnlich (!) dem

Weisungsrecht des Werkbestellers. Der Vertragspartner, der Arzt

oder eine Krankenanstalt, ist hier auf Beratung beschränkt. – Patienten/innen

wollen dafür vorsorgen, dass, falls sie später ihre Entscheidungsfähigkeit

verlieren, gegen Fremdbestimmung geschützt sind. – Solche Anordnungen

können aber nur innerhalb des von der Rechtsordnung akzeptierten

Entscheidungs- und Selbstbestimmungsrahmens getroffen werden. Eine

Anordnung, auch für den Fall einer Querschnittlähmung alle Behandlungsmaßnahmen

auszusetzten wäre daher ungültig und nicht zu befolgen. – Zu beachten ist

jedoch, dass ein solches Selbstbestimmungsrecht ein absolutes Persönlichkeitsrecht

darstellt, mit dem nicht leichtfertig umgegangen werden darf. | |

Es existiert bislang keine inhaltlich

determinierende gesetzliche Regelung und auch keinerlei Formpflicht;

also weder Schriftform noch etwa Notariatsaktspflicht. Vgl aber

immerhin die Erwähnung in § 10 Abs 1 Z 7 KAKuG iVm § 21 ABGB und

§ 2 UbG. – Eine gesetzliche Regelung erschiene im Interesse der

Rechtssicherheit aller Beteiligten aber sinnvoll. | Keine

gesetzliche Regelung |

Patientenverfügungen

können derzeit jederzeit und auf jede Weise widerrufen werden.

– Sinnvoll erschiene es im Falle einer gesetzlichen Regelung, eine

derartige Anordnung nach dem Vorbild des § 599 ABGB ebenfalls 6

Monate nach Beendigung der Ausnahmesituation außer Kraft treten

zu lassen. Ohne Zusammenhang mit einer Ausnahmesituation errichtete

Patientenverfügungen sollten aber grundsätzlich unbegrenzt gelten;

eine Verlängerungserklärung nach dem Ablauf von bspw 5 oder 7 Jahren

erschiene aber in Bezug auf die anzustrebende Rechtssicherheit diskussionswürdig. | Widerruf |

Häufig werden Vertrauenspersonen bestimmt

und mit (Voraus)Vollmacht ausgestattet. Sie sollen bei Handlungsunfähigkeit

für die betreffende Person handeln; dh die erwünschten Maßnahmen bewirken. | Vertrauensperson |

III. Substitution:

Ersatz- und Nacherbschaft | |

Das ABGB

behandelt in den §§ 604 ff unter dem Begriff der

Substitution oder Nacherbschaft iwS: | |

| •

einerseits die Ersatzerbschaft (auch

gemeine oder Vulgarsubstitution genannt: §§ 604 ff ABGB und | |

| •

andrerseits

die Nacherbschaft ieS (auch fideikommissarische

Substitution: §§ 608 ff ABGB. | |

Der Sinn von Ersatz- und Nacherbschaft ist darin zu erblicken,

dass diese Anordnungen des Erblassers einerseits die sonst mögliche | |

| •

Anwachsung /

Akkreszenz (auch Zuwachs genannt) der Erbschaft (→ Anwachsung,

Akkreszenz, Zuwachs)

verhindern und andrerseits den | |

| • Eintritt der gesetzlichen Erbfolge (→ Die

gesetzliche Erbfolge)

ebenso ausschließen, wie das außerordentliche Erbrecht der

Legatare und das Heimfallsrecht des Staates

(Kaduzität) → Erbrecht

der Vermächtnisnehmer – Kaduzität

| |

§ 652 ABGB ordnet an, dass die Substitutionsregeln

auch für Vermächtnisse gelten. | |

| |

§

614 ABGB enthält eine Auslegungsregel für Substitutionen.

Sie folgt dem Grundgedanken der Unklarheitenregel des § 915, Fall

1 ABGB, wonach im Zweifel die geringere Last – hier zB nur eine

gemeine Substitution – anzunehmen ist. | Auslegungsregel |

1. Die Ersatzerbschaft

oder gemeine Substitution | |

| |

Ein

„Erblasser kann für den Fall, dass der eingesetzte Erbe [Institut/us]

die Erbschaft nicht erlangt, einen; und wenn auch dieser sie nicht

erlangt, einen zweiten, und im gleichen Falle einen Dritten, oder

auch noch mehrere Nacherben [Substituten] berufen”; § 604 Satz 1

ABGB. Eine solche Anordnung heißt eine gemeine Substitution und

wird auch Vulgarsubstitution oder Ersatzerbschaft genannt. | |

Wir kennen den Begriff der Substitution (substituieren)

aus der Alltagssprache und haben ihn auch beim Auftrag ( → KAPITEL 12: Der

Auftrag)

kennen gelernt. Substitut ist eine Ersatzperson, eine Art Stellvertreter.

Substitution meint Ersatz, substituieren, etwas ersetzen. Erbrechtlich

bedeutet der Begriff – wie erwähnt – entweder Ersatz- oder Nacherbschaft. | |

Der Ersatzerbe (Substitut)

ersetzt den zunächst eingesetzten Erben (Institut/us); § 604 ABGB.

–

§ 605 ABGB nennt Gründe für eine Ersatzerbschaft: Der ernannte Erbe

kann zB nicht Erbe sein – erweist sich vielleicht als erbunwürdig

– oder will es nicht sein; schlägt bspw die Erbschaft aus. | Ersatzerbe |

Die Stellung

des Substituten entspricht (ganz) der des eingesetzten Erben; das

bedeutet bspw, dass auch dem/r Substituten/in die Erbschaft mit

dem Tod des Erblassers anfällt und dass, wie § 606 ABGB anordnet,

die „den Erben aufgelegten Lasten [zB ein Vermächtnis oder eine

Auflage]” grundsätzlich auch für den Nacherben gelten. Das gilt

aber nicht für Bedingungen; das schließt ausdrücklich § 702 ABGB

aus. | |

§

607 ABGB regelt den Sonderfall einer Ersatzerbschaft unter Miterben;

zB wechselseitige Ersatzerbschaft eingesetzter Miterben. | Miterben |

2. Die

Nacherbschaft oder fideikommissarische Substitution | |

| |

Zum

Unterschied zur Ersatzerbschaft, bei der der zunächst eingesetzte

Erbe (Vorerbe, Institut/us) die Erbschaft gar nicht erlangt, verpflichtet

der Erblasser bei der Nacherbschaft ieS seine/n Erben (Institut/us)

dazu, „dass er die [bereits] angetretene Erbschaft [entweder] nach

seinem Tode oder in andern bestimmten Fällen [zB ab dem 50. Geburtstag]

einem zweiten ernannten Erben [Substitut] überlasse”; § 608 Satz

1 ABGB. | |

Die

§§ 611, 612 ABGB schränken die Nacherbschaft ein, weil eine zeitlich

zu lange Bindung(smöglichkeit) von Vermögenswerten durch den Erblasser

rechtlich unerwünscht ist. – Das Gesetz bestimmt, dass der Erblasser

zwar beliebig viele „Zeitgenossen” als Nacherben

ieS einsetzen kann. Zeitgenossen meint: Geboren oder doch schon

gezeugt. Für Nicht-Zeitgenossen verlangt § 612

ABGB: bei „Geldsummen, und anderen beweglichen Sachen” ist die Zahl

der Nacherben auf zwei, bei unbeweglichen Gütern sogar auf eine

Person – das Gesetz spricht von Graden – eingeschränkt. | Einschränkung

der

Nacherbschaft |

Streitig ist, ob bestehende juristische

Personen als Zeitgenossen anzusehen sind; contra: Koziol/Welser

II12 420 – pro: Eccher in Schwimann1 §§

611 f ABGB Rz 1. Gesetzestext und ratio legis legen eher eine teleologische Reduktion

dieser Bestimmungen und des § 26 ABGB nahe. | |

Die

Einsetzung eines Nacherben muss „ bestimmt” erfolgen;

und zwar muss sie vom Erblasser (selbst) vorgenommen werden, nicht

etwa vom Vorerben: vgl § 564 ABGB. Bestimmt muss vor allem auch

der Nacherbfall festgelegt werden. – Die Nacherbschaftsanordnung

des Erblassers betrifft nur das von ihm hinterlassene Vermögen (§

609 ABGB), nicht auch das Vermögen des (erbenden) Vorerben. § 609

ABGB stellt dies für die sog Pupillarsubstitution klar;

Größenschluss: arg a maiori ad minus → KAPITEL 11: Die

Größenschlüsse. | |

Nach § 609 ABGB „können auch die Eltern

ihren Kindern, selbst in dem Falle, dass diese zu testieren unfähig

sind, nur in Rücksicht des Vermögens, das sie ihnen hinterlassen,

einen Erben oder Nacherben ernennen”. | |

Von stillschweigender

Nacherbschaft wird gesprochen, wenn ein Erblasser dem Erben

verbietet, „über den [erlangten] Nachlass zu testieren”. Das Gesetz

ordnet in diesem Fall an, dass der Erbe den Nachlass „für seine

gesetzlichen Erben aufbewahren” muss; § 610 ABGB. Ein auferlegtes

Veräußerungsverbot schließt nämlich das Recht, über diese Sache

zu testieren, nicht aus; § 610 Satz 2 ABGB. | Stillschweigende

Nacherbschaft |

Für bedingte oder befristete Erbeinsetzungen ordnen

die §§ 707, 708 ABGB an, dass auf sie die Bestimmungen über die

Nacherbschaft anzuwenden sind. | |

§

613 ABGB bestimmt die Rechtsstellung des Vorerben als „eingeschränkte[s]

Eigentumsrecht, mit den Rechten und Verbindlichkeiten eines Fruchtnießers”;

Rspr und Schrifttum billigen ihm zum Teil „mehr als Fruchtgenuss”

zu, nämlich Eigentum, wenngleich auflösend bedingt oder befristet. | Rechtsstellung

bei der Nacherbschaft |

|

EFSlg 54.127: Zwischen Einantwortung

und Eintritt des Nacherbfalls gebühren dem Vorerben die

Nutzungen und Früchte uneingeschränkt; | |

|

|

|

Daher ist der Vorerbe

selbst gegen den Willen des Nacherben zum Abschluss langfristiger

Mietverträge berechtigt; NZ 1930, 142. | |

|

|

|

SZ 61/9 (1988): Dem Vorerben

eines Waldgrundstücks steht das forstmäßig geschlagene

Holz, nicht aber die Rodung des Grundstücks zur Schottergewinnung

zu. | |

|

|

|

Der Vorerbe darf

nämlich die Bewirtschaftungsart nicht ändern; ebendort = EFSlg 63.037. | |

|

|

|

SZ 21/22 (1947) oder SZ 41/151 (1968): Dingliche

Verfügungen des Vorerben über das Substitutionsgut (zB

die Eigentumsübertragung mittels eines Kaufvertrags) sind nicht

nur den Nacherben gegenüber (also relativ), sondern auch gegenüber

Dritten – also absolut – unwirksam, insoweit sie die Rechte eines

Fruchtnießers übersteigen und jene des Nacherben tangieren. | |

|

|

|

OGH 18. 10. 2001, 2 Ob 252/01z, EvBl 2002/67:

Vater stirbt, seine Gattin ist im Testament als Alleinerbin eingesetzt.

Dieses enthält auch folgende Anordnung: „Nach dem Tode des Überlebenden

soll dessen Nachlass unseren Kindern Mario und Manuela zukommen.”

– Der Sohn beantragt idF, seiner Mutter die Hinterlegung der Gelder

und Wertpapiere bei einer Bank zur Sicherstellung aufzutragen. –

OGH: Die Art der Sicherung von Nacherben ist in

§ 158 Abs 2 AußStrG geregelt; die §§ 1373 f ABGB (Art der Sicherstellung)

gelten, anders als bei Vermächtnissen, dafür nicht. § 158 Abs 2

AußStrG sei auch ungenau und missverständlich formuliert; er verlangt

nämlich nicht, die zu einer Erbschaft gehörenden Gelder, Wertpapiere

und Einlagebücher auf Verlangen eines Noterben bei einem Kreditinstitut

zu hinterlegen. Der Vorerbe kann vielmehr nach den §§ 613 und 510

ABGB (Rechtsstellung eines Fruchtnießers) über Geld nach Belieben

verfügen und schuldet dem Nachlass nur den Wert. | |

|

Nur Vor-

und Nacherbe gemeinsam besitzen zusammen die Rechtsstellung

eines Vollerben und (damit) eines Volleigentümers;

SZ 63/209 (1990). Sie können daher gemeinsam die Substitutionsbindung

aufheben, einschränken oder auf eine andere

Sache übertragen; ebendort. Daraus folgt auch,

dass eine Exekution in die Substanz durch Gläubiger des Vorerben

unzulässig ist; GlU 9457 (1883). Die Früchte der Vorerbschaft können

aber verpfändet werden; GlU 6743 (1875). | Substitutionsbindung |

Nach

§ 615 ABGB erlischt eine angeordnete Ersatzerbschaft,

„sobald der eingesetzte Erbe die Erbschaft angetreten hat; die [Nacherbschaft],

wenn keiner von den berufenen Nacherben mehr übrig ist; oder wenn

der Fall, für den sie errichtet worden, aufhört”. – Nach § 615 Abs

2 ABGB geht im Zweifel das Recht der Nacherbschaft ieS auch dann

auf dessen Erben über (§ 537 ABGB), wenn er den Eintritt des Substitutionsfalls

nicht erlebt. | Erlöschen |

Rspr und Schrifttum gestatten auch die

sog befreite Vorerbschaft oder fideikommissarische

Substitution auf den Überrest. Hier kann der Vorerbe über

das Substitutionsgut frei verfügen und der Nacherbe erhält nur das,

was übrig bleibt. | Befreite

Vorerbschaft |

Dafür

ist beim Tod des Erblassers von Amts wegen ein Inventar zu

errichten. Man weiß dann, woraus die (Vor)Erbschaft besteht. Das

reduziert oder verhindert späteren Streit. – Bei Liegenschaften ist

das Substitutionsband im Grundbuch (B-Blatt! → KAPITEL 2: Aufbau

des Grundbuchs)

anzumerken; JB 214 (1915). | Sicherung der Interessen des Nacherben |

Vgl

auch § 158 Abs 1 AußStrG: Amtswegige Sicherung von beweglichem Vermögen

Minderjähriger oder begünstigter Personen. Nach § 77 Z 3 AußStrG

vertritt die Interessen noch nicht geborener Nacherben ein Substitutions- oder Posteritätskurator. | |

IV. Anwachsung,

Akkreszenz, Zuwachs | |

| |

„Mein letzter Wille! | |

Nach meinem Tod sollen meine Wohnungsnachbarin Frau Sabine

M. und meine Freunde Georg L. und Hans H. [zu gleichen Teilen] meine

Erben sein und alles erhalten, was ich besitze. – Frau Grete Müller,

die bei mir immer sehr ordentlich aufgeräumt hat, setze ich ein

Vermächtnis von 2.000 ı aus. Sie kann sich auch 15 Bücher nach eigener Wahl

aus meiner Bibliothek aussuchen.” | |

Eigenhändige Unterschrift von Hubert H., mit Datum und Ortsangabe. | |

1. Was bedeutet

ein solches Testament erbrechtlich? | |

Die Wohnungsnachbarin und die beiden Freunde werden je zu

einem Drittel als Testamentserben eingesetzt, Frau

Müller erhält Vermächtnisse / Legate: nämlich 2.000

ı und 15 Bücher. | |

Was

ist aber, wenn bspw wenige Tage nach dem Tod von Hubert H. einer

seiner erbrechtlich bedachten Freunde bei einem Autounfall ums Leben

kommt oder seine Nachbarin, um nicht ins Gerede zu kommen, die Erbschaft

ausschlägt? Was bedeutet das erbrechtlich insbesondere für den freiwerdenden

Anteil von Frau Sabine M.? – Die Lösung bringt § 560 ABGB, der die

Überschrift trägt: „Recht des Zuwachses”: | |

„Wenn alle Erben ohne Bestimmung der Teile,

oder in dem allgemeinen Ausdrucke einer gleichen Teilung zur Erbschaft

berufen werden, und es kann, oder will einer der Erben von seinem

Erbrechte keinen Gebrauch machen; so wächst der erledigte Teil den

übrigen eingesetzten Erben zu.” | |

Wir haben es mit sog Anwachsung / Akkreszenz zu tun. Georg

L. und Hans H. erhalten demnach nicht nur – wie ursprünglich vorgesehen

– je ein Drittel, sondern je die Hälfte aus der Erbschaft des Hubert

H. – Zur Anwachsung kommt es, wenn alle Erben unbestimmt

eingesetzt sind. Für unbestimmt eingesetzt gelten Erben

aber auch dann, wenn der Erblasser sagt, dass sie alle gleich oder zu

gleichen Teilen erben sollen. Hier gebührt allen Erben ein gleiches

Zuwachsrecht. Also etwa dann: | Alle Erben unbestimmt eingesetzt |

| |

Sind dagegen alle

zu bestimmten Teilen eingesetzt, oder einige Erben

unbestimmt, andere dagegen bestimmt, enthalten

die §§ 561 und 562 ABGB die Lösung: | |

§ 561: „Sind ein oder mehrere Erben mit,

ein anderer oder mehrere ohne Bestimmung des Erbteiles eingesetzt;

so wächst der erledigte Teil nur dem einzelnen, oder den mehrern

noch übrigen, unbestimmt eingesetzten Erben zu.” | |

| |