Kapitel 13 | |

| |

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |

B. Die Zeit im

Privatrecht B. Die Zeit im

Privatrecht |

| |

A. Stellvertretung

und Vollmacht |

§§ 1002 ff ABGB; §§ 48 ff HGB; HVertrG 1993;

MaklerG 1996. | |

| |

I. Was ist Stellvertretung? | |

Ein (echter) Stellvertreter gibt in (nicht

unter!) fremdem Namen rechtsgeschäftliche Erklärungen ab (aktive)

oder empfängt sie (passive Stellvertretung), wobei

die Rechtswirkungen dieses Handelns unmittelbar beim Vertretenen

eintreten. – Der Weg dieses uns heute selbstverständlich erscheinenden

Rechtsinstituts der direkten Stellvertretung war

aber lange und steinig, mögen ihm die großen Völker der Antike (vor

allem die Griechen, weniger die Römer) auch schon nahe gekommen

sein. Allein die rechtlichen Errungenschaften der Griechen gingen

wieder verloren, die Römer übernahmen sie nicht. | Langer

Entwicklungsweg |

1. Allgemeines

– Historische Entwicklung | |

Grundsätzlich kann man nur für sich selbst rechtsverbindlich

handeln. Das ist vor allem für den Bereich der Verpflichtungen von

Bedeutung. Wo käme man hin, wollte man es zulassen, dass andere

einen verpflichten können. – Das Rechtsinstitut der Stellvertretung

regelt, unter welchen Voraussetzungen – ausnahmsweise – ein rechtswirksames

Handeln für andere gestattet ist. | |

| |

Der tatsächliche

Grund, der nach Stellvertretung verlangt, kann sehr verschieden

sein: Krankheit, Urlaub, sonstige Verhinderung, Überlastung, aber

auch fehlende (Fach)Kenntnisse oder einfach bessere und effizientere

Geschäftsorganisation. Daher Vollmacht an Verwandte, Freunde, Angestellte,

Anwälte, Steuerberater etc. Moderne Unternehmungen können meist

nicht mehr „allein” geführt werden, sondern brauchen Hilfspersonen,

die für das Unternehmen handeln können; entweder für den gesamten

Unternehmensbereich oder doch einen Teil. | Grund der Stellvertretung |

| |

| Abbildung 13.1: Direkte oder offene Stellvertretung |

|

Das moderne

Rechtsinstitut der direkten Stellvertretung ist

noch jung. Lange Zeit behalf man sich mit der umständlicheren Form

indirekter / unechter / mittelbarer oder verdeckter Stellvertretung → Die

indirekte Stellvertretung Erst

im 19. Jhd wird im Privatrecht endgültig das Recht der modernen

direkten Stellvertretung etabliert und dabei streng zwischen: | Direkte Stellvertretung |

| • jenem zwischen Machtgeber und Machthaber (sog Innenverhältnis)

und | |

| • dem (Rechts)Verhältnis zwischen Machthaber /

Stellvertreter und Drittem (sog Außenverhältnis)

unterschieden. | |

Dazu kommt, dass im Rahmen

dieser Entwicklung auch das rechtsgeschäftliche Instrument zur Erteilung

von Vertretungsmacht, die Vollmacht, von der häufig

ebenfalls bestehenden vertraglichen Beziehung zwischen Machtgeber

und Machthaber (Dienstvertrag oder Auftrag → KAPITEL 12: Abgrenzungen)

klar unterschieden wird. Die Vollmacht(erteilung) ist

nämlich kein Vertrag, sondern nur ein einseitiges Rechtsgeschäft

→ KAPITEL 5: Einteilung

nach ihrer Entstehung. | Vollmacht |

Von

dieser inneren Verbindung von (bereits bestehender oder doch gleichzeitig

begründeter) vertraglicher Beziehung zwischen Machtgeber und Machthaber

und zusätzlich erteilter Vollmacht geht auch – als praktisch häufiger

Fall (!) – das ABGB aus. Es versieht die §§ 1002 ff ABGB mit der

Marginalrubrik: „ Bevollmächtigungsvertrag „, trennt

also noch nicht klar zwischen dem der Erteilung von Vertretungsmacht

dienenden einseitigen Rechtsgeschäft, der „ Vollmacht „

und der (allenfalls) parallel dazu bestehenden vertraglichen Beziehung

„ Auftrag „. Vgl aber die Bemerkung zu § 1017 ABGB → Parteien

und Rechtsfolgen direkter Stellvertretung

| Bevollmächtigungsvertrag |

Auch

das Preußische Landrecht / ALR, dem das ABGB folgt, kennt die Unterscheidung

zwischen Vollmacht und Auftrag noch nicht. | |

2. Die

indirekte Stellvertretung | |

Im eigenen Namen Der indirekte(mittelbare,

unechte oder verdeckte) Stellvertreter handelt nicht in fremdem

(wie der direkte), sondern im eigenen Namen. Das

heisst: Es erfolgt auch keine Offenlegung der im

Innenverhältnis erteilten Ermächtigung. | Im

eigenen Namen |

Ermächtigung meint

im Privatrecht eine (einseitige) Erklärung, dass der Erklärende

das künftige Verhalten eines andern – hier des indirekten Stellvertreters

– gegen sich gelten lassen will. | |

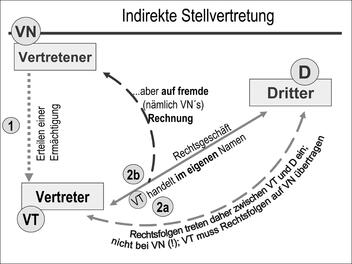

| Abbildung 13.2: Indirekte Stellvertretung |

|

Der indirekte Stellvertreter handelt

aber – wie der direkte – auf fremde Rechnung, nämlich

die des eigentlichen, wenn auch verdeckten Geschäftsherrn. – Die Rechtsfolgen aus

dem zwischen ihm und dem Dritten geschlossenen Geschäft treffen

aber – anders als bei der direkten Stellvertretung – zunächst den

indirekten Stellvertreter selbst. Dieser wird zB aus dem (auf Rechnung

des „Vertretenen”) abgeschlossenen Kaufvertrag selbst berechtigt

und verpflichtet; § 1017 Satz 3 ABGB. | Auf

fremde Rechnung |

Der indirekte

Stellvertreter muss daher die formal von ihm selbst erworbene Rechtsposition

in einem eigenen, neuerlichen Rechtsgeschäft / Vertrag auf den „Vertretenen”

übertragen; Übertragungsgeschäft. – Das ist umständlich,

unsicher und uU teuer. Daher wurde nach einem Ausweg gesucht und

in der direktenStellvertretung gefunden. | Übertragungsgeschäft |

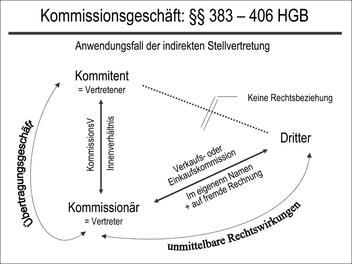

Ein gesetzliches Beispiel einer indirekten

Stellvertretung enthalten die §§ 383 ff HGB; Kommissionsgeschäft.

Auch der sog Strohmann ist (bloß) mittelbarer Stellvertreter. | Kommissionsgeschäft

und Strohmann |

Das Kommissionsgeschäft und

damit die indirekte Stellvertretung spielen heute noch eine Rolle

im Rahmen der Wertpapierkommission der Banken,

aber auch im Rahmen der Rechtsbeziehung zwischen Verlagen und

dem Buch- und Zeitschriftenhandel sowie

bei Second Hand-Läden. Die problematische Zeitschriftenvielfalt

in Kiosken und Tankstellen wäre ohne dieses Rechtsinstitut undenkbar.

– Das Komissionsgeschäft dient auch der Verlagerung des Verkaufsrisikos;

zB vom Buchhändler oder Zeitschriftenverkäufer auf den Verleger. | |

Der Rechtsfigur

des Strohmanns bedient sich die Rechtspraxis in legaler

und illegaler Absicht. – Legal ist es, dass eine Person bspw ein

Grundstück erwirbt, dabei aber nicht an die Öffentlichkeit treten

will. Die Rechtsfigur wird immer wieder zu unerlaubter Umgehung → KAPITEL 11: Die

(Gesetzes)Umgehung.

– etwa im Rahmen des (Ausländer)Grundverkehrs – benützt. | |

| Abbildung 13.3: Kommissionsgeschäft: §§ 383 – 406 HGB |

|

3. Direkte

Stellvertretung: Anwendungsbereich | |

Bei der direkten Stellvertretung wird dem Vertreter Vertretungsmacht

– dh rechtliches Handeln-Können, nicht Handeln-Müssen,

für andere, hier den Vertretenen – verliehen. – Diese Vertretungsmacht betrifft

das Außenverhältnis, also das rechtliche Verhältnis des Stellvertreters

zu Dritten. Nach der Terminologie des ABGB erteilt der Machtgeber

dem Machthaber Vertretungsmacht. | |

| Begründung von

Vertretungsmacht |

| • durch Rechtsgeschäft:

nur dann heißt sie Vollmacht; | |

| • durch Statuten oder den Gesellschaftsvertrag; | |

| • durch Gesetz (zB Eltern als

gesetzliche Vertreter der Kinder): dann heißt sie gesetzliche Vertretung; | |

| • oder durch den Richter: zB

Sachwalterbestellung oder Bestellung eines Patientenanwalts nach dem

UbG. | |

Die statutarische Begründung

von Vertretungsmacht ist ein Unterfall der rechtsgeschäftlichen,

die richterliche ein Unterfall der gesetzlichen. | |

Die Rechtsordnung gestattet ein rechtlich wirksames

Handeln für andere (insbesondere das Bewirken von Verpflichtungen

für andere) – gleichsam präventiv – nur unter ganz bestimmten Kautelen

/ Voraussetzungen ( → Voraussetzungen

moderner Stellvertretung): | Voraussetzungen

wirksamer

Stellvertretung |

| • Das Vorliegen von Vertretungsmacht;

zB Vollmachterteilung. Dabei muss die Vertretungsmacht stets von

dem stammen, der vertreten werden soll; Selbstverpflichtung. | |

| •

Das Handeln in fremdem Namen muss

für den Dritten auch erkennbar sein; der Vertreter muss sich daher

als solcher zu erkennen geben. – Die Vertretungsmacht muss, soll

es sich um gültige direkte Stellvertretung handeln, offengelegt

werden; Offenlegungsgrundsatz. | |

|

JBl 2000, 170 (Blutspender

wird mit Hepatitis C infiziert): Nach allgemeinen Regeln

(§ 863 ABGB) und dem Grundsatz, dass mangels Offenlegung eines Vertretungsverhältnisses

jeder im eigenen Namen handelt, wird derjenige, der sich in eine

Arztordination oder in ein ärztliches Labor oder in ein sonstiges medizinisches

Institut begibt, mit dem freiberuflich tätigen Arzt oder mit dem

Inhaber des Instituts oder Labors kontrahieren. | |

|

Das moderne Wirtschaftsleben

ist der Hauptanwendungsbereich von direkter Stellvertretung und Vollmacht.

Modernes Wirtschaften, insbesondere das großer Unternehmungen, ist

ohne das Rechtsinstitut der direkten Stellvertretung undenkbar.

Das Handelsrecht hat daher eigene Stellvertretungsformen

und kaufmännische Hilfspersonen entwickelt und gesetzlich näher

geregelt. Sie bauen – wie das Handelsrecht insgesamt – auf dem bürgerlichen

Recht auf. | Handelsrecht

hat eigene Vertretungsformen

entwickelt |

Im kaufmännischen Bereich sind

dies unselbständige (die beiden erstgenannten) und selbständige Hilfspersonen: | Kaufmännische

Hilfspersonen |

| •

Prokura (§§

48 ff HGB) → Vollmachtsarten

| |

| •

Handlungsvollmacht (§§ 54 ff

HGB) an Betriebsangehörige / Angestellte → Handelsrechtliche

Vollmachten

| |

| •

Handelsvertreter

(im

Anschluss), und | |

| • (Handels)Makler

→ KAPITEL 12: Makler. | |

Handelsvertreter

ist nach § 1 Abs 1 HVertrG: | Der Handelsvertreter |

Rechtsquelle: HVertrG 1993, BGBl 88 | |

| • „ ... wer von

einem anderen... [= Unternehmer] | |

| • mit der Vermittlung [= Vermittlungsvertrag]

oder dem Abschluss [= Abschlussvertrag] von Geschäften,

... | |

| •

in dessen Namen und für

dessen Rechnung

| |

| •

ständig betraut ist und | |

| • diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausübt.” | |

Der

Handelsvertreter ist Kaufmann nach § 1 Abs 2 Z

7 HGB. Bedeutsam ist der konkret geschlossene Vertrag, der daher

sorgfältiger Ausarbeitung bedarf; Kautelarjurisprudenz. Eine Ausnahme

bilden die Liegenschaftsgeschäfte; § 1 Abs 1 HVertrG. Handelsvertreter

können auch zu mehreren Geschäftsherrn in ständiger

Geschäftsbeziehung stehen. Das Entgelt von Handelsvertretern heißt Provision. | Kaufmann |

| •

§ 3 HVertrG regelt die Befugnisse

des Handelsvertreters; zB Annahme von Zahlungen | Weitere

Regelungen des HVertrG |

| • § 3 Abs 3: „Ist der Handelsvertreter als Reisender tätig,

so gilt er als ermächtigt, den Kaufpreis aus den von ihm geschlossenen

Verkäufen einzuziehen [Inkasso ] oder dafür Zahlungsfristen zu

bewilligen.” | |

| •

§

3 Abs 4: Möglichkeit der Abgabe der Mängelrüge gegenüber

dem Handelsvertreter; | |

| •

§

5 HVertrG: Der Handelsvertreter hat die Interessen des Unternehmers mit Sorgfalt

eines ordentlichen Kaufmanns wahrzunehmen und den Unternehmer

unverzüglich von Geschäftsabschlüssen zu verständigen. | |

| • § 6: Unterstützungspflichten des Unternehmers | |

| • § 7: Verbot der Annahme von Belohnungen | |

| • §§ 8 ff: Vergütung / Provision | |

| • § 13: Auslagenersatz | |

| • § 14: Abrechnung und Vorschußleistung | |

| • § 15: Fälligkeit der Provision | |

| • § 16:Buchauszug und Büchereinsicht | |

| • § 17: Gewinnbeteiligung | |

| • § 18: Verjährung aus Vertragsverhältnis (3

Jahre) | |

| • § 19: Zurückbehaltungsrecht; | |

| • §§ 20 ff: Beendigung des Vertragsverhältnisses | |

| • § 20: Fristablauf | |

| • §§ 21 f: Kündigung, vorzeitige Auflösung | |

| • § 25: Konkurrenzklausel | |

| • § 26: Konkurs des Unternehmers | |

Ein anderer

wichtiger Anwendungsbereich moderner Stellvertretung ist das Verfahrensrecht:

Vertretung durch Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater etc; vgl etwa

§§ 26 ff ZPO: Prozessvollmacht. | |

| |

§ 26 ZPO | |

(1)

Die Parteien können, sofern in diesem Gesetze nicht etwas anderes

bestimmt ist, Processhandlungen entweder in Person oder durch Bevollmächtigte

vornehmen. | |

(2) Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten

schließt auch in jenen Fällen, in welchen die Vertretung durch Rechtsanwalt

geboten ist, nicht aus, dass die Partei in Begleitung ihres Bevollmächtigten

vor Gericht erscheint und daselbst neben diesem mündliche Erklärungen

abgibt.” | |

| |

Nicht alle Rechtsgeschäfte eignen sich zur Stellvertretung.

Es gibt auch sog vertretungsfeindliche Rechtsgeschäfte:

wie zB Eheschließung oder Testamentserrichtung. – Es handelt sich

dabei um Rechtsakte, die nur höchstpersönlich ausgeübt

werden können. Die Rechtsgeschichte kennt freilich auch hier Ausnahmen;

zB Soldatentestament oder Ferntrauung von Soldaten. | Vertretungsfeindliche Rechtsgeschäfte |

4. Parteien

und Rechtsfolgen direkter Stellvertretung | |

Die Parteien der Stellvertretung heißen: | |

| •

Machtgeber =

Vertretener, | |

| •

Machthaber

= Stellvertreter und | |

| • Dritter = RechtsgeschäftspartnerIn des Stellvertreters. | |

Die Rechtsfolge moderner – direkter – Stellvertretung

besteht – wie angedeutet – darin, dass die Rechtswirkungen des zwischen

Machthaber / Stellvertreter und Drittem abgeschlossenen Rechtsgeschäfts unmittelbar

beim Vertretenen eintreten. Vgl | |

| |

㤠1017 ABGB | |

Insofern der Gewalthaber nach dem Inhalte der

Vollmacht den Gewaltgeber vorstellt, kann er ihm Rechte erwerben

und Verbindlichkeiten auflegen. Hat er also innerhalb der Grenzen

der offenen Vollmacht mit einem Dritten einen Vertrag geschlossen;

so kommen die dadurch gegründeten Rechte und Verbindlichkeiten dem

Gewaltgeber und dem Dritten; nicht aber dem Gewalthaber zu.” | |

| |

Dies zeigt, dass bereits das ABGB die echte Stellvertretung

kannte und nur durch die unglückliche Verbindung von Vollmacht und

Auftrag zum „Bevollmächtigungsvertrag” letzte Klarheit nicht erreichte. | |

Es braucht also bei der modernen, direkten Stellvertretung

nicht den umständlichen Vorgang der Übertragung der Rechtsfolgen

vom Machthaber auf den Machtgeber / Vertretenen. | |

Keine Stellvertretung

gibt es im deliktischen Bereich. – Für deliktisches

Verhalten hat vielmehr jeder selbst einzustehen. Das Strafrecht

kennt aber die Mittäterschaft; § 12 StGB. – Vgl

auch die §§ 1301 und 1302 ABGB. | |

5. Gegenseitige

Rechte und Pflichten | |

§ 1009 ABGB handelt von den „Rechten und Pflichten

des Gewalthabers „ (= Stellvertreter). – Niemand

muss eine Stellvertretung übernehmen! Wer sie aber übernimmt, hat

diese – nach der schönen Formulierung des § 1009 ABGB: | |

| • „emsig und

redlich zu besorgen „! Und der Vertreter hat ferner | |

| • „allen [!] aus dem Geschäfte

entspringenden Nutzen dem Machtgeber zu

überlassen „. | |

Auf der anderen Seite kann der Stellvertreter „alle Mittel

anwenden, die mit der Natur des Geschäftes notwendig verbunden,

oder der erklärten Absicht des Machtgebers gemäß sind”. – Das hat

Folgen für den Machtgeber; vgl die §§ 1014 ff ABGB.

| Rechte und Pflichten

des Gewaltgebers |

Die §§ 1014

ffABGB regeln die Rechte und Pflichten des Gewaltgebers.

– Er hat dem Machthaber insbesondere: | |

| •

allen im Rahmen der Stellvertretung

notwendigen oder nützlichen Aufwand zu ersetzen;

„selbst bei fehlgeschlagenem Erfolge” (§ 1014 ABGB) und | |

| •

auf

Verlangen „zur Bestreitung der baren Auslagen ... einen angemessenen Vorschuss zu

leisten”; und | |

| • „er muss ferner allen durch sein Verschulden entstandenen,

oder mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden vergüten”;

dazu → KAPITEL 12: Schadenersatzpflicht

des Auftraggebers. | |

| |

Zu unterscheiden ist die Stellvertretung von einigen ähnlichen

Rechtsinstituten, insbesondere: | |

Ein Bote überbringt

nicht wie der Stellvertreter eine eigene Willenserklärung, sondern

eine fremde; ein Bote braucht daher auch nicht geschäftsfähig zu

sein, während ein Stellvertreter wenigstens beschränkt (!) geschäftsfähig

sein muss; § 1018 ABGB. – Der Bote ist bloß Werkzeug; daher können

auch Brieftaube oder Hund Bote sein. Natürlich auch Kinder! – Die

Abgrenzung zum Boten ist aber nicht immer leicht. Die Rspr stellt

iSd Vertrauenstheorie auf das objektive äußere Verhalten ab. Frage:

Wie musste / konnte der Dritte das Handeln verstehen? Als das eines

Boten oder eines Stellvertreters? | Botenstellung |

Zu unterscheiden ist

der Erklärungsbote (aktiv), vom Empfangsboten (passiv);

zB Angestellte überbringt Offerte ihrer Chefin, Sekretär des Adressaten

nimmt sie entgegen. – Zur Handlungs- und Empfangsvollmacht → Handlungs-

oder

Empfangsvollmacht. | |

Rechtsgeschäftliche

Vermittlung obliegt heute sog Maklern: Hier wird

nicht das Rechtsgeschäft selbst vom Vermittler /Makler abgeschlossen,

sondern es werden von ihm nur vorbereitende Arbeiten zum Abschluss

desselben durch die Parteien geleistet; zB Versicherungs-, Börsen-

oder Immobilienmakler. | Vermittlung |

| |

Treuhänder handeln

nicht – wie der direkte Stellvertreter – in fremdem Namen, sondern

im eigenen Namen, wenngleich aufgrund vertraglicher Verpflichtung

zur Wahrung der Interessen des Treugebers; mehr → KAPITEL 15: Die Treuhand. | Treuhand |

Die Treuhand ist gesetzlich nicht geschlossen

geregelt, vielmehr ein vornehmlich von Rspr und Schrifttum entwikkeltes

Rechtsinstitut. Daneben finden sich einzelne gesetzliche Erwähnungen/Regelungen.

– Die Personen der Treuhand sind der Treugeber und

der Treuhänder. Aus dem geschlossenen Treuhandvertrag entsteht

das Treuhandverhältnis. Der Treuhänder übt eigenes

Recht im eigenen Namen, wenngleich im Interesse des Treugebers aus.

Daher die Merkformel: „Der Treuhänder kann mehr als er darf.”

Damit wird der Rechtsüberschuss des Treuhänders im unbeschränkten

Außenverhältnis angesprochen und darauf angespielt, dass der Treuhänder

im Innenverhältnis idR sehr wohl Beschränkungen unterliegt. | |

| |

|

Rechtsanwalt

wird von Käufer und Verkäufer zur Abwicklung eines Liegenschaftskaufs beauftragt;

vgl etwa EvBl 1999/196:

Pflichten des Treuhänders; oder – Steuerberater übergibt seine Kanzlei

für die Zeit seiner politischen Tätigkeit an einen

Treuhänder. | |

|

| |

Abzugrenzen von der Stellvertretung (=

Handeln in fremdem Namen) ist ferner das (unerlaubte) Handeln

unter fremdem Namen. – Natürlich kann der unter fremdem

Namen Auftretende – also der zB mit falschem Namen Auftretende –

den namentlich Betroffenen nicht verpflichten. Es fehlt an allen

Voraussetzungen ( → Voraussetzungen

moderner Stellvertretung) einer gültigen rechtsgeschäftlichen Stellvertretung! | Handeln

unter

fremdem Namen |

Besondere Vorkehrungen werden im Bereich

von Internet und e-commerce getroffen,

um ein Handeln unter fremdem Namen auszuschalten → KAPITEL 2: Internet und Recht. | |

7. Voraussetzungen

moderner Stellvertretung | |

Es wurde schon erwähnt, dass man

grundsätzlich nur sich selbst berechtigen und verpflichten kann; Grundsatz

der Selbstverpflichtung. Wenn das Gesetz davon eine Ausnahme

macht, knüpft es diese an Bedingungen. – Was sind nun – zusammengefasst

– die Voraussetzungen moderner direkter Stellvertretung? | Grundsatz

der

Selbstverpflichtung |

| •

Der Stellvertreter

braucht Vertretungsmacht und | |

| • er muss als Machthaber im Namen des

Vertretenen, also des Machtgebers handeln; und zudem muss

dieses Handeln in (nicht unter!) fremdem Namen | |

| •

offengelegt werden;

dh es muss dem Dritten erkennbar werden! Man nennt das Offenlegungsgrundsatz.

§ 1017 ABGB spricht von „offener Vollmacht” im Gegensatz zur „geheimen”

oder verdeckten bei der indirekten Stellvertretung. | Offenlegung |

Nur unter Einhaltung aller dieser Voraussetzungen

treffen die Rechtsfolgen des abgeschlossenen Geschäfts den Machtgeber

/ Vertretenen unmittelbar und nicht nur den handelnden Stellvertreter (selbst). | |

| |

8. Entstehungsquellen

der Vertretungsmacht | |

Dass

jemand als Stellvertreter handeln darf, kann verschiedene Gründe

haben. Rechtliche Vertretungsmacht fließt aus verschiedenen Quellen: | |

| •

Rechtsgeschäftliche oder gewillkürte

Stellvertretung: Die einseitige Willenserklärung / das einseitige

Rechtsgeschäft, womit rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht übertragen

/ erteilt wird, heißt Vollmacht

→ Die

Vollmacht Der

Vollmacht kommt von allen Begründungsarten der Stellvertretung die größte praktische

Bedeutung zu. | rechtsgeschäftliche Stellvertretung |

| •

Statut / Satzung / Gesellschaftsvertrag; organschaftliche oder statutarische

Vertretung bei juristischen Personen: zB Geschäftsführer

einer GmbH oder Vereinsvorstand. – Die Bestellung zum Organ begründet

kraft Statut / Satzung / Gesellschaftsvertrag Vertretungsmacht. | statutarische

Stellvertretung |

| •

Gesetzliche Stellvertretung:

zB §§ 151 Abs 1, 154, 865 ABGB; vgl die Ausführungen zur Geschäftsfähigkeit

Minderjähriger! → KAPITEL 4: Wer

ist gesetzlicher

Vertreter?. – Vater, Mutter als gesetzliche Vertreter

ihrer minderjährigen Kinder; vgl § 1034 Satz 2 ABGB. | gesetzliche

Stellvertretung |

| •

Richterliche Erteilung von Vertretungsmacht:

zB Vormund, Kurator, Sachwalter, Masseverwalter im Konkurs; vgl

§ 1034 Satz 1 ABGB. | richterliche

Stellvertretung |

Das ABGB spricht in der Überschrift vor

§ 1034 ungenau von „Gerichtliche[r] und gesetzliche[r] Bevollmächtigung”.

Aber die richterliche Erteilung von Vertretungsmacht beruht ebenfalls

auf dem Gesetz. | |

9. Vertreter

ohne Vertretungsmacht | |

Rechtsquellen: – §§ 1009 und 1016 ABGB; –

HGB | |

Das

römische Recht sprach von falsus procurator; heute kurz auch: Falsus | Falsus |

Der

Vertreter ohne Vertretungsmacht handelt zwar in fremdem Namen, aber

er erfüllt nicht die gesetzlichen Voraussetzungen gültiger Stellvertretung;

dh er besitzt keine ordentliche Vertretungsmacht.

– Dafür gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten: | Keine ordentliche Vertretungsmacht |

| • § 1016 ABGB nennt

bloß den Fall, dass ein Vertreter seine Vertretungsmacht überschreitet. | |

| • Es kann aber auch sein, dass die Vertretungsmacht

(ursprünglich) zwar bestanden hat, mittlerweile aber erloschen ist,

und | |

| • schließlich kann Vertretungsmacht überhaupt

fehlen, gar nicht erteilt worden sein. | |

|

OGH 20. 1. 2000, 2 Ob 5/00z, SZ 73/11:

Mehrheitseigentümer einer Liegenschaft überträgt mit schriftlicher

Vollmacht die Hausverwaltung an einen Dritten.

Darin wird dieser zur in Empfangnahme von Geldern jedoch nicht zur

Darlehensaufnahme bevollmächtigt. Trotzdem nimmt der Verwalter einen

Kredit unter Berufung auf seine Vollmacht auf. Das Geld verwendet

er zur Tilgung offener Verbindlichkeiten des Mehrheitseigentümers.

– OGH: Wer einem falsus procurator auf Grund eines

unwirksamen Geschäftes geleistet hat, wobei der Scheinvertreter

grundsätzlich zwar nicht zum Abschluss des Grundgeschäfts, aber zur

Empfangnahme von Leistungen ermächtigt war, hat einen Kondiktionsanspruch

gegen den Vertretenen, wenn der Vertreter das Empfangene tatsächlich

an den Vertretenen weitergeleitet hat; hier: durch Zahlung offener

Verbindlichkeiten des Vertretenen an sich selbst.(?) | |

|

Ein Vertreter

ohne Vertretungsmacht kann den Vertretenen nicht verpflichten. Es

besteht allerdings die Möglichkeit (§ 1016 ABGB), dass der fälschlich

Vertretene das Geschäft nachträglich genehmigt (ratihabiert

/ Ratihabition), was iSd § 863 ABGB auch schlüssig erfolgen

kann; zB indem sich der Vertretene „den aus dem Geschäfte entstandenen

Vorteil ... zuwendet.”; § 1016 ABGB Schluss. | |

Rechtsfolge bei Nichtgenehmigung:

Falls aber der Vertretene nicht an Genehmigung denkt, kann der Dritte den Falsus

„zur Verantwortung” ziehen. – Was meint das Gesetz damit?

Die Lösung bietet § 1009 ABGB letzter Satz (Faistenberger): Danach

haftet der Vertreter ohne Vertretungsmacht (dem Dritten) für den Erfüllungs- und

nicht nur für den Vertrauensschaden. Der Falsus muss

daher den von ihm für den Vertretenen geschlossenen Vertrag selber

zuhalten. Allerdings nur, wenn der Dritte es will; dh, wenn der

Dritte auf Vertragserfüllung besteht. Es liegt also nicht am Falsus

den Vertrag mit dem Dritten aufrechtzuerhalten! – Die Haftung des

Falsus ist eine normale Verschuldenshaftung (für omnis culpa), greift

also ab leichter Fahrlässigkeit. | Haftung

des Falsus |

| Sonderregelungen: ABGB, HVertrG, HGB |

| •

Eine Sonderregelung

enthält § 1026 ABGB für den Fall, dass dem Dritten, die Aufhebung

der Vollmacht „ohne sein Verschulden unbekannt war”.

Der vom Falsus in einem solchen Fall mit dem Dritten geschlossene

Vertrag bleibt (für den Vertretenen!) verbindlich und dieser (!)

muss sich an den Falsus halten, der (dem Dritten) die Aufhebung

der Vollmacht verschwiegen hat. | |

| •

Eine weitere Sonderregelung enthält §

2 Abs 2 HVertrG, wenn ein bloßer Vermittlungsvertreter mit

einem Dritten ein Geschäft im Namen des Unternehmers abgeschlossen

hat. Das Gesetz erklärt dieses Geschäft für gültig–

Fiktion der Genehmigung durch den Unternehmer, wenn der Unternehmer

nicht unverzüglich dem Dritten gegenüber das Geschäft

ablehnt. | |

| • Das HGB (Art 8 Nr 11 EVHGB)

trifft eine vom ABGB abweichende Lösung, was sachgerecht erscheint.

– Sie folgt dem dtBGB und lautet: | |

(1) „Wer als Vertreter ein Handelsgeschäft

geschlossen hat, ist, sofern er nicht seine Vertretungsmacht nachweist, dem

anderen Teil nach dessen Wahl zur Erfüllung oder zum Schadenersatz

verpflichtet, wenn der Vertretene die Genehmigung des Vertrags verweigert.” | |

Kannte der Falsus den Mangel nicht, haftet er nach Abs 2

unserer Bestimmung nur für den Vertrauensschaden. Nach Abs 3 haftet

der Vertreter auch nicht, „wenn der andere Teil den Mangel der Vertretungsmacht

kannte oder kennen musste.” | |

| |

1. Erteilung

der Vollmacht | |

Wir wissen bereits, dass

Stellvertretung rechtlich nur wirksam ist, wenn Vertretungsmacht

korrekt erteilt wurde → Voraussetzungen

moderner Stellvertretung Die

Vollmacht ist nun jenes rechtliche Instrument, mittels dessen Vertretungsmacht

(rechtsgeschäftlich) erteilt wird. Man spricht deshalb auch von

gewillkürter Stellvertretung; vgl die Marginalrubrik zu § 49 IPRG. | |

Vollmacht

wird durch einseitige Willenserklärung erteilt.

Sie ist kein Vertrag (!), vielmehr einseitige/s

Willenserklärung/Rechtsgeschäft. – Ihre Erteilung durch den Machtgeber

kann aber in eine vertragliche Beziehung eingebettet sein, dh im

Rahmen eines (schon) bestehenden oder doch gleichzeitig abgeschlossenen

Vertrags erteilt werden; dazu gleich unten. – Als einseitige und

empfangsbedürftige Willenserklärung wird die (erteilte) Vollmacht

mit Zugang wirksam. Eine Annahme ist daher nicht

nötig; JB 212 (1914). | |

Vollmacht

wird idR zu rechtsgeschäftlichem Handeln des Bevollmächtigten erteilt,

aber sie kann auch bloss zur Vornahme von Rechtshandlungen (dazu → KAPITEL 5: Die

Rechtshandlungen)

dienen. Das spielt bei sog Patientenverfügungen ( → KAPITEL 17: Exkurs:

Die Patientenverfügung)

eine Rolle, die nach us-amerikanischem Vorbild mittlerweile auch

in Europa mit einer „ Vorsorgevollmacht “ verbunden

werden. Die so bevollmächtigte Person handelt dann allenfalls anstelle der

betroffenen Person, wenn diese nicht mehr in der Lage ist, selbst

über die Vornahme oder Nichtvornahme bestimmter medizinischer Behandlungen

zu entscheiden. – Das lehrt uns, dass das Rechtsinstitut der Stellvertretung nicht

nur im rechtsgeschäftlichen Bereich, sondern auch in dem der Rechtshandlungen

Anwendung findet. | Vorsorgevollmacht |

Die

Vollmachterteilung kann: | Wer ist Adressat der Vollmachtserteilung? |

| •

dem Bevollmächtigten

selbst zugehen, man spricht dann von interner Vollmachtserteilung; oder

auch | |

| •

an den betroffenen Dritten oder an die Öffentlichkeit

gerichtet sein (externe Bevollmächtigung): OGH

16.1.1986, 6 Ob 511/86. | |

Die erteilte Vollmacht allein, verpflichtet den

Bevollmächtigten noch zu nichts, räumt ihm vielmehr

nur die rechtliche Befugnis ein, für einen anderen handeln zu können

(nicht zu müssen!) | Handlungs-

oder

Empfangsvollmacht |

Die

Vollmacht kann zu aktivem Handeln ( Handlungs- oder

Erklärungsvollmacht) oder zu passiver/m Entgegennahme/Empfang ( Empfangsvollmacht)

erteilt werden; vgl § 54 HGB ( → Handelsrechtliche

Vollmachten: Handlungsvollmacht

des Handelsrechts) und die Empfangsvollmacht des Art 8 Nr 9 EVHGB

für den Überbringer einer Quittung: | |

„Der Überbringer einer Quittung gilt als

ermächtigt, die Leistung zu empfangen, sofern nicht die dem Leistenden bekannten

Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.” | |

Zu unterscheiden sind: | |

| • das Grundverhältnis (zwischen

Machtgeber und Machthaber, es wird auch Innenverhältnis genannt)

und andrerseits | |

| • das Ausführungsgeschäft des

bevollmächtigten (Stell)Vertreters mit dem Dritten: Außenverhältnis. | |

| |

Vollmachtserteilungen

sind häufig eingebettet in vertragliche Beziehungen, die zwischen

Machtgeber und Machthaber (bereits) bestehen oder doch begründet

werden (Grundverhältnis); sei es ein Arbeits- oder Dienstvertrag,

ein Auftrag oder ein Gesellschaftsverhältnis. – Das ABGB selbst

fasst diesen praktisch häufigen Fall – wie eingangs erwähnt – begrifflich

im Terminus des Bevollmächtigungsvertrags zusammen

(Überschrift vor § 1002 ABGB), verbindet also – als wäre dies die einzig

mögliche Form – Vollmacht und Auftrag. Das führt immer wieder zu

Verwirrung. Auftrag und Vollmacht können, müssen aber nicht verbunden

sein; dh: es gibt sowohl vollmachtlose Aufträge, wie auftraglose

Vollmachten. | |

Anders

als die Vollmacht ist der Auftrag ein

Vertrag. – Inhaltlich enthält ein Auftrag die Geschäftsbesorgung

für andere auf Rechnung des Auftraggebers / Geschäftsherrn. Beim

Auftrag geht es – wie bei der Stellvertretung – um die Durchführung

von Rechtsgeschäften oder doch Rechtshandlungen. Das unterscheidet

Auftrag und Stellvertretung vom Arbeitsvertrag und vom Werkvertrag,

bei denen es um das Verrichten faktischer Arbeiten / Dienste geht;

Büroarbeit, Baumeister. | Vollmacht und Auftrag |

Der Unterschied von Auftrag und Stellvertretung liegt

auch darin, dass dem Auftrag immer eine vertragliche Beziehung zwischen

Auftraggeber und Auftragnehmer zugrunde liegt, während Stellvertretung

grundsätzlich auf Vollmacht, also einseitiger rechtsgeschäftlicher

Erklärung beruht (die den Bevollmächtigten noch zu nichts verpflichtet!).

Der Auftrag statuiert demnach eine vertragliche Pflicht des Auftragnehmers,

die ihm übertragenen Geschäfte auf Rechnung des Auftraggebers zu

besorgen. – Ein weiter Unterschied liegt darin, dass der Auftrag

im Innenverhältnis wirkt, die Stellvertretung dagegen

im Außenverhältnis. | |

Beispiele aus

der Praxis: – Dauerauftrag einer Bankkundschaft für die eigene Hausbank;

– Dauervollmacht(ohne Auftrag) an einen Rechtsanwalt;

– Erteilung einer Hausverwaltervollmacht im Rahmen eines zwischen

Mit- / Wohnungseigentümern und einem Hausverwalter abgeschlossenen

Vertrag. | |

Begriffliche Gegenüberstellung

| |

| •

Vollmacht = Begründet ein rechtliches

Handeln-Können und betrifft das Außenverhältnis. Vollmacht entsteht

idR durch rechtsgeschäftliche Begründung von Vertretungsmacht =

Handeln in fremdem Namen und auf fremde Rechnung. | | | •

Ermächtigung = Begründet ein

rechtliches Handeln-Dürfen. Ermächtigte werden durch einseitige

Willenserklärung berechtigt in eigenem Namen, aber auf fremde Rechnung

handeln zu dürfen. Der Ermächtigende erklärt, künftig das Handeln

des Ermächtigten gegen sich gelten zu lassen. Dazu ist keine Zustimmung

des Ermächtigten nötig. Sie betrifft das Innenverhältnis; typisch

indirekte Stellvertretung! | | | •

Auftrag = Begründet ein rechtliches

Handeln-Sollen (iSv Müssen). Er ist ein Vertrag (zweiseitiges RG)

und verpflichtet den Beauftragten zu rechtsgeschäftlichem Handeln

auf Rechnung des Auftraggebers. Er betrifft (wiederum nur) das Innenverhältnis | | | •

Bevollmächtigungsvertrag: Diktion

des ABGB in § 1002 = Verbindung von Auftrag und Vollmacht (in einem

einheitlichen Vertrag) ! | |

| |

| |

| offene

und

geheime Vollmacht |

Generalvollmacht (ABGB

= allgemeine Vollmacht) und Spezialvollmacht (ABGB

= besondere Vollmacht): „ ... je nachdem jemandem die Besorgung

aller, oder nur einiger Geschäfte anvertraut wird”; § 1006 Satz

1 ABGB. | General-

und

Spezialvollmacht |

| |

Unumschränkte oder beschränkte Vollmacht:

| Unumschränkte oder beschränkte

Vollmacht |

„Vollmachten werden entweder mit unumschränkter oder mit

beschränkter Freiheit zu handeln erteilt. Durch die erstere wird

der Gewalthaber berechtigt, das Geschäft nach seinem besten Wissen

und Gewissen zu leiten: durch die letztere aber werden ihm die Grenzen,

wie weit, und die Art, wie er dasselbe betreiben soll, vorgeschrieben.”

(§ 1007 ABGB) | |

| |

|

SZ 24/169 (1951): Die Bevollmächtigung

zum Verkauf einer Liegenschaft umfasst noch nicht

die Vollmacht, auf Kosten des Auftraggebers ein Realitätenbüro mit

dem Verkauf und der Ermittlung von Interessenten zu beauftragen. | |

|

Die

Bevollmächtigung kann eine unentgeltliche oder entgeltliche sein;

§ 1004 ABGB. Sie kann nach § 1005 ABGB mündlich oder schriftlich erteilt

werden. | Unentgeltliche

oder entgeltliche, mündliche oder schriftliche Vollmacht |

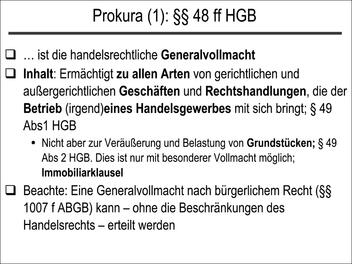

3. Handelsrechtliche

Vollmachten | |

Gewisse

Vollmachten, etwa die handelsrechtliche Generalvollmacht – die Prokura –

sind ihrer praktischen Bedeutung wegen gesetzlich näher umschrieben.

Die Prokura ermächtigt – gemäß § 49 HGB – „zu allen Arten von gerichtlichen

und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der

Betrieb eines [nicht des Unternehmens in dem sie

erteilt wird! – Unterschied zur Handlungsvollmacht!] Handelsgewerbes mit

sich bringt.” | |

Trotz dieser Generalklausel

bestehen Beschränkungen: | gesetzliche

Beschränkungen der Prokura |

| • „Zur Veräußerung

und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist [aber]

nur ermächtigt, wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt ist”;

§ 49 Abs 2 HGB. | |

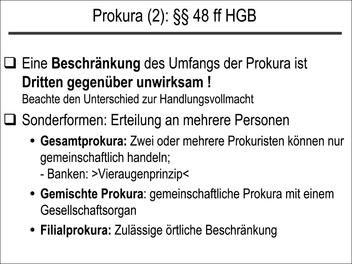

| •

„Eine [rechtsgeschäftliche!] Beschränkung

des Umfanges der Prokura ist Dritten gegenüber unwirksam;

§ 50 Abs 1 HGB. Dies gilt insbesondere von der Beschränkung, dass

die Prokura nur für gewisse Geschäfte oder gewisse Arten von Geschäften

oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder

an einzelnen Orten ausgeübt werden soll”; § 50 Abs 2 HGB. | |

| •

Die Erteilung der Prokura ist im Firmenbuch (früher

Handelsregister) einzutragen; § 53 Satz 1 HGB. | |

| •

Die Prokura ist (vom Inhaber) nicht übertragbar und erlischt

nicht durch den Tod des Geschäftsherrn; § 52 Abs 1 HGB. | |

| • „Sie kann jederzeit ohne Rücksicht

auf einen allenfalls weiterbestehenden Dienstvertrag oder Auftrag widerrufen

werden „; § 52 Abs 1 HGB. | |

Sonderformen

der Prokura: | Sonderformen der Prokura |

| •

Gesamtprokura (§

48 Abs 2 HGB), | |

| •

gemischte und die | |

| •

Filialprokura; § 50 Abs 3 HGB. | |

Von der Prokura

ist die Handlungsvollmacht zu unterscheiden. Sie

erstreckt sich „auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, die der

Betrieb eines derartigen (!) Handelsgewerbes oder

die Vornahme derartiger Geschäfte gewöhnlich mit

sich bringt”; § 54 HGB. – Die Handlungsvollmacht ist also deutlich

„enger” angelegt als die Prokura und zudem an der konkreten Unternehmenstätigkeit

orientiert! | |

| Abbildung 13.4: Prokura (1) |

|

| Abbildung 13.5: Prokura (2) |

|

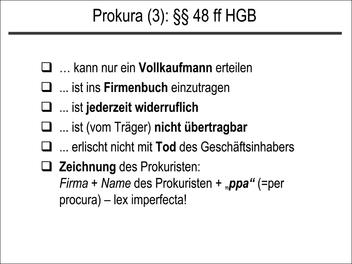

| Abbildung 13.6: Prokura (3) |

|

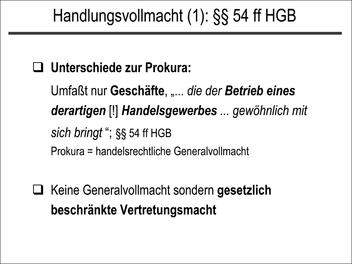

| Abbildung 13.7: Handlungsvollmacht (1) |

|

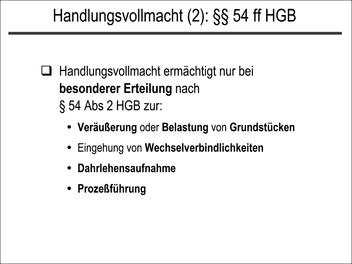

| Abbildung 13.8: Handlungsvollmacht (2) |

|

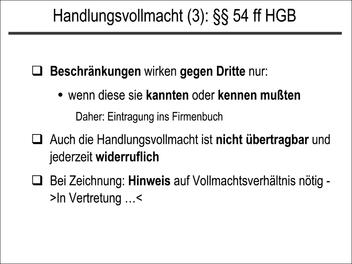

| Abbildung 13.9: Handlungsvollmacht (3) |

|

4. Duldungs- oder

Anscheinsvollmacht | |

Wir haben schon

gehört, dass die Vollmacht nicht nur ausdrücklich, sondern auch

schlüssig oder stillschweigend (iSd § 863 ABGB) erteilt werden kann

und das ABGB selbst die Verwaltungs- und Ladenvollmacht kennt; §§

1029 ff ABGB. – Die Vollmacht ist – wie wir gehört haben – die einseitige,

empfangsbedürftige Willenserklärung des Machtgebers / Vertretenen

gerichtet an: | |

| • den Stellvertreter

/ Machthaber; sog Innenvollmacht; | |

| • oder an Dritte / die Öffentlichkeit; sog Außenvollmacht. | |

Der

Grundgedanke der §§ 1029 – 1031 ABGB – als gesetzlich

geregelten Fällen stillschweigend erteilter Vollmacht, wird über

den dort geregelten Bereich hinaus angewandt; man spricht in solchen

Fällen von Duldungs- oder Anscheinsvollmacht und verlangt dafür

folgende Voraussetzungen: | Verwaltungs-

und

Ladenvollmacht |

| • Vertretener duldet

oder erweckt den Anschein, dass die Vollmacht von ihm ausgeht, also

eine Art äußerer Tatbestand einer Vollmachtserteilung vorliegt

und der Vertretene nicht widerspricht; | |

| • dann wird das Vertreterverhalten dem Vertretenen

zugerechnet. | |

Unbedingte Voraussetzung dafür ist aber, dass die Anscheinswirkung

auf den Vertretenen selbst zurückgeht und nicht nur auf

den Vertreter. Dritte vertrauen demnach auf eine stillschweigende oder

schlüssige Zustimmung des Vertretenen! | |

|

SZ 27/277 (1954): Hofmeister

eines Klosters verkauft Pferdehändler 2

Schlachtpferde, die dieser nicht zahlt, wozu er aber idF verurteilt

wird. Später treffen sich beide im Gasthaus und schließen einen

Vergleich (über die Judikatschuld von 5.500S) und einigen sich auf

4.500 S + 1 Liter Wein. Das Kloster will den Vergleich nicht gelten

lassen, setzt sich aber nicht durch. – OGH nimmt (Anscheins)Vollmacht

des Hofmeisters an. | |

|

|

|

HS 5088 (1965): Bauherr überträgt

befugtem Architekten die Ausführung eines Hausbaus;

er setzt äußeren Tatbestand typischen Charakters und erweckt bei

gutgläubigen Dritten nach der Verkehrssitte den Eindruck, der Architekt

sei ... auch als Machthaber des Bauherrn anzusehen und daher zum

Abschluss einschlägiger Rechtsgeschäfte berechtigt. | |

|

|

|

EvBl 1971/20 (1970): Architekt

führt im Auftrag des Akademischen Senates Planungsarbeiten zum Bau der Mensa

in Innsbruck durch; Ministerium lehnt Zahlung des Honorars

ab; – OGH: Keine Anscheinsvollmacht des Akademischen Senates/ Rektors. | |

|

5. Umfang der Vertretungsmacht

und mündliche Zusagen | |

§

10 KSchG behandelt Spezialfälle, die in der Praxis immer wieder

Probleme schufen: | |

| • § 10 Abs 1: Hat ein

Unternehmer – zB an einen Angestellten – eine Vollmacht erteilt,

ist eine unübliche Beschränkung dieser Vollmacht

dem Verbraucher gegenüber nur wirksam, „wenn sie ihm bewusst war”. | |

| • Abs 2: War einem Verbraucher eine solche Vollmachtsbeschränkung nur

infolge grober Fahrlässigkeit nicht bewusst, kann der Unternehmer

vom Vertrag zurücktreten. | |

| • Abs 3: „Die Rechtswirksamkeit formloser

Erklärungen desUnternehmersoder seinerVertreter kann

zum Nachteil des Verbrauchers vertraglich nicht ausgeschlossen werden.”

– Was heißt das? | |

| |

6. Höchstpersönlichkeit

der Vollmacht – Substitution | |

Machtgeber

und Machthaber verbindet eine Vertrauensbeziehung.

Der Machthaber / Vertreter kann daher seine Vollmacht grundsätzlich

nicht übertragen; sog Höchstpersönlichkeit der Vollmacht. Die Übertragung

/ Substitution müsste ihm vielmehr: | Substitution? |

| • „ausdrücklich

gestattet, oder | |

| • durch die Umstände unvermeidlich „

geworden sein. | |

Man nennt also die Übertragung der

dem Vertreter vom Machtgeber erteilten Vertretungs(voll)macht durch

den Vertreter selbst: Substitution; § 1010 ABGB.

Der Vertreter haftet dabei für Auswahlverschulden /

culpa in eligendo.

Nicht

zu verwechseln mit der Substitution ist, dass sich auch ein (einfacher)

Vertreter / Machthaber eines Erfüllungsgehilfen bedienen

kann (Rechtsanwalt-Konzipient), der ihn unterstützen soll und für

dessen Verschulden der Vertreter nach allgemeinen Grundsätzen einzustehen

hat; zu § 1313a ABGB → KAPITEL 10: §

1313a ABGB: Erfüllungsgehilfenhaftung.

– Allein der Unterschied liegt in folgendem: Der Substitut handelt

(direkt / unmittelbar) für den Vertretenen / Machtgeber, ein Erfüllungsgehilfe

dagegen nur für den Vertreter / Machthaber. | Substitution <->

Erfüllungsgehilfe |

7. Widerruf

der Vollmacht – Tod | |

Vollmachten können

– wegen der damit verbundenen engen Vertrauensbeziehung und Höchstpersönlichkeit

– jederzeit vom Machtgeber widerrufen werden;

§ 1020 ABGB. – Auch der Machthaber / Vertreter kann sie aufkündigen;

§ 1021 ABGB. Tut er das aber „vor Vollendung” des ihm aufgetragenen

Geschäfts, „so muss er, dafern nicht ein unvorhergesehenes und unvermeidliches Hindernis

eingetreten ist, allen daraus entstandenen Schaden ersetzen”. Dies

soll sicherstellen, dass begonnene Tätigkeiten zu Ende geführt werden

und dem Vertretenen durch Vollmachtsaufkündigung kein Nachteil entsteht. | |

Im Normalfall beendet nach bürgerlichem Recht,

sowohl der Tod des Gewaltgebers, wie der des Gewalthabers das Vertretungsverhältnis;

§ 1022 Satz 1 ABGB. | |

„Läßt sich aber das angefangene Geschäft

ohne offenbaren Nachteil der Erben nicht unterbrechen, oder erstreckt

sich die Vollmacht selbst auf den Sterbefall des Gewaltgebers; so

hat der Gewalthaber das Recht und die Pflicht, das Geschäft zu vollenden.”

(§ 1022 Satz 2 ABGB) | |

Anders im Handelsrecht: Art 8 Nr 10 EVHGB

lässt die in einem Gewerbebetrieb von einem Kaufmann erteilten Vollmachten

durch den Tod des Kaufmanns im Zweifel nicht erlöschen. – Die Regelung

gilt auch für Aufträge. | |

Auch

nach Prozessrecht beendet der Tod des Machtgebers

– zB der KlientIn eines Anwalts – die erteilte Prozessvollmacht

nicht. Der Tod bildet aber einen Widerrufungsgrund; § 35 ZPO. | |

8. Abschluss

sog unternehmensbezogener Geschäfte – Verzicht auf strikte Offenlegung | |

In

manchen Fällen verlangen Gesetz (zB § 19 GmbHG)

und Rspr kein striktes Offenlegen des Vertretungsverhältnisses

durch den Vertreter. Das wird dann zugelassen, wenn sich die Vertretungsabsicht aus

den jeweiligen Umständen (ohnehin nach der Vertrauentheorie) ergibt.

– Das führt aber in der Praxis immer wieder zu Unklarheit und Streit

wie die folgenden Beispiele zeigen. Vgl aber zunächst die Sonderregel

des GmbHG. | |

§ 19 GmbHG: „Die Gesellschaft wird durch

die von den Geschäftsführern in ihrem Namen geschlossenen Rechtsgeschäfte

berechtigt und verpflichtet; es ist gleichgültig, ob das Geschäft

ausdrücklich im Namen der Gesellschaft geschlossen worden ist oder

ob die Umstände ergeben, dass es nach dem Willen der Beteiligten

für die Gesellschaft geschlossen werden sollte.” | |

|

JBl

1976, 40: §§ 1002 ff und 863 ABGB: Ein

Geschäft in fremdem Namen liegt auch vor, wenn die Person des Vertretenen

bei Vertragsschluss (zwar) nicht genannt wird, aber die Stellvertretungsabsicht

aus den Umständen klar hervortritt. Verträge, die ein Hausverwalter,

der sich als solcher deklariert, in dieser Eigenschaft über Hausreparaturarbeiten

schließt, sind daher im Namen des/r Hauseigentümer/s geschlossen,

auch wenn der Hausverwalter das Vertretungsverhältnis nicht ausdrücklich

und die Person des Hauseigentümers, von der sich der Vertragspartner

Kenntnis verschaffen kann, überhaupt nicht offenlegt. – Kläger war

ein Dachdeckerunternehmen., Beklagter der Hausverwalter einer Wohnungseigentumsanlage.

Das Klagebegehren war auf Zahlung der Hausreparaturkosten gerichtet.

Der Verwalter hatte telefonisch die Reparaturarbeiten vergeben und

sich dabei als „Hausverwaltung S” gemeldet. Daraus hätte der Dachdeckermeister

das Vertretungsverhältnis erkennen müssen. Die Klage des Dachdeckerunternehmers

gegen den Hausverwalter wurde daher wegen mangelnder Passivlegitimation

des Hausverwalters abgewiesen. | |

|

|

|

RdW

1985, 337: „Die Beklagte bestellte bei

der Klägerin in mehreren Verträgen die Einrichtung für einen Kosmetiksalon;

dieser gehörte der K-GmbH, deren alleinige Geschäftsführerin die

Beklagte ist. Die Beklagte trat aber bei allen mündlichen Äußerungen

so auf, als ob sie selbst alleinige Inhaberin dieses Unternehmens

sei; sie ließ sämtliche Verträge auf ihren persönlichen Namen ausstellen,

ohne je die Änderung auf die Firmenbezeichnung zu reklamieren. Über

dem Geschäftslokal befand sich neben der großen Aufschrift ‚Depot

m.‘ in kleineren Buchstaben der Zusatz K-GmbH. Die Beklagte verwendete

ein Briefpapier, auf dem als Kopf in blassem Druck die Firmenbezeichnung,

darunter aber in wesentlich stärkerem Druck der Name der Beklagten,

und darunter wieder in blassem und wesentlich kleinerem Druck ‚Generalrepräsentant‘

aufschien .... Der Wille, im Namen eines Dritten zu handeln, muss

im Geschäftsverkehr ausdrücklich erklärt werden oder aus den Umständen

klar erkennbar sein (Griehsler, GesRZ 1973, 40; SZ 51/102). Ob diese

Erkennbarkeit für den Vertragspartner gegeben ist, ist objektiv

zu beurteilen (Strasser in Rummel, ABGB, Rz 50 zu § 1002, EvBl 1981/168). Wer

sich darauf beruft, dass ein Vertretergeschäft vorliegt, muss dies

beweisen (Stanzl in Klang IV/1, 776; Griehsler, GesRZ 1973,

41; Strasser aaO, EvBl 1979/12 ua). Im Zweifel ist jedenfalls

ein Eigengeschäft des Handelnden anzunehmen....“ | |

|

| |

Bei der Beurteilung, ob sich mangels

einer ausdrücklichen Erklärung über das Handeln im fremden Namen

für die Klägerin aus den Umständen eindeutig hätte ergeben müssen,

dass die Erklärungen der Beklagten im Namen der GmbH erfolgten,

sind alle Umstände in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen. Bei einer

solchen alle Umstände berücksichtigenden Beurteilung kann aber trotz

der festgestellten Art der Anbringung der Firmenaufschrift auf dem Geschäftslokal

und auf dem Briefpapier nicht von Umständen gesprochen werden, die

eindeutig auf ein Vertreterhandeln hinweisen. Daran vermag der Umstand,

dass die Beklagte die Geschäftsführerin der K GmbH war, schon deshalb

nichts zu ändern, weil auch dies der Klägerin bei dem festgestellten

Sachverhalt nicht klar sein musste. War aber weder ausdrücklich

noch aus den Umständen klar, dass die Beklagte nicht im eigenen

Namen, sondern als Geschäftsführerin für die GmbH handeln wollte,

so traft die Klägerin auch keine Pflicht, sich über das Vertretungsverhältnis

der GmbH zu unterrichten. Die Vorinstanzen haben das Geschäft zu

Recht als Eigengeschäft der Beklagten beurteilt. Dem steht auch

nicht entgegen, dass es sich um sog unternehmensbezogene Rechtsgeschäfte gehandelt

hat. Das Vorliegen solcher Rechtsgeschäfte allein ist kein ausreichender

Anhaltspunkt dafür, dass die Klägerin damit hätte rechnen müssen,

die Beklagte sei nur Vertreterin (vgl Hügel, JBl 1983, 529 FN 80).

Da die Beklagte unter ihrem bürgerlichen Namen aufgetreten ist und

unter diesem Namen sich so verhalten hat, dass sie für die Inhaberin

des Kosmetiksalons gehalten werden konnte, ‚zielte‘ das Rechtsgeschäft

(vgl Welser, ZAS 1976, 186) auf die Beklagte selbst. Es fehlte ein

ausreichender Hinweis auf einen allenfalls von der Beklagten verschiedenen Unternehmensträger

als Vertreterin. Zumindest in einem solchen Fall kann nicht davon

gesprochen werden, dass sie selbstverständlich im Namen des wirklichen

Geschäftsinhabers gehandelt habe. Der Einwand der mangelnden Passivlegitimation

ist daher nicht berechtigt.”] | |

| |

Insichgeschäfte führen

leicht zu Interessenkollissionen, daher erscheint Vorsicht geboten.

– Der Begriff des Insichgeschäfts dient als Oberbegriff

für: | |

| • das Selbstkontrahieren und | |

| • die Doppel- oder Mehrfachvertretung. | |

Von Selbstkontrahieren wird

gesprochen wenn eine Person (als Vertreter eines anderen) den Vertrag

für diesen mit sich selbst schließt. – Ein Fall der Doppel-

oder Mehrfachvertretung liegt vor, wenn der Vertreter,

der für beide oder mehrere Parteien vertretungsberechtigt ist, einen

Vertrag zwischen (nicht mit!) diesen Parteien schließt. | Selbstkontrahieren

und Doppelvertretung |

Das

ABGB regelt das Insichgeschäft nicht umfassend, andere Gesetze dagegen

– zB das HGB – kennen Bestimmungen; so gestattet § 400 HGB unter

gewissen Voraussetzungen das Selbstkontrahieren des Einkaufs-

oder Verkaufskommissionärs. | |

Das bedeutet zB: Der Verkaufskommissionär

kann das zu verkaufende Gut / Ware des Kommittenten selbst kaufen, wenn

die Ware einen Börsen- oder Marktpreis hat, was regelmäßig der Fall

ist. – Dies deshalb, weil dadurch die Interessen des Kommitenten

nicht verletzt werden, woraus der allgemeine Gedanke abgeleitet

werden kann, dass dann, wenn die Interessen des „Betroffenen” (hier

des Kommitenten) gewahrt bleiben, ein Selbstkontrahieren toleriert

wird. | |

Dies

deshalb, weil dabei die erhöhte Gefahr von Interessenkollisionen

besteht. Man kann üblicherweise nicht „zwei Herren gleichzeitig

dienen”! | Insichgeschäfte: grundsätzlich unzulässig |

So

bestimmen für den Bereich der gesetzlichen Stellvertretung die §§

271 f ABGB, dass im Kollisionsfall (zwischen den Interessen eines

Minderjährigen und seines gesetzlichen Vertreters) vom Gericht ein Kollisionskurator zu bestellen

ist. – Zu Vertragsschlüssen zwischen Eltern / Vormündern und den

von ihnen gesetzlich vertretenen Kindern / Mündeln etc → KAPITEL 4: Die

Handlungsfähigkeit . | Kollisionskurator |

Insichgeschäfte werden

aber als zulässig erachtet, wenn: | Ausnahmen |

| • der oder die vom

Geschäft betroffenen Machtgeber / Vertretenen zustimmen oder genehmigen, also

damit einverstanden sind; oder | |

| • wenn durch das Geschäft die Interessen des

Vertretenen / Machtgebers nicht gefährdet, sondern ausschließlich

gefördert werden. | |

| |

|

AnwBl 1977, 25: Doppelvertretung –

Der Rechtsanwalt, der Wohnungseigentumsverträge verfasst und von

den WE-Werbern bevollmächtigt wurde alles zu veranlassen, was zur

Begründung von Wohnungseigentum nötig und nützlich ist, begeht eine

Doppelvertretung, wenn er die Baufirma in Prozessen gegen diese

Wohnungseigentümer vertritt. Bei der Doppelvertretung vertritt

ein Dritter – zB ein Rechtsanwalt – beide Vertragsparteien, ist

aber selbst nicht Vertragspartei. – Anders das Selbstkontrahieren:

Hier ist der Vertreter selbst Vertragspartei und vertritt darüber

hinaus noch den anderen Vertragsteil. | |

|

|

|

EvBl 2000/63: Unzulässige

Doppelvertretung – § 18 Abs 5 und 6 GmbHG, wonach selbst

die Gültigkeit eines vom Alleingesellschafter mit der von ihm vertretenen

Gesellschaft abgeschlossenen außergewöhnlichen Insichgeschäfts nicht

anzuzweifeln ist, wenn hierüber unverzügliche eine Urkunde errichtet

wurde, gilt nicht für den Fall der Doppelvertretung. An der grundsätzlichen

Unzulässigkeit von Insichgeschäften hat sich durch die mit dem EU-GesRÄG

geschaffene neue Rechtslage nichts geändert. | |

|

|

|

OGH 12. 4. 2000, 4 Ob 71/00w, EvBl 2000/176:

Geschäftsführer der A-GmbH gründet mit Partnern die B-GmbH in der

Absicht, Geschäfte mit der A-GmbH zu tätigen. – OGH: Erteilt der

Geschäftsführer einer GmbH (hier: A-GmbH) ohne Wissen und Zustimmung

der übrigen Geschäftsführer einer andern Gesellschaft (hier: B-GmbH),

an deren geschäftlichem Erfolg er persönlich interessiert ist, einen

„Auftrag” (hier: Kaufvertrag), der mit den Interessen der von ihm

vertretenen Gesellschaft in Widerspruch geraten könnte, sind die

von der Lehre und Rspr zur Gültigkeit von Insichgeschäften entwickelten

Grundsätze analog anzuwenden. (Zu beachten ist,

dass bei aufrechtem Gesellschaftsverhältnis ein Konkurrenzverbot

besteht.) | |

|

| |

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis |

B. Die Zeit im

Privatrecht B. Die Zeit im

Privatrecht |

| |